【ピアノ】ブルグミュラー作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、ブルグミュラーのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100

‣ 1. 素直な心

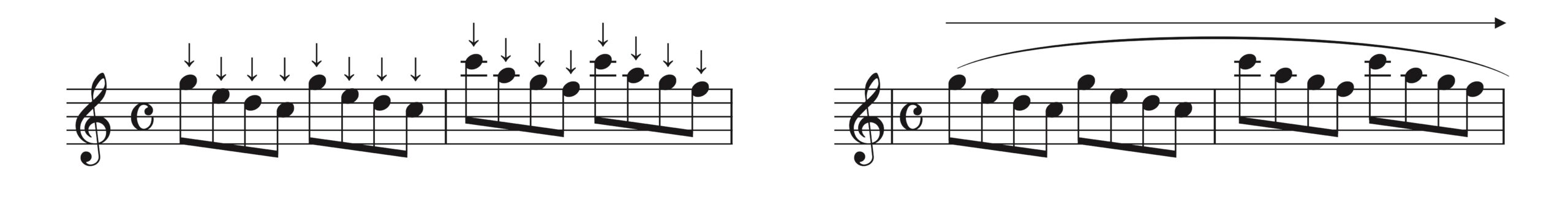

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

× よくある間違い

・1音1音を独立して演奏

・各音に同じような重みをつける

・音を縦に刻むように演奏

○ 改善方法

・フレーズを「一息」で捉える

・「ピ・ア・ノ」ではなく「piano」というイメージで

・音楽を横に引っ張るように意識する

実践ポイント:

まずは4小節単位で一つの大きな流れを作ることを意識してみましょう。その際、次の音を予測しながら演奏することで、自然な流れが生まれます。

左側の譜例のように全てのメロディ音に拍を入れてしまう弾き方では、全てが縦割りになってしまって音楽は流れません。

右側の譜例のように、音楽をグーっと横に引っ張っていく意識を持って、ワンフレーズを一息で弾いてみましょう。

‣ 2. アラベスク

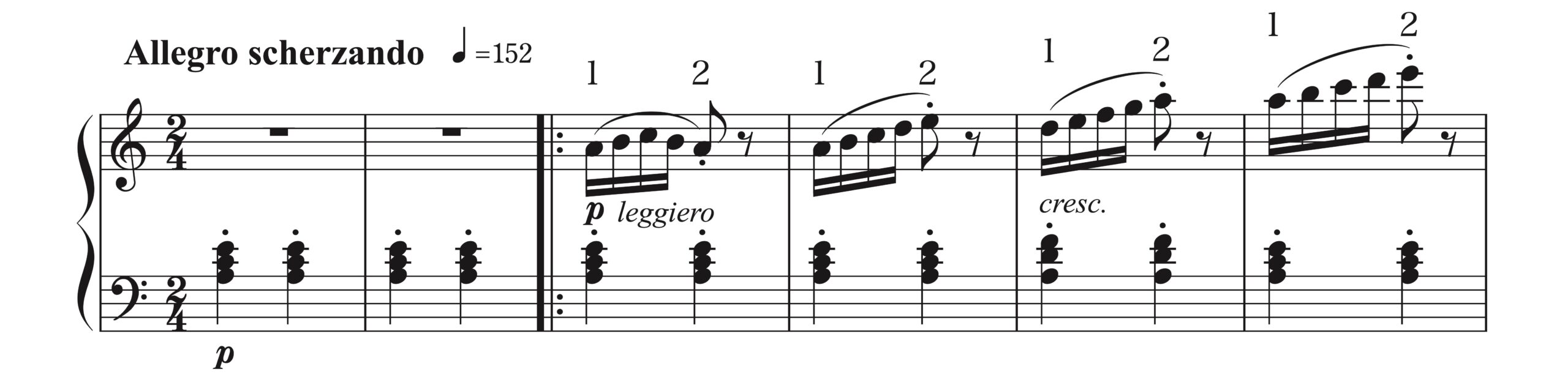

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲を、とにかく猛スピードで遊びのように弾くのを耳にすることが多いのですが、決してそういう音楽ではありません。

2/4拍子の1・2のうち、2もしっかりと感じて弾いてください。2が適当になってしまうと、音楽が転んでしまいます。

速弾き大会ではないので、良くないクセがつくような弾き方はやめておきましょう。

‣ 3. 牧歌

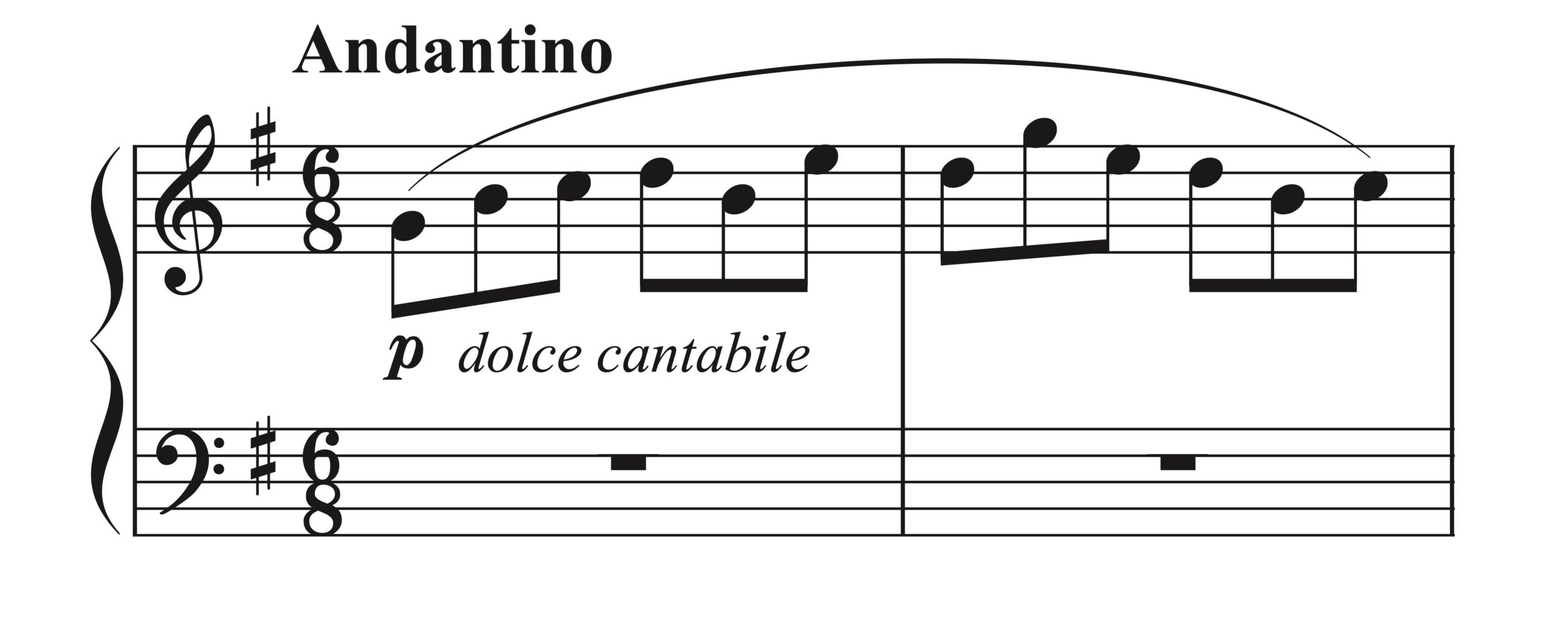

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

こういった音型では

ただパタパタと真上から打鍵するのではなく、

「手の平で砂を横へかき分けるときの手の使い方」

の動きの中で打鍵すると

びっくりするくらいまろやかな音色のレガートが得られます。

右手の場合、

・音型が鍵盤の右方向へ向かうところは手が少し左側に傾く(手の甲が左側へ向く)イメージ

・音型が鍵盤の左方向へ向かうところは手が少し右側に傾く(手の甲が右側へ向く)イメージ

まさに「砂かき分け奏法」。

指はできる限り鍵盤へつけたまま演奏します。

この奏法では、

はじめのうちは音が転んでしまったりするかもしれませんが、

習得できれば

「レガート」「音色」の面で

大きな向上を期待できます。

‣ 7. 清らかな小川

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

「声部分けされている音は、どこまで指で残せばいいのか」について解説します。

「右手の下声の音」の音は4分音符になっていますね。

初心者の方は良い意味で真面目に考え込んでしまって、「4分音符なのだから、4分音符いっぱい指で残さないといけない」と思い込んでしまっている方が多いようです。

しかし、それではほとんどの楽曲は演奏できません。「親指を連続して使用する場合」や「同音連打をする場合」は、わずかでも切らないと再度打鍵できないからです。

「声部分け」というのは、あくまでも「声部を分かりやすく示すためのもの」です。「指で残す長さ」は別の話だと理解しておきましょう。

(再掲)

もちろん、なるべく保持することは大事です。

譜例であれば、右手の親指で演奏する下声の音は8割程度保持し、次の打鍵の準備に移ればOK。「8割」という言葉も厳密に考え過ぎないでください。

本当に4分音符になるくらいギリギリまで残そうとすると、次の音への移り方がギクシャクしてしまい、美しい流れになりません。

ただ、一つ疑問が残りますね。「それでは音が切れてしまうけれどいいのか」という疑問。

そういった部分をダンパーペダルで補佐して音楽を仕上げていくのです。この考え方は上級になってからもずっとつきまといます。

・指だけで何とかしようと悩むのではなく

・ペダルに頼り切るのでもなく

・指でできる限りのことをしたら、後はペダルで補佐する

これで乗り切れる場面は山ほどあります。

‣ 15. バラード

この作品については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

【ピアノ】両手のタイミングが合わせにくい箇所への徹底的な対応方法

► 終わりに

ブルグミュラーの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

▼ 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント