【ピアノ】ソフトペダルの使い方と表現技法

► はじめに

ソフトペダルは、音色の変化や表現の幅を広げるための強力なツールです。本記事では、その基本的な使い方から、その効果的な活用法に至るまで、様々なテクニックを紹介します。

► A. ソフトペダルの基本テクニック

‣ 1. ソフトペダルは慎重に、意図を持って使用する①

一般的に「ソフトペダル」は、音色を変える目的で使われますが、どういったところに入れるかは悩む方も多いはずです。

まず、基本的な事項として、ソフトペダルは無闇に使うべきではないということを強調しておきたいと思います。

ソフトペダルを使用した際の音色の変化にはサウンドの特徴があるので、たくさん使用してしまうと聴衆を飽きさせてしまいます。制限された数箇所で効果的に使うからこそ効果があるのです。

ソフトペダルを用いるべきところは、例えば:

・同形反復が f と p のダイナミクスで出てくるとき、”対比効果を高めるために” p のところで使用する

・遠くで鳴っているような ”距離感” のあるサウンドを出したいとき

他にも:

・同じダイナミクスのところでも、音色の違いを聴かせたいとき

・ソフトペダルを踏んだまま、あえて ff で強い打鍵をすることで出てくる独特なサウンドを得る

・ソフトペダルを踏んだまま pp で弾くことで、かすれない ppp のダイナミクスを得る

などと、使い道には幅があります。

いずれにしても、「こういうサウンドが欲しい」という明確な意図をもったうえで用いるようにしましょう。ソフトペダルの使用箇所は作曲家が指示してくれていないケースのほうが多いので、演奏家が判断していかなくてはいけません。

‣ 2. ソフトペダルは慎重に、意図を持って使用する②

ピアノが出せる音の中にあって、「効果」と言えるようなものがあります。特殊奏法のことだけを言っているのではなく、各種ペダルを使用したサウンドも一種の「効果」です。

これらのような「効果」は、良く知ってから求めるのが原則だと考えてください。

ソフトペダルを例に挙げると:

・ソフトペダルというものの仕組みを知っておく(アップライトとグランドで異なる)

・個体差はあれど、どれくらい踏むとどのような変化があるのかを知っておく

・踏んだ状態での pp p mp mf f ff などの音色をそれぞれ知っておく

・それが使われた作品をできる限り多く聴いてみる

・存命の作曲家に、どういったときにそれを使いたくなるのかをインタビューしてみる

などといったことを経たうえで、「では、どのように取り入れようか」と考えていくのが理想です。

演奏の場合は、取り組んでいる作品の中でそれをどう必要として使うか。創作の場合は、自分の音楽の中でそれをどう必要として使うか。

自分が相当知ってそれを求めるということでない限り、「効果のための効果」になってしまいます。

はじめてソフトペダルを使うときにはとりあえず使ってみてその効果を肌で感じる、という程度で構いませんが、その後に腰を据えて「効果」について学習して考えてみる機会を作るべきです。

「効果」は良く知ってから求める。この順序を守ると、変なところで無闇に効果を使わなくなり、表現にこだわりと磨きがかかります。

‣ 3. ソフトペダルは慎重に、意図を持って使用する③

「新訂 ピアノの学習」 著:長岡敏夫 / 音楽之友社

には、次のような指摘があります。

(ソフトペダルは)ppなどでよく使用されるが、あまりに頻繁な使用は、旋律の流れを中断する場合も起こるので注意が必要である。

(抜粋終わり)

この指摘の意味を、音楽的な観点から考えてみましょう。

ソフトペダルの主な目的は音色の変化です。では、次の二つの音の連結を比較した場合、どちらがよりレガートに聴こえるでしょうか:

1. 同じダイナミクスで音色が異なる二つの音の連結

2. 異なるダイナミクスで音色が同じ二つの音の連結

答えは、2のほうがよりレガートに聴こえます。その理由は:

・ダイナミクスの変化は、音楽的な抑揚として自然に受け止められる

・音色の変化は、音楽の流れの中で異質な要素として耳に留まってしまう

つまり、レガートな演奏を実現するためには、ダイナミクスの変化よりも音色の統一が重要なのです。このことから、フレーズの途中での無計画なソフトペダルの使用は、音楽の自然な流れを妨げる可能性があるのです。

・新訂 ピアノの学習 著:長岡敏夫 / 音楽之友社

‣ 4. ソフトペダルを踏むときに身体を安定させる方法

・ソフトペダルを踏み始めたいところ

・ダンパーペダルを踏み替えたいところ

これらが一致していることは多くあります。しかし同時使用は意外と難しく、2本同時に踏み込むと足元が安定しないため、失敗する可能性が高くなります。

このようなところでは、ソフトペダルをダンパーペダルよりも少し早めに踏み込んでおくか、少し遅めに踏み込むのがポイント。要するに、左足と右足を同時に動かさないということです。

濁りの可能性があるので、ダンパーペダルの踏む位置を変えることはできません。そこで、ソフトペダルの踏む位置を少しずらしましょう。

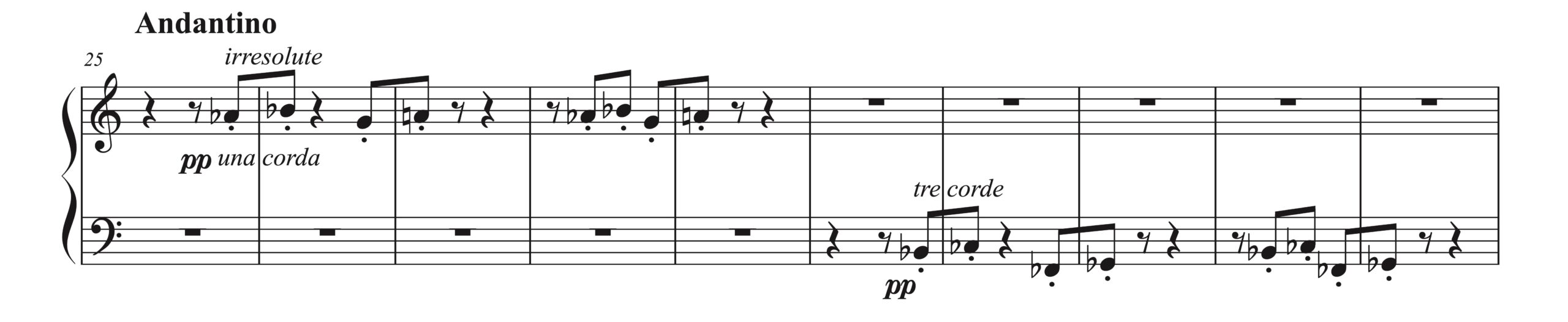

グリーグ「抒情小品集 第5集 ノクターン Op.54-4」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、20-22小節)

21小節目から「una corda(ソフトペダルを使う指示)」が書かれていますが、21小節目の頭ではダンパーペダルを踏み変えるので、2本同時に踏み込むと失敗しやすくなります。ソフトペダルを少し早めに踏み込んでおくといいでしょう。

20小節目の最後は音楽が収まっていくので、ソフトペダルの効果で音色が柔らかくなっても問題ありません。そこで、譜例で示したように、20小節目の最後の3つの音で踏み込みましょう。

► B. 音色表現のアプローチ

‣ 5. 強奏のときの音色づくりとしてのソフトペダル

「ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から」 著:ボリス ベルマン 訳:阿部美由紀 / 音楽之友社

の記述によると、ピアニストのブレンデルは「Musical Thoughts and Afterthoughts」という著作の中で、以下のように解説しているそうです。

(ピアノで)ホルンの高貴で豊かな、幾分ベールがかかったような『ロマンティックな』音を出すには、腕を緩めて手首をしなやかにしておく必要がある。

ホルンのダイナミクスの幅は pp から f に及ぶが、常にソフトペダルを使用すること。

(抜粋終わり)

最後の、「常にソフトペダルを使用すること」というのは、考えてみるべきテクニック。

弱奏の時に音量サポートや音色づくりとしてソフトペダルを取り入れることは、普段からあると思います。一方、逆の発想として「強奏のときの音色づくりとしてソフトペダルを取り入れる」というのが抜粋文章のやり方で狙われていることです。

これは “通常の” ホルンの音をピアノで表現したい場合の話です。当のホルンにも、わざと弱音器をつけたまま強く吹くことで音色を作るテクニックがあります。

音色の幅が広げるために、「弱音器」「弱音ペダル」などという言葉に左右され過ぎず、強奏で使うことも引き出しへ入れておきましょう。

・ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から 著:ボリス ベルマン 訳:阿部美由紀 / 音楽之友社

‣ 6. 同じダイナミクスでの音色変化

同じダイナミクスのまま音色を変えるためには、打鍵の工夫でも実現できますが、もっとシンプルなやり方があります。

「同じダイナミクスのまま、ソフトペダルを使う」という方法。

当たり前のことのように感じるかもしれませんが、この発想は意外と忘れがちでしょう。ソフトペダルというと、ダイナミクスを抑える方向にばかり視点が向いてしまう傾向があるからです。

近現代を中心に、あらゆる作曲家が取り入れている表現となっています。

プロコフィエフ「風刺(サルカズム) Op.17-5」

譜例(PD作品、Finaleで作成、25-34小節)

同じ pp の中でも、ソフトペダルの有無により、音色や音の距離感に差がつけられています。同じ強さで打鍵しているつもりでも、ソフトペダルを使用することで、そうでない場合と比べると音勢がいくぶん弱まっています。

細かなことですが、以下の2パターンのどちらで演奏するのかというのも検討ポイント:

・音勢が弱まった分、少しだけ打鍵を強め、聴感上のダイナミクスをそろえる

・あくまでも、打鍵する強さ自体を同じダイナミクスとして扱う

‣ 7. 弱音は、手でも足でもつくれるように:弱音を確実に出すためのテクニック

「ピアノ ペダリング」 著:ライマー・リーフリング 訳:佐藤峰雄 / 音楽之友社

という書籍によると、T.マッテイは以下のような言葉をのこしたようです。

pp は指の中にあるのであって、足の中にあってはならない!

(抜粋終わり)

具体的には:

・ソフトペダルに頼りきって pp を作るのではなく、まずは指先のコントロールで弱音を作れるようにすべき

・pp と書かれているのを見るや否や、いつもソフトペダルに足を伸ばすのは褒められない

上記の文章の前後関係からも判断すると、大きくこの二つの意味が込められているように感じます。

前者に関して、筆者なりに少し補足します。

指先で pp を作れるようになることが基本なのですが、そのままの状態でソフトペダルを踏むと成立しなくなる場合が出てきます。それがよく効く楽器の場合は、音が欠けて鳴り損なったりするからです。

筆者の経験談を一つ。

自作品を初演していただいたときに、ピアノパートへ「ppp のクラスターにおけるソフトペダルの使用」を指示しました。

ソフトペダルを踏んだうえで手では一段階ダイナミクスを上げて(つまりpp で)弾いていただいたところ、「芯はあるけれども、ソフトペダルのニュアンスの効いた ppp の響き」が得られました。この響きは、手だけで表現した ppp にはない音色です。

指先で弱音をつくれるようになることは大事であっても、うまく足も取り入れると表現の幅が広がることは事実です。弱音は指の中にも足の中にもあるような意識を持つと、その幅が広がるでしょう。

一つのやり方だけでなく:

・指先のみで弱音をつくれるように

・指先+足でも弱音をつくれるように

この両方を表現したい内容によって使いこなせるようになる必要があります。

・ピアノ ペダリング 著:ライマー・リーフリング 訳:佐藤峰雄 / 音楽之友社

► C. 音楽的解釈と作曲家の意図

‣ 8.「遠くで」を表現する音楽的アプローチ

作品によっては、「遠くで」などと作曲家自身が書き込んでいることもあります。

例えば、ドビュッシーは「lointain」という用語を用いていますし、その他、あらゆる作曲家が「遠くで」という言葉とともに「音楽の奥行き(距離感)」の表現を要求しています。

では、奥行き(距離感)を出すためにはどのように演奏すればいいのでしょうか。

やり方は色々とありますが、最も基本的かつ取り組みやすいのは「ソフトペダルを使用する」方法です。

音が遠くで鳴っているように聴かせるために必要なのは、「音量のコントロール」よりも、むしろ「音色のコントロール」。「音量は小さいけれど、かたい音」を出してしまっては、音像は近くにいるように聴こえてしまいます。

そこで、ソフトペダルを使用することで音色を曇らせるのが効果的というわけです。

もう一つ、ペダリング面で奥行き(距離感)を出すための方法として「ダンパーペダルを使用する」という方法があります。

これは意外かもしれません。

一般的に、余韻が多ければ多いほど音像が遠くに聴こえます。

例えば、「録音」でステージ上でのアンサンブルを擬似的に表現する場合、奥に配置されている楽器ほどリバーブ(残響)を多くつけてあげているのです。そうすることで、遠くに配置されているように聴こえさせることができています。各楽器にマイクが立てられている場合、リバーブ処理しないと、どの楽器もほぼ同じような位置から聴こえてくることになってしまいます。

ダンパーペダルを踏むことで余韻が多く付くのは、感じたことがあるはずです。柔らかい音色で静かに弾き、ダンパーペダルで余韻をつけることで音の奥行き(距離感)を出すことができるのです。

ただし、この方法が使えるのは「遠くで」と書かれているところの直前でダンパーペダルを使っていなかった場合のみであることは踏まえておきましょう。

音の奥行き(距離感)を出す方法の基本:

・ソフトペダルを使用する(最も基本的かつ取り組みやすい)

・柔らかい音色で静かに弾き、ダンパーペダルで余韻をつける(使える場面は限られるが、効果アリ)

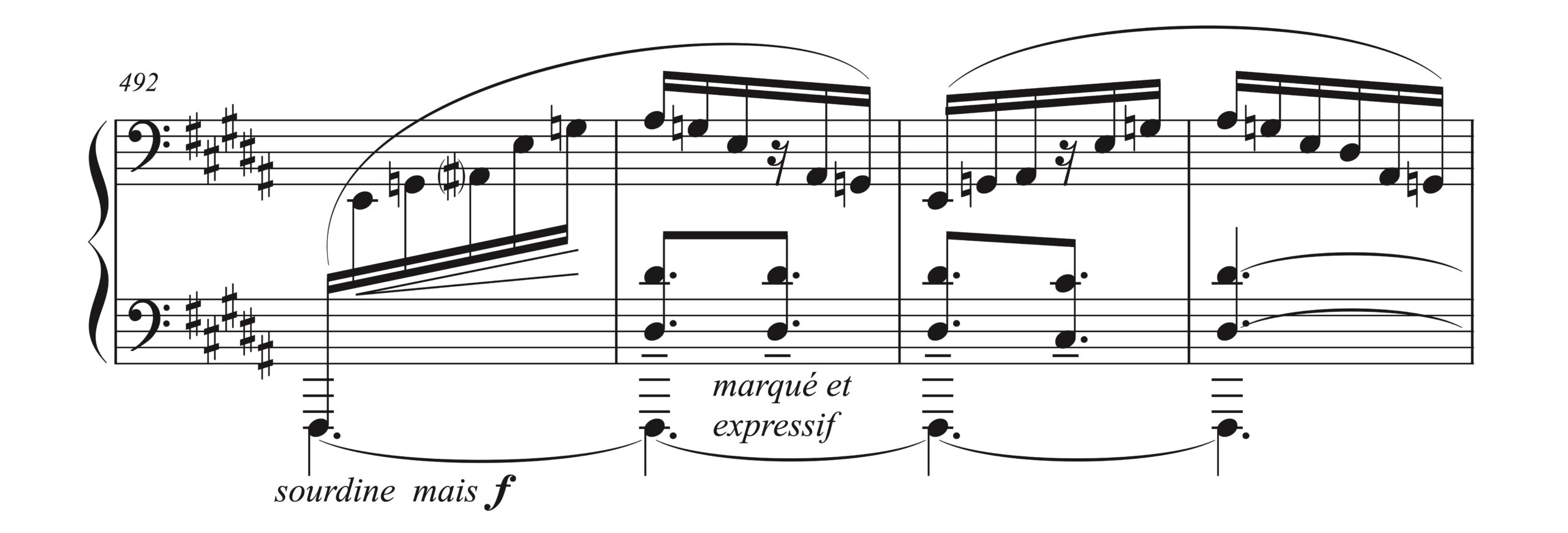

‣ 9. ラヴェルが示すソフトペダルの真意:音量以上の音色表現

ラヴェルはスカルボの終盤において、f や mf のところでソフトペダルを踏んだまま弾くように指示しています。

ラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、492-495小節)

これは明らかに「ただ単に音量を変えたい」というよりは、ソフトペダルを踏んだまま強く弾くことによる「不気味な音」を欲していたと考えられます。

► D. ソフトペダルのメカニズム

‣ 10. なぜ、音を出した後にソフトペダルを踏んでも効かないのか

ダンパーペダルは、音を出す前に踏んでおいても音を出してから踏んでも効果があるのに、ソフトペダル(シフトペダル)は音を出してから踏んでも基本的にその音へは影響しません。

これについて疑問に思ったこともあるのではないでしょうか。

生のピアノの場合の理由は、構造に着目すると理解できます。

【グランドピアノの場合】

ピアノの弦は、一つの音程に対して以下のように張られ方が異なります:

・高音域のように3本張ってあるところ

・2本張ってあるところ

・低音域のように1本のところ

多くのグランドピアノの場合、ソフトペダルを踏むとハンマー全体がわずかに横ずれします。そうすると:

・3本の弦のところでは2本を打つようになる

・2本の弦のところでは1本を打つようになる

・1本の弦のところでは1本を打つことに変わりないが、ハンマーのフェルトと弦との当たる位置が変わる

このような結果となり、音色が変化します。

つまり、打鍵・打弦する前に作動するから意味があるのであって、した後に横ずれしても「何を今更」なのが分かります。

【アップライトピアノの場合】

アップライトピアノの場合は、ソフトペダルの構造は全く異なり、グランドのような横ずれは起きません。「打たれる弦の本数」や「ハンマーの当たる位置」などで効果を出しているわけではないのです。

ではどうやっているのでしょうか。

ソフトペダルを踏むことで、すべてのハンマーが弦へ近づく構造となっています。「弦が動くのではなく、ハンマーが弦へ近づく」ということに注意してください。その結果、同じ強さで打鍵しても音の勢いが弱められます。

「打弦距離を短くすることによって」ということはつまり、打鍵・打弦する前に作動するから意味があるのであって、した後に距離が近づいても「時すでに遅し」なのが分かります。

► 終わりに

ソフトペダルは、ピアノ演奏において非常に細やかなニュアンスを生み出すための強力な言語です。その使い方一つで、音色の表現に深みを与え、聴く人々に印象的な音楽的体験を提供できます。

本記事で紹介したテクニックやアプローチを実践することで、より豊かな音楽表現が可能になるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント