【ピアノ】連符を音楽の流れの中で自然に演奏する方法

► はじめに

本記事では、3連符・7連符・22連符・58連符等の様々な連符の例を取り上げて、流れを重視した演奏方法について解説しています。連符は音楽表現において重要な要素であり、その演奏は音楽性を大きく左右します。

► 具体的な演奏テクニック

‣ 3連符の連続をカタマリで捉える

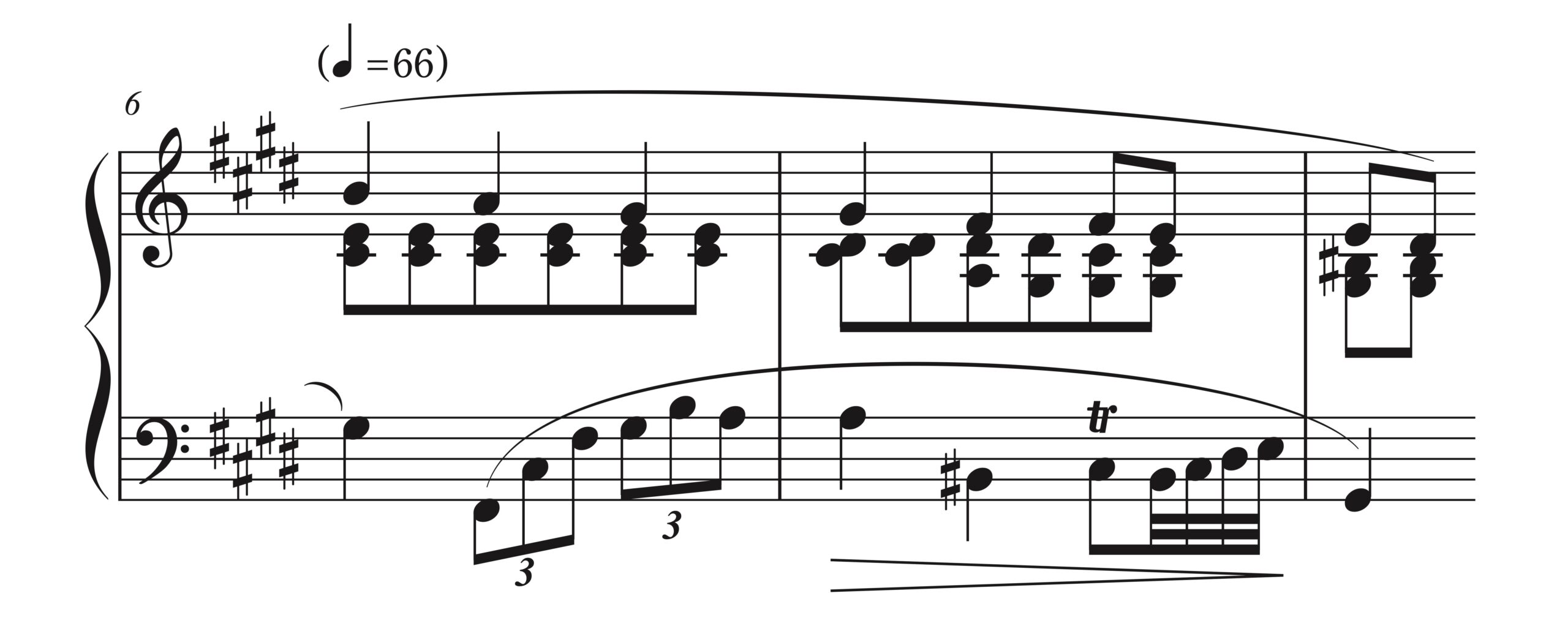

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、6-8小節)

グルーピングの重要性

・カタマリ意識:連続する連符を個別ではなく、一つのまとまりとして捉える

・フレーズ感:機械的な分割ではなく、音楽的な流れを意識する

ここでは左手で演奏されるチェロを思わせるメロディに、3連符が連続で出てきます。

このような、メロディに3連符が続くときにギクシャクしないためには、6音ひとまとめで感じて弾くことがポイント。3×2で感じてしまうと、刻んで数えしまいスムーズに歌えない場面が多いのです。特に、譜例のようなルバートで歌うような場面では、3連符をカタマリでとらえる意識が有効にはたらきます。

譜例のところでは3連符が2回連続しただけでしたが、もっと続くケースや別の連符同士の連続の場合も、フレーズ線などを参照しながら適切なグルーピングを考えて演奏して下さい。

‣ あいまいな連符を上手く歌うコツ

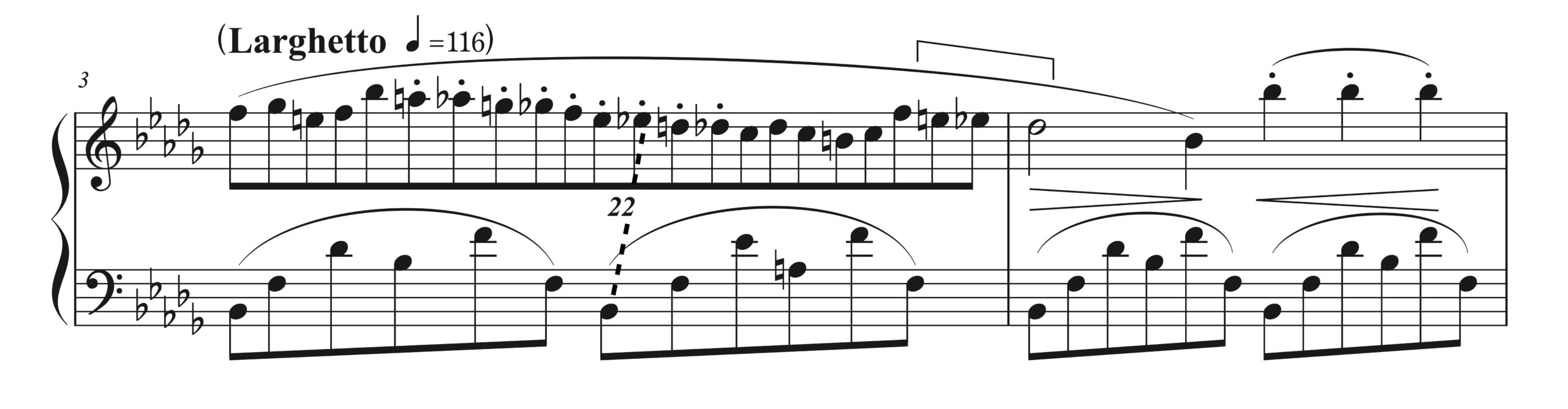

シューマン「謝肉祭 Op.9 より オイゼビウス」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

重要なテクニック

・「つなぎ」の音符に注意を払う

・次の小節への音楽的な接続を意識

・即興的な表現を追求

1-3小節まで、右手のメロディに「7連符」が出てきます。7連符などの「割と音数が多い、2や3で割り切れない連符」では、演奏方法に迷う方も多いはずです。

演奏ポイントとして、次の小節への “つなぎ” の音符を丁寧に歌うといいでしょう。カギマークをつけた箇所です。このように「小節終わりの数音」から「次の小節頭の音」へかけて丁寧に歌うことで、音楽的な接続ができます。

‣ 左右の手の同期テクニック

ショパンの楽曲では、メロディが装飾されて「10連符以上」が出てくることも少なくありません。一方、こういった連符は、左手との合わせ方が分からなかったり、連符の終わりの部分が詰まってしまったりと、演奏に問題が起きやすいパッセージでもあります。

ショパン「ノクターン(夜想曲)第1番 変ロ短調 Op.9-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-4小節)

方針:

・完全な等分を目指さない

・音楽的な合理性を重視

・大まかな同期点を見つける

右手は「即興的」なフレーズ。楽典上は点線を入れた箇所で左手のバス音と合うのですが、このようなルバートが求められる楽曲においては、必ずしも合わせていないピアニストも多いようです。演奏ポイントは、ゆっくりのテンポで練習するときには合わせておき、実際のテンポで演奏する時には自由に演奏するということです。

カギマーク部分を見てください。自由に22連符を演奏しても、次の小節の頭は合わせなければいけません。したがって、「カギマークで示した音を少し丁寧に演奏し、次の小節に入るタイミングを作る」ようにするといいでしょう。「即興的なパッセージの最後の数音でタイミングを作る」と考えて、他の楽曲にも応用しましょう。

ショパンのこういった長い連符は、一種のウタの表現です。決して、「小節をピッタリ22連符で割ったタイミングで演奏する」という意味ではありません。

‣ 割り切れない長大連符ともう片方の手の合わせ方①

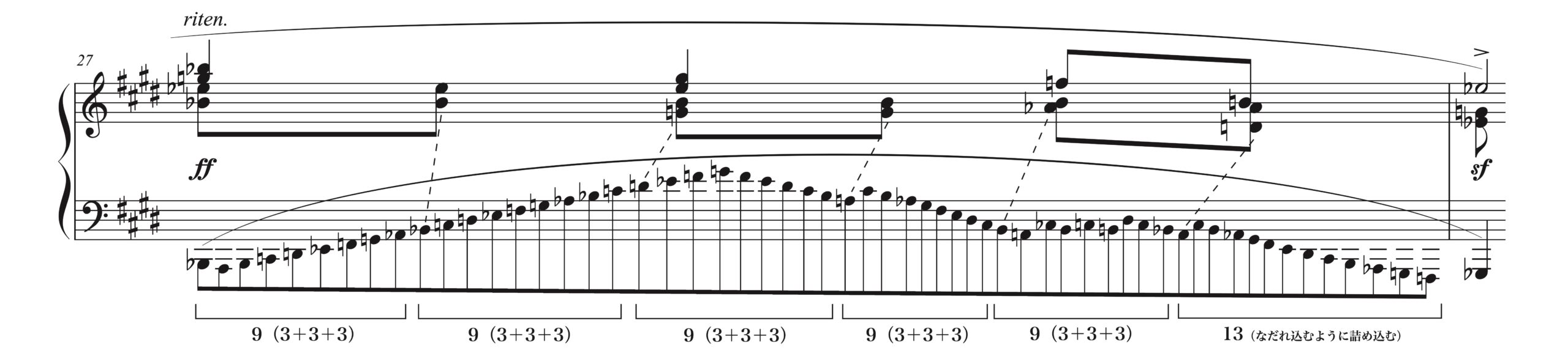

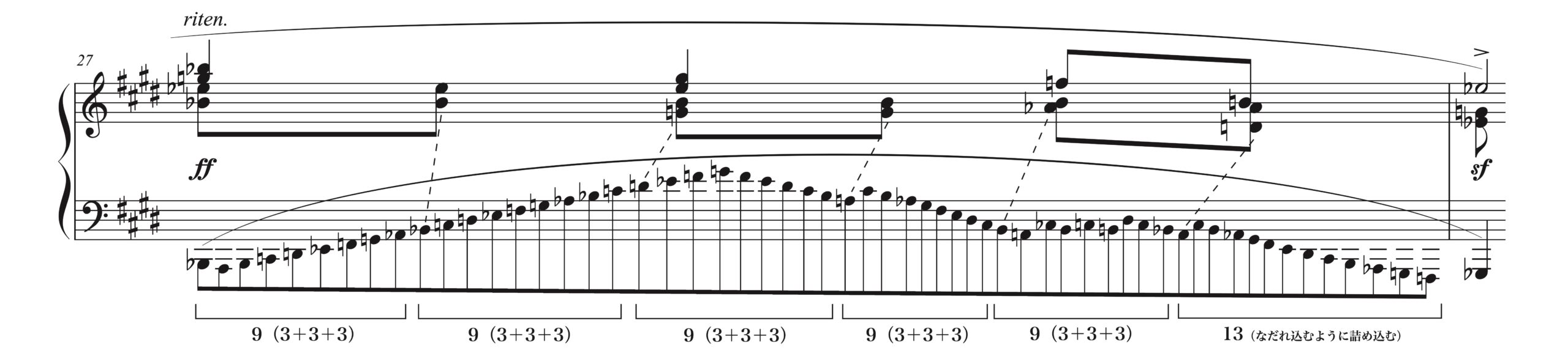

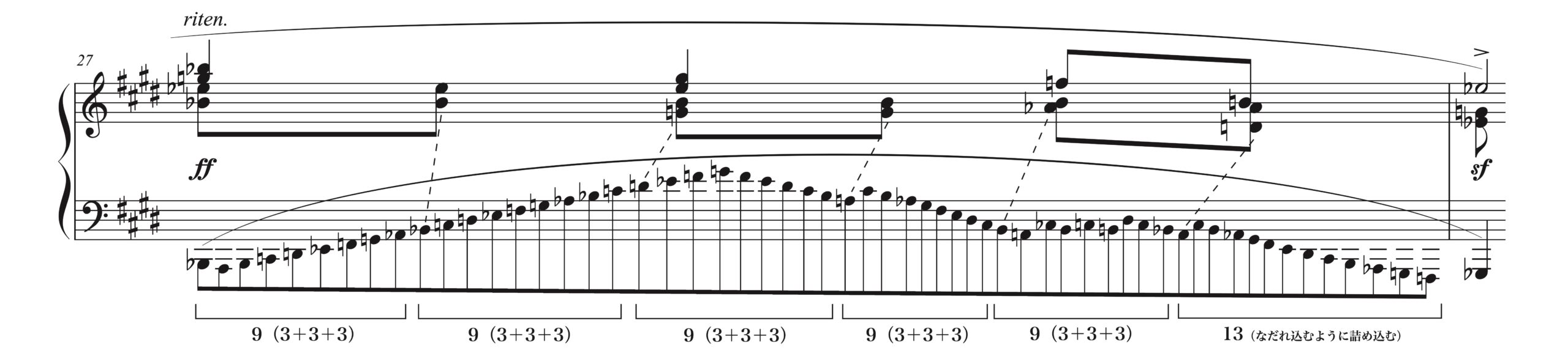

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27小節目)

注意点と落とし穴:

・機械的な等分に頼らない

・楽譜の視覚的な配置にとらわれ過ぎない

・音楽的な表現を最優先する

ここでもやはり、右手と左手の合わせ方に迷うことと思います。

結論的には、大体のところへ入れて最初と最後のつじつまがあっていればOKなのですが、「それが難しくて困る」という方もいるはずです。その場合の解決策は一つです。

譜例で示したように、「等分でなくていいので、とりあえず合わせるところを決める」というやり方。

(再掲)

この譜例の場合、左手の音が1小節に58音あります。右手の打点の数で割ってみると、「9.666…」となり、割り切れません。

10音ずつで合わせるよりも9音ずつで合わせたほうが「3+3+3」で勘定しながら練習できるのでやりやすいでしょう。「9 9 9 9 9 13」というようになり、最後だけが13音になりますが、音楽的には rit. せずに次の小節までなだれ込むように突っ込んでも問題ないので、むしろ、13音を詰め込むのは効果的です。次の小節で音楽が落ち着くので、わざわざ rit. する必要はないわけです。

ちなみに、小節頭に riten. と書かれていますが、これは rit. とは別もの。riten. と書かれているところからすぐにテンポを落とすという意味になります。ただし、左手で弾く音の数が多く普通に弾いていれば自然と riten. になるので、あまり遅くしようと思わなくてもいいでしょう。

(再掲)

譜例を見ると「随分点線が斜めになっている」と感じた方もいるかもしれませんが、出版社の浄書状態や臨時記号のつき方で音符と音符の間の広さは変わるので、必ずしも楽譜上、視覚的に縦が合いそうなところで合わせようと思わなくてOKです。

「10 10 10 10 10 8」という割り方もナシではありませんが、10音の連続が意外と勘定しにくいということと、最後が8音で勢いが落ちてしまうためにあまりおすすめできません。

譜例のやり方で上手く弾けるようになったらそのまま仕上げてもいいですし、「大体のところへ入れて、最初と最後のつじつまだけ合わせる」という、ほんらいのやり方に戻してもいいでしょう。この練習を通して「どの辺りで左右の手の音を合わせるのか」という部分が身体に入っているので、大体で合わせる場合であっても、当初よりスムーズにいくはずです。

‣ 割り切れない長大連符ともう片方の手の合わせ方②

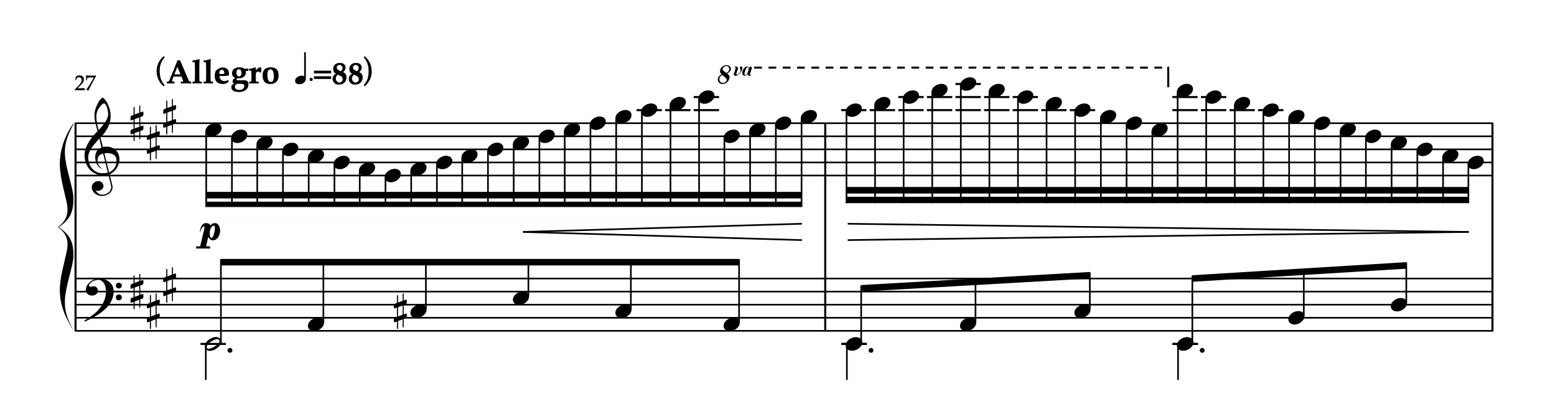

ツェルニー40番 より 第26番

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、27-28小節)

この楽曲は、左手の6打点に対し、右手が様々な連符を演奏する構成となっており、比較的高度な同期技術が求められます。フンメルの作品などでも見られる書法です。

連符パターンの分析

各小節の連符数は以下のとおりです:

| 小節番号 | 連符数 | 備考 |

|---|---|---|

| 1-9 | 19連符 | 奇数連符 |

| 10 | 23連符 | 奇数連符 |

| 11 | 21連符 | 奇数連符 |

| 12 | 19連符 | 奇数連符 |

| 13-14 | 18連符 | 偶数連符(左手と完全一致) |

| 15 | 16連符 | 偶数連符 |

| 16 | 20連符 | 偶数連符 |

| 17-19 | 18連符 | 偶数連符(左手と完全一致) |

| 20 | 20連符 | 偶数連符 |

| 21-26 | 18連符 | 偶数連符(左手と完全一致) |

| 27-28 | 24連符 | 偶数連符(左手と完全一致) |

| 29 | 連符なし | 通常拍 |

| 30 | 13連符 | 半小節のみ・奇数連符 |

| 31 | 連符なし | 通常拍 |

| 32 | 13連符 | 半小節のみ・奇数連符 |

| 33-34 | 18連符 | 偶数連符(左手と完全一致) |

実践的な合わせ方

左手が常に6打点なので、以下のように対応します:

偶数連符の場合:

・18連符、24連符では、左手の全ての音が右手と正確に噛み合う

・それ以外の偶数連符(16連符)では、最低限、小節の丁度半分の位置は合わせることを意識する

奇数連符の場合:

・19連符、23連符、21連符、13連符については、前述の方法を応用

・適当な分割点を設けて、大まかな同期を保ちながら演奏する

演奏上のヒント

左手主導の原則:

・左手が基礎となり、左手でテンポをコントロールする

・右手の速さは左手のテンポに合わせて調整する

事前準備の重要性:

・あらかじめ各小節の連符数を数えておく

・右手の演奏速度を左手に合わせてコントロールする

右手を一定の速さで弾いてしまい、それに左手を合わせようとすると、小節毎にテンポが変動し、音楽的な流れが損なわれます。このような演奏は避けるべきでしょう。

► 終わりに

連符の演奏は、音楽表現の重要な要素です。音楽性とテクニックのバランスを追求して演奏するようにしましょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【ピアノ】クロスリズムの理解と実践:3:2 5:2 7:2のリズムを習得する

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント