【ピアノ】指上げの場所の決め方:技術的制約と音楽的表現を考慮したアプローチ

► はじめに

ピアノ演奏において「いつ指を上げるか」は、テクニカルな問題であるとともに、音楽表現の核心に関わる重要な要素です。「楽譜通りに音価を守りたいけれど、実際には指が届かない」「どこで切ればよいか分からず、演奏がぎこちなくなる」といった悩みを抱える学習者は少なくありません。

本記事では、こうした課題に対する音楽的で実践的な解決策を、具体的な楽曲例とともに詳しく解説します。

► 指上げを決める3つの基本要素

指上げのタイミングを決める際には、以下の3つの要素のバランスを考慮する必要があります。

1. 楽譜上の音価:作曲者が指定した本来の音の長さ

2. フレーズの流れ:音楽的な文脈における自然な呼吸や区切り

3. 演奏技術上の制約:指処理の物理的な限界や楽器の特性による制限

重要な考え方

これらの要素は時として相反する要求をもたらしますが、音楽的な判断と実践的な解決策によって、適切なバランスを見出すことができます。完璧な楽譜の再現よりも、音楽的に説得力のある演奏を目指しましょう。

► 実例による解説

‣ ケース1:メロディの分節に合わせた統一処理

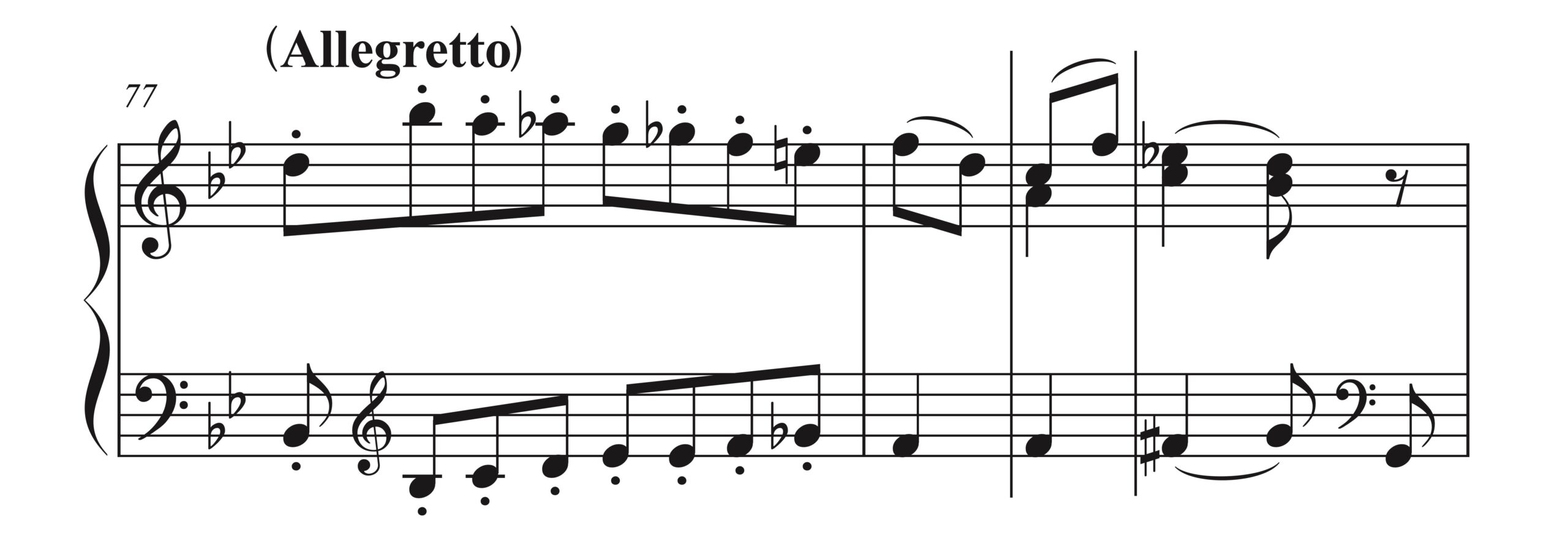

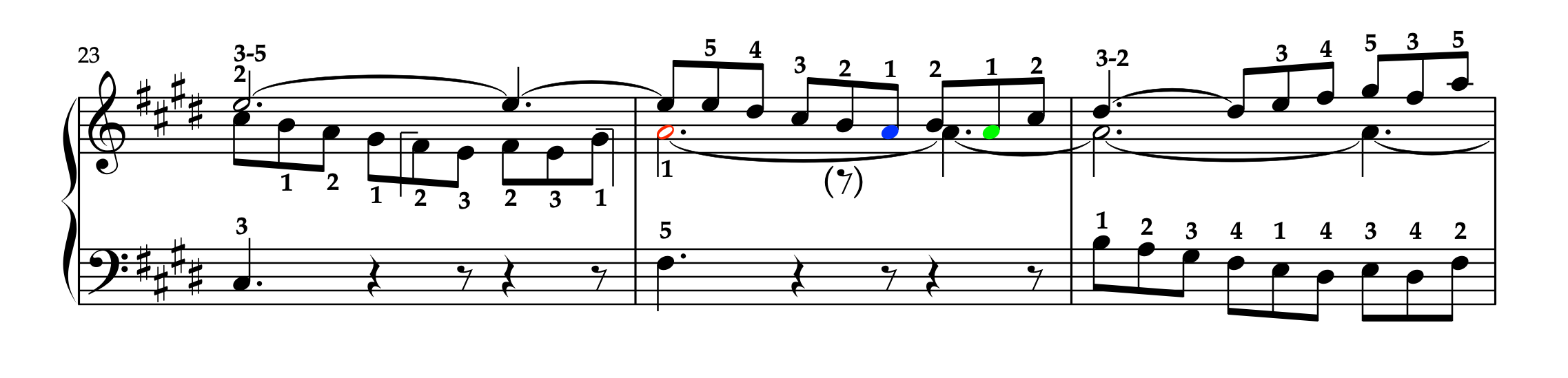

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、77-78小節)

状況の分析:

・メロディのアーティキュレーションからすると、縦線を書き入れたところで音響の切れ目を作るべき

・しかし、8分音符と同時に鳴っている4分音符(下段・上段内声)の長さの処理に迷いが生じる

・各声部を別々のタイミングで切ると、音楽がぎこちなくなる

実践的解決策

メロディの8分音符を切るタイミングで、すべての声部を同時に切る

理由:

・メロディの8分音符を切るタイミングは、4分音符も8-9割鳴り終わった位置

・音楽的な一貫性が保たれ、演奏も安定する

・微妙なタイミングの違いを気にして混乱することがない

練習のポイント:

・譜面に縦線で切る位置を明示する

・練習段階から意識的に同じタイミングで切る習慣をつける

メロディのアーティキュレーション(音の区切り方)が明確な場合、他の声部もそれに合わせて処理することで、音楽的な一貫性と演奏の安定性を得ることができます。「各声部を切るタイミングが微妙にズレるのではないか?」などと考えはじめると頭が混乱して、音楽がギクシャクしてしまいます。

‣ ケース2:技術的制約への柔軟な対応

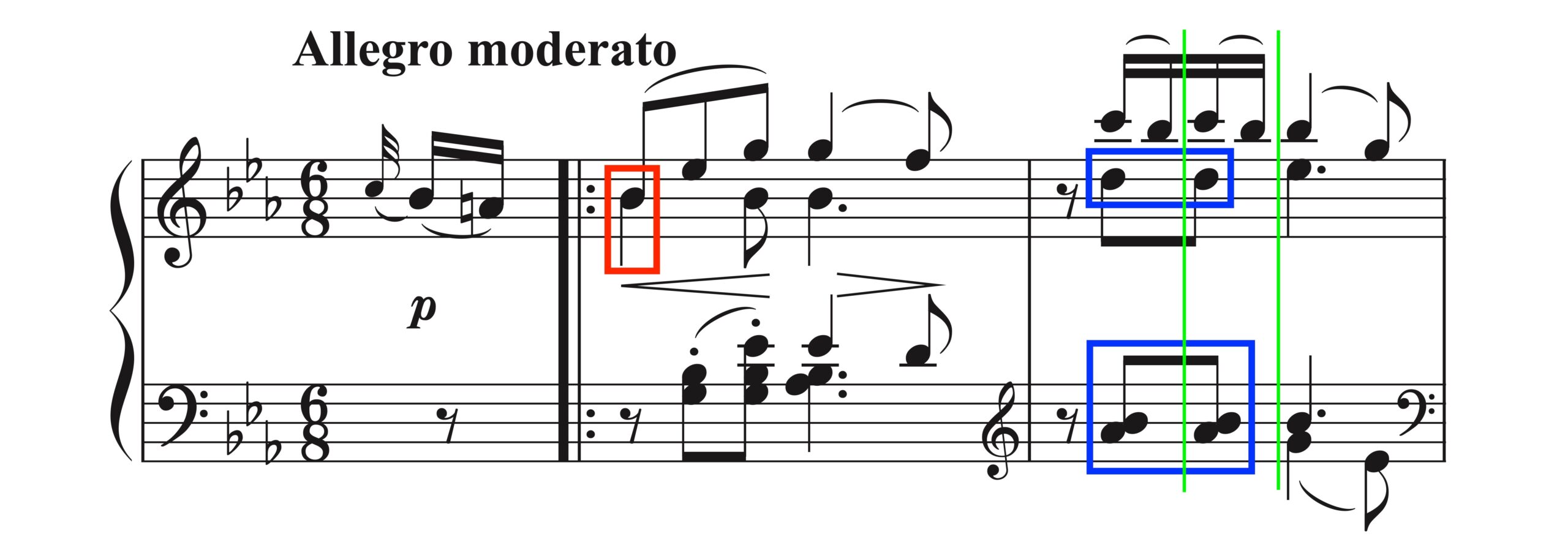

シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

状況の分析:

・同音連打があるため、レッドで囲った4分音符を早めに切る必要がある

・同時に鳴っているスラースタッカートとの長さの整合性が問題

・「各声部で微妙に違うタイミングで切るべきか?」という迷い

実践的解決策

演奏しやすい共通のタイミングに統一する

具体的なアプローチ:

・スラースタッカートの音を上げるタイミングで、4分音符も同時に上げる

・メロディのアーティキュレーションが切れる位置で、すべての声部を統一して処理

重要な原則

明らかに弾きやすさに影響し、なおかつ音楽的に問題が現れないと判断できる場合は、統一的な処理を選択する

続いて、ブルーで囲った8分音符を見てください。

これらの音符は8分音符ですが、メロディのアーティキュレーションはグリーンのラインを入れたところでわずかに切らなくてはいけないので、どうすればいいか迷う場合もあるかと思います。

この解決策も、上の例と同様です。メロディのアーティキュレーションが切れるタイミング、つまり、グリーンのラインを入れたところで、ブルーの8分音符も切ってください。

‣ ケース3:長い音価の実用的処理

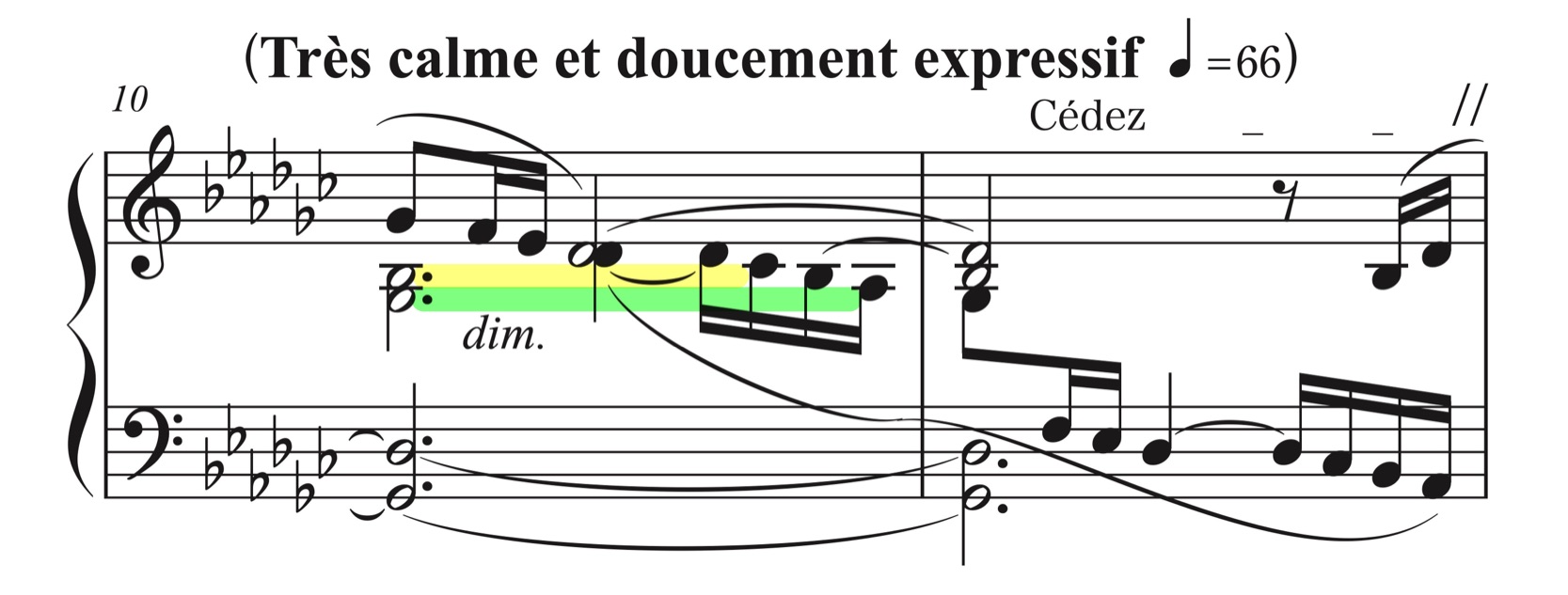

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、10-11小節)

状況の分析:

・1拍目に鳴らされた右手内声の付点2分音符が伸びている途中で、他の声部が同じ音を使用

・物理的に音を保持し続けることが不可能

・毎回適当に処理すると、再現性のない練習になる

実践的解決策

指上げの位置を明確に決めて固定する

メリット:

・どんなテンポで何回弾いても再現性がある

・練習が積み重なり、本番でのトラブル可能性が下がる

・頭が混乱せず、音楽に集中できる

応用のポイント:

・楽曲内の類似箇所を統一的に処理する

・他の楽曲でも同様の考え方を適用する

例えば筆者自身のやり方としては、付点2分音符のB音とGes音は譜例のカラーラインで示した位置で上げることにしています。かえって頭が混乱するように感じるかもしれませんが、あっという間に慣れるのでやってみてください。

この楽曲では、他にも19小節目、22小節目でほぼ同様の処理をする必要が出てきます。

‣ ケース4:同音連続の柔軟な解釈

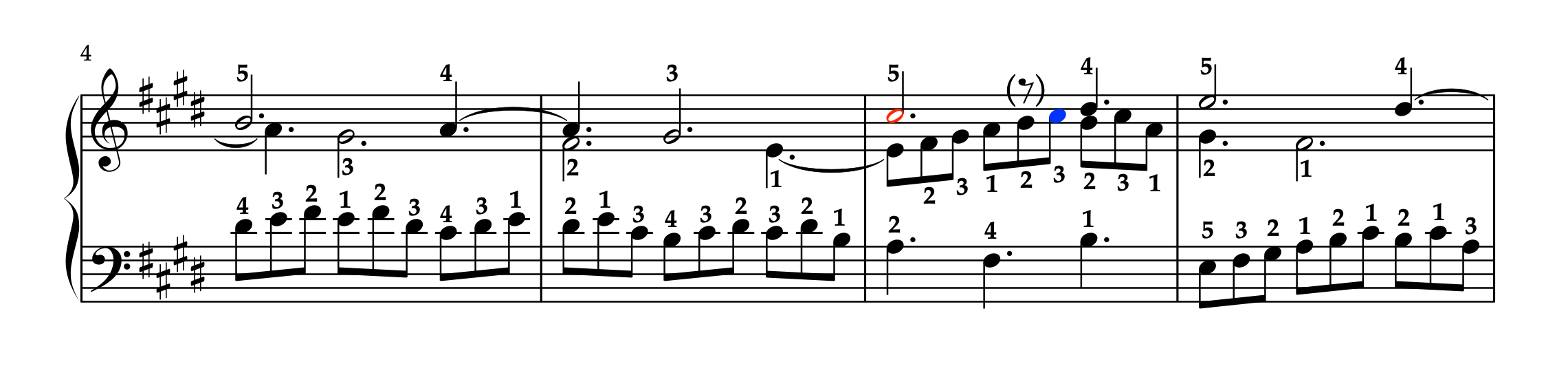

J.S.バッハ「シンフォニア 第6番 BWV792」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、4-7小節)

基本的な考え方

同じ音が連続して現れる場合、音楽的文脈に応じて音価を調整する必要がある

実践例(4-7小節の処理)

6小節1拍目のCis音のケース:

・付点2分音符で伸びているレッド音符の途中で同音(ブルー音符)を弾く必要がある

・理想的には弾き直すギリギリまで保持したいが、実際にはギクシャクする

・解決策:カッコで示した8分休符を補完的に設定し、そこで前の音を切る

同様の処理が必要な箇所

譜例(23-25小節)

24小節1拍目のレッド音符で示したA音でも同様の処理を行います。カッコで示した8分休符を補うことで、演奏の流れを保ちながら音楽的な効果を維持できます。

例外的処理について

23-25小節の譜例を改めて見てください。レッド音符A音から伸びているタイをどう解釈すればいいのでしょうか。

・グリーン音符からタイが出ていると解釈し、弾き直した音符を指で保持

・ブルー音符は直後に再度A音の弾き直しがあるため、この音からのタイとは解釈しない

このような判断には、楽譜の構造的理解と実際の演奏経験の両方が必要です。

‣ ケース5:フレーズ感の明確化

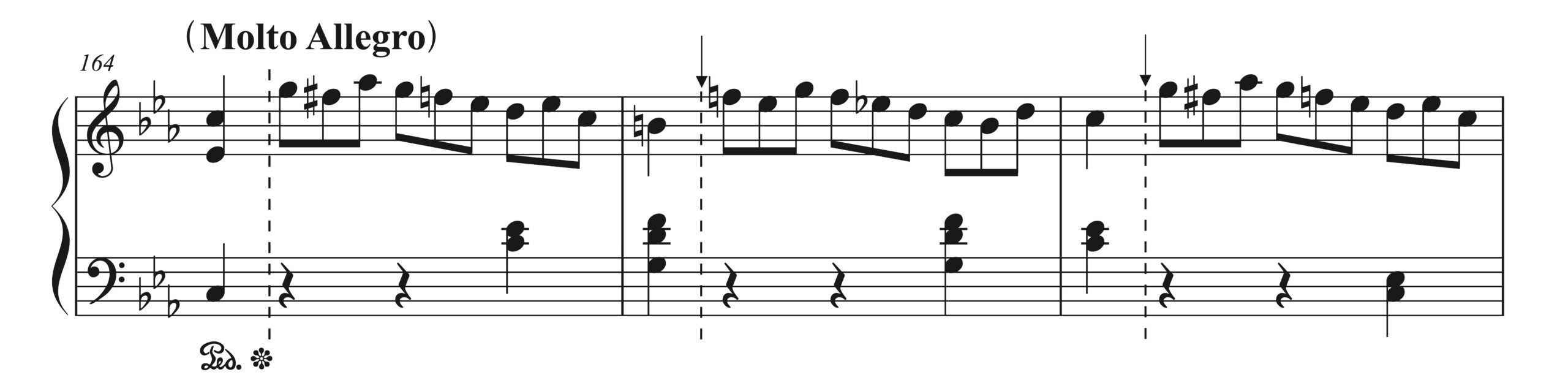

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、164-166小節)

状況の分析:

・点線部分では、メロディのフレーズを明確に分けるため、わずかな音響の切れ目が必要

・伴奏部分(左手和音)の長さの処理に迷いが生じる

・各声部の整合性を取る必要がある

実践的解決策

メロディの切れ目に合わせて、すべての声部を同時に処理する

音楽的理由:

・メロディの音響を切るところで左手も切ることで、フレーズが明確になる

・伴奏部分だけが余分に残ると、妙な表現になってしまう

・全体としての音楽的なまとまりが保たれる

‣ ケース6:声部の独立性の維持

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.576 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、3小節目)

状況の分析:

・右手メロディと左手が重なる部分で指の衝突が発生

・衝突しない声部まで切ってしまう誤りが起こりやすい

まず、左側の譜例を見てください。2拍目のウラでメロディと左手パートが重なってくるので、左手の指を上げることになります。こういったときに重なっていない音まで上げてしまうケースが散見されます。

正しい処理方法

指が重なっても、別の残せる声部は残す

具体的なアプローチ:

・左手親指は8分音符分しっかり伸ばしてから切る

・重なっていない声部は指定された音価を維持する

・声部の独立性と演奏の実現性のバランスを考慮する

► 終わりに

指上げのタイミングに関しては、以下の原則を踏まえて、適切な判断を行いましょう:

・メロディの表現を優先的に考慮する

・複数の声部がある場合は、音楽面も考慮したうえで可能な限り統一的な処理を行う

・指上げの位置を明確に決め、再現性のある演奏を目指す

・技術的な制約がある場合は、音楽的な表現を損なわない範囲で実践的な解決策を選択する

これらの原則を理解し、楽曲に応じて柔軟に適用することで、より弾きやすく、かつ、説得力のある演奏が可能になります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント