【ピアノ】クロスリズムの理解と実践:3:2 5:2 7:2のリズムを習得する

► はじめに

ピアノ演奏において、異なるリズムを両手で同時に演奏することは多くの学習者にとって挑戦的な課題です。特に、3:2、5:2、7:2のようなクロスリズムは、初心者から中級者にとって難しいテクニックとして知られています。

本記事では、これらのリズムの基本的な理解と、効果的な練習方法、さらには作曲家がこのような複雑なリズムを使用する意図について詳しく解説します。

► クロスリズムの理解と練習法

‣ 3:2 5:2 7:2の演奏方法

左手で弾く音と右手で弾く音が「偶数 : 偶数」であればリズム的には演奏問題は生じませんが、片方が奇数になった途端に、初級〜中級者を悩ませることになります。

ただし、それらの中でも3:2 5:2 7:2のリズムは分割さえ理解してしまえば難しくありません。

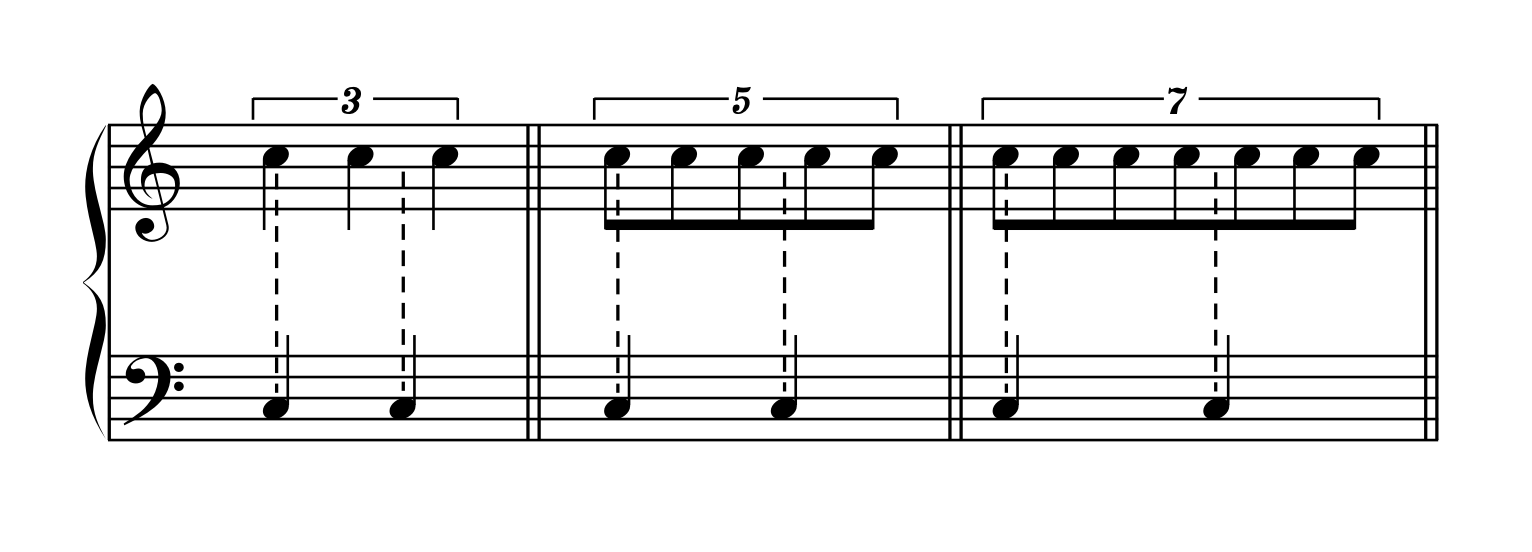

譜例(Sibeliusで作成)

「3:2」→「2」のほうの2つ目の音符を、「3」のほうの2つ目と3つ目の丁度真ん中へ入れる

「5:2」→「2」のほうの2つ目の音符を、「5」のほうの3つ目と4つ目の丁度真ん中へ入れる

「7:2」→「2」のほうの2つ目の音符を、「7」のほうの4つ目と5つ目の丁度真ん中へ入れる

音源で確認する

実際の演奏において多少の自由はありますが、ソルフェージュ的には「丁度真ん中」という点が演奏しやすくしてくれています。

例えば、ショパン「幻想即興曲」などに出てくる「4:3(8:6)」の場合、噛み合わない各音符はもう一方の手で演奏する音符同士の丁度真ん中に入るわけではありません。したがって、ピアニスト10人にやり方をきいても、10人が「適当に弾いている」と答えるはずです。

一方、今回取り上げた3つのリズムは、割り算をするとそれぞれ1.5 2.5 3.5というように「◯.5」になるため、丁度真ん中へ入れることができます。

‣ 3:2(2:3)の練習方法

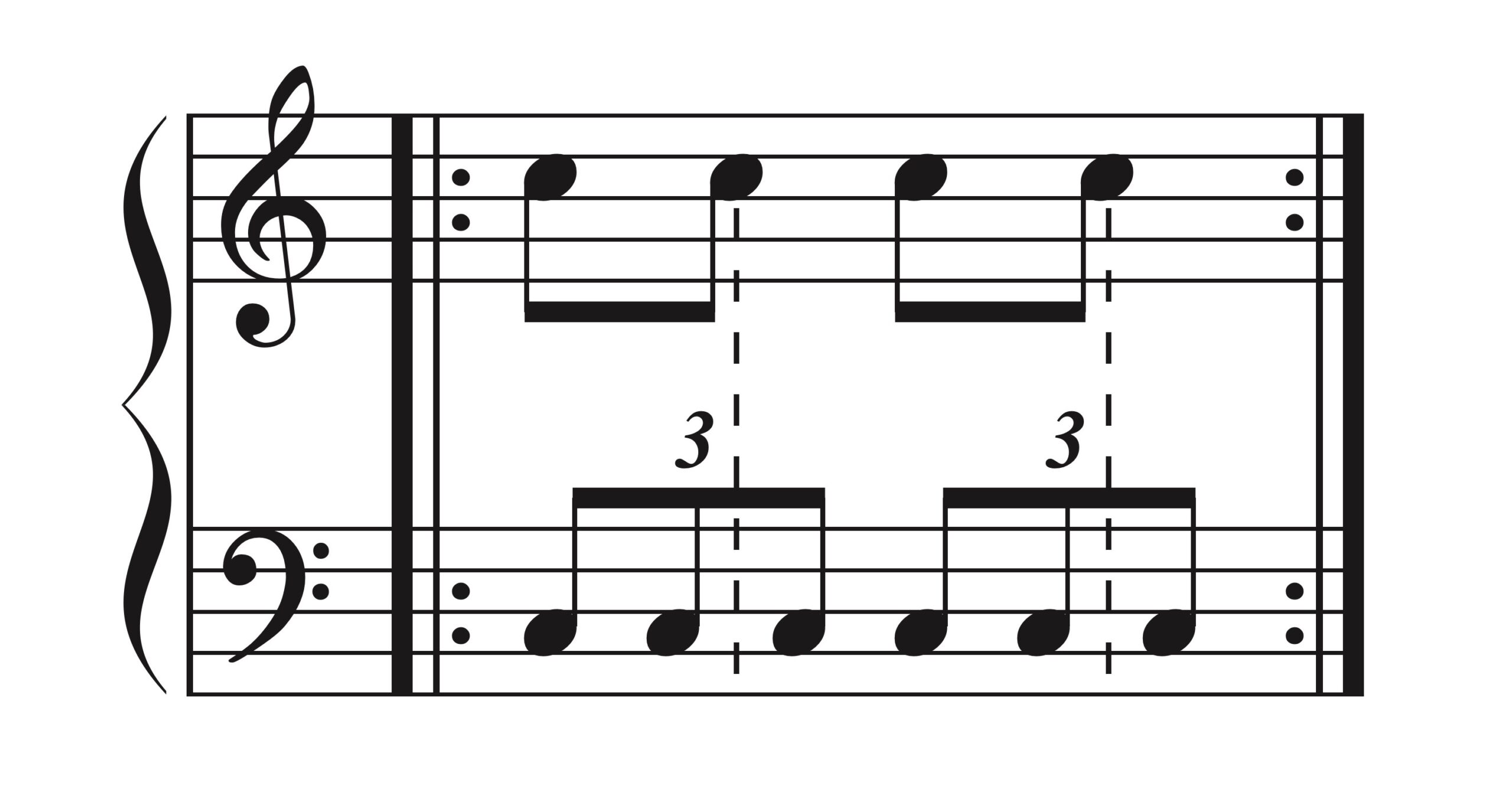

以下の譜例は「8分音符単位」で作っていますが、4分音符単位などでも基本的な考え方は同様です。また、実際の楽曲では右手のほうに3のリズムがくるというように、左右の手の役割が逆になっている作品もありますが、やはり基本的な考え方は同様です。

譜例1(Finaleで作成)

演奏の仕方には大きく2つあります:

・3のほうの手を一番意識して、そこに2を乗せる

・2のほうの手を一番意識して、そこに3を乗せる

このどちらかの方法をとるしかありません。

「3のほうの手を一番意識して、そこに2を乗せる」というやり方のほうがやりやすいという学習者が圧倒的多数に感じます。この譜例で言うと「左手の3を意識し、点線の位置に右手の2つ目を音を入れる」と考えながら弾くということです。

まずは、かなりゆっくりのテンポで練習してみましょう。以下のステップを踏むのが効果的です:

・右手の2を省いて、左手の3だけで繰り返し弾いておく

・3を確実に意識できるようになってから右手を乗せる

はじめのうちはぎこちなくなってしまうかもしれませんが、慣れればまったく怖くありません。今回の譜例のようなシンプルなもので練習してリズムを身体へ入れてから、実際の楽曲へ向かってみましょう。

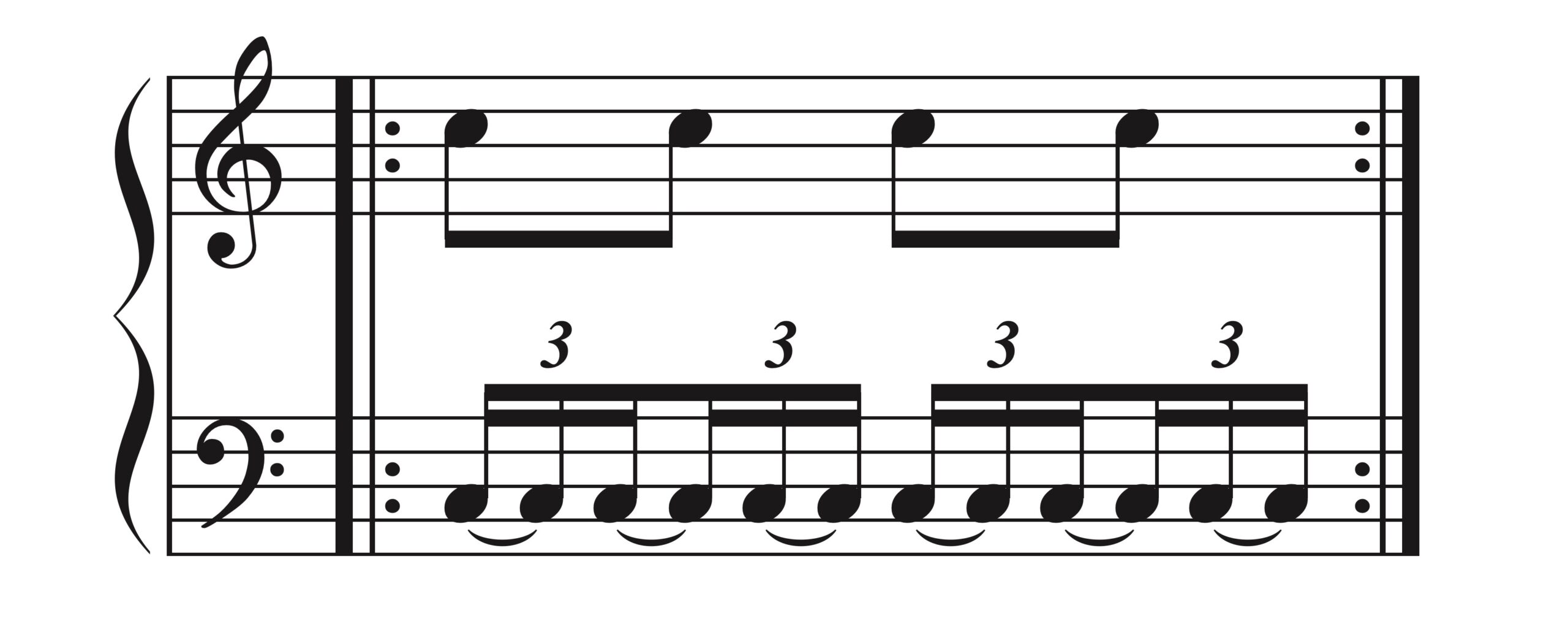

「2のほうの手を一番意識して、そこに3を乗せる」というやり方をとることも可能ですが、その場合は以下の譜例のように頭を働かせる必要が出てきます。

譜例2(Finaleで作成)

左手の3を細かく分割し、タイで結んでいるように想定しながら右手と合わせていく必要があります。先ほどの逆の例のほうがずっと簡単ですね。

‣ 3:2(2:3)のリズムを上手く聴かせるコツ

以下の譜例では、右手と左手との組み合わせに「3:2(2:3)」のリズムが混ざってきます。

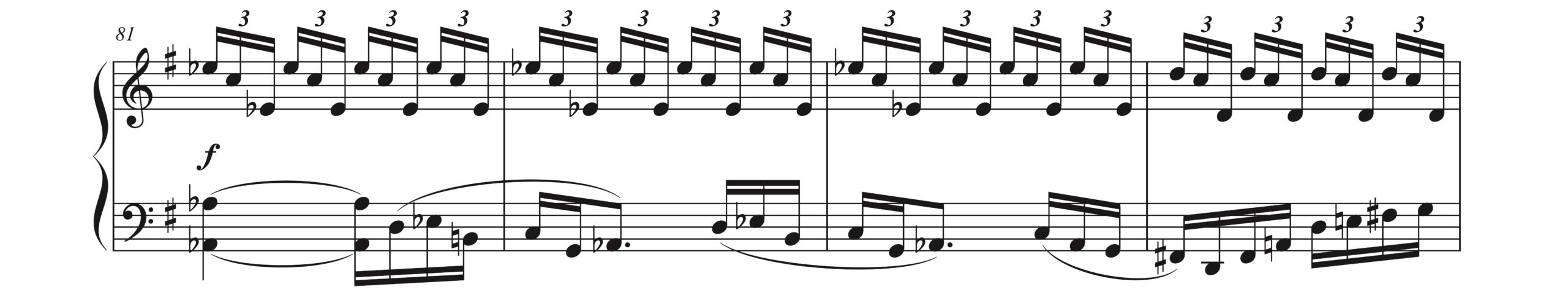

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、81-84小節)

「3:2に突入したら、気づかれない程度でほんの少しだけテンポを上げる」方法を試してみましょう。

流れが良くなったように聴こえるのです。この楽曲のように、「そこまでは3:2ではない部分が続いていて、急に3:2が始まる」箇所で特に有効に使える方法です。「3:2(2:3)」のセクションが終わったら、さりげなくテンポを戻しましょう。

他の楽曲でも、プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」をはじめ、数多くの作品で応用できます。

‣ クロスリズムはあいまいな表現

グリーグ「抒情小品集 第5集 ノクターン Op.54-4」

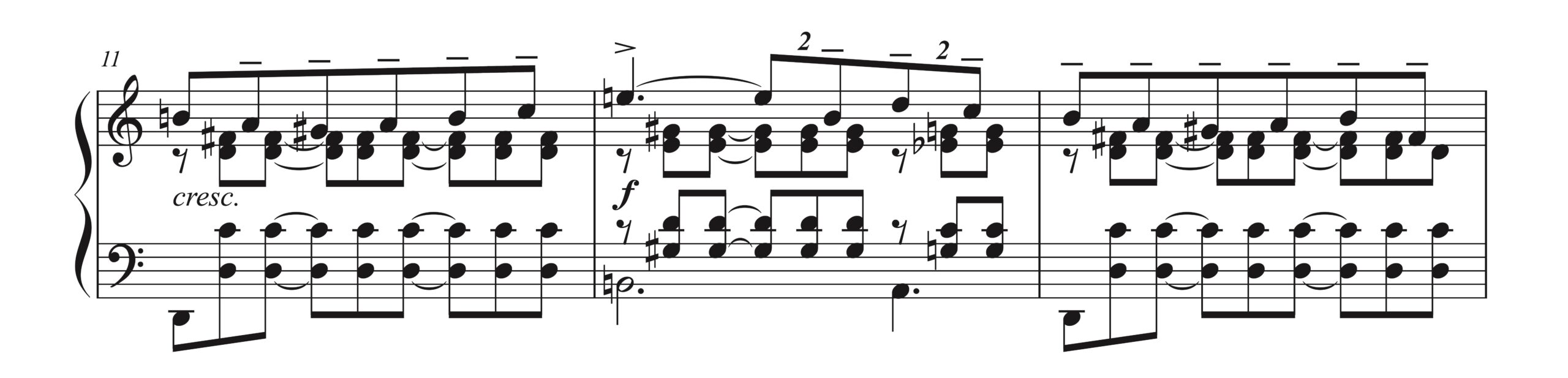

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11-13小節)

初中級くらいから、3:2(2:3)の表現を見かける作品は増えてきますが、こういったリズムを作曲家はどういったときに使うのでしょうか。

様々なケースが考えられますが、最も代表的なのは曖昧さを表現したいときです。

3:2(2:3)では両者の発音において噛み合わないところがあるため、ダイレクトな表現を避けることができます。そういった、「はぐらかされた」ような、一種の曖昧なニュアンスを表現できるのがこのリズムの特徴であり、作曲家の意図である可能性が高いでしょう。

現代作品では、2や3という数字自体に意味を持たせて作品のコンセプトとリズムを関連づけたりと、この要素の用いられ方の幅がさらに多様になります。

「作曲家は、この表現をなぜ使ったのだろうか」

自分なりの予想でも構わないので、こういったことを考えるクセをつけるようにしましょう。

► 終わりに

本記事で紹介したクロスリズムの練習方法を通じて基本的な演奏方法を習得しておくと、将来的に必ず役に立ちます。

クロスリズムによるリズムの微妙な揺らぎや曖昧さは、音楽に奥行きをもたらします。作曲家がこのような複雑なリズムを使用する意図についても読み取り、さらに楽曲理解を深めましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント