【ピアノ】ダンパーペダル 完全ガイド:音楽表現を豊かにする実践的ヒント集

► はじめに

ピアノ演奏においてのダンパーペダルは、補助的な役割を超えた、音楽表現の重要な「言語」です。

本記事では、ダンパーペダルの奥深い世界を多角的な視点から取り上げます。テクニック、音色、リズム — それぞれの場面で、ペダルがいかに音楽に命を吹き込むかを見ていきましょう。

► 曲目索引

本記事で取り上げている楽曲の一覧です。特定の楽曲からお探しの方は、曲名で「ページ内検索(Ctrl+F または Cmd+F、スマホでも可能)」をかけることで、該当箇所へ素早くアクセスできます。同一楽曲が複数の項目で扱われている場合もあります。

J.S.バッハ

「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第22番 ロ短調 BWV 867 より プレリュード」

モーツァルト

「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第1楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第2楽章」

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

ベートーヴェン

「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

「ピアノソナタ 第14番 月光 嬰ハ短調 Op.27-2 第3楽章」

「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第1楽章」

「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第2楽章」

「ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 第1楽章」

「ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 Op.58 第1楽章」

「エリーゼのために」

シューベルト

「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

「ピアノソナタ 第14番 イ短調 D 784 Op.143 第1楽章」

「ピアノソナタ 第18番 ト長調 D 894 Op.78 第1楽章 幻想」

メンデルスゾーン

「無言歌集 第6巻 より 失われた幻影 Op.67-2」

ショパン

「エチュード(練習曲)ホ長調 Op.10-3 別れ」

「エチュード(練習曲) 変ト長調 Op.10-5 黒鍵」

「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

「ワルツ 第3番 イ短調 Op.34-2」

「ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 英雄」

シューマン

「パピヨン 第12番 ニ長調 Op.2」

「謝肉祭 より ワルツ・アルマンド(ドイツ風ワルツ)」

「子供の情景 より トロイメライ へ長調 Op.15-7」

「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より コラール Op.68-4」

ブラームス

「2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1」

チャイコフスキー

「四季 12の性格的描写 より 1月 炉端で」

フォーレ

「ノクターン 第6番 Op.63」

エルガー

「愛のあいさつ〜左手独奏のための〜」

ドビュッシー

「ベルガマスク組曲 より メヌエット」

「ピアノのために より プレリュード」

「前奏曲集 第1集 より 雪の上の足跡」

「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

レーガー

「左手のための4つの特別な練習曲 より 4.前奏曲とフーガ 前奏曲」

ラヴェル

「水の戯れ」

バルトーク

「ミクロコスモス 第4巻(97~121)109番 バリ島から」

► A. 基礎テクニック

‣ 1. 譜読み初期は、本当にペダルを抜いて練習しないといけないのか

「どんな曲でも、譜読みを始めた初期は、ダンパーペダルを使わないで練習するべき」などといった指導を目や耳にしたことはあるはずです。果たして、これは守るべきなのでしょうか。

筆者の考えとしては、以下のようになります。

「譜読み初期ではペダルを使うべきでない」という指導の主な狙いは、「ペダルに頼ってごまかさず、まずは指できちんと音楽を作りなさい」というところにあるのでしょう。

これ自体は重要なのですが、楽曲すべてに適用する必要はありません。ペダルを抜いてみたらろくに弾けていないことが自分にも明らかなところなどで、「ピンポイントで」このような練習をしてみることは有効でしょう。

「最終的にペダルを入れるけれども、練習でどうするか」ではなく、最終的に入れるのであれば原則、入れて練習すればいいのです。

特に中級以上の学習段階の方に意識してもらいたいのは、ペダルを使うかどうかで最適な運指が変わるし、出てくる表現そのものが変わるため、切り離す練習はむしろマイナスになるということです。では、ペダルを使って様々なことを決めてしまってからペダルを抜いて練習すればいいのかというと、その簡略化練習には「手の動きを忘れないように保てる」くらいの関係ないところの利点しかありません。

作曲の学習で言ったら、「フルオーケストラを書きたいけれど編成が大きいから、弦楽四重奏から書く」みたいなことをやっているのと同じです。何かステップらしきものを挟むと気持ち的にはステップアップしている気になりますが、フルオーケストラを書くときに必要な表現や技術は、フルオーケストラで学習しないと一向に身につきません。

だからこそ、必要に応じて取り組む内容自体のレベルを下げてもいいのですが、訳の分からないステップを挟むのはかえって遠回りになってしまいます。

ピアノへ話を戻します。

ペダルを入れた表現はペダルを入れて練習しないと身につきません。その部分は本当に指だけで音楽を作らないといけないところなのでしょうか。

ステップだと思って挟み込むものが本当にステップなのかどうかを、特に中級以上の方は考えてみなくてはいけません。

初心者はどうすればいいのか

初級用の教材はペダルを使わずとも弾けるようにつくられているものから徐々にレベルアップしていくので、ペダルが求められる段階にきたら指示に従って取り入れればOKです。

まれに、入門段階からペダルを使う教材もありますが、そういったもののペダリングは相当単純になっているので、やはり、教材の要求に沿ってそのまま学習していけばいいでしょう。

‣ 2. 後踏みペダルへの第一歩:感覚をつかむトレーニング

「シンコペートペダル」とも呼ばれる、後踏みによるペダリングテクニックがあります。ダンパーペダルを発音と同時ではなく発音をした後に踏み込むことによって:

・前の音符の尻や残響を拾わずにクリーンなサウンドが得られる

・発音した瞬間の様々なノイズを拾わずにクリーンなサウンドが得られる

などと利点があるペダリングです。初心者は、特に前者(濁りを避けること)を意識しましょう。

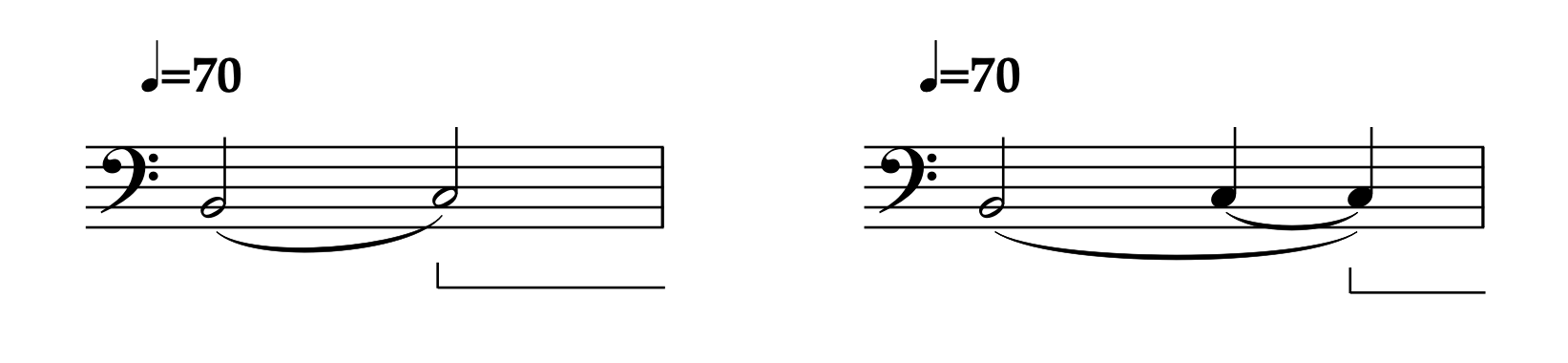

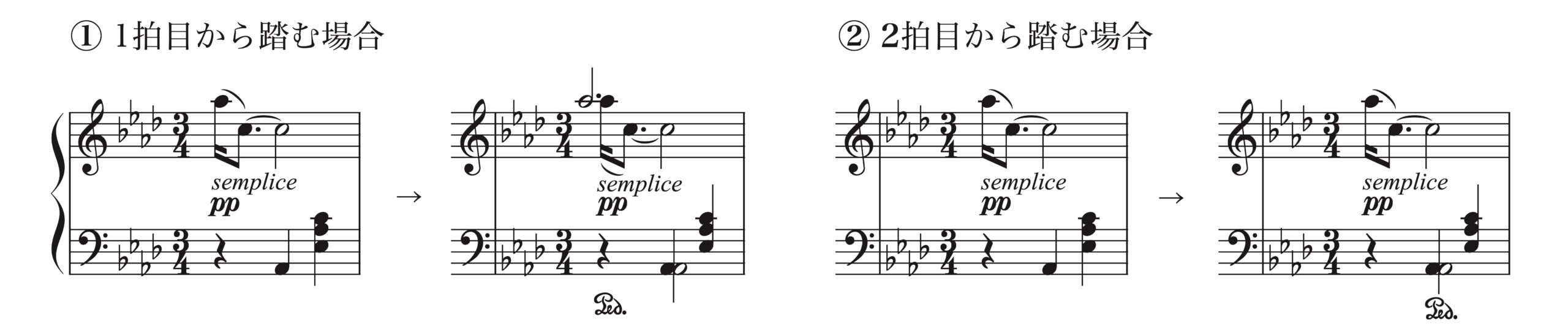

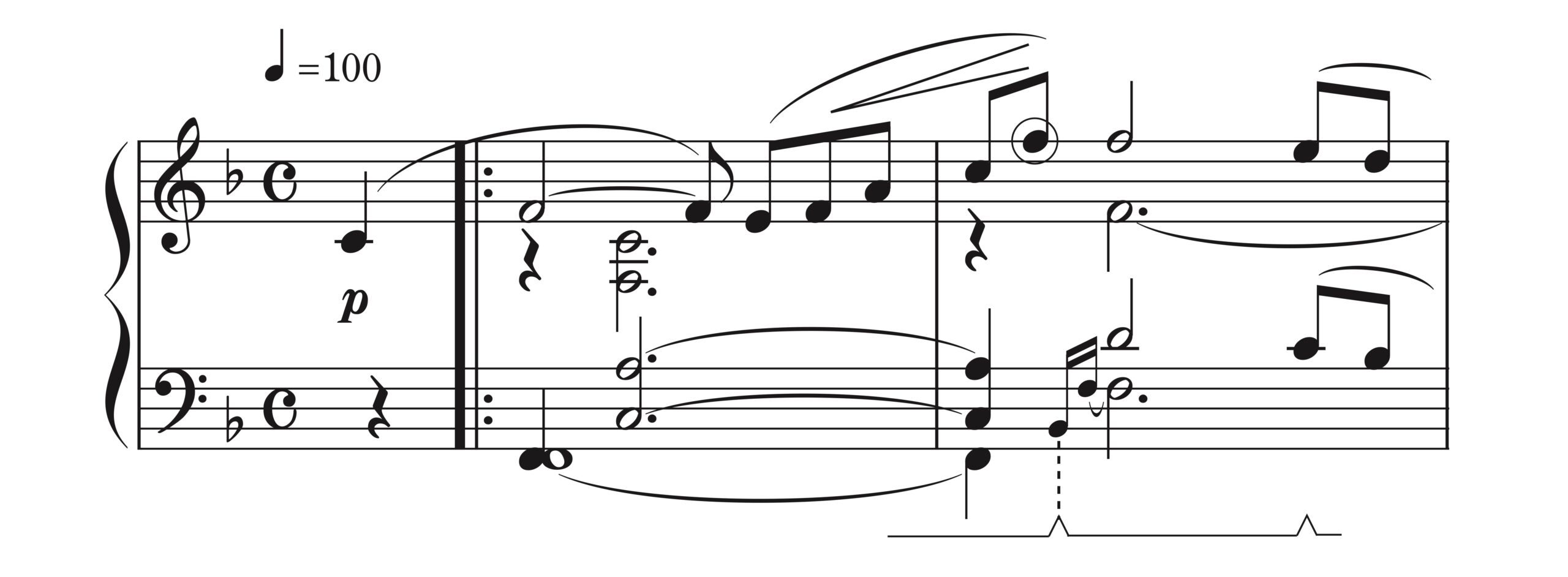

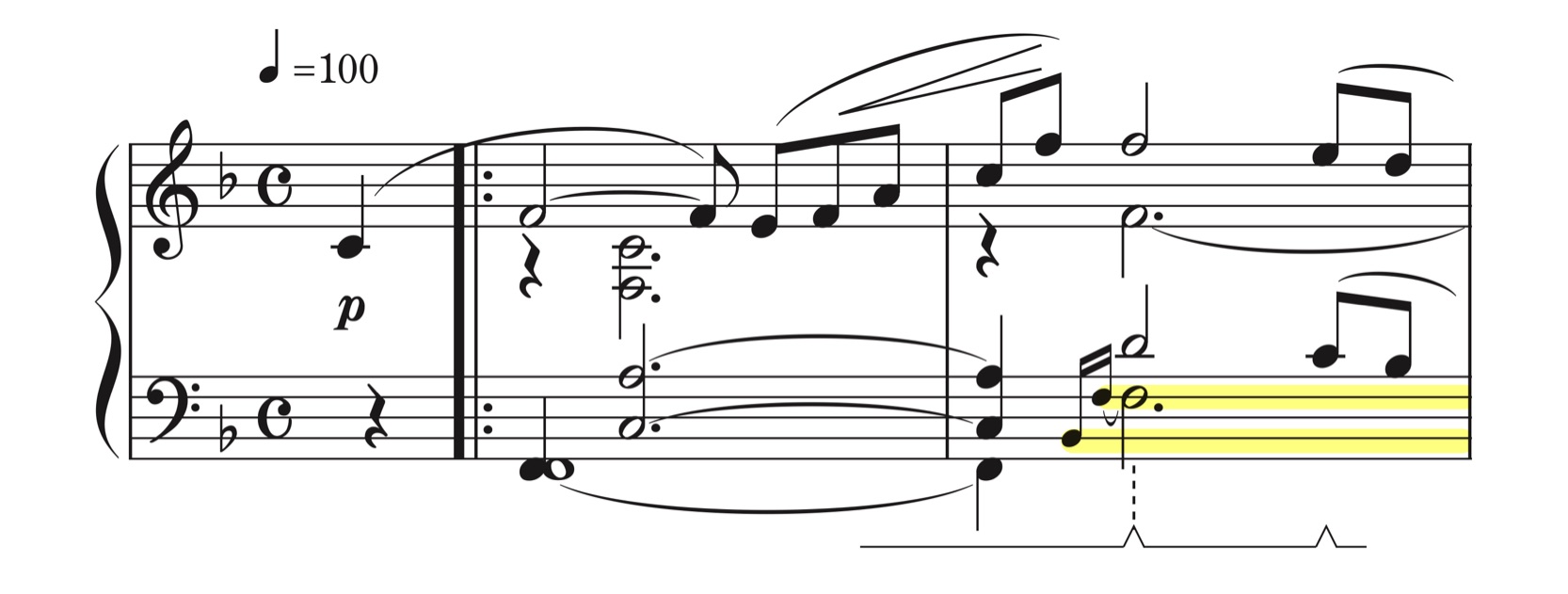

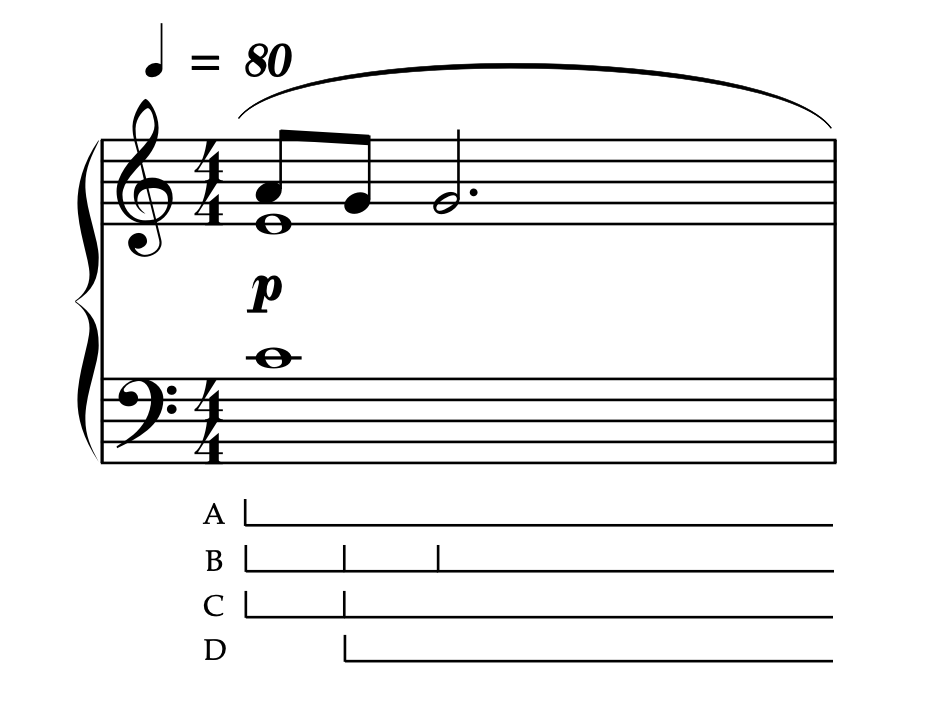

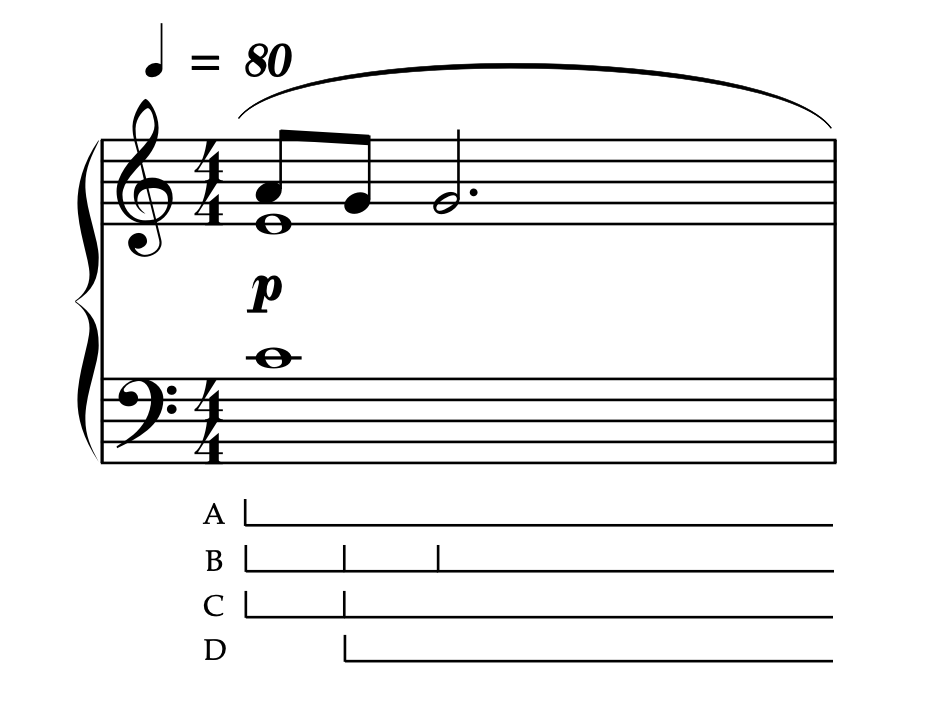

譜例(Sibeliusで作成)

左側の譜例で、カギマークが書かれているジャストその位置でダンパーペダルを踏んで演奏してみましょう。ペダルがH音の響きの尻を拾ってしまい、濁ってしまうはずです。もし仮に濁らなかったとしたら、10回やってみてください。おそらく、少なくても1回は濁ってしまうはずです。ピアノ演奏では、「何度やってもうまく行く方法」を探る必要があります。

そこで、右側の譜例のようにC音を発音してから遅れて踏み込むようにするわけです。このようにすれば、確実にC音の響きのみを拾うことができます。

踏み込むタイミングが分かりやすいように2分音符を「4分音符 タイ 4分音符」で示しました。しかし、実際の楽曲では、どれくらい遅れて踏み込むのが最適かは、他の声部の在り方や楽曲のテンポにも影響されます。

後踏みペダルは、大人の学習者が習得に苦戦しているのを何度も目にしてきました。発音の打鍵と同時に踏み込むのであれば容易にできても、ペダルを踏み下げるタイミングをずらそうと思うと頭が混乱してしまうのでしょう。

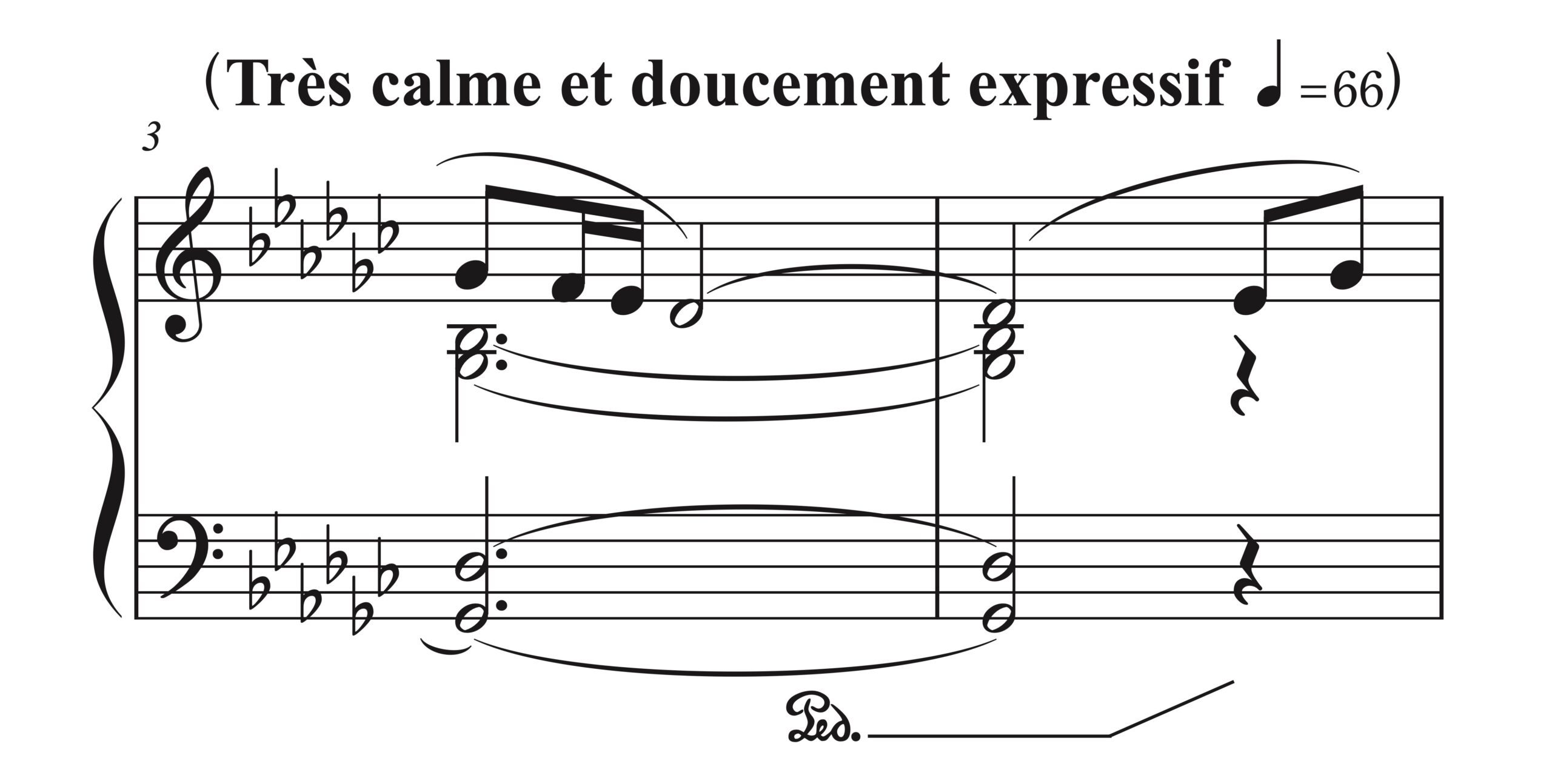

そこで、後踏みペダルの練習のファーストステップとしておすすめするのが、シンプルな作品を使いながら、発音後、どれくらい後に踏むのかを決めておいて練習する方法。以下のような、テンポがゆるやかで、かつ、2分音符主体で進行する教材を使って練習してみましょう。

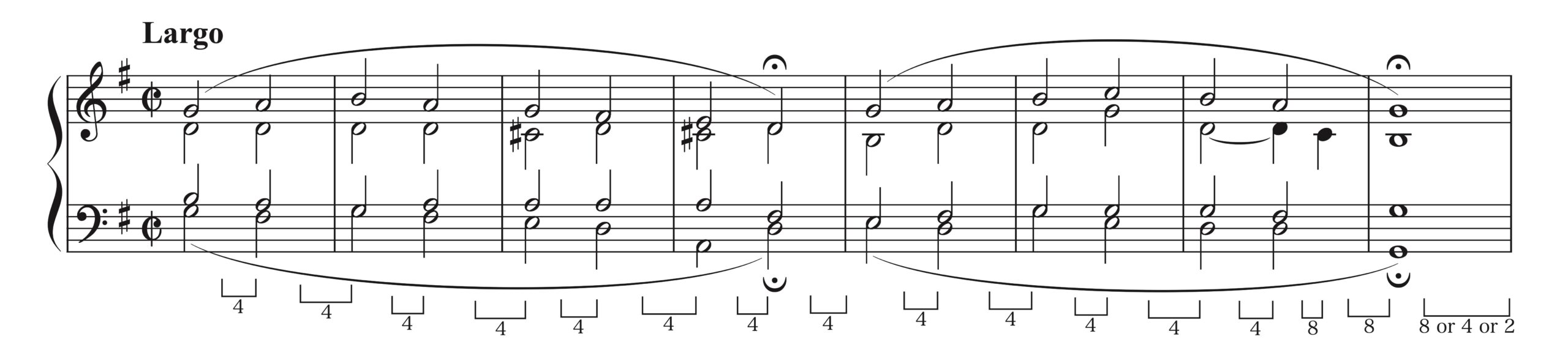

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より コラール Op.68-4」

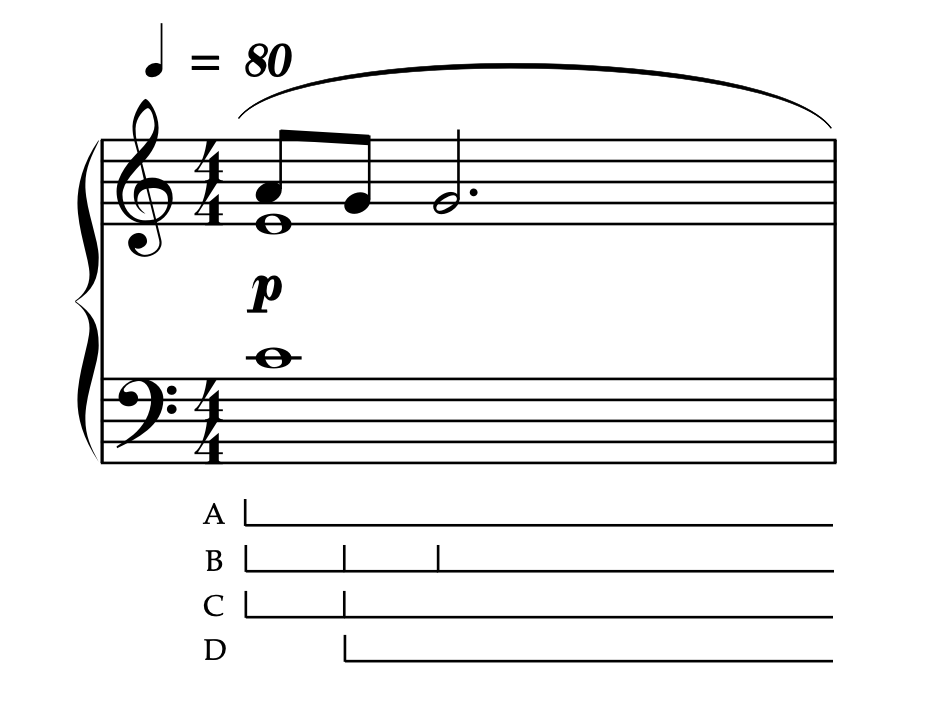

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

原曲にはこのようなペダリングは書かれていませんが、演奏例として補足しました。

簡略化した記譜にしましたが:

・カギマークは「ペダルを使う位置」

・カギマークの下の数字は「直前の音を発音してから◯分音符ぶん遅れて踏みこむ」

という意味です。

2分音符を発音した後は丁度半分の4分音符ぶん遅れて踏み、4分音符を発音した後も丁度半分の8分音符ぶん遅れて踏むようにしています。この後踏みの方法であれば、踏むタイミングが明確で頭が混乱しにくいので、練習のファーストステップに適切でしょう。

ただのペダル練習用教材ではなく、レパートリーにもできるシューマンの作品なので、時間を使うことを惜しまずにやってみて欲しいと思います。

‣ 3. 音の発音瞬間のノイズをシャットアウトするテクニック

後踏みペダルでは、ダンパーペダルを発音と同時ではなく発音をした後に踏み込むことによって:

・前の音符の尻や残響を拾わずにクリーンなサウンドが得られる

・発音した瞬間の様々なノイズを拾わずにクリーンなサウンドが得られる

などの利点があると、前項目で書きました。

この、「発音した瞬間の様々なノイズを拾わずに」という部分について解説します。

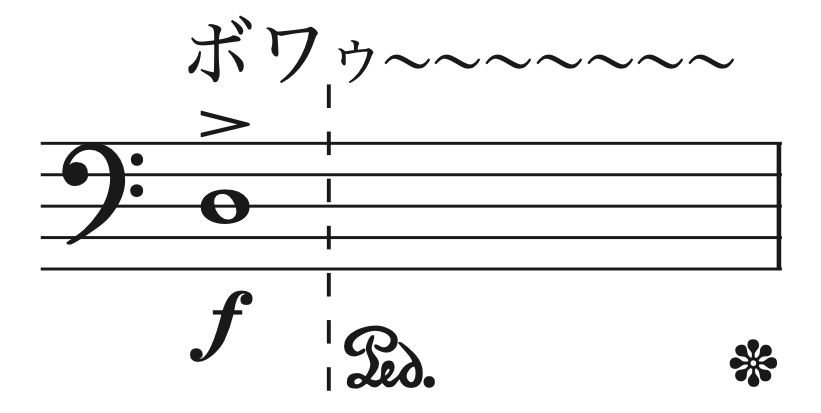

図(Finaleで作成)

特にフォルテ以上のダイナミクスのときに顕著なのですが、打鍵の直後には一瞬だけ「破裂音」と言いますか、「ボワ」という音響がします。弦にハンマーが当たった瞬間に立つ音響のことです(電子ピアノでは、再現されていない機種もあります)。

そして音響をよく聴くと、図のように「ボワ」の後に「ゥ〜〜〜」という通常の伸びている柔らかい音が続きます。

後踏みペダルの目的の一つは、このボワという破裂音を拾わないようにするため。「ボワ」を拾わず、「ゥ〜〜〜」という音だけを拾ってあげることで、クリーンな音響になります。

‣ 4. レガートペダル入門

「レガートペダル」という言葉の定義は専門家によって様々であり、 そのうちの一つの定義に基づいた記事となっています。

「指でどうしてもレガートにできないところをペダルでつなげる」という考え方があり、それが「レガートペダル」です。

例えば、「3度和音の連続パッセージ」などでは、運指の都合上、指でレガートにすることは困難です。そこで、ペダルで補佐してあげます。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8小節目)

これ譜例では、3拍目に「3度音程の連続によるレガート」が出てきます。

レガートペダルにおける注意点は、ペダルを1/2か1/4だけ踏み込む(ハーフペダリング)ということです。「基本は1/2か1/4、必要に応じて全部踏み込む」と思っておいてください。半分だけ踏み込むことで、パッセージを大きく濁らせることなくペダルの効果は付加できます。

もちろん、指でつながっていなければ完全なレガートの音には聴こえませんが、さりげなく出てくる、指でレガートにできないパッセージなどで控えめに使う分には有効なテクニックです。

指でレガートにできるパッセージであっても、うっすらペダルを踏むことによるサウンドが欲しい場合は使用しても構いません。

‣ 5. ペダルの効き方をスタッカートで確かめておく

ダンパーペダルのペダリング について、3/4、1/2、1/4などのあらゆるものの総称としてハーフペダルと呼ぶ分類があります。

3/4などといったこれらの数値は、「ダンパーの位置」や「ペダルの踏み込む量」を示すのではなく、「残響の量」を示すものと考えるとより正確な把握が可能です。というのも、楽器によって、また、その調整状態によって、ペダルを踏み込む深さでの効き方に差があるからです。

ここまでを踏まえたうえで、ペダルの効き方をスタッカートで確かめておく作業を取り入れてください(電子ピアノの場合は、細かなニュアンスまでは再現されていない機種もあります)。

まず、ペダルを踏まずにスタッカートで繰り返し同音連打する状態からスタートし、繰り返しながら、ゆっくり段々とペダルを踏み込んでいきます。打鍵は1秒に1回発音するくらいのペースでいいでしょう。

ペダルの踏み始め5ミリ程度は「遊び」と言われてペダルは効きません。

その後、少しづつペダルの効果が出てくるわけですが、効果が出始めた直後は、出音としてはスタッカートに聴こえたまま若干の余韻がついてくる程度。もっと踏み込んでいくと余韻の量が増えていき、音がつながり始め、底から5ミリ程度のところで、完全に効いている状態となります。その最後の数ミリは、ペダルの効く量には影響がないとされています。

この実験を自身のピアノでやってみることで、今のそのピアノの状態で「どれくらいペダルを踏んだら、どれくらい効くのか」を確認してください。楽器の個体差や調整状態の差はあれども、この経験を通してハーフペダリングを取り入れるときの足先と耳の感覚を鋭くすることできます。

また、ペダリングの深さによってどれだけ多彩な表現を得ることができるかについて、引き出しを増やすことができます。

► B. 音色とタイミング

‣ 6. ペダルを用いる様々な理由:トーンコントロール

一般的にソフトペダルは「音色を変える目的」で用いられますが、ダンパーペダルでも似た考え方があります。

たった一音だけであっても、ダンパーペダルを踏んでいるときとそうでないときとで音色が変わります。これも「トーンコントロール(音色操作)」。つまり、音響の断裂の心配がなくペダルを使わずに弾けるところであっても「あえて」使うかどうかは、こういう音色の使い分けのセンスが問われているということになるのです。

ペダルを踏んでいる状態はよりピアノが響く状態なので、曲想的に「ドライな雰囲気」が欲しければノンペダルで進行するほうが得策です。一方、それぞれの音に響きが欲しい場合はペダルを入れるといいでしょう。

「音を伸ばす」という用法以外でペダルを用いる一例です。

‣ 7. ペダルの有無どちらでも成立する箇所でどうするかを決める力の養い方

ダンパーペダルを積極的に使うべきところは、曲数をこなせば容易に判別できるようになりますが、「踏んでも踏まなくても成立するところで使用するかどうか」については、大部分のところ奏者に任されています。

このときに判断の指標になるのは、ダンパーペダルを使用したときのサウンドとそうでないときのサウンドを聴き分けられるようになっていること。それを元に、その場その場で使用したときのサウンドが欲しいかどうかを、自分の感覚と相談していくことになります。

たくさんの音が演奏されるときというのは、ダンパーペダルを使用することで和音化されるので、そのサウンドはすぐに判断がつくでしょう。一方、「”たった一つ音” に対して使用しているかどうか」も聴き分けられるようになるべきです。

一つの音を全音符で打鍵して:

・ノンペダル

・打鍵前からダンパーペダルを踏み込んでおく

・打鍵してからダンパーペダルを踏みこむ

・ノンペダルで打鍵し、音の切れ際にのみペダルで余韻をつける

などと、同じ音に対して様々なペダリングの方法を試してみて、そのサウンドの違いを聴き取ってみてください。音域によって効果に差があるので、低音域・中音域・高音域から一つずつの音を選んで同様の実験をしてみましょう。◯◯ Hzの音だからどうこうとかを考えずに、主観的な自分の感じ方で捉えていくだけでOKです。

電子ピアノでは弦の響きのニュアンスについて再現されていない機種もありますが、特に生のピアノを持っている方は、面倒くさがらずにやってください。

このような実験を通して、自身の所持するピアノでのペダルを踏むことによる音響の変化を把握しておきましょう。そうすることで、踏んでも踏まなくても成立するところで使用するかどうかを自分で判断する力がつきます。

「学習者のためのピアノ演奏の解釈」 著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

という書籍に、以下のような文章があります。

耳の敏感な人は、心理的に必要な瞬間で、ペダルが使われないのは、ペダルの使いすぎと同じ位の害があることに気がつくはずである。

(抜粋終わり)

ここで述べられているのは、「出来ているか出来ていないか」といった段階を越えて、「一応成立はしているものを、もっと良くするためにはどうしたらいいか」という観点の内容。

学習を重ねて耳が開けば開くほど、ペダルの使い方に敏感になってきます。例えば:

・それまでは濁っていても気にならなかった部分が気になりだす

・踏んでいなかったところに対して、サウンドがドライ過ぎると気になりだす

コンペダルでもノンペダルでも一応成立してしまう場面で、どちらにするかどうかを判断する自分なりの基準を持つことが重要です。

・学習者のためのピアノ演奏の解釈 著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

‣ 8. 弾き始めであらかじめペダルを踏んでおくかどうかの判断方法

【あらかじめペダルを踏んでおいたほうがいいケース】

ダンパーペダルを使用している間はすべてのダンパーが上がりっぱなしになるので、これから弾く予定の鍵盤に対応する弦も含め、すべての弦が共鳴する状態になります。

この共鳴効果で音質がふくよかになり、音量も増大するため、しっかりと鳴らしたい強奏で弾き始める場合はあらかじめペダルを踏んでおいたほうがいいケースが多くあります。

例えば、以下のような例。

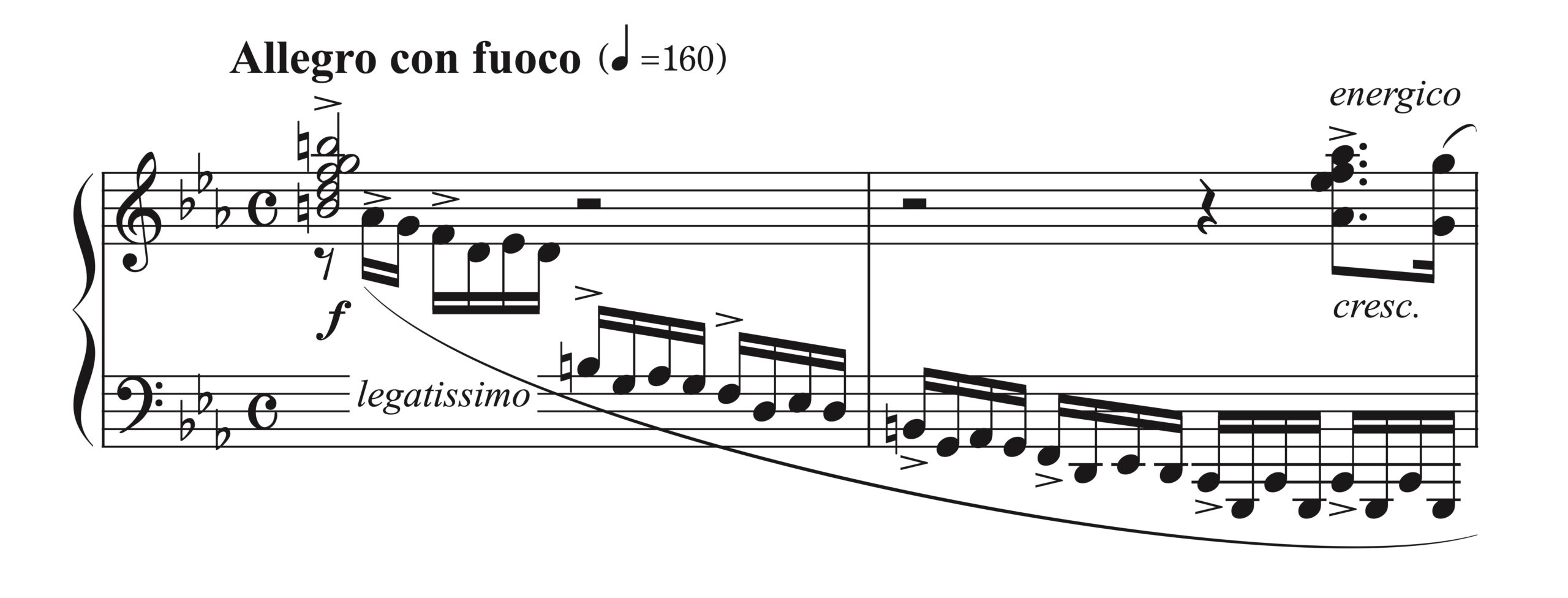

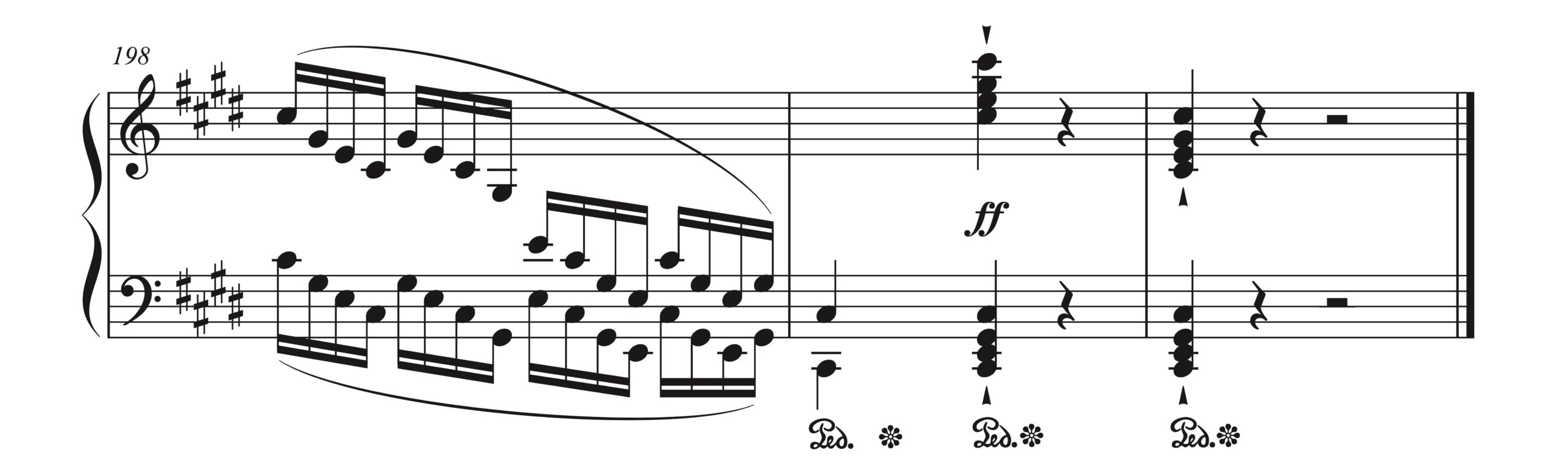

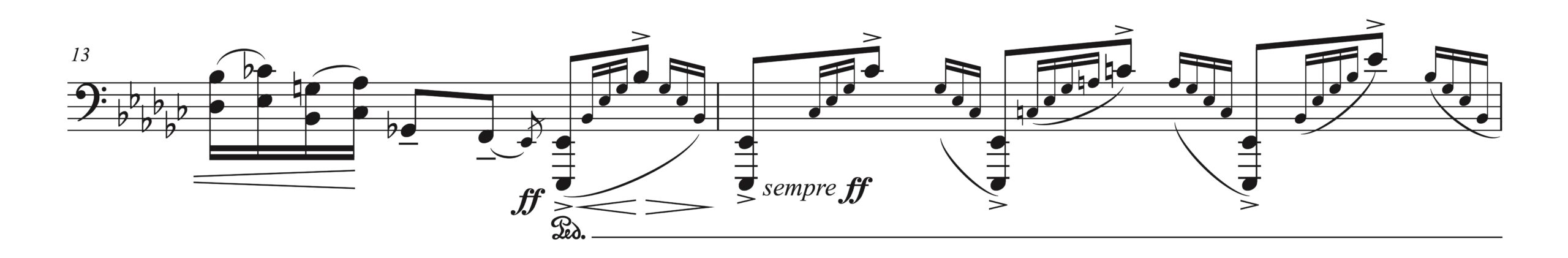

ショパン「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

あらかじめペダルを踏んでおいた状態で曲頭の和音を弾き始めることで、しっかりと鳴るインパクトのある好スタートを切ることができます。

【あらかじめペダルを踏んでおかないほうがいいケース】

ダンパーペダルを踏むことによる効果は、音色にも影響を与えて雰囲気をつくるので、その雰囲気が求めている音楽に合わなければ、踏んでおかないほうがいいと言えるでしょう。

『ピアノを歌わせる ペダリングの技法 「いつ踏むか」ではなく「どう踏むか」』著 : ヘルムート・ブラウス 訳 : 市田儀一郎、朝山奈津子 / 全音楽譜出版社

という書籍に、以下のような記述があります。

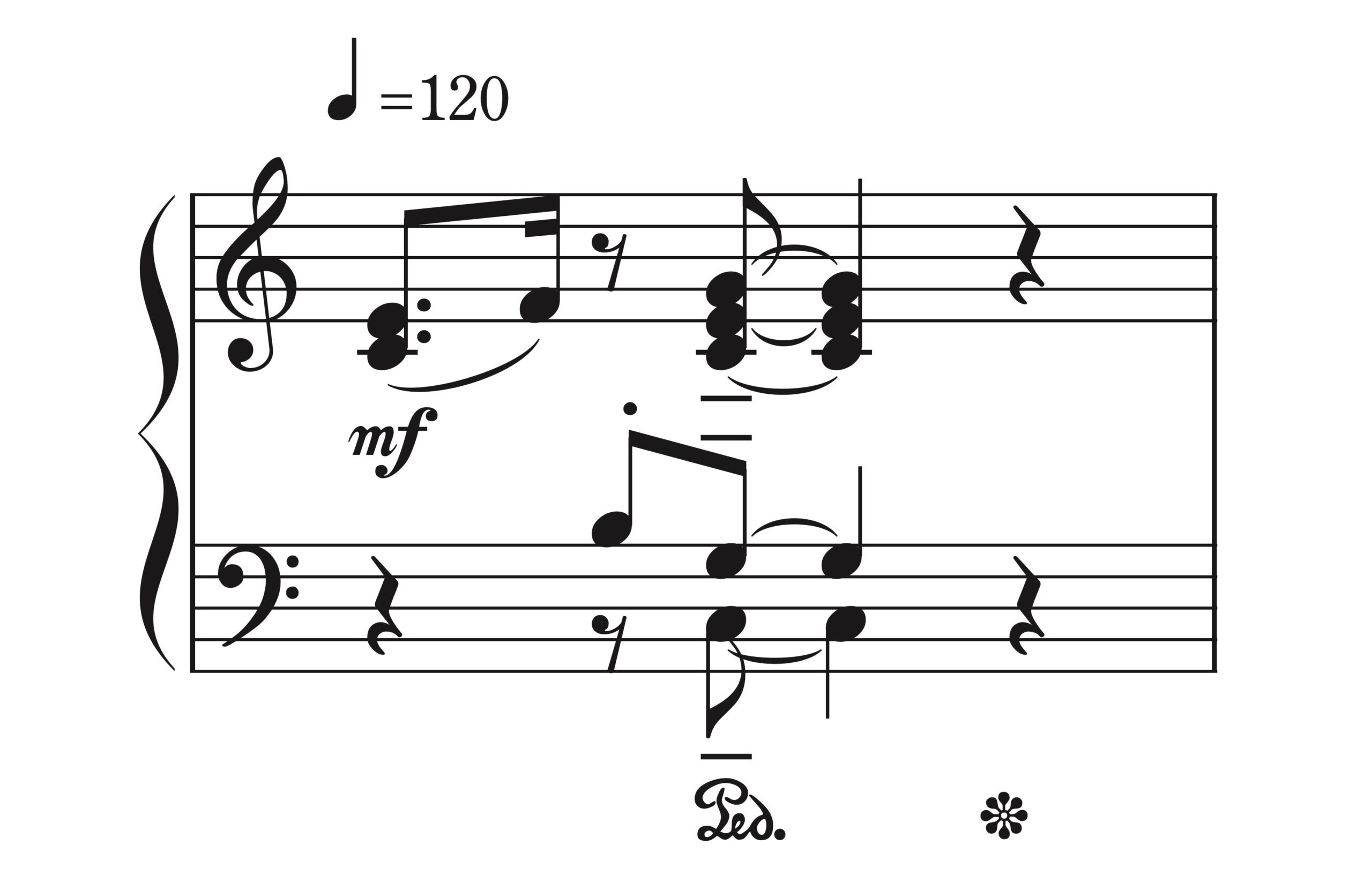

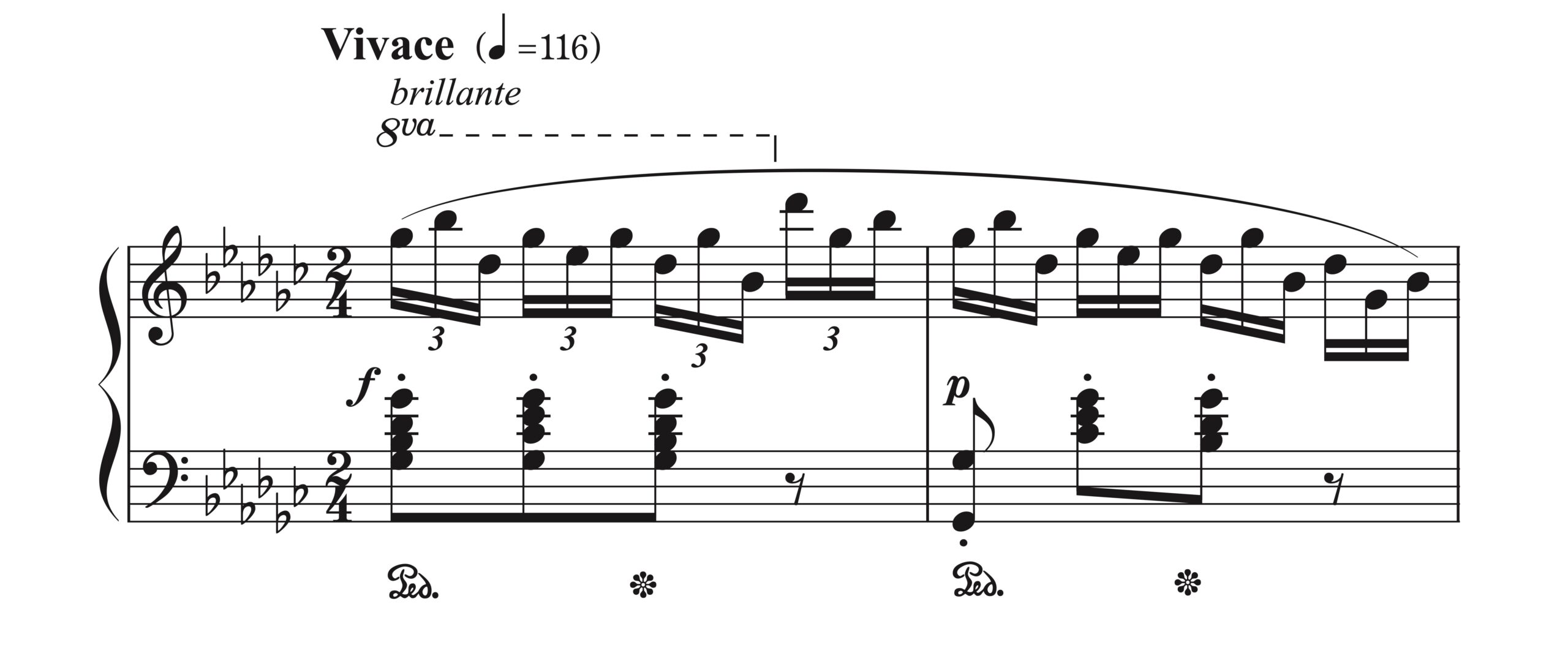

ベートーヴェン「ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 Op.58 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

ピアノ・ドルチェに対し「フルペダル」を使って響きの水門を大きく開け放つ──最初の和音の前にすでにペダルを踏んでおく──と、この序奏部分の親密な雰囲気にはまったく合わない。

逆である。すなわち、ペダルのある音とない音の絶妙のバランスの中で、凝縮された響きの質が獲得されねばならない。

(抜粋終わり)

ここで取り上げられている例は、すべてのダンパーが上がってすべての弦が共鳴してしまうことによる音色への影響やその雰囲気が、ヘルムート・ブラウスの表現したい内容に合わないと判断されたケース。

実際に音に出してみると感じると思いますが、これには納得できますね。

似たような例をもう一つ挙げておきます。

シューベルト「ピアノソナタ 第18番 ト長調 D 894 Op.78 第1楽章 幻想」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

ここでもやはり、曲頭を弾き始める前から踏んでおくのではなく、打鍵した後からサステインされている音を拾ってあげるように遅れて踏み込むほうが雰囲気に合う場面です。

音を出して確認してみてください。

本記事で取り上げたのは、「曲頭を弾き始めるときにあらかじめペダルを踏んでおくかどうかの判断方法」における一側面でしかありません。

実際には数え切れないほどの可能性があるので「そこで表現したい内容」を自分の中で明確にもったうえでペダリングについて考えていくようにしてください。

・ピアノを歌わせる ペダリングの技法 「いつ踏むか」ではなく「どう踏むか」著 : ヘルムート・ブラウス 訳 : 市田儀一郎、朝山奈津子 / 全音楽譜出版社

‣ 9. ペダルの使用位置の工夫次第でメロディが明確に

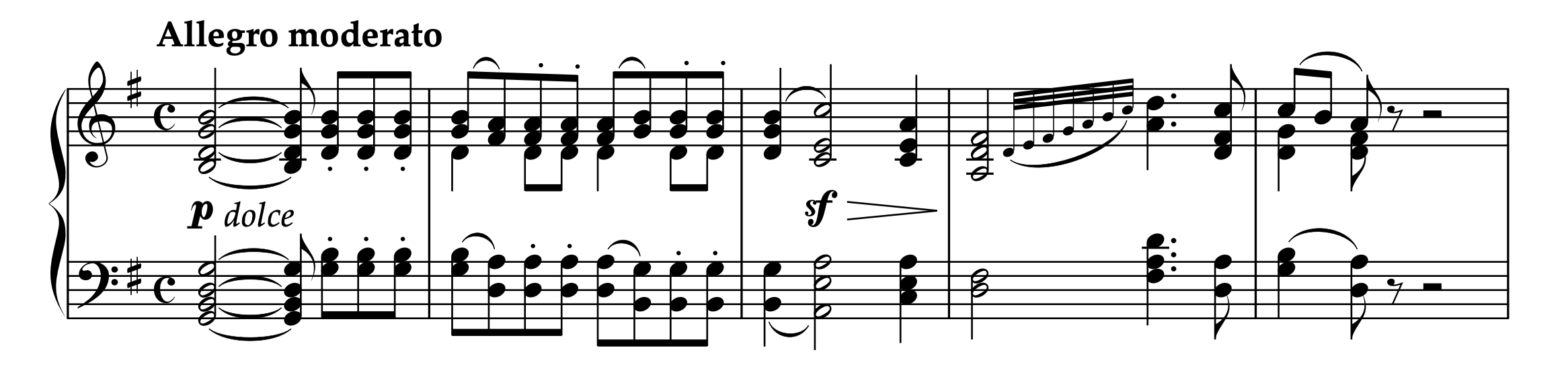

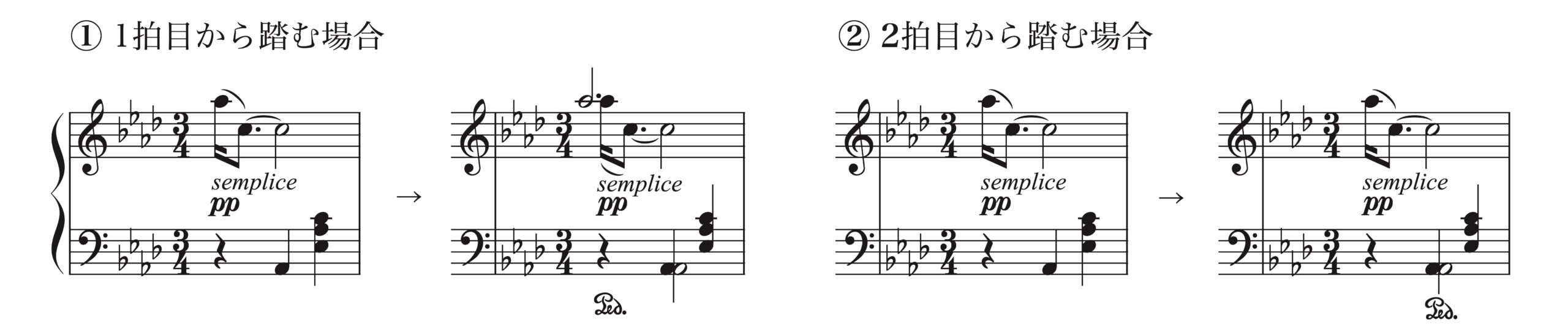

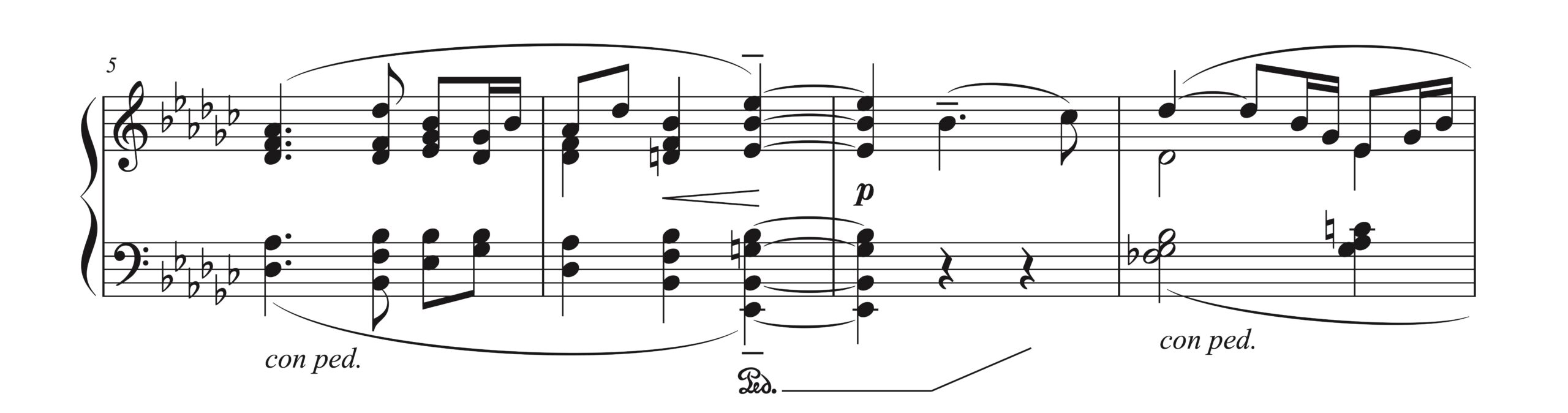

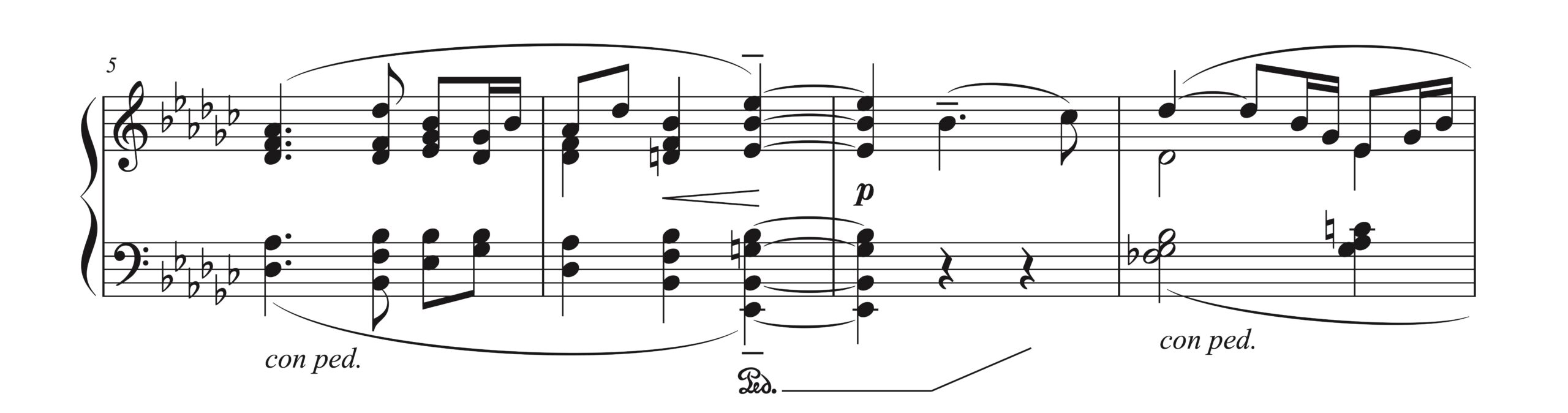

シューマン「謝肉祭 より ワルツ・アルマンド(ドイツ風ワルツ)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

まず、譜例①の2つを見てください。

①の左側が原曲で、①の右側が「1拍目」からダンパーペダルを踏むとどのような音響になるのかを声部分けした例です。16分音符によるメロディAs音の響きがペダルで残される様子を、付点2分音符で補足しました。

次に、譜例②の二つを見てください。

②の左側が原曲で、②の右側が「2拍目」からダンパーペダルを踏むとどのような音響になるのかを声部分けした例です。16分音符によるメロディAs音の響きはペダルで残されないので、メロディラインに関しては①のような音響変化が起きません。

(再掲)

①と②の違いを聴き比べてみると、②では、よりメロディラインが聴き取りやすいことが分かります。①ではメロディラインが「和音化」されてしまうので、やや聴き取りづらくなります。この楽曲を知らない聴衆には、「As音だけがメロディで、C音は伴奏」と思われてしまうかもしれません。

どちらのペダリングでも間違いではないのですが:

・メロディラインの明確さ

・この楽曲を初めて聴いた聴衆にも正しいメロディラインを伝えること

などを重視するのであれば、②のほうがベターだと考えます。それにここでは「semplice(単純に)」と書かれているので、その意味でも表現的に②のほうがベターでしょう。

これらの比較から分かることがあります。

「ペダルを踏み始める位置の工夫次第で、メロディを明確に聴かせられる可能性がある」ということです。

本項目で挙げた譜例のように、ダンパーペダルを使っても使わなくても成立するところでは「それらの違いがメロディラインにどう影響を与えるのか」といったことも調べてみるようにしましょう。

‣ 10. ペダルが変容させるメロディ

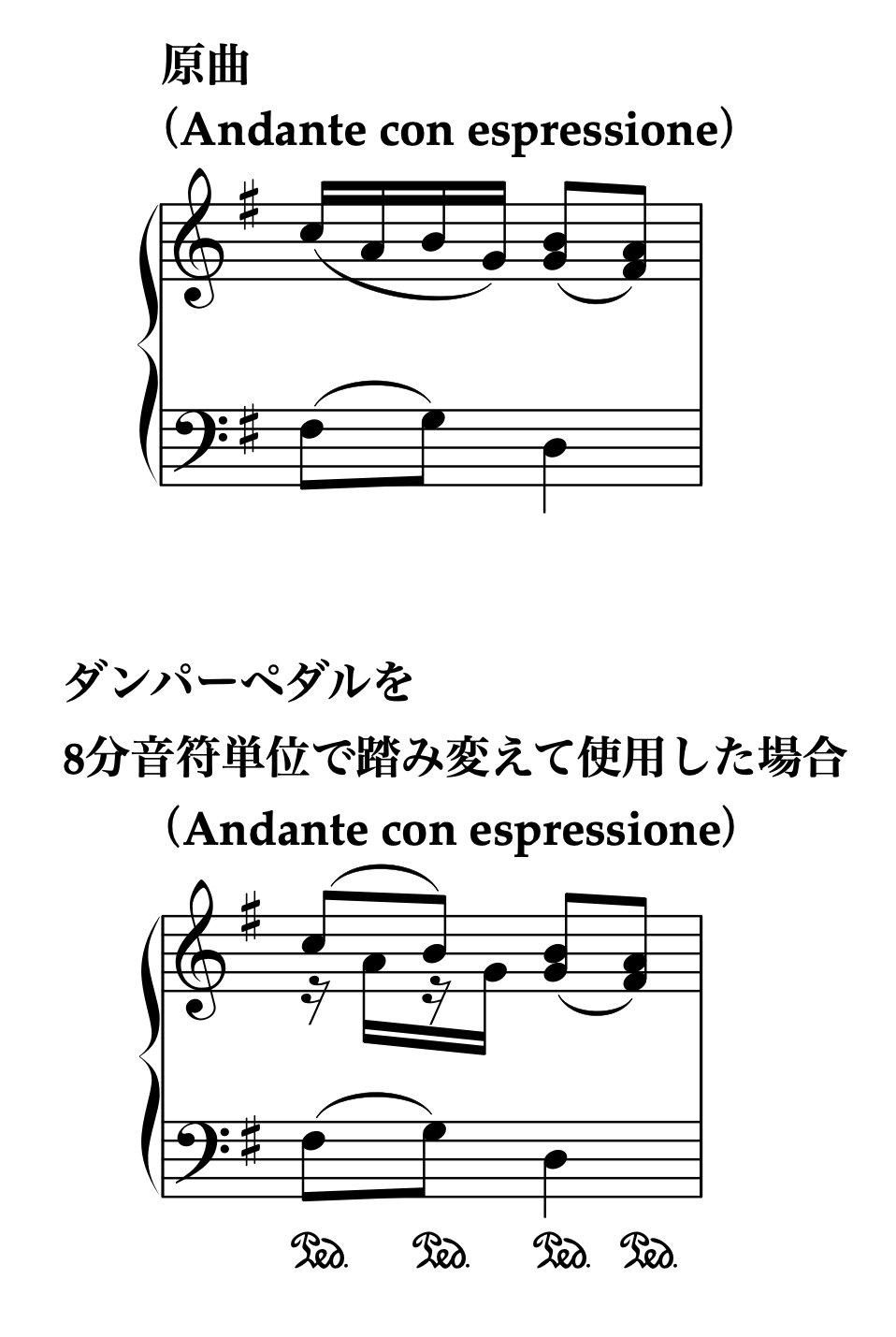

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、4小節目)

モーツァルトによる原曲は上側の譜例のように書かれていますが、ダンパーペダルを使用して演奏すると、出てくる音響は下側の譜例のようになります。

下側の譜例では、ペダル効果でメロディの16分音符が伸びているため、トップラインが「Do Si Si La」という「8分音符単位でのメロディ」に変わっています。

ダンパーペダルを使う箇所によってメロディライン自体が変わるため、メロディをどのように聴かせるかということと、ペダルの使用箇所は切っても切れない関係にあることを踏まえておきましょう。

‣ 11. ペダルを踏み込むタイミングでつくる音色

音が細かく動いている場合、ダンパーペダルの踏み方にはある程度の可能性しかありませんが、長く伸ばされる音の場合は、どのタイミングでペダルを踏み込むのかについての選択肢が急増することになります。

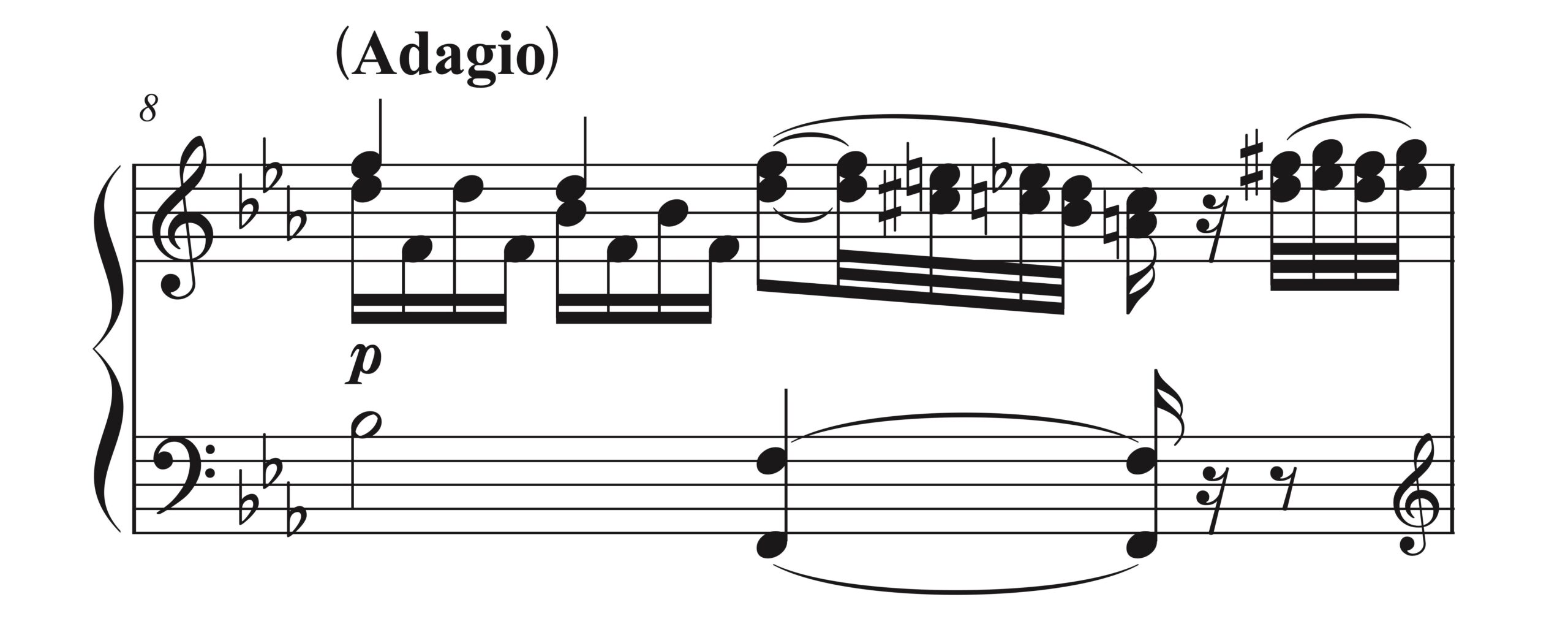

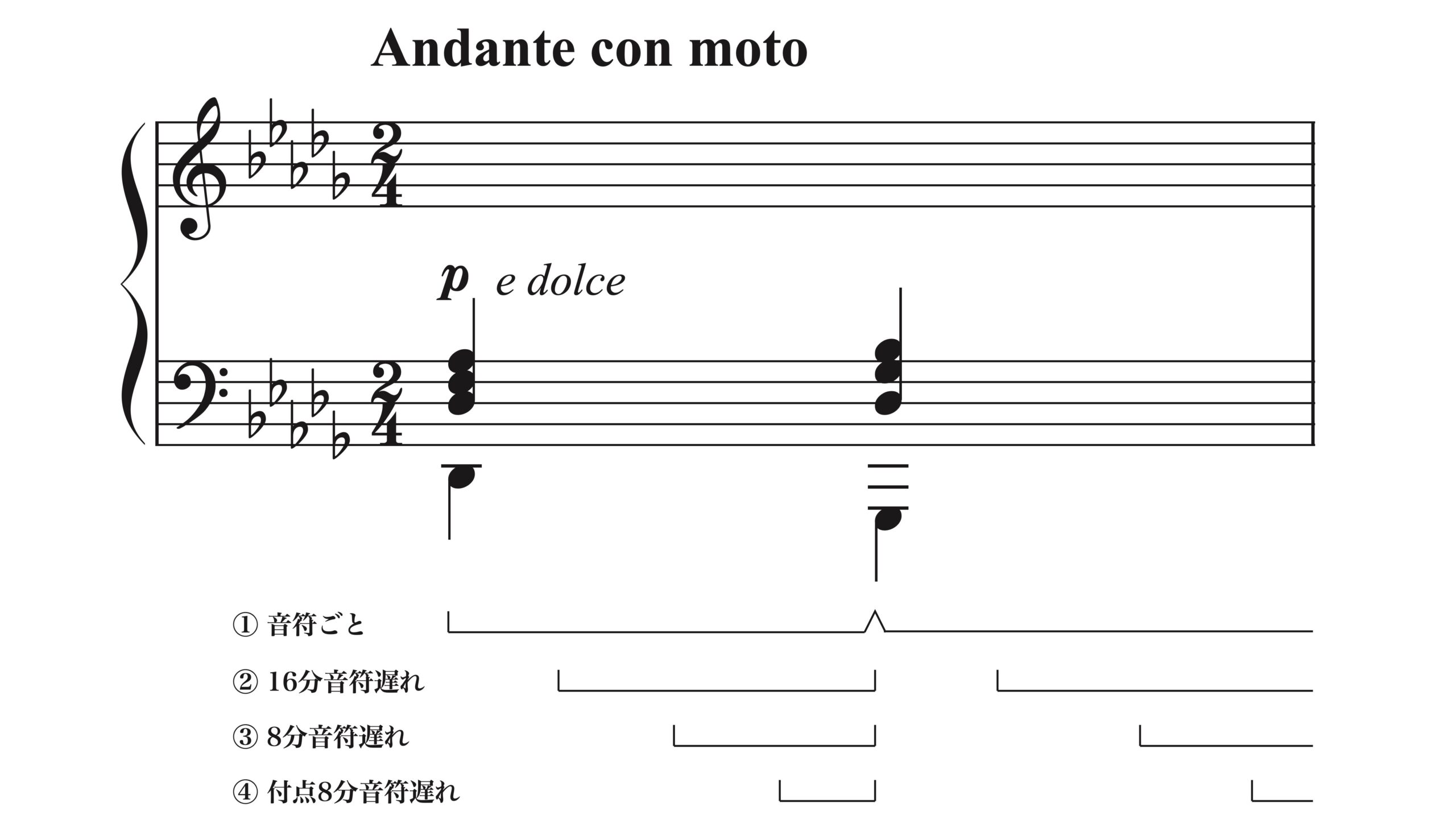

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

いくつかのペダリングを示しましたが、どのやり方でも間違いではないでしょう。一方、どれも成立するけれども、どれも出てくる音色が異なります。

鍵盤を押し下げている音に対応するダンパーは、(押し下げている間は)上がっているわけですが、ダンパーペダルを踏み込んだ瞬間に一気にそれ以外のすべてのダンパーも上がるため、すべての弦が響く状態になります。この状態は一種の「トンネル状態」であり、ピアノの中へ向かって声を出すだけでかなり響きます。

だからこそ、打鍵した後それが響いているうちにダンパーペダルを踏み込むことによって、他の弦までもが共鳴し、音色が変化するわけです。その変化のタイミングをいつにするのか、という選択肢が譜例で示されていると考えてみましょう。

演奏する箇所で、自分がイメージしている欲しい音色を表現できるのはどのタイミングで踏み込んだときなのか。それを、試しながら注意深く決定してください。

普段から、ダンパーペダルを使っていないときのドライなサウンドと、使ったときの豊かなサウンドとの差を、しっかりと聴き取る習慣をつけるようにしましょう。

► C. リズムとペダリング

‣ 12. リズムペダルの代表的な取り入れ方

後踏みをせずに、打鍵と同時にダンパーペダルを踏み込んでリズムを強調するペダリングがあり、「リズムペダル」と呼びます。

リズムペダルはどういったときに使われるのでしょうか。

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

2小節目のペダル記号を書き入れた部分を見てください。

スラー終わりの音は大きくならないように収めるわけですが、そのニュアンスのサポートとして使えるのがリズムペダル。

譜例のように発音と同時にペダルを踏むことで、重みを入れたい部分(↓)に響きが追加され、ややダイナミクスが上がります。そして軽く弾きたい音を発音するときに上げるようにします。

このようにすると、手での表現をサポートする効果があり、求めているニュアンスへ近づけることができます。

もう一例を見てみましょう。

ショパン「ワルツ 第3番 イ短調 Op.34-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-20小節)

ワルツの伴奏部分では様々なペダリングが考えられますが、譜例のように「1拍目で踏んだものを2拍目で上げる」というのは代表的なもの。バスが弾かれる1拍目にペダルによる響きが追加されるので、3拍子の拍感覚をはっきりと表現することができます。

「それだったら、ペダルに頼らずとも強く弾けばいいじゃないか」ということになりそうですが、必ずしもそうではなく、手での表現のサポートとしてペダルによる響きの付加が活きるわけです。

このやり方を、ライマー・リーフリングなどは「拍子ペダル」という言い方もしています。

さらにもう一例を見てみましょう。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第14番 月光 嬰ハ短調 Op.27-2 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

アクセントを付加するペダリングであり、短く強く打鍵する音に対して同時にチョンと踏むことで、印象的でかつ、余韻の残る響きにすることができます。

このやり方を、ライマー・リーフリングなどは「スタッカティッシモペダル」という言い方もしています。

上記の3つの例は、どれも直前に休符や音の切れ目があるので、発音と同時に踏んでも問題が起きにくいことに着目しましょう。直前の音響をペダルで拾ってしまう可能性を避けることができているのです。

・ピアノ ペダリング 著:ライマー・リーフリング 訳:佐藤峰雄 / 音楽之友社

‣ 13. 全パート一斉に食ってくるところへキックを入れるペダル

前項目で取り上げたアクセントを入れるペダルと似ているのですが、ポピュラーピアノなどでよく見られる、全パート一斉に食ってくる表現に対するペダリングについても見てみましょう。

譜例(Finaleで作成)

このような裏拍で一斉に食って入ってくる表現をよく見かけるはずです。

食ってくる着地点では、決して抜いてしまわずにやや重みを入れてキックしてあげるのが音楽的な演奏にする原則です。ただ強く弾けばいいというわけではなく、ダンパーペダルを踏むことによる響きの付加を利用してあげましょう。

前後関係さえ許すのであれば、後踏みにするのではなく、発音と同時に踏む「リズムペダル」にしてあげてください。そうすることで、食って入ってくるリズムの輪郭を明確にすることができます。

‣ 14. ダウンビートの代わりになるペダリング

ダンパーペダルの踏み込みというのは、工夫次第ではダウンビートの代わりにもなり得ます。

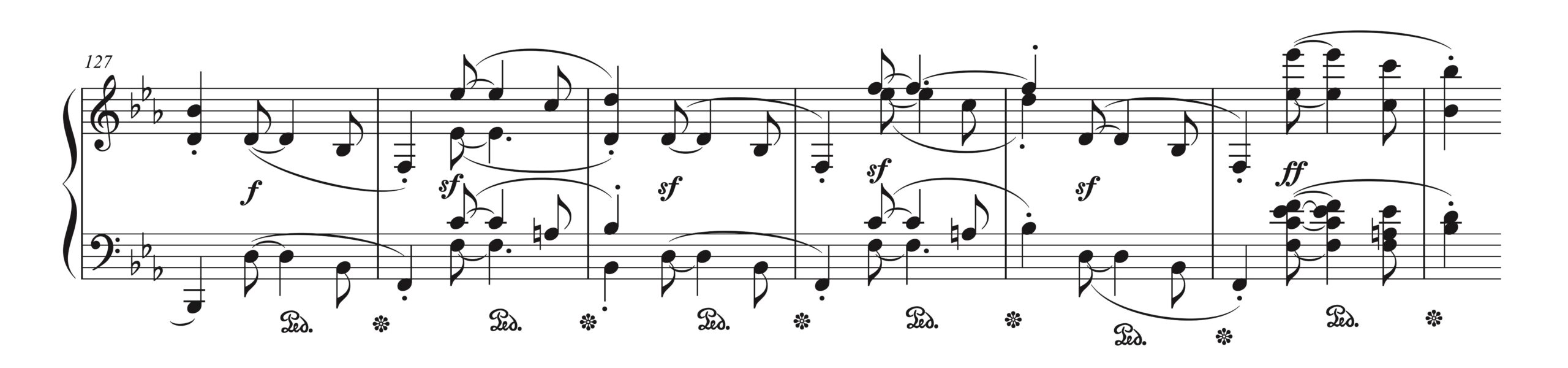

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、127-133小節)

各小節の真ん中の拍は、前の拍からタイで結ばれていて、新しく打つ音がありません。ダウンビートがなく、テンポを正確にとるのが中々難しく感じるはずです。

こういった場合は、くってくる sf のところでペダルを踏まずに譜例へ書き込んだ位置で踏むと、その動作がダウンビートの代わりになるため、非常に演奏しやすくなります。

► D. 音楽表現とペダリング

‣ 15. スラーとダイナミクスをサポートするペダリング

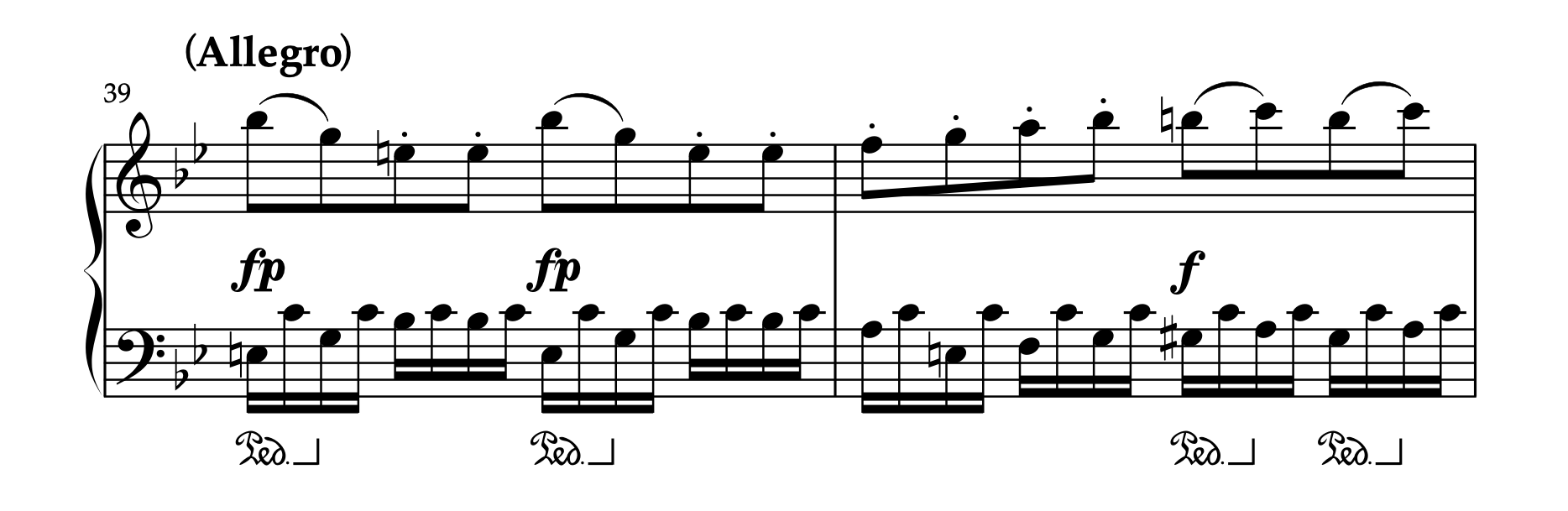

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、39-40小節)

譜例へ補足したペダリングのように、アーティキュレーションとしてのスラーがついているところで、チョンとダンパーペダルを踏むことで、そのニュアンスをサポートすることができます。

このケースの場合、ダイナミクスとして強調したい部分が一致しているので、ビートを出すかのようにダイナミクスをサポートする役割もあります。

使えるかどうかは、その箇所次第ではありますが、このようにペダルの効果を全面へ出さずに補佐役として使うのも、大事なペダリングテクニックの一つです。

‣ 16. 構造を表現するペダリング

ブラームス「2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1」

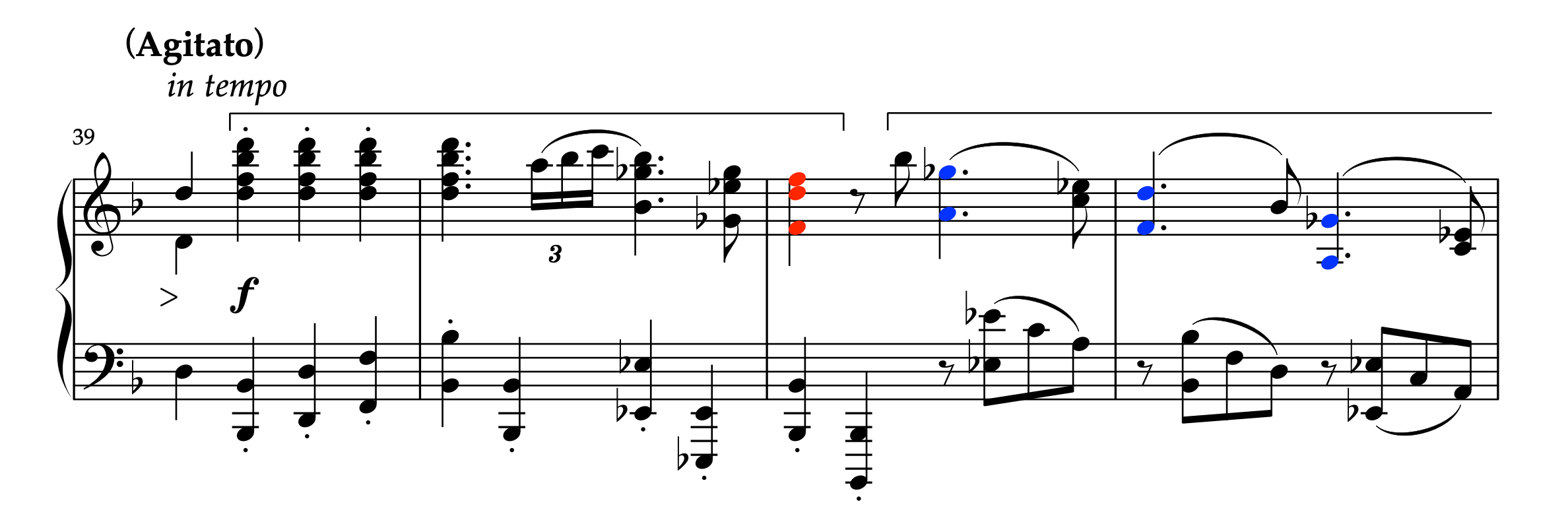

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、39-42小節)

・レッド音符で示した音は4分音符

・41小節2拍目の右手パートには8分休符が書かれている

・しかし、ブルー音符で示したように以降は付点4分音符になっている

これが意味するのは、「39小節2拍目から41小節1拍目まででワンフレーズ」ということです。したがって、41小節2拍目では和声は変わりませんが、ダンパーペダルを踏み変えて8分休符を表現しましょう。

休符がきちんと表現されることで、フレーズの切れ目を明確にし、楽曲の構造を聴き手に伝えることができます。

‣ 17. 少しペダリングを工夫するだけで、少し音楽の質が上がる

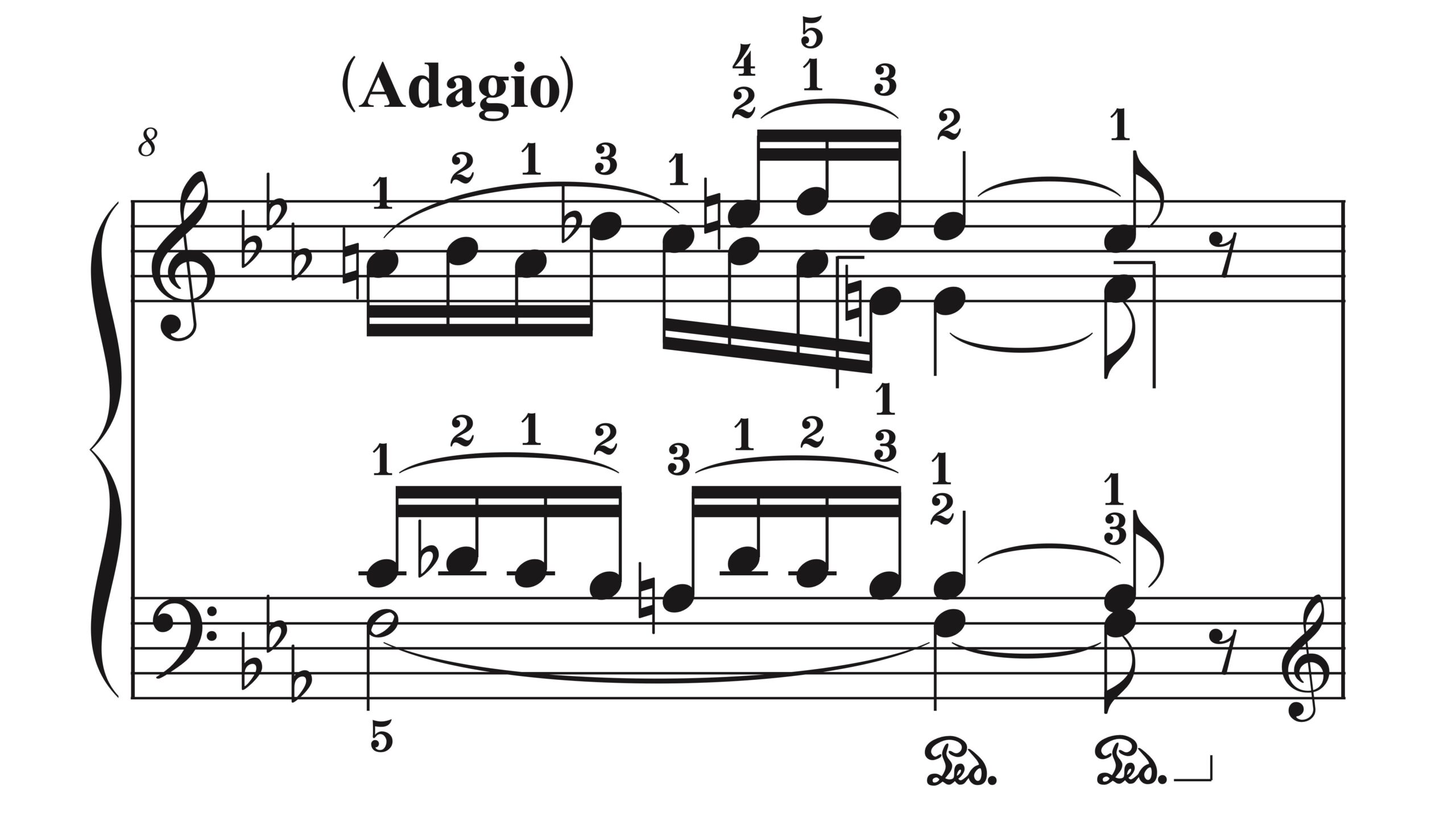

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8小節目)

ここでは、非和声音も交えながら音が動いているため、1-2拍目はノンペダルで弾くといいでしょう。左手の5の指でバスが伸びているので、ノンペダルでも音響は希薄になりません。

3-4拍目に書き込んだペダリングは、まさに、本項目のテーマである「少しの工夫で少し音楽が良くなるペダルの使い方」です:

・3拍目のペダルは、左手の1の指を連続させて演奏する上段のE音とF音をつなげるために必要

・4拍目のペダルは、音響の切れ側をブツっとさせないために使う

消したいところにおいて、ノンペダルで手での処理に頼ると、音響の消え際がバッサリいってしまいます。一方、ペダルをフワっと上げると、消え側がなめらかになります。

さらに細かなことを言えば、2拍目の最終音から3拍目へ移るときに同音連打があるので、ここを完全につなげる解釈をするのであれば、16分音符一つ分、つなぎのペダルを入れるのもいいでしょう。Adagioのテンポなので十分に可能なペダリングです。

‣ 18. 金管楽器の響きをピアノで再現する方法

「ピアノ奏法の基礎」著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

という書籍の中に、以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

シューマン「パピヨン 第12番 ニ長調 Op.2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

シューマンの《パピヨン》の終曲の始めのフレーズは、特に管楽器の音をまねて作曲してあるので、そのような場合も、固い手くびと、立った指でひかなければならない。

(抜粋終わり)

譜例のところでは、明らかに金管楽器のサウンドが聴こえてきますね。

ジョセフ・レヴィーンは手先の使い方の視点で解説しているわけですが、金管楽器の合奏のような雰囲気を出すための方法をペダリングの観点からも考えてみましょう。

(再掲)

「ペダルの現代技法―ピアノ・ペダルの研究」 著 : K.U.シュナーベル 訳 :青木和子 / 音楽之友社

という書籍の中で、上記譜例部分のペダリングについて解説されていますが、和声が変わるところ以外はすべて踏みっぱなしにすることが推奨されています。もちろん、それでも成立はします。

一方、金管楽器の合奏のような雰囲気を出したい場合は、発音するごとに1回1回ペダルを踏み変えて、それも、1回1回、和音と和音との間にわずかな音響のスキマを作っていくと雰囲気が出るでしょう。

筆者は、オーケストラに自作品を演奏してもらった経験もありますが、上記の譜例のような金管楽器用の楽譜を渡すと、ほぼ必ず、ノンレガートで音を完全にはつなげないで演奏されます。ペダルを踏みっぱなしにしたときのような効果にはまずなりません。

「譜例のところでは、本当に金管楽器アンサンブルを模しているのか」というそもそもの問題がありますし、また、ピアノという楽器で演奏するわけなので、必ずしも本記事で解説したような弾き方をする必要はありません。

しかし、もし仮に金管楽器の合奏のような雰囲気を出したい場合は、各音のデュレーション(音の長さ)に注意して「和音と和音とのスキマ」に気を遣ってみると、かなりイメージは近くなるでしょう。

・ピアノ奏法の基礎 著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

・ペダルの現代技法―ピアノ・ペダルの研究 著 : K.U.シュナーベル 訳 :青木和子 / 音楽之友社

‣ 19. ペダリングが変える表現の意味

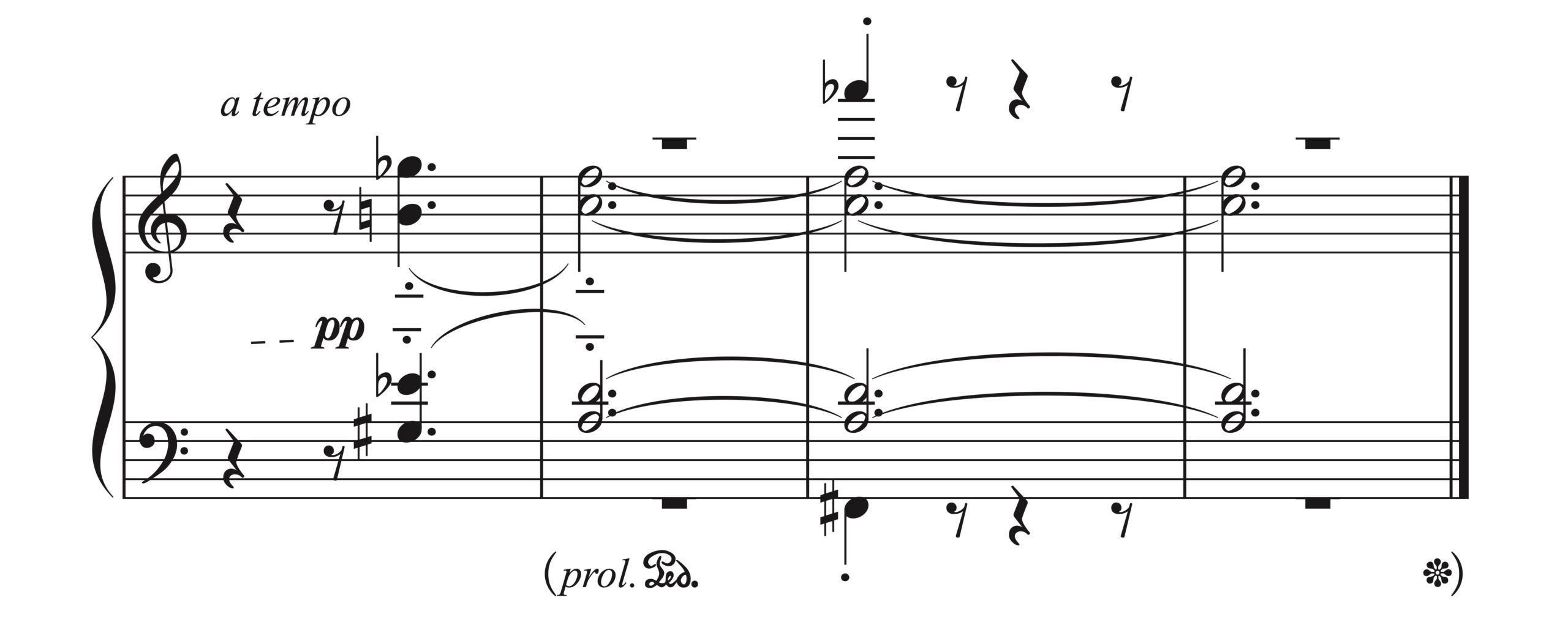

バルトーク「ミクロコスモス 第4巻(97~121)109番 バリ島から」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

まず用語の確認をしておきましょう。「Prol. Ped」は「ソステヌートペダルを使う」という意味です。

ソステヌートペダルを使うことで、付点2分音符の音は手で押さえていなくてもダンパーペダルを使わなくても伸ばしたままにできます。したがって、スタッカートの音はダンパーペダルが影響していない本当の意味でのスタッカートの音で響かせることができます。

オーケストラで考えると、スタッカートの音は弦楽器のピッツィカートか木管楽器の軽いひと吹きといったイメージ。

ここまで理解ができたら次の譜例と比較してみましょう。

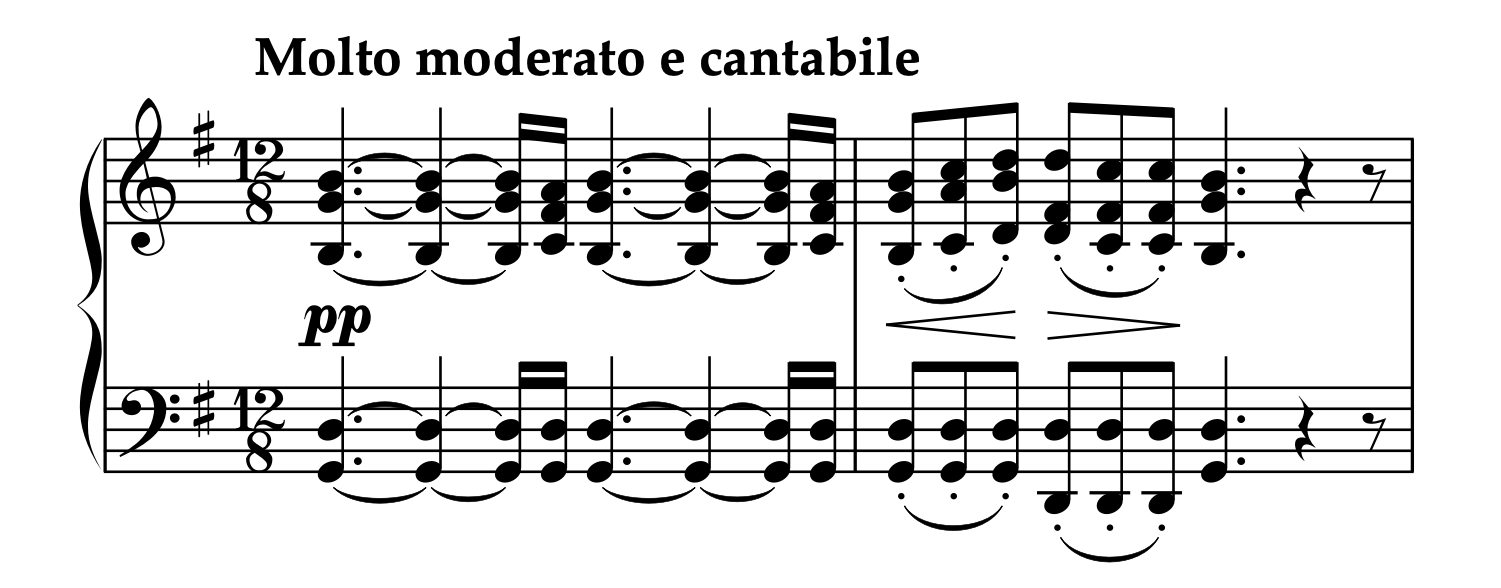

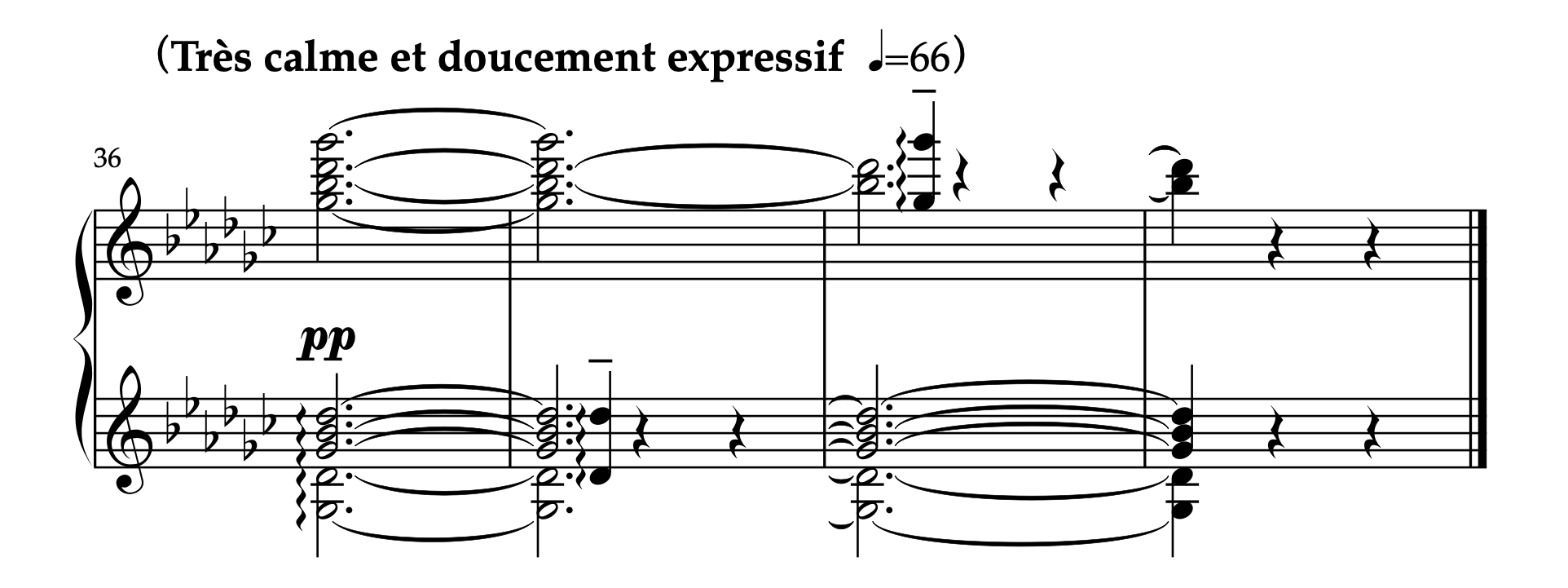

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

先程の例と似ていますね。

他の音が伸びている中でテヌートの書かれた音が鳴ります。一方、先程との大きな違いは「ソステヌートペダルを使わずにダンパーペダルを使う」ということであり、テヌートの書かれた4分音符はダンパーペダルの効果で伸ばされることになります。

先程の例のようにビッツィカートのようなサウンドではなく、ハープでアルペッジョをしたような「余韻が多い空間的なサウンド」が求められているのでしょう。

‣ 20. 駆け上がりでクレッシェンドをサポートするペダリング

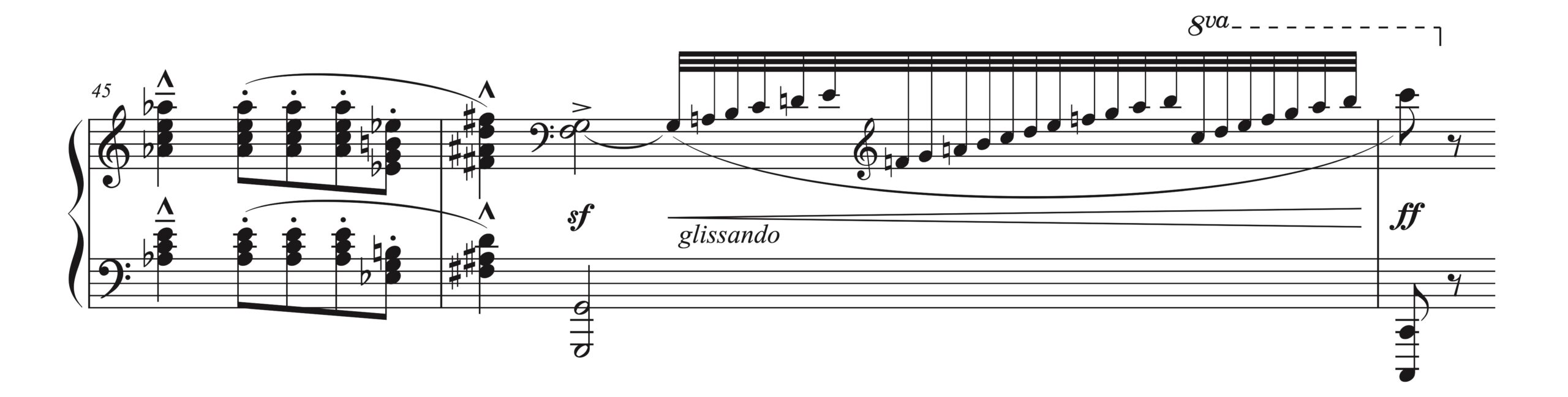

ブラームス「2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、62-66小節)

ここでの高速の駆け上がりでは、全体に渡ってダンパーペダルを踏みっぱなしにする解釈があります。

一方、各音階の中頃あたりからペダルを踏み始めるやり方も一案。これは、濁りを気にしているのではなくクレッシェンドのサポートを狙っています。

ダンパーペダルを使用することで他弦の共鳴による響きが付加され、かつ、各音の響きがのばされカタマリとなっていきます。したがって、クレッシェンドの中頃あたりから踏み始めることで、最初から踏んでいる場合よりも「その後のひと押し」を効果的に演出可能です。

こういった場面を演奏するときには、全部踏みっぱなしの場合のサウンドとの違いを確かめて、自身の表現したい内容に合ったペダリングを考えてみてください。

► E. 音色とバランス

‣ 21. メロディのみになるところの伴奏の消し方

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 雪の上の足跡」

譜例(PD作品、Finaleで作成、7小節目)

背景としての伴奏が消え入り、メロディがSoloに。このような表現は同楽曲だけでも数回出てきます。

演奏ポイントは、伴奏部分の消し方の工夫です。譜例のようにタイで伸ばされているケースでは、ブツッと切らないことが重要です。いきなり音響が無くなると音楽的ではありませんし、直後の休符における空気感も活きません。

ダンパーペダルを徐々に上げていくことで音響をコントロールしましょう。余韻も含めて音価分の長さになるようなイメージを持つと、音楽的に消え入ります。

‣ 22. 音の終わりの余韻を形作るペダリング

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、85-86小節)

楽曲の最後の「8分音符+8分休符」のところを見てください。

この8分音符は余韻をつけて切りたいところですが、ノンペダルで手での処理に頼ると、音響の消え際がバッサリいってしまいます。また、短い音価なので、後踏みペダルを使ったとしても上手く処理しないと直前の音響まで拾って濁ってしまいます。

そこで活用できるのが、音の終わりを形作るペダリング。一種の後踏みペダルなのですが、後踏みを遅らせて、手を上げる直前にのみ “ごく短い時間” フワッと踏んでフワッと上げます。

音の切れ際にだけペダルを使うことになるので、余韻をつけることができるのはもちろん、前の音響を拾ってしまう恐れがありません。

‣ 23. 断片的な音に余韻をつけるペダリング

ベートーヴェン「エリーゼのために」

譜例(PD作品、Finaleで作成、75-80小節)

78-79小節を見てください。

断片的な音になっており、両手ともに音が無くなる瞬間が印象的。このような表現は、音が鳴っているところと同じくらいにものを言います。活かすためには、沈黙になる直前の音の切り方を工夫する必要があります。そのために有効なのが、ペダリングで余韻をつけること。

pp の直前、79小節目を見てください。

特にこのような短くパッと切るような表現では、譜例へ書き込んだように短くも徐々に離すペダリングを取り入れてみましょう(他の小節におけるペダリングは記譜を省略しています)。

そうすると音に余韻がつくので、直後の休符の表現を活かすことができます。

‣ 24. 背景を溶かす:ペダルによる音響処理

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-4小節)

4小節3拍目でメロディが動き、そのタイミングで背景が消えます。こういったときに、消したいところでペダルを急に上げたり、または、ノンペダルで手での処理に頼ると、音響の消え際がバッサリいってしまいます。

譜例へ書き込んだように、あえてペダルに頼ってニューンと上げていくと、背景の音響をフワッと消すことができます。

譜例の部分の弾き方として、2つのポイントを意識しましょう:

・4小節1拍目か2拍目の位置で、メロディ以外の音の鍵盤を上げてしまうこと

・ペダルを徐々に上げて、背景の音響の切れ際が丁度3拍目の頭へくるようにすること

ノンペダルで手でゆっくり「離鍵(リリース)」をしてもある程度は余韻を残せますが、ペダルをニューンと上げていって作った余韻のほうが、より自然なものとなります。

それでは、「手とペダルを同時に上げたらどうか」ということになりますが、もちろんナシではありません。しかし、ペダルを上げ切ったときにわずかでも手での余韻が残っていると、白けて台無しになってしまいます。

譜例のような場面では、原則、ペダルに任せるのがいいでしょう。

‣ 25. グラデーションをつくるペダリング解釈

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、5-8小節)

6-7小節を見てください。

譜例に書き込んだようなペダリングをとることで、タイで伸びている和音の音響を徐々に消していくことができます。そうすることで、7小節2拍目のメロディB音を「背景としての音響の中から生まれてくるように」聴かせることができます。

「消えていく音響」と「生まれてくる音響」をグラデーションさせる効果を演出することができるということです。

巨匠ツィメルマンなども取り入れている解釈ですし、音楽が立体的かつ自然につながっていくため検討してみるといいでしょう。

もちろん、音響を完全に切ってから7小節2拍目のメロディB音を始めても間違いではありません。

(再掲)

グラデーションさせるかどうかの判断基準として踏まえておくといいのは、「音楽が続いているかどうか」という観点です。

今回問題としているところの場合は、セクションこそ終わっていますが音楽がガラリと変わっているわけではなく、また1小節目からのメロディが繰り返されます。したがって、ひと続きのものとして今回のような解釈が認められるわけです。

反対に、音楽がガラリと変わっていたり、明らかに新しい音楽へと入っていく場合は完全に音響を切ってから次を始めた方が得策でしょう。

‣ 26. ペダルによる色彩はバランスがすべて

「ピアノ・ペダルの芸術」 著 : アルガーノン・H.リンド 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような文章があります。

例えば、p や pp を見るや否や決まったように必ずソフトペダルを踏んでしまう演奏を耳にすることもありますが、それは「ソフトペダルが音色も変える」ということを忘れているからでしょう。仮に覚えているのであれば、いつも同じような効果を出してしまっている状態を客観的に把握できていないのでしょう。

弱奏でソフトペダルを使おうと思ったときには、ただ音量のことだけを考えるのではなく、その箇所で本当にソフトペダルを使った時の音色が必要なのかということを必ず検討してください。

また、色彩を変えるのはダンパーペダルも同様です。

ダンパーペダルを踏むことですべてのダンパーが弦から解放されるので、弾いた鍵盤に対応する弦以外の弦も共鳴し、音色が豊かになります。しかし、ノンペダルのときのドライな音色も使われるからこそ、その差が色彩の魅力になるわけです。

常にダンパーペダルが効きっぱなしというのは、むしろ豊かな響きを無駄にしていることになってしまうのです。

「どのような場合に色彩を使うべきか、使わずにおくべきか」というのは、奏者の表現したい内容と楽曲によりけりで一概には言えません。しかし、「各種ペダルを使うことによって、いつもいつでも同じ色彩になってしまわないように気をつける」ということに意識を持つべきなのは、どの楽曲の場合も原則変わりません。

上記抜粋の、「色彩は無差別に使われてはならない」というひと言を決して忘れないようにしましょう。

ピアノ・ペダルの芸術 著 : アルガーノン・H.リンド 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

► F. 音楽的意思決定

‣ 27. J.S.バッハの作品でペダルを乱用すべきでない理由

J.S.バッハの作品ではダンパーペダルを乱用すべきでないという解釈が、以前から変わらずあります。中には、「絶対にペダルを使わないように」と言ってペダルの上に足を置かせない指導者もいるそうです。

筆者の考えとしては、ペダルを使ってもOKです。ただし:

・どうしてもつなぎたいところで使う

・ビートを出したいところで使う

・音色を作るために使う

などと、意図を持ったうえで用いて、乱用には気をつけるようにしましょう。

ではなぜ、ペダルを使うべきでないという解釈が出てきたのでしょうか。理由には大きく2つあります。

まず、一番一般的な理由としては、「チェンバロとピアノの楽器としての違い」が挙げられます。

J.S.バッハは黎明期のピアノという楽器を知ってはいましたが、結局、ピアノのためには1作品も作曲しませんでした。鍵盤楽曲の中でもクラヴィコードやチェンバロのために書かれた作品が多いわけですが、当然それらの楽器には現代のピアノと同じ役割のペダルはついていませんでした。

・「現代のピアノで弾くのだから…」

・「現代のピアノのために作曲された作品ではないのだから…」

これらの意見で解釈が分かれはじめ、「作曲当時のことを重視するならば、ペダルを使うのはいかがなものか」という考え方が出てきたのが、理由の一つ目です。

もう一つの理由は、「ペダルを乱用すると対位法の意図が希薄になるから」です。

J.S.バッハの多くの作品は「メロディ+伴奏」という形態ではなく、「線+線」というように原則、ポリフォニックで成り立っています。2声のインヴェンションを思い出してみてください。それ以降、3声、4声、5声になっても線の数が増えていくだけです。

「線と線がいかに絡み合っていくか」というのが対位法の手法で作曲された作品の根幹にあるにも関わらず、ダンパーペダルで音響を「和音化」してしまうと「線と線」ではなく「メロディ+伴奏」と何ら変わらなくなってしまう。

これが、ペダルを乱用すべきでないとされるもう一つの理由です。

線と線が絡み合った結果、ある瞬間を切り取ったときに鳴っている和声はあります。しかし、この和声とペダルで和音化された響きとは全くの別物。

様式や音楽史などを学ぶことで演奏解釈に影響があるというのは、こういった部分なのです。

‣ 28. 後踏みペダルにするかどうかは原則自己判断

譜例1・2(Finaleで作成)

復習になりますが、譜例1のように、発音をした後に踏み込むことによって:

・前の音符の尻や残響を拾わずにクリーンなサウンドが得られる

・発音した瞬間の様々なノイズを拾わずにクリーンなサウンドが得られる

などと利点があります。

しかし、譜例1のような書き方をしてくれている作曲家や編集は多くありません。たいてい、譜例2のように書かれているか、または、ペダリング自体が書かれていないことも。

では、発音と同時に踏む「リズムペダル」とは、どのように区別すればいいのでしょうか。

解決方法はシンプルで「原則、奏者が自分で決める」です。

前後関係や表現内容から考えて後踏みにしないと濁ってしまうのが明らかな場合や、上記、後踏みの利点を踏まえたうえでそうすべきだと思った場合には、リズムペダルにする必要はありません。

楽譜の煩雑さを避けるために、後踏みでも譜例2のように書かれていることが通常です。したがって、それらを見たときに全部が全部、発音と同時に踏むものだと思い込んではいけない、ということを理解しておきましょう。

‣ 29. ペダリングで見落とされがちな決定的ポイント

「ダンパーペダルを離していくときの離し方のバリエーション」に着目しましょう。

ペダルはONとOFFのスイッチではありません。「踏み方」「離し方」の中に様々なバリエーションがあるのです。特に「離し方」に関しては、「余韻」と密接に結びついています。打鍵にも言えることなのですが、下ろすときだけ丁寧に行なって上げるときには無意識になってしまっていませんか。

ペダルを上げていくとどのように音響が変わっていくのかを、ゆっくり上げながら確認してみることから始めましょう。ただ単に音を伸ばすためのものではなく、どれだけ余韻や音色などの音楽表現に貢献しているのかを耳で意識的に確認すると、ペダルに対する注意の仕方にきっと変化が出てくるはずです。

‣ 30. あらゆるペダリングの可能性を軽視しない

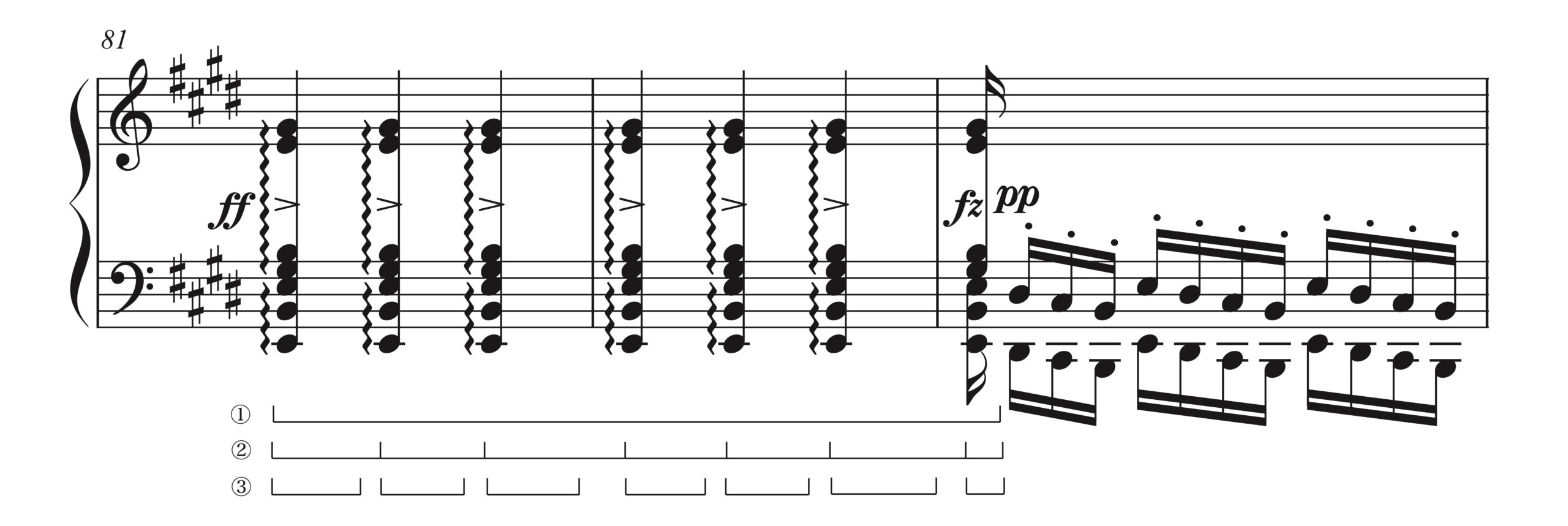

ショパン「ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 英雄」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、81-83小節)

このような同じカタチの和音連続には、様々なペダリングが適用できます。3パターンを書き入れました。

どれでも成立はしますが、それぞれ出てくる表現が異なります。考えられるやり方をすべて試したうえで、どの表現を採用するか決定しましょう。

この譜例のところでは、一般的には①のように踏みっぱなしにするペダリングをとることが多いようです。しかし、②や③のように発音にあわせて踏み変えることで各拍のビートが強調されるので、望むのであればこういったやり方もアリでしょう。

②と③の違いも意外と大きい印象です。

ピアノという楽器はその構造上、鍵盤が上がらないと同じ音は再打鍵できないので、ノンペダルの場合は同じカタチの和音連続の間にわずかな音響の切れ目ができます。したがって、③のペダリングの場合はその切れ目が残るサウンドになります。

ありとあらゆる可能性があることを軽視しないでください。中級以上の学習段階になったら、自身の楽譜に書いてあるペダリングを何の疑いもなしに使うのではなく、様々な案を試してみましょう。

► G. 複雑な音楽状況での対処

‣ 31. メロディの一瞬の濁りに気を配る

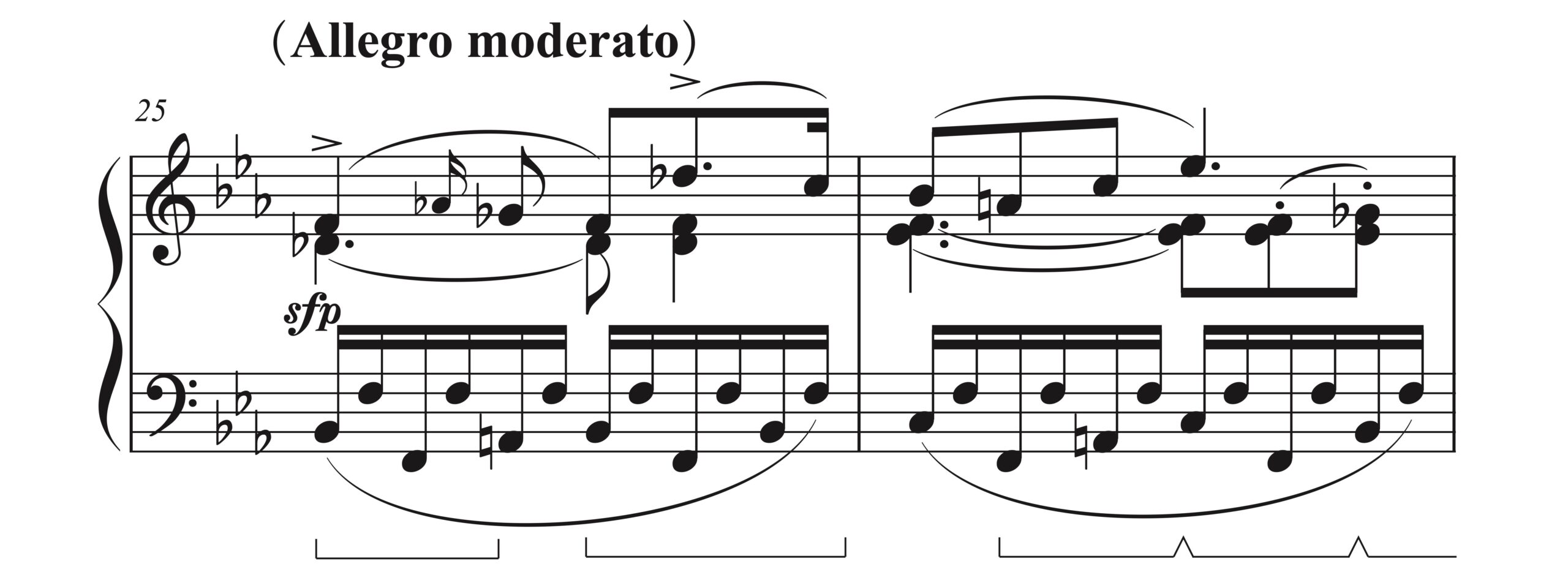

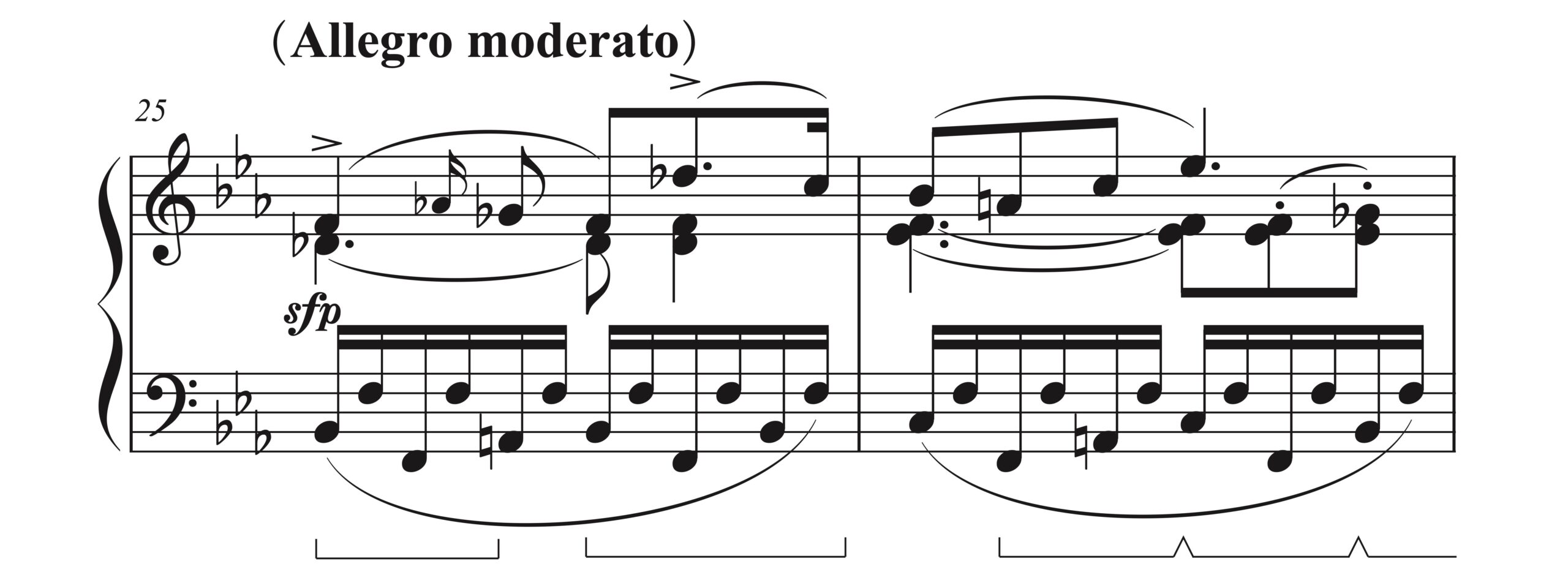

シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-26小節)

譜例を見ると、1小節2等分の踏み替えでダンパーペダルを用いても良さそうですが、そのやり方だと、耳のいい聴衆はメロディやバスのちょっとした濁りに気づいてしまいます。25小節目では、メロディがGes音、バスがA音になるところでペダルを離すか、もしくは、踏み替えてください。

Allegro moderatoとある程度のテンポをもって進むので、ペダルを離してしまっても希薄感を感じることなく十分成立します。踏み替えてもいいのですが、メロディを指でつなげられるので、他の音もペダルで拾ってしまう可能性を考えたら離したほうが得策でしょう。

(再掲)

26小節目は、メロディがB音からA音へ動きますが、この短2度が濁らないようにA音のところからペダルを踏み始めましょう。上記と同様の理由で、小節頭はノンペダルでもOK。

同小節の最後では、内声にGes音が出てくるところで踏み替えてください。ここも離してしまっても成立しますが、運指の都合上、ブツブツ切れずに次の小節へ入りたければ踏んでもいいでしょう。スラースタッカートをどのように解釈するかによります。

25小節目のペダルを離すところとの違いによく注目してください。

取り上げたのはたった2小節分のみですが、一瞬ではありながらも明らかにぶつかった感のある濁りに対して意識的になるには十分ではないでしょうか。

一見、長いペダルで通せそうなところであっても、少しでも音響をクリーンにするためにはペダリングに工夫の余地があるということです。

テンポが速過ぎる楽曲の場合は、濁りによる踏み替えを意識し過ぎると足元が忙しくて直前の音まで拾ってしまったり、かえって音楽そのものもギクシャクする可能性があります。

その作品の最終的な仕上げ状態もできる限り想定しながら、ペダリングを決定していくようにしましょう。

‣ 32.「ペダルによる濁り」と「音楽の流れ」のどちらを優先するか①

ショパン「エチュード(練習曲)ホ長調 Op.10-3 別れ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲は、書かれているテンポ自体は決して遅くないのですが、慣例的にゆったりとしたテンポで演奏されます。その場合に問題となってくるのは、ゆるやかなテンポだからこそ目立つペダルの濁り。

多くの場合は4分音符ごとにペダルを踏みかえて演奏すると思いますが、それだと、少なくとも筆者の耳には、譜例へ矢印で示した2箇所の濁りが気になります。16分音符ぶんの時間だけ濁っているのでそれほど長い時間ではないのですが、ゆるやかなテンポだからこそ聴き取れてしまいます。

おすすめは、矢印で示したところでもペダルを踏み変えること。

ただし、1小節目のほうの矢印の部分では和音の第3音(Gis音)が出てきていないので、ただ単に踏み変えると空虚な響きがしてしまいます。

そこで、直前に出てくる第3音(Gis音)をフィンガーペダルで残しておいて踏み変えるといいでしょう。

(再掲)

一方、ここで考えて欲しいのは「音楽の流れ」について。

上記のように濁りにあわせて細かくペダルを踏み変えることで、音響がクリーンになることは間違いありません。しかし、それがあまりにも頻繁だったりテンポ設定が速めだったりすると、フレーズがブツブツして音楽の流れがギクシャクしてしまう可能性が出てきます。

上記の譜例の部分でも、最終的に演奏するテンポを速めにとる場合であったら、素直に4分音符ごとにペダルを踏みかえて演奏したほうが音楽の流れはいいでしょう。

こういった視点も同時に持って、音楽の流れに悪影響がないかどうかも考慮に入れながらペダルを踏み変えるかどうかを決定してください。

最終的な仕上げのテンポが選択を左右します。

‣ 33.「ペダルによる濁り」と「音楽の流れ」のどちらを優先するか②

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第22番 ロ短調 BWV 867 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

カギマークで示したところではメロディに非和声音も出てきますが、ペダリングをどうすればいいのでしょうか。

まず、バスのB音の連打の音響をつなげるかどうかを判断しなければいけません。

切って弾く場合は問題ないですが、つなげたい場合、同音連打なのでペダルを用いないとムリ。しかし、ペダルを用いるとメロディの非和声音が濁る可能性もあります。

ここで考慮すべきなのは「テンポ」です。

速めのテンポで仕上げるのであれば、16分音符2個分の非和声音の濁りは気にならない可能性があります。しかし、速めのテンポでペダルを細かく踏み変えると、音楽の流れがギクシャクしてしまう。そこで、自身が求めている表現としてはどれくらいのテンポが適切なのかということを考えて、それを優先させたうえでペダリングを考える必要があります。

16分音符ごとに踏み変えるのではなく、ハーフペダルにして細かく踏みかえないようにするのかどうかについても、考慮しなければいけません。

(再掲)

参考までに、筆者がどのようにしているのかを紹介します。

バスの保続音は音響をつなげる前提として、ペダリングを考えていきます。

ヘルマン・ケラーは、「バッハの平均律クラヴィーア曲集」という書籍の中で♩= 50-54 のテンポを提案していますが、このテンポでは筆者の求めている表現からするとせわしなく感じるので、♩= 42 程度でテンポ設定しました。

その場合、ダンパーペダルを踏み変えないとメロディの非和声音の部分で濁るので、原則、8分音符ごとに踏み変えながらも、16分音符で動く部分は音符ごとに踏みかえるようにしました。ただし、一番最初のメロディの出始めは3度でアルトとハモっているわけではなく濁りが強くないため、ここはハーフペダルでの8分音符ごとの踏み変えにすることで、曲頭の音楽の流れがギクシャクしないように考慮しています。

言葉で書くと難しく感じるかもしれませんが、やっていることはシンプルで、以下のようにまとめられます。

メロディを濁らせたくないからといって、必ずしも正直にペダルを踏み変えればいいだけではない、ということを今一度認識して欲しいと思います。

・ピアノで同音連打するときには、音響を完全につなげるためにはペダルに頼るしかないこと

・ペダルの有無で、メロディ以外の声部にも影響して伸びたり切れたりすること

・テンポによっては、ペダリングによる濁り方が変わってくること

・テンポによっては、細か過ぎるペダルの踏み変えが音楽をギクシャクさせる可能性もあること

これらをはじめとしたたくさんのことを同時に考慮したうえで、自分の耳で聴いて許せる最善の落としどころを探っていかなくてはいけません。ペダル付けというのは「楽曲分析(アナリーゼ)」とも言えます。

メロディに出てくる非和声音とペダリングの問題というのは、あらゆる難易度、あらゆるジャンルの作品で向き合うことになります。「何も考えずに、とりあえず踏みっぱなしにする」というペダル付けだけはしないようにしましょう。

本項目で取り上げた、ペダル付けのポイントをまとめます:

・楽曲の特徴を理解する

・楽器の特性を知る

・同音連打の扱い

・メロディ以外の声部への影響

・テンポによる濁り方の違い

・細か過ぎるペダル変更の影響

・実際に音を出して耳で判断する

・きちんと耳を使い「とりあえず踏みっぱなし」は避ける

「ペダルの有無による音色」や「ペダル効果」など、本項目で触れていない考慮すべきことは他にもたくさんありますが…。

・バッハの平均律クラヴィーア曲集 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 竹内 孝治、殿垣内 知子 / 音楽之友社

‣ 34. 左右の手で演奏する音が重なる時は、ペダル解決が一案

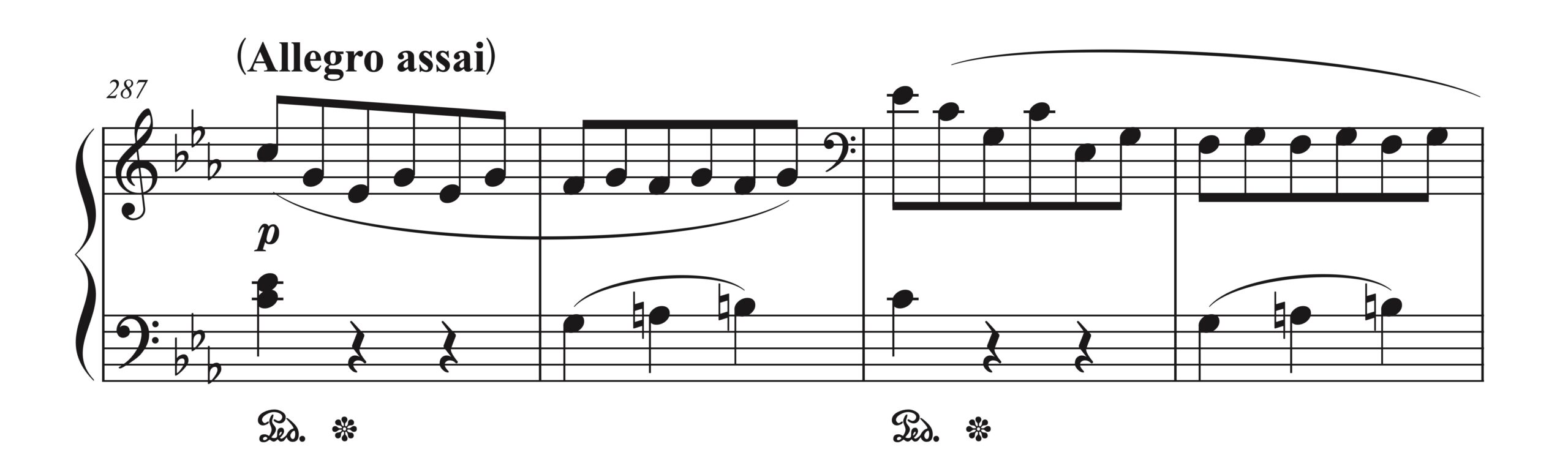

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、287-290小節)

287小節目と289小節目の左手で弾く4分音符を見てください。

287小節目では2拍目の表に右手でEs音が鳴らされるので、左手で演奏するEs音を早めに上げておかないと音が鳴りません。しかし、早く上げてしまうと左手の音が短くなってしまいます。

289小節目にいたってはもっと問題があります。右手は1拍目の裏で直前に左手でも鳴らされたC音を発音しないといけません。

テンポが速いことがさらに問題を大きくしています。

こういった難しさは、一度鍵盤をある程度のところまで上げないと再打鍵できないピアノという楽器を弾いている宿命ですね。

(再掲)

ここでの解決策はシンプル。

譜例へ補足したようにダンパーペダルで残してしまってください。

先ほど、「テンポが速いことが、同音連打の問題を大きくしている」と書きました。反対に考えると、あっという間に通り過ぎるので、ペダルの効果で一瞬だけ右手の8分音符が和音化されても問題が起きないわけです。

それぞれの手で演奏する音が重なる場面というのは多く出てきます。その都度、改善策を考える必要がありますが、「ペダルで解決できないか」というのも検討してみてください。

‣ 35. ペダリングは仕上げのテンポ次第で変わってくる

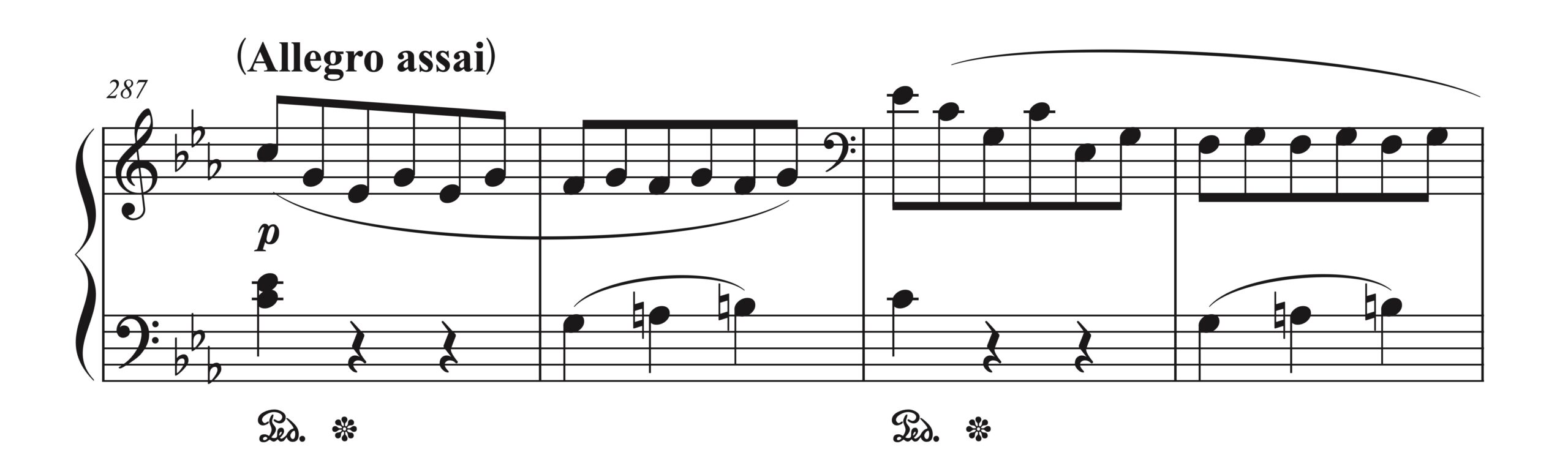

ショパン「エチュード(練習曲) 変ト長調 Op.10-5 黒鍵」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この作品でパデレフスキ版などの1-2小節に書いてあるダンパーペダルの記号は、1拍目から2拍目にかけて踏みっぱなしにする指示になっています。

このようなペダリングは、「相当速いテンポで弾く場合のもの」と考えるべきです。1拍目の裏でハーモニー自体は変化しているため、ゆっくりのテンポの場合は濁ってしまいます。

「ペダリングは仕上げのテンポにも関わってくる」ということを念頭に置いて、使用する箇所を決定していきましょう。

‣ 36. ペダリングでメロディを途切れさせないために

2種類の作品を例にとって解説していきます。

【両手で演奏する作品を例に】

シューマン「子供の情景 より トロイメライ へ長調 Op.15-7」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

2小節2拍目の小音符のところで問題が発生しがちです。

小音符のバスB音でペダルを踏み変えますが、このときにうっかりすると、小音符2個ぶんのあいだ、丸印で示したメロディの音響が断裂してしまいます。

対策は大きく2つあります:

・丸印で示したメロディを次のペダルでも拾う

・小音符にフィンガーペダルを使う

① 丸印で示したメロディを次のペダルでも拾う

(再掲)

小音符B音を弾くときにペダルを踏みますが、その瞬間にまだ丸印で示した8分音符F音を押さえたままにしておけばペダルで拾うことができるため、音響が断裂しません。

このやり方は、踏み替えた後の和声にF音が入っていても大丈夫だからこそ使える方法です。

② 小音符にフィンガーペダルを使う

(譜例2 譜例1の改編)

もし、10度音程が届く場合は、小音符の二つの音を黄色ラインで示したようにフィンガーペダルで残しておいて、2拍目へ入ったときにペダルを踏み変えれば、メロディの音響は問題なくつながります。

広い音程をつかめる場合は、こちらの選択肢でもいいでしょう。

【左手のみで演奏する作品を例に】

もう一曲、左手のみで演奏する作品を例に挙げます。

以下の楽曲は、筆者自身が編曲したもので「月刊ピアノ」や「ぷりんと楽譜」で販売されている作品です。全曲の楽譜は、リンクよりご覧ください。 » 愛のあいさつ〜左手独奏のための〜

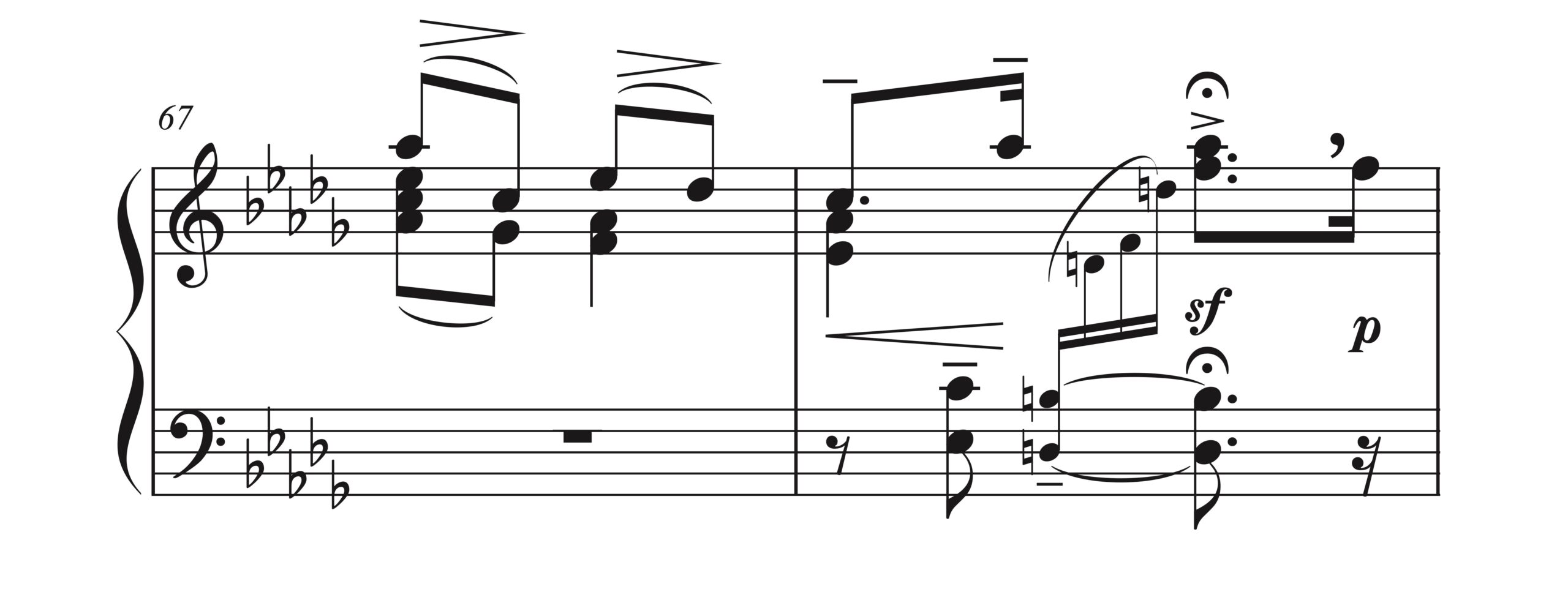

エルガー「愛のあいさつ〜左手独奏のための〜」

譜例3(PD楽曲、Finaleで作成、67-68小節)

フェルマータの直前に小音符がいくつも入りますが、両手で演奏している場合とは異なるので、直前のメロディの16分音符As音を指で残しておいてペダルで拾うことはできません。つまり、小音符を演奏している瞬間、少しのあいだではありますがメロディの音響が断裂してしまうのです。しかし、これは編曲のときに考慮済みです。

65小節目より rit. しておりテンポが引き伸ばされているので、小音符全体をなるべく前へ出してしまい、かつ、急速に弾き切ることで断裂はさほど気にならなくなります。

メロディの16分音符As音を弾いたら、すぐに小音符へ入ってください。

同曲から、もう一箇所見てみましょう。

譜例4(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最終小節は四つの音からなるアルペッジョを左手のみで弾くので、ペダルを踏み変えるとトップノートのDes音へたどり着くまでの間、直前のトップノートDes音の音響が断裂してしまいます。

解決策はシンプルで、3小節間、ペダルを踏みっぱなしにしてください。

ずっと同じ和声だからこそとれる方法ですが、同じような場面はあらゆる楽曲に出てきます。

► H. 高度な音響処理

‣ 37. レガートのメロディ+ノンレガートの伴奏

ピアノにある程度慣れてきた学習者が陥りがちな問題点は、「ダンパーペダルの使い過ぎ」です。どこでもペダルを踏んでしまい、濁りに対して鈍感になってしまう。

「ペダルをどこでどのように使うのか」という観点はもちろん、すでに譜読みが終わっている作品で考えるべきなのは、「ペダルをどこで使わないのか」という引き算の考え方です。

ペダルを使うことですべての音が和音化してしまうと、作曲家の意図から離れてしまう可能性があります。

例えば、以下の譜例のようなところでは、ペダルは使わずにメロディを指でレガートにして弾くといいでしょう。

メンデルスゾーン「無言歌集 第6巻 より 失われた幻影 Op.67-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、4-6小節)

典型的なスタッカート伴奏

フォーレ「ノクターン 第6番 Op.63」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、19-22小節)

フォーレが好んだ、裏打ちのシンコペーション音型

正直どちらも、ペダルを使ったほうが弾きやすいのは確かです。メロディもつなげやすいですし、音の欠けも目立ちにくくなります。しかし、ペダルをできる限り減らしたほうが作曲家の意図に近いのは、書法からして言うまでもありません。

演奏者によって手の大きさは異なるので、メロディラインのアーティキュレーションを手で表現できないところに限り、最小限でペダルを使うのがいいでしょう。

反対に考えてみましょう。

もし作曲やピアノアレンジをする場合に上記譜例のような書法をとるのであれば、運指を深く検討してメロディを指でレガートにできることを前提として音を選んでいかなければならないということです。そうでなければ、演奏者は確実にペダルを使ってしまい、伴奏部などに期待と反する音響が生まれてしまうのです。

‣ 38. 運指ではつながらない和音のつなげ方

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、105-108小節)

ここでの左手の和音は、運指の工夫のみではどうしても音響をつなげることができません。以下の2点が理由です:

・オクターヴで動いていくから

・同音連打する音(B音)があるから

したがって、以下のパターンの解釈が考えられます:

・左手の和音はいっそのことつなげずに、紙一枚の音響の切れ目をはさむ

・ダンパーペダルを使って、つなぎ目の響きをサポートする

後者の方が、現実的で音楽的でしょう。

つまり、「運指でつながらない和音のつなげ方」とは「ダンパーペダルを使うこと」なのですが、ここで取り上げたいのは:

・どのように使うべきか

・どのように練習するべきか

という部分です。

【どのように使うべきか】

(再掲)

使い方に関してですが、濁ってしまう可能性があるので「和音のつなぎ目で短く踏むだけ」にしてください。

また、ペダルの使用意図が「右手の多少の濁りに目をつぶっても、左手をつなげたいから」というだけのことなので、薄く踏む「ハーフペダル」で十分です。そのほうが、濁りを軽減できます。

踏む位置を決めるポイントは、どの位置から踏み始めるかを決めておくことです。何となく踏むのでは、毎回踏む位置が変わってしまうので、練習が積み重なりません。

譜例では「最後の16分音符3つ分(16分音符を3×4でとっている)」で踏むようにしていますが、慣れていない方は混乱する可能性もあります。そこで、「テンポを相当速く弾く」という条件付きで「16分音符6つ分」踏んでもいいでしょう。

なぜかというと、細かいパッセージに使用するペダルというのは、テンポが相当速い場合には濁りが気になりにくい傾向があるからです。

【どのように練習するべきか】

(再掲)

練習方法についてですが、とにかく、体内でカウントをとりながら左手とペダルのみでの練習をしてください。

・左手の和音連結が美しくできているか

・どのタイミングでペダルを踏むのか

・半ペダルの踏み込み具合

これらを完全に身体へ入れるつもりで練習しましょう。

‣ 39. ペダリング箇所の決定方法:音楽的にバスがどこまで伸びているのか

重要な観点は「音楽的にバスがどこまで伸びているのか」ということ。

例えば、次のような伴奏があったとします。

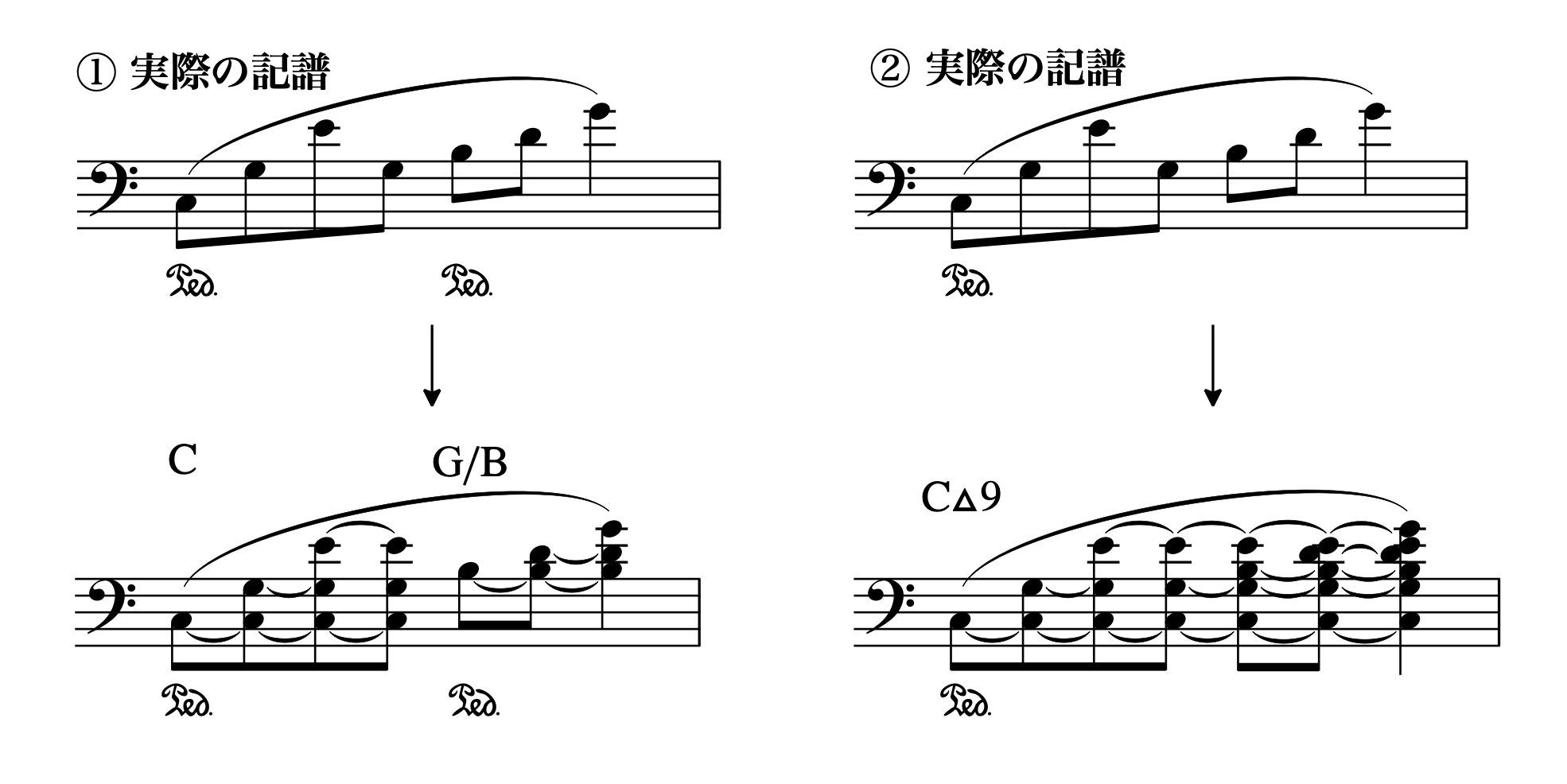

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

もし楽譜にペダリングが書いてなければ、①か②のようにペダリングを自身で決定することになります。

①は、3拍目でペダルを踏み変える場合。実際の音響は下側左の譜例のようになります。このペダリングの場合は、コードネームで示したように1小節に2種類の和音が現れていることに注目してください。

一方②は、1小節まるまるペダルを踏んだままにする場合。実際の音響は下側右の譜例のようになります。このペダリングの場合は、1小節に1種類の和音のみしか現れていません。

作曲家がはじめから下側の譜例のようにタイを使って書いてくれていれば、ペダリング箇所を決定する参考になります。しかし多くの場合は、ペダリングの指示抜きで上側の譜例のように書かれているはずです。楽譜が見やすいからというだけの理由でしょう。

楽譜というのは「利便性」も考えられているケースが多いので:

・奏者が判断できるだろう

・奏者に任せよう

というところでは、なるべくシンプルな記譜になっているのです。

「右手のメロディ」も同時に出てきている場合は、それらも考慮してペダリングを決めることになります。

注目すべきは、演奏する音自体は同じであるにも関わらず、ペダリングによって音響がどこまで伸びているかが変わるため、和声自体も変わるということです。

‣ 40. ペダルでバスをどこまで伸ばすか

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

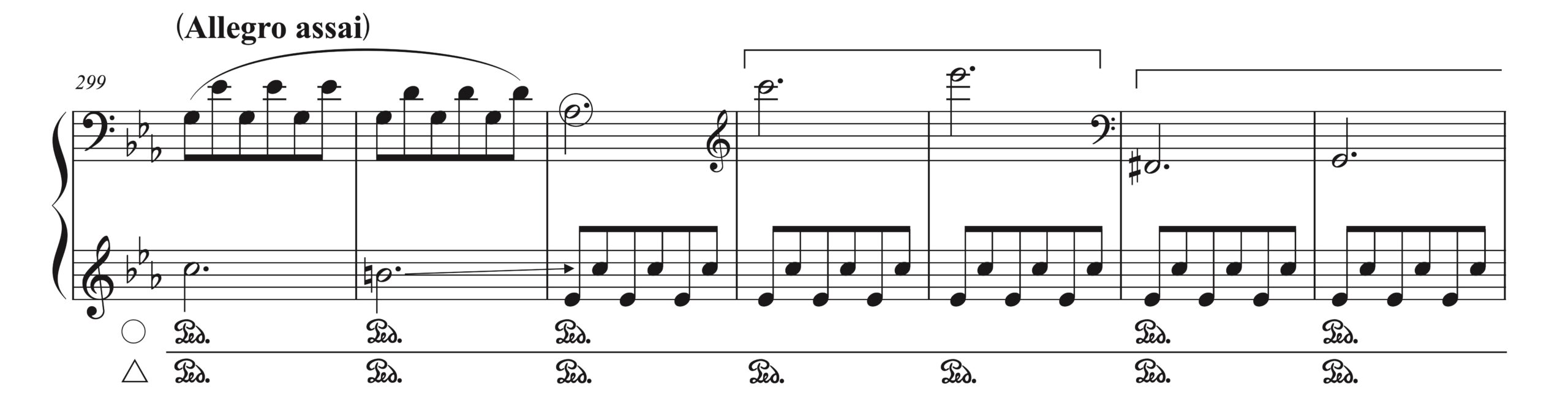

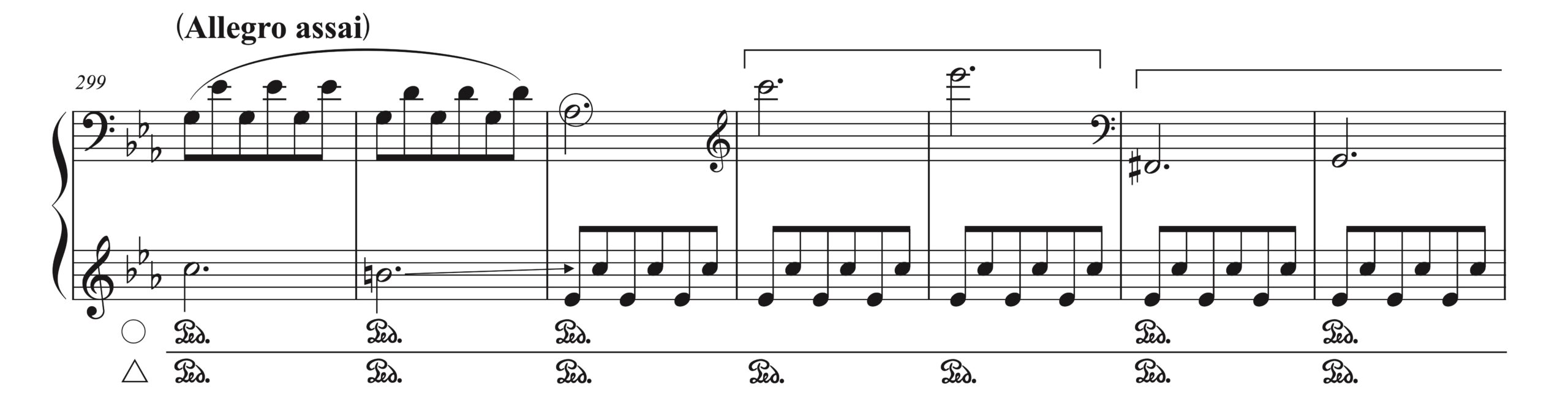

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、299-305小節)

ペダリングの決定に関しては楽曲理解が欠かせないので、まずは、譜例の部分に関して分析的な観点で見ていきましょう。

譜例のはじめ、299-300小節の下段に見える付点2分音符はメロディです。では、301小節目ではメロディはどこへ行ったのでしょうか。

上段に丸印で示したAs音がありますが、この音は、メロディではなくバス。同じ付点2分音符だからか、メロディと勘違いされてかなり強調されているのを耳にすることもありますが、その解釈は疑問です。

矢印で示したように、それまでメロディだったH音は8分音符の動きに出てくるC音へと解決しますが、当然、この動きはメロディではありません。つまり、メロディは301小節目で伴奏へと吸収され、301小節目はメロディ不在ということです。

カギマークで示した高音からメロディが戻り、手を交差して低音のバス兼メロディへ移っていきます。

「301-303小節はずっと同じ和声」ということに気づければ、「丸印で示したバス音を3小節間ペダルで残す」というやり方も一案だと分かります。

(再掲)

ここまでを踏まえて、再度、譜例に書き込んだペダリングを見てください。

2段に分けて補足したペダリングのうち:

・上段のほうは、バスが3小節間のびているものとして長くペダルを使ったもの

・下段のほうは、バスは印象として耳に残っているものとして、ペダル自体は1小節ずつ踏み替えてしまうもの

この作品では、モーツァルトのピアノ音楽としては幅広い音域が使用されていたり、また、手の交差などのテクニックが用いられていることから、交響曲を聴いているような印象も受けます。

そういったことを考えると、上段のペダリングのほうが得策でしょう。バス、伴奏、メロディの3要素を多層的に聴かせることができるペダリングだからです。

‣ 41. バスライン処理の微細な戦略

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、72-75小節)

まず読み取らないといけないのは、ショパンが書いた独特な分散和音における和声変化についてです。どこからハーモニーが移り変わるのかを見なくてはいけません。

ここでは、コードネームで書き込んだように、1小節2和音として、同型を反復させながら下降していく形をとっています(メロディに書き込んだ ×は非和声音、⚪︎は和声音)。

一方、ここでどのようにバスラインを扱っていけばいいのかについては、選択の幅が出てきます。

(再掲)

Aのほうでは、(6/4拍子の)4拍目に出てくる丸印をつけた音を2和音目のバスラインとして扱っており、ペダリングも含めて一番オーソドックスなやり方。

Bのほうでは、3拍目に出てくる丸印をつけた音を2和音目のバスラインとして扱っています。この場合は当然、丸印の音をフィンガーペダルで4拍目以降まで残しておき、ペダルで拾ってあげなくてはいけません。

どうしてこんなことが可能なのかというと、3拍目に出てくる丸印をつけた音は、譜例中のどの小節においても2和音目にも含まれる構成音だからです。ペダル効果で伸びるので実質、転回形にしたような響きが生まれます。

(再掲)

一つ検討すべき事項があります。

AとBのどちらのケースでも、ペダリングによって各小節の3拍目でメロディが濁って聴こえてしまうこと。どの小節も2拍目から3拍目にかけて2度音程で動いているからです。

そこで、3拍目と4拍目の両方でペダルを踏みかえるのも一案と言えます。その場合は、3拍目で音響が希薄にならないよう、1-2拍目の下段の音を3拍目で踏み変えるまでフィンガーペダルで残しておくといいでしょう。

► I. 特殊な音響効果

‣ 42. 濁っても、あえてペダルを踏んでおく解釈①

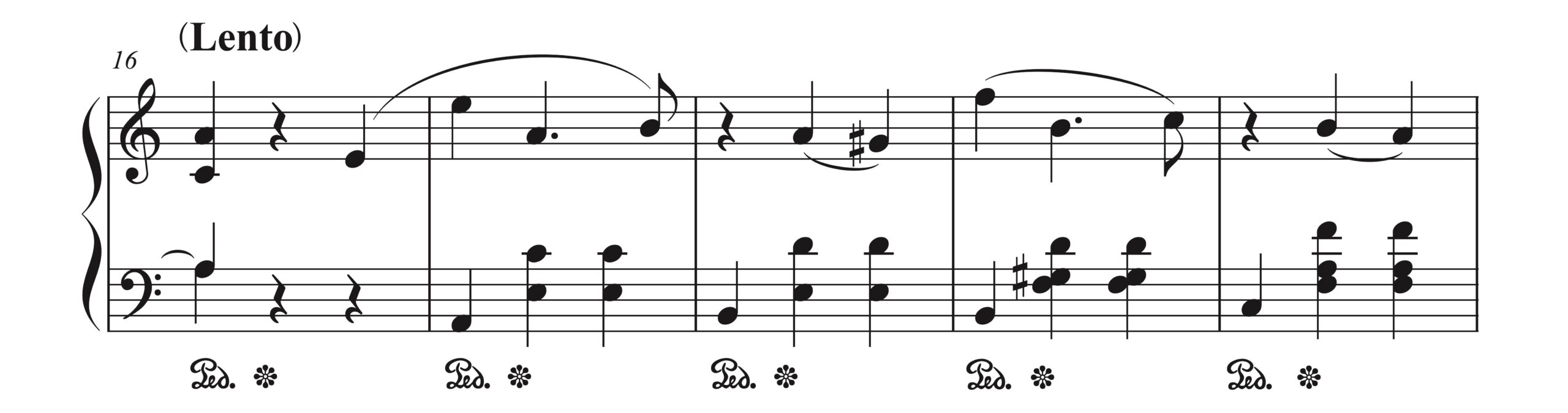

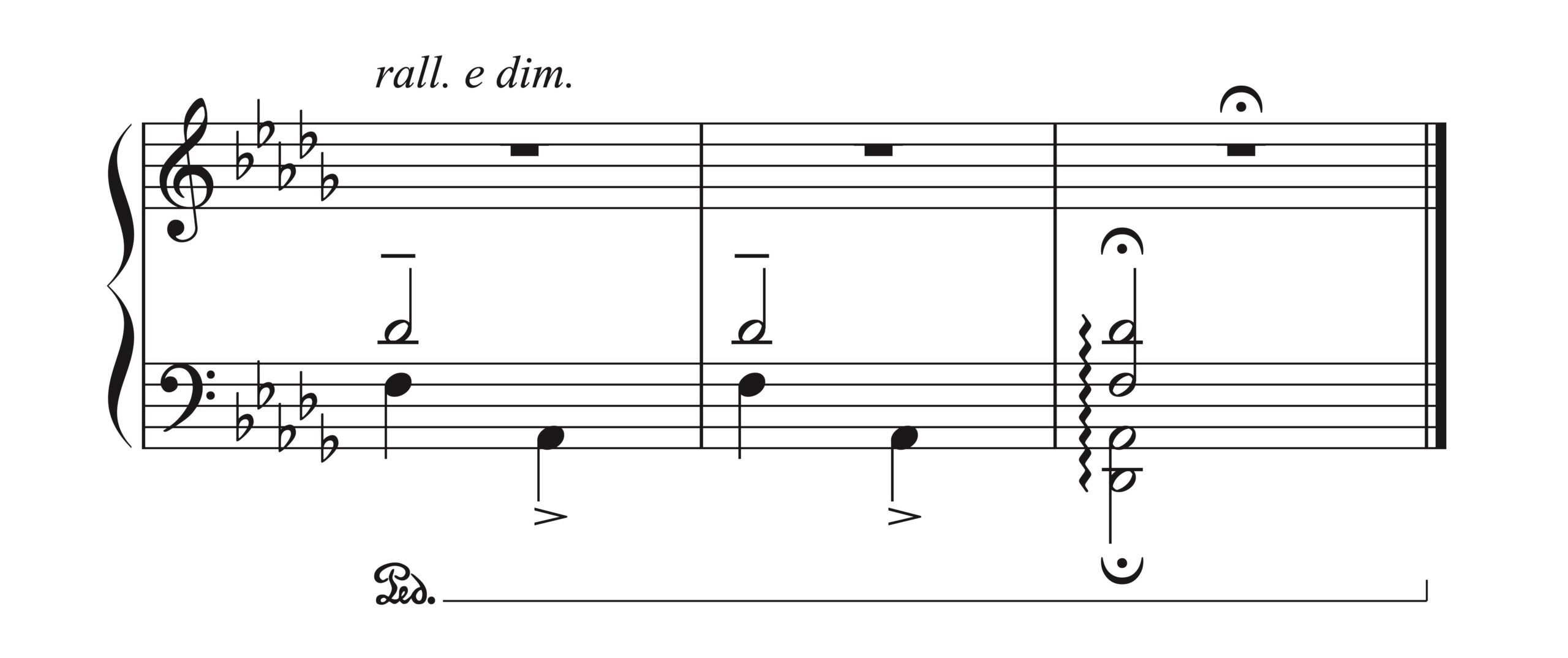

チャイコフスキー「四季 12の性格的描写 より 1月 炉端で」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

譜例で示したペダリングは作曲者自身によるものではありませんが、いくつかの版では採用されているペダリングです。このように曲の終わりまで踏みっぱなしにする解釈は、ピアニストの演奏でも耳にすることがあります。

譜例の16分音符で動いている部分では非和声音も出てくるので、このような踏み方をすることで、少々濁ったまま最後の2小節の三和音を弾くことになります。

「あえて少し濁らせたままにするペダリング」であり、濁っている背景の中から協和の三和音が浮き彫りになってくるような聴き方によっては美しい解釈と言えるでしょう。

‣ 43. 濁っても、あえてペダルを踏んでおく解釈②

ペダリングでは、あえて濁らせるように使用することが有効なケースもあります。

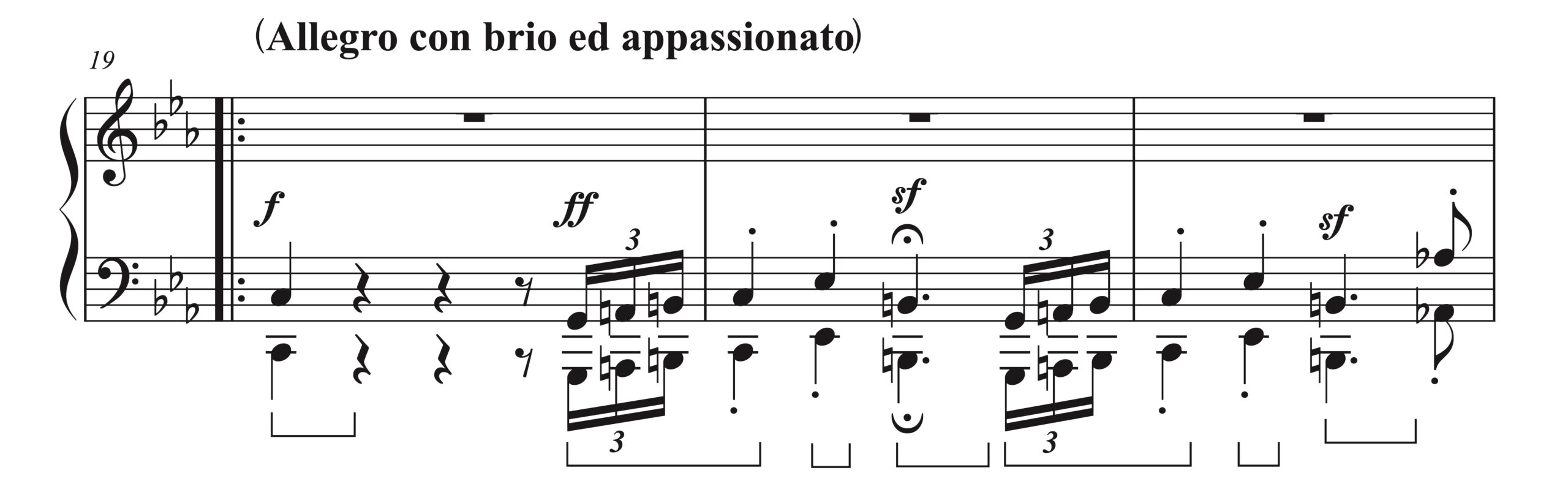

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、19-21小節)

この譜例に出てくるような短いグリッサンド的な3連符では、ダンパーペダルを踏みっぱなしにすることでクレッシェンドを迫るような効果で演出することができます。

一瞬で通り過ぎるので、濁りは気になりません。「濁っている、濁っていない」というように聴こえるというよりは、効果音的に響くので問題を感じないわけです。

このようなクレッシェンドを伴うべきグリッサンド的な3連符は、実際のオーケストラ作品でもたびたび見られます。様々な楽器で行われますが、例えば、コントラバスが高めの音域でグワっとやると意外や、とても効果が高いのです。

‣ 44. 濁っても、あえてペダルを踏んでおく解釈③

レーガー「左手のための4つの特別な練習曲 より 4.前奏曲とフーガ 前奏曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13小節目)

見ての通りハーモニーチェンジが続くので、本来であればそれらに合わせてペダルもチェンジするでしょう。もちろんそれでもOKなのですが、譜例へ記譜したようにペダルを踏みっぱなしにするのもアリです。

このようにすることでピアノがかなり鳴るため、ff のパワーと楽曲の持つ重々しさの両方を表現することができます。確かに濁るのですが、曲想を考えると違和感なく、むしろ、表現にとってプラスになっているように感じることでしょう。

もう一例を見てみましょう。

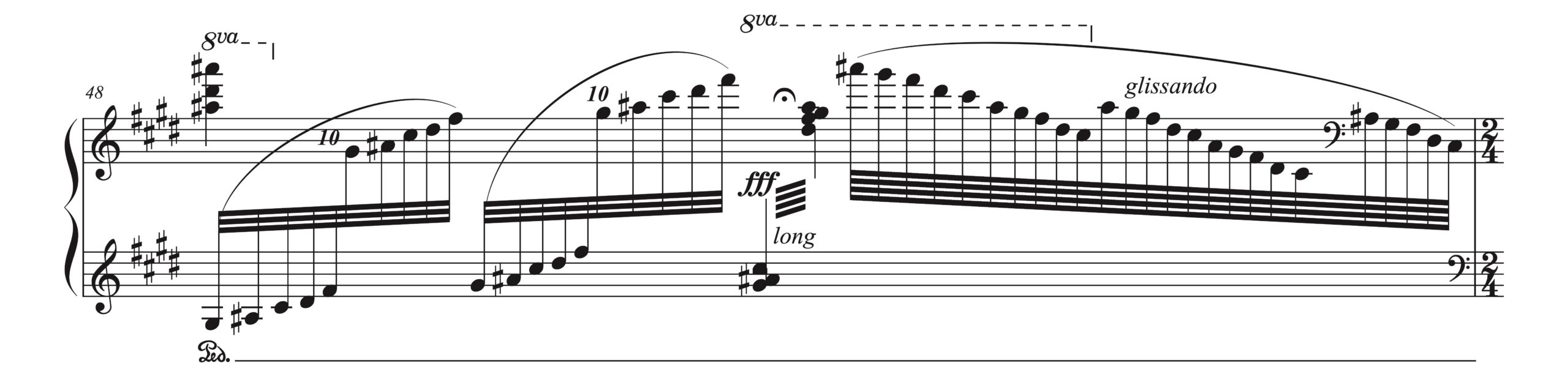

ラヴェル「水の戯れ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、48小節目)

ここでも、譜例へ書き込んだようにペダルを踏みっぱなしにすることで、fff のエネルギーを表現できますし、長いフレーズのひとカタマリとして聴かせることも可能です。

この例は、上記のレーガーの例と比べると濁り自体は少ない印象ですね。

他にも、ラフマニノフなどのロシアものでは、あえて長くペダルを使う解釈を有効に使える作品が多くあります。「ある程度和声が分かりにくい作品」や「土臭さがある作品」などでは上手くハマることが多いのです。

‣ 45. なぜ、グリッサンドではペダルを踏みっぱなしでも成立するのか

楽曲に現れる通常の音階のところでは、ダンパーペダルを踏みっぱなしにして演奏すると完全に濁ってしまいます。

例えば、以下のような場合。

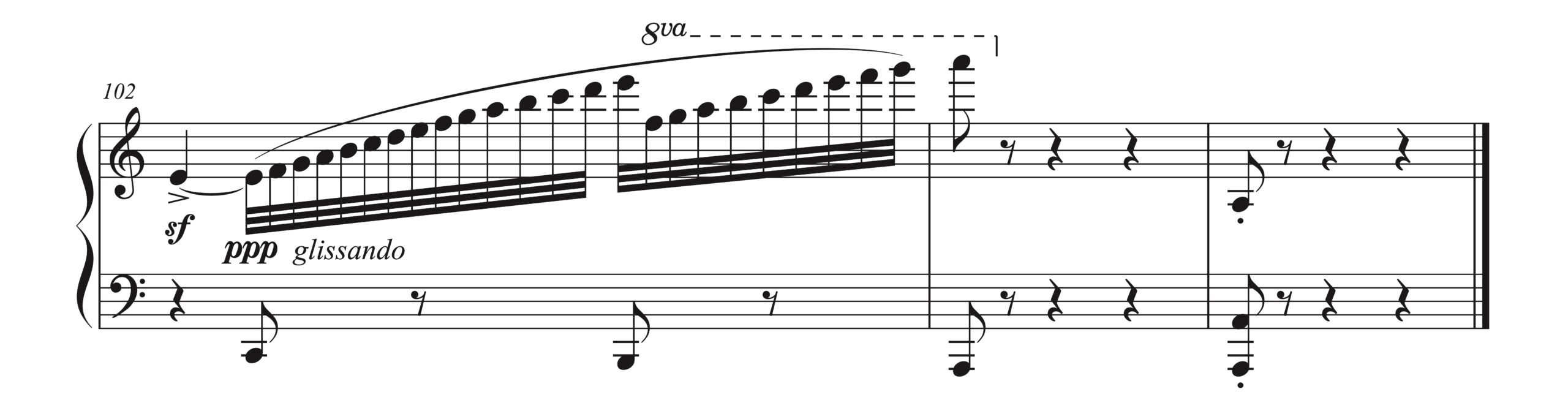

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例1(PD作品、Finaleで作成、5-7小節)

一方、譜例2のようなグリッサンドのところでは、ダンパーペダルを使っても濁りません。厳密に言えば濁っていますが、通常の音階のときのようには気になりません。

ドビュッシー「ピアノのために より プレリュード」

譜例2(PD作品、Finaleで作成、45-47小節)

グリッサンドでペダルを使い続けられる理由は「ほとんどのグリッサンドはエフェクト(効果音)だから」です。

通常の音階では、ハーモニー感やメロディックなラインとしてそれを聴かせるわけですが、グリッサンドというのは「速過ぎる音階」なので、役割としてはむしろ「グリッサンドですよ」と説明するかのようなエフェクト(効果音)なのです。「多くの楽曲では」と付け加えておきましょう。グリッサンドは「聴きゃあ、グリッサンド」というような独特なサウンドがしますね。

したがって、ペダルはそのエフェクトの音響をいじるだけのものになるため、問題なく使えるということ。ハーモニーが分かりにくくなるとか、そういうことは問題外です。

当然、グリッサンドにおいてもペダルの踏む深さで音響が変わるので、どれくらい踏みこむかの検討は必要です。

譜例3のように、望むのであればノンペダルでも成立します。

ドビュッシー「ベルガマスク組曲 より メヌエット」

譜例3(PD楽曲、Finaleで作成、102-104小節)

譜例3もそうですが、譜例4のような「グリッサンド的な音階」というものも見られますね。

ブラームス「2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1」

譜例4(PD楽曲、Finaleで作成、62-66小節)

譜例4は音階ではあるのですが、ハーモニーやメロディとして聴かせるというよりも、カタマリとしてウワァっと効果音のように聴かせることが狙われているのでしょう。したがって、グリッサンドに準じた表現としてペダルを使った演奏が可能です。

‣ 46. 演奏者涙目!断続的な伴奏と指ではつなげられないメロディレガートの同居

シューベルト「ピアノソナタ 第14番 イ短調 D 784 Op.143 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、35-37小節)

このような書法は、ピアノの弾き手にとっては泣かされるものですね。

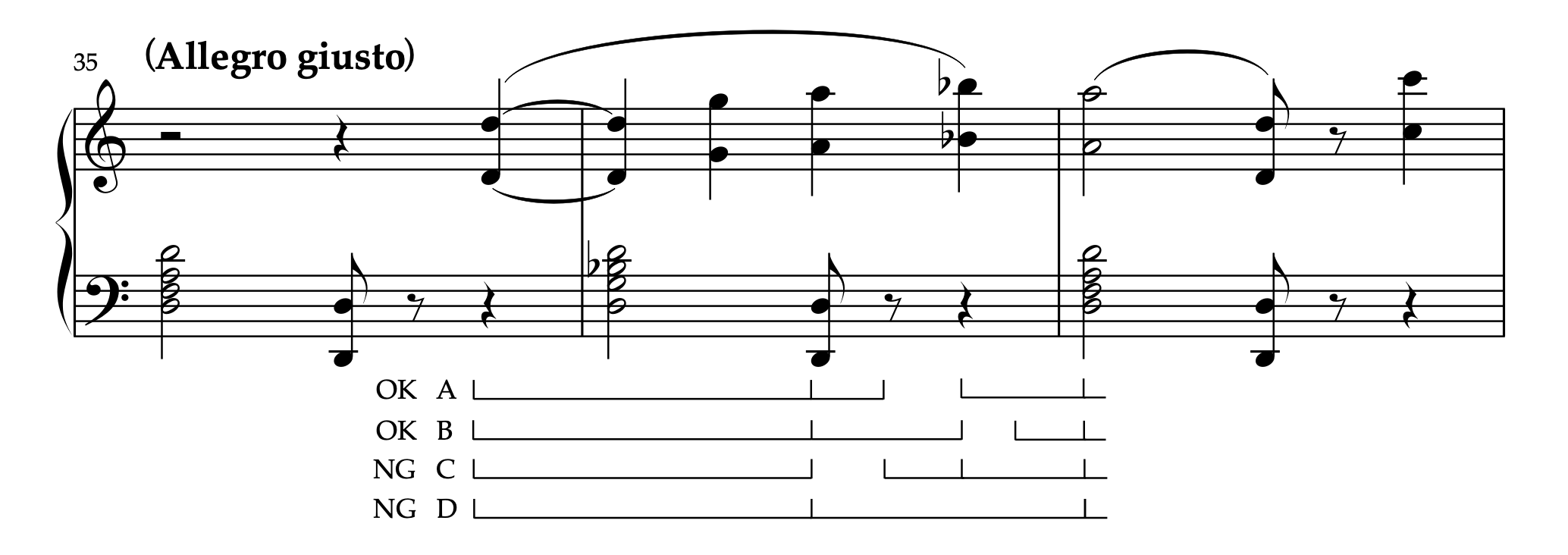

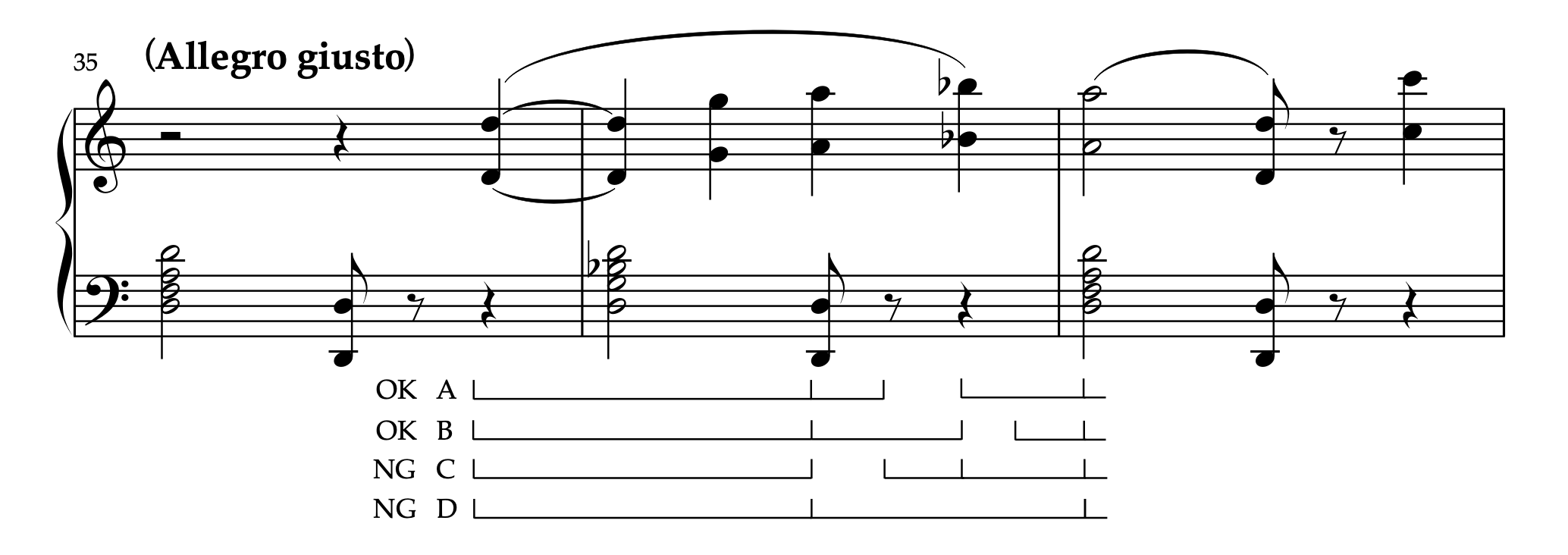

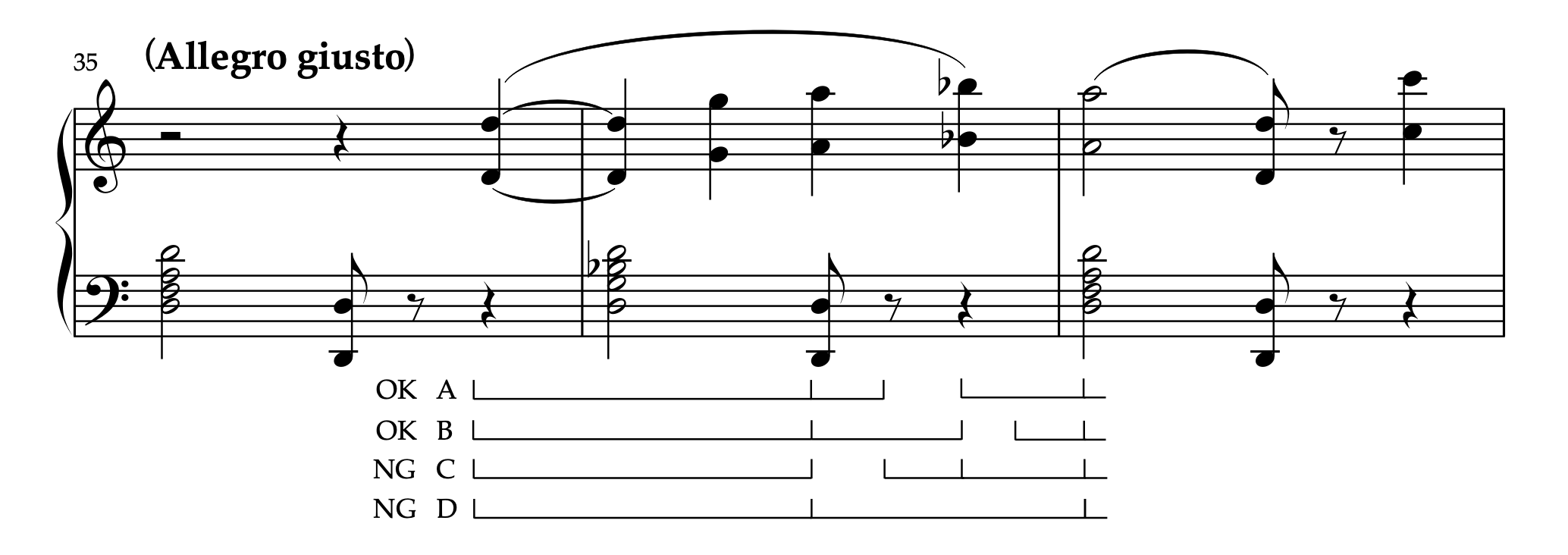

左手パートに出てくる休符混じりの断続的な伴奏と同時に、右手パートには指では完全にはつなげられないメロディレガートが要求されています。Allegro giustoで。どこでペダルを踏むかを決めるのが難しい典型例です。

【A】-【D】までの4パターンのペダリングを示しました:

・【A】OKだけれども、メロディA音からB音へのレガートはトップノートしかつながらない

・【B】OKだけれども、実質左手パートの8分休符が無くなってしまう

・【C】NG。8分休符のところでペダルを踏むが、高確率で8分音符の尻を “不自然に” 拾ってしまう

・【D】NG。休符混じりの断続的な伴奏の意味が完全になくなってしまうし、メロディも濁る

(再掲)

OKである【A】と【B】のペダリングについて、もう少し詳しく見ていきます。

【A】

8分休符の部分でペダルを離すのでその音価は守られますが、メロディのオクターヴはペダルでつなげられません。B音を「1 4」の運指でとればトップノートはつながりますが、親指の連続部分はどうしても途切れてしまいます。

(再掲)

【B】

4分休符の部分でペダルを離すので8分音符が実質4分音符ぶん伸びてしまい、音価が守られません。しかし、メロディのオクターヴはペダルのおかげでつながります。このペダリングをとっているピアニストは多いようです。

「何かを手放して何かを得る」みたいな方法で選択しなければいけない場面です。テンポの速さもありますし、ここまでに挙げたすベての問題を解決できる方法を、筆者はまだ見つけられていません。

いずれにしても、「断続的な伴奏と指ではつなげられないメロディレガートの同居」が出てきたときには、ペダリングを吟味しなくてはいけません。

ちなみに、36小節目から37小節目へ移るときにメロディのスラーが切れているのにも関わらず、どうしてペダルで音をつなげてしまってもいいのかが疑問に思う方は、

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍の「第16章 音楽の句読法」を参考にしてください。

‣ 47. 同音連打をサポートするペダリング

ダンパーペダルの使い方には様々なものがありますが、弾き直し、つまり同音連打をサポートするペダリングも

非常に重要になってきます。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

左手にもたくさんの同音連打が出てきていますが、本項目で話題とするのはメロディに出てくるそれについて。

2小節目のメロディEs音を弾くときに、その音はすでに1小節目で打鍵されているので同音連打になります。

一度鍵盤をある程度のところまで上げてこないと再打鍵できません。これはピアノという楽器の構造上、仕方ありません。しかし、音響のスキマが出来てしまっては困るので、譜例へ補足したようにダンパーペダルでサポートする必要があります。

内声のB音までもが同音連打されるので、やはりここではペダルが必須です。指でのつなぎのみでレガートへ肉薄することは、現実的ではありません。

このような、「同音連打をサポートするペダリング」という観点を考えながら、あらゆる部分の譜読みを進める必要があります。ある意味、「楽器の特性を補うペダリング」とも言えます。

もう一例見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-36小節)

メロディに出てくるDes音やB音は直前に打鍵されているので、弾き直しをしなければいけません。

やはり、ペダルでサポートすべきです。書き込んだペダリングのようにスラー始まりの和音で踏み込み、次の和音が出てきたらすぐに離すようにしましょう。

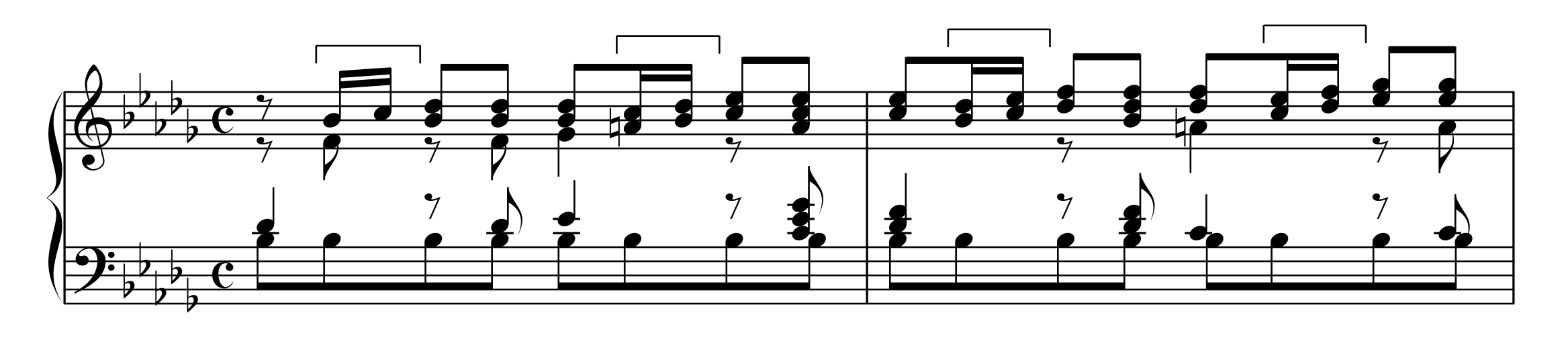

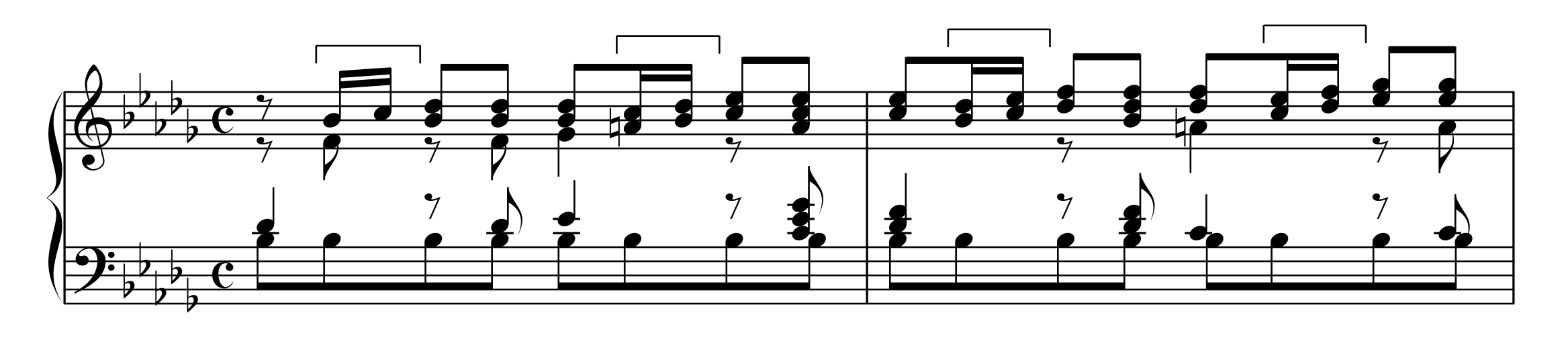

‣ 48. 同音連打をサポートするペダリング②

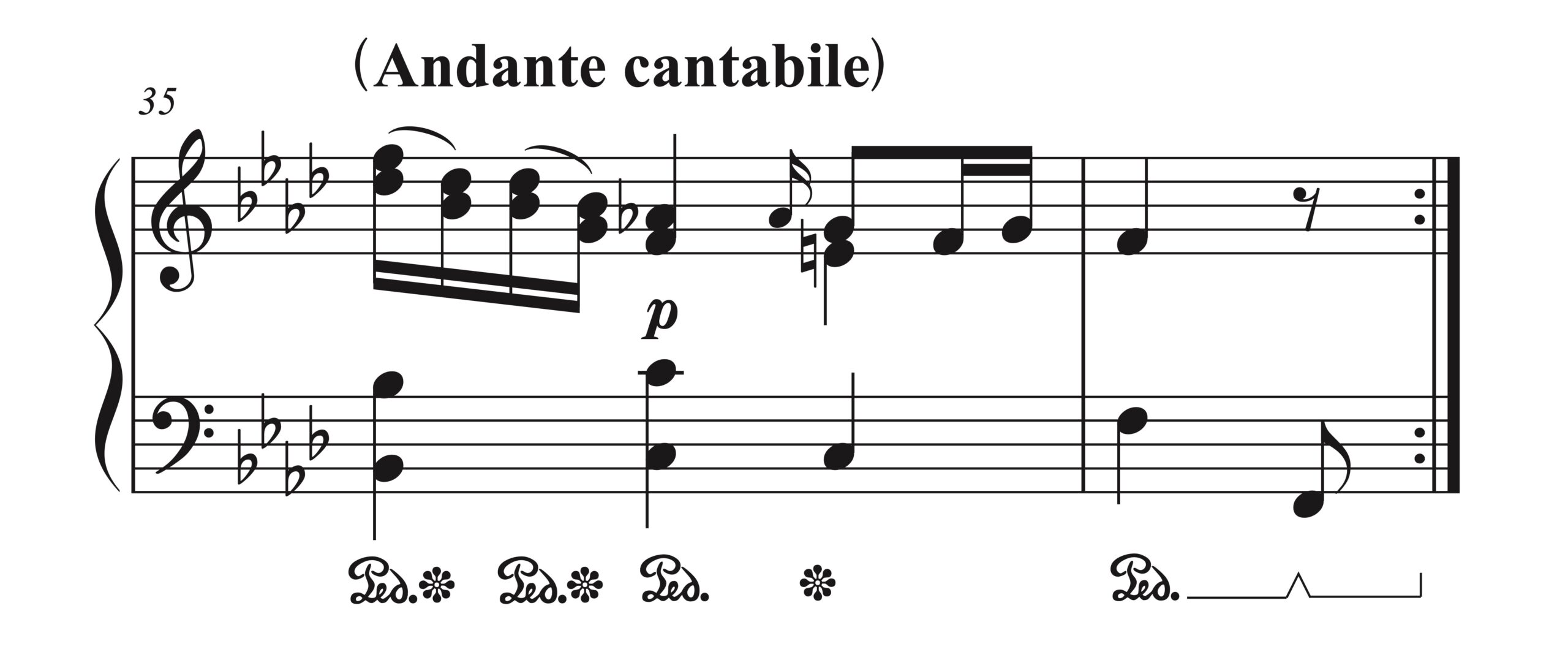

「テンポがゆるやかな楽曲における、メロディに出てくる同音連打」を例に、どうペダル付けするのかについて解説していきます。

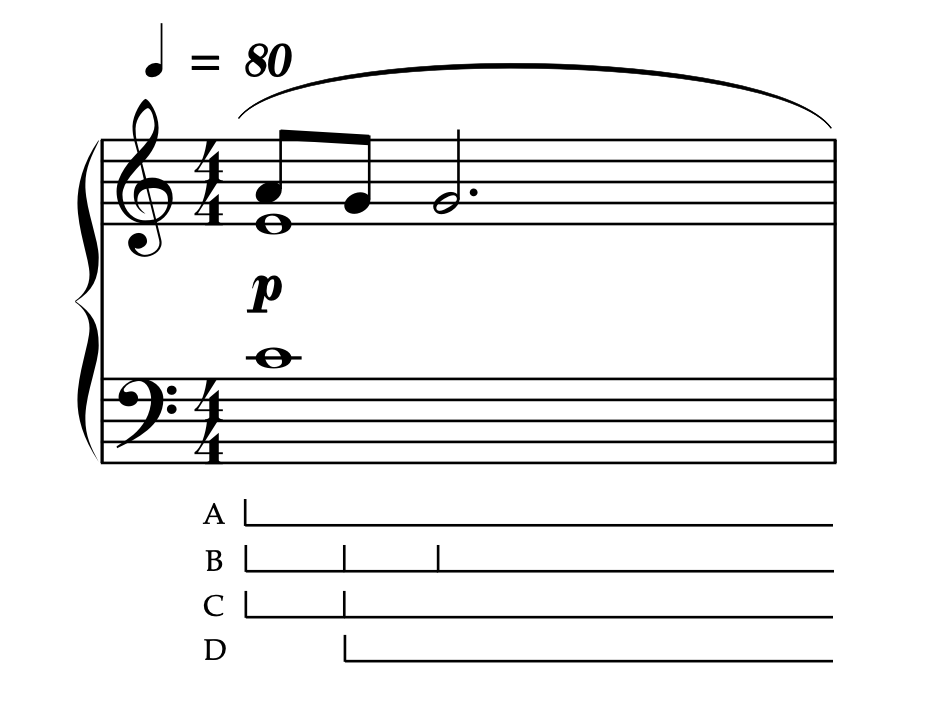

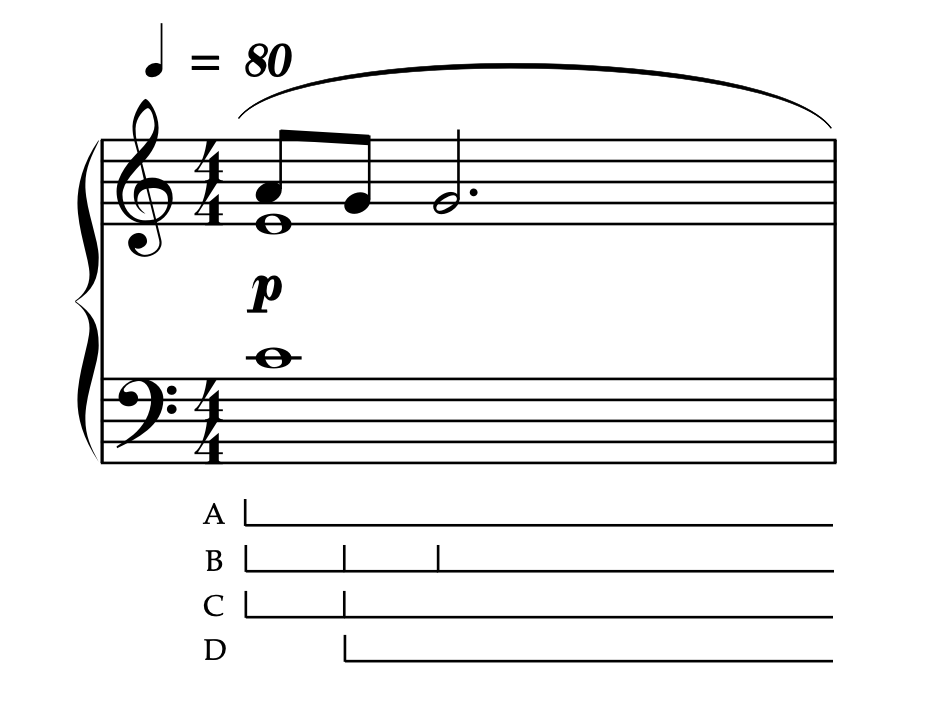

譜例(Sibeliusで作成)

この譜例のような場面におけるペダル付けのポイントは、以下の4点となります:

・同音連打の扱い

・テンポによる音響の濁り方の違い

・細か過ぎるペダル変更の影響

・ペダルの有無による音色の違い

まず、「ペダリング(A)」について。

小節の頭から踏み始めて一度も踏み変えないやり方ですが、このペダリングの問題点は、小節頭に出てくる非和声音A音と直後の和声音G音が同じペダルで拾われてしまうことで濁ってしまうこと。

テンポが速ければ少々の濁りは気にならないこともありますが、この譜例のようなゆるやかなテンポでは気になります。

音がたくさん動いているような場面ではいちいちペダルを踏み変え切れないので、少々濁っても仕方がないとするケースもあります。しかし、この譜例のところでは2〜4拍目は音を伸ばしているだけであり濁っているのが丸見え丸聴こえなので、ペダルに考慮しないわけにはいきません。

(再掲)

次に、「ペダリング(B)」について。

これは一つのペダリング候補になり得ます。

「ペダリング(A)」で問題となった濁りも発生しませんし、2回鳴らされるG音の同音連打もペダルでサポートされているので、メロディ全体にかかっているスラーも守られています。

ピアノという楽器はその構造上、鍵盤をある程度のところまで上げないと再打鍵しても音が鳴りません。したがって、同音連打で完全に音響をつなげたい場合はペダルを用いないと無理だということを、認識しておく必要があります。

何の問題もなさそうなペダリングですが、強いて言うのであれば、ペダルを細かく踏み変えないといけないので、気をつけないと音楽の流れがギクシャクしてしまう可能性があるということが懸念点です。

(再掲)

次に、「ペダリング(C)」について。

これも一つのペダリング候補になり得ます。

G音の同音連打を一つのペダルの中へ入れてしまうので、「ペダリング(B)」で懸念点だった細かくペダル変更することによる流れへの影響も生じません。

(再掲)

最後に、「ペダリング(D)」について。

これも一つのペダリング候補になり得ます。いっそのこと、最初のA音のところではペダルを外してしまうやり方。

「ペダルの有無による音色の違い」というものはあるので、最初のA音の部分がノンペダルのドライな音になってもいいのかを考えなくてはいけません。

譜例は1小節ぶんをピンポイントでしか掲載していませんが、実際の楽曲では前後関係というものがあるので、それらのサウンドと照らし合わせながらノンペダルのドライな音が不自然でないかを考えて決めればいいでしょう。

(再掲)

A〜Dまでのすべてのペダリングについて見てきましたが、候補になり得るのはB、C、Dのいずれかでしょう。

上記のようにそれぞれの特徴や懸念点はあるので、前後関係や自身の表現したい内容を考慮したうえでどう踏むのかを決定することになります。楽曲の数だけペダリングの可能性はあるので、本記事で取り上げたようなことをもとに、応用させながら自身が取り組む楽曲へ活かしてみてください。

‣ 49. K.U.シュナーベルによるテンペストのペダリングの補足解説

「ペダルの現代技法―ピアノ・ペダルの研究」 著:K.U.シュナーベル 訳 :青木和子 / 音楽之友社

という書籍に、ペダリングについての以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

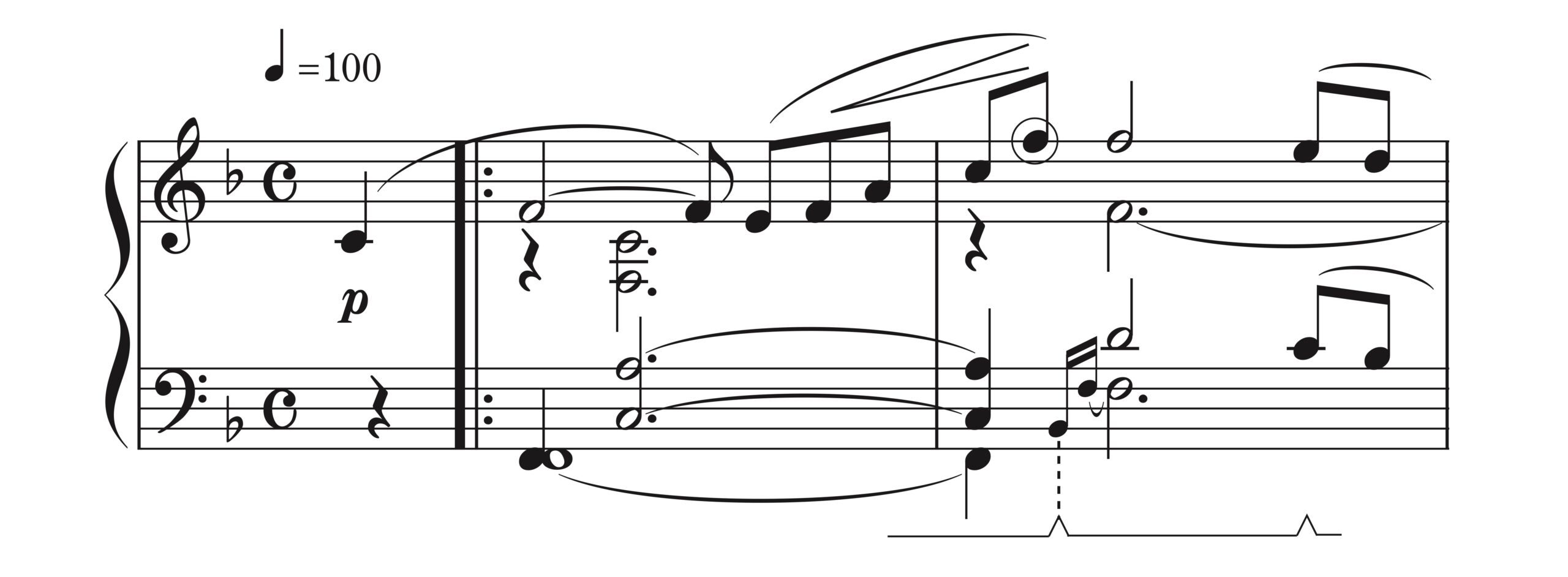

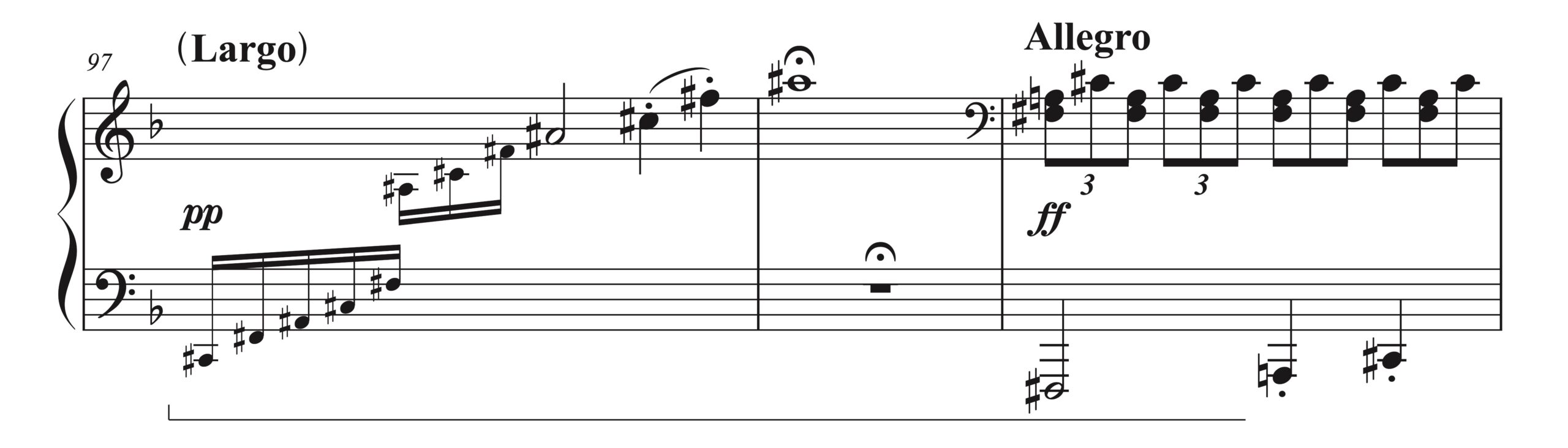

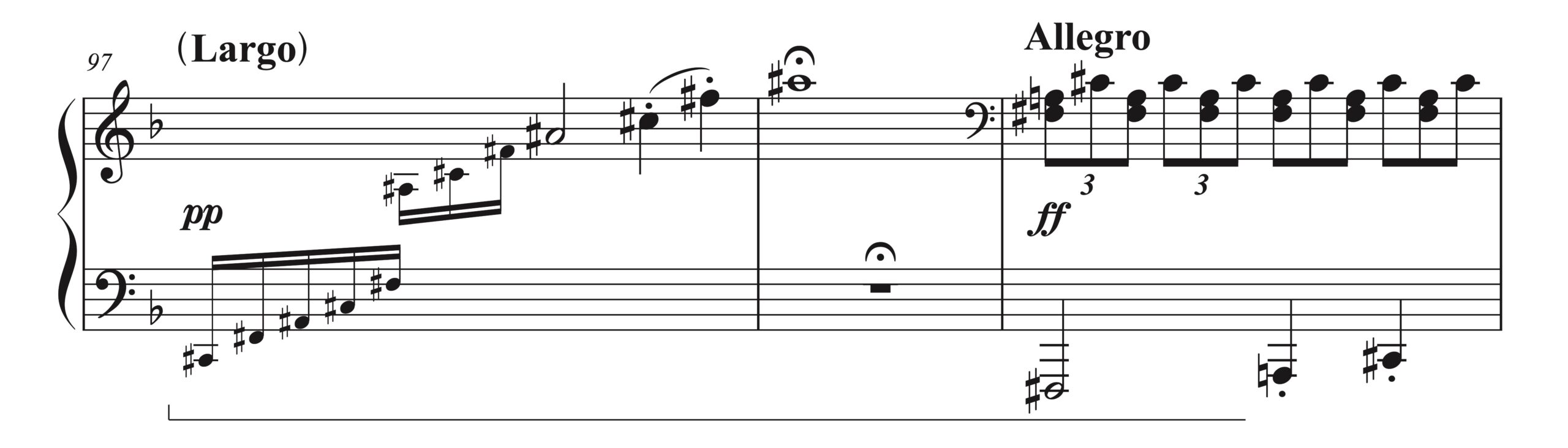

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、97-99小節)

クレッシェンドがいちじるしい場合、P.C.はまったく必要でない。

(抜粋終わり)

この一文のみ解説されています。「P.C.」とは、ペダルチェンジのこと。

このペダリングを実際に試してみてください。確かに、問題なく成立します。Ais音とA音という、ぶつかる関係になる音が混在していますが、ff の強音が pp の弱音をかき消してしまうので問題は生じません。

なぜ、K.U.シュナーベルはこのようなペダリングを提案したのか考えてみましょう。

ただ踏み替えの手間を減らすためなのでしょうか。まさかそんなことはありませんね。

まず一つ考えられる理由としては、ff のところのジャストで踏み替えるよりも、踏みっぱなしのまま ff へ突入したほうがピアノが良く響くから、というもの。

ダンパーペダルを踏んですべてのダンパーが弦から開放された状態というのは、言ってみれば「トンネル状態」なので、ピアノが良く鳴るわけです。

(再掲)

ここで、もう一つ疑問が出てきます。

それだったら、「フェルマータの後で一瞬響きを切って、ペダルを踏み込んでからff に入ればいいのではないか」というもの。

これは、解釈の一つとしてはアリですが、K.U.シュナーベルの意図した内容とは大きく異なります。彼がペダルを踏みっぱなしにするという指示をしている時点で、「ff へ入る前に、無音の間(ま)を空けないで弾いて欲しい」というメッセージが含まれているということ。

様々なピアニストの演奏を聴いているとK.U.シュナーベルが提案しているペダリングをとっていないケースもありますが、筆者は十分検討の意味があるペダリングだと感じています。

特に pp の空気を断ち切るような ff を表現したいときには、「ひとつなぎのペダリング」という解釈はプラスにはたらきます。

・ペダルの現代技法―ピアノ・ペダルの研究 著 : K.U.シュナーベル 訳 :青木和子 / 音楽之友社

► 終わりに

本記事を通して、ペダルが技術的な「道具」ではなく、音楽表現の「言語」であるということが分かったと思います。これらの視点は、ペダリングへの理解を深める入り口に過ぎません。自身でも数多くの事例に触れながら、さらに学習を進めてください。

関連記事:

・【ピアノ】ソフトペダルの使い方と表現技法

・【ピアノ】楽器の構造から学ぶペダリング

・【ピアノ】ペダリングの分析的アプローチ:濁り以外の重要ポイント

・【ピアノ】作曲家自身によるペダリング指示を読み解く

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント