【ピアノ】楽曲のクライマックス構造とパターン分析

► はじめに

楽曲分析において、クライマックスの理解は演奏解釈の要となります。クライマックスとは、楽曲の中で最も聴き手の感情や注意を引く部分であり、例えば以下の要素によって特徴づけられます:

・音量の増大(フォルティッシモなど)

・音域の拡大や和声の充実

・リズムの密度の変化

・テンポの変化

・調性の変化

本記事では、クラシック音楽におけるクライマックスの代表的なパターンの特徴を解説します。

► 楽曲で見られるクライマックスのパターン 5選

‣ 1. 一つのクライマックスがあり、そこへ向かっていく

最も伝統的で一般的なパターン。聴衆にとって分かりやすく、作曲家が意図的に感動を作り出すために用いる手法です。

クライマックスが:

・楽曲の中頃に来るか

・ラスト部分に来るか

については楽曲構成によって様々です。

代表的な楽曲例:

・モーツァルト「トルコ行進曲」(ラストにクライマックス)

・シューマン「初めての悲しみ」(ラストにクライマックス)

・ドビュッシー「月の光」(中間部にクライマックス)

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム) 初めての悲しみ Op.68-16」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

‣ 2. 複数のクライマックスがあり、それらが並置されている

前項目の例と異なるのは、「1曲の中で同程度のクライマックスが複数回出てくる」という部分。それらを並置することで楽曲を構成している例を見てみましょう。

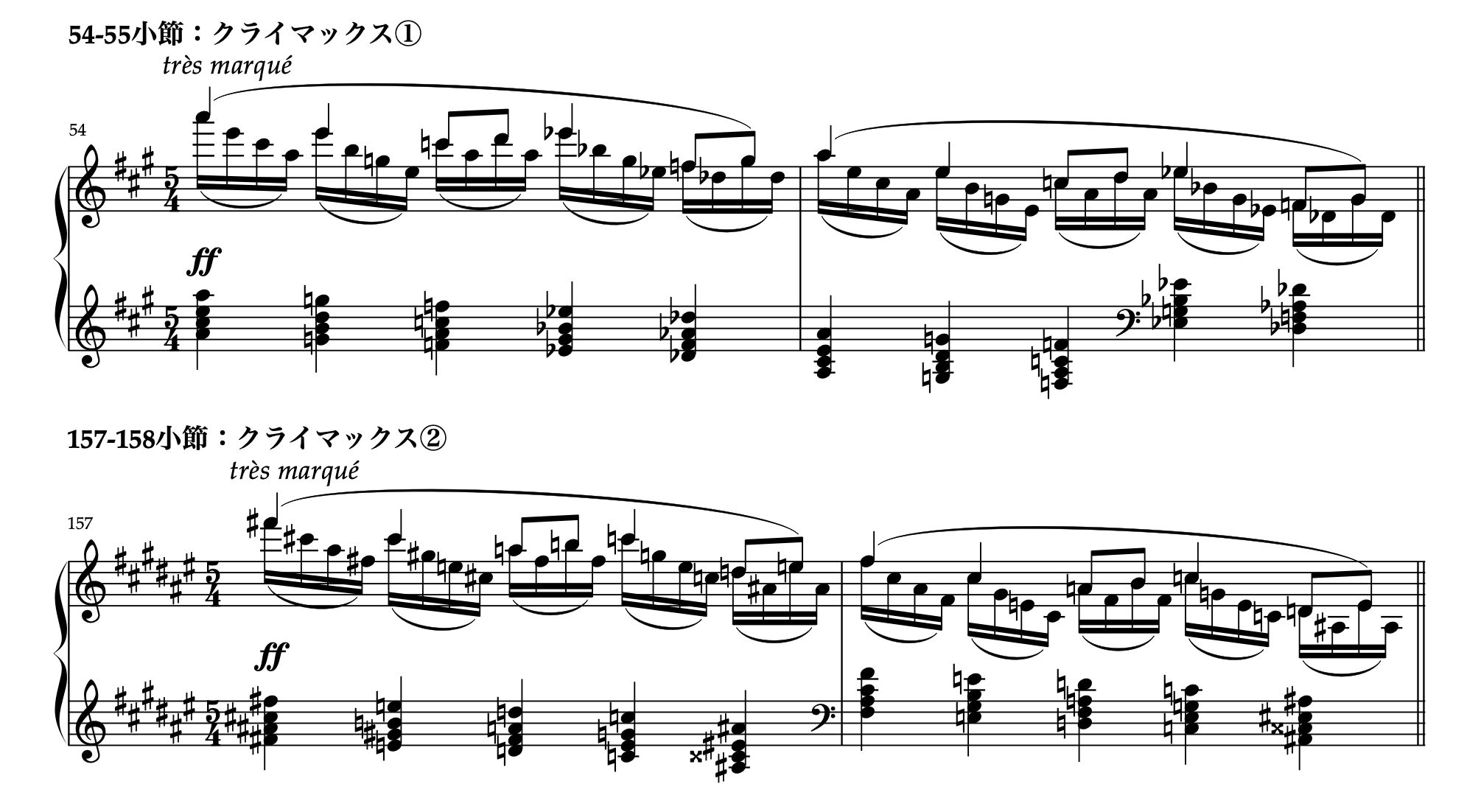

ラヴェル「ソナチネ 嬰ヘ短調 M.40 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、54-55小節 および 157-158小節)

・54-55小節では1回目のクライマックス

・157-158小節では2回目のクライマックス

・159小節目以降、真のクライマックス

真のクライマックスは楽曲の最終和音の一発にあるわけですが、楽曲の構成として明らかに並置されたクライマックスに聴こえる部分が譜例の箇所。

こういった手法はあらゆる時代の作品に出てきますが、特に「ロンド形式」などの繰り返しが多い作品では比較的多く見られます。ちなみに、ラヴェルのこの作品も楽式としてはロンド形式です。

演奏面では、「それらのクライマックス同士のバランスを考える」ことが解釈のポイントとなってきます:

・全部同じくらい盛り上げてしまっていいのか

・クライマックスの中での優先順位を決めるのか

‣ 3. クライマックス的な強音が突然発生する

ロマン派以前にはそれほど見られなかった手法であり、予期せぬ強音によって聴衆に衝撃を与えます。

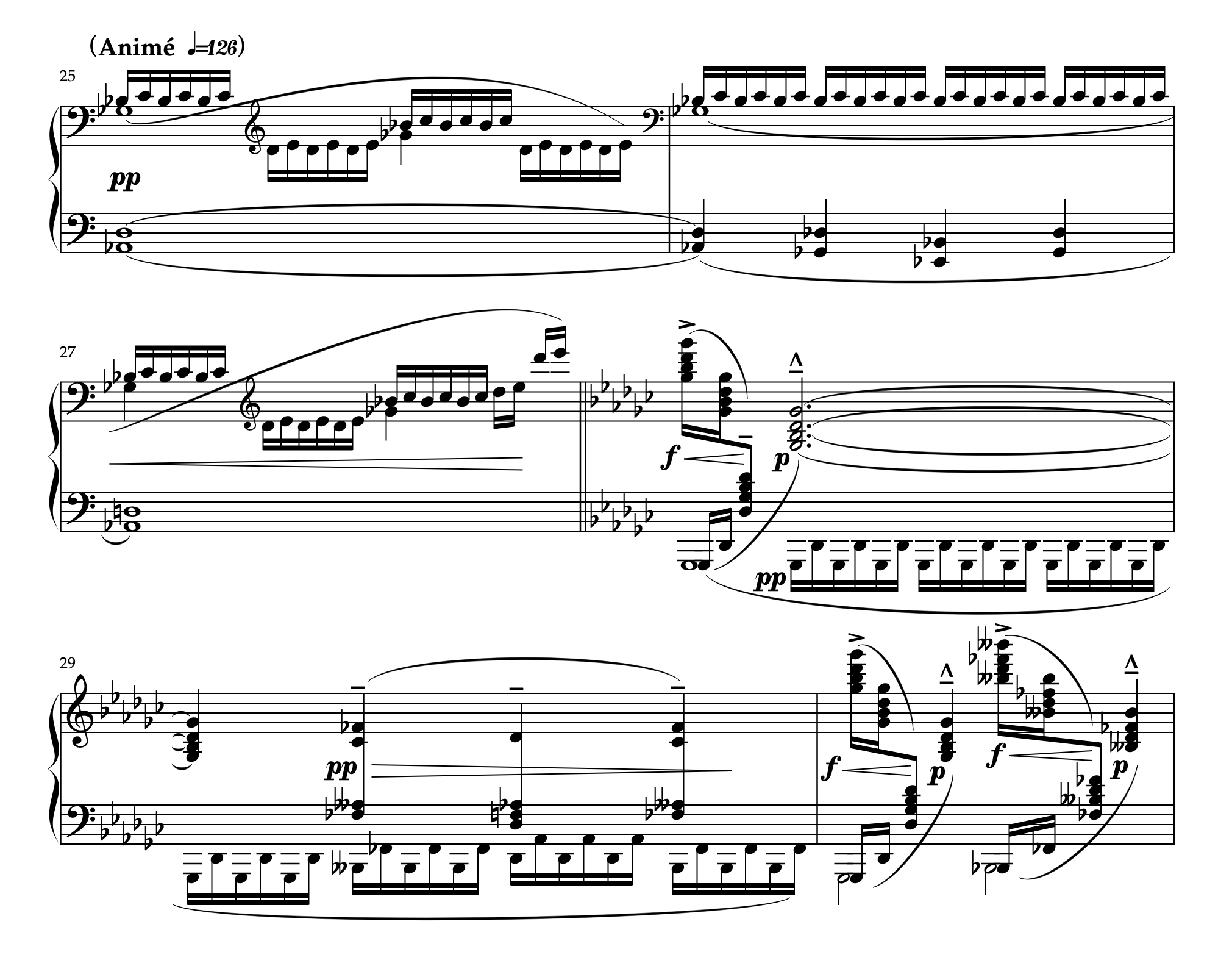

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 野を渡る風」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、25-30小節)

27小節目ではクレッシェンドとともに f が導かれていますが、30小節目ではいきなり吹いてきた強風かのようにクライマックス的な強音が突然発生しています。

もう一例を見てみましょう。

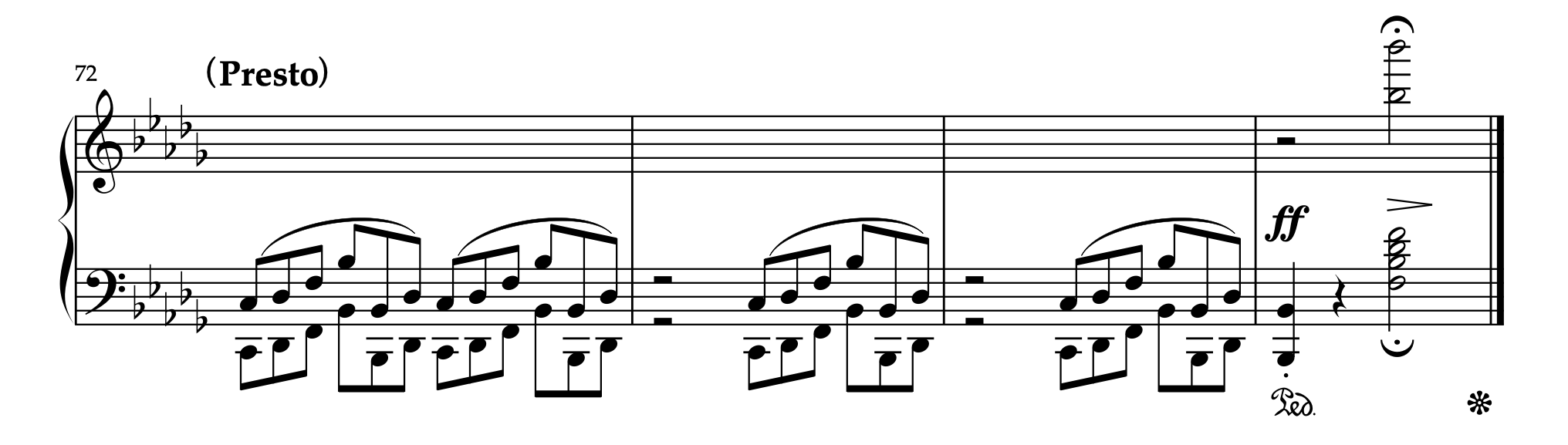

ショパン「ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

一番最後の ff を予感・期待させるような構造にはなっていないので:

・一つのクライマックスへ向かっていく手法

・クライマックス的な強音が突然発生する手法

のどちらで捉えるかは、解釈によると言えるでしょう。

‣ 4. 曲頭にクライマックス的要素が来て、収束していく

この手法は現代音楽では何作品か見られますが、20世紀以前の作品にはあまり見られない印象です。オーソドックスな音楽の構造とは逆を行っているからでしょう。

実験的な作品が増えてきてからのほうが多く出てくるようになったのは、当然のことです。

‣ 5. クライマックスを作るという構造すら持っていない

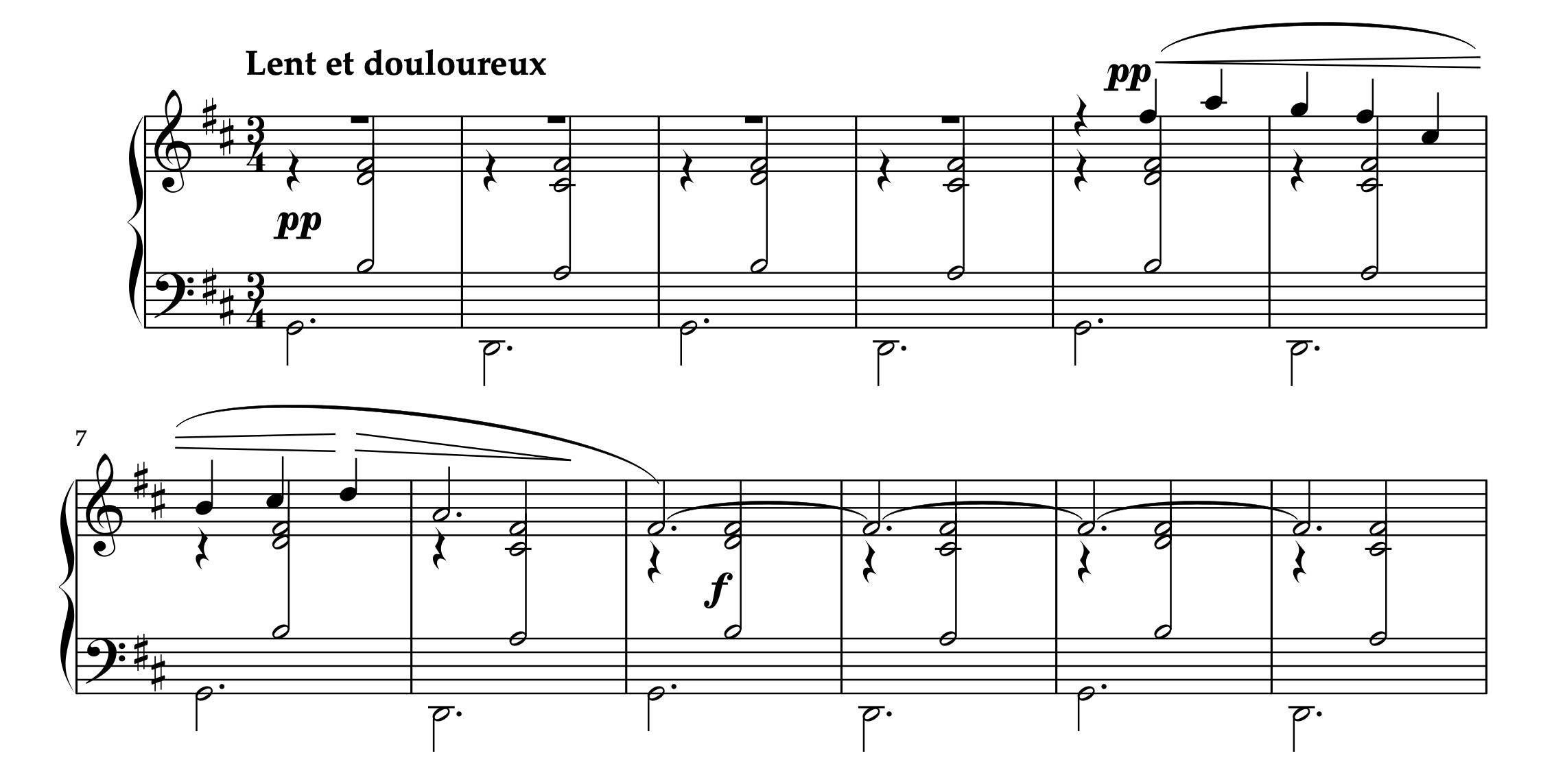

サティ「3つのジムノペディ 第1番」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-12小節)

サティの例のように、主に近現代以降の作品が該当します。

それまでの作品の場合は、たとえどんなに静かな作品であっても、その中で何かしらの「小さなクライマックス」を用意しているのが通常でした。一方、この手法による作品には「クライマックスを作る」という発想はありません。

サティよりももっと現代寄りになると、さらに数は増えます。

パブリックドメインになっていないので譜例は掲載できませんが、例えば、ペルト「アリーナのために」などのピアノ曲はこの手法によると言えるでしょう。クライマックスの創出とは無縁であり、クライマックスという概念自体の再解釈がされています。

こういった構造は、映画で言うと、タルコフスキーの作品のようなものでしょう。

► クライマックスの多様性:音楽分析の視点から

時には、最も静かな瞬間が最大の緊張を生み出し、あるいは、音が消え去る瞬間こそが最も劇的な表現となることがあります。

ここからは、2種類の異なるクライマックス表現を通じて、音楽における「頂点」の多様性について見ていきます。

‣ クライマックスの多様性

· 1. 意図的に「薄く」なったクライマックス

古典派の巨匠ハイドンは、しばしば聴衆の予想を裏切ることで劇的な効果を生み出しました。この作品の冒頭部分は、その手法の見事な実例です。

ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

1-6小節の中におけるクライマックスは、フォルツァート( fz )の部分。

この箇所では、クレッシェンドを経てフォルツァートに至る流れの中で、注目すべき現象が起きています。クライマックスの瞬間、音楽は意図的に「薄く」なるのです。

具体的には:

・下声部が完全に休符となる

・上声部は3度和音のみという簡素な構成

・しかし、この「意図的な空白」が緊張感を高める

この手法の効果:

・周囲の音楽との強いコントラスト

・聴衆の予想を裏切ることによる心理的インパクト

・単純な和音構成が持つ力強さ

· 2. 余韻としてのクライマックス

ロマン派を代表する作曲家ショパンは、クライマックスの新しい可能性を追求しました。

ショパン「バラード 第2番 Op.38」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、197-198小節)

この部分で注目すべきは、最高音に到達した直後の休符です。ショパン自身によるペダル指示を踏まえるのであれば、音自体は鳴り続けていますが、この「休符」には以下のような意味があります。

・聴衆の想像力を最大限に活用する瞬間

・先行する音楽的エネルギーの解放点

・エネルギーが放射された後の、音楽的な緊張が最高潮に達する地点

fz よりもむしろ、直後の休符がクライマックスとなる理由

心理的効果:

・直前までの音楽的エネルギーが聴衆の内面で反響

・不安定な和声での突然の休止が生む劇的なコントラスト

音楽的構造:

・先行する音楽の運動エネルギーが休符で結晶化

・次に続く音楽への橋渡しとしての機能

‣ クライマックス分析の重要性

楽曲分析(アナリーゼ)において、クライマックスの把握は基本的かつ重要な要素です。それは単に「最も大きな音」や「最も高い音」を見つけることではありません。

分析の際の着目点

1. 構造的位置

・楽曲全体における配置

・他のクライマックスとの関係性

2. 表現手法の多様性

・音量や音の厚みだけでない多角的アプローチ

・意外性の活用

3. 文脈との関連

・前後の音楽との関係

・全体の物語性における役割

► 応用:易しい作品を使った、より深いクライマックスの分析と解釈

‣ C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」

· 分析対象と基本情報

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

基本的な楽曲構成:

大きな区分:

・Aセクション(1-9小節):力強い主題提示と第一クライマックス

・Bセクション(10-22小節):対照的な表情をもつ展開と第二クライマックス

詳細な区分:

・A部分

– 1-3小節(第1フレーズ)

– 4-7小節(第2フレーズ)

– 8-9小節(エンディング)

・B部分

– 10-13小節(第1フレーズ)

– 14-17小節(第2フレーズ)

– 18-20小節(第3フレーズ)

– 21-22小節(エンディング)

クライマックスの位置:

・第一クライマックス(8-9小節)

・第二クライマックス(21-22小節)

· クライマックスの活かされ方の比較

(再掲)

第一クライマックスへのアプローチ(A部分)

前段階での工夫(カギマークa)

・メロディの音域を意図的に抑制

・バス音は低音域配置

第二クライマックスへのアプローチ(B部分)

前段階での工夫(カギマークb)

・メロディは高めの音域を維持

・カデンツ(和声の終止形)でバス音を高めに設定

8-9小節は、Aセクション(1-9小節)のエンディング部分であり、第一クライマックス。

このクライマックスを活かすためにとられている工夫は、カギマークaの部分に見られます。そこまでの3-5小節よりもメロディの音域を低くすることで落ち着きを感じさせておき、8-9小節が盛り上がって聴こえるようにコントロールしています。

21-22小節は、Bセクション(10-22小節)のエンディング部分であり、第二クライマックス。

このクライマックスを活かすためにとられている工夫は、19-20小節の部分に見られます:

・カギマークbの部分のメロディは音域高く使われている

・その代わり、Aセクションの時よりもカデンツ(20小節目)におけるバス音の音域を高く設定している

カデンツの音域を高く保って低いバスを控えておき、21-22小節で低いバスを出すことで盛り上がって聴こえるようにコントロールしています。

ここで注目すべき点は、クライマックスの音遣いはAセクションとBセクションで同様であるにも関わらず、それを活かすための手法は全く正反対のアプローチだということです。

· 他の楽曲への応用

この分析手法は以下の場合に特に有効です:

・オーソドックスな作りの作品

・ダイナミクス表記の少ない作品

・同じ形による複数のクライマックスが用意されている楽曲

分析の手順:

1. クライマックスの位置を特定

2. 各クライマックスとその直前の音楽的特徴を分析(和声進行、音域の使い方、リズムパターン など)

3. クライマックスへのアプローチを比較

4. 演奏表現への応用を検討

類似の分析手法は、より複雑な作品の理解にも応用可能です。例えば、ソナタ形式の楽章における複数の山場の比較などにも有効です。

► 終わりに

本記事で見てきたように、クライマックスのアプローチは時代と共に多様化してきました。

クライマックスの「型」を知ることで、作曲家がなぜその瞬間にその手法を選んだのかを理解するヒントになります。それは、楽譜に書かれた音符の背後にある物語を読み解く鍵となります。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「初めての悲しみ」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン 初めての悲しみ】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント