【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「バラと、海と、太陽が」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

「夫の歌曲を、ピアノだけでどう表現するか」——19世紀の女性ピアニスト、クララ・シューマンが挑んだこの課題の答えの一つが、「バラと、海と、太陽が(Rose, Meer und Sonne)」のピアノ独奏編曲版です。歌曲集「愛の春 Op.37」からクララにより唯一ピアノ独奏に編曲されたこの作品は、原曲の詩的世界を損なわず、ピアノの響きで魅力を引き出しています。

本記事では、この作品の音楽的特徴を詳しく解説し、実際の演奏に役立つ具体的なヒントまで紹介します。

► 前提知識

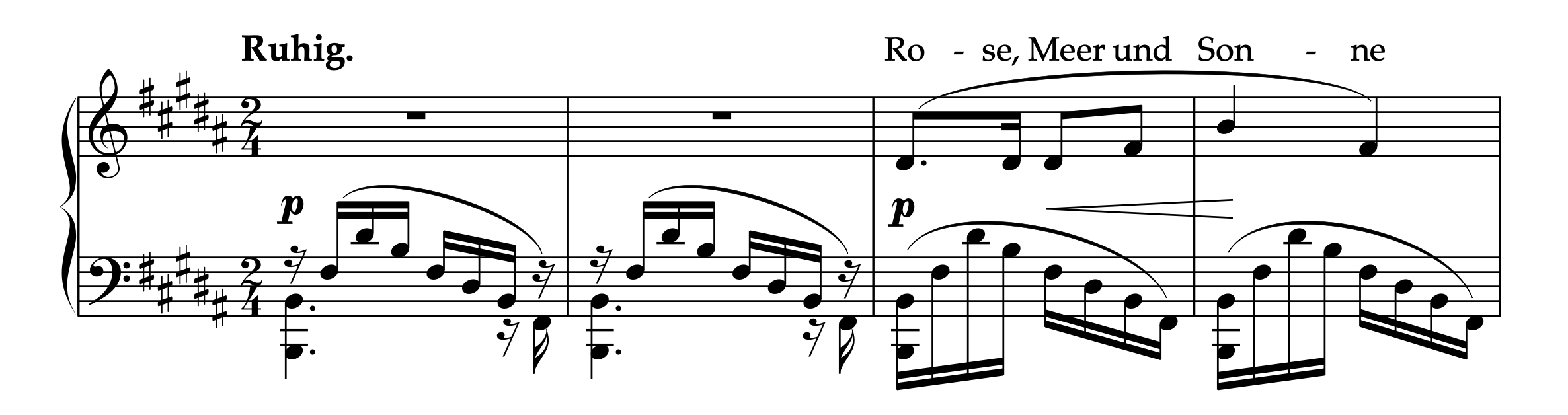

‣ 原曲「バラと、海と、太陽が」の基本情報

シューマン「愛の春 Op.37 より 第9曲 バラと、海と、太陽が」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1841年

演奏時間:約3分30秒

歌詞:フリードリヒ・リュッケルト

内容:バラ、海、太陽のすべてが、愛する人の姿に集約され、その愛が人生全体を包み込む喜びを歌った曲

構成:「愛の春 Op.37」の第9曲

全12曲からなる「愛の春 Op.37」はロベルトとクララの共作であり、クララは3曲作曲しました。「バラと、海と、太陽が」はロベルトが作曲しました。この歌曲集のロベルトが作曲した作品のうちクララがピアノ独奏版に編曲したのは、本楽曲のみです。原曲の楽譜編集者としても活躍したクララ自身のピアノソロ編曲作品という意味でも貴重であり、演奏・研究の両面で高い価値を持っています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

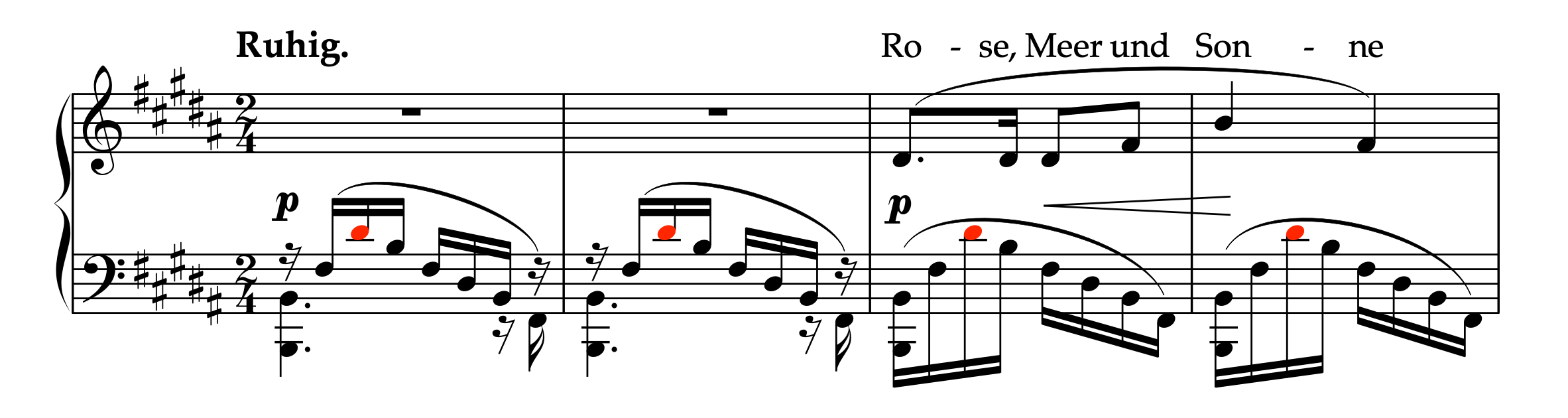

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

シューマン「バラと、海と、太陽が(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

クララの編曲で最も特筆すべきは、その「控えめさ」です。原作品を素材として自由に作り変えるのではなく、ロベルトの音楽への深い敬意を持ちながら、最小限の変更で新しい表現を生み出しています。

編曲の特徴

伴奏部の忠実な活用:

・原曲のピアノ伴奏の音遣いをできる限りそのまま採用

・歌のメロディを自然に組み込む

構成の簡潔化:

・一部反復を省略し、演奏時間を短縮

・エンディングは原曲通りの長さを保持(結果的にエンディングがやや長く感じる構成)

声部配置の工夫:

・メロディラインが自然に際立つバランス調整

・必要最小限の音の変更

この方針により、歌曲の本質を保ちながら、ピアノ独奏曲として仕上がっています。

技術的難易度

ツェルニー30番後半程度から挑戦可能

テンポはゆるやかですが、和音の連続や多声部の弾き分けなどが求められるので、ある程度の練習期間が必要になるでしょう。

► 演奏上の注意点

‣ メロディの棲み分けと前後の統一性の維持

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

技術的課題

3小節目のレッド音符Dis音のように、メロディと伴奏が同音域で重なる箇所では、伴奏音がメロディの一部に聴こえてしまう危険があります。

演奏のコツ

タッチの差別化:

– メロディ部分:p と書かれているが、やや骨太の音で弾く

– 伴奏部分:指の腹を使った柔らかく控えめな音で弾く

– 打鍵速度のコントロールを意識する

バランスの事前設定:

– 1-2小節(メロディ不在の伴奏部分)のDis音から、3小節目と同じニュアンスで演奏

– 前後の統一感を保つことで、メロディ出現時の自然な流れを実現

‣ 音が同じで他の表現表記が異なる部分に注意

特に注意すべき箇所:

・25-27小節と50-52小節

・音遣いは同じだが、表情記号が全く異なる

陥りやすい罠:

・音型が同じため無意識に同じ表現になってしまう

・意識せずに演奏していると、暗譜の学習段階になってから困ることになる

楽譜を見て弾いているときはそのまま弾くので区別できますが、楽譜から離れたときには、意識しておかないと表現が一緒くたになってしまう可能性があります。

歌曲編曲作品共通の注意点

この楽曲に限らず、「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」の収載作品は原曲が歌曲であるからこそ、メロディ部分の繰り返しが出てきます。1番と2番で上記のようなわずかな違いが書かれていることもあります。必ずどこがどう異なっているのかを譜読みの段階から整理したうえで練習しましょう。

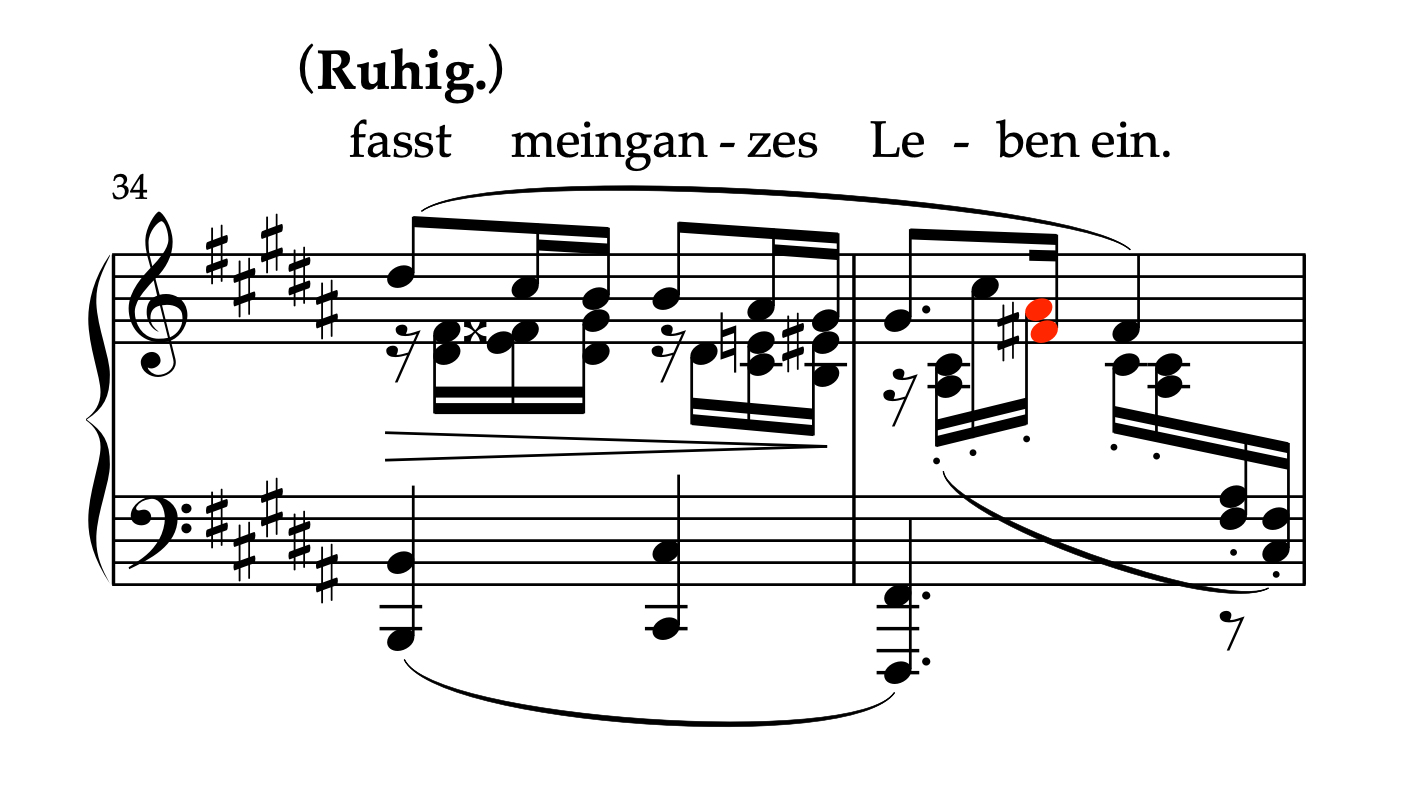

‣ トップノートにきていないメロディの浮き立たせ方

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、34-35小節)

問題箇所

35小節目(譜例のレッド音符部分)では、下のFis音がメロディですが、上の音が目立ちやすい構造になっています。

なぜ、難しいのか

強く弾けばいいわけではありません。このFis音は裏にある短い音価なので、メロディとして聴かせたいながらも、メロディの中ではあまり目立たせたくないのです。

解決策:アルペッジョ技法の応用

素早く軽いアルペッジョを加える:

・素早くアルペッジョ

・発音タイミングが多少ズレるので、メロディが聴き取りやすくなる

実施の注意点:

・ゆっくりアルペッジョすると拍感が崩れてしまう

・録音してズラし方の加減を確認

35小節目の右手の伴奏部分にはスタッカートが書かれています。これは、「短く切る」という意味ではなく、「ダンパーペダルを使っていても手は切って弾く」という意味です。そうすることで、軽い空間的な音色が得られます。

► 楽譜情報

クララ・シューマンによるロベルト・シューマン歌曲の編曲集はいくつかの出版社から刊行されていますが、以下のRies & Erler出版の楽譜をおすすめします。

推奨楽譜

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

特徴:

・国内外で広く流通しており、最も手に入れやすい

・クララが編曲したロベルト歌曲30曲を網羅

・歴史的価値と実用性を兼ね備えた資料

・音楽学習者、研究者、演奏家に広く愛用されている

・メロディの上に原曲の歌詞が掲載(デュラン版などとの一番大きな違い)

・他の編曲作品も学べるため、長期的な学習投資として価値が高い

► 終わりに

クララ・シューマンによる「バラと、海と、太陽が」のピアノ編曲版は、歌曲集「愛の春 Op.37」から唯一クララによりピアノ独奏化された特別な作品です。作曲家への深い愛と音楽的理解から生まれたこの編曲は、原曲の詩的世界をピアノの響きだけで表現しています。

本記事で紹介した演奏のヒント——メロディの棲み分け、表情記号の違いへの注意、アルペッジョ技法の応用——を参考に、実際の演奏に挑戦してみてください。技術的な課題をクリアすることも大切ですが、原曲の歌詞が描く世界を理解し、それをピアノで歌うように表現することこそが、この作品の魅力を引き出すポイントとなります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント