【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「ミルテとバラを持って」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

クララ・シューマンがピアノ独奏用に編曲したロベルト・シューマンの歌曲「ミルテとバラを持って(Mit Myrten und Rosen)」をご存知でしょうか。この編曲作品は、原曲が持つ詩的な魅力を十分に活かしながら、ピアノソロとして美しく響くよう工夫されています。

今回は、クララによる「ミルテとバラを持って」編曲版の魅力と演奏時のコツについて解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「ミルテとバラを持って」の基本情報

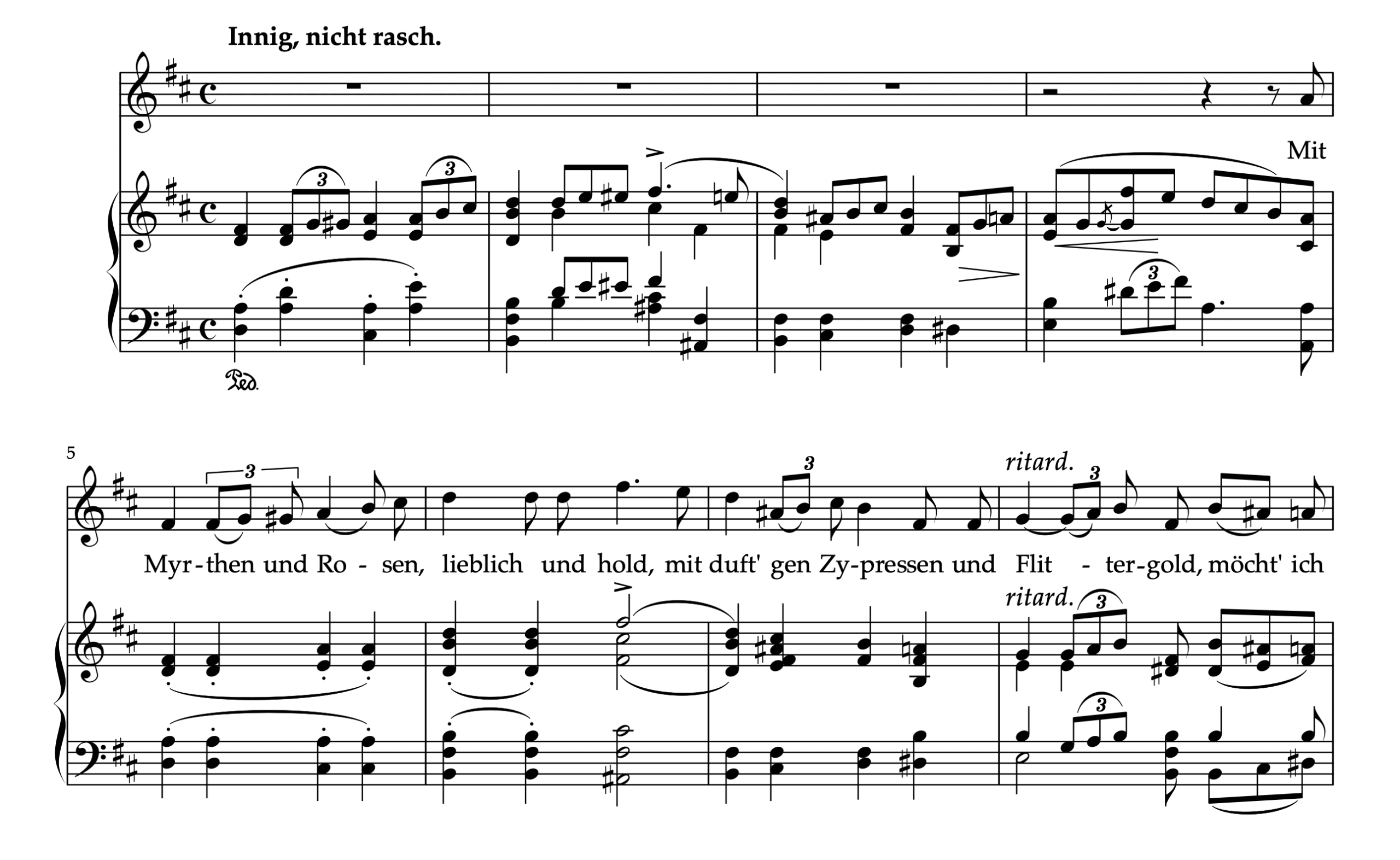

シューマン「リーダークライス Op.24 より 第9曲 ミルテとバラを持って」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約4分

歌詞:ハインリヒ・ハイネの詩

内容:愛と歌を棺に納め、すべてを終わらせたいという悲痛な願いを歌った曲

構成:「リーダークライス Op.24」の終曲

ロベルト・シューマンが作曲した歌曲集「リーダークライス」には、Op.24とOp.39がありますが、「ミルテとバラを持って」は、Op.24の終曲にあたります。シューマンがクララと結婚した年(1840年)に作曲された作品で、フランスの音楽家「ポーリーヌ・ガルシア=ヴィアルド」に献呈されました。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

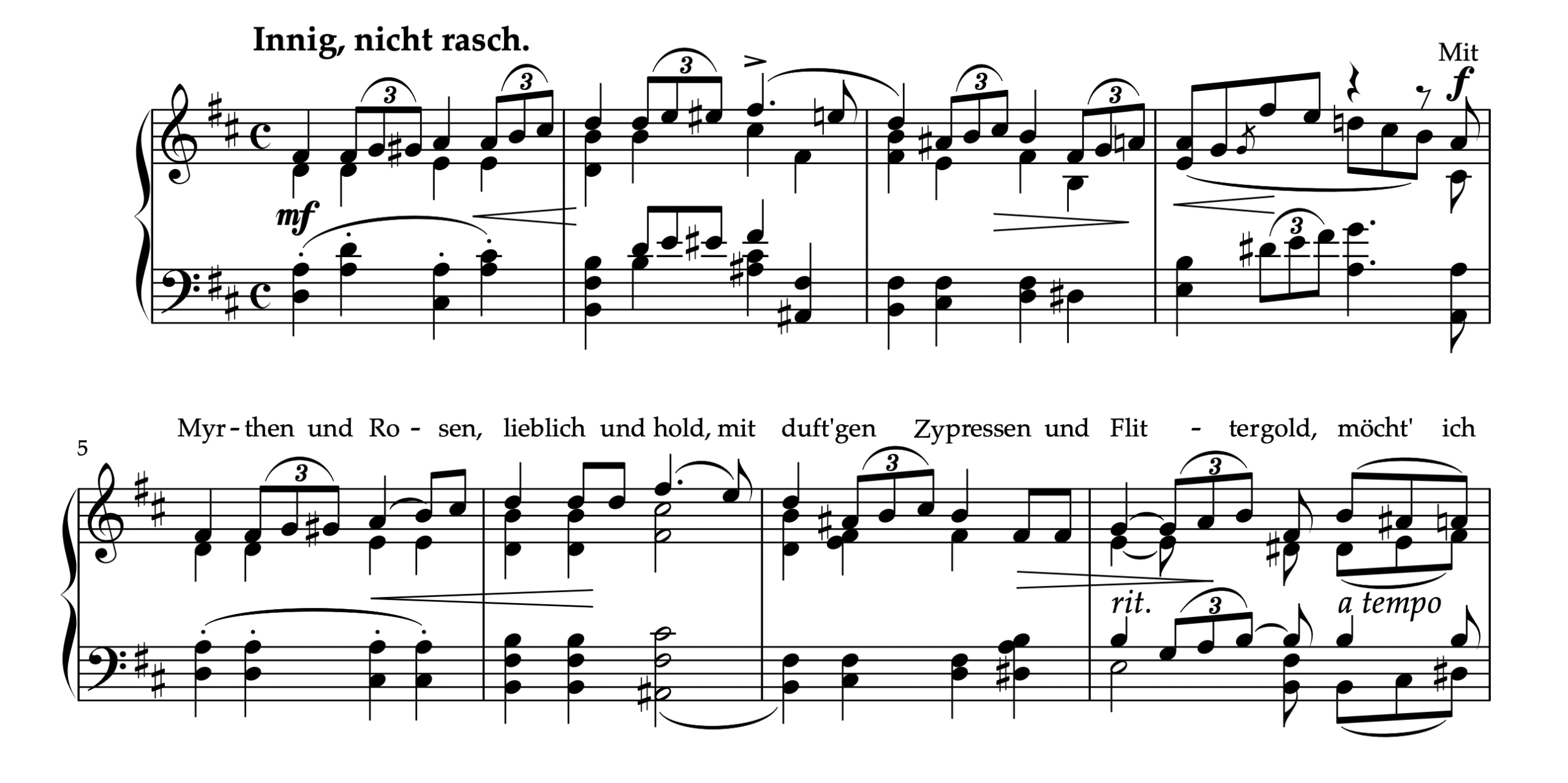

シューマン「ミルテとバラを持って(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララによる編曲の際立った特色は、夫ロベルトの楽曲に対する深い敬意と愛にあります。クララは原作品を単に編曲のための材料として捉えるのではなく、歌曲が内包する芸術的価値を新たな形式で表現するために編曲作業を行いました。

編曲の手法としては、元の歌曲のピアノ伴奏を土台として、そこに歌声部分のメロディを織り込む際、最小限の変更をするだけに留めています。このような控えめなアプローチによって、元楽曲の特徴と自然な流れが維持されているのです。

技術的難易度

ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

► 演奏上の注意点

‣ テンポを仕切り直す箇所の音楽的な連結

この楽曲の特徴の一つは、テンポ変化が多くあることです。テンポを仕切り直す箇所を音楽的に連結するように心がけましょう。例えば:

・14小節目の「a tempo」:pp かつ借用和音による色気のある曲想から一気に仕切り直す転換点

・25小節目のアウフタクトの「a tempo」:19小節目から続いているシンコペーションを戻すきっかけとなる転換点

・40小節目の「a tempo」:pp かつ借用和音による色気のある曲想から一気に仕切り直す転換点

・49小節目の「schneller(もっと速く)」:ラストへ向けた、本楽曲で最も大きな曲想転換点

‣ 69小節目のAdagioの音楽的な導き方

・62小節目から書かれている「langsamer und immer langsamer(だんだん遅く)」

・67小節目から念押しのように書かれている rit.

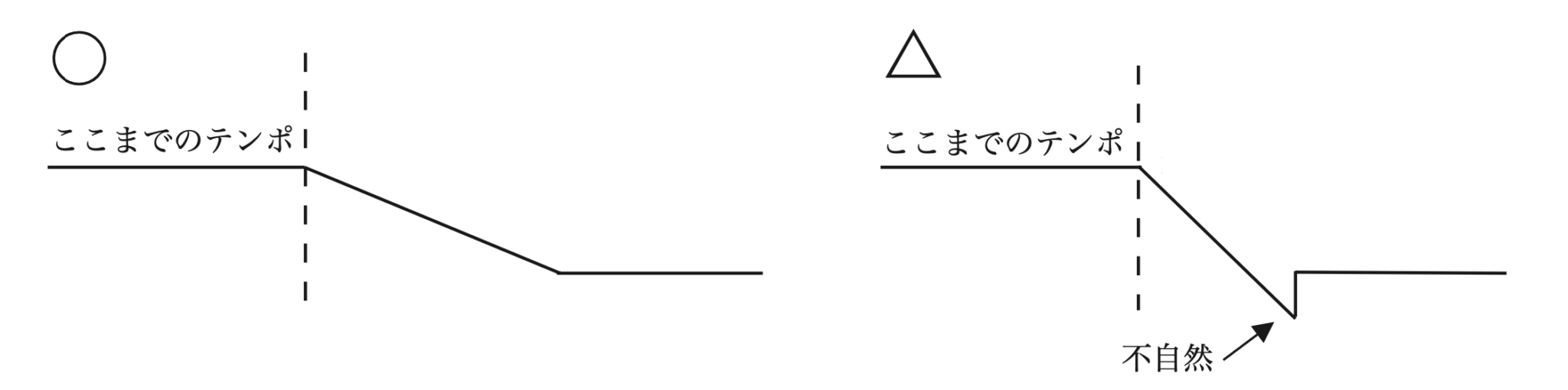

この段階的なテンポの変化により、69小節目の「Adagio(ゆっくりと)」へ入ります。

Adadioへ音楽的に入るために、「ただ単に遅くするrit.」という意識ではなく、「Adagioのテンポを導き出すためのrit.」と考えるようにしましょう。想定しているAdagioのテンポよりも遅くしてしまうと、つながりが人工的になり、音楽的ではなくなってしまいます。

‣ メロディラインのすみ分けに注意

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、15-17小節)

この楽曲の編曲では、原曲のピアノ伴奏で使われている音を極力残したうえで歌のメロディを重ねています。したがって、譜例の「レッド音符 → ブルー音符」のように、メロディよりも目立つ位置にメロディ以外の要素が出てくる箇所も含まれています。

こういった箇所を区別の意識を持たずに弾いてしまうと、どこを聴いていいのか分からず、メロディの「すみ分け」ができないので気をつけましょう。

この譜例の部分では、以下のように大袈裟目に表現するといいでしょう:

・伴奏部分につけられているデクレッシェンドをやや大袈裟に表現する

・メロディの入りを少し明確に表現する

クララ編には歌詞が書き込まれていますが、これはクララが実際に楽譜に添えたものと言われています。しかし、デュラン版など一部の楽譜では省略されているため、使用する楽譜によっては、原曲の歌部分の区別を行うことから学習を始める必要があります。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「ミルテとバラを持って」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

この編曲は、単純な技術的な移し替えではなく、一人の音楽家が愛する人の作品に込めた想いを表現した芸術作品として捉えることが重要です。演奏者は、クララとロベルトの音楽的な対話を再現する役割を担っていると考えて取り組むといいでしょう。

学習する際には、ハイネの詩の内容を理解することで、より深い楽曲理解が可能になります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント