【ピアノ】循環コードの基本:逆循環・大循環・大逆循環まで

► はじめに

循環コードは、あらゆるジャンルの音楽で使われている基礎技術です。循環コードを理解すると以下のメリットがあります:

・楽曲分析力が向上する:実際の楽曲で使われている循環コードを見抜けるようになり、音楽理解が深まる

・作曲 / 編曲のテクニックが上がる:コード進行の組み立て方の引き出しが増える

・即興演奏の幅が広がる:循環の仕組みを理解していれば、その場でアレンジを加えやすくなる

本記事では、基本的な循環コードから、逆循環、大循環、大逆循環まで、実践的な使い方を段階的に学んでいきます。

コードネームの基礎学習が済んでいない方は、まず以下の記事からご覧ください。

【ピアノ】コードネーム学習の完全ロードマップ:入門から実践まで

► 循環コードの基礎

‣ 循環コードとは

特定のひとまとまりのコード進行を限りなく反復できるものを循環コードと呼びます。例えば:

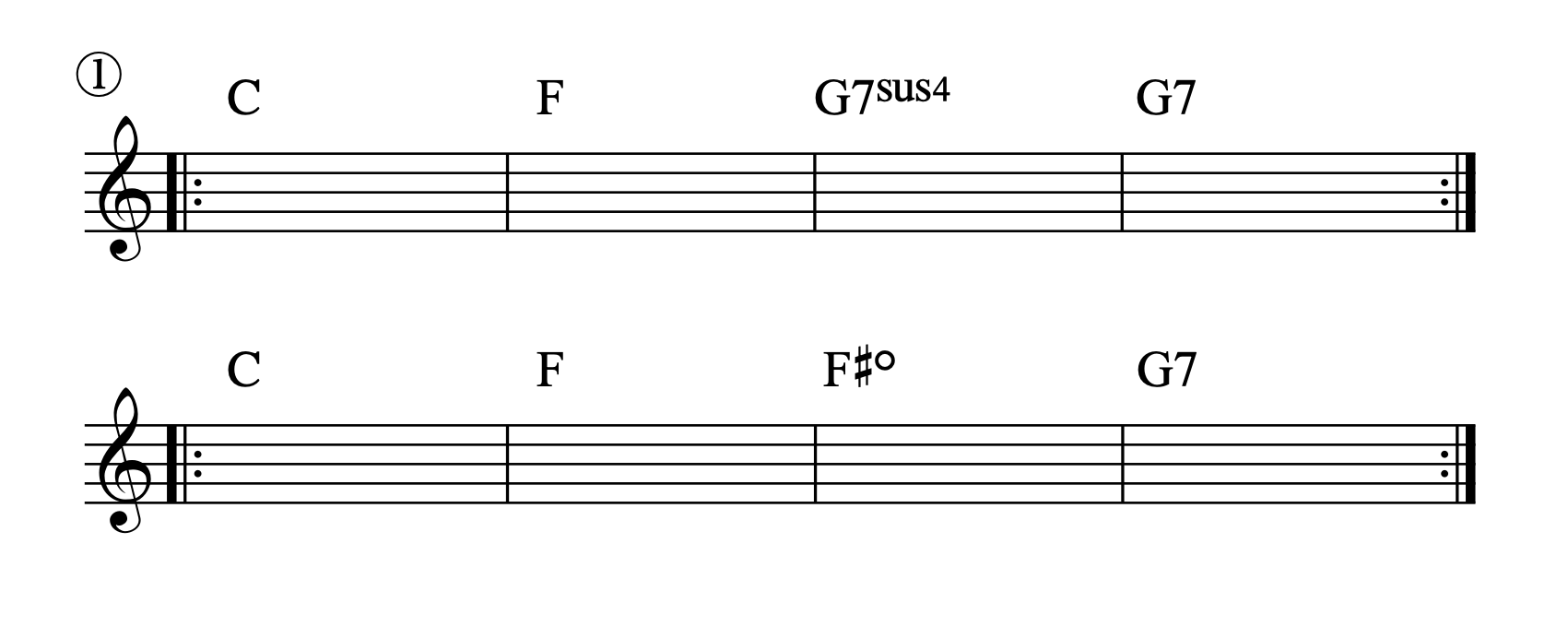

① C→F→G7sus4→G7(Ⅰ→Ⅳ→Ⅴsus4→Ⅴ)

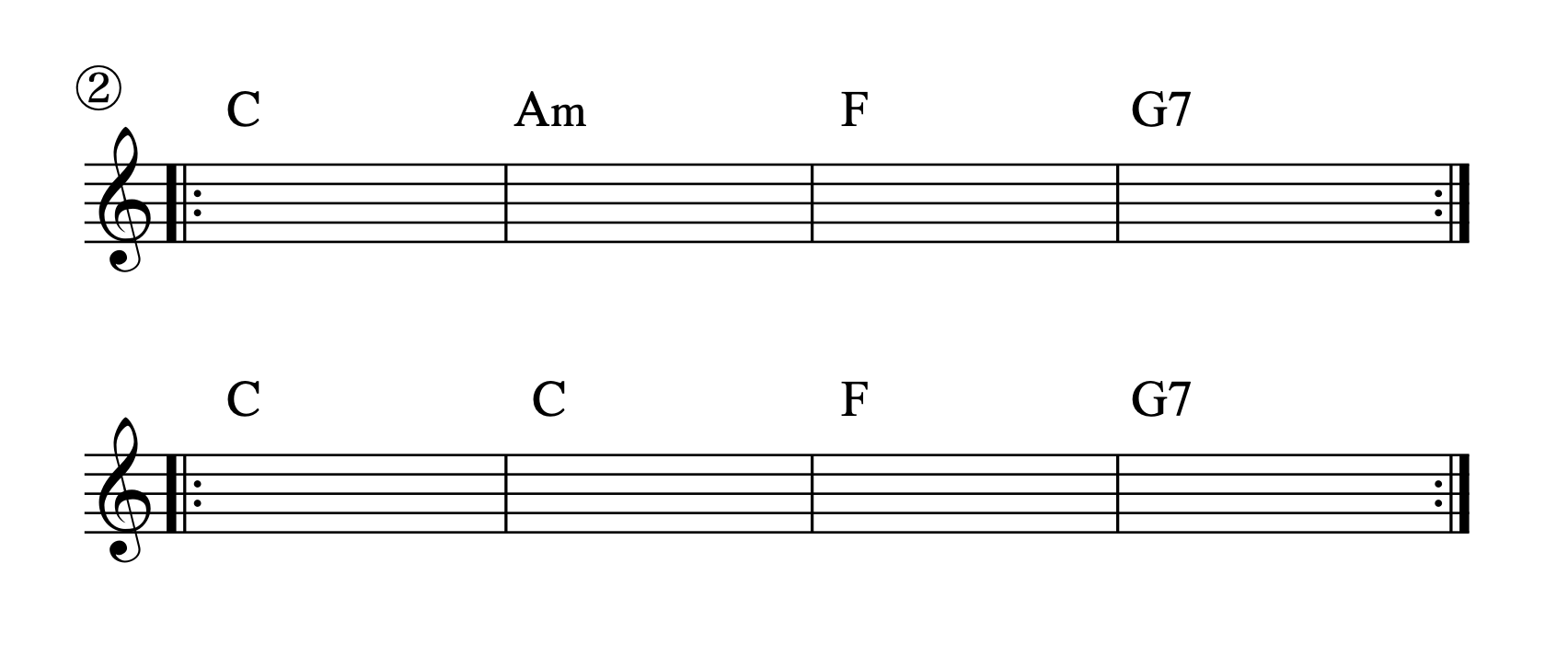

② C→Am→F→G7(Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ)

③ C→Em→F→G7(Ⅰ→Ⅲm→Ⅳ→Ⅴ)

④ Em→Am→Dm→G7(Ⅲm→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ)

短調のものなど、循環コードはこれらの他にも多くの可能性があります。「16小節ひと回し」などの長いコード進行も厳密に言えば循環していますが、循環コードというと、一般的には「2-4個のコード」のまとまりを循環させることを言います(後述の「大循環」「大逆循環」は例外として7-8個のコードが定番)。

上記の例では、最後の4つ目のコードがドミナントセブンスなので最初のコードに戻れるのですが、実際は逆循環の場合など、最後のコードがドミナントセブンス以外になることもあります(後述)。

· 循環コードで使われる重要な用語

実例に入る前に、循環コードのバリエーションを作る際によく使われる3つの用語を理解しておきましょう。

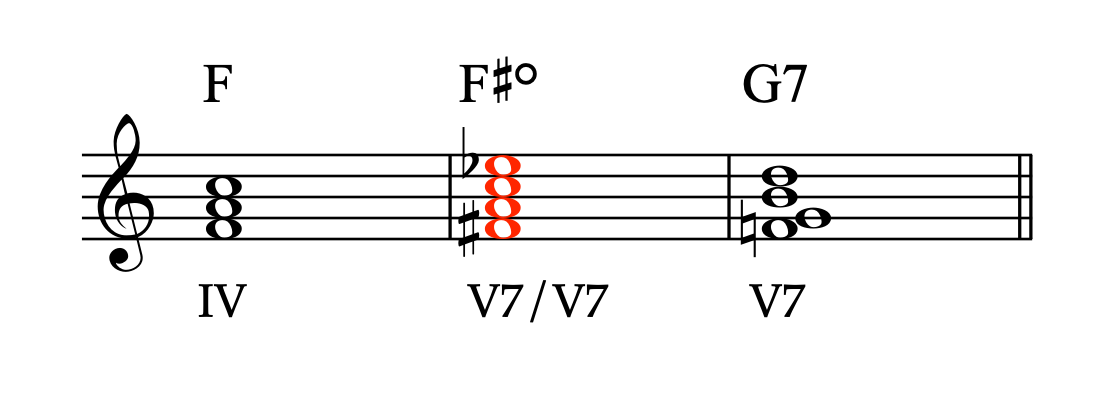

– パッシング・ディミニッシュ

「各ダイアトニック・コードで隣にある2種のコード」同士を半音でつなぐディミニッシュ・コードのことです。

例えば「F→G7(Ⅳ→Ⅴ7)」の間に「F#⚪︎」を挟んで「F→F#⚪︎→G7」とすることで、滑らかなベースラインを作れます。パッシング・ディミニッシュは「G7→F#⚪︎→F」のように下行で使用することもできます。

譜例(Sibeliusで作成)

なぜ「F#⚪︎」が使えるのか

G7をⅠと見立てた場合、「D7→G7」という「Ⅴ7→Ⅰ」ができます。このD7を「D7-9の根音省略形」にすると、F#⚪︎と同じ構成音となるため、「D7-9→G7」が可能ならば「F#⚪︎→G7」という進行も可能と考えます。

– 代理コード

響きが似ていて代理できるコードのことです。

例えば「C→Am→F→G7(Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ)」の場合は、AmとCは構成音(根音、第3音、第5音、第7音など、その和音を作っている音)の3音中「2音」共通音があり、また、共にトニックの機能であるため、代理コードとして置き代えることが可能です。つまり「C→C→F→G7」としても自然に響きます。

主な代理関係:

C ⇔ Am(Ⅰ ⇔ Ⅵm)

F ⇔ Dm(Ⅳ ⇔ Ⅱm)

Em ⇔ C(Ⅲm ⇔ Ⅰ)

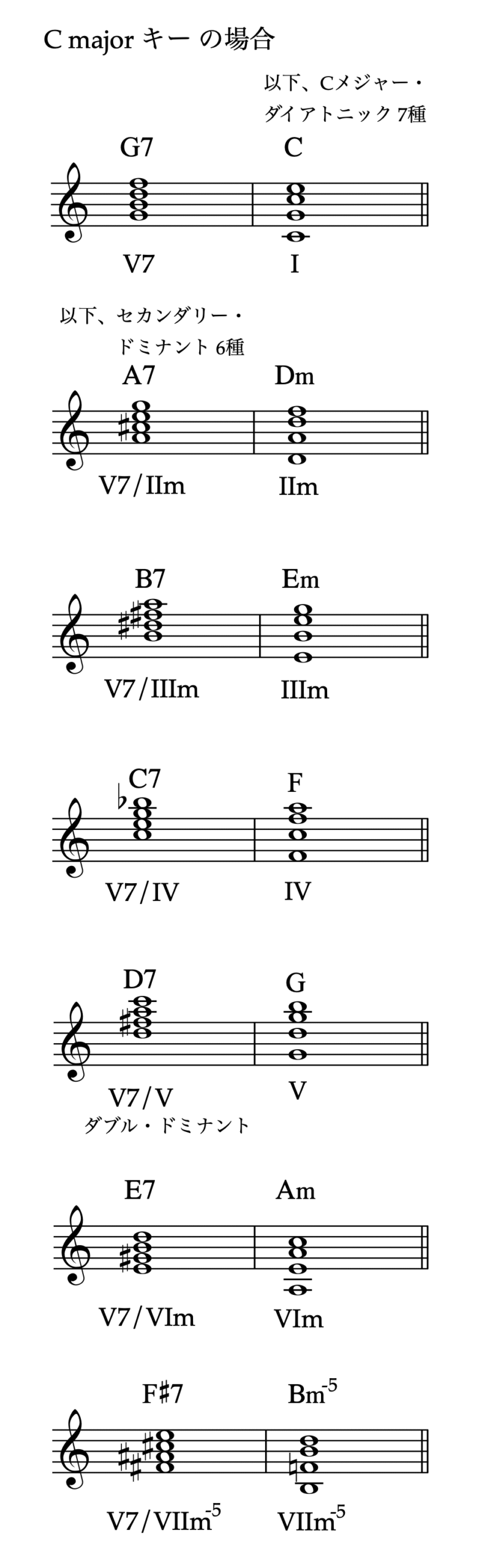

– セカンダリー・ドミナント

譜例(Sibeliusで作成)

「G7→C(C major キー)」以外のダイアトニックコードへ向かうⅤ7をセカンダリー・ドミナントと呼びます。「Secondary」という言葉の通り第1(その調のⅠへ向かうⅤ7) ではない第2のドミナントと言えるでしょう。

C major キーでの主なセカンダリー・ドミナント:

A7 → Dm(Ⅱmへ向かうⅤ7)

B7 → Em(Ⅲmへ向かうⅤ7)

C7 → F(Ⅳへ向かうⅤ7)

D7 → G(Ⅴへ向かうⅤ7) ※ダブル・ドミナント(ドッペル・ドミナント)とも呼ぶ

E7 → Am(Ⅵmへ向かうⅤ7)

これらのテクニックを使うことで、基本的な循環コードから様々なバリエーションを作り出せます。

音源で確認する

· 一つの循環コードからパターンを作る

以下の4つの循環コードに、上記のテクニックを適用してバリエーションを作ってみましょう。

① C→F→G7sus4→G7(Ⅰ→Ⅳ→Ⅴsus4→Ⅴ)

② C→Am→F→G7(Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ)

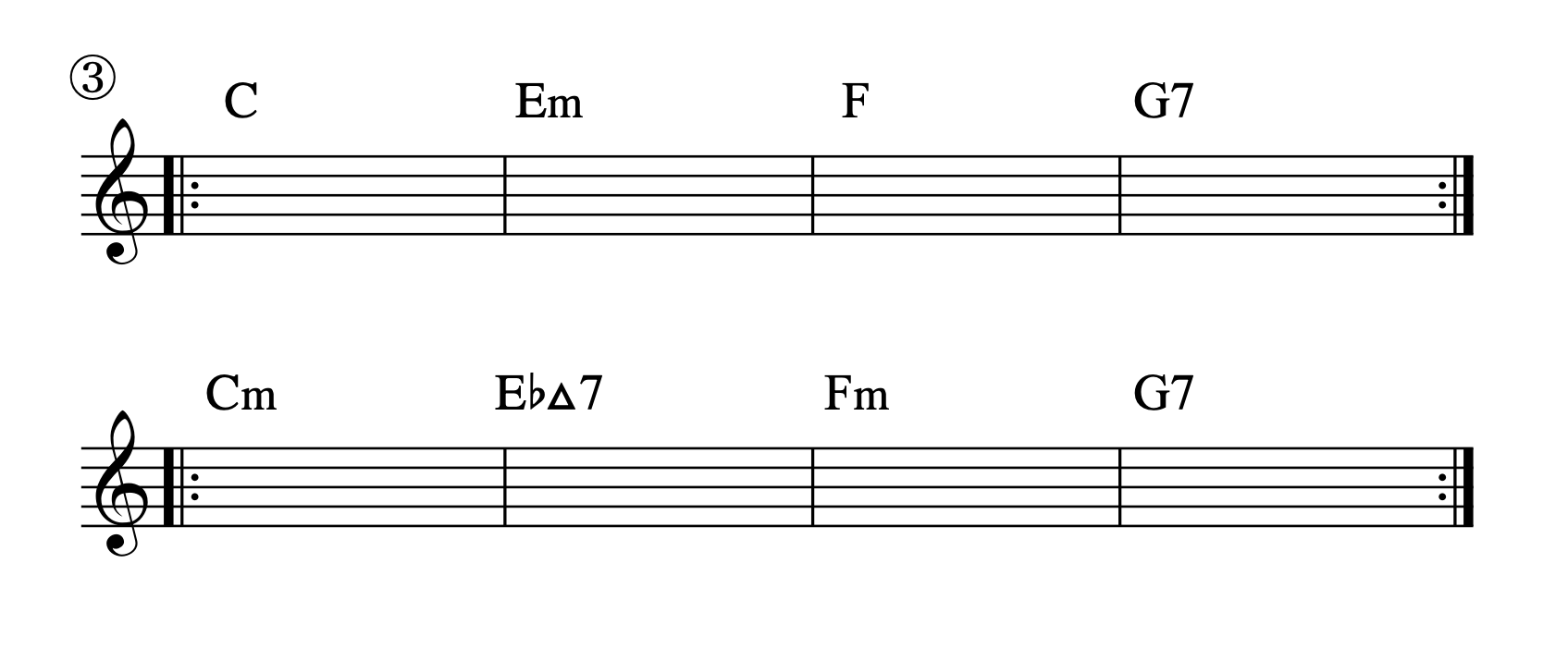

③ C→Em→F→G7(Ⅰ→Ⅲm→Ⅳ→Ⅴ)

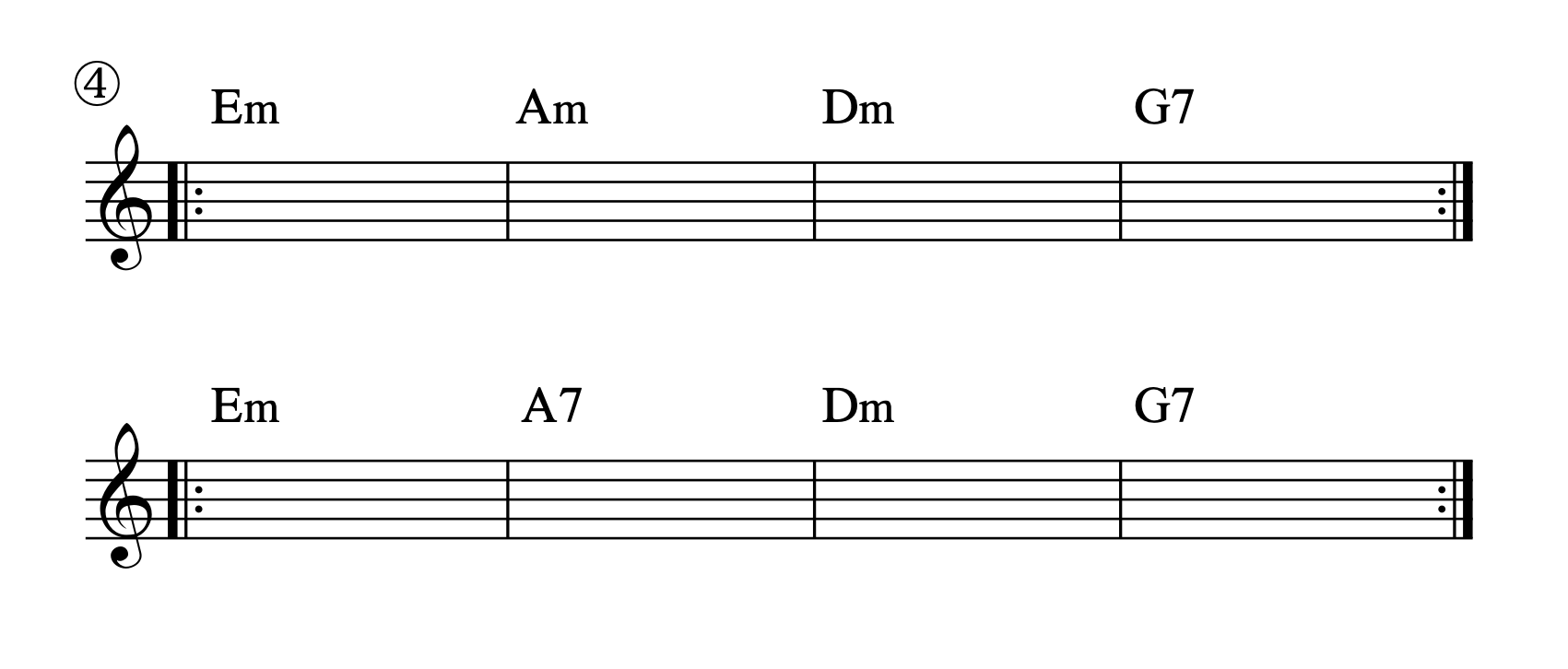

④ Em→Am→Dm→G7(Ⅲm→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ)

バリエーション作成例:譜例(Sibeliusで作成)

パターン1:「C→F→G7sus4→G7」にパッシング・ディミニッシュを使う

G7sus4を「パッシング・ディミニッシュ」へ代えると「C→F→F#⚪︎→G7」

パターン2:「C→Am→F→G7」に代理コードを使う

Amを「代理コード」のCへ代え、Cの領域を長くすると「C→C→F→G7」

パターン3:「C→Em→F→G7」を同主短調にする

同主短調(和声的短音階)にすると「Cm→E♭△7→Fm→G7」

パターン4:「Em→Am→Dm→G7」にセカンダリー・ドミナントを使う

Amを、直後のDmをⅠと見立てたⅤ7(セカンダリー・ドミナント)へ代えると「Em→A7→Dm→G7」

音源で確認する

‣ 逆循環コードとは

循環コードをトニック以外から始める場合、「逆循環コード」呼びます。

例えば、「C→Am→F→G7(Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ)」の場合は:

・Am→F→G7→C(Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ)

・F→G7→C→Am(Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅵm)

・G7→C→Am→F(Ⅴ→Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ)

といったバリエーションが考えられます。ただし、逆循環コードによっては、トニック以外からスタートした場合に聴感上不自然に感じることがあるので、その場合は使わないよう注意が必要です。

逆循環は、「繰り返しのセクションで変化をつけたいとき」等に活用しましょう。

‣ 大循環コードとは

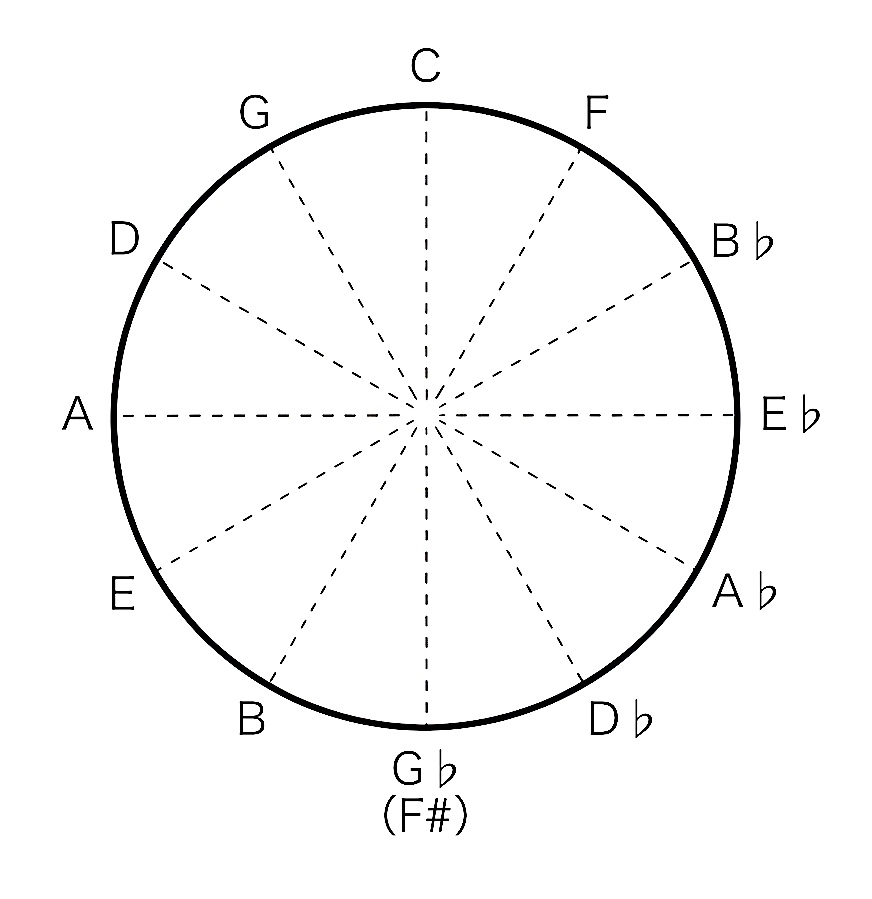

五度圏(サークル・オブ・フィフス / サイクル・オブ・フィフス/ Circle of Fifth)

図(運営者が独自に作成)

五度圏を使った「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」の作成

この五度圏(逆回りに作成されているものもあります)の図を時計回りに辿っていくことで、「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」を作ることができます。例えば、ルート「C」に辿り着きたいのであれば、Dから時計回りに2度進んでCに着地します:

・Dm7→G7→C

・Dm7-5→G7→Cm

「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」作成時の重要なポイント:

・「Ⅱm7」は、「m7」か「m7-5(ハーフディミニッシュ)」

・「Ⅰ」は、「6」「△7」「7」「m7」いずれも可能

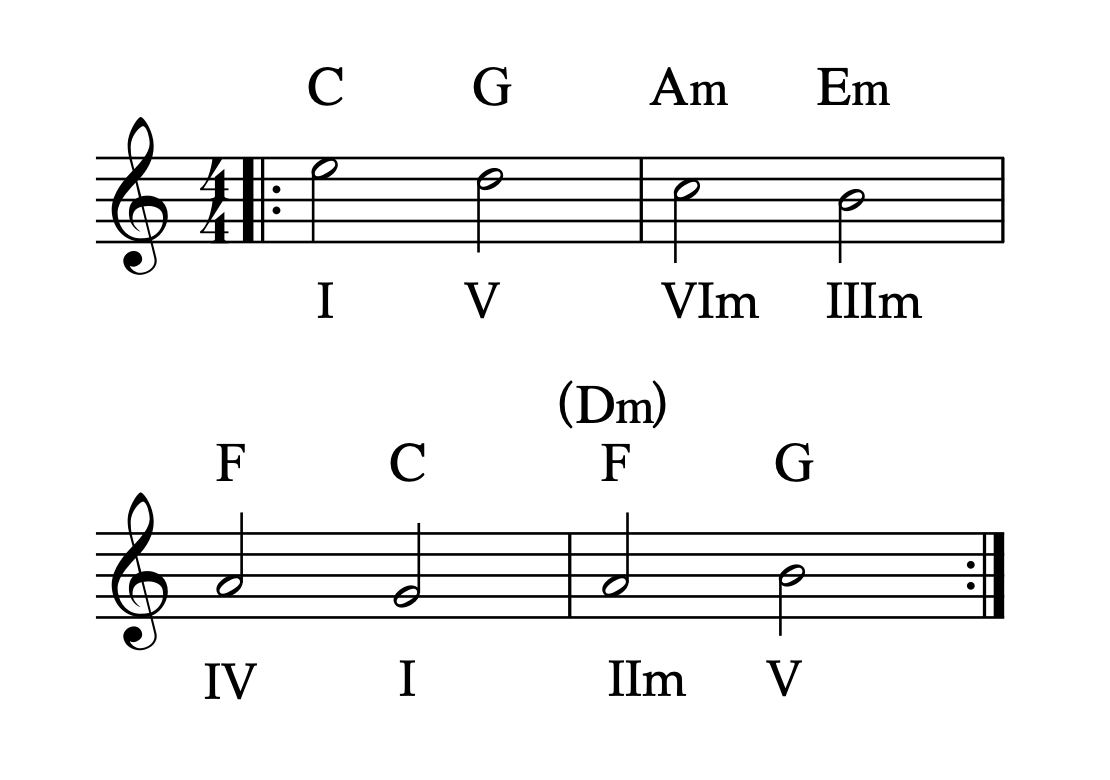

大循環コード(正進行・2度下行型)

五度圏活用の基本は「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」ですが、それ以外の使用方法もあります。

五度圏の流れに従った連続進行において、ルート音を交互に選び出すと2度ずつの下降動線が形成されます。このため、こうした進行は「正進行・2度下行型」または「大循環コード」という名称で知られています。ジャズスタンダードの「枯葉」で用いられるコード進行は、この典型例です。

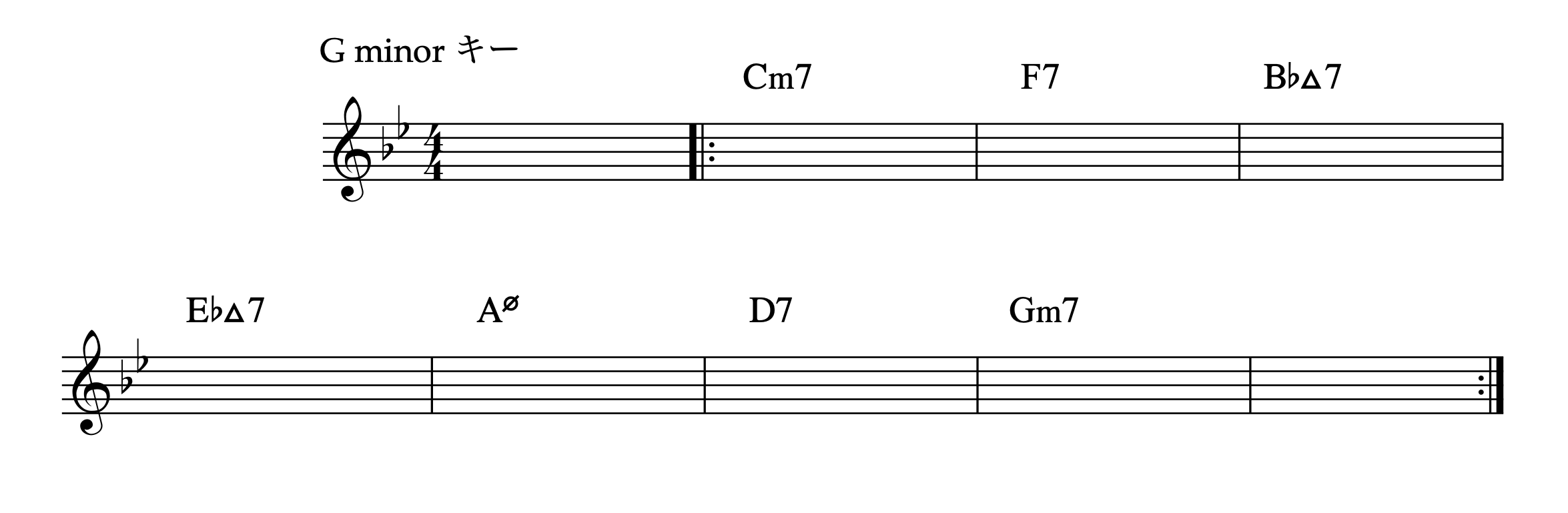

「枯葉(Autumn Leaves)」は楽曲がパブリックドメインになっていないのでメロディの譜例は掲載できませんが、コード進行を確認しておきましょう。一箇所を除き、ルートの動きが5度圏に沿っています。

譜例(Sibeliusで作成)

‣ 大逆循環コードとは

4度下降(変進行)が連続する循環コードも存在し、そのルート音を交互に抽出すると3度間隔での下行パターンが現れるものを「変進行・3度下行型」と称します。「短調」でも用いられますが、特に「長調」で展開されるこのタイプの進行が「大逆循環コード」として分類されており、パッヘルベルの「カノン」で使われるコード進行がその代表格となっています。

パッヘルベル「カノン」(原調:D major)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成)

一つおきに拾うと「C→Am→F→Dm」のように3度ずつ下行する形が見えてきます。

転回形を使ったベースライン

実際の楽曲では、以下のような「ベースが2度ずつ下行していく進行」をよく耳にしますが、これは多くの場合「大逆循環」が出所です。転回形にすることでこの進行が生まれているのです。

基本形:「C→G→Am→Em→F→C→F→G」

転回形を挟むと:「C→G/B→Am→Em/G→F→C/E→F→G」(C major キーの場合)

ベースラインは「C→B→A→G→F→E→F→G」と、美しい階段状の動きを作り出します。この進行は、J-POPでも非常によく使われています。

► 活用のポイント

分析で活用する

実際の楽曲で循環コードが出てきた場合、以下の視点を持って分析してみましょう:

・それが何回循環しているのか

・どこまで循環で、どこからそうではなくなっているのか

・循環させている中で、代理コードやセカンダリー・ドミナントで色を変えている部分はあるか

・逆循環を使って展開を作っている箇所はあるか

このような視点で楽曲を聴くと、作曲家がどのように循環コードを活用しているかが見えてきます。

自身で循環コードを作ってみる

理論を学んだら、実際に手を動かして試してみることが最も重要です:

・まず基本的な短い循環コードを作る

・それを逆循環にしてみる

・パッシング・ディミニッシュやセカンダリー・ドミナントを加えてみる

・代理コードで響きを変えてみる

・実際にピアノで弾いて、響きの違いを確認する

試行錯誤を繰り返すことで、循環コードの感覚が身についていきます。

► 実例楽曲

筆者のオリジナル楽曲でも循環コードを活用しているので、一曲紹介しておきましょう。

以下の動画(1曲目)では、0:00〜0:41まで「D♭/F→G♭△7」という2つのコードでの循環を使用しています。その中で「△7」や「9th」の抜き差しで多少の変化をつけています。

► 終わりに

循環コードは、使い方次第で様々な可能性を持つテクニックです。まずは、好きな楽曲のコード進行を分析して、どのような循環コードが使われているか探してみましょう。そして、自分でも簡単な循環コードから作ってみて、少しずつバリエーションを増やしてみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント