【ピアノ】楽曲分析の視点:音楽的な前後関係が生み出す表現の変化

► はじめに

同じフレーズでも前後の文脈(音楽的な前後関係)で異なる表情を見せる音楽の面白さ。「表現は前後関係に左右される」とよく耳にしますが、具体的にどのようなことなのかを解説します。

楽曲理解を深めるための視点として活用してください。

► 本記事の対象者と前提知識

こんな方におすすめ:

・楽曲の仕組みを理解したい方

・作曲者の工夫を見抜けるようになりたい方

・作曲や編曲の力を高めたい方

► 習得できるスキル

本記事で学習することで身につく能力:

・楽譜の裏を読む力

・作曲家の意図を理解するための分析的視点

・時代や作曲家を超えて応用できる分析手法

► 直前(前後関係の「前」)

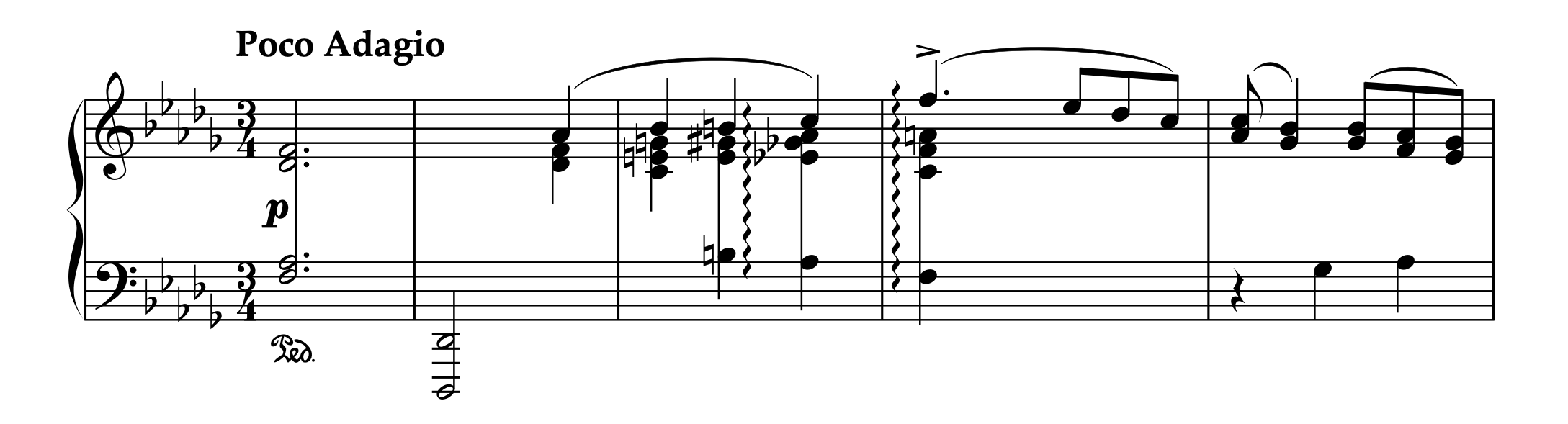

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」を例に、3パターンの例を学習しましょう。

‣ 1:調性の曖昧さと文脈の力

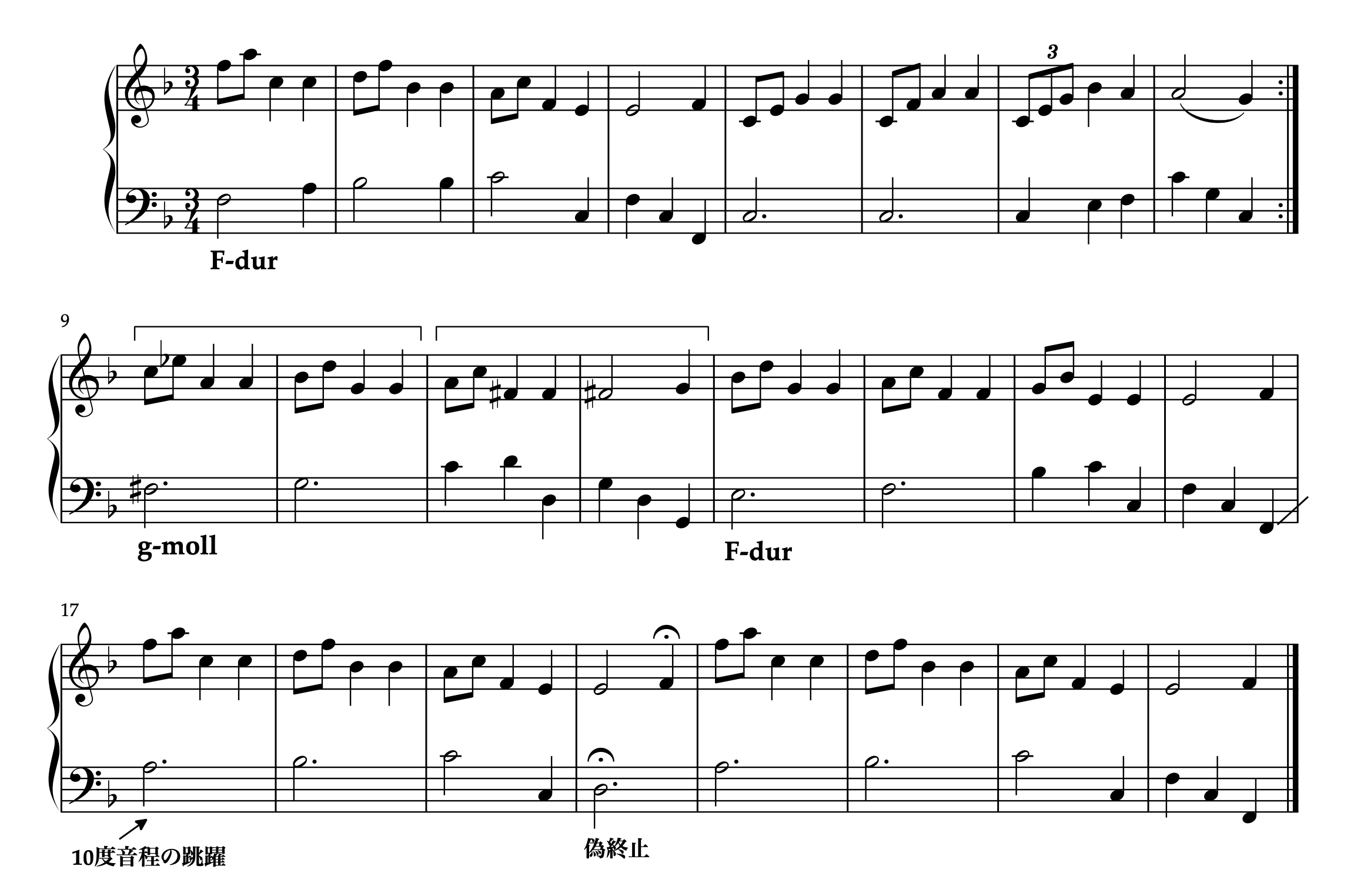

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

直前に音楽が影響される例、その1。

11-12小節のみを取り出して、単独で弾いてみてください。G-durにもg-mollにも聴こえるはずです。G-durであればH音、g-mollであればB音が、調性を決定付ける大事な音なのですが、どちらも出てきていないからです。

しかし、9-10小節ではg-mollをはっきりと明示しているので、9-12小節を通して聴いたときには11-12小節もg-mollに聴こえるのです。

‣ 2:バス進行がもたらす表情の変化

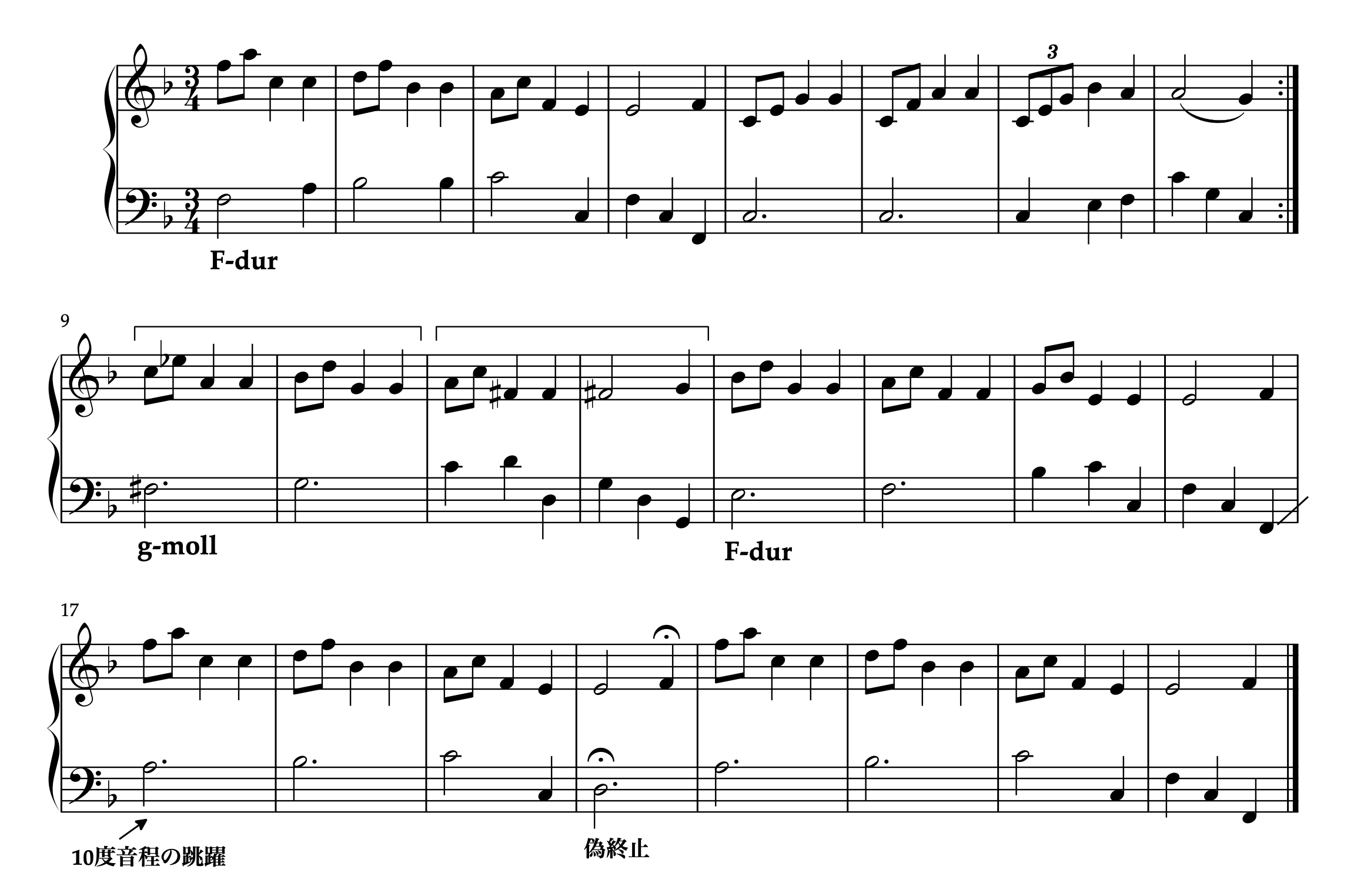

(再掲)

前後関係に音楽が影響される例、その2。

17小節目と21小節目は同じ内容ですが、直前の在り方が異なっていることに着目してください。16小節目にはこの楽曲で一番低い低音が出てくるので、17小節目へ入ったときに、バスが10度音程も跳躍することになります。一方、20小節目のバスは低くなく、フェルマータです。

これらの表現の差があることで、21小節目へ入ったときよりも、17小節目へ入ったときには、軽さをハッキリと感じられます。

使われている音自体は全く同じ内容でも、前の在り方によって聴衆へ与える印象が変わることに注目しながら、細部を見ていくようにしましょう。

‣ 3:偽終止による段落感の操作

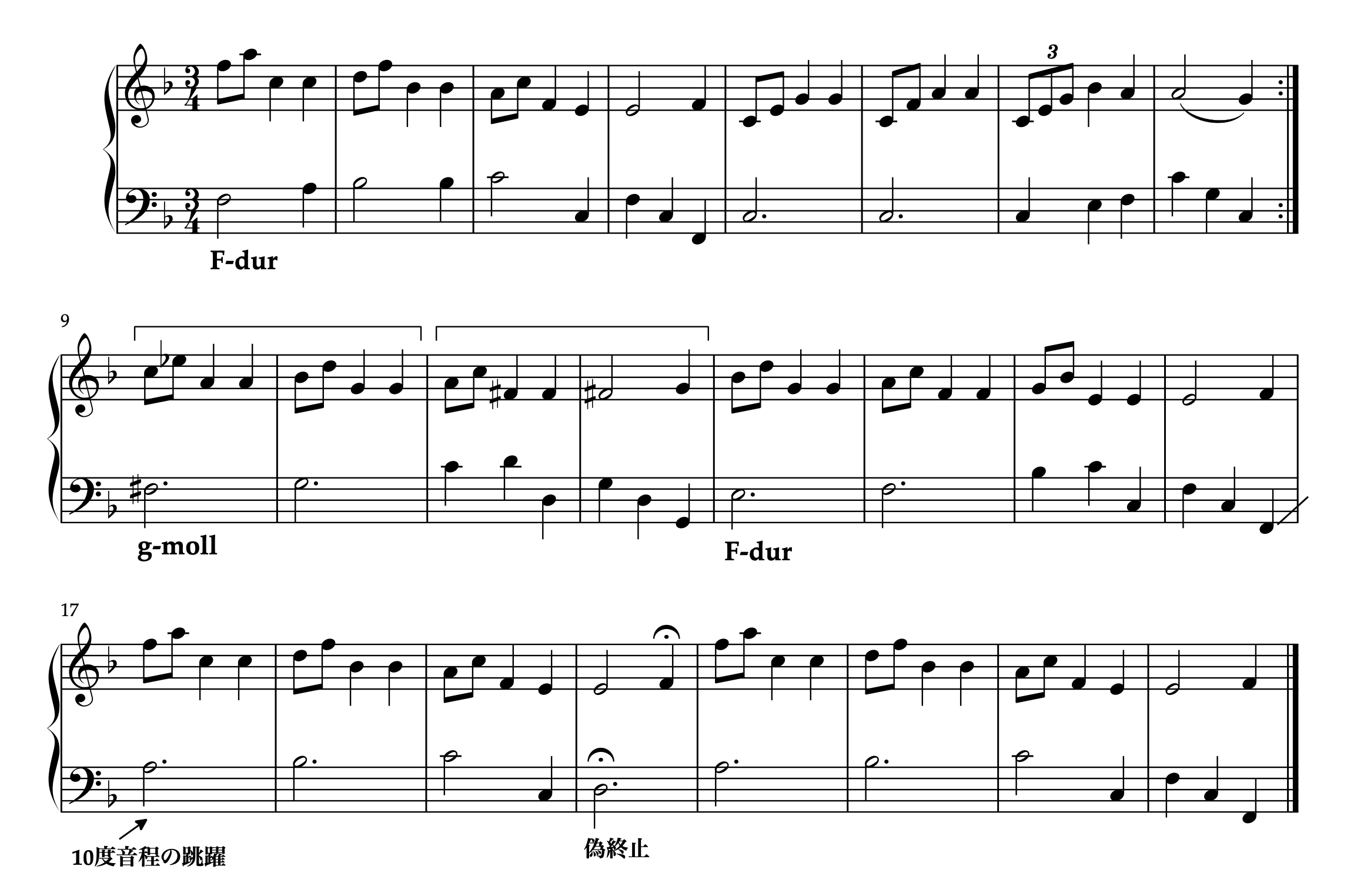

(再掲)

前後関係に音楽が影響される例、その3。

偽終止は、いわば「音楽的なカンマ」としての機能です。それに加えて「一時停止」の意味があるフェルマータが併置されることで、聴衆は段落感を感じます。その段落感の効果で、21小節目へ入ったときにエンディング感を無意識に感じることでしょう。

これは、聴衆が音楽理論を知っているかどうかは関係ありません。

‣ 応用のヒント

モーツァルトの例のように、音楽における「文脈」は様々な形で現れます。

日常の聴取で試してみるべきこと:

・お気に入りの曲で同じフレーズが繰り返される箇所を探す

・その前後で何が変化しているかを観察する

・その変化が与える印象の違いを言葉で説明してみる

► 直後(前後関係の「後」)

‣ 1:旋律かと思っていた部分が伴奏だったと後から説明される【A】

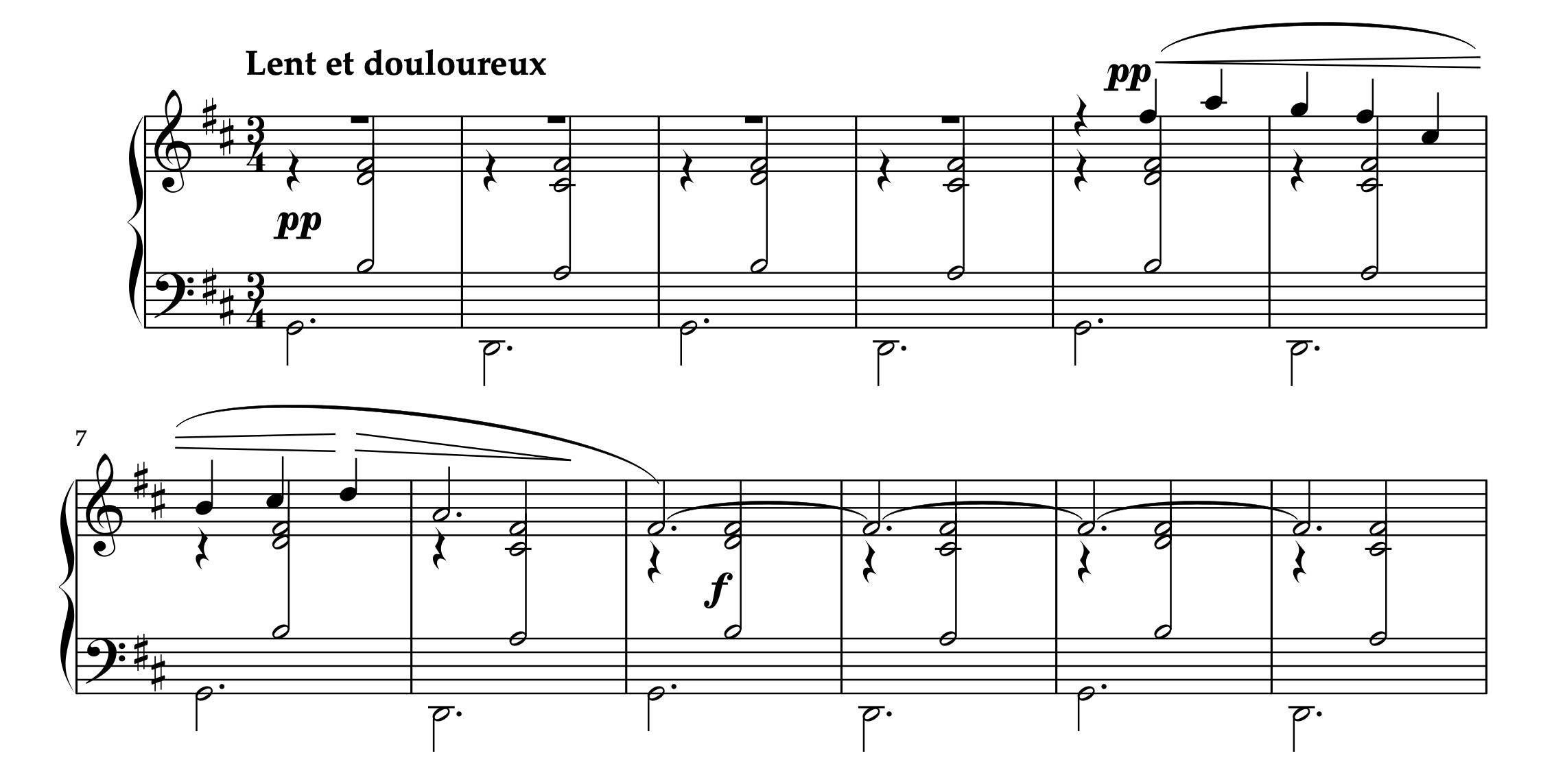

サティ「3つのジムノペディ 第1番」を例に、見ていきましょう。

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-12小節)

1-4小節の上段に「全休符」が入っていることに注目してください。なぜ、声部分けしてまで全休符が入っていると思いますか。

つまり、サティは作曲段階から、この右手の和音を「伴奏」だと想定しているのです。聴衆は、5小節目でメロディが出てきたときにはじめて「今まで聴いていたのは伴奏だったんだ」と気づくわけです。

もちろん、すでに有名な楽曲なので多くの方が知っていますが、「音楽の作りの話では」という意味だと思ってください。この楽曲を全く知らない聴衆は、曲頭の和音それ自体を旋律だと思うはずです。

旋律かと思ってしまう伴奏であり、旋律かと思っていた部分が伴奏だったと後から説明される。

音楽の作りのアイディアとして面白いと思いませんか。

‣ 2:旋律かと思っていた部分が伴奏だったと後から説明される【B】

似たような例を、もう一つ取り上げます。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第14番 月光 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、3-6小節)

5小節目の右手、カギマークで示したところからメロディが出てきますが、サティの例と同様に楽曲の成り立ちとして面白いのは、このときにはじめて「曲頭から続いていた分散和音は実はメロディではなかった」ということが説明される点です。

第2のメロディのような印象さえ受けるメロディックな伴奏なので、勘違いしてしまいそうになります。

サティとベートーヴェンに見る「伴奏による錯覚」の手法:両作品の比較分析

| 観点 | サティ「ジムノペディ 第1番」 | ベートーヴェン「月光ソナタ 第1楽章」 |

|---|---|---|

| 伴奏の性質 | 和音による垂直的な構造 | 分散和音による水平的な構造 |

| 錯覚の仕組み | 静的な和音進行が独立した旋律線のように聴こえる | 流れるような分散和音が主旋律のように感じられる |

| 作曲家の意図 | 全休符の明示による伴奏性の強調 | メロディ出現による伴奏の役割の逆説的な提示 |

‣ 3:第一転回形だと思っていた部分が後から基本形だと説明される

サン=サーンス「左手のための6つのエチュード Op.135 より エレジー」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

技法的な工夫の分析

1小節目ではDes-durの主和音が第一転回形で発音され、その響きがダンパーペダルによって保持されます。「第一転回形の和音の響き」として認識しますが、続いて低音域でバス音(Des音)が後出しされることで、実は「基本形の和音だった」ことが明かされるのです。聴衆が音楽理論を知らなくても、響きとしてその違いを感じるはずです。

この手法により、最初の印象から後の印象へと、同じ和音に対する理解が変化することで、音楽に「立体感」と「同系統和音の中での色彩変化」が加わっています。

左手独奏作品における後出しバスの必然性

両手で演奏する作品と比較して、左手独奏作品では後出しバスの技法がより頻繁に使用されます。これは表現技法としての意味合いだけではなく、「同時に打鍵できる音域の制限」という、片手のみでの演奏における物理的制約から生まれた必然的な解決法でもあります。

‣ 応用のヒント

他の作品でも似たような例を探してみましょう。

探し方のヒント①:

・曲の冒頭で印象的な和音進行や分散和音がある箇所に注目

・その後、新しいメロディが加わったときに印象がどう変わるかを観察

・サティの例のように、作曲家が声部を分けて書いている場合、その意図を考える

探し方のヒント②:

・後出しのバスを見つけたら、その表現意図を考える

・場合によっては、同時に打鍵できる音域が制限などのテクニック的な理由の可能性もある

・両手作品、片手作品関係なく、後出しバスの使用例を知っておく

推奨記事:【ピアノ】後出しされるバスの書法解説:実例分析と表現ポイント

実践のためのガイド:

次の3つの視点で他の作品を聴いてみましょう:

・「旋律に聴こえる伴奏」はどのように作られているか

・本来の旋律が現れたとき、伴奏の印象はどう変わるか

・この「錯覚と気づき」の効果は曲全体にどのような影響を与えているか

► 終わりに

音楽における「前後関係」は、聴衆の認識や感情に直接働きかける、作曲家の重要な表現手段です。

本記事で取り上げた例を通して、同じ音符や和音でも、その前後に置かれる音楽的文脈によって全く異なる表情を見せることを理解できたのではないでしょうか。モーツァルトの「調性感の操作」、サティやベートーヴェンの「伴奏の錯覚」、サン=サーンスの「和音認識の変化」—これらはすべて、音楽の時間的な流れの中で成立する表現です。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【モーツァルト メヌエット K.1 K.2】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント