【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第10番 BWV796 全運指付き楽譜と練習のコツ

► はじめに

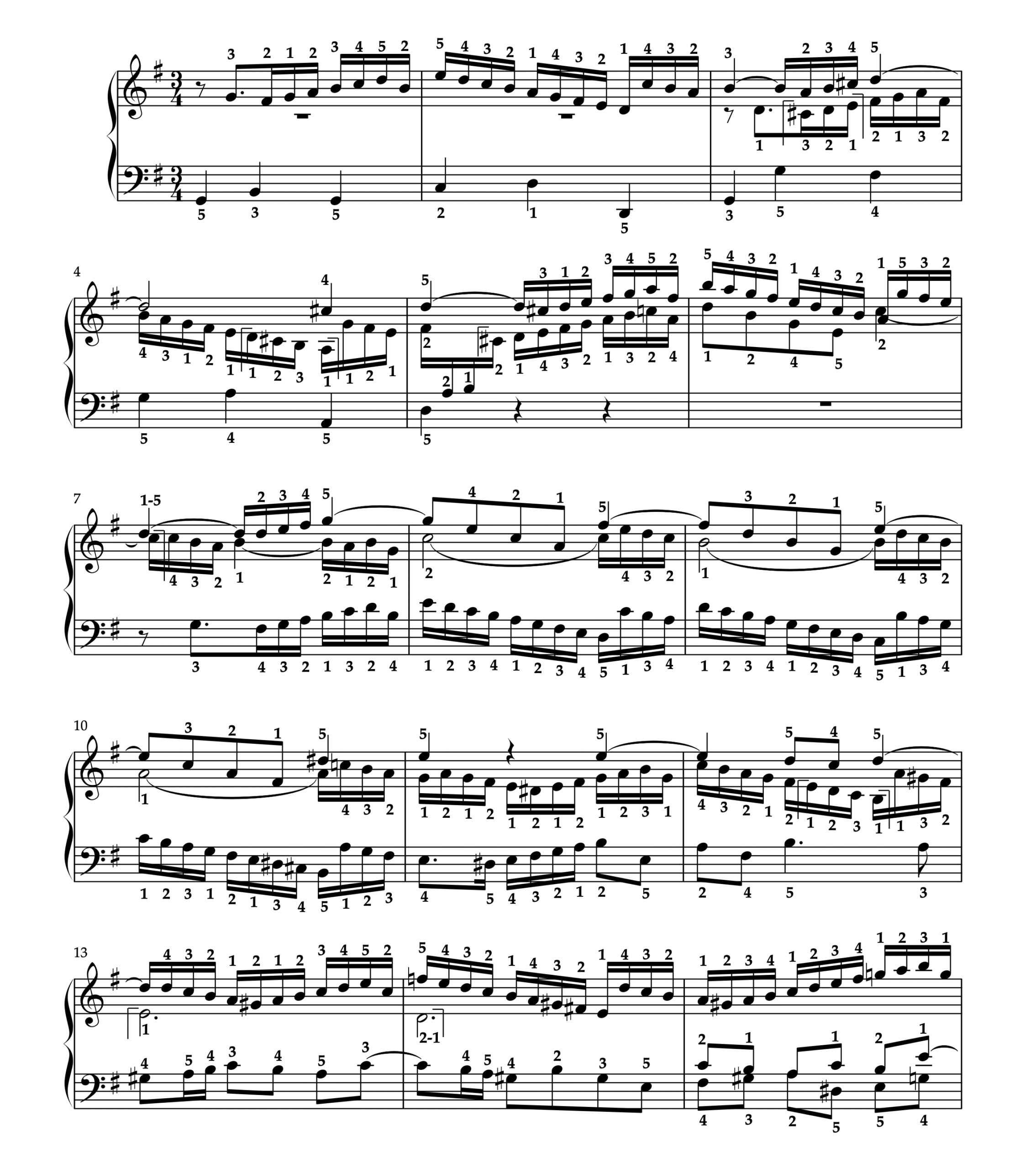

J.S.バッハ「シンフォニア 第10番 BWV796」は、特に後半部を中心として、シンフォニア全15曲の中でも比較的演奏難易度が高いことで知られています。複雑な声部の絡み合い、頻繁な弾き直し音符の処理、そして精密な運指テクニックが要求されるこの楽曲は、学習者にとって大きな挑戦となるでしょう。

本記事では、この楽曲に取り組む方のために、「全運指」を付けた楽譜を提供し、練習のヒントも解説していきます。

►「全運指」の解説

この楽曲はパブリックドメインです。運営者が浄書ソフトウェアで作成した楽譜を使用しています。

運指について重要な注意点

この運指は一例です。手の大きさや個人差に合わせて調整してください。また、どのようなアーティキュレーションを付けるのかによっても適切な運指は変わります。お手持ちの楽譜の内容と照らし合わせながら、必要に応じて参考にしてください。

► 具体的な練習のヒント

‣ 適切なテンポ設定

推奨テンポ設定:

練習開始時:♩ = 74-84(正確性と安定性重視)

中間段階:♩= 84-94(表現力の向上期)

目標テンポ:♩= 96(ヘルマン・ケラー提案)

なぜ、このテンポが適切なのか:

ヘルマン・ケラーが提案する♩= 96 は、以下の特徴があります:

・この楽曲で頻繁に要求される「替え指」テクニックが、練習次第で実行できる速度

・平穏な楽曲性格を損なうことなく、各声部の対位法的な動きが聴き手に明確に伝わる速度

‣ 演奏上の重要なポイント

· 32小節目の総合的攻略法

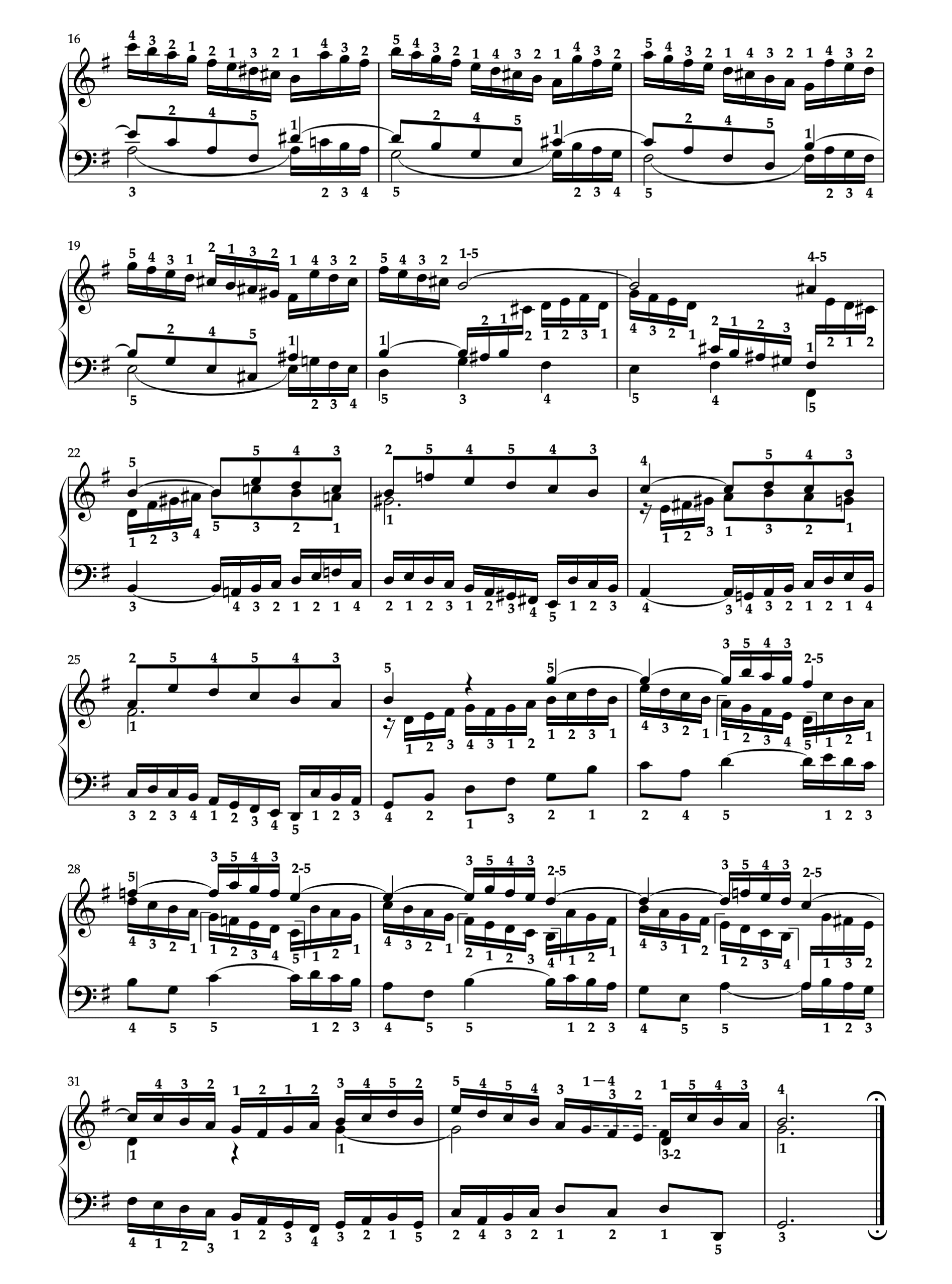

譜例(31-33小節)

32小節目は、この楽曲における難所の一つです。ここでは以下の3つの技術的課題が同時に発生します:

・弾き直し音符の処理

・他の音を打鍵するのと同時に行う替え指

・声部の交差

課題1:弾き直し音符の処理

原曲の32小節目の頭にある2分音符G音は、それが伸びている最中に同音が再度現れますが、一度鍵盤を上げないと再打鍵できません。

解決策:

・レッドで示したように、2分音符を4分音符に短縮し、16分休符を補完

・再度現れるG音を付点8分音符として演奏

・この処理により、音楽的な流れを損なうことなく技術的問題を解決

課題2:声部の交差

2拍目の途中から3拍目の頭の音まで声部が交差し、演奏者の混乱を招きます。

解決策:

・各声部を個別に歌って、音楽的な流れを体得

・繰り返し練習により、自然な反応を身につける

課題3:同時置き替えテクニック

(再掲)

他の音を打鍵すると同時に、すでに打鍵している音の指を置き替える高度な運指技術が要求されます。

・レッド音符の付点8分音符G音を1の指で演奏

・直後のFis音を3の指で打鍵すると同時に、G音を4の指に置き替え

・この動作を一つの動作として捉え、滑らかに実行

· その他の重要な技術的課題

32小節目の解説では、以下の3つの課題点について解説しました:

・弾き直し音符の処理

・他の音を打鍵するのと同時に行う替え指

・声部の交差

本楽曲では、これらが複数箇所で見られます。

弾き直し音符の処理が必要な箇所

32小節目の他には、「8,9,10,16,17,18,22,27,28,29,30小節目」です。32小節目での解決法を応用し、一貫した処理を行いましょう。

同時置き替えが必要な箇所

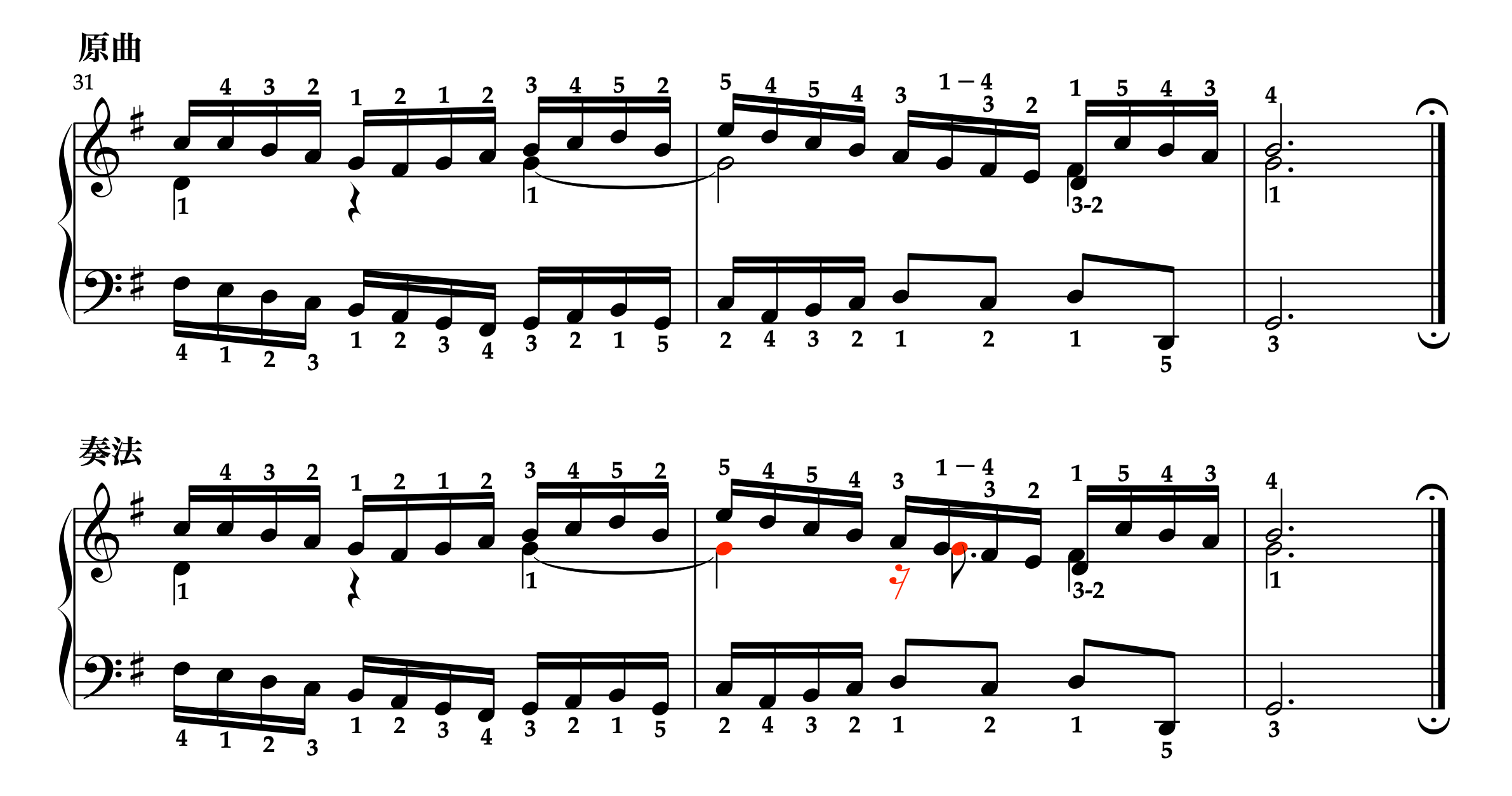

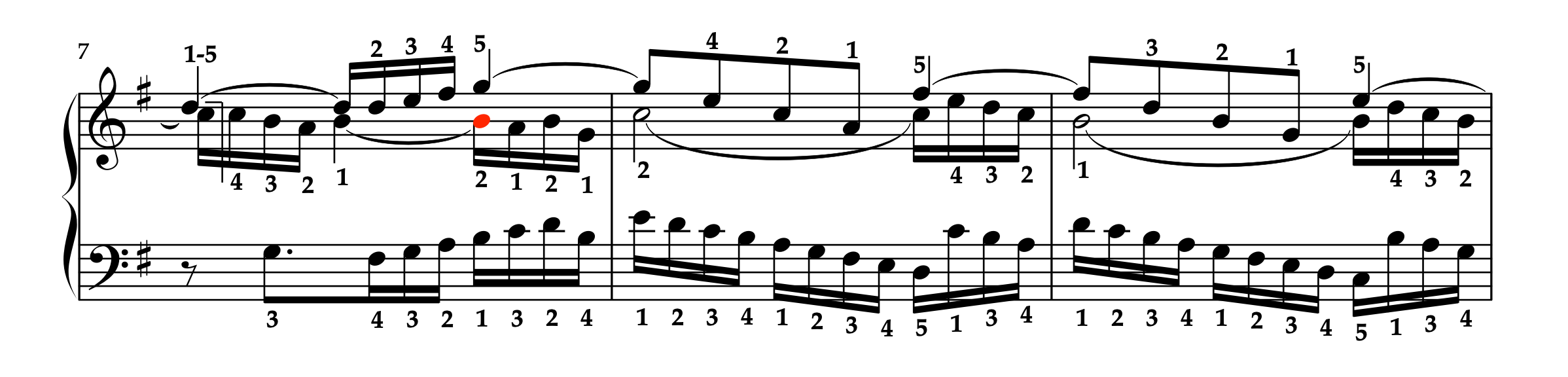

譜例(7-9小節)

7小節3拍目の頭では、ソプラノのG音を打鍵すると同時に、レッド音符の部分で2の指に置き替えることで、その後の流れが格段に演奏しやすくなります。

声部交差への対処法

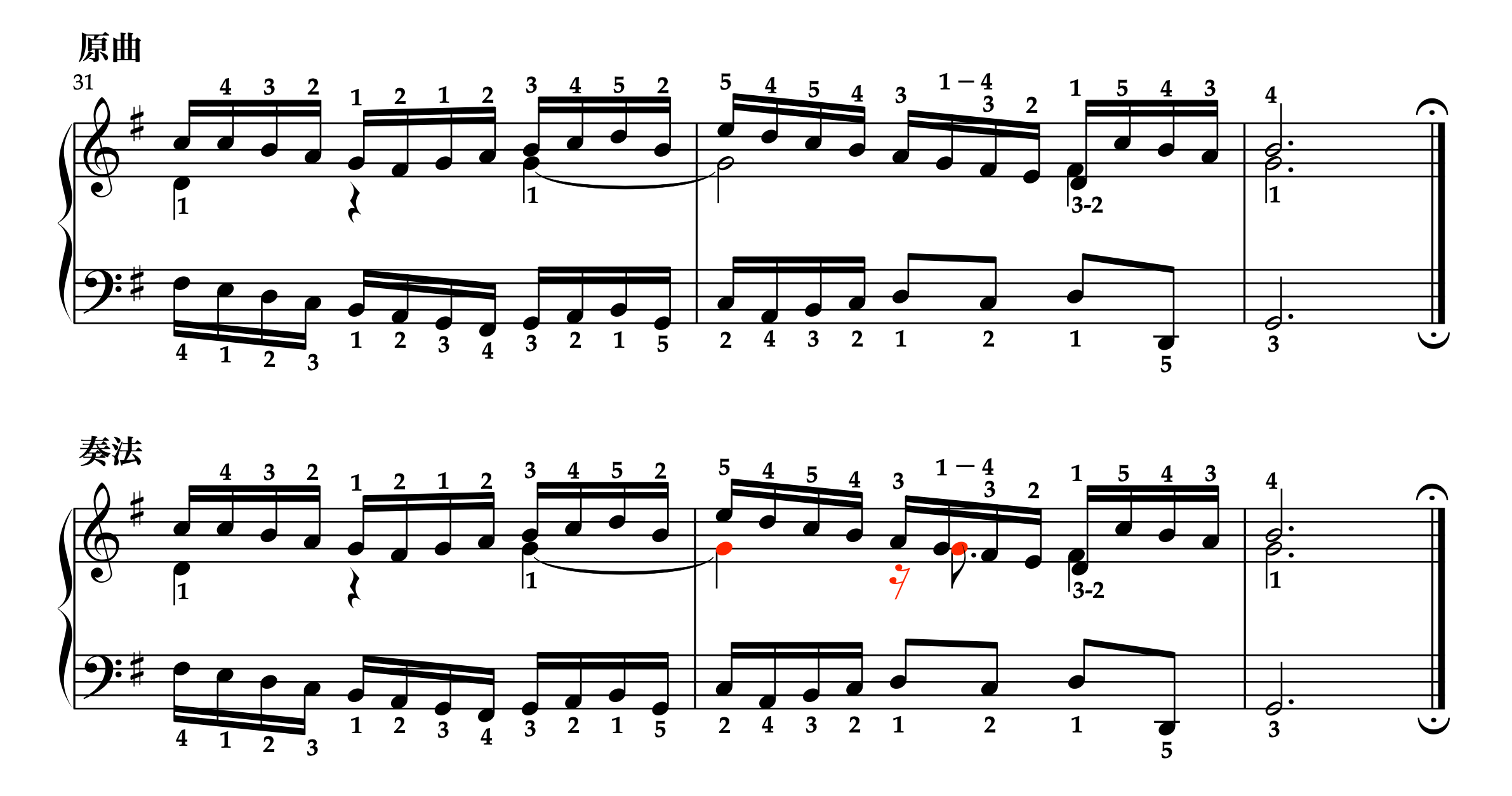

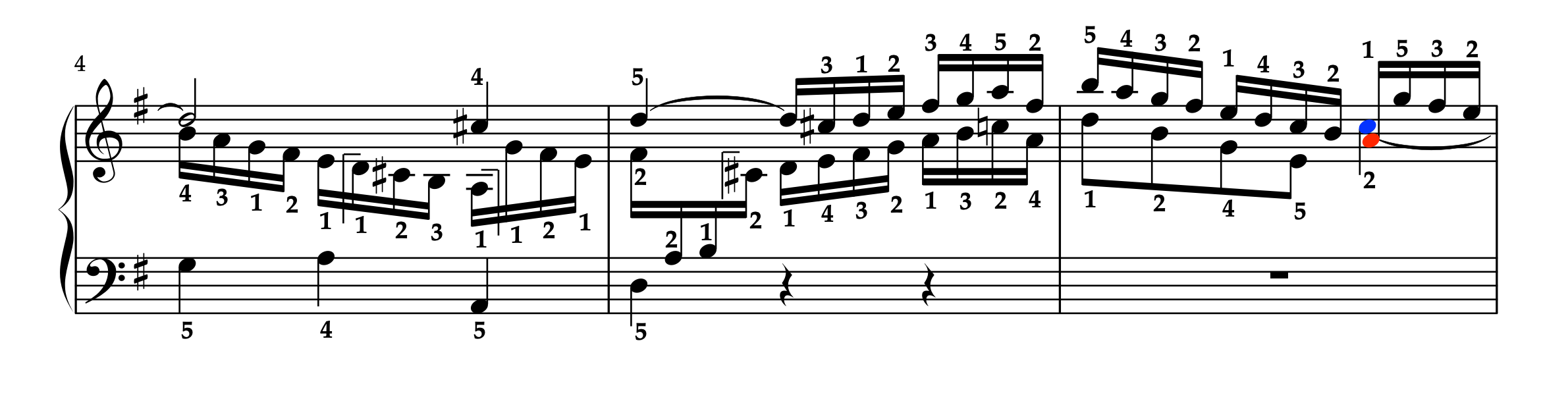

譜例(4-6小節)

本楽曲では声部の交差は多く出てきますが、注意が必要なのは6小節目です。

6小節目の声部交差では、音域だけで判断せず、各声部の音楽的な流れを重視することが重要です:

・A音(レッド音符):右手の1の指で演奏

・C音(ブルー音符):左手の2の指で演奏

安易に上の音を右手で取ってしまうと、横の音楽的流れが不自然になり、各声部の独立性が損なわれます。

► 終わりに

本記事で解説した技術的ポイントを参考に、段階的に練習するようにしましょう。

この作品についてさらなる演奏ヒントが必要な方は、以下の解釈版を参考にしてください。

・園田高弘 校訂版 J.S.バッハ シンフォニア BWV787−801

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント