【ピアノ】ゆっくり練習の正しい活用法と上達のポイント 大全

► はじめに

「ゆっくり練習(拡大練習)」の本質と実践についてまとめました。ただのテンポダウンではない、効果的な練習方法に迫ります。

► A. ゆっくり練習の基本的な理解と目的

‣ 1. なぜ、ゆっくり練習をするのか

まず、ゆっくり練習をする理由を考えてみましょう。大きくは次の3つにまとまります:

・速いテンポではまだ弾けないところを克服するため

・おおむね弾けるようにはなっているけど、動きの確認のため

・テクニックの修正をするため

【速いテンポではまだ弾けない箇所を克服するため】

速いテンポや難しいパッセージのある楽曲では、いきなり速く弾こうとしても嘘ばっかり弾いてしまいますし、良くないクセがついてしまう原因にもなりかねません。

ゆっくりで弾けていないものは速いテンポでは弾けません。「ゆっくりでは弾けないけど速いテンポなら弾ける」という声をたまに耳にしますが、それは誤魔化されているだけです。

【おおむね弾けるようにはなっているけど、動きの確認のため】

通し練習をしていると、「突発的にうまく弾けなかったところ」が出てきます。これは結局のところ「まだ完全には身についていないところ」ということなので、ゆっくり練習で丁寧に練習し直しましょう。

メカニック的なミスだけでなく、「出したい音色を出せなかった」などの繊細なテクニックに関しても、ゆっくり練習でチェックしていきます。

【テクニックの修正をする】

速く弾くためには「指を上げ過ぎないこと」が大事です。その際に、「指を高く上げなくても効率よく打鍵できる方法を、まずはゆっくり練習する」などといった場合が当てはまります。

つまり、楽曲の中で基礎的なテクニックの見直しをする方法です。

‣ 2. やる必要がないケースもある

逆に言えば、今練習している部分にたいして難しさを感じない場合は、ゆっくり練習をやる必要はありません。出来ている部分は、応用練習に充てている時間を別の練習へ回すほうが得策でしょう。

なぜかというと、仕上げを想定した実際の形で練習できるのであれば、その形での音楽、音色づくりが置き去りにならないので、それに越したことはないからです。

ゆっくり練習をやるときも、なるべく速くこの形で練習できる段階を目指してやるのがいいでしょう。

‣ 3. 目的は、耳を開くためにもある

ゆっくり練習の目的で、忘れられがちでも重要なのが「耳を開くため」という理由です。

「ゆっくり練習」をすることで自分の音が聴き取りやすくなり、しっかりと耳で聴き取る訓練になります。音をそろえるためにゆっくり練習や片手練習を丁寧にすることで、「音がそろうようになること」だけが得られるのではなく、「音がそろった状態とはどういう状態なのかが分かる耳」も得ることができます。

このことを忘れずに練習してください。

実際の楽曲には、両手での「(オクターブ)ユニゾン」もしくは、ハモリでも「リズミックユニゾン(両手が同じリズムで動くこと)」によるアルペジオやスケールがよく出てきます。

例えば、以下のような例。

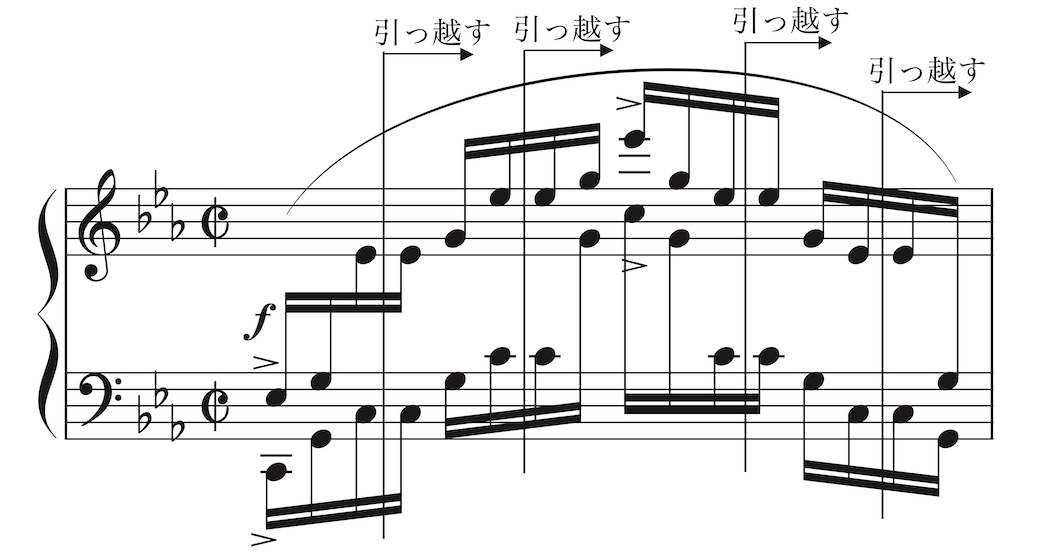

ショパン「ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 Op.11 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾のピアノパートのみ)

こういったアルペジオやスケールを見るや否や高速でばかりさらっている学習者も見受けられますが、大抵、利き手ではないほうの手が弾けていません。これこそ、「できている状態とはどういう状態なのかがわかる耳」を作るためにも、片手練習はもちろん、ゆっくり練習もしなくてはいけない場面です。

問題なのは:

・利き手ではないほうの手がごまかされた状態でも、弾けているように感じてしまいがち

・そのまま何回さらっても、ごまかされたほうの進歩は永久的にない

当然のことですが、「両手で弾く、それも、速く弾く」これをやらないと両手で速く弾けるようにはなりません。しかし、その以前の段階でやらないといけないのは、ハシゴをかけることです。そのハシゴのうちの数段が:

・「片手で」出来ている状態とはどういう状態なのかが分かる耳

・「ゆっくりで」出来ている状態とはどういう状態なのかが分かる耳

これらを作ることです。

► B. 練習の質とアプローチ

‣ 4. 精度を上げる方法

ゆっくり練習の精度を上げるために欠かせないことは、「条件を満たせているのであれば、いつまでも速度を固定しない」ということです。

狙った音色を出せて、ミスもしないで、音楽的に弾けているのであれば、ゆっくり練習の中でも実際に仕上げるテンポへ近付けていきましょう。目的の条件さえ満たせているのであれば、その中でも負荷を上げて仕上げの状態に近くしていくことで、ゆっくり練習を取りやめたときのギャップが少なくなります。

目の前の楽曲に対する今の自身の習熟度を確認しながら、最適な「ゆっくり」の度合いを探ってください。

別の言い方をすると、「ゆっくり練習の適切なテンポは、コントロール可能な最も速いテンポ」ということです。

ゆっくり練習をしているときというのは、どんなに集中してやっていても、速いテンポで弾いているときよりは余裕があることでしょう。コントロール可能な最も速いテンポよりも遅いテンポで練習しているのは、仮に集中しているとしても、ある意味、手抜きです。

実は、コントロール可能な最も速いテンポを徹底していくのが、徐々にテンポの上限を上げていくコツでもあります。

速いテンポで弾かなければ速く弾けるようにはならないので、速く弾く練習と、ゆっくりで手に入れ直す練習を混ぜていくのがおすすめなのですが、そのときのゆっくりで手に入れ直すときのテンポを「コントロール可能な最も速いテンポ」にしてください。そうすることで「弾いても弾いてもいつまでもテンポが上がらない」という状況を脱することができます。

‣ 5.「ゆっくり練習をするときが一番ラク」はNG

ゆっくり練習をしているときが一番ラクしているときになってはいけません。

ゆっくりのテンポで弾いているときというのは、速いテンポのときよりも手の移動などに余裕があります。それが故に、多少気を抜いても弾けてしまうことがかえって問題。「ゆっくり練習をしている間に、寝てしまった」などと聞いて驚いたこともあります。

時間を引き延ばしているだけで中身の濃さは変わらないので、速いテンポで弾いているときと同じように集中してさらいましょう。

ゆっくり練習を「絵」で考えてみましょう。

用紙に「人間の全身」を描くとします。そして、その人間の「目だけ」を拡大して見てみると、確かに拡大されてはいるのですが、元の素材の要素が増えたわけではないことに気づきます。これが、ピアノでいうゆっくり練習に近いのです。

一方、同じ大きさの用紙に、「人間の目だけ」を描く場合はどうでしょうか。

目だけを大きな用紙に描くわけなので、全身を描く場合よりも、目そのものの情報はたくさん入れられます。つまり、全身を描いた絵の目だけを拡大したのとは全く意味合いが異なるのです。

・大きなものを描く

・大きくものを描く

・小さなものを描く

・小さくものを描く

ゆっくり練習は「小さく描いたものを、大きく拡大して見ている」という感覚に近いと考えてみましょう。

‣ 6. ばっかりにならず、皿回しにする

「ゆっくり練習とテンポを上げた練習を混ぜてバランスをとっていき、場合によっては、別の応用練習も挟む」などと、練習に何かしらの変化をもたせることが集中力を維持するポイントです。練習方法に関して皿回しにしてみましょう。

適当に練習するべきだと言っているわけでなく、やるべき内容はきちんとこなします。そのやり方に変化をもたせて飽きないようにするということです。

日常生活でも言えることですが、似たようなことを繰り返しているときは、一度慣れてしまうと気づいたときには他のことを考えながら手だけ動いていたり、単純作業になっていて眠くなってきたりします。

考え事をしながら手先だけ動いている状態へは自分を持っていかない、と思いながら練習しましょう。

‣ 7. リズム練習には無い、ゆっくり練習の利点

「リズム練習」や「ゆっくり練習(拡大練習)」は練習方法の中でもよく知られていますが、それらの特徴の違いを理解しておきましょう。

これまでの経験上、どちらかというと「ゆっくり練習」のほうが、あらゆる意味で効果のある練習だと感じています。なぜかというと「仕上がりをイメージしたまま練習していく」という観点で長けているからです。

基本的に、楽曲とテクニックを切り離して練習することは最小限にすべきでしょう。

リズム練習の場合はそういった観点に難があり、仕上がりに必要な「表情」や「ダイナミクス」をはじめ、あらゆる音楽的な要素は、原則、切り離されてしまいます。「それらは別途やり直しが必要になる」ということです。

ゆっくり練習の場合は、あくまで「拡大練習」なので、テンポはゆっくりでも仕上がりを踏まえてさらっていくことができます。

「意識を働かせたゆっくり練習」をすれば、そこから段々とテンポを上げていった結果、仕上がりのテンポへとたどり着く頃に表現も手に入っています。

► C. テクニカルな注意点と課題

‣ 8. ゆっくり練習の欠点

ゆっくり練習には欠点となる可能性のある部分が存在します。

それは、「ノリなどがなくなって、ただのゆっくりなインテンポになってしまいがち」ということです。

例えば、ショパンのマズルカなどに出てくる独特のアゴーギク。

通常のテンポでは表現のしようがあっても、テンポがゆっくりになって、あのノリもそのまま広げることは困難です。だからといって、ただゆっくりにすると、「ゆっくりなインテンポ」という、無味乾燥なものになってしまいます。

これは、筆者自身も色々試してみた結果、「実際のテンポによる練習も同時並行で取り入れていくしかない」という結論に至っています。音が入っていないうちからテンポを上げる必要はありません。しかし、ある程度弾けるようになってきたら、必ずゆっくり練習に加えて「実際のテンポによる練習」も同時に行なっていくべきです。

‣ 9. テンポで通して弾いたときにはじめて見えるクセ①

ゆっくり練習で一番発生しがちな悪いクセは、「必要以上に大きい動作をしてしまうクセ」のことです。

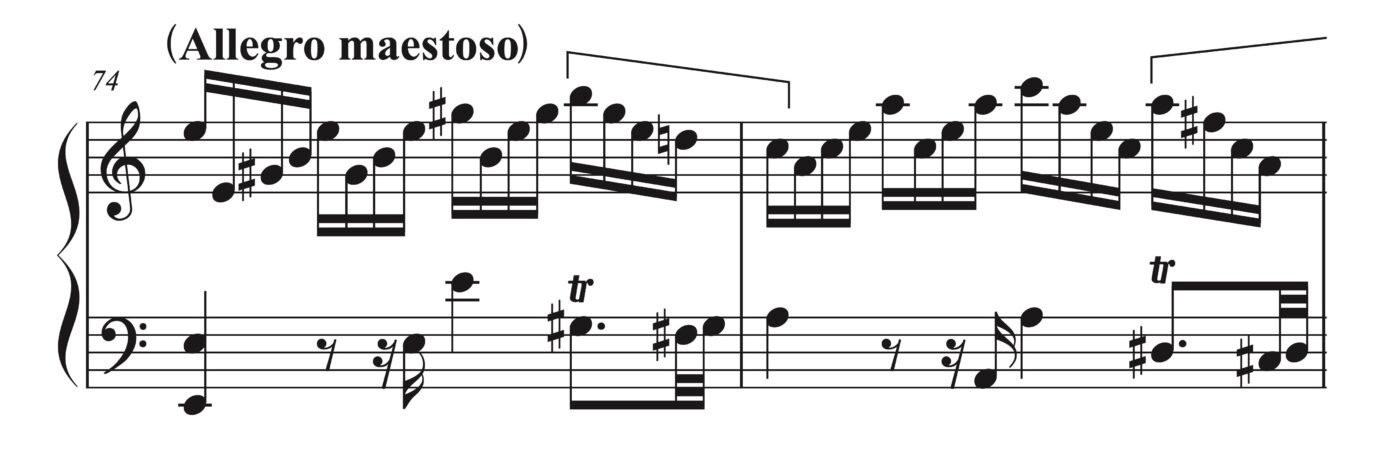

ショパン「エチュード Op.25-12(大洋)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲をゆっくり練習するとしましょう。

毎度手を横へ移動するときに、必要以上に手首を回したり腕や肘の大きい動作をつけてしまいがちです。一方、テンポが速くなると、こういった弾き方では手の移動が間に合いません。手首を大きくは使わずに、手を横に「引っ越す」ようにして移動していかなければ間に合わないのです。

つまり、必要以上に大きい動作をしてしまっている練習は「テンポが遅いときにだけ有効なもの」となってしまい、極論、練習の意味がほとんどないとも言えます。

「テンポが上がったときの動作を想定して、その動作でゆっくり練習をする必要がある」ことを念頭に置きましょう。はじめのうちは難しいかもしれませんが、悪いクセをつけないためにも意識には置いておく必要があります。

‣ 10. テンポで通して弾いたときにはじめて見えるクセ②

はじめてテンポを上げて通して弾いたときに、クセが見えるものです。

すぐに疲れて弾けなくなってしまったり、最後まで通せても腕がパンパンになってしまったり。「奏法に問題がある」もしくは、「1曲の中での力配分や体力配分に問題がある」ということが分かります。

こういったことは、テンポを下げて、しかも、部分練習をしているときにはなかなか気づきにくいでしょう。一度上記のような経験をした場合には、別の作品へ取り組むときにも譜読みの段階から反省点を活かして欲しいと思います。

「全体」のことを意識しておけば、ゆっくり練習や部分練習をするときにも力や体力配分などを計算できます。

‣ 11. その曲における理想の速度を常に忘れない

譜読みにおけるゆっくり練習では、最終的にどれくらいのテンポで仕上げたいのかを踏まえておかなければいけません。

中級〜上級者になってくると譜読みをするときに解釈も施すと思いますが、ゆっくりのテンポではできる解釈も、速いテンポではできなくなる可能性があります。

例えば、「直後の音の強調のためにわずかな音響の切れ目を入れる」などという方法は、速いテンポでは前後関係によっては困難です。最終的にテンポが上がったときに、それまでずっと練習してきたアーティキュレーションを変えざるを得なくなる可能性があるのですが、できる限りそれは避けるべきです。

はじめはできる限りでいいので、最終的にどれくらいのテンポで仕上げたいのかを踏まえて、そのテンポで無理がないかを想定して解釈を施していくといいでしょう。

‣ 12. ゆっくりだとむしろ上手く練習できないところの練習法

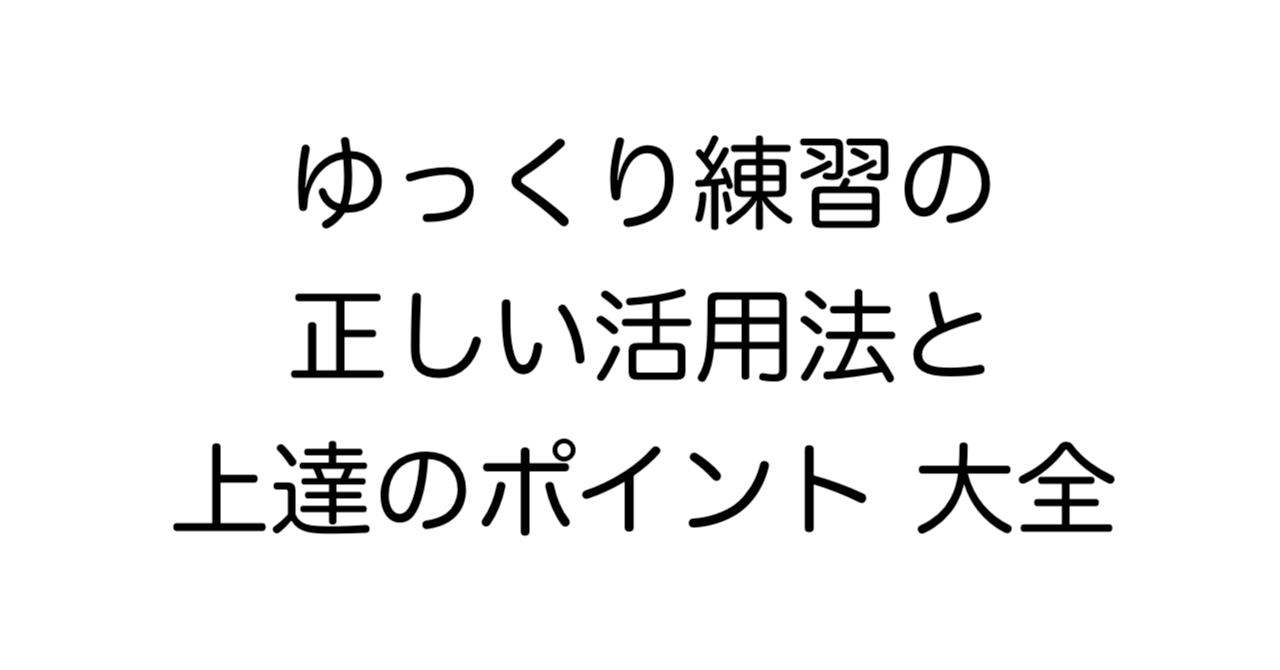

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、74-75小節)

カギマークで示したところのように、右手がコンスタントに動いているところで左手でトリルをやるといったような運動は、苦手とする方が多いようです。

左手を正しく入れようと思うと頭が混乱して右手が転んだり、右手を意識すると左手が入らなかったり。左右の手の役割が逆であれば、ずっと難易度が下がります。

弾き手にもよりますが、こういったところを攻略するカギは「ゆっくり練習に頼らないこと」です。ゆっくりゆっくり合わせようとすると、余計に頭が混乱してしまいます。

やり方としては、以下のようにするといいでしょう:

・理想のテンポでメトロノームをかけながら片手ずつ「完璧に」「ビタ」拍の中へ入れられるようにしておく

・それが「完璧に」出来たら、テンポは変えずに「速いテンポのまま」両手で合わせる

・このときに、各拍の頭さえ合えば良いと割り切って細かな分割を考え過ぎない

頭が混乱するところでは、このように考え過ぎずに速いテンポの中へグイッと入れようとすると、むしろギクシャクせずに上手くいくことが多くあります。

今回のケースのように頭が混乱する場合や、または「5:4」のように噛み合わないことが前提の場合では、あえて遅いテンポを避けてみるといいでしょう。

難しく感じるかもしれませんが、1拍ぶんくらいであれば練習しさえすれば誰でも何とかなるはずなので、試してみてください。

► 終わりに

ゆっくり練習を効果的に活用することで、より質の高い演奏技術の獲得が可能となります。本記事で解説した視点と方法を、ぜひ実践の参考としてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント