【ピアノ】コードネーム学習の完全ロードマップ:入門から実践まで

► はじめに

コードネームを自在に操れるようになると、ピアノ演奏の世界が大きく広がります。楽譜に頼らずに演奏できるようになり、即興演奏や、作曲・編曲の可能性も開けてきます。

しかし、多くの学習者が「どこから始めればいいのかわからない」「覚えることが多過ぎて挫折しそう」と感じています。本記事では、そんな悩みを解決するために、段階的に学べる明確なロードマップを提示します。

本記事で学べること:

・コードネームの基本22種類の完全マスター

・テンション(9th以上)を含む和音の理解

・分数コードの基礎(転回形・ハイブリッドコード)の理解

・実践的な学習のコツ

対象読者:

・コードネームを体系的に学びたい方

・独学でつまずいている方

・ポピュラー音楽理論を、楽曲分析や作曲や編曲に活かしたい方

以下、確実にステップアップできる学習の流れを見ていきましょう。

► コードネーム学習の流れ(入門→基本→コード進行法)

まず、コードネーム学習の大きな流れを確認しましょう。

入門学習

「ルート音:C」を基本としたコードでまずはコードネームの種類を理解する

到達目標:

コードネームを聞いて、すぐに鍵盤で押さえられるように

・「シーメジャーセブン」→「バシッ」

・「シーハーフディミニッシュ」→「バシッ」

基本学習

・9th(ナインス)以上のテンションを含むコードの理解

・よく使う分数コード(「転回形」及び「ハイブリッド・コード」の一部)の理解

・ルートがC以外のケースにも同様に慣れる

応用学習

・コード進行法などの実例での使用法

・より高度な分数コード(「ハイブリッド・コード」の残り、及び「アッパー・ストラクチャー・トライアド」)

本記事の対象範囲

本記事では、「入門学習〜基本学習まで」を扱います。この範囲をマスターすれば、実際の楽曲の大半のコードに対応できるようになります。

► 入門学習

‣ 前提知識:三和音の種類

以下の三和音の種類と各積み重ねの音程については、コードネーム学習へ入っていくうえで必須となります。確実に理解しておきましょう。

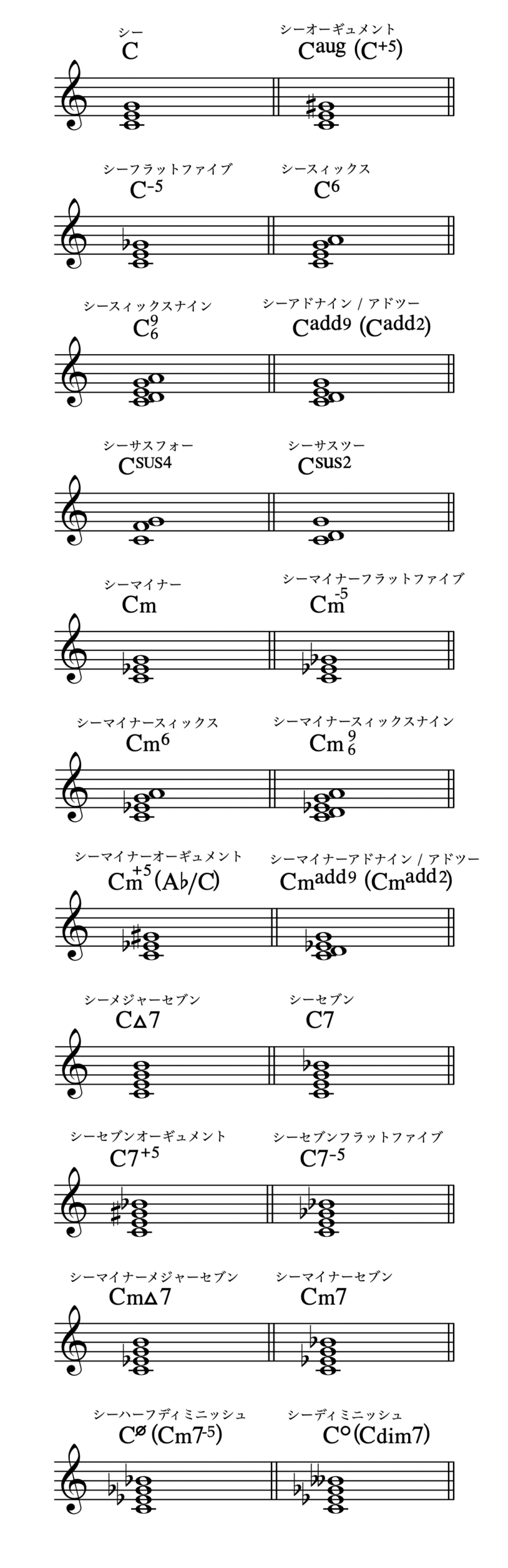

譜例(Sibeliusで作成)

確認すべきポイント

| 三和音の種類 | 構成音程 | 特徴 |

|---|---|---|

| 長三和音(メジャー) | 長3度+短3度 | 明るい響き |

| 短三和音(マイナー) | 短3度+長3度 | 暗い響き |

| 増三和音(オーギュメント) | 長3度+長3度 | 浮遊感のある響き |

| 減三和音(ディミニッシュ) | 短3度+短3度 | 緊張感のある響き |

‣ 構成音(基本)

· コードネームの種類とその構成音

コードネームの種類とその構成音を覚えるコツは、一旦、ルートをCにしたものに絞って理解しておくことです。そうすることで、ルートがCでない場合を学習するときにもスムーズに導入することができます。

以下、基本の22種類のコードを見てみましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

重要な補足事項:

・コードの頭にある文字は、ルート音を示す(「Cm7」の場合、ルート音「C」)

・通常の7thとメジャー7thの違いは、ルートから第7音までが短7度か長7度かの違い

・カッコで2種類示してあるものは、どちらで書いても構わない

・「sus4」は一応マイナーコードにも作れるが、メジャーコードの場合と構成音が同じなので、統一して使用される

・マイナーの表記:「m」「-」「min」など様々な書き方がされる

・メジャーセブンの表記:「△7」「M7」「Maj7」など様々な書き方がされる

・「+5」は「#5」、「-5」は「♭5」と書かれることがあり、「(♭5)」のように()が付されることもある

· 音配置の自由度について

上記譜例の音配置は一例であり、同じ最低音と同じ構成音を使っているものをすべて含みます。

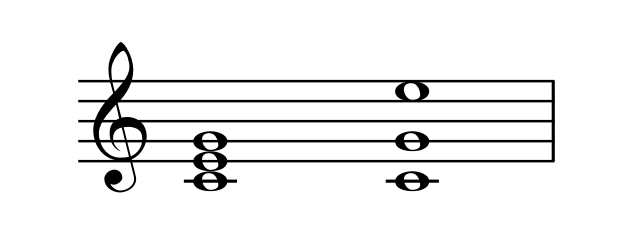

例えば、以下譜例には2種類の配置を書いていますが、最低音も構成音も同じなので、どちらもコードネームでいう「C」です。音域も関係なく、仮に最低音がオクターヴ下がった場合でも同様です。

譜例(Sibeliusで作成)

· 学習のポイント

読み方もセットで覚える:

・目で見て理解するだけでなく、声に出して読む

・「C7」→「シーセブン」と即座に反応できるように

書き方を統一する:

・複数の書き方ができるものは、自分の中で「一つ」書き方を決める

・毎回変えて使用しないこと

・ただし、市販や他人から渡された楽譜には様々な書かれ方があるので、複数の書き方を一通り知っておくこと

音程を正確に把握する:

・6thコードはルートから6thまでが「長6度」など、長・短・完全・増・減を確実に把握する

・感覚だけでなく、理論的に説明できるように

瞬時に押さえられるようにする:

・コード名を聞いたら、譜例のように団子和音状態で即座につかめるようにする

・目標:1秒以内

· 書き方統一の推奨

推奨表記:マイナーは「m」で、メジャーセブンは「△」で書く(例:Cm△7)

この表記法をおすすめする理由:

・最も多くの楽譜に対応できる

・書き易さでも問題は生じない

その他、非推奨の表記

「+5」「-5」を「#5」「♭5」と書く例も見られますが、あまりおすすめできません。「C##5」「C♭♭5」のように、ルート音に#や♭が付く場合に見にくくなるからです。

► 基本学習①

‣ 構成音(テンション)

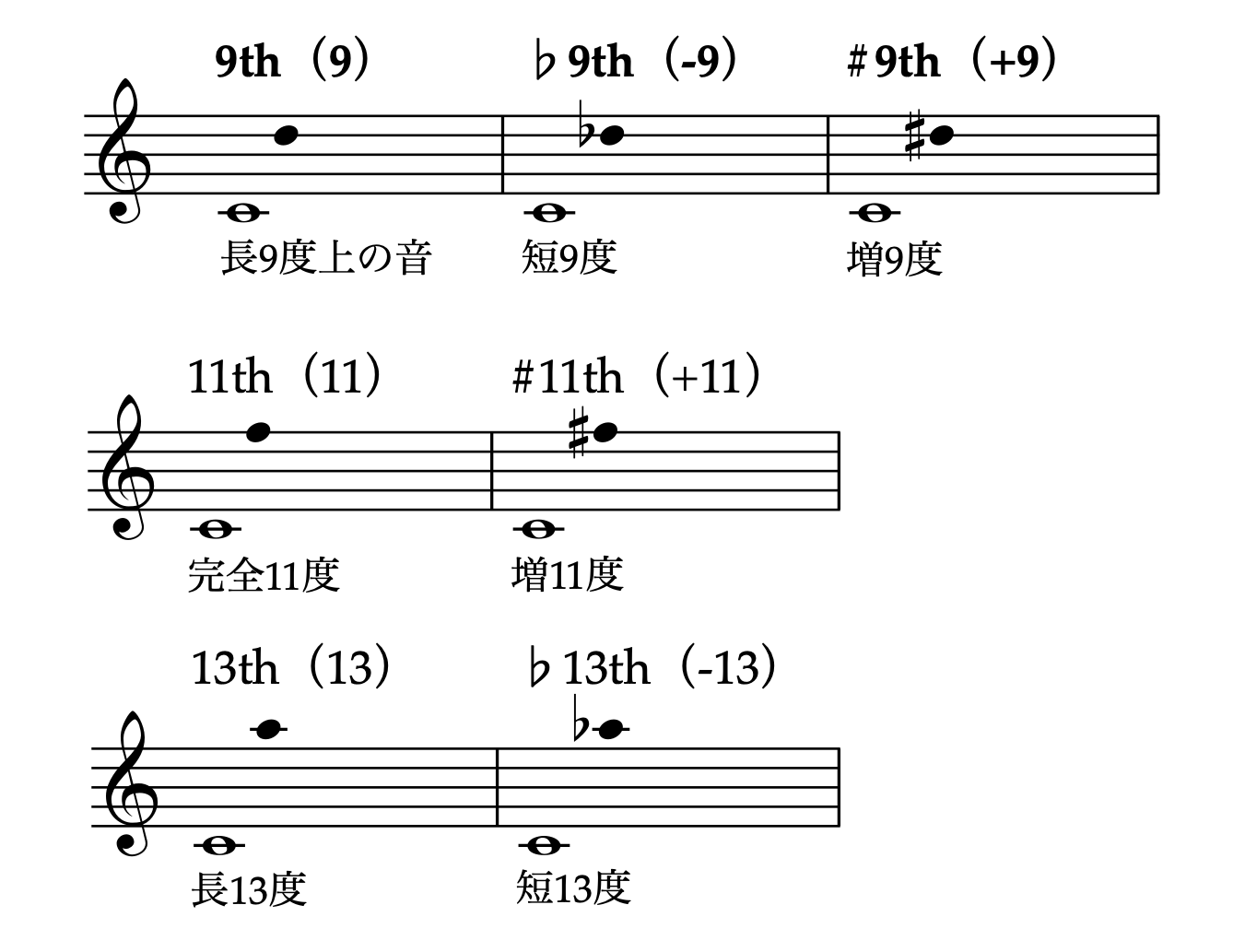

·「テンション」とは

「9th(ナインス)以上の構成音」を示します。テンションを加えることで、和音に色彩感や複雑さが増します。

具体的には以下の3系統があります:

| 系統 | 種類 | 読み方 |

|---|---|---|

| 9th系 | 9, ♭9, #9 | ナインス、フラットナインス、シャープナインス |

| 11th系 | 11, #11 | イレブンス、シャープイレブンス |

| 13th系 | 13, ♭13 | サーティーンス、フラットサーティーンス |

譜例(Sibeliusで作成)

用語の整理:

ナチュラル・テンション:9, 11, 13のように#や♭が付かないもの

オルタード・テンション:#や♭が付くもの(オルタード=「変えられた」という意味)

大事なポイント:存在しないテンション

・「♭11th」は第3音と同音なので存在しない

・「#13th」は第7音と同音なので存在しない

これらは理論上意味をなさないため、使用されません。

· 13thと6thはどう区別するか

13thと6thは音としては同音なので、どう区別するのか疑問に思うかもしれません。

判断基準:「7thを使っているかどうか」

・6thと7th(短7)は原則同居しない

・ドミナントの7th(短7)を使っている以上、7th以上のテンションで把握する

・つまり、13thと解釈する

・C6の場合: C, E, G, A(7thなし → 6thとして解釈)

· ナチュラルの9thをセブンスコードに足す場合の書き方

推奨:どちらも「7」を省略した後者の書き方がよく使われるのでおすすめです。

譜例(Sibeliusで作成)

表記ルール

#や♭が付くテンションの場合は「a」のように「7」も書きます。

「b」のようにのテンションを積んでいく場合は、「C13(#11)」などといった書き方もできます。ただし、どのテンションが積まれているのかが一目瞭然になるように、譜例で示したような「縦にすべて積んでいく書き方」が広く使われており、こちらのほうが推奨されます。

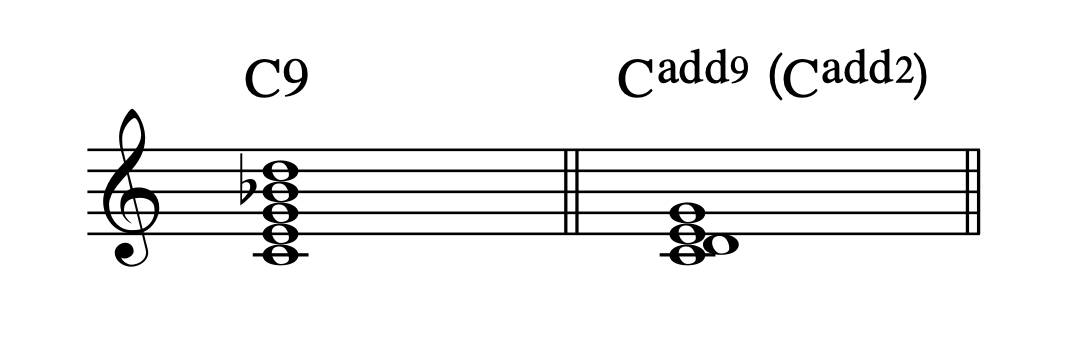

· C9とCadd9の違い

この2つは初心者が混同しやすいポイントです。

| コード | 構成音 | 特徴 |

|---|---|---|

| C9 | C, E, G, B♭, D | 7th(短7度)が含まれる |

| Cadd9 | C, E, G, D | Cの三和音に9thを足しただけ |

譜例(Sibeliusで作成)

· 各コードタイプとその上で使われるテンション

各コードタイプとそこで使われるテンションに関して、実際の楽曲ではやや例外はありますが、基本的には以下のようになります。

各コードタイプで使用可能なテンションの関係

| 9th | 11th | 13th | |

|---|---|---|---|

| △7 | 9 | #11 | 13 |

| m7 | 9 | 11 | 13 |

| 7 | 9、♭9、#9 | #11 | 13、♭13 |

補足:

・ナチュラルの9thはすべてのタイプの和音で使用可能

・#11thはメジャー系の和音で使用可能

・ナチュラルの11thは、第3音とぶつかって機能を阻害してしまうため、メジャー系の和音では使用不可

・♭9th、#9th、♭13thは、ドミナントの和音でのみ使用可能

テンションは、演奏や楽曲分析で重要になる他、将来的により高度なコード学習で「アッパー・ストラクチャー・トライアド(和音の上に和音を乗せる)」を理解するうえでも外せない理論となります。確実に理解しておきましょう。

► 基本学習②

‣「分数コード」の基礎

分数コードは、コードネームに「/」(スラッシュ)を使って表記されます。例:C/E, G/C

分数コードの3つの分類

| 分類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| ①通常の転回形 | テンションを含まないセブンスコードまでを転回したもの | C/E, C/G, C/B |

| ②ハイブリッド・コード | ベース音の上に和音を乗せたもの(転回形を除く) | F#/C, G/C, A/C |

| ③アッパー・ストラクチャー・トライアド | 和音の上に和音を乗せたコード |  |

本記事の対象範囲

入門記事なので、「①転回形」及び、「②ハイブリッド・コード」の中での最も基本的な部分のみを扱います。

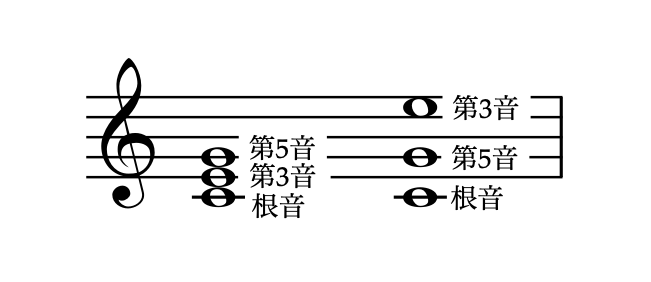

· 通常の「転回形」

構成音の基礎知識

譜例(Sibeliusで作成)三和音の場合

根音、第3音、第5音、第7音など、その和音を作っている(構成している)音を「構成音」と呼びます。

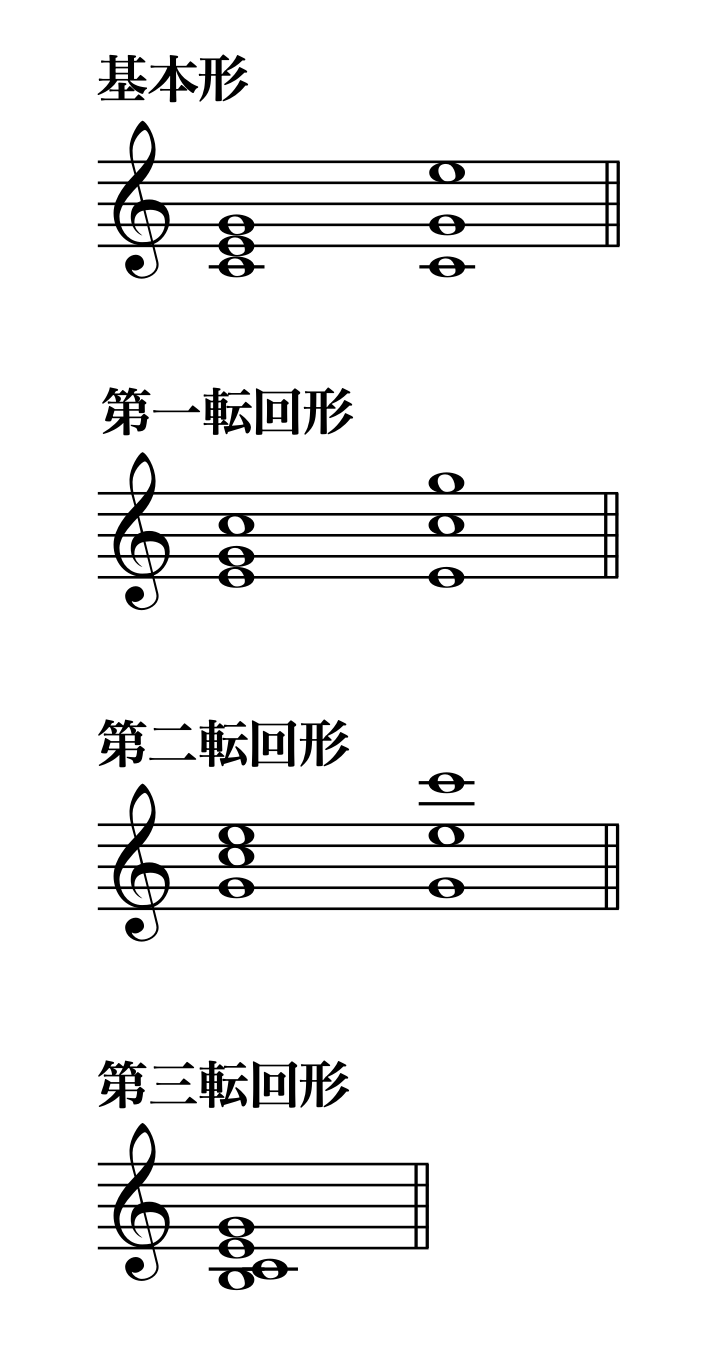

転回形の種類

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

| 形 | 最低音 | コードネーム(Cの場合) | 例 |

|---|---|---|---|

| 基本形 | 根音 | C | Do-Mi-So |

| 第一転回形 | 第3音 | C/E | Mi-So-Do |

| 第二転回形 | 第5音 | C/G | So-Do-Mi |

| 第三転回形 | 第7音 | C/B | Si-Do-Mi-So |

使い分けの原則:

・ベースラインを滑らかにしたいときなどに転回形を使用

・メロディとの兼ね合いで最適な配置を選択

・基本形だけでは単調になるので、転回形で変化をつける

・転回形は別個の和音と言えるほど響きが異なるので、各転回形の響きをよく把握しておく

·「ハイブリッド・コード」のうち基本的なもの

ハイブリッド・コードとは、F#/C、G/C、A/Cなど、ベース音の上に和音を乗せたコードのうち、通常の転回形を除いた、分母と分子の音が無関係のものです。

重要な考え方

異なるもの同士を掛け合わさないと「ハイブリッド」とは言いません。したがって、通常の転回形は「ハイブリッド」になり得ないのです。

ハイブリッド・コードのうち、特に頻繁に使われるのは(ルート音がCの場合):

・「G/C」

・「B♭/C」

-「G/C」について

使い方の実例

例えば、C major キーで、以下のようなシンプルなコードの連なりがあるとします:

・「C → G → C」(Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ)

・「C → F → G → C」(Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ)

・「C → G → F → C」(Ⅰ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅰ)

このような「Ⅰ Ⅳ Ⅴ」などが中心の進行のときには、「保続」というベース音をずっと残したまま上部和音のみを変えていく手法が使えます。

保続を使った変換例

| 元の進行 | 保続を使った進行 |

|---|---|

| C → G → C | C → G/C → C |

| C → F → G → C | C → F/C → G/C → C |

| C → G → F → C | C → G/C → F/C → C |

注意: F/Cはただの転回形(Fの第二転回形)なので、ハイブリッドコードではありません。

一例ではありますが、このようなケースでG/Cは見られます。

–「B♭/C」について(イレブンス・コード)

ドミナントの上にサブドミナントを乗せた形です。このコードは、主にドミナントコードを置く部分でsus4の響きとして使われるため、C major キーの場合を想定し、以下、ルートがGのものを取り上げます。

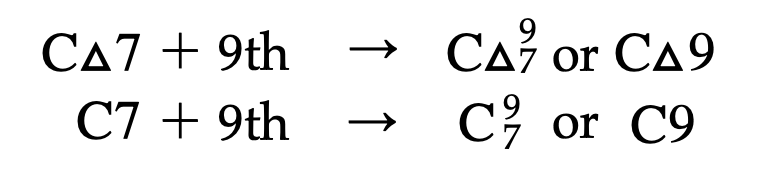

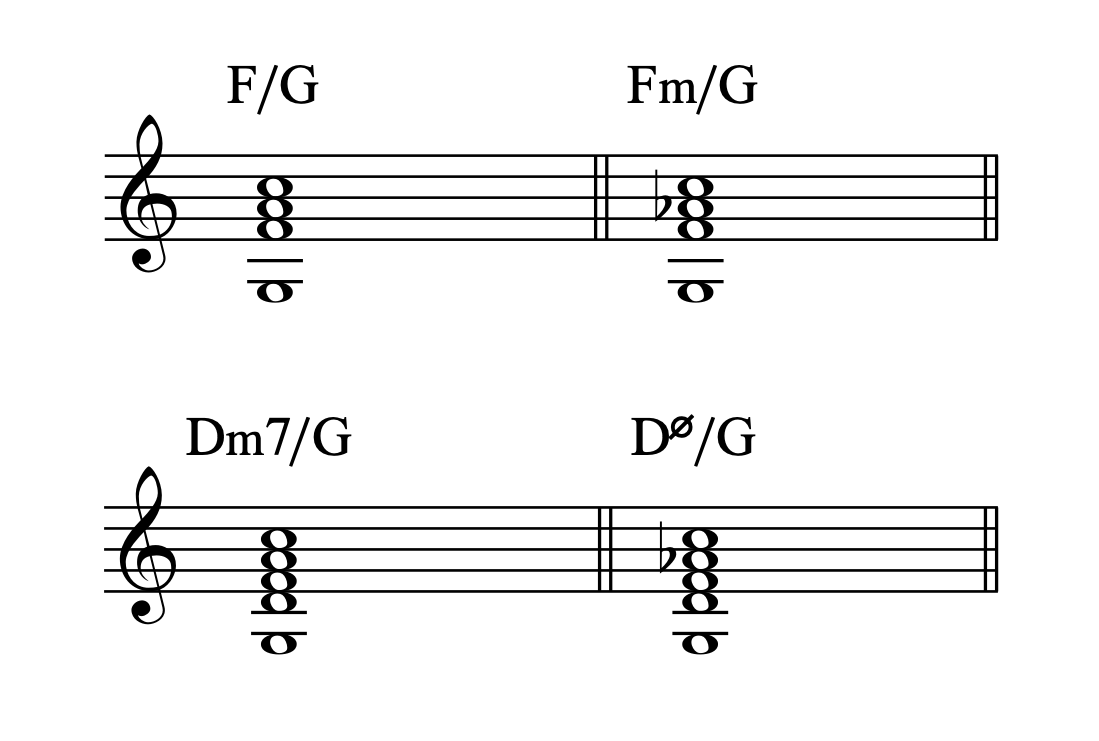

イレブンス・コードの4つの形

「B♭/C」は、ルートをGに直すと「F/G」ですが、これと同様の性質を持った和音は、以下のように他にも3種類あります。

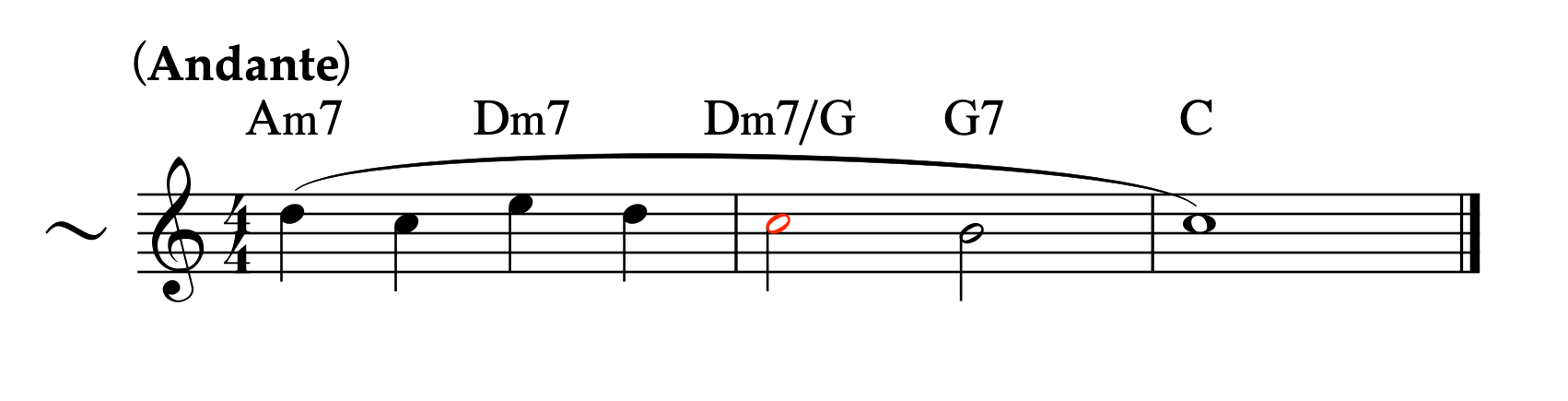

譜例(Sibeliusで作成)

構成音の関係

譜例(Sibeliusで作成)

このように、「Dm7/G」は「G9sus4」と同じ構成音となります。その他、上記の4種類の和音にはいずれも、sus4に値する11thの音が含まれているため、「イレブンス・コード」と読んでいる理論書もあります。

イレブンス・コードの使い方

例えば、「G7 → C(C majorキー)」という進行のG7の部分でsus4の響きを得るために、以下のように用いることができます。

基本パターン: Dm7/G → G7 → C

もちろん、G7を省略して、「Dm7/G → C」としても構いません。こういった選択には、メロディラインも考慮する必要があります。

譜例(Sibeliusで作成)

この譜例でレッド音符で示したメロディはC音なので、G7を配置してしまうと、第3音と衝突してしまいます。

解決策:

・サブドミナント

・G7sus4

・Dm7/G、F/G等、イレブンス・コードを配置

これらのコードを使うことで、メロディとの衝突を回避できます。

実践のヒント:

・メロディにC音がある場合: G7は避け、イレブンス・コードを使用

・より洗練された響きが欲しい場合: Dm7/Gが最もおすすめ(9thの音が含まれているため)

・よりシンプルにしたい場合: F/Gが使いやすい

・クラシカルな響きが欲しい場合イレブンス・コードよりもG7sus4を選択

► 終わりに

ここまで学習してきた内容を振り返りましょう。

入門学習で習得したこと:

・基本22種類のコードネームと構成音

・コード表記の統一ルール

・瞬時にコードを押さえる練習法

基本学習で習得したこと:

・「テンション(9th, 11th, 13th)」の理解

・各コードタイプで使えるテンションの原則

・「転回形」の4つの形

・「ハイブリッド・コード(G/C, B♭/Cなど)」の基礎

次のステップに進むための確認事項

以下の項目をすべてクリアしていれば、応用学習に進む準備ができています:

・22種類の基本コードを1秒以内に押さえられる

・ルートがC以外のコードでも同様に対応できる

・テンションの概念を理解し、簡単なテンションコードを押さえられる

・転回形を自在に使える

・本記事で扱った、基本的なハイブリッド・コードを理解している

応用学習:

・コード進行法などの実例での使用法

・より高度な分数コード(「ハイブリッド・コード」の残り、及び「アッパー・ストラクチャー・トライアド」)

・コードネームを用いた実践的な楽曲分析

・作曲 / 編曲のテクニック

応用学習に関しては、本Webメディアでも数多く取り上げています。

► 補足:用語集

本記事で使用した専門用語を50音順にまとめました。

| 用語 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| アッパー・ストラクチャー・トライアド(Upper Structure Triad) | – | 和音の上に和音を重ねる高度な技法 |

| イレブンス・コード | – | 11thを含むsus4の響きを持つコード群 |

| オーギュメント | – | 増三和音(長3度+長3度) |

| オルタード・テンション | – | #や♭が付いたテンション |

| 基本形 | きほんけい | 根音を最低音とする和音配置 |

| 構成音 | こうせいおん | 和音を構成する個々の音 |

| コードネーム | – | 和音を英語の記号で表記したもの |

| 根音 | こんおん | コードの基礎となる音(ルート) |

| 三和音 | さんわおん | 3つの音からなる和音(トライアド) |

| 第一転回形 | だいいちてんかいけい | 第3音を最低音とする配置 |

| 第二転回形 | だいにてんかいけい | 第5音を最低音とする配置 |

| 第三転回形 | だいさんてんかいけい | 第7音を最低音とする配置 |

| ディミニッシュ | – | 減三和音・減七和音 |

| テンション | – | 9th以上の構成音 |

| ドミナント | – | 主和音への解決を導く和音 |

| ナチュラル・テンション | – | #や♭が付かないテンション |

| ハイブリッド・コード | – | ベース音の上に和音を乗せたコードのうち、通常の転回形を除いた、分母と分子の音が無関係のもの |

| (低音)保続 | ほぞく | ベース音を保ったまま上部和音を変える技法 |

| メジャーセブン | – | 長7度を含む和音 |

| ルート | – | コードの基礎となる音(根音) |

| ヴォイシング | – | 和音の音配置・声部配置 |

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント