【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「民謡(ロベルトのOp.51-2)」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「民謡(Volksliedchen、ロベルトのOp.51-2)」のピアノ独奏版——これは、19世紀の女流ピアニスト、クララ・シューマンが夫の作品をもとに手がけた愛情深い編曲作品です。原曲の歌とピアノという二重の表現を、ピアノ一台に凝縮させながらも、詩的な情感と音楽的奥行きを保っている点が特徴です。

以下では、クララ編曲版「民謡」がどのような音楽的工夫によって成り立っているのかを分析し、演奏時に意識すべきポイントやテクニックを具体的に解説していきます。

► 前提知識

‣ 原曲「民謡」の基本情報

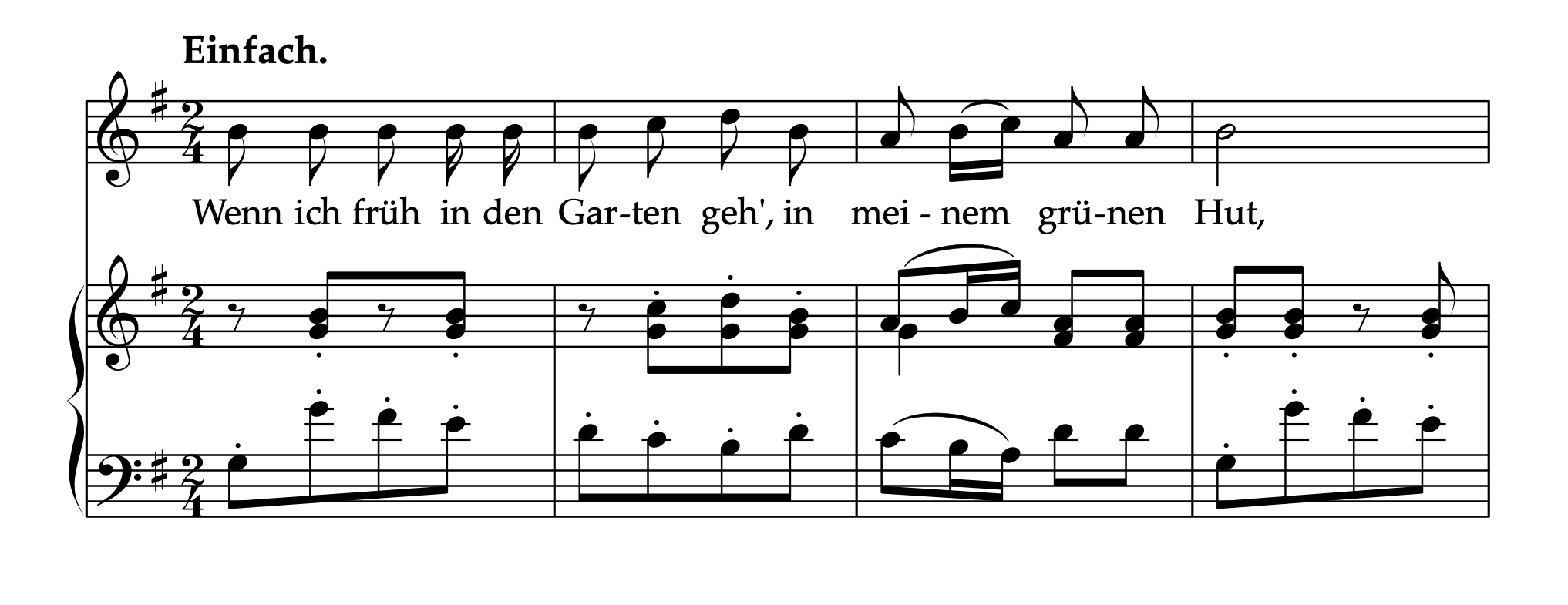

シューマン「リートと歌 第2集 Op.51 より 第2曲 民謡」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年代

演奏時間:約1分20秒

歌詞:フリードリヒ・リュッケルト

内容:朝早くから恋人を想い、自分の心を含め、すべてを捧げても惜しくないという、純粋で献身的な愛を歌った曲

構成:「リートと歌 第2集 Op.51」の第2曲

全5曲で構成されるこの歌曲集の中で、クララがピアノ独奏版へと編曲したのは第1、2、3曲の3曲です。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

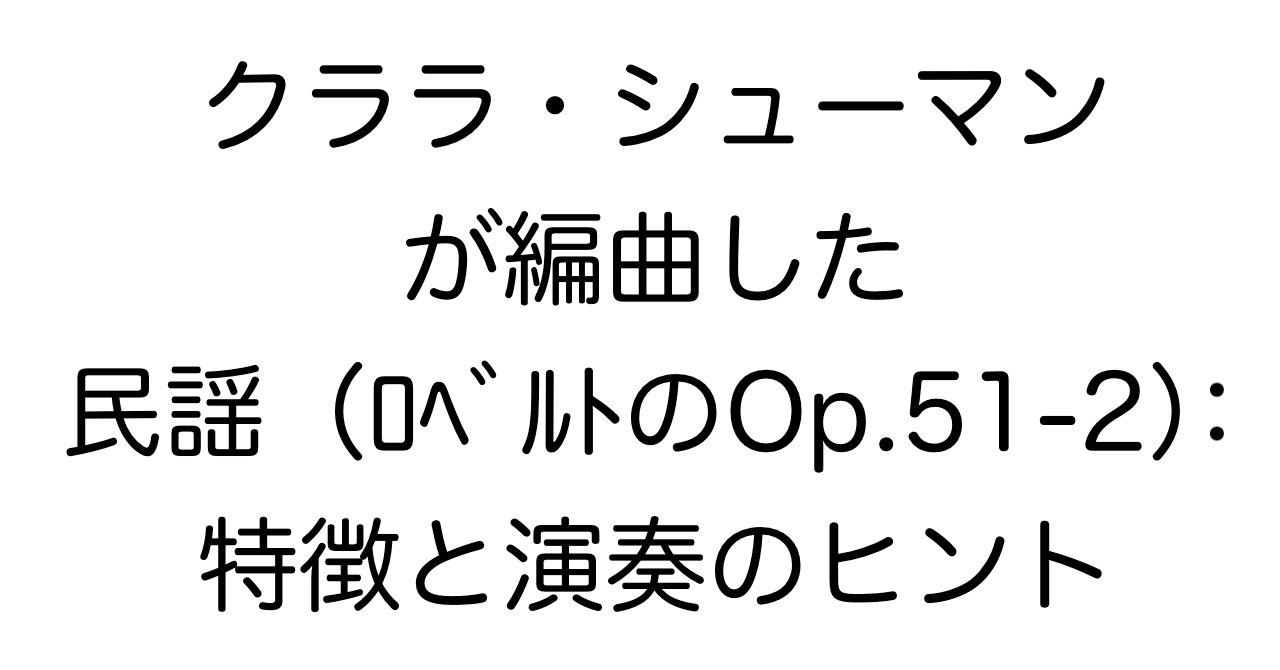

シューマン「民謡(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

クララの編曲において最も印象的なのは、原曲に対する誠実さです。華やかさや演奏効果を追求するのではなく、ロベルトが歌曲に込めた音楽的意図をいかに損なわず伝えるか——その一点に集中した編曲姿勢が随所に見られます。

編曲の主な特徴

伴奏部の継承:

・原曲の伴奏パートを土台として活用

・和声構造や音楽的な流れを尊重し、雰囲気を保つ

声部配置の巧みな工夫:

・歌旋律をピアノの響きの中に自然に溶け込ませる

・音域や声部バランスの調整によって、旋律の存在感を確保

・各声部が互いに邪魔をしない、繊細な音の配置

結果として、歌曲本来の情感と、ピアノ独奏曲としての音楽的充実が、見事に両立された編曲となっています。

技術的難易度

ツェルニー30番入門程度から挑戦可能

演奏技術的には、クララが編曲した「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」の30曲中、取り組みやすい部類に入ります。極端な音域の跳躍や複雑な和音がなく、指の動きも自然な流れになっているため、初中級者から取り組める良い教材となるでしょう。

ただし、「技術的に弾きやすい」ことと「音楽的に演奏できる」ことは別問題です。単に音符をなぞるだけでなく、フレージング、タッチなど細部にまでこだわることで、初めて作品の魅力が引き出されます。

► 演奏上の注意点

‣ スタッカートのニュアンス

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽曲はスタッカートが印象的な役割を果たしています。スタッカート演奏の際には、指先を鍵盤から跳ね上げるような動きではなく、下へ作る(鍵盤の底へ向かって打鍵する)イメージで演奏しましょう。

「スラー+スタッカート」との差は明確にしながらも、通常のスタッカートが常に極端に短くなり過ぎると音楽的ではありません。曲の性格に合った、柔らかく余韻を意識したスタッカートを心がけてください。

‣ 隠された音楽の転換点

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、25-28小節)

25小節目からの変化に注目

25小節目からはスラーが多く現れるようになり、それまでのリズム主体の音楽から、より歌謡的な表現へと変化します。また、ここまで何度も登場していた純粋なスタッカート(スラーなどの付いていないもの)は、この箇所以降一切登場しなくなることにも着目しましょう。

この構造的な変化を意識することで、曲全体の流れをより説得力のある形で表現できます。

‣ 全声部の休符における空気感

この楽曲は短く、極端な曲想の変化もありません。その中で印象的なのが、全声部が一斉に休符になる箇所です。具体的には:

・7小節2拍目表

・12小節2拍目表

・31小節2拍目

・39小節1拍目裏

これらの箇所では、単に音を切るのではなく、直前の音の余韻を意識的にコントロールしながら離鍵することが重要です。余韻が美しく消えていく瞬間を大切にしましょう。そうすることで、無音の部分に独特の「間」が生まれ、音楽に呼吸感と奥行きが加わります。

► 楽譜情報

クララ・シューマンによるロベルト・シューマン歌曲の編曲集はいくつかの出版社から刊行されていますが、以下のRies & Erler出版の楽譜をおすすめします。

推奨楽譜

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

特徴:

入手性:国内外で広く流通

網羅性:クララが編曲したロベルト歌曲30曲を収録

実用性:原曲の歌詞が掲載されている(デュラン版などとの大きな違い)

資料価値:歴史的価値と実用性を兼ね備える

投資価値:他の編曲作品も学べるため、長期的な投資価値が高い

音楽学習者、研究者、演奏家に広く愛用されている定番楽譜です。

► 終わりに

ロベルトへの愛情と音楽的洞察に裏打ちされたこの編曲は、歌曲の詩的な音楽性をピアノの響きだけで描き切った価値ある作品です。演奏にあたっては、もちろん技術的な正確さも欠かせませんが、それ以上に大切なのは、原曲の歌詞が伝えようとする内容に興味を傾け、それをピアノで「語る」ことでしょう。この姿勢があってこそ、作品が持つ本来の美しさが花開きます。

記事内で紹介した演奏ヒントを参考にしながら、この魅力的な小品に取り組んでみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント