【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「私を手伝って、妹たち」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

夫ロベルト・シューマンの歌曲を、ピアノ独奏でどう表現するか——。

クララ・シューマンが編曲した「私を手伝って、妹たち(Helft mir, ihr Schwestern)」は、その答えの一つです。原曲の歌曲としての魅力を損なわず、ピアノ独奏曲として成立しています。

本記事では、クララ編曲版の音楽的特徴を詳しく解説し、実際の演奏に役立つ具体的なヒントを紹介します。ロベルト・シューマン歌曲の編曲に興味がある方、クララ・シューマンの作曲・編曲作品を学びたい方は、学習の参考にしてください。

► 前提知識

‣ 原曲「私を手伝って、妹たち」の基本情報

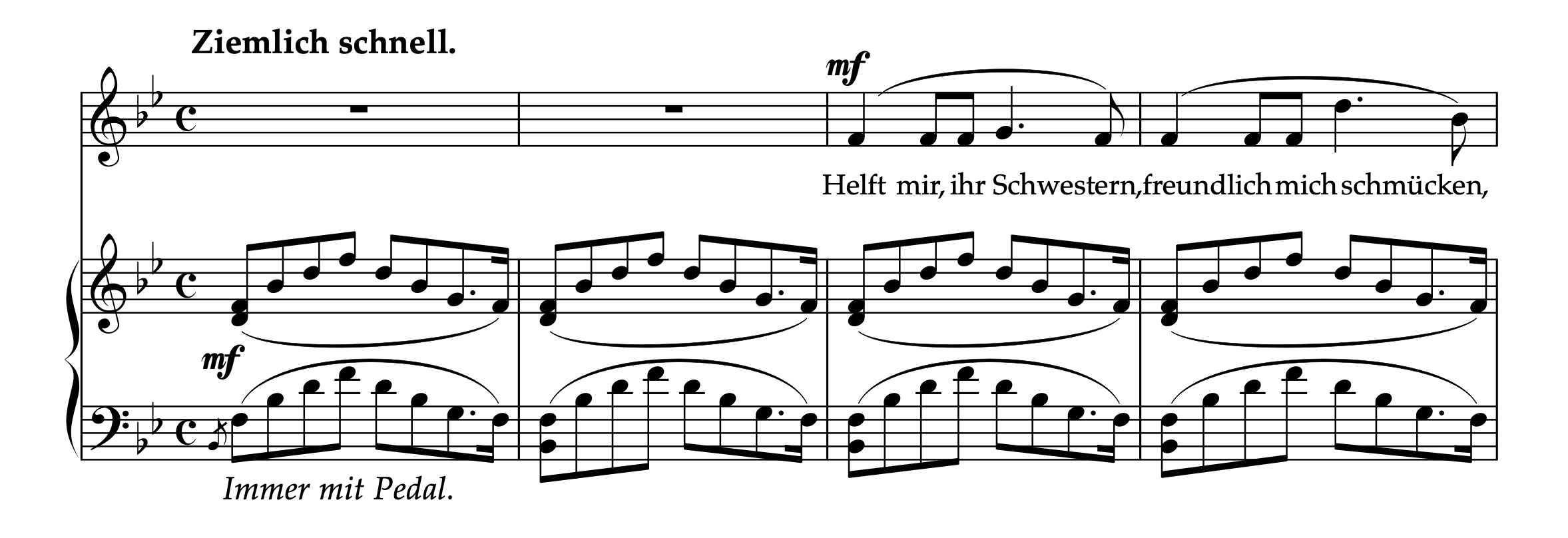

シューマン「女の愛と生涯 Op.42 より 第5曲 私を手伝って、妹たち」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分30秒

歌詞:アーデルベルト・フォン・シャミッソー

内容:結婚式の準備をする花嫁が、妹たちに助けを求めつつ、愛する人への想いと、家族との別れを歌った曲

構成:「女の愛と生涯 Op.42」の第5曲

1840年は、ロベルト・シューマンとクララ・ヴィークにとって運命の年でした。クララの父フリードリヒ・ヴィークの猛反対を受け、法廷闘争を経てようやく結婚を果たした二人。ロベルトが作曲した歌曲集「女の愛と生涯 Op.42」は、この結婚の年に生まれました。全8曲で構成されるこの歌曲集のうち、クララがピアノ独奏版に編曲したのは第2曲と第5曲「私を手伝って、妹たち」のみです。クララ自身の編曲作品は貴重であり、演奏・研究の両面で高い価値を持っています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

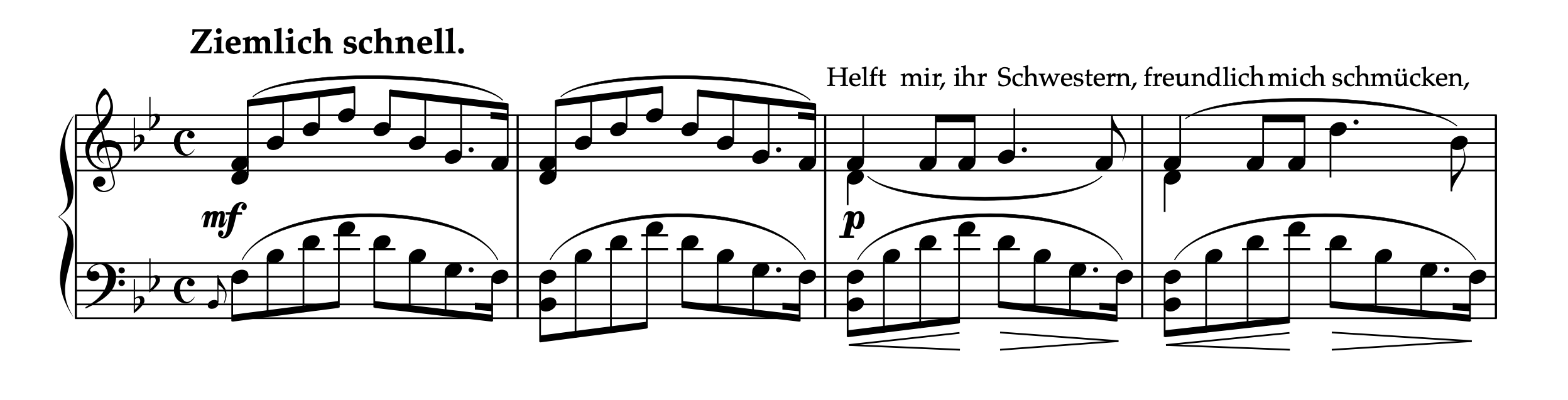

シューマン「私を手伝って、妹たち(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララの編曲は、「原曲を損なわない」ことを最優先としています。これは一見当然のようですが、実は非常に難しい選択です。

ピアノ独奏曲として華やかに仕上げようとすれば、音を増やしたり、技巧的なパッセージを加えたりする誘惑があります。しかしクララは、そうした要素を徹底的に排除しました。

編曲技法の特徴:

・伴奏部の活用:原曲のピアノ伴奏をベースに、歌のメロディを自然に組み込む

・最小限の変更:音遣いなどは必要最小限の変更にとどめ、原曲の雰囲気を保つ

・声部配置の工夫:メロディラインが自然に際立つよう、柔軟な声部バランスを実現

この編曲方針により、歌曲としての本質を保ちながら、ピアノ独奏曲としても完成度の高い作品に仕上がっています。声楽の経験がないピアニストでも、原曲の歌曲を一度聴けば、クララが何を重視したのかが理解できるでしょう。

技術的難易度

ツェルニー30番後半程度から挑戦可能

快速なテンポの中で付点リズムや多声表現を処理していくテクニックが求められます。また、特に後半部分では跳躍も出てくるので、ある程度の練習期間が必要になるでしょう。

► 演奏上の注意点

‣ 歌詞を意識した音のニュアンス作り

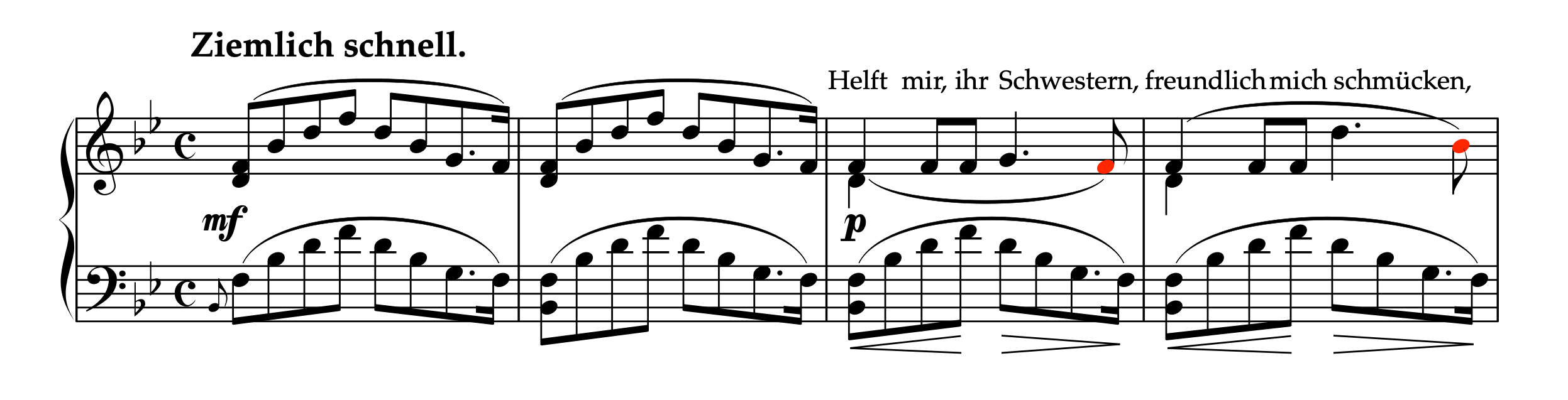

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

ピアノ曲として演奏する際も、元の歌詞を知ることが決定的に重要です。

同一歌詞内の音の扱い

例えば冒頭「Schwestern(妹たち)」という歌詞に対して、楽譜上は複数の音符が割り当てられています。譜例で示されたレッド音符は「同じ言葉の中の付随音」です。

演奏上の注意:

・これらの音は強調せず、軽く触れる程度に

・左手の付点リズムに気を取られて雑にならないように

・あくまで歌詞の流れに沿った自然なフレーズを

‣ トップノートにきていないメロディの浮き立たせ方

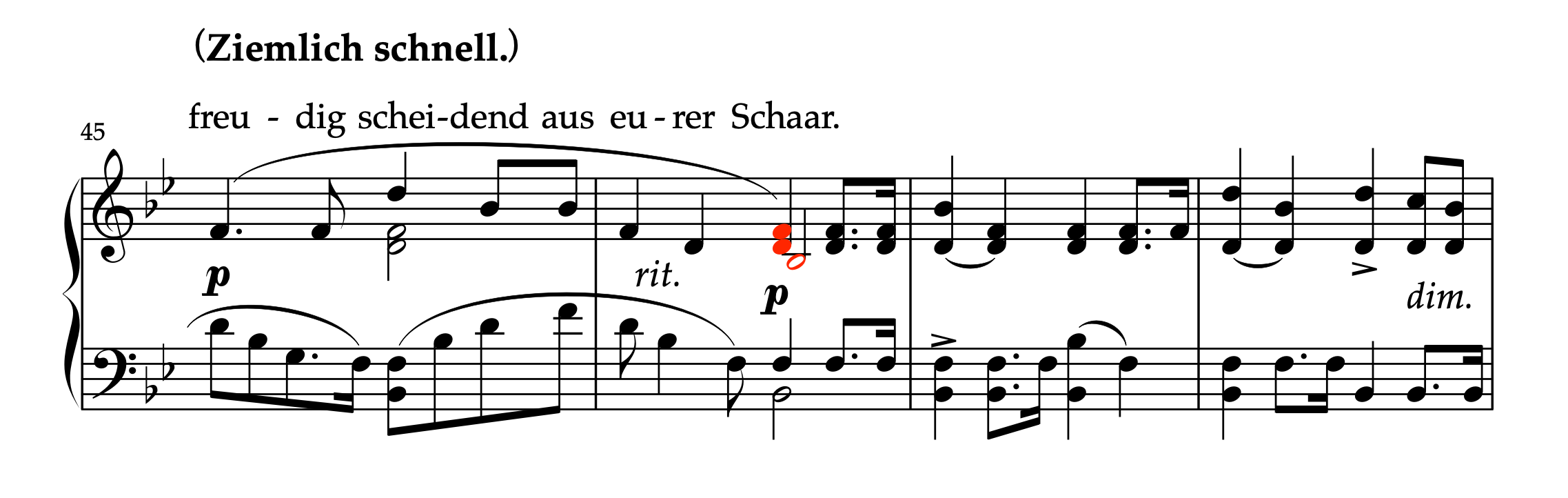

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、45-48小節)

45-48小節の問題箇所

46小節目、メロディの最後の音(B音)が、同時に鳴る他の音よりも低い位置にあります。このような「トップノートではない重要音」は埋もれがちですが、B音はフレーズ終わりの音なので、強く弾く対処法は不適切です。

アルペッジョの活用(応用技法)

やや解釈的ですが、この3音に微細なアルペッジョ(ほぼ同時だが、わずかにずらす)を加える方法もあります。

・上向き:B音が最初に鳴る

・下向き:B音が最後に鳴る

どちらにしても、多少タイミングがズレるので、B音が聴き取りやすくなるのです。拍感が崩れないよう、素早く演奏するようにしましょう。

‣ 音楽的なテンポの動かし方

この作品は付点リズムが支配的で、軽快で前進的な性格を持っています。過度にロマンティックに歌い込むのではなく、ある種の節度が求められます。

テンポ設定の指針:

43小節目:a tempo の意味

前の部分で大きくテンポが動いた後、ここで元のテンポに戻ります。ここからは一気に進みましょう。

44小節目:カデンツでの誘惑

終止形(カデンツ:音楽の句読点にあたる和音進行)があると、つい減速したくなります。しかしここは減速せずにノンストップでそのまま進むのが正解です。なぜなら46小節に「rit.(だんだん遅く)」の指示があるからです。44小節でゆるめてしまうと、46小節の rit. の効果が薄れてしまいます。

46小節:rit. のかけ方

ここまで一気に来たからこそ、この rit. が活きます。ただし極端に遅くせず、自然な語り終わりのような減速を心がけましょう。

最終小節:締めくくり方

楽曲の一番最後も、さほど遅くせずにサラリと終えるのが慣例です。リズム重視の曲想なので、付点リズムの軽快さを保ったまま明るく締めくくりましょう。

► 楽譜情報

クララ・シューマンによるロベルト・シューマン歌曲の編曲集はいくつかの出版社から刊行されていますが、以下のRies & Erler出版の楽譜をおすすめします。

推奨楽譜

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

・最も手に入れやすい

・クララが編曲したロベルトの歌曲を網羅的に収録

・歴史的価値と実用性を兼ね備えた資料

・音楽学習者、研究者、演奏家に広く愛用されている

・メロディの上に、原曲の歌詞が書かれている(デュラン版などとの一番大きな違い)

この楽譜集を手元に置くことで、「私を手伝って、妹たち」以外の編曲作品にも触れることができ、クララの編曲技法の全体像を理解することができます。

► 終わりに

クララ・シューマンによる「私を手伝って、妹たち」のピアノ編曲は、作曲家ロベルト・シューマンへの深い愛と音楽的理解から生まれた一作です。誰よりも夫の音楽を理解していたクララだからこそ実現できた、原曲の精神が息づく一曲と言えます。

この作品を演奏する際は、技術的な課題をクリアすることも大切ですが、それ以上に重要なのは歌詞や作品背景への理解です。シューマン夫妻の物語、そして「女の愛と生涯」という歌曲集全体の文脈に思いを馳せることで、より深い楽曲理解が可能になります。

クララ・シューマンのピアノ編曲作品に興味のある方は、この機会に挑戦してみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント