【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「日の光に寄す」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「日の光に寄す(An den Sonnenschein)」は、妻クララ・シューマンの手によってピアノ独奏版へと生まれ変わりました。この編曲版は、原曲が持つ雰囲気を損なうことなく、ピアノの豊かな響きを活かした仕上がりとなっています。

本記事では、クララ編曲版の魅力と、演奏する際に押さえておきたい表現のコツを紹介します。

► 前提知識

‣ 原曲「日の光に寄す」の基本情報

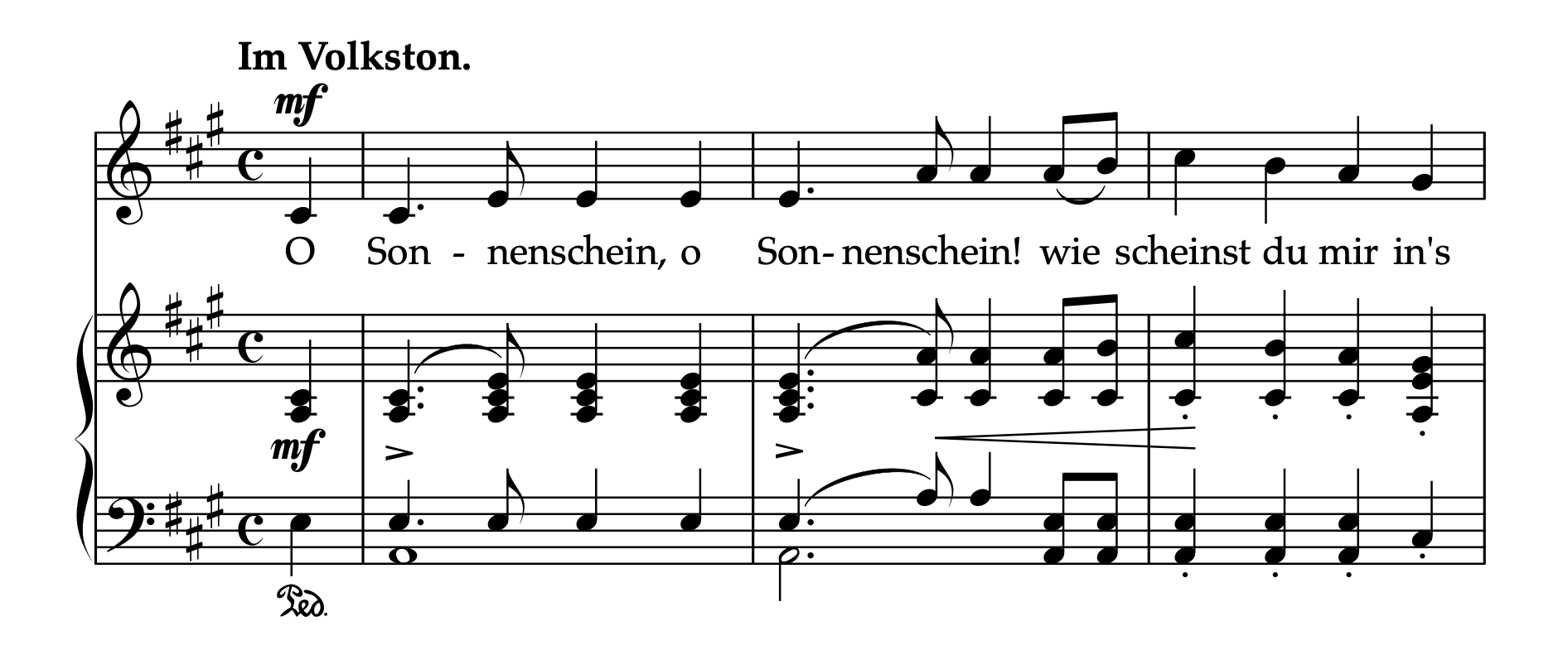

シューマン「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第4曲 日の光に寄す」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分20秒

歌詞:ロベルト・ライニック

内容:心に愛を灯した太陽の光に誘われながらも、それを享受できない自分の苦悩と自嘲を歌った曲

構成:「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36」の第4曲

1840年は、ロベルトとクララにとって忘れがたい年でした。クララの父フリードリヒ・ヴィークの激しい反対と法廷闘争を乗り越え、ついに結ばれた記念の年です。Op.36はそんな喜びに満ちた時期に誕生した歌曲集で、全6曲からなります。演奏される機会は多くないものの、どの曲もシンプルな中に魅力に溢れています。

クララは第1曲から第4曲をピアノ独奏用に編曲しており、夫の作品への深い理解が随所に感じられます。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

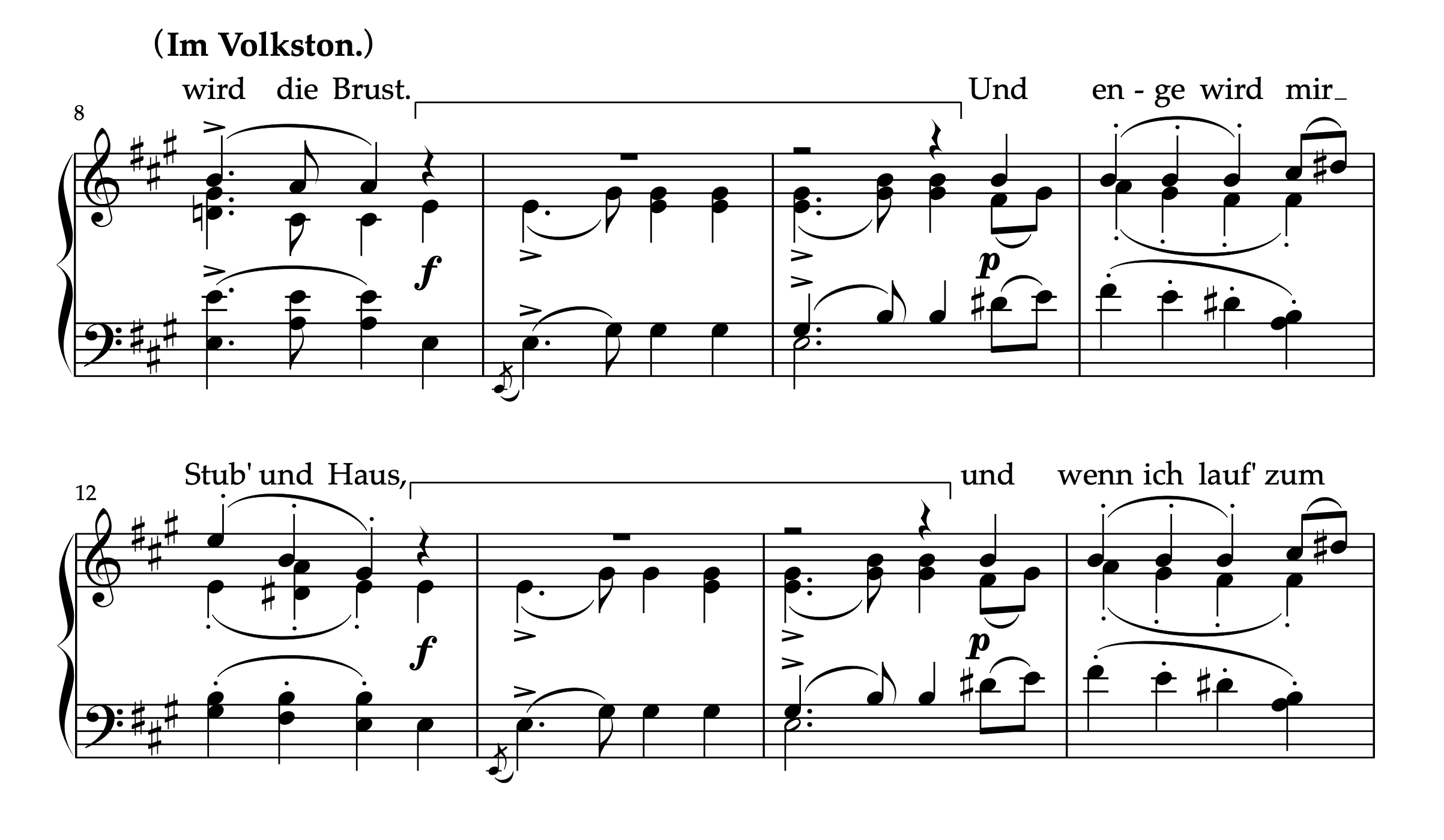

シューマン「日の光に寄す(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ編曲版の最も注目すべき点は、原作者への敬意を第一とした編曲アプローチです。声楽曲としての本質的な魅力を損なわず、ピアノ作品としての完成度を高めるバランス感覚が光ります。

編曲技法の特徴:

・原曲の伴奏部分を土台として効果的に活用

・歌のメロディをピアノの声部へ自然に融合

・原曲の音遣いや楽曲構成を尊重し、改変は最小限

技術的難易度

ツェルニー30番入門程度から挑戦可能

► 演奏上の注意点

‣ 場面転換を明確に表現する(8-15小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、8-15小節)

カギマークで示した部分は、ファンファーレ風のつなぎです。歌と歌をつなぐこの部分は、音楽の空気感が変わる重要な転換点です。

演奏のポイント:

・f のダイナミクスで音楽の性格を明確に変える

・直後の p とも対比を作り出す

・金管楽器で奏されるファンファーレのようなイメージを持つ

・指を立て気味にして、明瞭でかための音色を出す

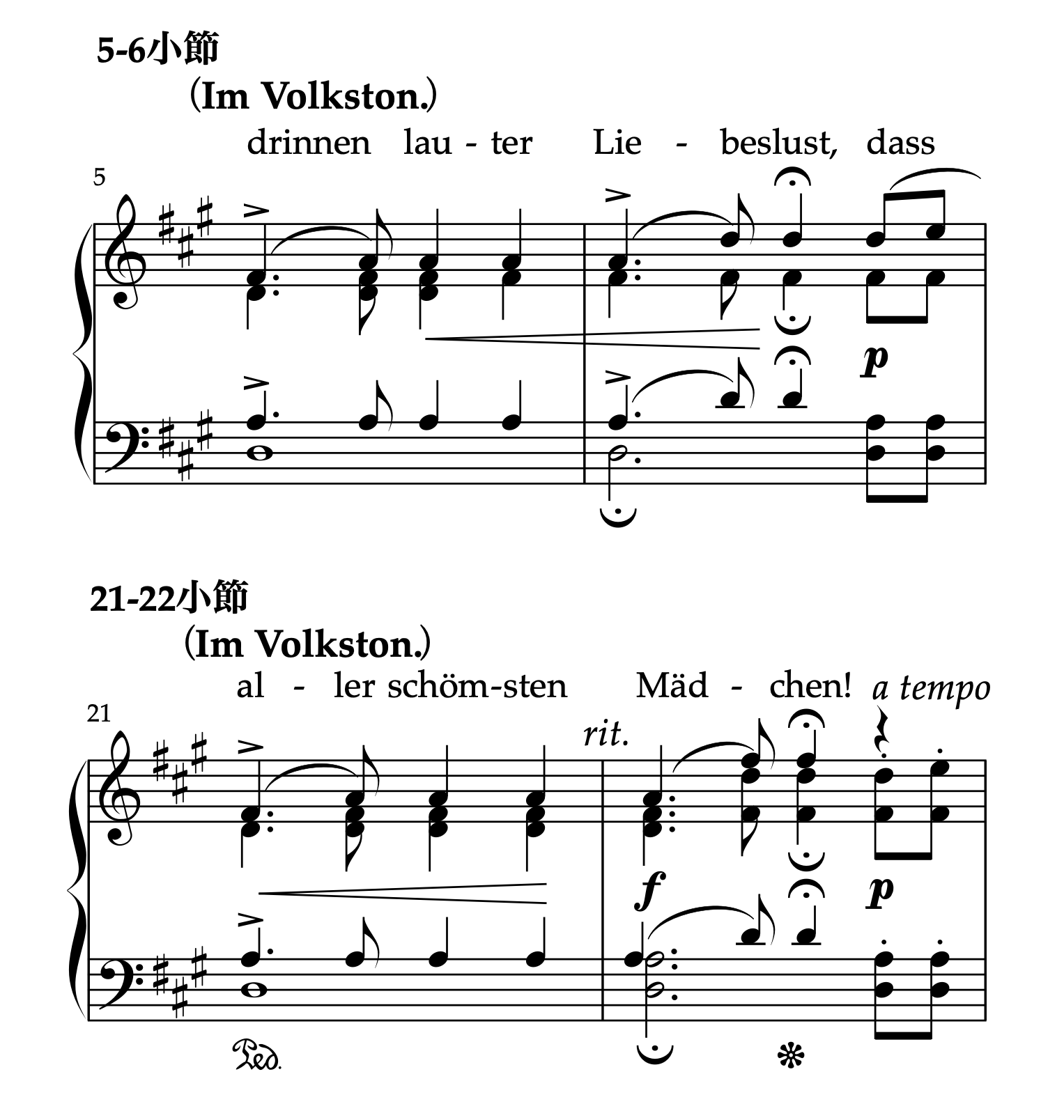

‣ フェルマータの扱い方を区別する(6小節目と22小節目)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-6小節 および 21-22小節)

この2箇所のフェルマータは、一見すると対応関係にありますが、楽譜の指示には重要な違いがあります。

6小節目:

・rit. の指示がない

・過度に間延びさせず、サラリと流すように演奏する

22小節目:

・rit. の指示がある

・たっぷりと時間をかけて、表情豊かに歌う

・この違いによって、22小節目がより印象的なクライマックスとなる

わざわざ書き分けられている指示の違いを見逃さず、意図的な表現の差を作り出すことが重要です。

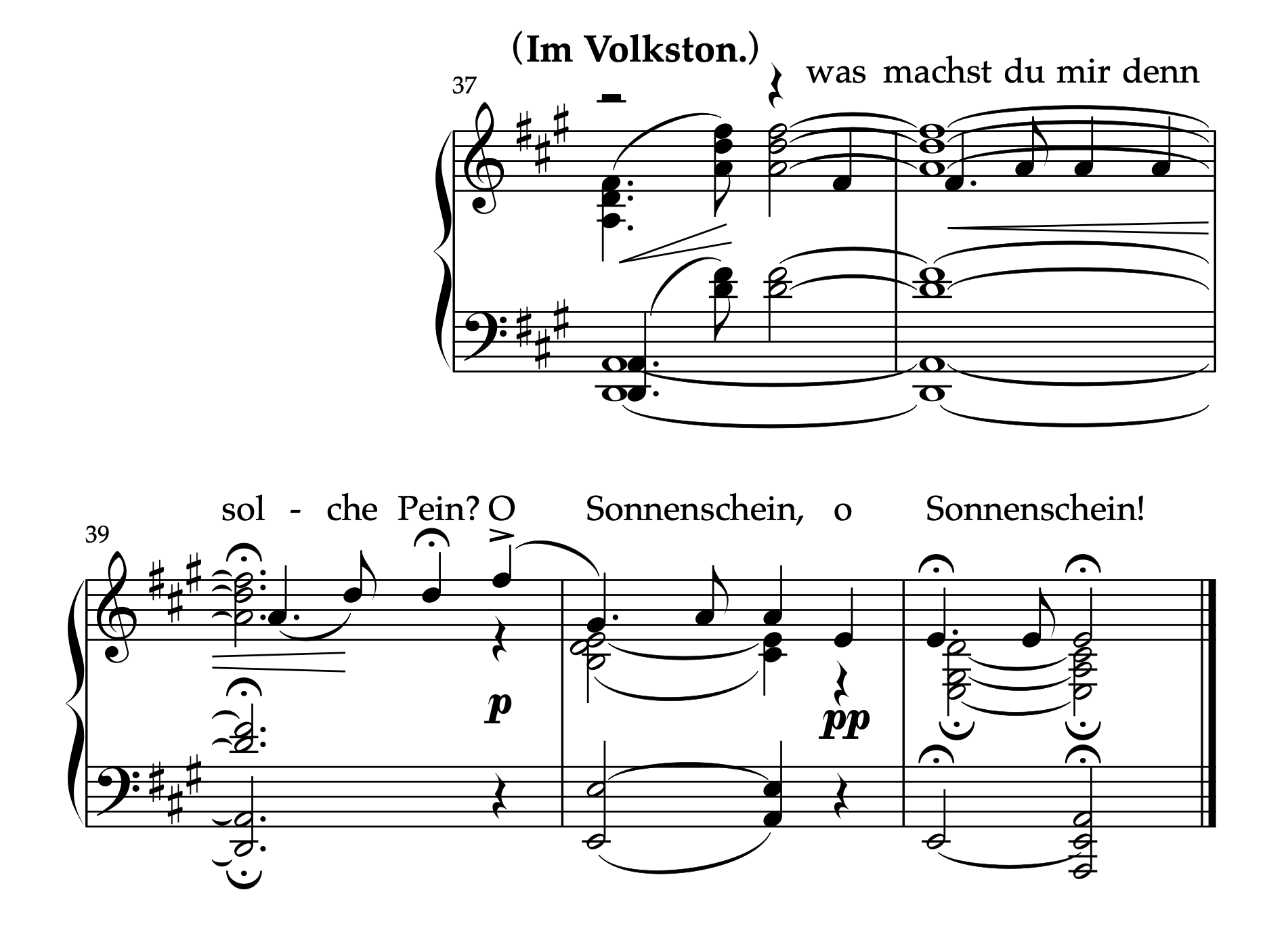

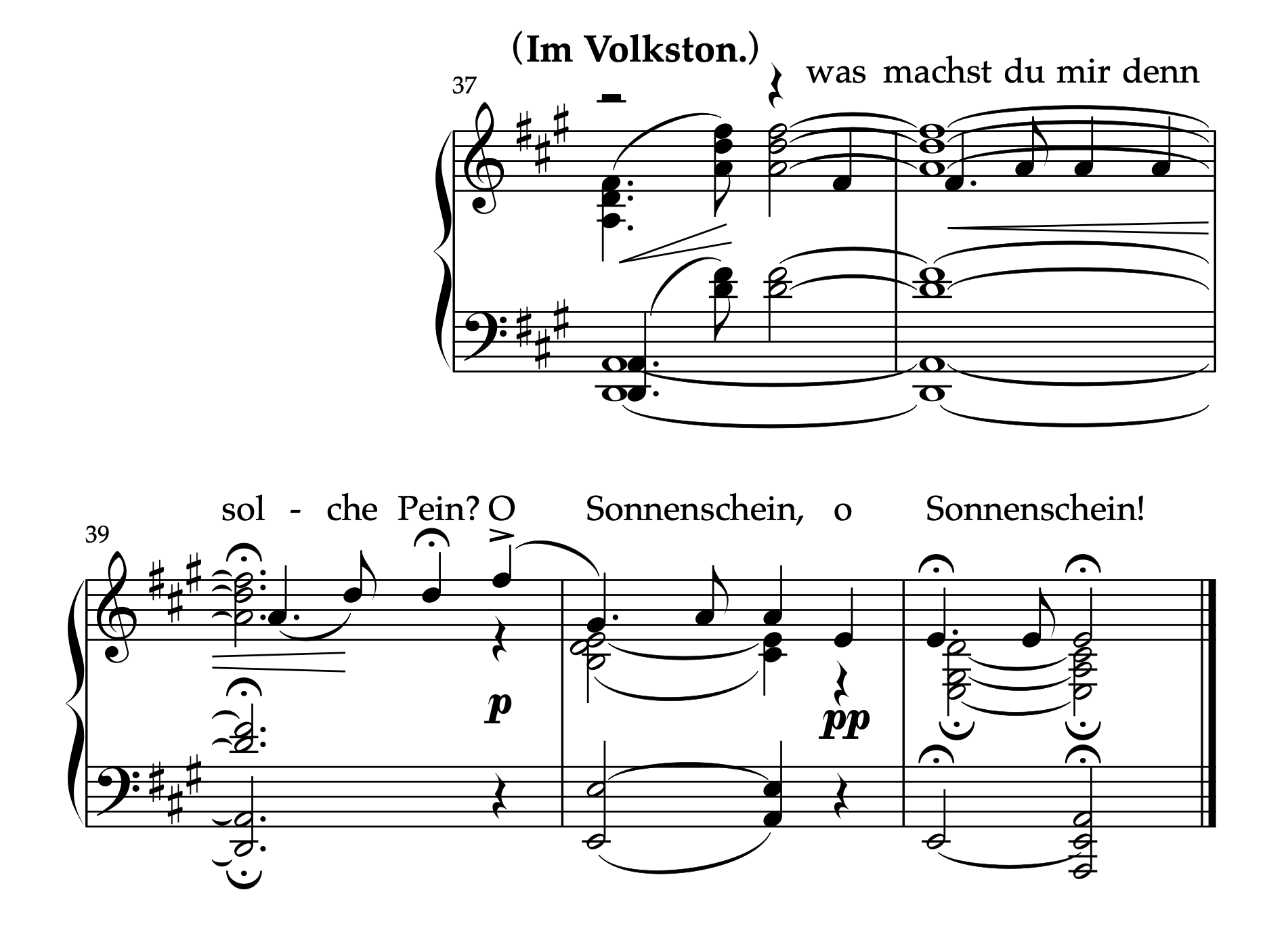

‣ レチタティーヴォ風の自由な表現(37-39小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、37-41小節)

この部分では、伴奏の持続音の響きの中で、歌が独白のように語りかけます。こうした書法は歌曲において、言葉の意味を強調する際によく用いられる手法です。

演奏のポイント:

・伴奏が静止しているため、旋律は語りのように比較的自由なテンポで演奏する

・40小節目のアウフタクトのFis音から、流れを元に戻す

・持続している伴奏の和声の響きを耳で聴き続けながらメロディを演奏する

・伴奏とメロディの立体的な関係性を明確にすることで、音楽に奥行きが生まれる

言葉を語るような、自然な揺らぎを持った演奏を心がけましょう。

‣ 曲の終結部における凝縮された表現(40-41小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、37-41小節)

最後の2小節には、多くの音楽的要素が凝縮されています。この短い時間の中に込められた意図を丁寧に読み取ったうえで演奏しましょう。

凝縮された音楽的要素:

・歌詞の繰り返し:同じ内容が2回繰り返される

・リズムパターンの反復:同じリズムが2度現れる

・ルバート的表現の付加:2度目にはフェルマータが加わり、時間の流れが変化する

・エコー効果:p から pp へのダイナミクスの減衰

・テクスチャーの変化:ダイナミクスは下がるが、音の厚みは増す

・メロディの対比:前半の大きな7度跳躍に対し、後半は同音連打のみ

後半の同音連打は機械的にならず、言葉を繰り返し噛みしめるように演奏するといいでしょう。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「日の光に寄す」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「日の光に寄す」の編曲版は、原作への深い理解から生まれた作品です。

演奏する際は、原曲の歌詞が描く世界観にも触れることで、より深い楽曲理解が可能になります。二人が結ばれた1840年という特別な時代背景に想いを馳せながら、この美しい小品と対話してみてはいかがでしょうか。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント