【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「不思議な角笛を持つ少年」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「不思議な角笛を持つ少年(Der Knabe mit dem Wunderhorn)」には、妻クララ・シューマンによるピアノ独奏編曲版が存在します。この編曲では、原作の音楽的本質を汲み取りながら、ピアノという楽器のために再構築が施されています。

本記事では、その音楽的特徴と演奏法を解説していきます。

► 前提知識

‣ 原曲「不思議な角笛を持つ少年」の基本情報

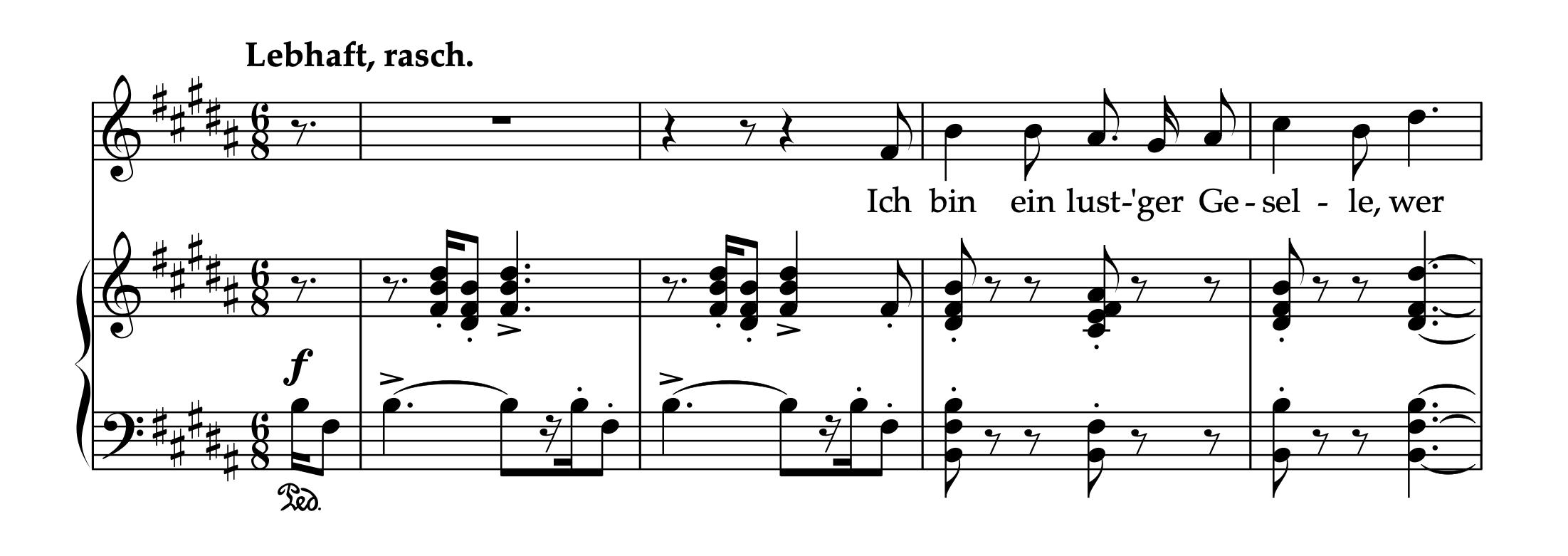

シューマン「3つの詩 Op.30 より 第1曲 不思議な角笛を持つ少年」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約2分

歌詞:エマヌエル・ガイベルの詩

内容:自由気ままに旅をして人生を謳歌する、角笛を持った若者の喜びと放浪の歌

構成:「3つの詩 Op.30」の第1曲

この歌曲集はあまり知られていない作品ですが、3曲それぞれが独自の魅力を持つ優れた作品群です。ロベルトとクララが困難を乗り越えて結ばれた記念すべき年に作曲された作品でもあります。

音楽的特徴

原曲は「騎行(馬に乗って駆けること)」のイメージに満ちた躍動感のある楽曲で、ファンファーレのモティーフと付点リズムが印象的です。遠近感を感じさせるダイナミクスの変化により、角笛の音が風景の中で響く様子が表現されています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

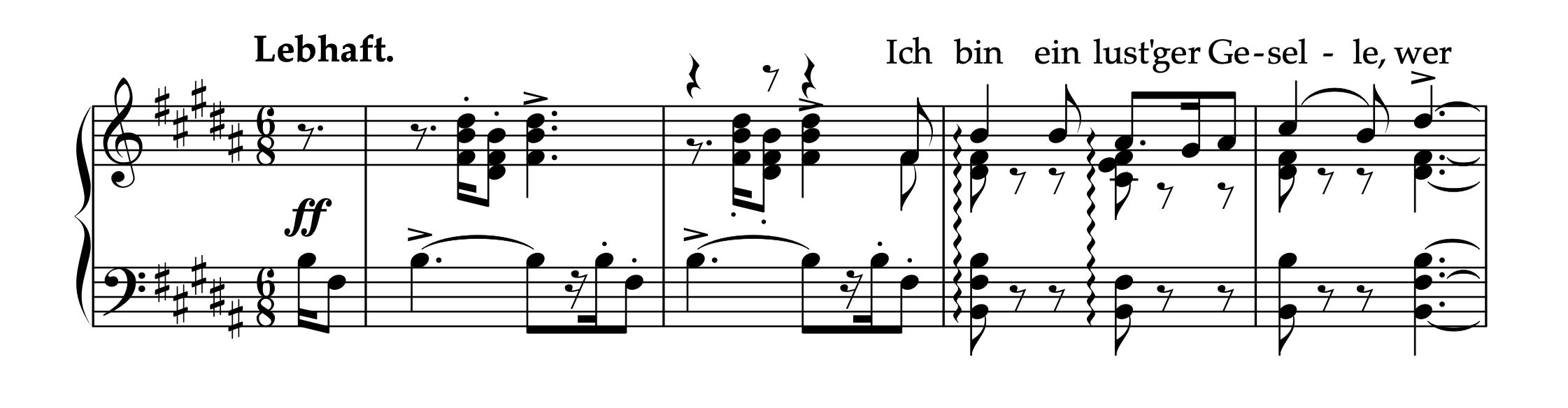

シューマン「不思議な角笛を持つ少年(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララの編曲で最も注目すべき特徴は、原曲への深い理解と愛情に基づいた編曲姿勢です。編曲素材として扱うだけではなく、原作品の音楽的本質を損なわずにピアノ独奏版として再構築することを目指しています。

編曲技法の特徴:

・原歌曲のピアノ伴奏パートを基礎として活用

・声楽のメロディラインを丁寧に組み込み

・必要最小限の改変に留め、原曲の音楽的流れや音遣いを尊重

技術的難易度

ツェルニー30番後半程度から挑戦可能

► 演奏上の注意点

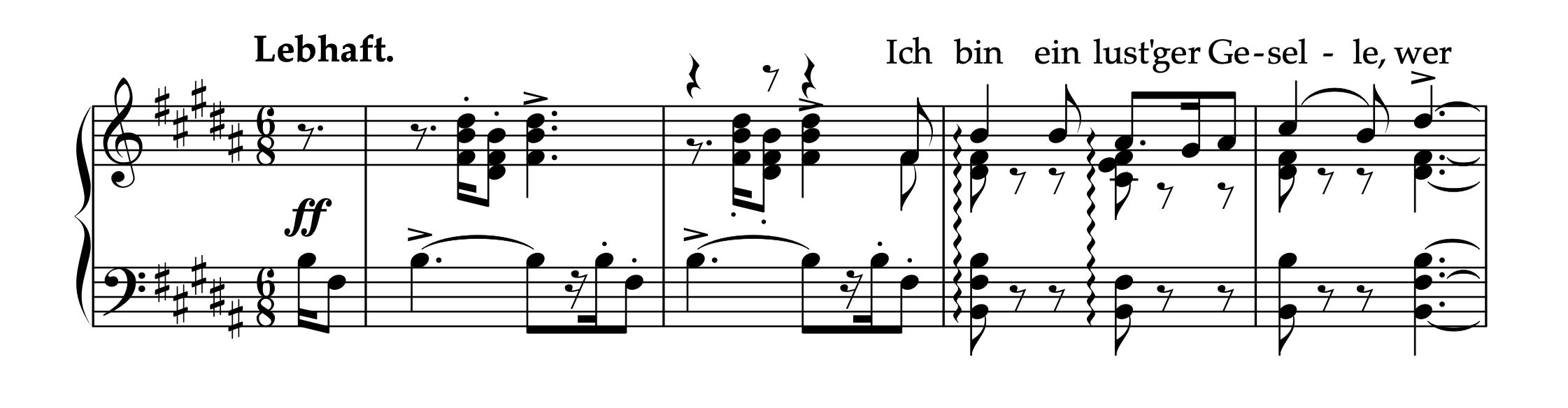

‣ アルぺッジョによる拍感の乱れに注意

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

3小節目、16小節目、54小節目に見られる原曲にはないアルペッジョは、メロディ音がジャスト拍頭にくるよう素早く演奏する必要があります。

この楽曲は「騎行」をイメージさせるキビキビした音楽なので、リズムが締まって聴こえるように配慮しましょう。

‣ 伸ばしにおける原曲の音価の意識

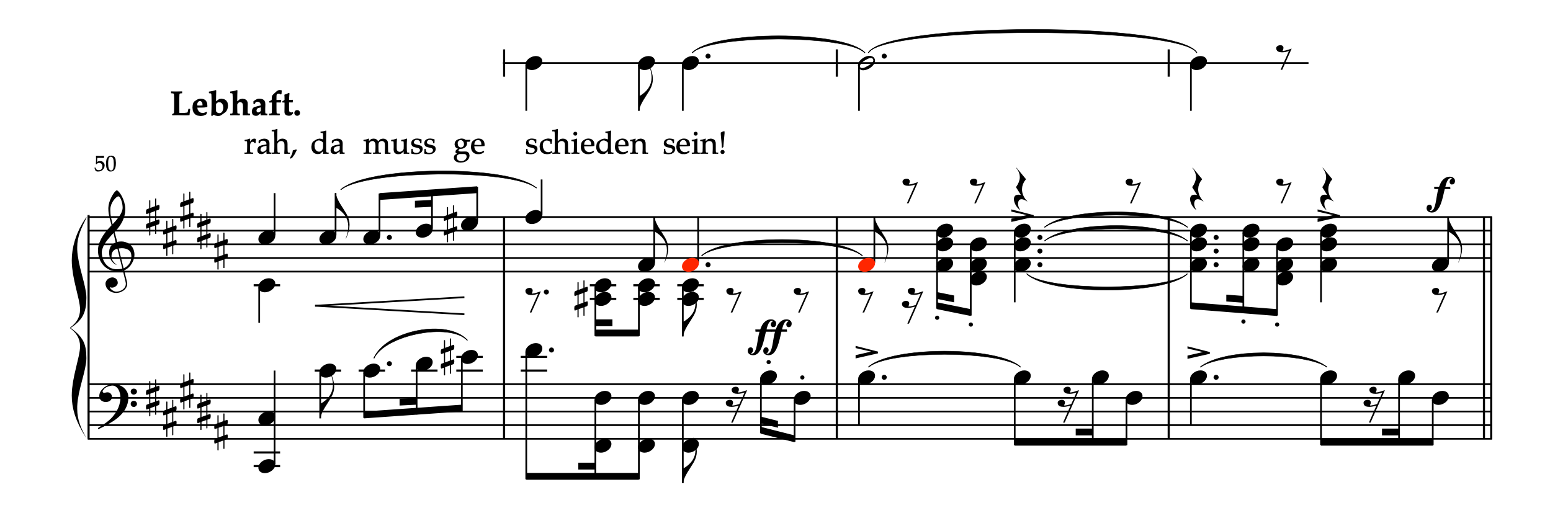

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、50-53小節)

レッド音符で示した箇所は「付点4分音符+8分音符」ですが、原曲の歌では上の1線楽譜に示したように53小節目の頭まで伸びています。音価自体はレッド音符の記譜通りで構いませんが、イメージとしては、原曲の音価ぶん頭の中で響かせておくようにしましょう。

78-80小節でも同様の意識をして演奏しましょう。

‣ その他の演奏注意点

ダイナミクスのメリハリ

この楽曲の「騎行」のイメージは、ダイナミクスの頻繁な変化による遠近感コントロールで表現されています。ダイナミクスがきちんとメリハリになるように意識しましょう。

重要なポイント:

・小さな音量の箇所が大きくなり過ぎないよう注意

・楽曲最後は距離が遠ざかっていくイメージで軽やかに

・対比を明確にすることで、距離感と屋外の開けた情景を表現

リズムの明確さ

付点リズムやファンファーレのリズム(8小節目など)がイメージを強化しています。リズムが甘くなると楽曲の良さが活きなくなってしまうので注意しましょう。

重要なポイント:

・休符の厳格な表現:休符の開始位置が直前の音符の切れる位置を決定

・休符が正しく表現されることで、直後の音符も活き、音楽にノリが生まれる

・「音価で音楽が変わる」ことを常に意識

歌の伸びの意識

ピアノは減衰楽器ですが、打鍵後も歌手が音を持続している意識を持つことが重要です。

重要なポイント:

・39小節目のフェルマータでは、メロディのDis音を歌手が声を張って持続させている意識

・音を出し終わった後も、そのメロディ音をきちんと聴き続ける

・減衰する音の中にも歌の息づかいを感じ取る

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「不思議な角笛を持つ少年」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「不思議な角笛を持つ少年」の編曲は、原作への深い愛と理解から生まれた作品です。原詩の内容や楽曲の背景を理解したうえでこの美しい作品に取り組んでみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント