【ピアノ】ベートーヴェン「エリーゼのために」の詳細分析

► はじめに

本記事では、原典版に基づいた楽曲分析を通じて、ベートーヴェン「エリーゼのために」の内容を紐解きます。冒頭8小節の分析から始まり、音価の正確な把握、そしてバス音が生み出す音楽的効果まで、楽曲理解を深めて演奏の質を向上させるための実践的なアプローチを紹介します。

► 分析:ベートーヴェン「エリーゼのために」

‣ 1. 冒頭8小節の分析と演奏ポイント

· 原典版から見える作曲者の意図

ベートーヴェン「エリーゼのために」

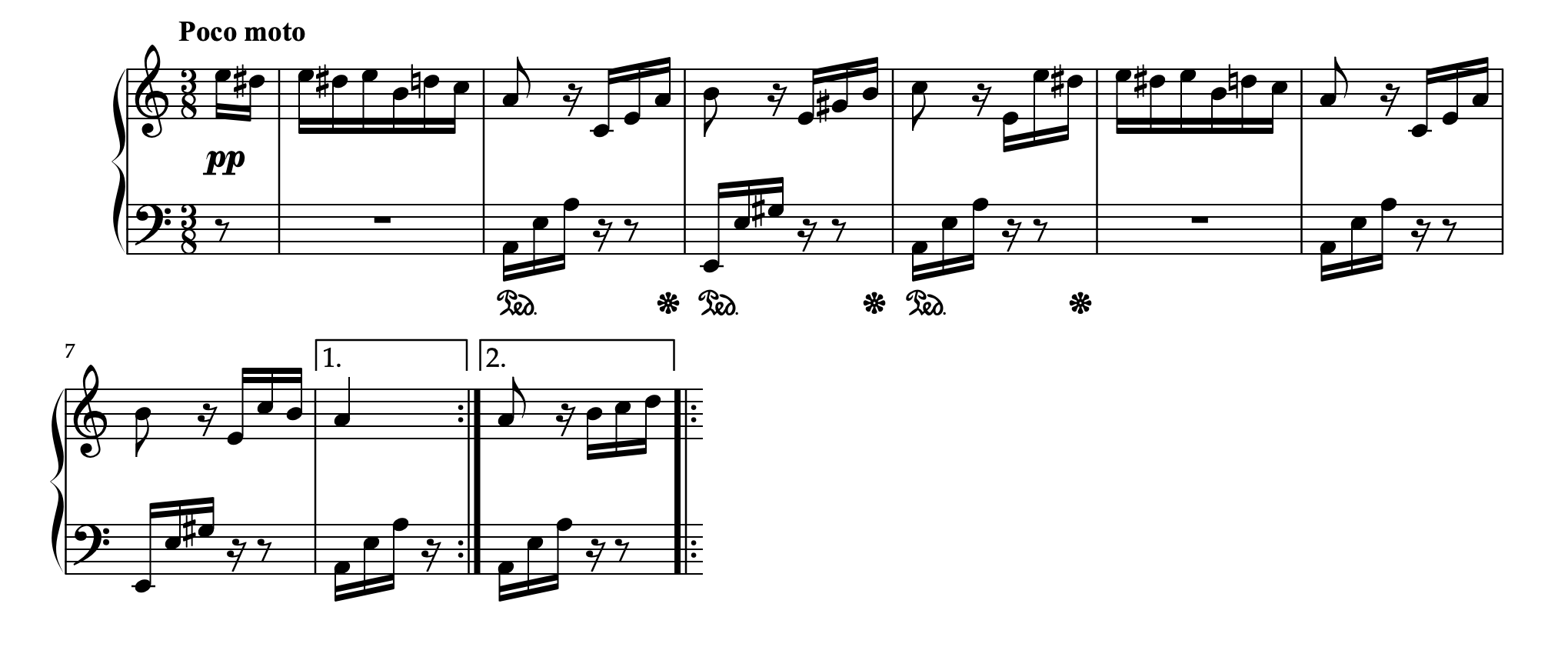

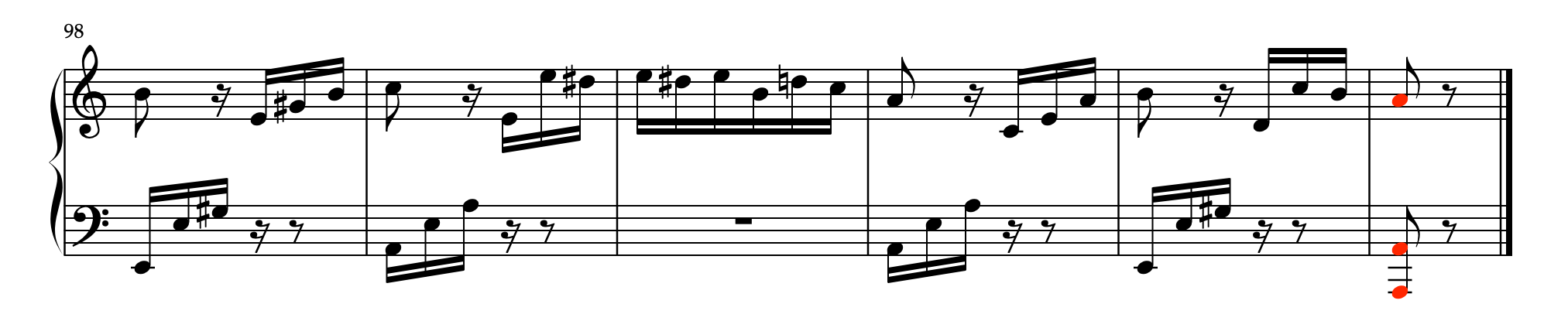

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

1. 楽譜に込められた本質的な指示

この譜例は原典版をもとにしていますが、原典版の特徴的な点は、その「簡素さ」にあります。現代に多く出回っている教育用の解釈が書き込まれた楽譜と比較すると、以下の点が注目されます:

・作曲者自身による指示は限定的

– テンポ指示:Poco moto

– 強弱記号:pp

– 2-4小節のペダリング指示

これは1810年の作曲当時、ベートーヴェンが必要不可欠と考えた指示のみを記したことを示しています。多くの楽譜に書かれているスラーをはじめとしたあらゆる情報は、一部を除き、ベートーヴェンによるものではありません。

2. ペダリング指示の意義

この作品におけるペダリング指示は特筆に値します:

・1800年作曲のOp.26以降、ベートーヴェンはピアノ作品でペダル指示を適宜記すようになった

・「エリーゼのために」での指示は、9小節目以降にも見られる

· 楽曲構造の分析

譜例(1-8小節)

1. メロディラインの特徴

主要な旋律構造は丸印で示した軸になる音であり、以下の2つのパターンで構成されています:

・「La Si Do」の上行形

・「La Si La」の回帰形

これらの音型が、全体の骨格を形成しています。

また、レッド音符で示した音はメロディの一部と解釈可能ですが、曲の出始めのメロディを考えると、伴奏の一部とも解釈可能です。

2. 伴奏部の構造的特徴

伴奏部分には以下の重要な要素が含まれています:

・ブルー音符で示した、持続するE音による響きの統一

・伴奏部分に16分休符と8分休符が入っているのは、左手から右手へ1本のラインとして受け渡して欲しいという意図

・点線で示した、無伴奏部分(Solo)の効果的な配置

– 1小節目

– 5小節目

3. 和声進行の特徴

シンプルな和声進行:

・無和声部分:1,5小節目

・Ⅰ(主和音):2,4,6,8小節目

・Ⅴ(属和音):3,7小節目

· 演奏へのアプローチ

この分析を踏まえ、演奏時には以下の点に注意を払うことをおすすめします:

1. メロディの処理

・主要音(La Si Do, La Si La)の音色の統一

・装飾的な音符とのバランス

2. 伴奏部分の演奏

・E音の持続的な響きをよく聴く

・左右の手の滑らかな受け渡し

3. 無伴奏部分の表現

・適度な余韻を持たせた演奏

・メロディの歌唱的な表現

· まとめ

「エリーゼのために」の冒頭8小節は、シンプルな中に緻密な音楽構造が込められています。原典版に立ち返ることで、装飾的な解釈を排除し、作品の本質に迫ることができます。この基本構造を理解することは、曲全体の演奏解釈の基礎となるでしょう。

‣ 2. 譜読みにおける正確な音価把握の重要性

· 基本メロディにおける音価の違い

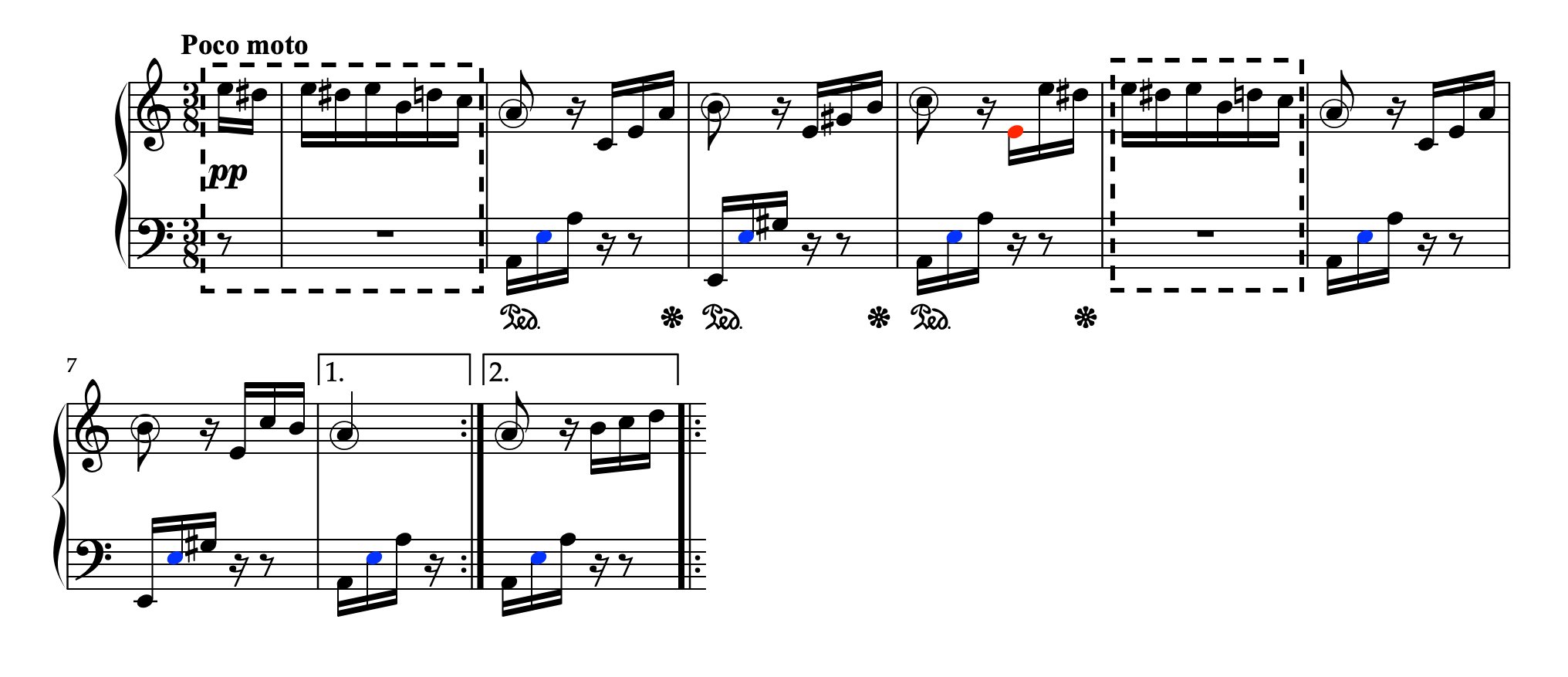

譜例(1-12小節)

冒頭部分では、8分音符と16分休符の組み合わせが特徴的です。しかし、同じように見える音型でも、9小節目以降では付点8分音符に変化します。この微妙な違いは、曲の表情に大きな影響を与えます。

実践のポイント:

・ダンパーペダルを使用していても、正確な音価を意識する

・休符を大切にし、鍵盤から指を適切なタイミングで上げる

・似たフレーズでも、音価が異なる場合があることを認識する

ダンパーペダルを使用しているので、結局音は伸びるわけです。しかし、手で16分休符を表現することで、鍵盤を下げっぱなしにしているのとは視覚的にも差があります。演奏者は視覚的にも音楽を聴くことを忘れないようにしましょう。

その他の注意点:

・8小節目のレッド音符は4分音符

・12小節目のレッド音符は8分音符

· 並んでいる似た小節における音価変化

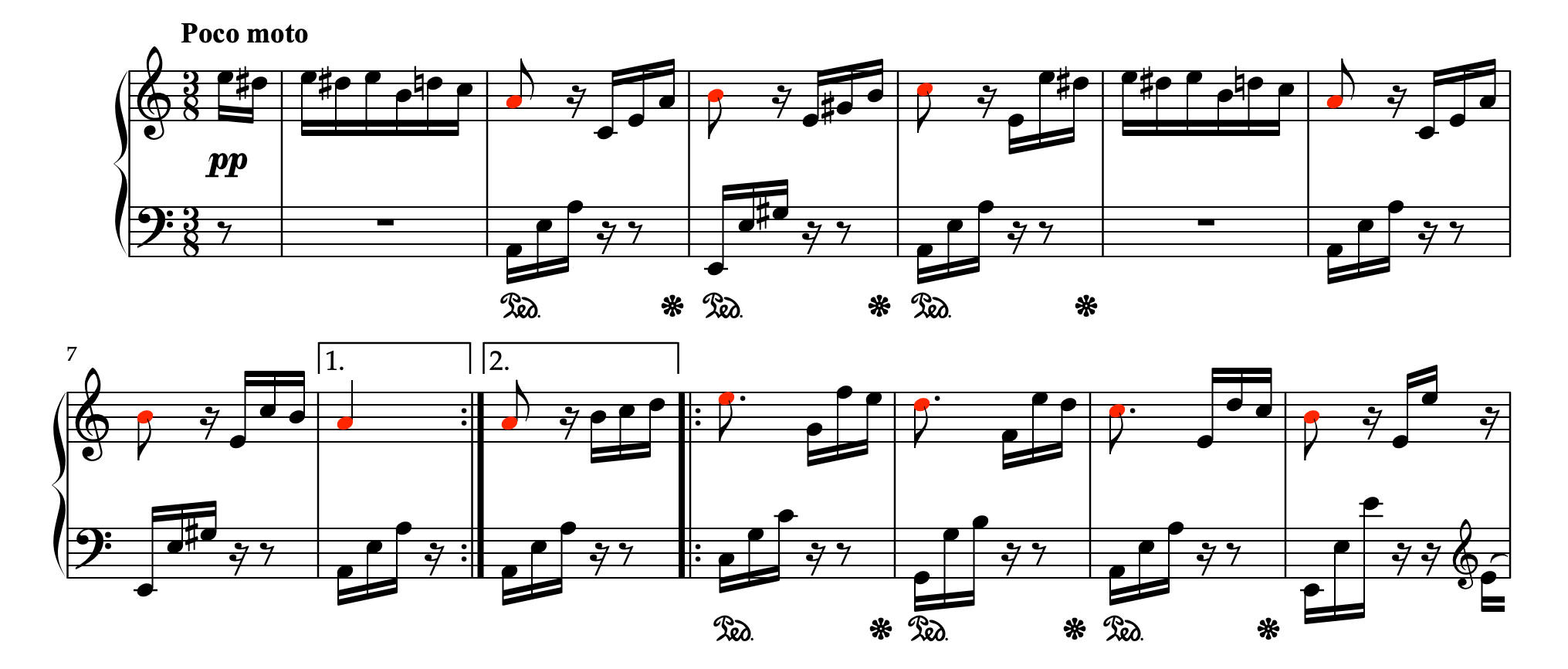

譜例(71-76小節)

75-76小節にかけての部分では、4分音符と8分音符の使い分けが見られます。

演奏のヒント:

・音価を正確に読む

・特に76小節目では、音が切れた後の空気感も音楽の一部として捉える

・76小節目では、余韻も含めて8分音符の長さになるように滑らかにペダルと手を上げる

・両小節は似ているので、思い込みでどちらも同じ長さにしてしまわないように注意する

· 終結部における音価の解釈

譜例(98-103小節)

最終小節の音は8分音符と指定されています。フェルマータがついているかのように長く延ばす演奏が聴かれますが、少なくとも原典版の意図とは異なります。楽曲の最後に少しテンポをゆるめる解釈をするはずなので、テンポが引き延ばされたことによる延長がつくことになります。その長さが延ばす限界値だと考えておいてください。

「8分音符+8分休符」で物言いたげに終わるのが、この楽曲の美しい終わり方と言えるでしょう。このような場面で短い音価で終わらせるのは、ベートーヴェンがよく使う方法の一つです。

· まとめ

音価を正確に理解し表現することは、作曲家の意図を尊重し、作品本来の魅力を引き出すことにつながります。特に:

・似たフレーズでも異なる音価が使われている可能性に注意を払う

・ペダル使用時も、手による音の切り方を意識する

・休符や余韻も音楽表現の重要な要素として扱う

これらの点に注意を払いながら練習することで、より深い音楽表現が可能になるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

‣ 3. バス音に隠された音楽の流れ

· バス音のパルスによる進行感

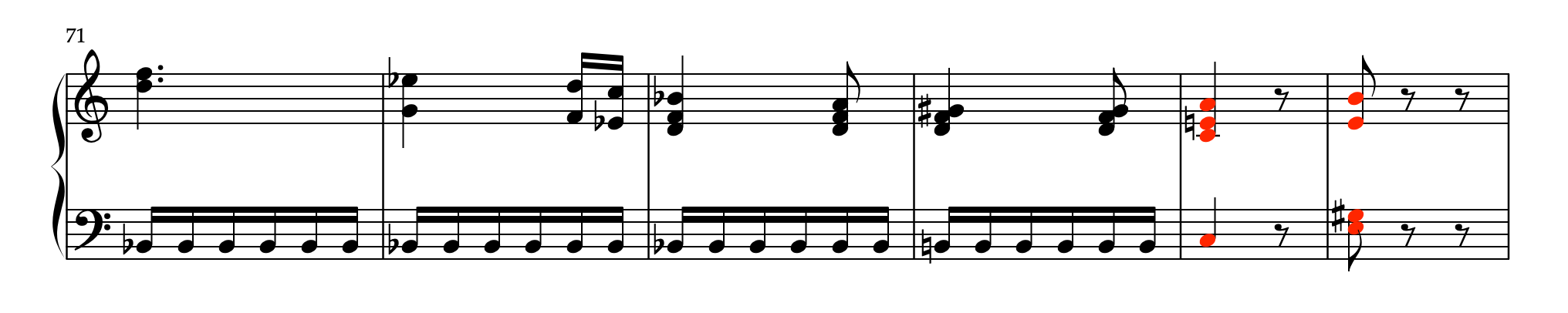

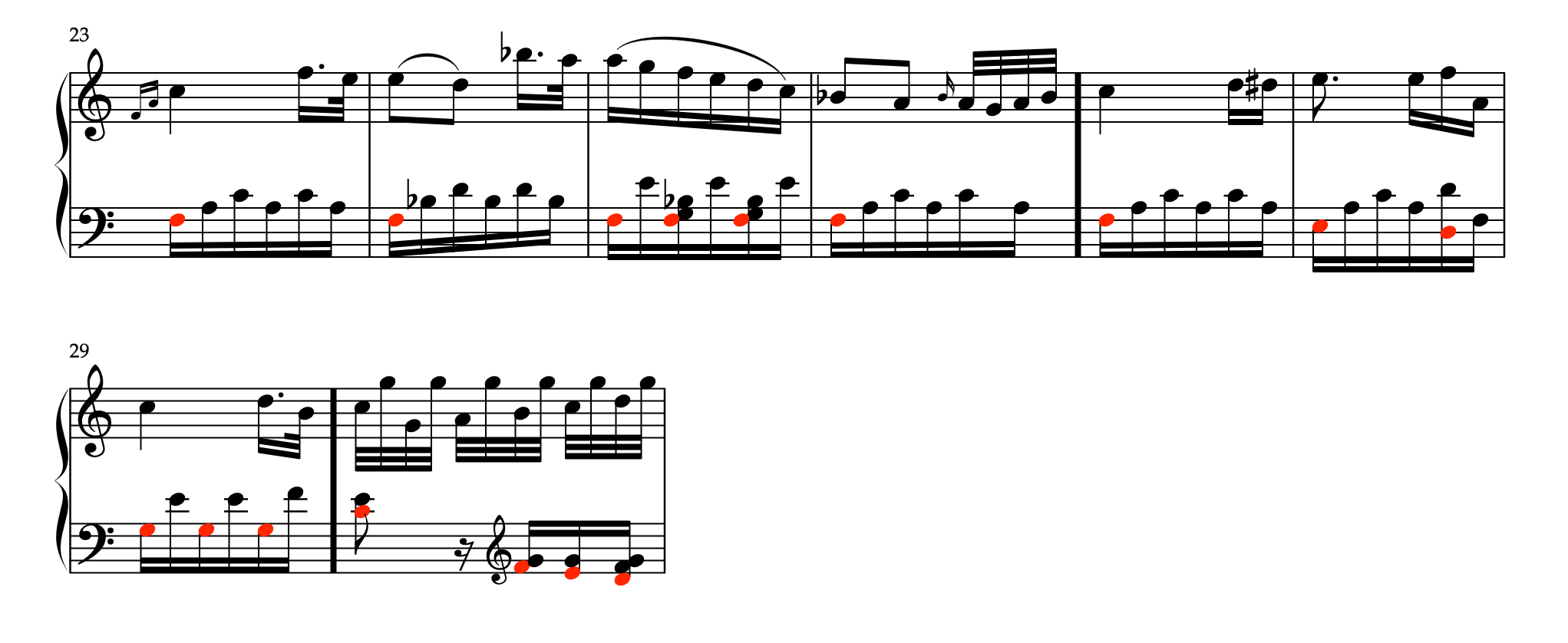

譜例(23-30小節)

構成の細分化を太線の小節線で示しました。23-29小節は、「4+3」の7小節で構成されています。

「エリーゼのために」の23-30小節において、特徴的なバス音のパターンが見られます。この部分では、バス音が以下のような異なるパルス(リズムの単位)で現れます:

1小節一つのパルス (23,24,26,27小節目)

・各小節内で1回のバス音

・伴奏部分を一つのまとまりとして安定感を生み出す

・F音による保続低音が土台となり、安定した響きを形成

1小節三つのパルス(25,29小節目)

・各小節内で3回のバス音

・より強い前進感を生み出す

・25小節目では、メロディの頂点と合わさって山場を形成

・29小節目では、30小節目からのより運動性の高いセクションへ向かっていく効果

1小節二つのパルス(28小節目)

・和音の変化に合わせた2回のバス音

・中間的な運動性を持つ

· 音楽的効果の分析

この部分におけるバス音の使い方には、以下のような音楽的意図が読み取れます:

1. 構造的な安定感

・F音による保続低音(23-27小節)が、セクション全体に統一感を与えています

・1小節一つのパルスが基本となり、安定した土台を形成

2. クライマックスの形成

・25小節での3パルスが、メロディの盛り上がりを効果的に支える

・4小節のフレーズ(23-26小節)の終わりへ向けて緊張感を高める

3. 次のセクションへの橋渡し

・29小節の3パルスが、30小節からの新しいセクションへの期待感を高める

・進行感の増加により、自然な展開を実現

· まとめ

バス音のパルスは、単なる伴奏の一部ではなく、楽曲の進行感や表現を大きく左右する重要な要素です。ベートーヴェンは、バス音のパルスを緻密に設計することで、安定感と前進感のバランスを取り、効果的な音楽表現を実現しています。

演奏する際には、これらのバス音の役割を意識するようにしましょう。また、ピアノ曲の作曲や編曲においても、バス音のパルスの使い方は重要な参考になります。

► 終わりに

「エリーゼのために」はシンプルな作品ですが、その内部には考えられた音楽構造が秘められています。今回の分析を通じて、原典版の重要性、音価の正確な理解、そしてバス音の役割という3つの重要な視点から、この名曲の新たな側面を発見していただけたと思います。

今回取り上げた分析手法を他の作品の学習にも活用してみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント