【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-7 狩の歌」の詳細分析

► はじめに

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-7 狩の歌」は、わずか28小節というコンパクトな作品でありながら、工夫された作曲技法が随所に散りばめられています。

本記事では、楽曲分析の手法を用いて「狩の歌」の構造を詳しく解明し、演奏表現にもつながる具体的な解釈を提案します。素材分析による楽曲の統一性の発見から、リズム処理の独自性まで、多角的な視点から読み解いていきます。

► 分析:シューマン「Op.68-7 狩の歌」を例に

‣ 1. 素材分析:一貫した素材活用の理解

この分析手法を学ぶことで、以下のような利点があります:

・楽曲の構造をより深く理解できるようになる

・各フレーズの意図を明確に理解し、解釈の参考になる

・練習の効率が向上する

素材分析とは、楽曲の中で繰り返し使われるフレーズや音形を切り出し、それらがどのように組み合わされているかを理解する分析手法のことです。素材分析に関する内容は他記事でも紹介していますが、本記事で取り上げるのは、「楽曲を通して一貫した素材活用」がされている新たな視点の例です。

· 分析曲について

シューマン「Op.68-7 狩の歌」は、次の特徴を持ち、素材分析に最適な作品です。その理由として:

・全28小節という、コンパクトかつ有名な作品

・初級者でも演奏しやすく、音の確認がしやすい

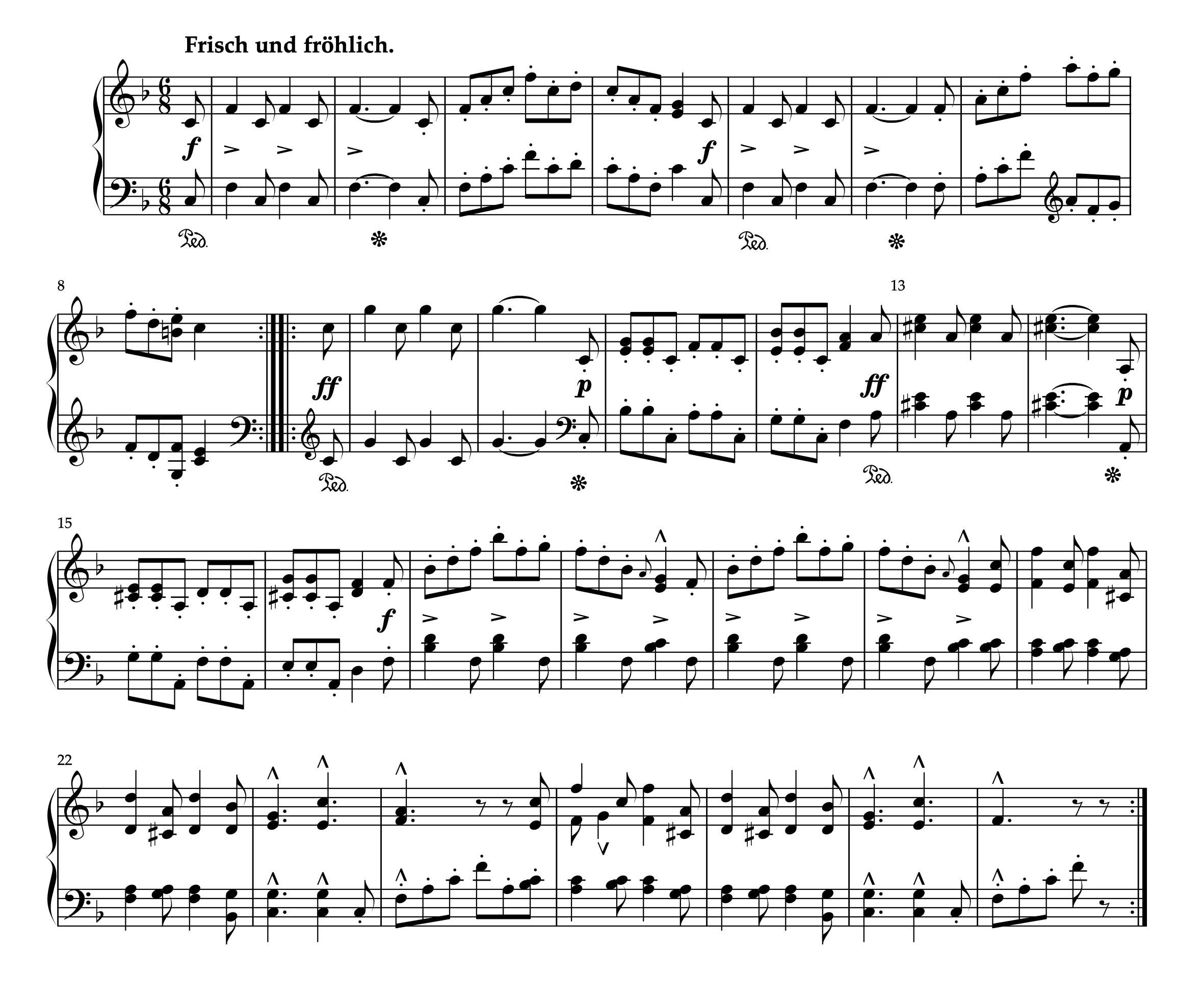

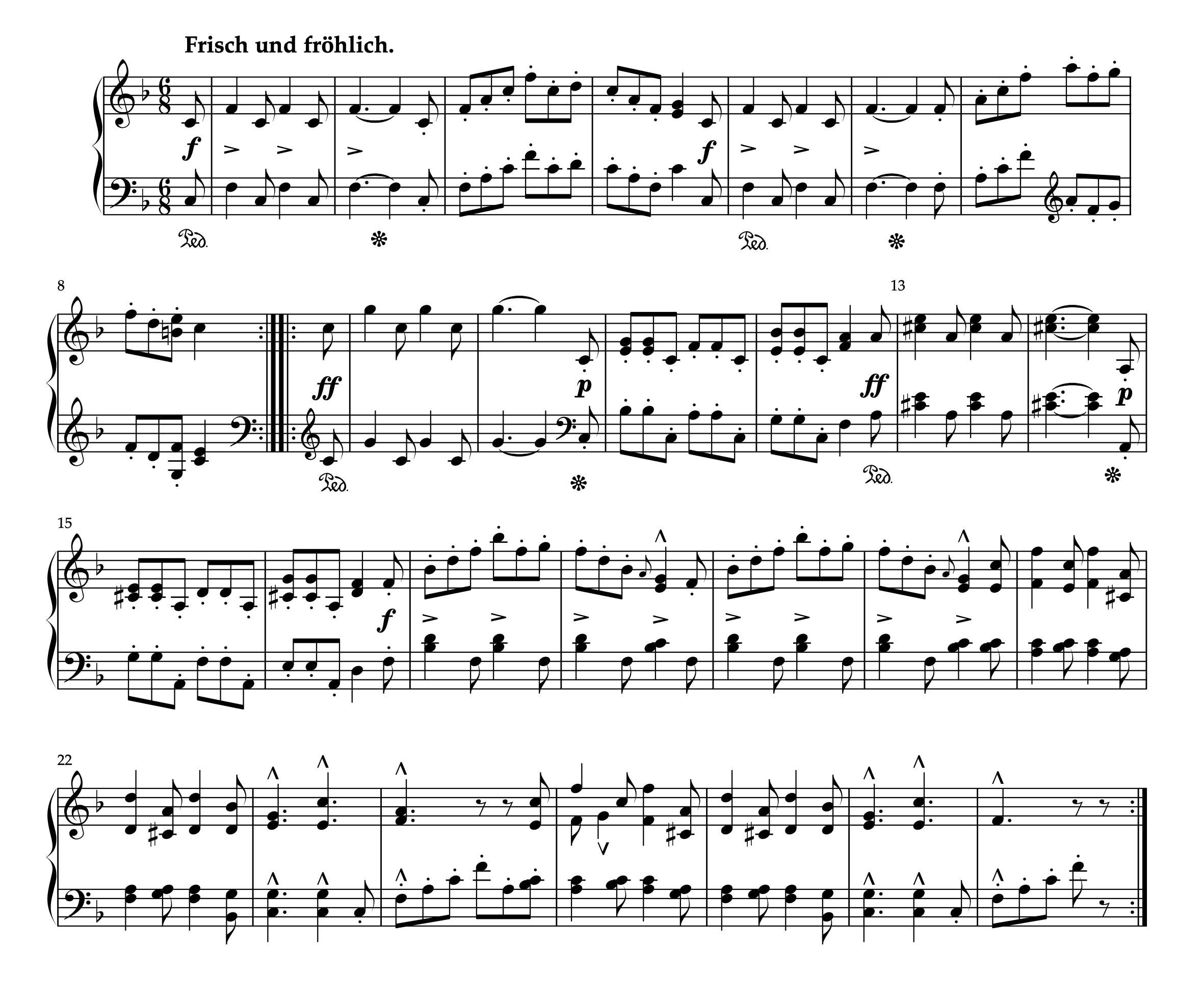

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-7 狩の歌」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、楽曲全体)

· 楽曲構成の分析

楽曲は、以下のように3つの大きなセクションに分けられます:

| セクション | 小節番号 | 特徴 |

|---|---|---|

| A セクション | 1-8小節 | 基本素材の提示 |

| B セクション | 9-16小節 | 素材の発展 |

| C セクション | 17-28小節 | 素材の統合と展開 |

この構成はさらに細分化でき、以下のように素材活用のパターンを観察できます:

| 小節 | パターン | ダイナミクス(クララ・シューマン編に基づく) |

|---|---|---|

| 1-2 | ファンファーレ | f |

| 3-4 | スタッカート | f |

| 5-6 | ファンファーレ | f |

| 7-8 | スタッカート | f |

| 9-10 | ファンファーレ | ff |

| 11-12 | スタッカート | p |

| 13-14 | ファンファーレ | ff |

| 15-16 | スタッカート | p |

| 17-18 | 混合型 | f |

| 19-20 | 混合型 | f |

| 21-22 | ファンファーレ | f |

| 23-24 | 混合型 | f |

| 25-26 | ファンファーレ | f |

| 27-28 | 混合型 | f |

· 素材の特徴

特徴として挙げられるのが、「ファンファーレセクション」と「スタッカートセクション」という対比的な2種類の区分が一貫して用いられ、それらが全曲を構成しているということです。

ファンファーレセクションの特徴:

・シューマンがアウフタクトで頻繁に用いた完全4度、および、その転回音程の完全5度による

・部分的にシューマン自身によるダンパーペダルの指示がある

・オクターヴユニゾンの音色を多用

スタッカートセクションの特徴:

・弱奏でダイナミクスの対比も狙われている部分が多数

・オクターヴユニゾンの音色と和音のバランス良い使い分け

混合型セクションの特徴:

・パートで特徴を使い分けている(17-18小節、19-20小節)

・1小節毎に特徴を交替させている(23-24小節、27-28小節)

· 演奏へ活かすための着眼点(演奏の中級者以上向け)

楽曲は全28小節ありますが、素材的にはかなり集約されていると言えます。

これを踏まえたうえで各セクションの対比効果や細かいニュアンスを考えることで、演奏表現へ活かしていくことができるでしょう。例えば:

・f のスタッカートと p のスタッカートを、どのような音価や表情で弾き分けるか

・ファンファーレとスタッカートという異なる素材をどちらも f で弾く時のニュアンスを、どう解釈するか

・f のファンファーレと ff のファンファーレの差を、音量以外の面でどのように解釈するか

・音量以外の面でセクション対比を活かすための、音価や表情の使い分けをどうするか

一つのヒントとしては、ファンファーレを弾く時に全て同じ奏法にしてしまわないことでしょう。

「ピアノ奏法の基礎」著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

という書籍の中に、ファンファーレの弾き方についての以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

シューマン「パピヨン 第12番 Op.2 ニ長調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

シューマンの《パピヨン》の終曲の始めのフレーズは、特に管楽器の音をまねて作曲してあるので、そのような場合も、固い手くびと、立った指でひかなければならない。

(抜粋終わり)

これは良い方法なのですが、全てこの奏法にしてしまうと同じ音色しか得られません。そこで、ダイナミクスが抑え目のファンファーレでは指を寝せ気味にして押し込むように打鍵するのも一案です。

構成分析をすることで、ファンファーレとスタッカートの差だけでなく、数あるファンファーレの中での差についても明らかになったので、このような視点を持ってみるといいでしょう。

・ピアノ奏法の基礎 著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

· まとめ

素材分析は楽曲理解の強力なツールです。本記事で学んだ手法を他の楽曲にも応用してみましょう。

さらに進んだ素材分析方法を学びたい方は、以下の記事を参考にしてください。

‣ 2. リズム処理の唯一性から見る楽曲分析

· 17-20小節の分析

譜例(楽曲全体)

素材の特徴:

17-20小節には、以下のような素材が使用されています:

・1小節を2分するアクセント表現(曲頭と同じ手法)

・左手パートのリズム(曲頭と同じリズムパターン)

・メロディ素材(3小節目からの素材を引用)

これらの素材は楽曲全体の統一感を生み出すために巧みに使用されていますが、この部分だけを切り取って聴くと、特に際立った特徴があるようには感じられないかもしれません。

· 文脈が生み出す特別な表現

リズム処理の独自性

17-20小節が特別な表現として聴こえる理由は、楽曲全体における「リズム処理の唯一性」にあります。

・曲頭から17小節目まで:両手が同じリズムを刻む(リズミックユニゾン)

・17-20小節:両手が異なるリズムを奏でる

・21小節以降:再び両手同じリズムに戻る

このように、楽曲のほとんどの部分で両手が同じリズムを刻む中で、17-20小節だけが異なるリズム処理を行うことで、この部分は特別な表現として際立つことになります。

· まとめ:楽曲分析の多角的な視点

楽曲分析というのは、どのような視点からその楽曲を見るかによって、発見できる内容が変わってきます。今回取り上げた例のように「全体の中における一部分の表現の意味」というポイントは重要な分析視点と言えるでしょう。

本記事で取り上げた「全体の中における一部分の表現の意味」の他にも、以下のような視点が考えられます:

1. 調性計画からの分析

・調の移り変わりと楽曲構造の関係

・転調が果たす役割

2. モチーフの展開技法

・主題の変形や発展

・反復と変奏の手法

これらの視点を組み合わせることで、より深い楽曲理解が可能になります。

► 終わりに

シンプルな楽曲に隠された考えられた構造と表現意図を明らかにしました。分析を通じて得られた理解は、演奏における説得力のある表現、練習の効率化、そして音楽への深い愛情につながります。

今回学んだ分析手法を、お気に入りの楽曲にも応用してみてください。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「Op.68-7 狩の歌」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン Op.68-7 狩の歌】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント