【ピアノ】ダカン「かっこう」の詳細分析

► はじめに

ルイ=クロード・ダカン(Louis-System Daquin, 1694-1772)の「かっこう」は、バロック時代のクラヴサン曲の一つです。本作品はダカンの「クラヴサン曲集 第1巻 第3組曲」に収録されており、鳥の鳴き声を模倣した描写的な音楽として広く知られています。

この作品の魅力は「鳥の鳴き声の模倣」に留まりません。ロンド形式による考えられた構成、複数の声部が織りなす多声的表現、そして規則的でありながら変化に富んだメロディ構造など、ダカンの工夫が随所に散りばめられています。

本記事では、「かっこう」の楽曲構造を多視点から詳細に分析し、楽曲理解や演奏に役立つ実践的な解釈を提供します。

► 分析:ダカン「かっこう」

‣ 1.「音の形」に着目した分析

· 楽曲構成

ダカン「クラヴサン曲集 第1巻 第3組曲 かっこう ホ短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

※この譜例は原典版を元にしているため、広く流布している実用版(教育用の目的などで、本来書かれていない各種記号などを補ったもの)とは異なる部分が多いことに注意してください

本作品は「ロンド形式」で構成されており、以下のような構造となっています:

ABACA(単純ロンド)

A(1-23小節)

B(24-42小節)

A(1-23小節)反復

C(43-69小節)

A(1-23小節)反復

· 音の形

「音の形」の分析とは、和音構造と単音進行の使い分け、そして単音進行の中に潜む多声的な書法を読み解くことです。

– 和音と単音の配置

「かっこう」は全曲を通じて基本的に単音での進行が中心ですが、和音が配置されている箇所はいずれも構成上の重要な区切りに位置しています:

・Aセクション(ルフラン):23小節目(セクションの最終小節)のみに和音

・Bセクション(第1クプレ):42小節目(セクションの最終小節)のみに和音

・Cセクション(第2クプレ):60小節目と69小節目(いずれも構成の区切りの小節)のみに和音

この和音配置のパターンから、ダカンが形式的な区切りを明確化するために和音を意図的に使用していることが分かります。単音が支配的な楽曲の中で、数少ない和音はより強い終止感と区切りを生み出す効果があります。

– 単音進行における多声的表現

上記のような和音として記譜されていなくても、多声表現は他の箇所で見られます。

明示的な声部分けが見られる例:

・22小節目

・40-41小節

・68小節目

全て左手パートに見られます。

暗示的な多声書法が見られる例:

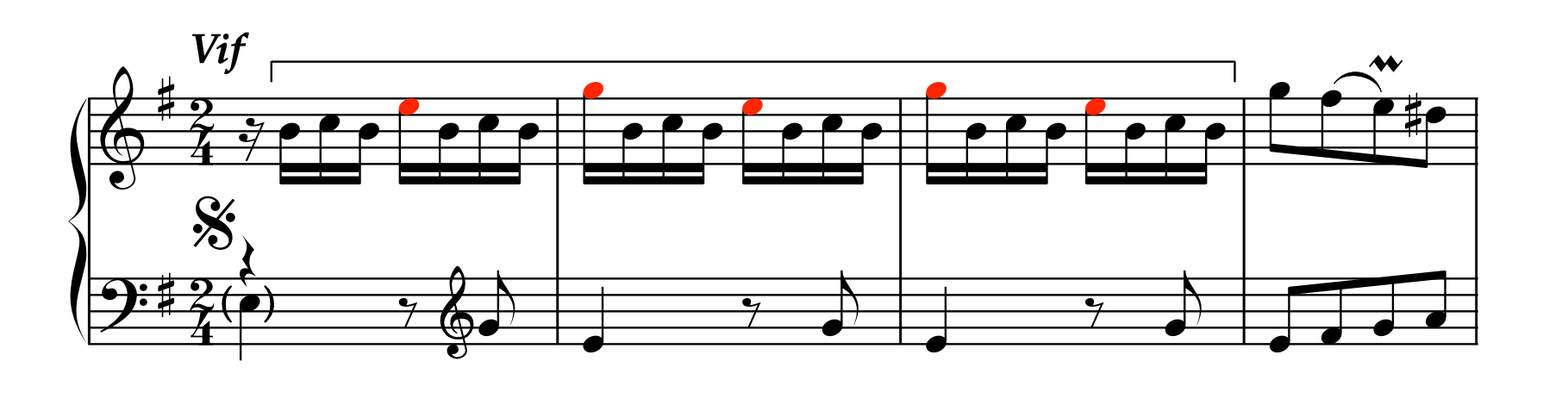

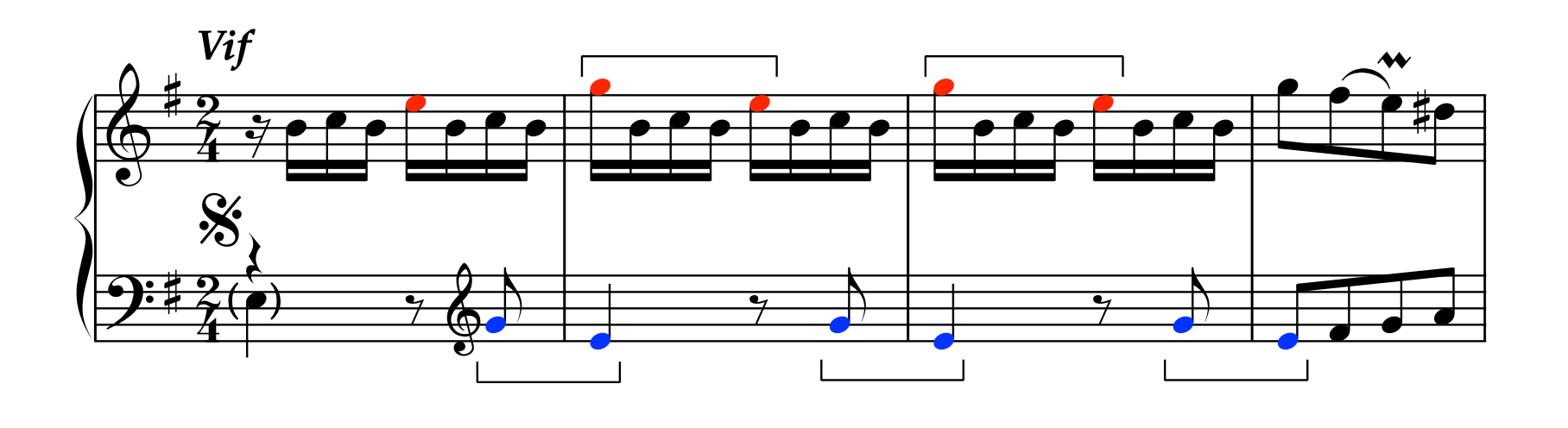

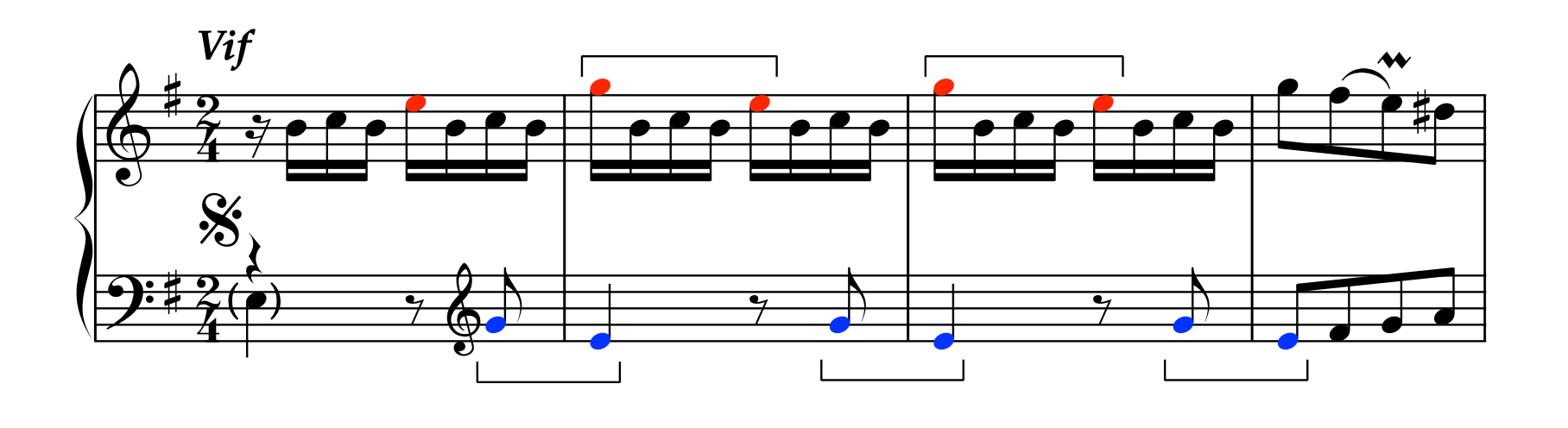

1) 持続音とメロディ音の分離(譜例:1-4小節)

・レッド音符で示したように、重要なメロディ音を抽出できる

・停滞する「Si Do Si」という持続とレッド音符との、多声的な書法になっている

・同様の音型箇所は、全曲を通じて多用されている

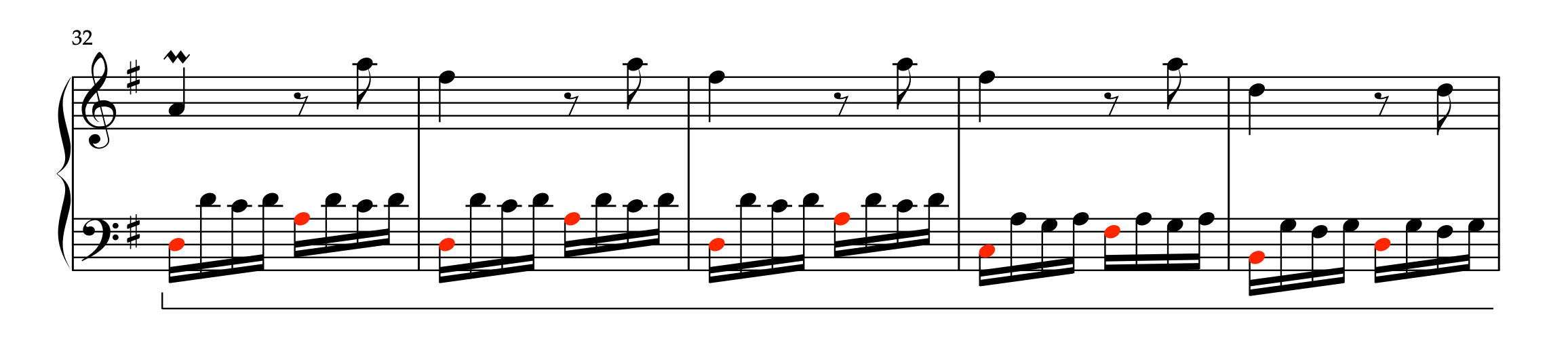

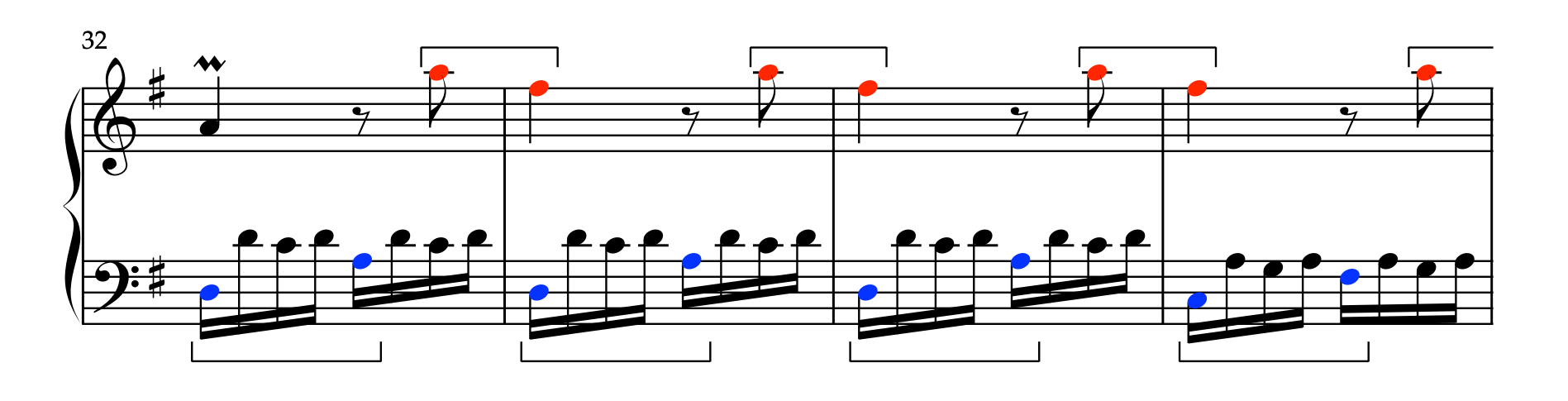

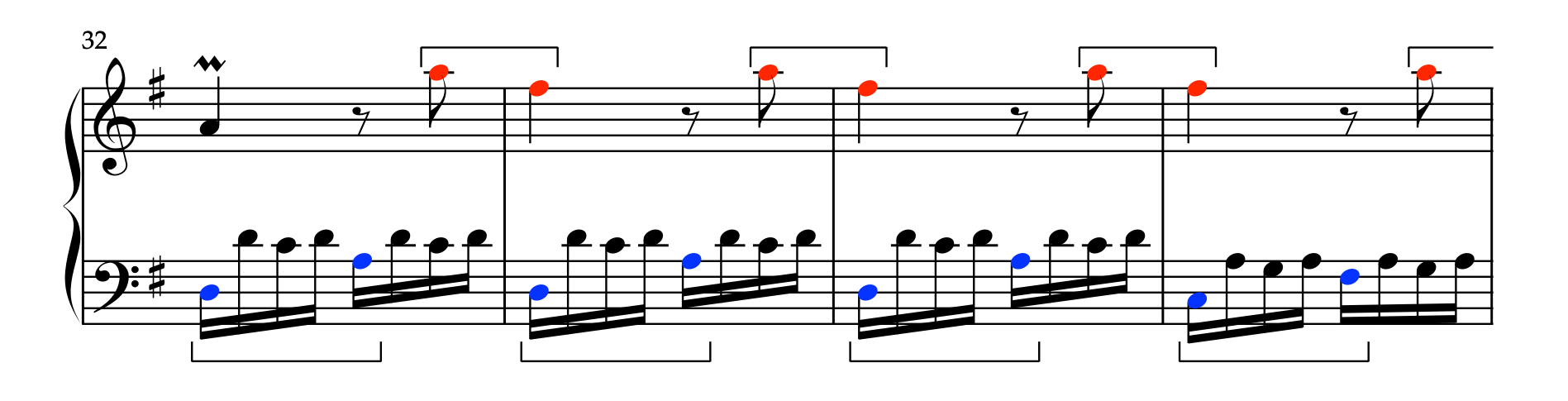

2) バス進行の抽出(譜例:32-36小節)

・レッド音符で示したように、バス音を抽出できる

・停滞する通常音符とレッド音符との、多声的な書法になっている

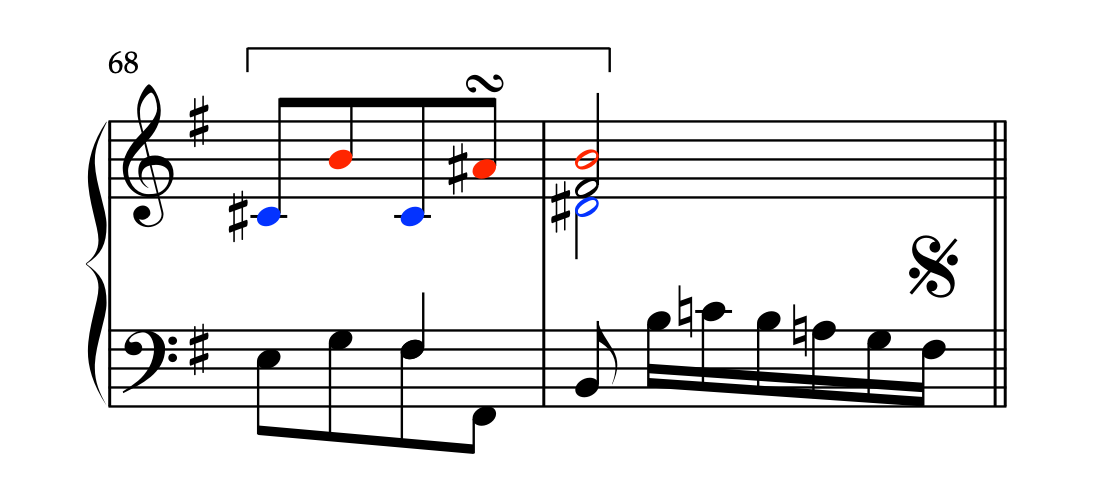

3) シンコペーションメロディの浮き彫り(譜例:68-69小節)

・レッド音符で示したように、シンコペーションによるメロディを抽出できる

・Cis音に停滞するブルー音符とレッド音符との、多声的な書法になっている

· 多声的表現の実現

「音の形」分析で明らかになった多声的要素を演奏で表現するためのアプローチ:

原曲はクラヴサンのために書かれていますが、現代では強弱の差を表現できるピアノで演奏されることも多いため、「ピアノ」による演奏の場合のヒントとなります:

・持続音とメロディ音の分離:メロディとなる音をわずかに強調し、持続音はやや弱めに保つ

・バス進行の抽出:バス機能を持つ低音をわずかに強調して、和声進行の骨格を聴かせる

・クラヴサンの特性を理解しつつ極端な強弱差は避け、繊細な音量コントロールで多声的な表現を実現

・ペダルの使用は最小限にとどめ、クリアな音の分離を優先

· まとめ

ダカン「かっこう」は、シンプルな単音進行が中心の作品ですが、その中に巧みな「音の形」の操作と多声的表現が隠されていることが分かりました。構成上の重要な区切りに和音を配置する明確な構造設計と、単音進行の中に複数の声部を暗示させる技法は、ダカンの作曲技術を示しています。

演奏にあたっては、無窮動の作品で起きがちな表面的な技巧に捉われた演奏にならないように気をつける必要があります。楽曲の構造と「音の形」を十分に理解したうえで、一本調子にならないよう注意しましょう。

‣ 2. 声部主従関係分析

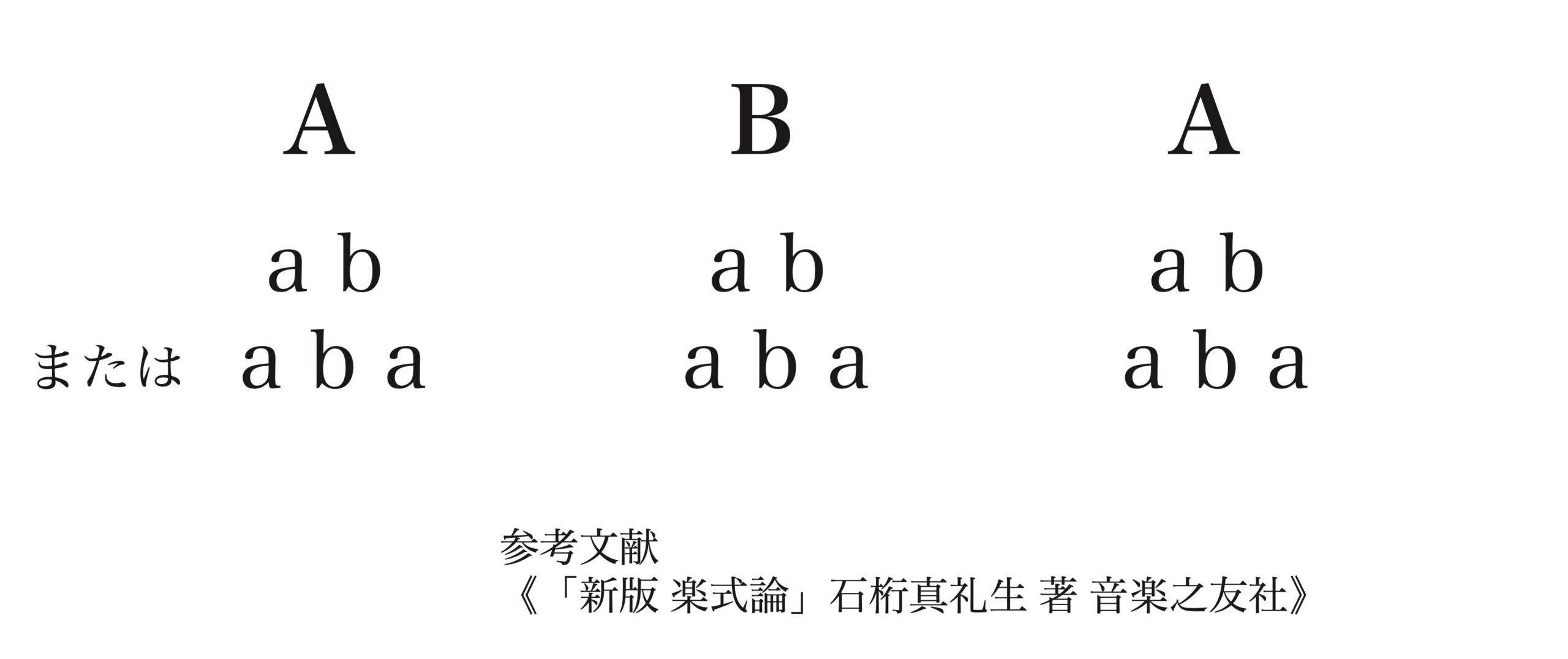

· 前提知識:ロンド形式の簡潔なまとめ

ロンド形式について、要点をまとめます:

・単純ロンド:ABACA

・複雑ロンド:ABACABA

ABAのみで、すでに複合3部形式になっているものが標準。複合3部形式とは:

つまり:

・単純ロンドは「複合3部形式 + CA 」

・複雑ロンドは「複合3部形式 + C + 複合3部形式」

複合3部形式では、AやBなどがそれぞれ「大楽節2つ、もしくは3つ」。「導入」「経過句」「エンディング(コーダ)」などは、楽曲の要求にしたがって適宜はさまってくることがあります。

· 楽曲構成の再掲

譜例(楽曲全体)

※この譜例は原典版を元にしているため、広く流布している実用版(教育用の目的などで、本来書かれていない各種記号などを補ったもの)とは異なる部分が多いことに注意してください

本作品は「ロンド形式」で構成されており、以下のような構造となっています:

ABACA(単純ロンド)

A(1-23小節)

B(24-42小節)

A(1-23小節)反復

C(43-69小節)

A(1-23小節)反復

· 声部の主従関係

譜例(曲頭)

左手パートには「かっこうの鳴き声」を思わせる音型(ブルー音符)が出てきます。

右手パートの特徴:

・レッド音符で示したように、重要なメロディ音を抽出できる

・停滞する「Si Do Si」という持続とレッド音符との、多声的な書法になっている

・カギマークで示したように、かっこうの音型の「So Mi」を拡大しているかのような音選び

4小節目のメロディクな動きも考慮すると、1-3小節の右手パートは明らかにメロディですが、左手のかっこうの音型も重要です。したがって、ここでは両手がほぼ同じくらいの重要度を持っており、主従関係はほぼ同等と考えていいでしょう。

一方、第1クプレに出てくる以下の譜例では事情が異なります。

譜例(32-35小節)

先ほどの譜例とは両手の役割分担が反対になりました。ただし、ここでの主役は完全に右手パートに出てくるかっこうの音型にあります。左手パートのブルー音符の音は、単純にバス音と持続音を発音しているだけで、かっこうの音型をもじっているわけでも何でもないからです。

この分析から強調したいのは、同じような役割が与えられていても、場所によって声部の主従関係は変化し得るということです。

かっこうの音型と16分音符による動きが楽曲全体を取り巻いているので、取り上げたところ以外の部分でも、同様に声部の主従関係を分析してみましょう。

· 演奏のヒント

原曲はクラヴサンのために書かれていますが、現代では強弱の差を表現できるピアノで演奏されることも多いため、「ピアノ」による演奏の場合のヒントとなります:

譜例(曲頭)

先に分析したように、右手の優雅なメロディラインと左手のかっこうの音型が呼応する形で進行します。この部分では両声部がほぼ同等の重要性を持ちますが、演奏時には右手の旋律線が少し大きめのバランスになるように強調することで、左手のかっこうの鳴き声が「背景」として効果的に響きます。

譜例(32-35小節)

先に分析したように、ここでは役割が逆転し、右手にかっこうの音型が移ります。この部分は明確に右手が主導し、左手は従属的な役割を果たします。演奏時には右手のかっこうの音型を際立たせ、左手は控えめに演奏するといいでしょう。

· まとめ

ダカン「かっこう」における声部の主従関係分析から、以下の演奏解釈のポイントが導き出されます:

1. 声部バランスの変化を意識する

本作品では、同じ音型が何度も現れます。その際、音型の配置や奏す音域が変わるだけでなく、声部の重要度も変化します。これらの変化を考慮することで、単調になりがちな反復も生き生きとした表現になるでしょう。

2. 多声的思考による演奏アプローチ

本作品は単なる「メロディ+伴奏」の二層構造ではなく、複数の声部が絡み合う多声的な書法が随所に見られます。特に:

・右手内の多声的表現(例:曲頭の「Si Do Si」の持続音と主旋律線)

・左右の手の掛け合い(例:上記譜例のカギマーク参照)

このような箇所では、各声部の独立性を保ちながらも全体としての調和を意識した演奏が求められます。各声部を個別に練習してから組み合わせるアプローチも取り入れてみましょう。

‣ 3. メロディにおける規則性を見つける

· メロディパターンの分析

譜例(32-40小節)

32小節目からのセクションには、明確な規則性を持ったメロディパターンが見られます。譜例で示されているように、このパターンは以下のような構造になっています:

・3度下降のパターン(レッド音符)が3回連続して繰り返される

・その後に5度下降(ブルー音符)が1回現れる

・完全5度下の音域で、再び同じパターン(3度下降×3回 + 5度下降×1回)が繰り返される

(3度下降×3 + 5度下降×1) + 完全5度下で(3度下降×3 + 5度下降×1)

特に39-40小節の接続部分では16分音符による動きが始まるため、5度下降の音型が視覚的に分かりにくくなっています。このようなつなぎ目には特に注意して読み取りましょう。

· パターン認識の重要性

上記の譜例の箇所に限らず、このようなパターン認識は譜読みにおける重要な読み取りポイントです:

・暗譜の効率化:個々の音符を覚えるのではなく、パターンとして記憶することで、暗譜が容易になる

・構造的理解:作品の構造を理解することで、楽曲全体の流れをより明確に把握できる

・表現力の向上:パターンの変化や例外を意識することで、パターン毎に整合性のある表現を付けられる

· まとめ

メロディの規則性を分析することで、作品の構造をより深く理解し、演奏や暗譜に役立てることができます。

パターン認識のアプローチは、「かっこう」だけでなく、他の作品にも応用できます。作品の中に規則性を見つけ出し、それを理解することで、複雑に見える音楽も系統立てて把握できるようになるでしょう。

音楽は、複雑に感じても、その中にほぼ必ず何らかのパターンや規則性が存在します。それらを見つけ出して理解することが譜読みの重要課題です。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法⑨ ~共通点を見つける~

‣ 4. 分析結果を使って、さらに分析する

楽曲分析において、単に形式や構造を知るだけでは不十分です。楽曲理解のためには、分析結果を踏まえたさらなる考察が必要となります。

ここからは、初期分析からより深い解釈へと進む過程を見ていきましょう。

· 楽曲構成の再掲

譜例(楽曲全体)

※この譜例は原典版を元にしているため、広く流布している実用版(教育用の目的などで、本来書かれていない各種記号などを補ったもの)とは異なる部分が多いことに注意してください

本作品は「ロンド形式」で構成されており、以下のような構造となっています:

ABACA(単純ロンド)

A(1-23小節)

B(24-42小節)

A(1-23小節)反復

C(43-69小節)

A(1-23小節)反復

· Aセクションの両手の音域関係の詳細分析

Aセクションにおける両手の音域関係を分析すると、以下のパターンが浮かび上がります:

・1-3小節:両手の音域が近いまま停滞

・4小節目:反行

・5-9小節:両手の音域が近いまま平行

・10小節目:反行

・11小節目:斜行

・12-20小節:繰り返しパターン

・21-22小節:混合型

この分析から得られた重要な発見

Aセクションにおいて、16分音符の音型とかっこうの音型が同時に出てくるところでは:

・常に両手の音域が近い

・両手の関係は、常に停滞か平行

ここまでで、分析した気になってしまいます。しかし:

・では、B、Cセクションでは、この規則は一貫されているのか

・それとも変化するのか

などといったように、分析結果を使ってさらに分析するのが、さらに踏み込んだ楽曲理解に欠かせません。

· B・Cセクションへの分析の拡張

ここで単に分析を終えるのではなく、さらに探究を深めていきましょう。

Bセクションの分析(24-42小節)

Bセクションでは、調性が平行調のG-durへと転調します。ここでの両手の関係を分析すると:

・24-26小節:両手の音域が近いまま停滞

・27小節目:反行

・28-30小節:両手の音域が近いまま平行

・31小節目:10度音程で平行(新たな表現)

・32-34小節:両手の音域が離れたまま停滞(新たな表現)

・33-37小節:両手の音域が離れたまま平行(新たな表現)

・37-39小節:両手の音域が離れたまま停滞(新たな表現)

・40-41小節:混合型

つまり、BセクションではAセクションで見られた規則性(かっこうの音型と16分音符が共存する場合に常に見られた両手の近接関係)が崩れていることが分かります。これは音楽的な差を生み出す意図的な書法と考えられます。

Cセクションの分析(43-69小節)

Cセクションでは調性がA-durとh-mollに転調し、さらに特徴的な変化が見られます:

・43-50小節:混合型

・51-55小節:両手の音域が離れたまま平行

・56-60小節:混合型

・61-63小節:両手の音域が近いまま停滞

・64小節目:反行

・65-67小節:両手の音域が近いまま平行

・68小節目:混合型

・69小節目:斜行

Cセクションでは、反行や平行が短い単位で入れ替わっていく「混合型」が多く見られ、両手の関係も多様化していることが分かります。

· 鳥の鳴き声の音楽的発展

Aセクションでは単純なかっこうの鳴き声だった音型が、B・Cセクションでは変容します。これは単なる模倣から音楽的発展への移行を示しています。

・Aセクション:典型的な「クック」の鳴き声

・Bセクション:途中から鳴き声の音型が右手に出てきて、完全な主役の扱いに

・Cセクション:鳴き声の扱いがさらに応用され、総合的なバスラインに拡大

· まとめ

ダカン「かっこう」の分析を通じて、単に形式や構造を把握するだけでなく、その分析結果を基にさらに探究することの重要性が明らかになりました。初期分析で得られた「両手の音域関係とかっこうの音型の関連性」という発見は、B・Cセクションへの分析の拡張によって、より複雑で豊かな音楽的構造の理解へと発展しました。

こうした「分析の深化」のプロセスを自身が取り組んでいるにも応用してみることをおすすめします。単に楽譜に書かれた音を演奏するだけでなく、その背後にある音楽的意図や構造を調べることで、より楽曲理解を深めることができるでしょう。

► 終わりに

この作品は、現代のピアノ学習者にとっても多くの学びを提供してくれます。ロンド形式の構造理解、多声的思考による演奏アプローチ、そしてメロディの規則性を見つけ出す分析技法は、他の作品にも応用できる普遍的なスキルです。

作品を少しでも深く理解し、作曲家の意図を読み取ることで、より説得力のある表現を目指しましょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント