【ピアノ】ベーム「メヌエット ト長調」の詳細分析

► はじめに

ベーム(Georg Böhm, 1661-1733)の「メヌエット ト長調」は、プレ・インベンション第41番としても親しまれている作品です。

本記事では、この作品を3つの観点から詳細に分析します。まず基本素材の特定と全体構造の把握、次に音色と休符の配置から読み解くフレージング分析、最後にメロディと伴奏の関係性について検討します。

► 分析:ベーム「メヌエット ト長調」

‣ 1. 2つの素材で作られた曲の分析方法

· 楽曲概要

作品情報:

・曲名:メヌエット ト長調

・作曲者:ベーム

・形式:メヌエット(3拍子の舞曲)

・調性:ト長調

・全体の長さ:28小節

・プレ・インベンション 第41番

基本的な特徴:

・テンポ:Moderato程度(原典版には明確な指示なし)

・拍子:3/4拍子

・演奏時間:約1分30秒程度

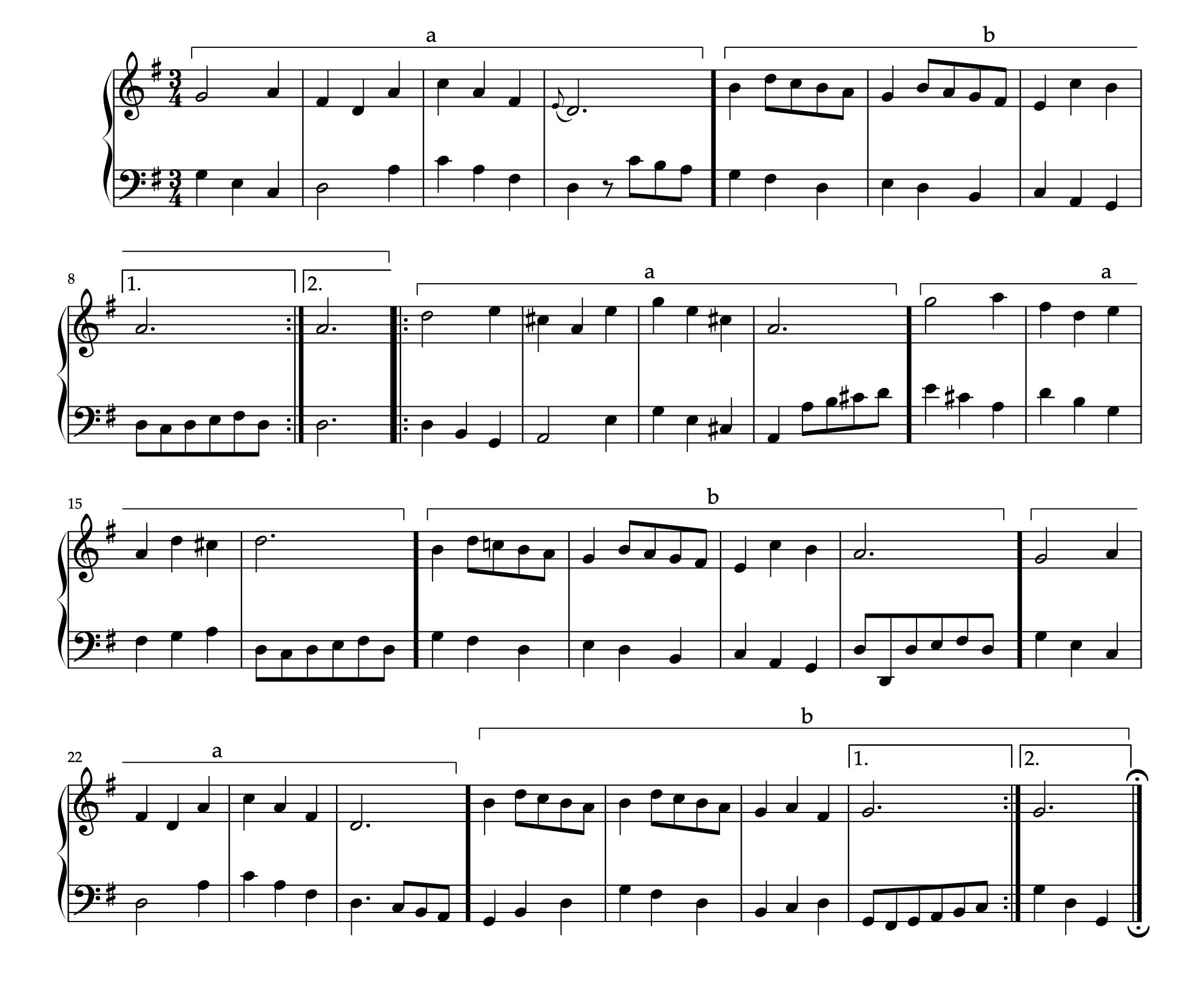

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体) ※素材aとbの境目は小節線を太線にしています

· 素材の特定

本楽曲は主に2つの基本素材から構成されています:

素材a(4小節)

・特徴:跳躍進行を基調とした動き

・リズム:4分音符を中心とした動き

素材b(4小節)

・特徴:順次進行を基調とした対照的な動き

・リズム:8分音符を含む、より変化に富んだ動き

· 構造分析

楽曲の全体構造は以下のように整理できます:

第1部(1-8小節)

・a(1-4小節):ドミナント終結

・b(5-8小節):ドミナント終結

第2部(9-16小節)

・a(9-12小節):ドミナント終結

・a(13-16小節):トニック終結

第3部(17-28小節)

・b(17-20小節):ドミナント終結

・a(21-24小節):ドミナント終結

・b(25-28小節):トニック終結

2種類の素材の繰り返しばかりなので、全体構成を把握する際に迷うかもしれません。しかし、反復小節線の位置やトニックの位置に着目すると、このように分析することができます。

クライマックスへ向かっていくような大きな展開があるわけではなく、似ているところをグルグルしているメリーゴーランドやオルゴールのような楽曲です。

· 反復技法の分析

本楽曲で使用されている主な反復技法:

単純反復:

・素材をそのまま繰り返す箇所

・例:5-8小節と17-20小節 など

変奏的反復:

・装飾音や和声の変化を加えた反復

・例:5-8小節と25-28小節 など

· 教育的観点からの考察

– 学習のポイント

形式理解

・限られた素材の反復による形式

演奏への応用:

・同じ素材の反復時の表現の工夫

・変奏箇所における変化の整理を徹底し、暗譜に備える

作曲や編曲の学習への応用:

・限られた素材での展開方法

・効果的な反復の使い方

– 実践的な活用法

分析手順の確立:

1. 基本素材の特定

2. 反復パターンの把握

3. 変奏方法の理解

他の楽曲への応用:

・バロック期の舞曲

・古典的なソナチネやソナタの分析

・現代の反復音楽の理解

· まとめ

本分析を通じて、以下の点が明らかになりました:

・限られた素材(aとb)の巧みな使用

・反復と変奏による楽曲の発展

・明確な構造による聴き手への分かりやすさ

これらの知見は、他の楽曲分析や演奏表現の参考となるでしょう。

‣ 2. 音色と休符から読み解くフレージング分析

· 分析の観点

譜例(楽曲全体)

本分析では、以下の2つの要素に着目します:

1. 書法の変化とフレージング

・テクスチャーの変化がフレーズ構造に与える影響

・音色の変化が示す構造的な意味

2. 休符の構造的役割

・休符の配置が示すフレーズの区切り

・同型箇所における休符の有無の比較分析

· 具体的な分析

1. 書法の変化の分析

冒頭部分(a)と対比部分(b)では、以下の変化が観察されます:

・a:単音による書法

・b:オクターヴユニゾンによる書法

この変化は単なる音色の違いを超えて、以下の構造的意味を持ちます:

・フレーズの区分点の明示

・新しい主題材の提示

2. 休符の配置分析

4小節目(c)と24小節目(d)の比較から、以下の構造的特徴が見えてきます:

c:8分休符による明確な区切り

・7度跳躍時の休符によるフレーズの分節

・新しいフレーズの開始点の強調

d:休符のない連続的な進行

・丸印の音が鎖の繋ぎ目となり

・D音とC音のフレーズを分断しない滑らかな接続

· 分析手法の応用

一般化できる分析ポイント:

1. テクスチャーの変化

・書法の変化点を特定する

・その変化が示す構造的意味を考察する

・前後の文脈との関連性を検討する

2. 休符の配置

・休符の有無による違いを比較する

・休符の長さと配置の意図を分析する

・同型箇所での処理の違いを考察する

他の楽曲への応用

この分析手法は以下のような場面で特に有効です:

・バロック時代の装飾的な楽曲

・古典派の主題労作的な楽曲

· まとめ

フレージング構造の分析において、スラー以外の要素に着目することで、より深い楽曲理解が可能になります。特に:

・書法の変化は単なる音色の違いではなく、構造的な意味を持っている可能性がある

・休符の配置は、フレーズの区切りや連続性を示す重要な指標となる可能性がある

・これらの要素を総合的に見ることで、楽曲の構造をより客観的に把握できる

関連内容として、以下の記事も参考にしてください:

・【ピアノ】スラーに頼らず素材を切り出す楽曲分析

・【ピアノ】リズムパターンで見抜く楽曲構成の分析方法

‣ 3. メロディと伴奏の関係性の分析

· 構造分析の再掲

譜例(楽曲全体)

楽曲の全体構造は以下のように整理できます:

第1部(1-8小節)

・a(1-4小節):ドミナント終結

・b(5-8小節):ドミナント終結

第2部(9-16小節)

・a(9-12小節):ドミナント終結

・a(13-16小節):トニック終結

第3部(17-28小節)

・b(17-20小節):ドミナント終結

・a(21-24小節):ドミナント終結

・b(25-28小節):トニック終結

· 反復における表現技法の分析

一般的な作品における「小節続きの反復部分」では、以下の3つのパターンが確認できます:

1. メロディ維持型変化

本楽曲では25-26小節に見られる手法です。メロディラインは全く同一に保ちながら、伴奏の形と和声進行を変化させることで、同じ旋律に新しい表情を与えています。この手法により、聴き手に親しみやすさと新鮮さを同時に提供しています。

2. 伴奏維持型変化

本楽曲では該当箇所はありません。伴奏形を全く同一に保ちながら、メロディを変化させるパターンです。

3. 全要素変化型

本楽曲の5-6小節で見られるように、メロディと伴奏の両方を変化させる手法です。この手法は、移高を伴う同型反復の箇所などで効果的に使用されています。

· まとめ

ベームの「メヌエット ト長調」では、小節続きの反復部分におけるメロディと伴奏の関係性の工夫が見られました。注目すべきは、同一メロディに対する伴奏の変化手法です。取り上げた3パターンの技法を理解し、意識的に演奏するようにしましょう。

► 終わりに

この分析で得られた内容は、他の作品の楽曲分析や演奏表現にも応用できます。これらの分析技法を、演奏者としての表現力向上のためだけでなく、音楽教育や作曲・編曲の学習にも活用しましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、ベーム「メヌエット ト長調」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【ベーム メヌエット ト長調】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント