【ピアノ】転回形の響きを意識的に感じて耳を開かせる

► はじめに

転回形は同じ構成音でありながら、全く異なる響きを持ちます。この響きの違いを感覚的に理解している方は多いでしょうが、意識的にも捉えておくことで、他の作品でも細部が聴き取れるようになります。

► 転回形とは

‣ 基礎知識

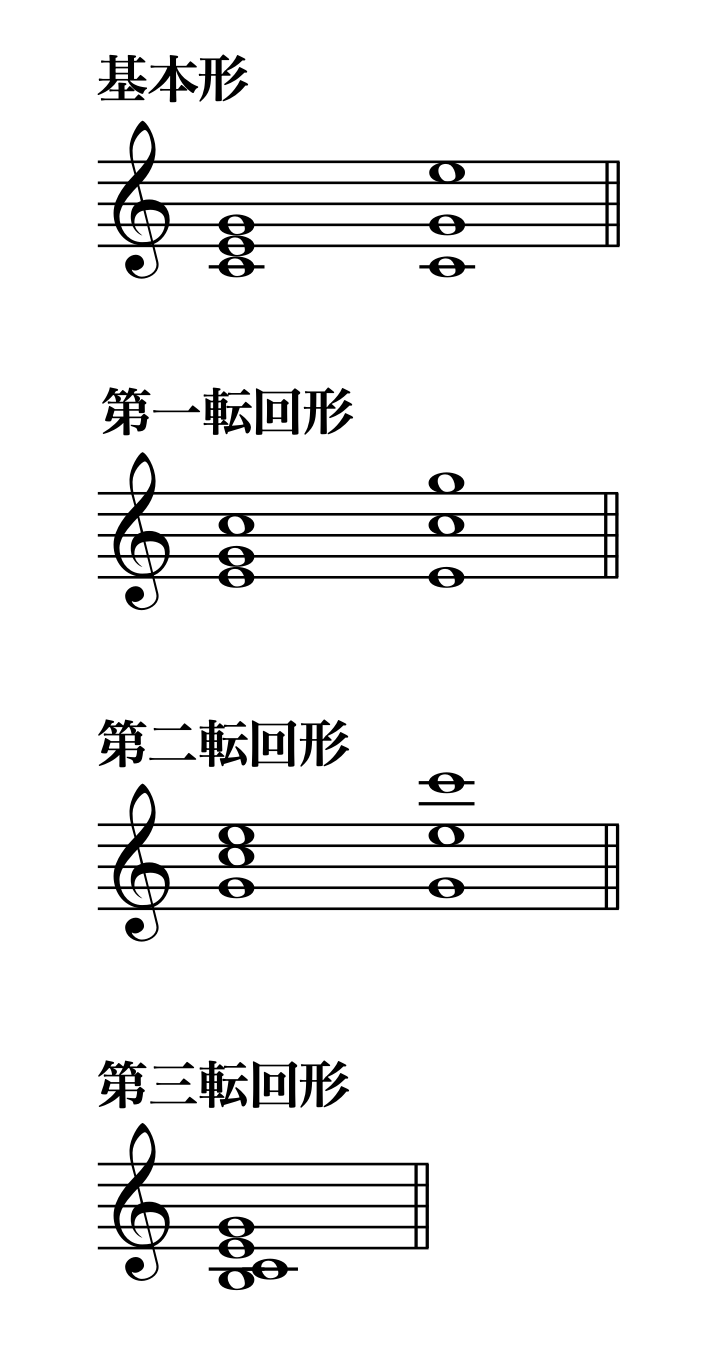

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

・基本形 – 根音(Do Mi Soの場合のDo)を最低音とする形

・第一転回形 – 第3音(Do Mi Soの場合のMi)を最低音とする形

・第二転回形 – 第5音(Do Mi Soの場合のSo)を最低音とする形

・第三転回形 – 第7音も含む和音の場合における、第7音(Do Mi So Siの場合のSi)を最低音とする形

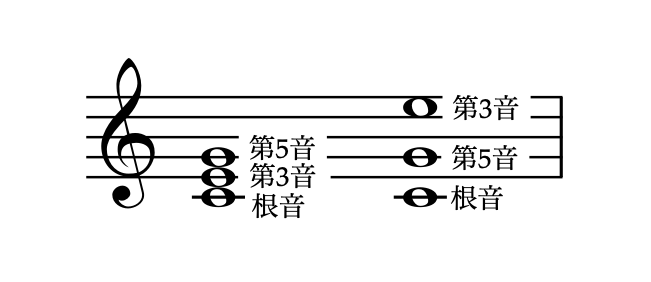

譜例(Sibeliusで作成)三和音の場合

根音、第3音、第5音、第7音など、その和音を作っている(構成している)音を「構成音」と呼びます。

‣ 重要な注意点

上記譜例の音配置は一例であり、同じ最低音と同じ構成音を使っているものをすべて含みます。例えば、上記譜例の「基本形」の部分には2種類の配置を書いていますが、最低音も構成音も同じなので、どちらも基本形であり、どちらもコードネームで言う「C」です。音域も関係なく、仮に最低音がオクターヴ下がった場合でも同様です。

音を出してみると分かりますが、転回形は同じ構成音を使っているに過ぎないのですが、その響きは大きく異なります。最低音がどの音なのかが響きに与えている影響は非常に大きいのです。「転回形は別個の和音」と考えておきましょう。

► 実例:ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬のワルツ)」

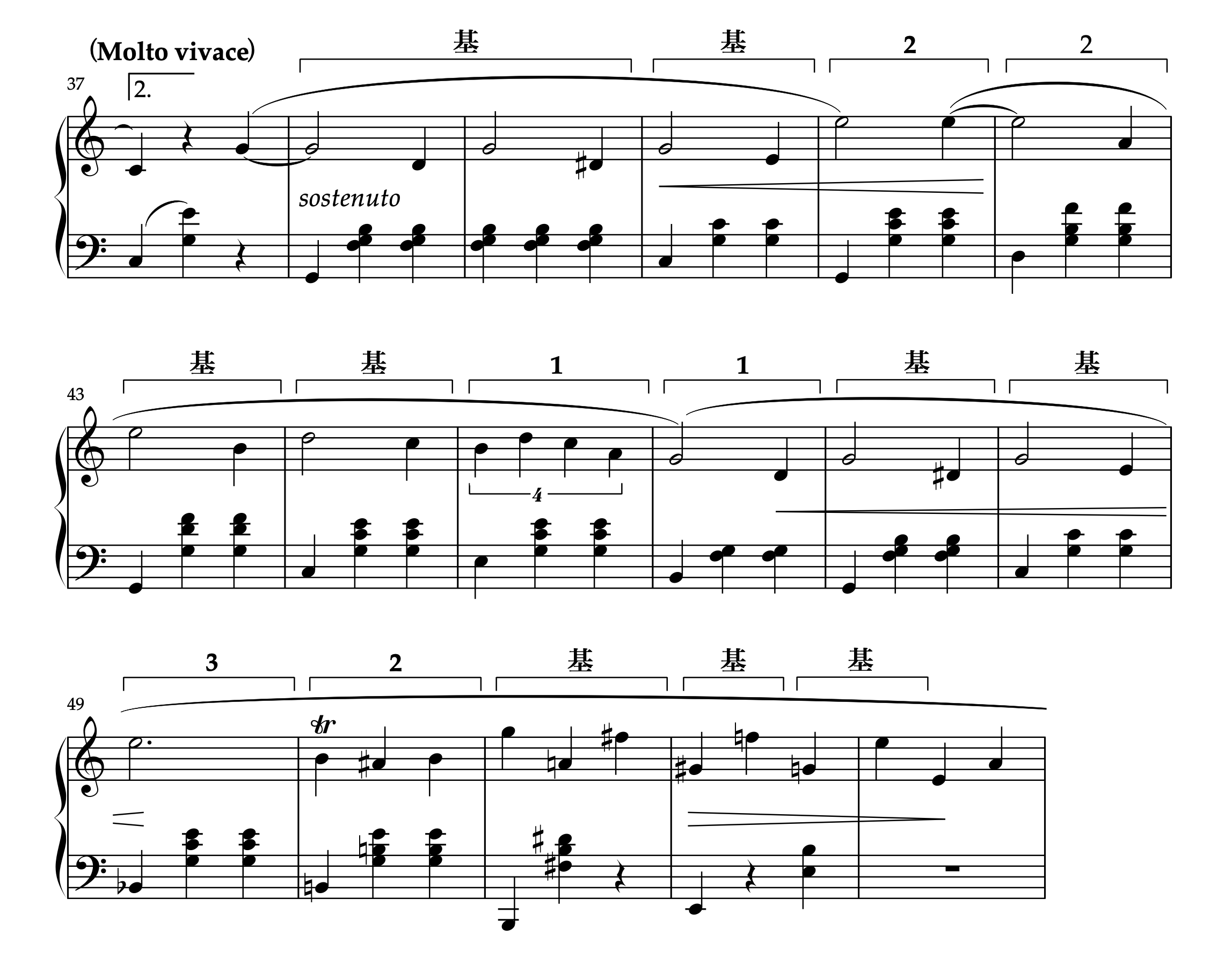

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬)」C-durに移調したもの

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-8小節)

基 → 基本形

1 → 第一転回形

2 → 第二転回形

3 → 第三転回形

練習方法:

響きの比較練習

譜例の第一転回形、第二転回形、第三転回形の部分を基本形に直して弾いてみてください。響きの弾き比べをしてみましょう。その響きの差を意識的に感じ取っておくのが重要です。

長和音と短和音の違い

50小節目では短三和音の第二転回形(コードネーム:Em/B)も出てきます。長和音の転回形との響きの違いも感じ取りましょう。

実践のポイント:

各転回形の特徴的な響きを覚える

バス音の変化による印象の違いを意識する

楽曲の中での転回形の使い分けに注目する

► 終わりに

転回形の響きの違いを理解することは、音楽的な理解を深めるうえで非常に重要です。同じ和音でも転回形によって全く異なる色彩を持つことを、実際に音に出して体感してください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント