【ピアノ】ドビュッシー作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、ドビュッシーのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 小品

‣ ボヘミア風舞曲

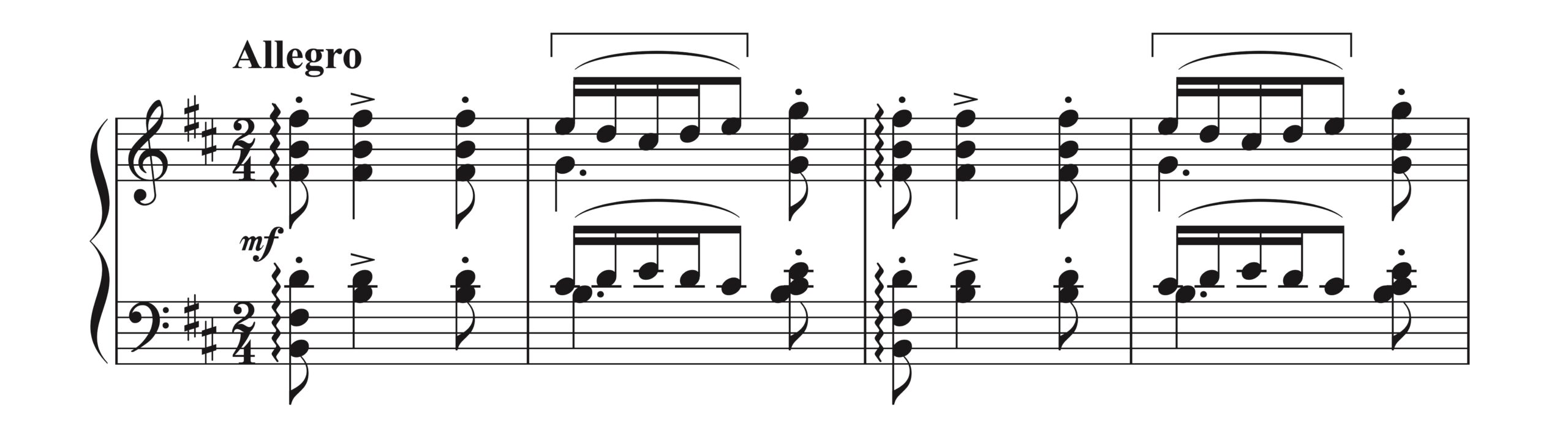

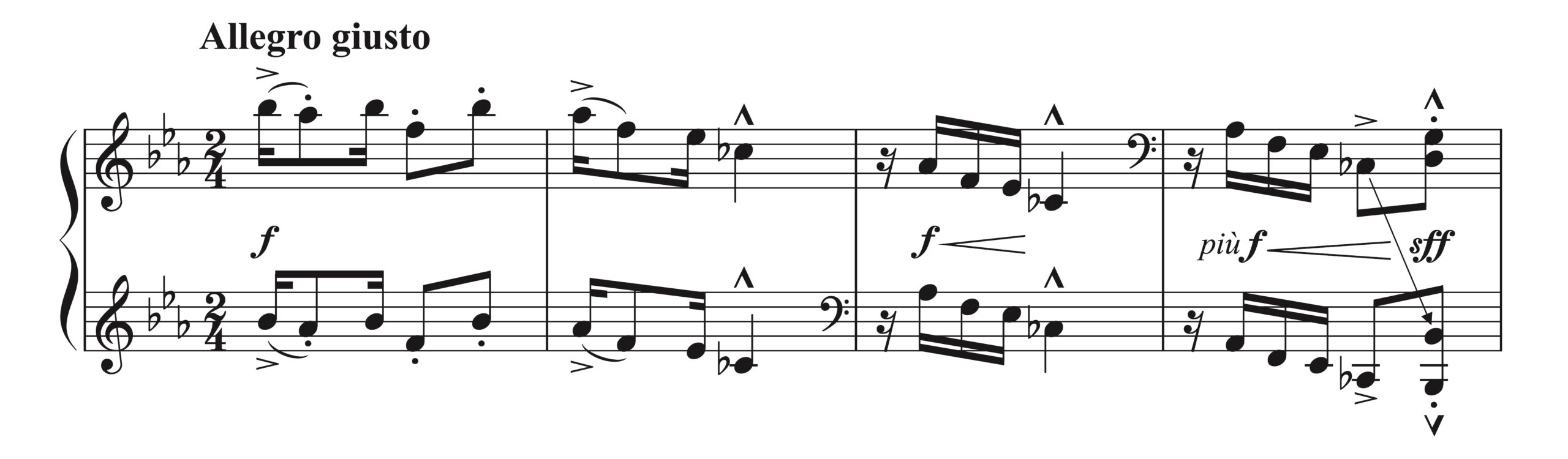

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

メロディ自体にリズムの特徴が強く出ています。カギマークで示しましたが、こういったリズミカルなメロディが出てくるところではスラーに注目しましょう。大抵その部分がカンタービレなウタになっています。

ここでは、「リズムを聴かせるところとウタを聴かせるところが交互に登場する」という成り立ちになっています。

‣ 2つのアラベスク

· 第1番 ホ長調

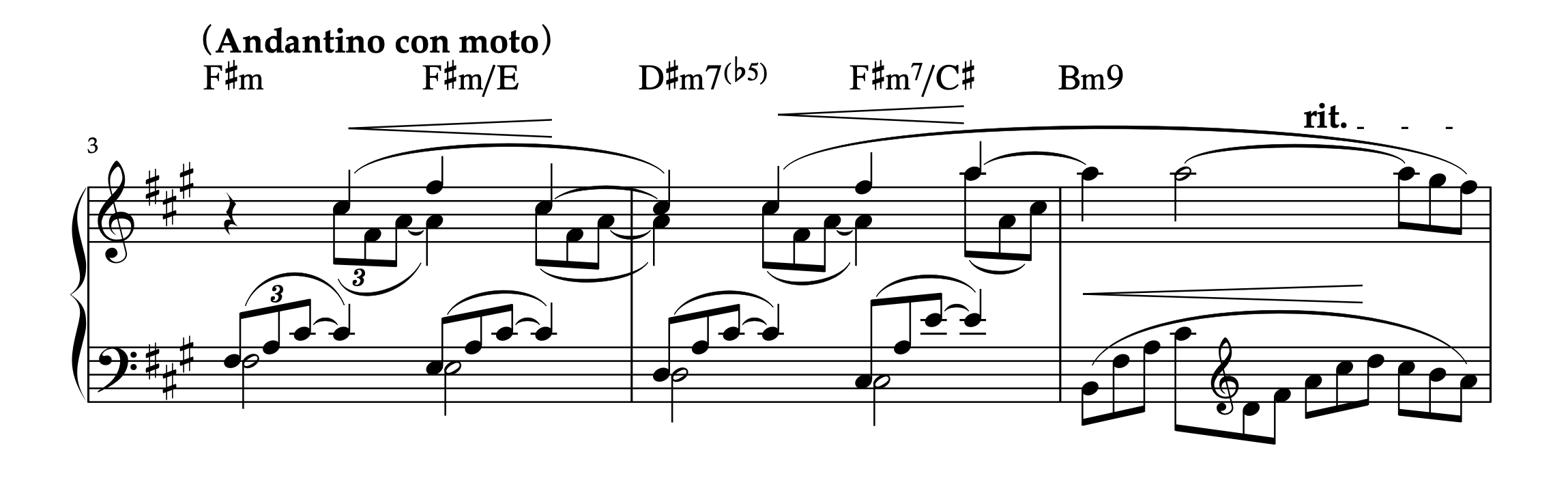

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、3-5小節)

ハーモニーを「コードネーム」で表記しました。

3小節目から5小節目にかけて、ハーモニーが変化していくのは事実ですが、よく注意して見ると、「Fa-La-Do」という3つの音が3-5小節まで一貫して共通している響きであることに気づくでしょう。こうした和声の骨格を読み取れるようになると、「暗譜」をする際にも大いに役立ちます。

3小節目から5小節目にかけて、メロディとバス(低音部)が「反行」していくため、5小節目は開放的に演奏しましょう。

· 第2番 ト長調

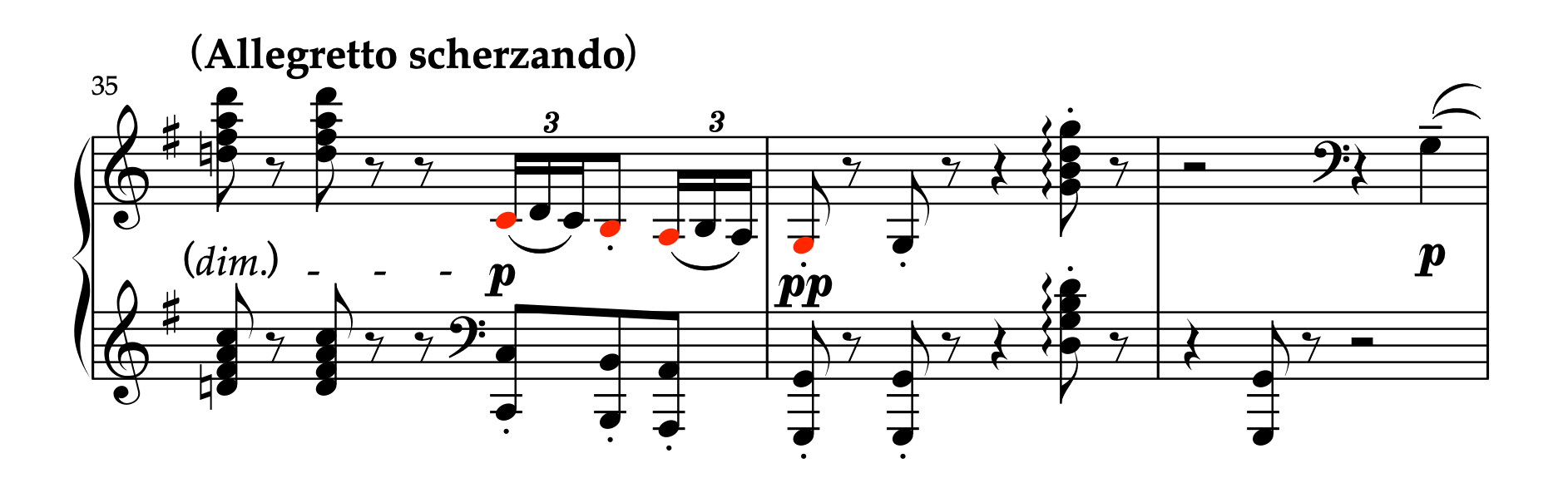

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、35-37小節)

譜例の箇所に限らず、この楽曲では3連符が支配的な役割を果たしています。

レッド音符で示した音が「幹の音(構造上重要な音)」ですが、この幹の音が正確に拍の位置に来なければいけません。3連符の装飾に惑わされて、拍の感覚が曖昧になってしまいがちなので注意が必要です。

練習のポイント:

装飾的な音を省略して、レッド音符と左手だけで演奏してみてください。この練習で拍の整理をし、楽曲の骨格を理解してから、原曲通り演奏することをおすすめします。

‣ 夢(夢想)

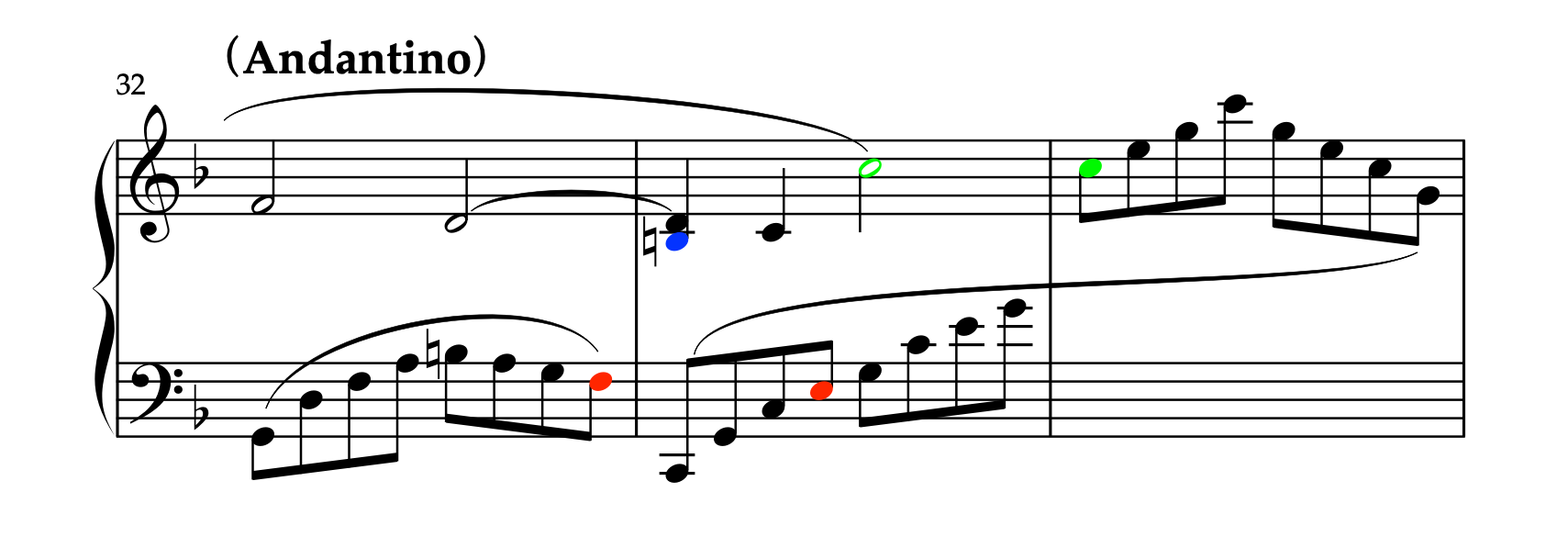

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、32-34小節)

レッド音符を見てください。F音がE音に解決しています。これは、C-durのⅤ7の第7音がⅠの第3音に解決する典型的な進行です。したがって、E音(解決先)がF音よりも大きくなってしまわないよう注意しましょう。

ブルー音符で示した「33小節1拍目の右手H音」はメロディではありません。メロディはタイで繋がれているD音なので、H音は静かに演奏し、メロディに聴こえないよう注意する必要があります。

グリーン音符で示した2つの音は、以下のような役割分担となっています:

・33小節目の2分音符:「メロディ」

・34小節目の8分音符:「伴奏」

この2つのC音は明確に異なる表現になるよう音色を変えましょう。特に、8分音符のほうまでメロディに聴こえてしまわないよう、静かに演奏することが重要です。

‣ 小さな黒人(ケークウォーク)

曲の特徴と演奏のポイント

1909年作曲、アメリカ発祥のケークウォークダンスのリズムを取り入れた愛らしい小品。有名な「ゴリウォーグのケークウォーク」と似た要素が見られますが、より親しみやすく、演奏技術的にも取り組みやすい作品です。ブルグミュラー25の練習曲修了程度から挑戦できます。

楽曲は「A-B-A-B-A」構成で、練習すべき箇所は実質1-38小節に限られます。

主な演奏ポイント:

・「Allegro giusto(正確なテンポで)」でリズミックなAとカンタービレなBの対比を明確に

・細かなアーティキュレーション(スラーとスタッカートの使い分け)を丁寧に読み取る

・ダイナミクスの松葉の位置に注意し、早くに大きくなり過ぎない

・16小節目のフェルマータへは、ノンストップで一気に到達する

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ドビュッシー「小さな黒人」演奏完全ガイド

► ベルガマスク組曲

‣ 2. メヌエット

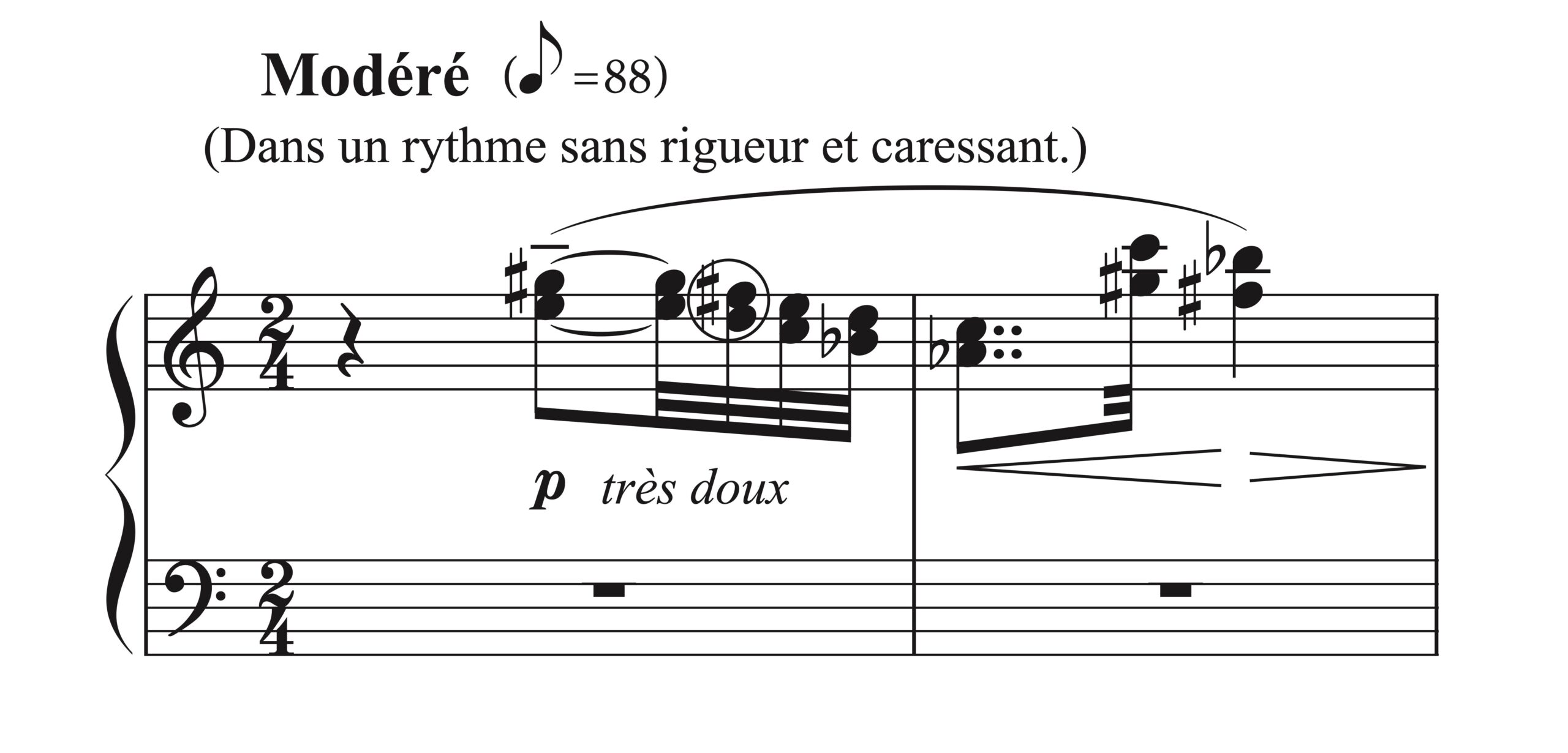

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

1小節目から、注意すべきたくさんの要素が出てくることに着目しましょう:

・和音の上音や下音にくるメロディ

・手の交差

・「スタッカートのついている8分音符」と「そうでない8分音符」の区別

・これらのことを意識しながら、「極めてデリケートに pp で」の指示

この楽曲で全編にわたってキモになってくるのが、聴こえるべき音と隠れるべき音の弾き分けです。

1小節1拍目で聴こえるべき音は丸印で示した音です。和音の上音や下音にメロディがきており、他の5度音程で付着している音は色彩をコントロールするためのものです。

‣ 3. 月の光

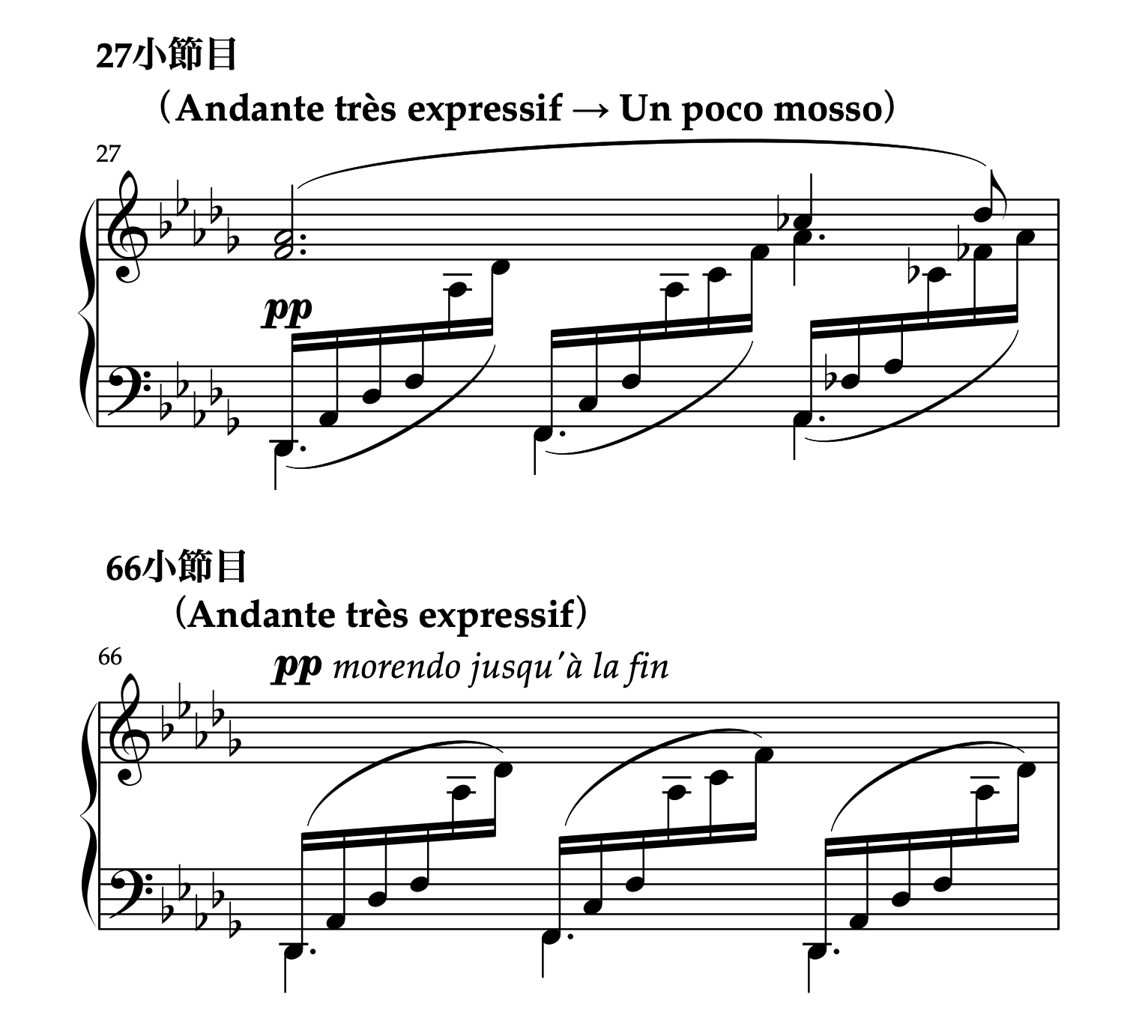

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、27小節目 66小節目)

27小節目と66小節目では「同じ音型」「同じハーモニー」が登場しますが、決定的な違いがあります。その違いとは、メロディの有無です。27小節目にはメロディがありますが、66小節目にはありません。つまり、66小節目の音群は「純粋な伴奏」の役割を担っています。

よくある演奏上の問題

しかし、実際の演奏では66小節目の16分音符を、まるでメロディであるかのように各音を際立たせて演奏してしまうケースがよく見られます。

理想的な演奏アプローチ

66小節目では、あくまでも伴奏として、音粒が立ち過ぎないように演奏することが重要です。打鍵速度に注意し、響きの中に溶け込むような音色を心がけましょう。

楽譜分析の重要性

27小節目を見た後で66小節目を見ると、メロディがないことに気づく方も多いでしょう。しかし、仮に66小節目を単独で見た場合はどうでしょうか。

次の67小節目でメロディが現れることを認識しなければ、66小節目を伴奏だと判断できないかもしれません。あるいは、両方ともメロディだと勘違いしてしまう可能性もあります。

演奏における音の役割分担

取り組んでいる楽曲において、各場面での音群が以下のどれに該当するかを注意深く観察しましょう:

・メロディなのか

・伴奏なのか

・それ以外の役割なのか

そのうえで、次の点を明確に区別することが大切です:

・聴かせるべき音:メロディラインや、その他の重要なメロディックなライン

・響きの中に隠すように柔らかく演奏すべき音:伴奏や装飾的要素

このように役割分担を明確に表現することで、立体的で音楽的な演奏を実現できます。

‣ 4. パスピエ

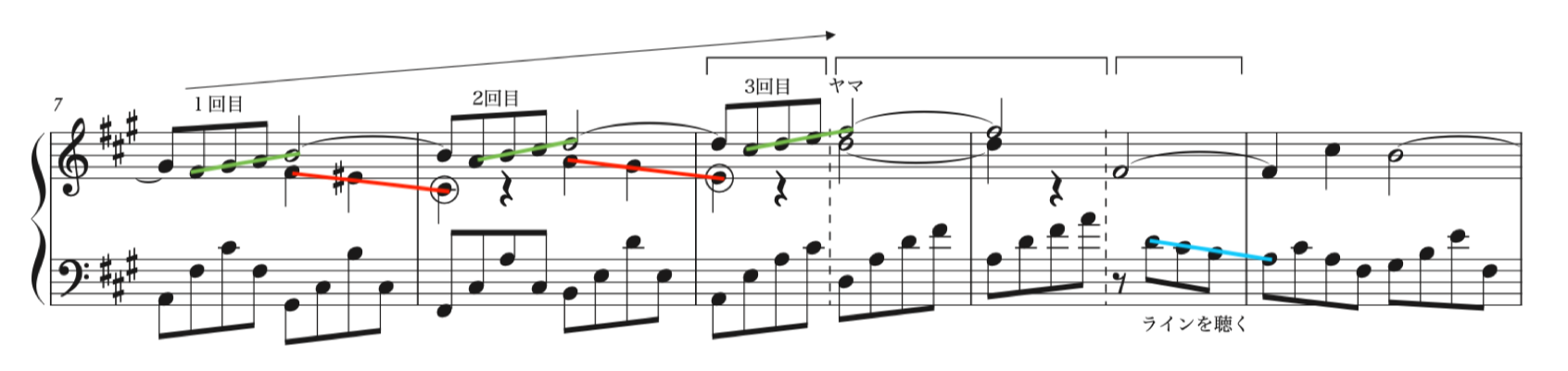

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、7-11小節)

黄緑色のラインの箇所は、同じ音型が3回繰り返される中で段々と音域が上がっていきます。したがって、9小節3拍目にヤマがくるように音楽を作りましょう。ただし、全体が「ピアノ(弱く)」の領域の中でのヤマなのでやり過ぎないようにします。

譜例の9-10小節目は、書き込んだカギマークのように、リズムのとり方が「変則的」になっています。拍子記号を変えずに拍子の感覚を変化させる作曲法と言えるでしょう。

► ピアノのために

‣ 2. サラバンド

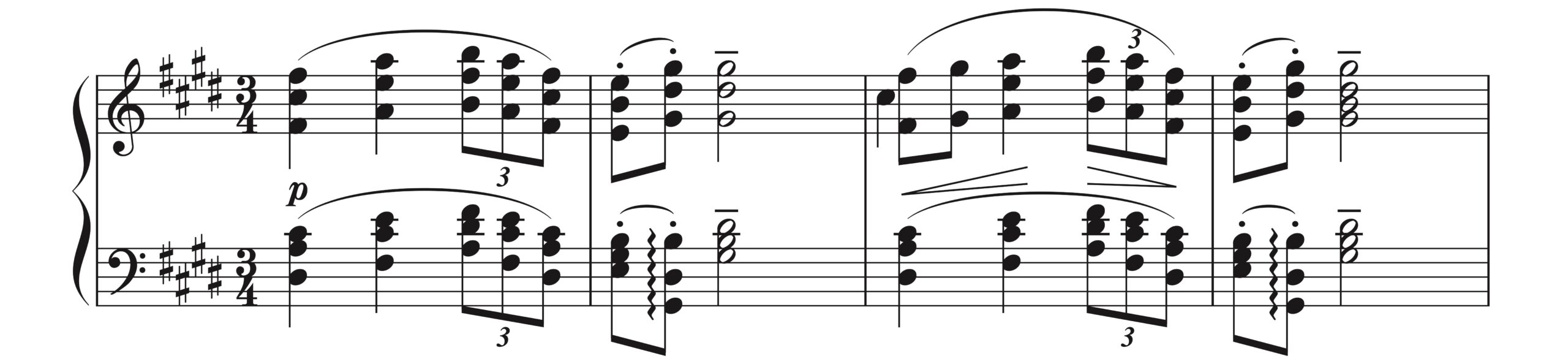

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例のように、同じ音型の繰り返しでも「一方にはダイナミクスの松葉が書かれておらず、もう一方には書かれている」といった表現が頻出します。細かなアーティキュレーションに変化がつけられている楽曲もあります。

必ずしもドビュッシーの作品に限られるわけではありません。しかし、「単純な繰り返しをとても嫌った作曲家」と言われているだけあって、彼の特徴と断言できるほど本当によく見られるのです。

► 版画

‣ 3. 雨の庭

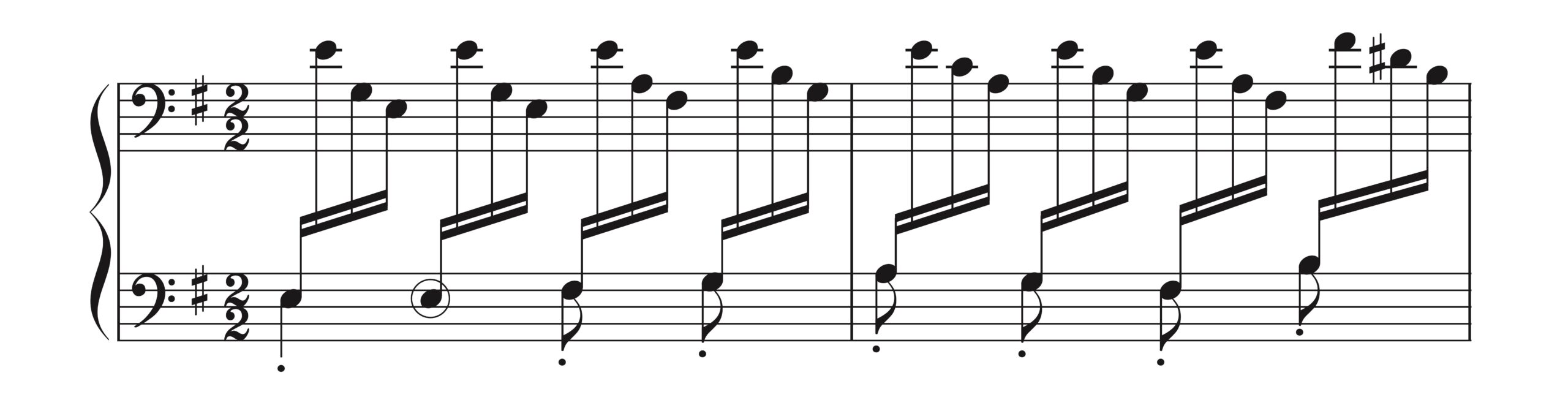

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-2小節)

丸印で示した音がメロディに聴こえてしまわないように注意しましょう。

取り組んでいる楽曲において、ある場面での音群が:

・メロディなのか

・伴奏なのか

・それ以外なのか

こういった内容を注意深く観察するべきです。そのうえで:

・聴かせるべき音

・響きの中に隠すように柔らかく演奏すべき音

これらを区別しましょう。そうすることで、役割分担が明確に表現された立体的な演奏を目指すことができます。

► 子供の領分

‣ 1. グラドゥス・アド・パルナッスム博士

曲の特徴と演奏のポイント

クレメンティの有名なピアノ練習曲集のタイトルを借り、退屈な練習に取り組む子供の様子を、皮肉とユーモアに満ちた筆致で音楽化した作品です。ツェルニー30番中盤程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・細かいパッセージは、指を上げ過ぎず、鍵盤近くから効率的に打鍵する

・全音音階風のスケール(10小節目)の色彩変化を把握

・sf は上から叩かず、鍵盤近くから力強く打鍵

・subitoでのダイナミクス変化を確実に表現(67小節目以降)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ドビュッシー「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」演奏完全ガイド

‣ 6. ゴリウォーグのケークウォーク

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-4小節)

矢印のように、4小節2拍目の右手のCes音は左手のB音へつながっています。2拍目裏の右手パートの和音(Re So)は「別の楽器」で鳴っているイメージを持つといいでしょう。

2拍目裏は強く打鍵するところなので右手も鳴らして構いませんが、左手のB音のオクターブに一番重みが入るように演奏したほうが立体的です。

この音へ入るときには間(ま)を空けたりせず、止まらずに一気に入ると、直後の休符が活きるので効果的です。

► 前奏曲集 第1集

‣ 2. 帆

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節2拍目の裏では4つの32分音符が詰まっていますが、そのはじめの音は直前からタイでつながれています。

こういったリズムはよく見られるものですが、タイでつながれた音の直後で発音する音にアクセントがついてしまわないよう注意しなければいけません。丸印で示した音のことです。

タイで結ばれた頭の音でしっかりと「体内のザッツ」をとらないと、リズムが崩れてしまいます。だからこそ、ある種の苦労が伴って、タイでつながれた音の直後の発音する音にアクセントがついてしまいがちなのでしょう。

そこだけ飛び出してしまっては音楽的ではありません。一つの流れの中へ入れてあげるべきです。

‣ 8. 亜麻色の髪の乙女

曲の特徴と演奏のポイント

ルコント・ド・リールによるスコットランドを題材とした詩に着想を得た作品。スコットランドの背景設定を活かし、五音音階を重要な音楽的素材として用いています。ツェルニー30番中盤程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・「はじめの一音」に最大限の注意を払う(打鍵角度、打鍵速度)

・同音連打では「同じ音量・音質の音が2つ以上並ばない」ように

・メロディの無伴奏表現(ソロ)を意識してペダルを使い分ける

・替え指を積極的に取り入れ、ペダルに頼らないレガートを検討(14小節目)

・perdendoは「ダイナミクスを小さく」かつ「テンポもゆるめる」二重の意味

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」演奏完全ガイド

► 前奏曲集 第2集

‣ 1. 霧

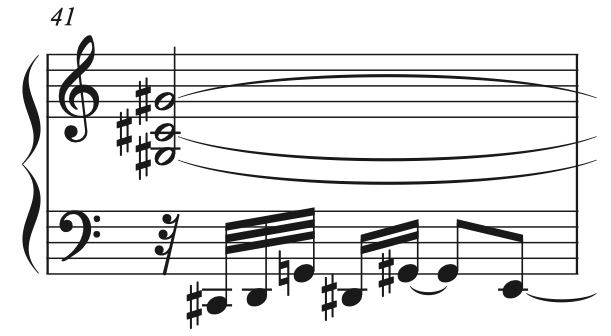

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、41小節目)

・右手は、背景

・左手は、近い音像

のイメージで立体的に演奏しましょう。

テクニック的には、以下のようにするといいでしょう:

・右手は、指の肉を使って打鍵速度をゆっくり

・左手は、指を立て気味にして打鍵速度を速く

左手の音型は、18小節目のメロディの「縮小形」です。

‣ 6. 奇人ラヴィーヌ将軍

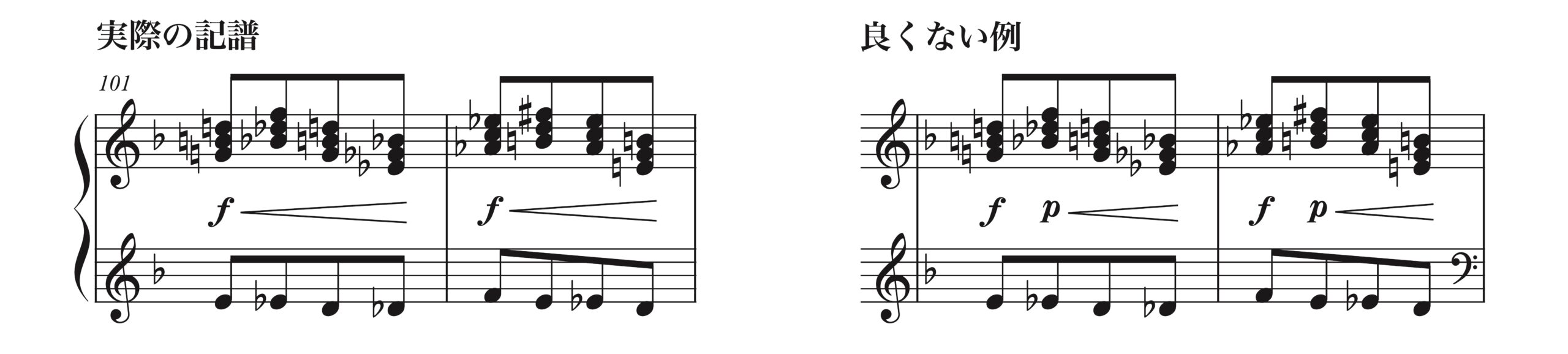

譜例(PD作品、Finaleで作成、101-102小節)

左の譜例(原曲)を見てください。

「 f からクレッシェンドして、f に達する」と読み取るとつじつまが合いません。ここでは当然、「フォルテからさらにクレッシェンドして、その後にsubitoでフォルテに戻す」と解釈します。

当然のことと感じるかもしれませんが、時々、右の譜例のように解釈している演奏を耳にします。これではドビュッシーが残した音楽を歪めてしまいます。

できる限り原曲と離れない範囲で最善策を考えていくのが許されるのは、明らかに強弱記号の書かれ方が分かりにくい場合のみだと考えましょう。

左の譜例(原曲)のように、松葉の ”直後” に作曲家がダイナミクス記号を書いてくれている場合は、subitoかどうかを見抜くのは比較的容易です。

・クレッシェンドの直後に「同じダイナミクス」または「もっと小さなそれ」が書かれているのであればsubito

・デクレッシェンドの直後に「同じダイナミクス」または「もっと大きなそれ」が書かれているのであればsubito

早まって、右の譜例のような解釈を施さないように注意しましょう。

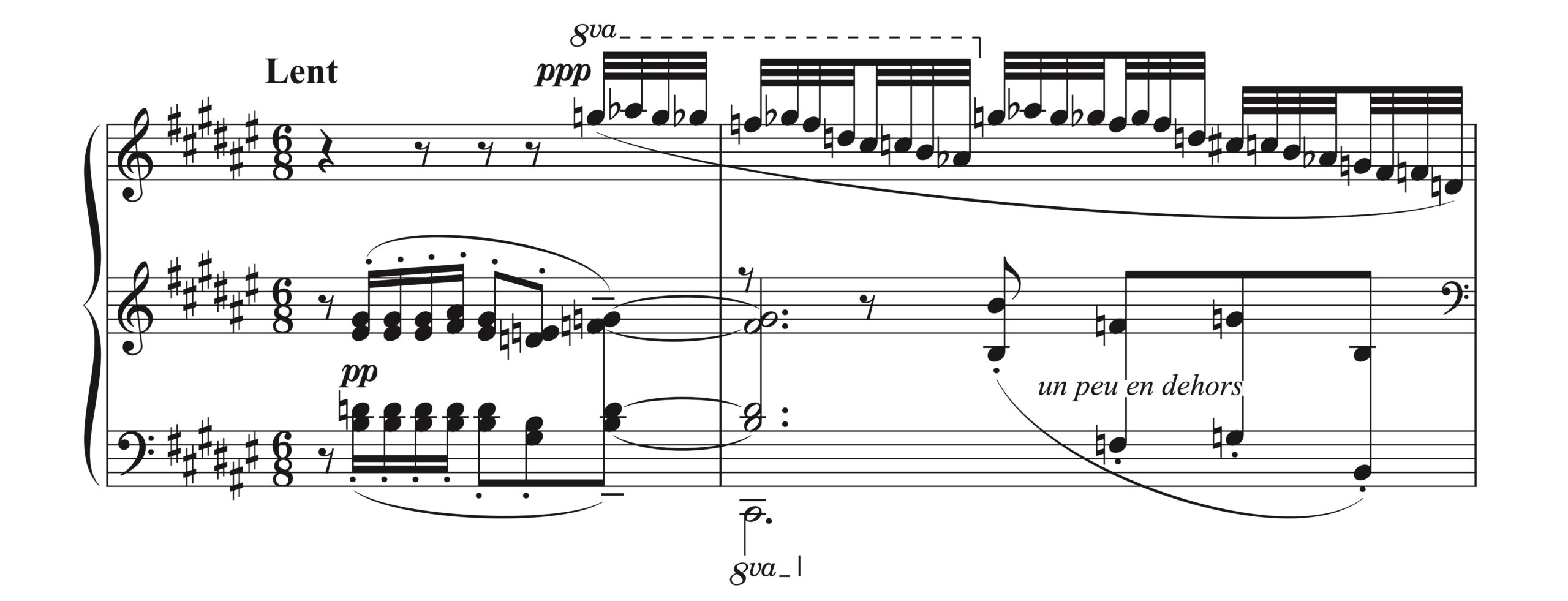

‣ 7. 月光の降りそそぐ謁見のテラス

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節目の後半から、「32分音符による高音域パッセージ」が出てきます。「月光の降りそそぐ」というタイトルにあるように、この動きは「月光が降り注いでいる様子」を描いていると考えてもいいかもしれません。

キラキラしている月光もあるかもしれませんが、ここでは:

・ppp という非常に抑制されたダイナミクス

・その他のパートの在り方

から察すると、「妖艶な雰囲気をもった、曇った音色」で演奏するほうが得策でしょう。

もちろん正解はありません。ここでお伝えしたいのは、譜読みの段階において「この楽曲の、この箇所にふさわしい音色とは?」という視点を持つべきということです。

特に「高音域の細かく動くパッセージ」というのはキラキラした音質を連想させる傾向があるため、音色がいつでもどんな楽曲でも同じになってしまわないように注意する必要があります。

► 終わりに

ドビュッシーの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント