- 【ピアノ】モーツァルト作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

- ► はじめに

- ► ピアノソナタ

- ► 変奏曲

- ► 終わりに

【ピアノ】モーツァルト作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、モーツァルトのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► ピアノソナタ

‣ ピアノソナタ ハ長調 K.279

· 第1楽章

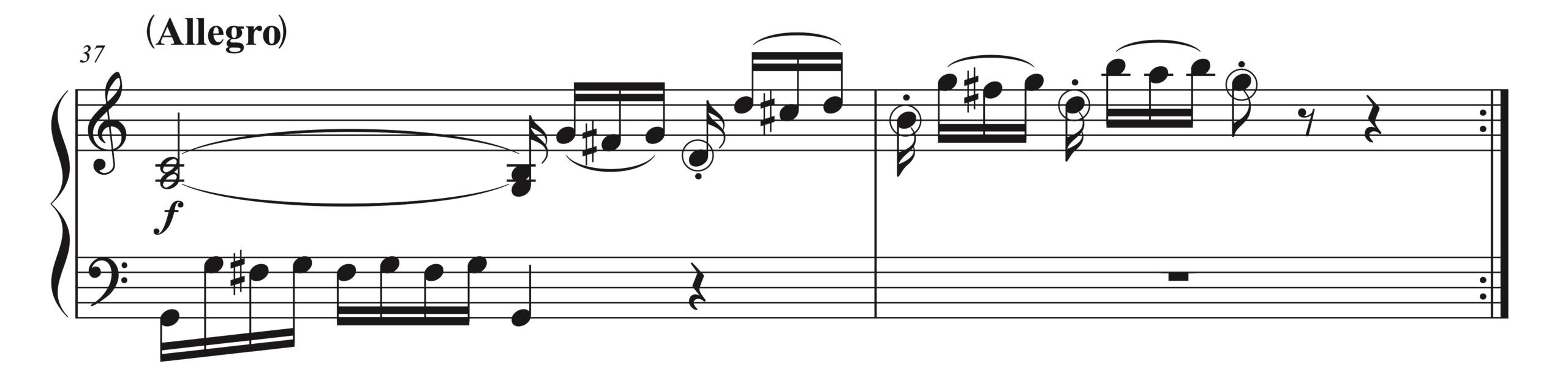

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、37-38小節)

「連桁(れんこう)」が分断された、丸印で示した音を見てください。これらの音のうち、最後のG音のみが8分音符になっていることに気づいていましたか。これは、必ず弾き分けるべきです。

「16分音符+スタッカート」と「8分音符+スタッカート」とでは、その音価は明らかに異なります。ピッタリ2倍にするというよりは、「8分音符+スタッカート」のほうは余韻を残すようなイメージを持って表現するといいでしょう。

· 第2楽章

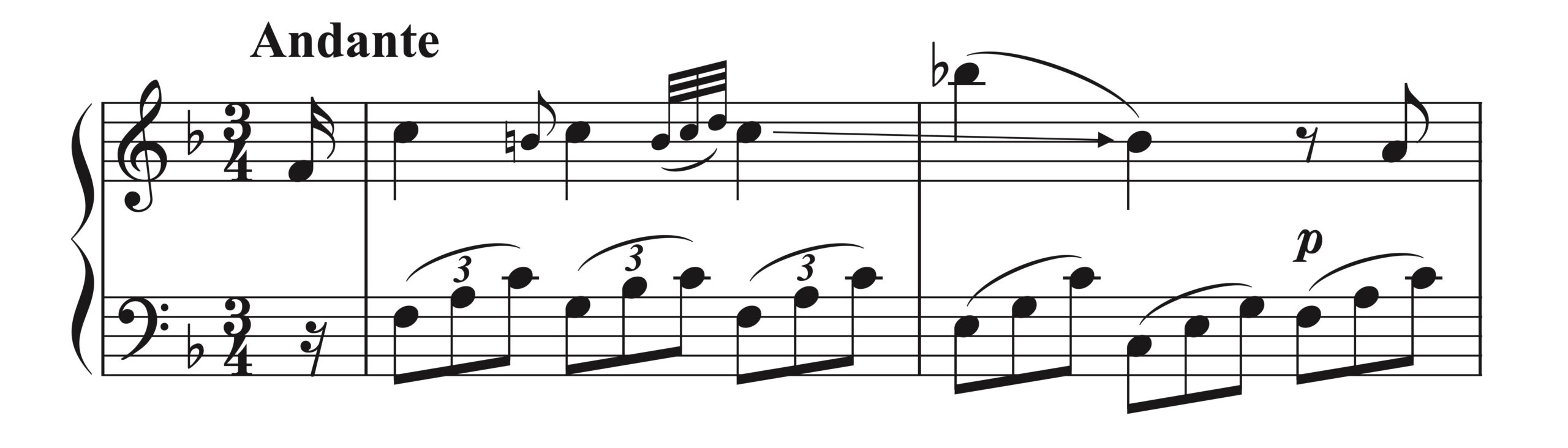

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

矢印で示した部分を見てください。メロディの軸を把握すると矢印で示したようにメロディラインがつながっています。これらの音同士のバランスを考えて演奏すべきです。一旦跳躍しますが、1小節3拍目のメロディC音の響きをしっかりと記憶しておいて、その響きとかけ離れないような音色で2小節2拍目のB音を演奏しましょう。

このように、メロディを簡略化してその大枠を理解したうえで演奏方法を考えていくのは、重要な視点となります。

· 第3楽章

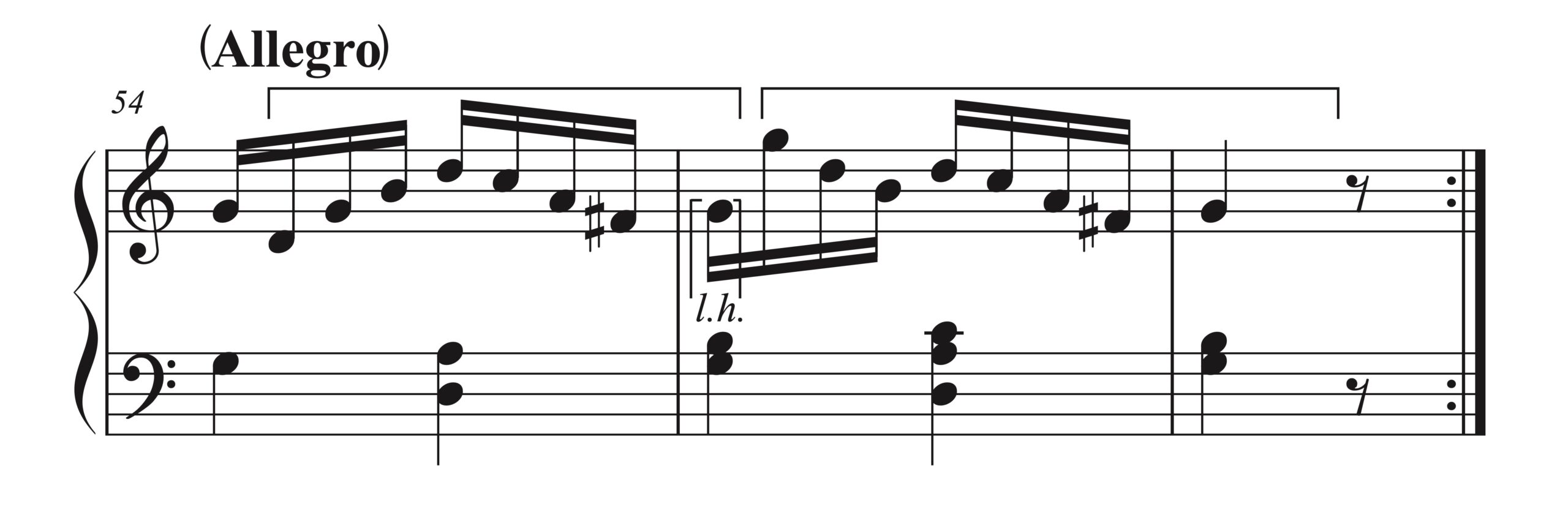

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、54-56小節)

譜例へ補足したように、55小節目の頭のメロディG音は左手で取ってしまうといいでしょう。

本来、やたらにもう片方の手で取ってしまうことは望ましくありません。しかしここでは、メロディの「隠されたフレーズ」がカギマークで示したようになっているので、G音を左手で取ってしまうことで拍節を乱すわけではなく問題は生じません。

譜例のところは提示部ですが、再現部における対応する部分でも左手で取ることができます。

‣ ピアノソナタ 変ロ長調 K.281

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、12-14小節)

メロディにスタッカートが付けられているところがありますが、32分音符ですし、Allegroのテンポで切って弾くのは困難です。

これらは「切って弾く」というよりも、「ノンレガートで弾く」と捉えればいいでしょう。

では、どうやったら速いパッセージをノンレガートにできるのかについてですが、以下の練習をしてみてください:

① ノンレガートで弾きたい部分を、中ぐらいの速度でノンレガート練習する

② その時の指先の感覚を覚えておいてから、その感覚だけを意識したうえで、テンポを上げて ”普通に” 弾く

このようにすることでノンレガートのサウンドに近づくことができます。慣れてしまうと、どのような指先の感覚でパラパラすればノンレガートになるのかが身につくので、上記のステップを踏む必要はなくなります。

‣ ピアノソナタ 変ホ長調 K.282

· 第1楽章

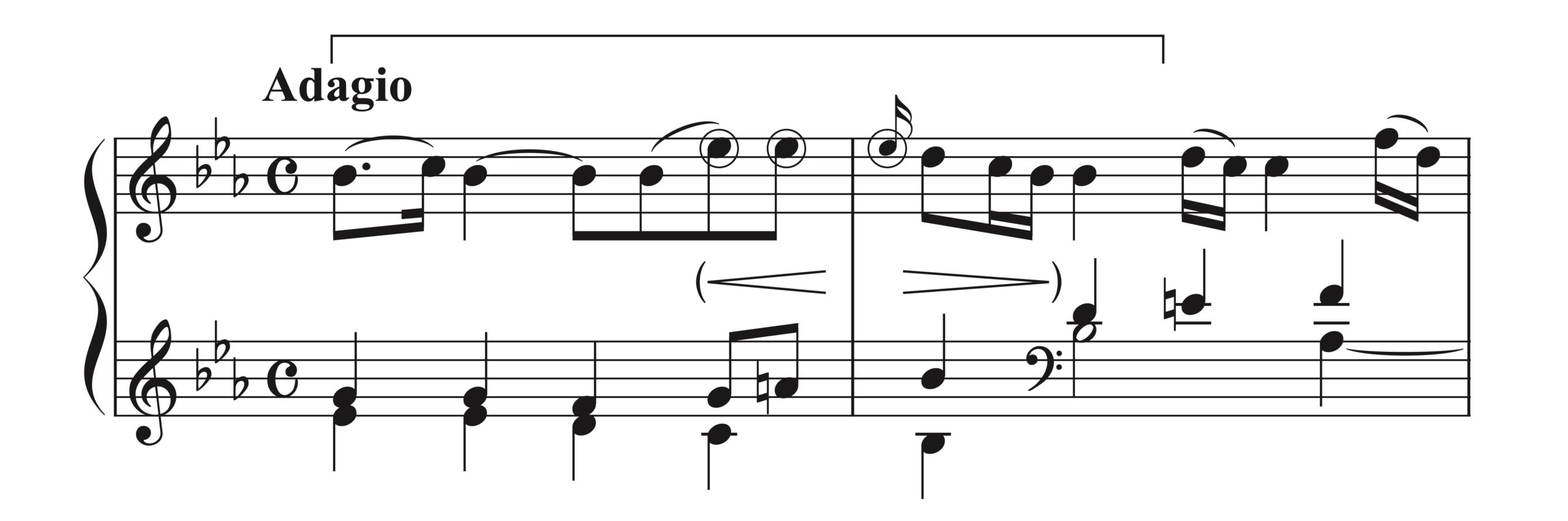

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

このピアノソナタは、モーツァルトのソナタの中にあって唯一、緩徐楽章としての第1楽章から始まります。

メロディの区切り方は何通りの解釈もできますが、カギマークで示したところまでを一つと見ることもできるでしょう。この中での「重心(Schwerpunkt)」はどこでしょうか。

2小節目の頭です。

丸印で示したようにメロディでEs音が3回響きますが、この3つの音は同じように弾いてしまうと音楽的ではありません。重心である小節頭にある3つ目の音に一番重みが入るように弾くべきです。カッコで補足したダイナミクスの松葉を想定してみてください。

· 第2楽章

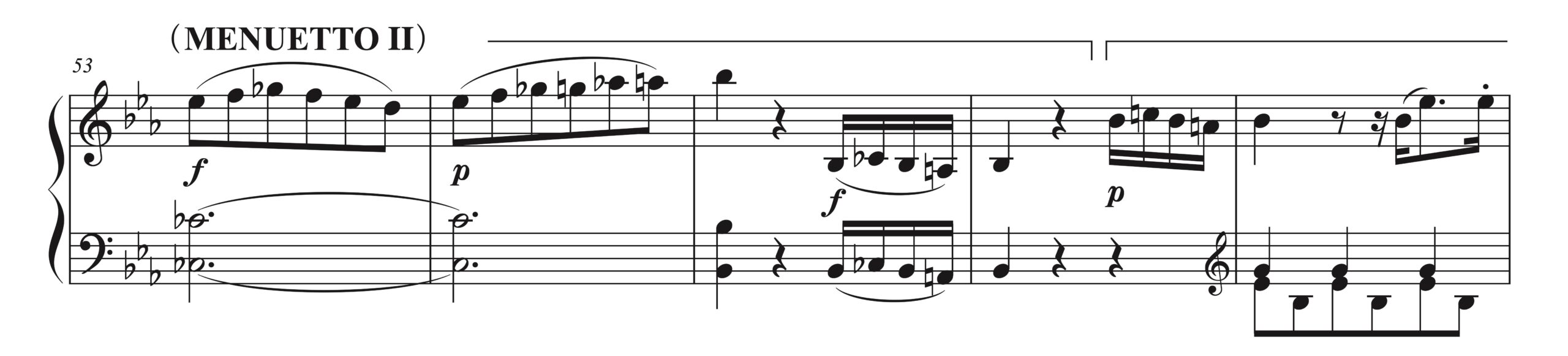

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、53-57小節)

この部分の演奏では、55小節目に出てくる f による16分音符の扱い方が重要です。

楽曲の成り立ちの観点からするとカギマークで示したような構成になっていて、f による16分音符の動きは ”前” のグループです。動きは同じである p による16分音符のグループではありません。

これを踏まえて、56小節1拍目の4分音符まではノンストップで弾き切ってしまいましょう。55小節2拍目で不要な間(ま)をとらないように。一瞬の時間をとるのは、56小節2拍目のほうです。

時間の使い方で、カギマークで示したような構成を示すことができます。

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-21小節)

p の部分は、メロディのアーティキュレーションや伴奏部分のリズムから判断しても、極めて軽く弾くべきです。f の部分との対比を明確につけましょう。

軽く聴かせるポイントを挙げておきます:

メロディ部分:

・スラー終わりの音が大きくならないように、きちんとおさめる

・スタッカートの音が大きくならないように

・多少の重みが入るのはスラー始まりの音のみ

伴奏部分:

・8分音符が大きくならないように、かつ、切って弾く

・4分音符の長さを正確に守り、8分休符をきちんとしたタイミングでとる

この伴奏部分は曲頭のリズムパターンがずれたものとなっています。

‣ ピアノソナタ ト長調 K.283

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8-10小節)

カギマークで示した、左手パートの打点が隠し持っているリズムに注目してください。

8-9小節目という合計6拍分が「2拍+2拍+2拍」で組み立てられています。右手パートを見てみても、2拍ごとに音型の運動方向が変わっています。

このようなリズムを「ヘミオラ」というのですが、耳にしたことはあるでしょうか。

ヘミオラとは、「3拍子系の曲で、2つの小節を3分割するリズムのとり方」です。「2つの奇数拍子の小節を1つにする」という広義での解釈もあります。

これを踏まえて注意すべきなのは、3拍子だからといって、丸印で示した9小節目の頭のFis音を強調してしまわないことです。それでは「2拍+2拍+2拍」の音楽が見えにくくなってしまいます。

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

ここで一番注意すべきなのは、スタッカートが付けられている音符の音価をきちんと弾き分けることです。特に、「32分音符+スタッカート」の直後にくる「8分音符+スタッカート」の音符たちは、釣られて短くなってしまいがちなので、弾き分けを強く意識してください。

また、5小節2拍目のメロディに出てくるF音は16分音符です。釣られて気づかずに32分音符で弾いている演奏を耳にするので気をつけましょう。

· 第3楽章

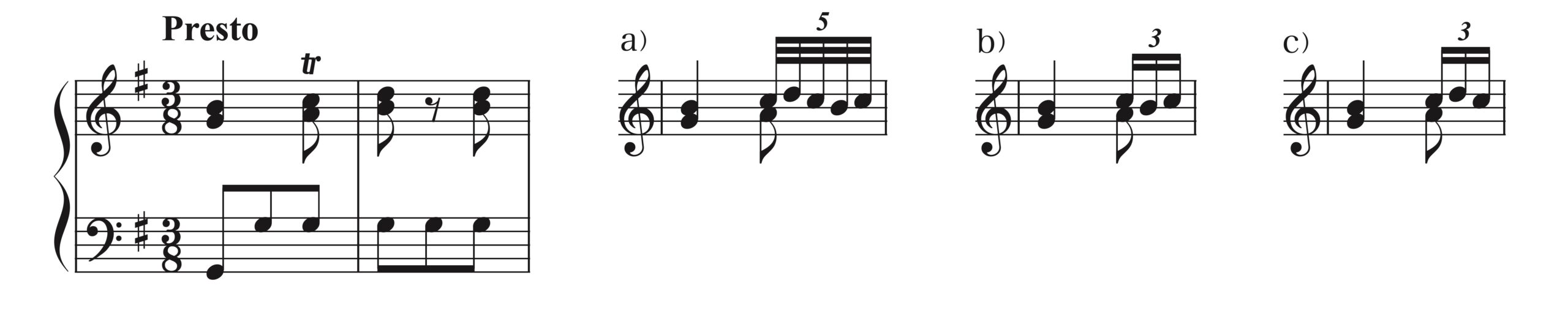

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭のトリルはどう入れればいいのでしょうか。

a) のほうは、現行のヘンレ版付属の奏法譜で採用されている弾き方でもあります。しかし、この5音をPrestoで弾くのはかなり難しい印象です。「Re Do Si Do」と4音で弾く方法もありますが、それでもPrestoで弾くのは結構難しいでしょう。

そこで、3音で弾く方法として b) c) をおすすめします。主音から始めることになってしまいますが、ピアニストでもこのように弾いている例をいくつも確認できました。

テクニックを磨いてPrestoで5音入れてもそれはそれでいいのですが、必ずしもたくさん入れればいいというわけではありません。この装飾音を細かく5音入れるためにテンポを落とすくらいであれば、装飾音はシンプルにPrestoで弾いたほうが、この楽曲の軽快な性格的にはずっと本来の良さが出てきます。

‣ ピアノソナタ イ短調 K.310

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310」の全楽章の演奏法を詳しく解説。装飾音の処理、運指の工夫、フレージング、ダイナミクスの解釈まで、譜例付きで詳しく説明します。ツェルニー40番中盤程度から挑戦できる古典派の名曲を深く理解しましょう。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 全楽章」演奏完全ガイド

‣ ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c)

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311(284c)」の全楽章の演奏法を詳しく解説。フレージング、アーティキュレーション、運指、ペダリングまで、実践的な演奏ガイドを楽譜付きで詳しく紹介します。ツェルニー40番入門程度から挑戦できる古典派の名曲を、より深く理解して演奏しましょう。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 全楽章」演奏完全ガイド

‣ ピアノソナタ ハ長調 K.330

· 第1楽章

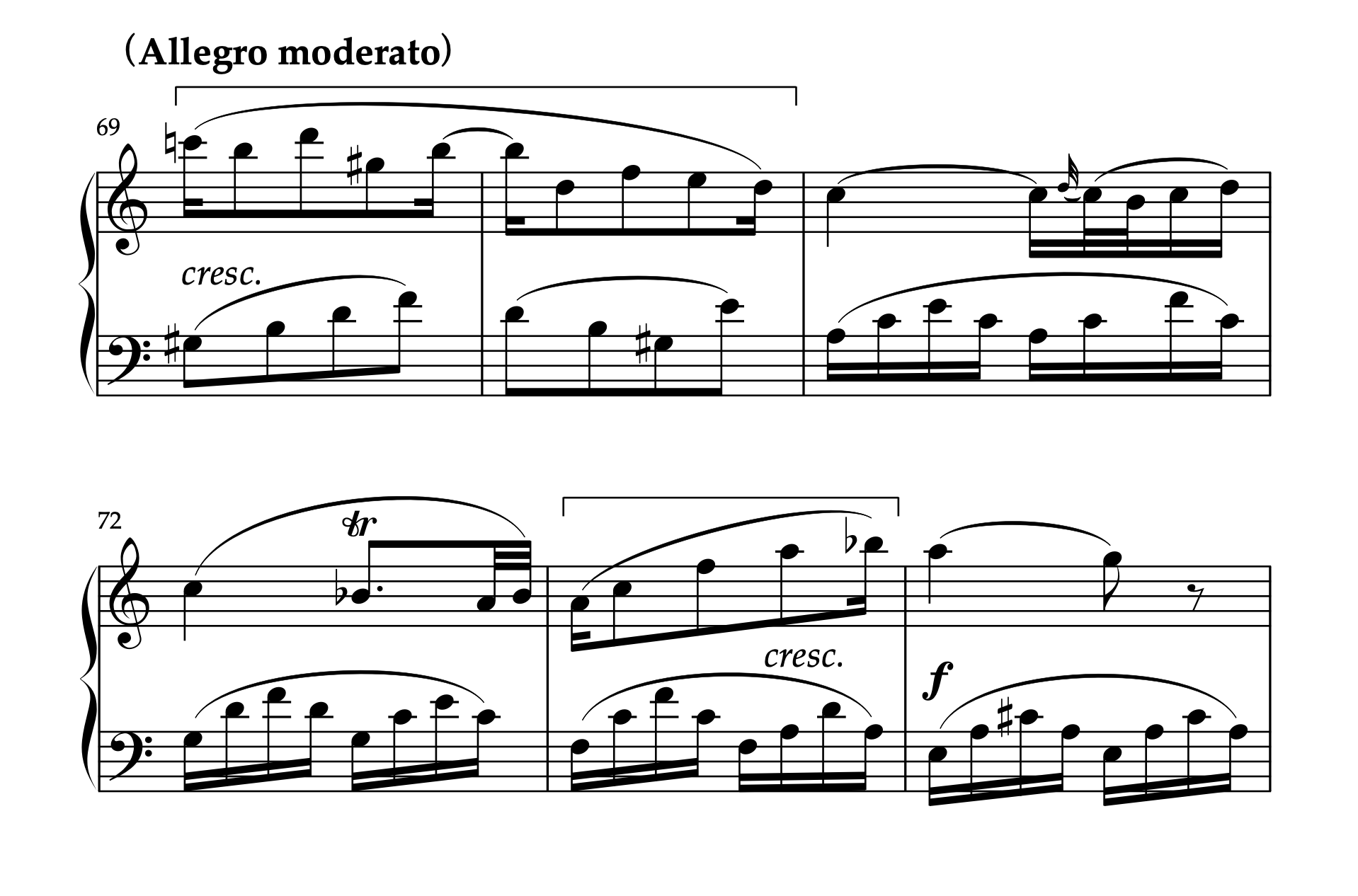

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、69-74小節)

カギマークで示した2箇所を見てください。

メロディがシンコペーションになっています。このような箇所は、タテ、タテ、タテになりがちなので、横の流れを意識して演奏しましょう。

特に69-70小節のほうは、メロディと交代交互で発音するように左手パートが書かれているので、このような左手をはっきり弾き過ぎてしまうと音楽が縦割りに聴こえてしまいます。バスのGis音は深めに弾いてもいいですが、それ以外の音はメロディのリズムの合間を添えていくだけようなイメージで柔らかく演奏しましょう。

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、21-23小節)

ここでの左手パートのような音型はモーツァルトの作品でもよく見られるもので、流れを作っていく大切な役割が与えられています。

音自体をつかむのは容易なのですが、ニュアンスが難しい印象です。気を抜いて弾いていると、音が抜けたり、反対に大きく飛び出たりしてしまいます。指先で音を作っていく感覚を常に持って、丁寧に打鍵しましょう。

ペダリングは、ハーフペダルで十分です。

· 第3楽章

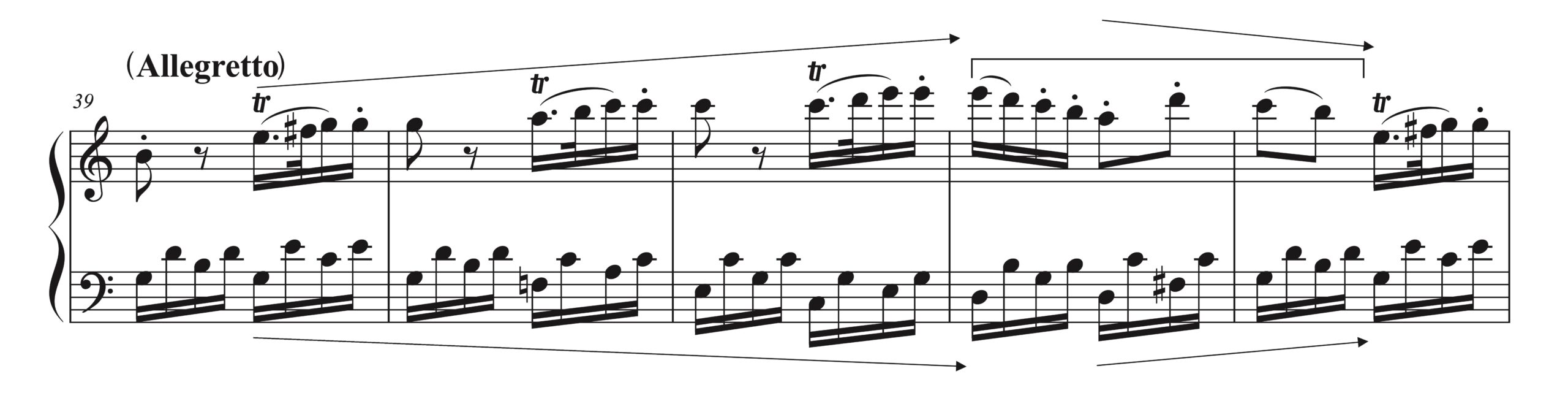

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、39-43小節)

ここでは、メロディの小さな素材が3回繰り返されて、カギマークで示した「まとめのメロディ素材」へ向かっていきます。

作曲者によるダイナミクスの指示は書かれていません。しかし、矢印で示したようにメロディとバスが開いていくことを考えると、42小節目という一つのヤマへ向けて、39小節2拍目から多少のクレッシェンドをかけながら弾き進めるといいでしょう。

このように音楽のエネルギーに沿って多少のダイナミクス変化をつけることは、決して楽譜を無視していることにはなりません。大げさにやり過ぎて下品にさえならなければ、むしろ推奨されるべきことです。

‣ ピアノソナタ イ長調 K.331(トルコ行進曲付き)

· 第1楽章

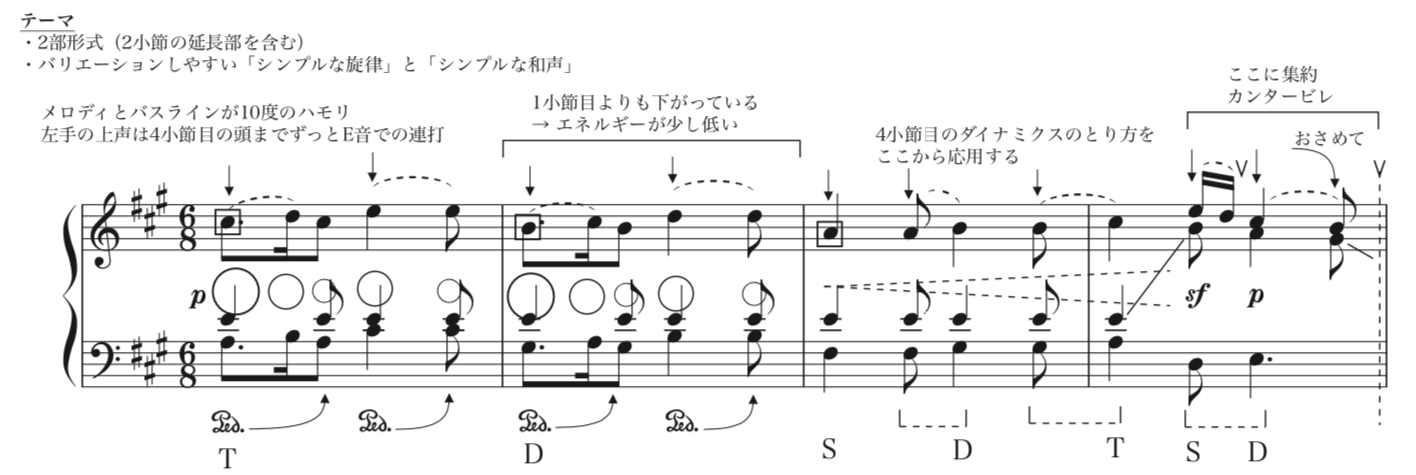

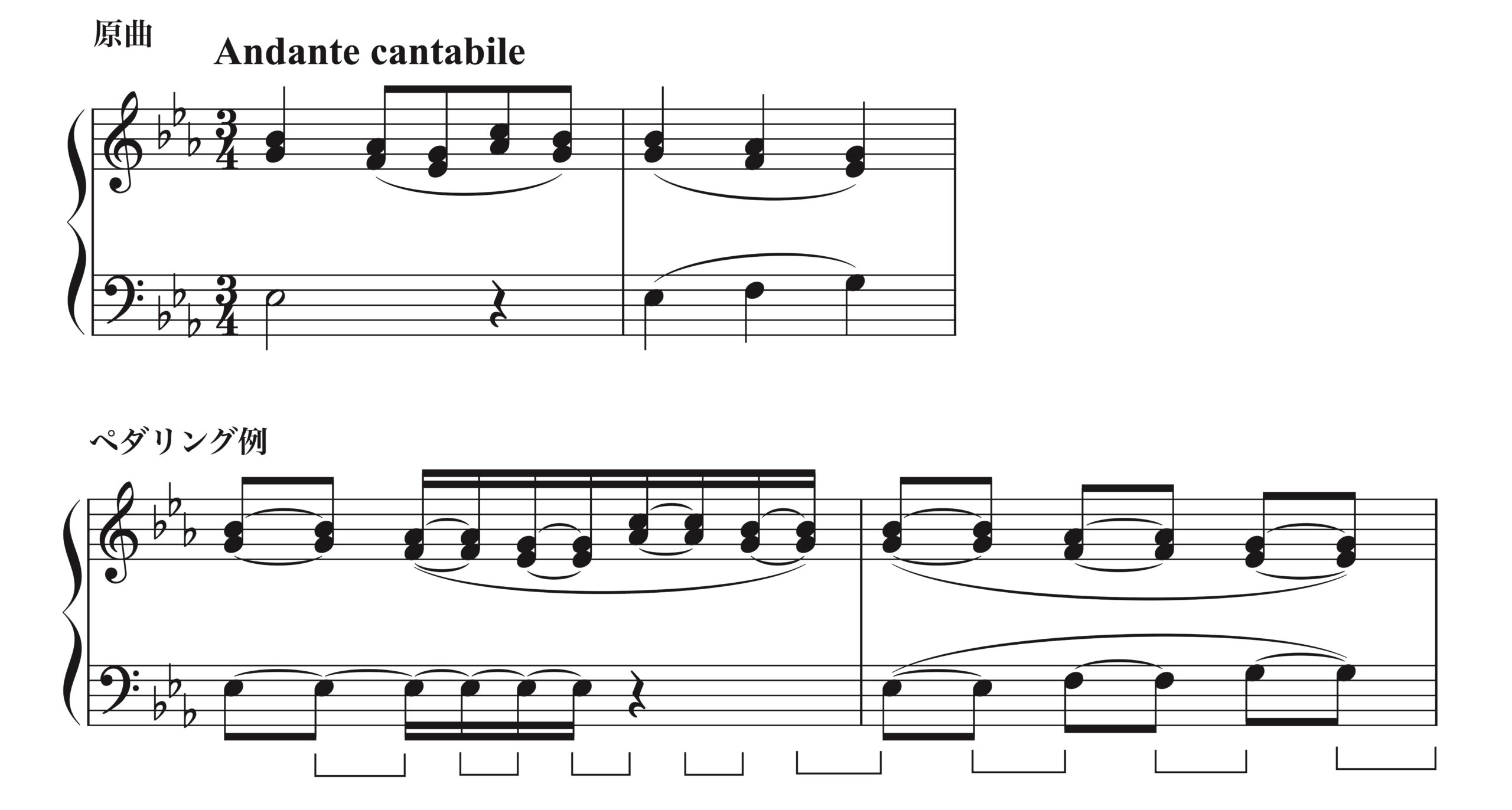

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-4小節)

1小節目の丸印を見てください。これは、音の粒の大きさを視覚化したものです。

1拍目に一番重みが入ります。あくまで目安ではありますが、3つの大きさの丸印を使い分けています。8分音符が飛び出たりと、このエネルギーが逆になってしまうと不自然です。

ここに書き込んだペダリングも、丸印のサイズとリンクしている点に着目してください。曲線矢印のように、徐々に上げていきます。そうすることで、音響がスーッと薄くなっていく効果を出すことができます。

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、3-4小節、9-10小節)

3-4小節(譜例上)は、演奏していてリズムが何だかしっくりこないと思いませんか。

構造的には、カギマークで示したように「2拍×3」で「2小節分の6拍」、9-10小節目(譜例下)は、3-4小節目と同じく、構造的にはカギマークで示したように「2拍×3」で「2小節分の6拍」になっています。

この骨格を踏まえたうえで演奏しましょう。

· 第3楽章

モーツァルト「トルコ行進曲」の演奏法を詳しく解説。装飾音の入れ方、テンポ設定、簡易分析など、音楽的な演奏のための具体的なポイントを楽譜付きで詳しく紹介します。ツェルニー30番入門程度から挑戦できる名曲を、より深く理解して演奏しましょう。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】モーツァルト「トルコ行進曲」演奏完全ガイド

‣ ピアノソナタ ヘ長調 K. 332 (300k)

· 第1楽章

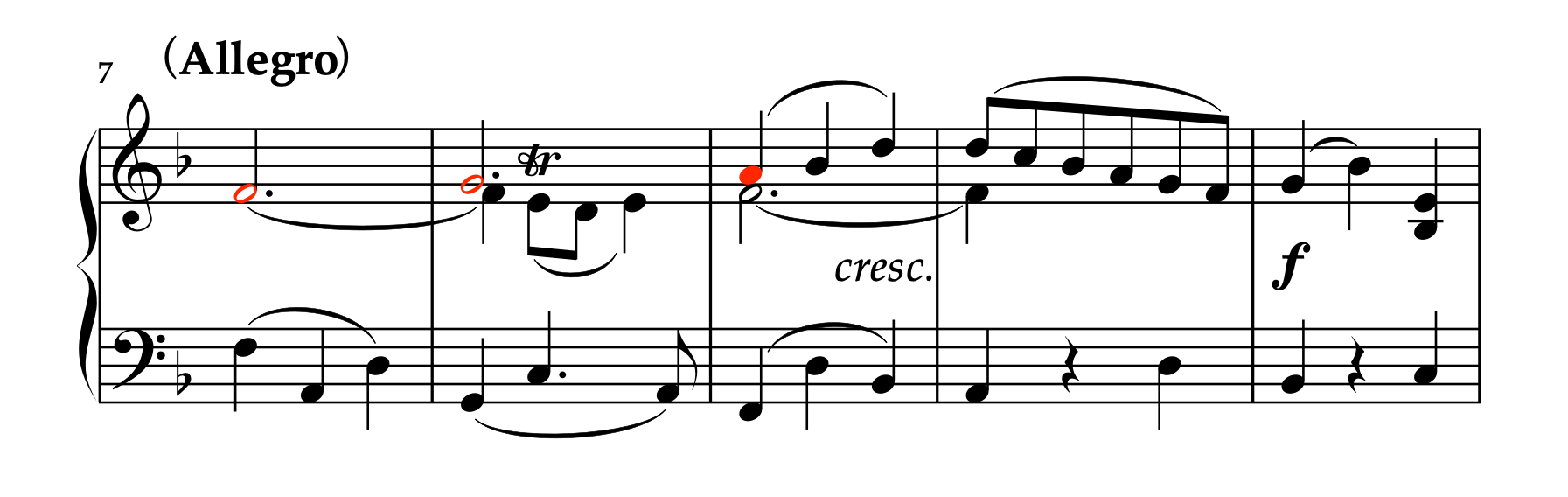

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、7-11小節)

レッド音符で示した音を見てください。「Fa-So-La」という順次進行で上がっていくラインができています。まずはこれらのバランスをとっていくことが大切です。

8小節目では内声が動くので、それらがメロディのように聴こえてしまわないように大きさに注意しましょう。

「9小節3拍目」と「10小節目の頭」で、2回D音が鳴りますが、小節頭である後ろのD音のほうに重心が入ります。

‣ ピアノソナタ 変ロ長調 K.333

· 第1楽章

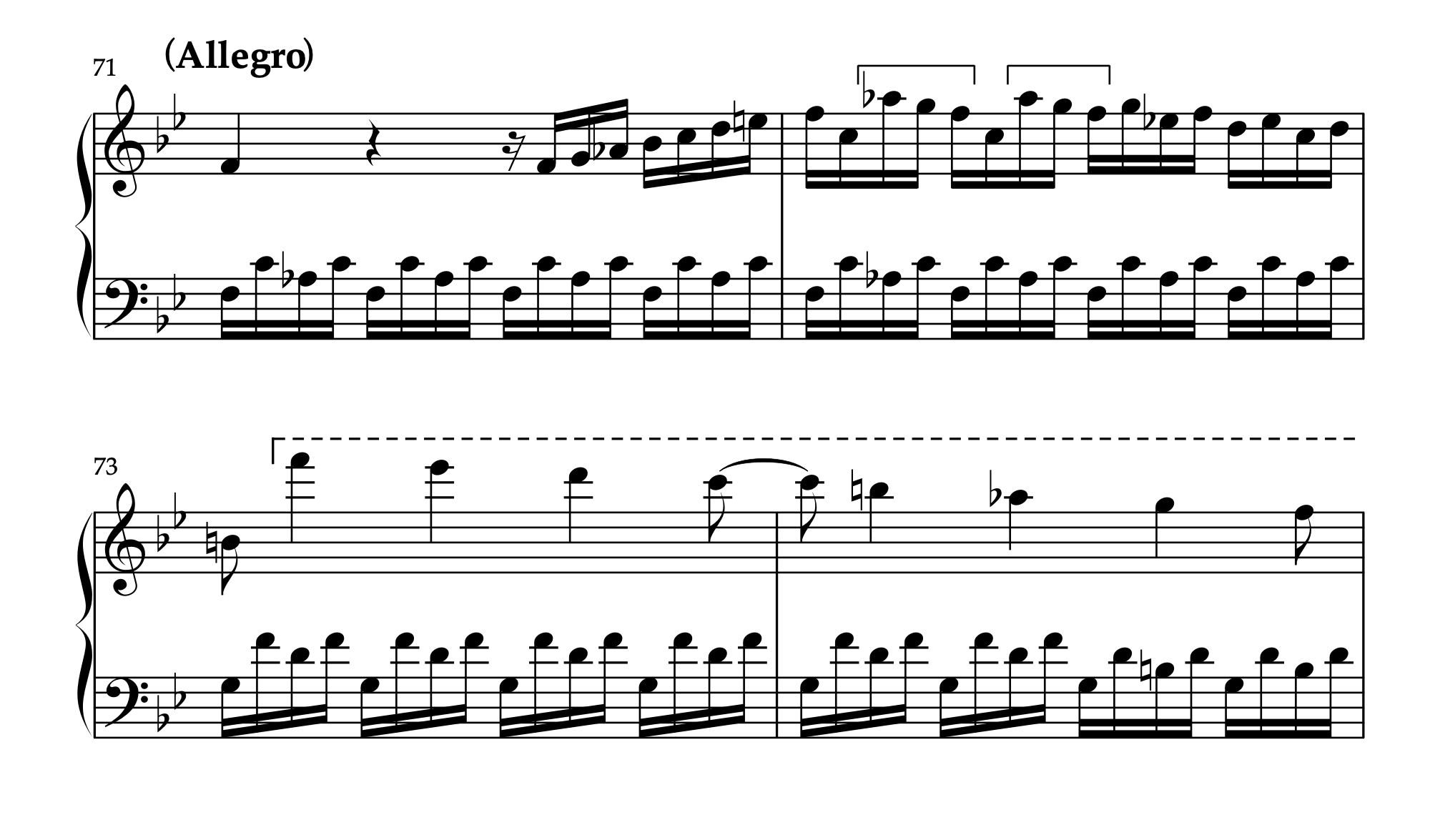

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、71-74小節)

71-72小節の16分音符によるメロディは、ただの音の羅列にならないように注意が必要です。16分音符の連続の中からおいしいウタが隠されている部分を見つけて、表現してあげましょう。実線カギマークで示した部分がそれにあたります。こういった「おいしいウタ」というのは、大抵、拍と拍とのつなぎ目に隠されています。

点線カギマークで示した部分はメロディがシンコペーションになっているので、ただ刻んでしまわずに「横の流れ」の意識を持って演奏することが大切です。

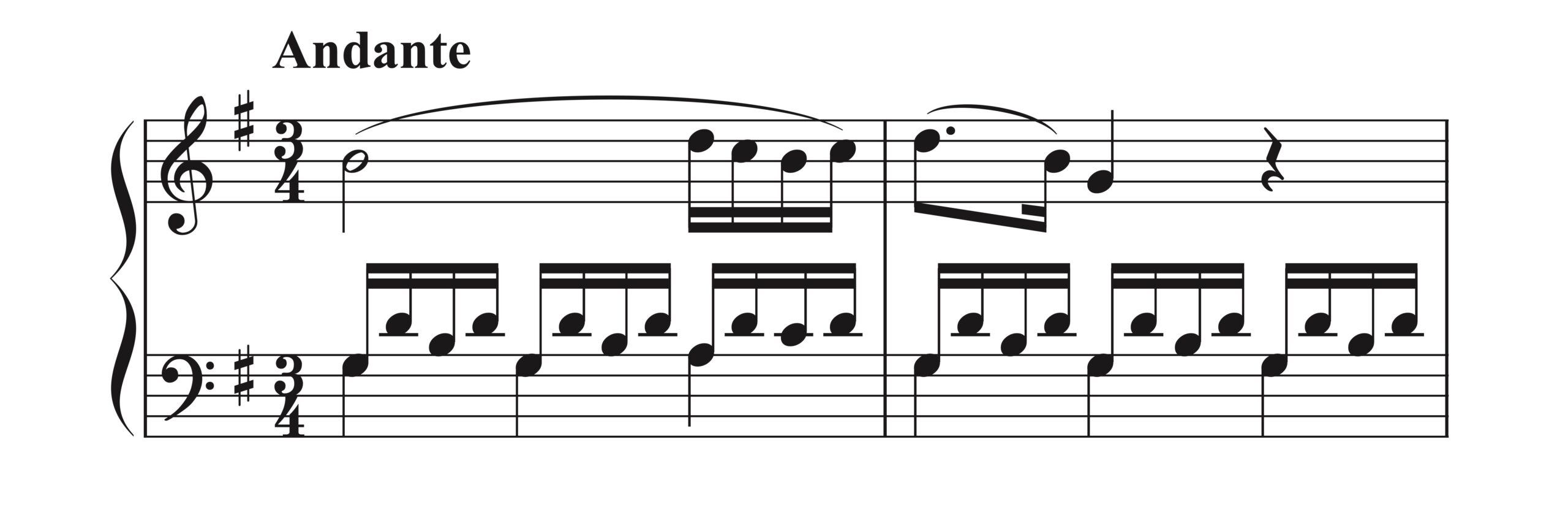

· 第2楽章

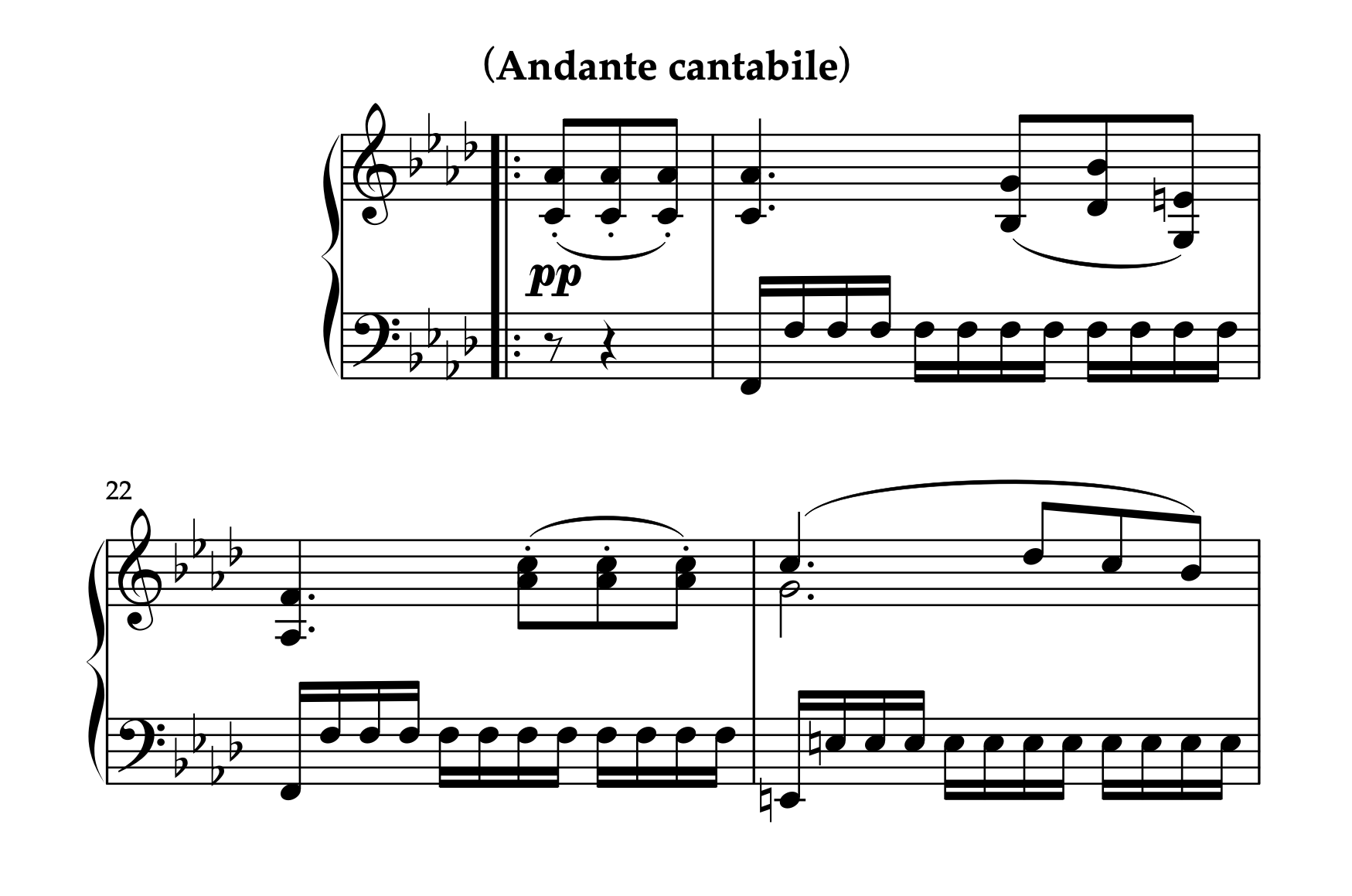

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

ここでは、発音した後に踏み込む「後踏みペダル(シンコペートペダル)」を使うといいでしょう。

ポイントは、ペダリング例の譜例のほうで示したように、各発音の丁度真ん中のタイミングで踏んでいくことです。そうすることで、以下の利点があります:

・前の音をペダルで拾ってしまう恐れがない

・手と同時にペダリングでもリズムをとっていくことができる

特に、原曲が4分音符のところを2分割する1小節1拍目や2小節目全体は、後踏みペダルによるリズム取りが有効に使えます。

ただし、Andanteのテンポで8分音符を2分割する1小節2-3拍のやり方が細かさの限界だと思っておいてください。これよりも細かい音価や速いテンポで丁度真ん中のタイミングでの踏み替えを狙うと、むしろギクシャクする可能性が出てきてしまいます。

· 第3楽章

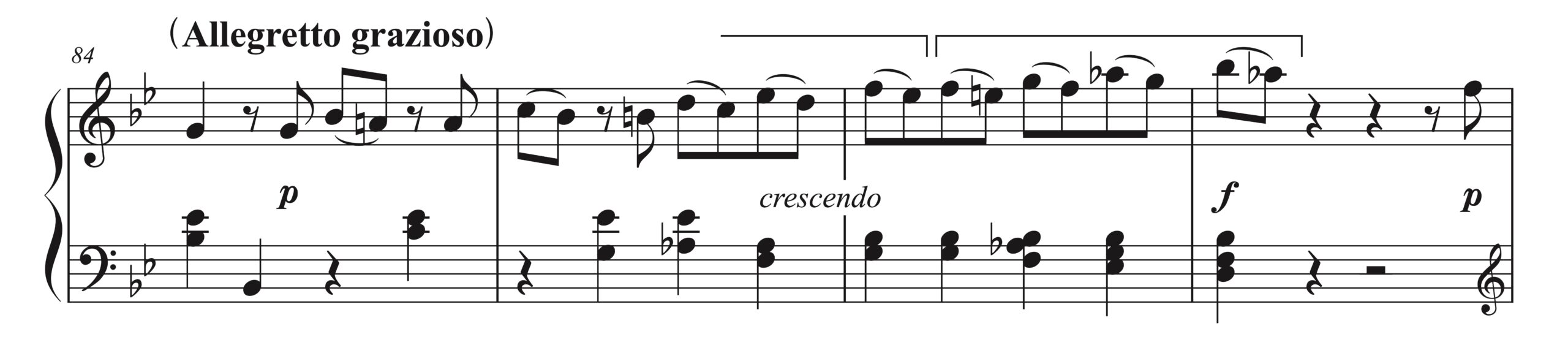

譜例(PD作品、Finaleで作成、84-87小節)

85小節目の後半から crescendo と書かれています。このようなダイナミクスの時間的変化には様々なやり方がありますが、大抵、あっという間に効かせてしまいがちなので、やや後ろ寄りで行うといいでしょう。

その際の表現ポイントがあります。

カギマークを見てください。メロディラインの進行から判断すると、楽曲の成り立ちとしてはカギマークを付け直したEs音とF音の間で区切れます。

そこで、1つ目のカギマークの終わりまではあまりクレッシェンドせずに、2つ目のカギマークの始まりから本格的に始めると、楽曲の成り立ちも活かせる後ろ寄りのクレッシェンドを表現できるでしょう。

‣ ピアノソナタ ハ短調 K.457

· 第1楽章

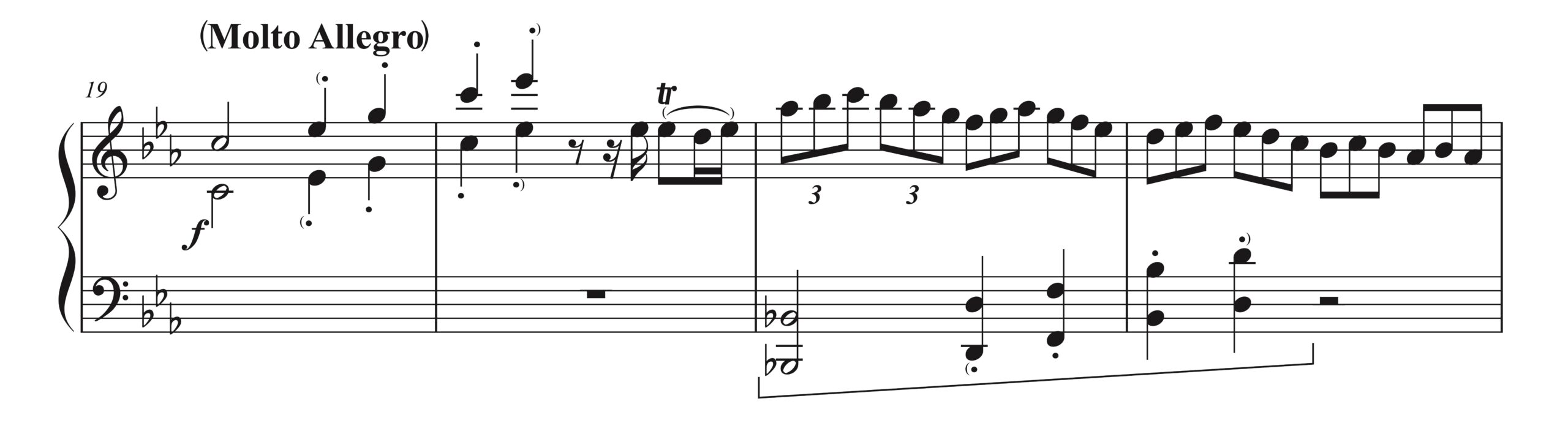

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、19-22小節)

まずここで注意すべきなのは、テンポについてです。

21小節目から3連符が連続して出てきますが、決して走らないように注意しなければいけません。また、22小節目の最後でテンポをゆるめてしまいそうになりますが、テンポを変えずにノンストップで23小節目からの経過部へ入ったほうが、3連符から通常の8分音符へ変わった効果が活きます。

カギマークで示した部分は、曲頭の主題から来ています。右手の3連符ばかりに気を取られず、左手の主題の存在感を出して演奏しましょう。

· 第2楽章

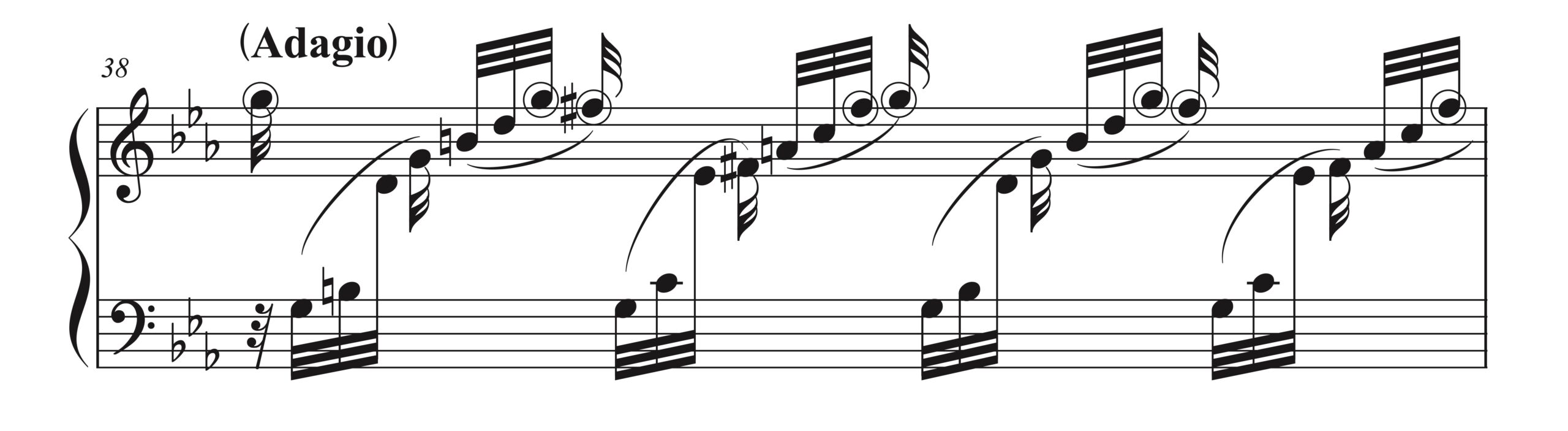

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、38小節目)

このような「伴奏のようであり、メロディのようでもあり」といった音群では、丸印で示したような「つなぎ目」を歌うと考えるとまとめやすくなります。

やや強調するつもりで歌いましょう。「強く」というよりは、指圧を深くかけるイメージです。そうすると、線によるメロディの中にもウタができます。

· 第3楽章

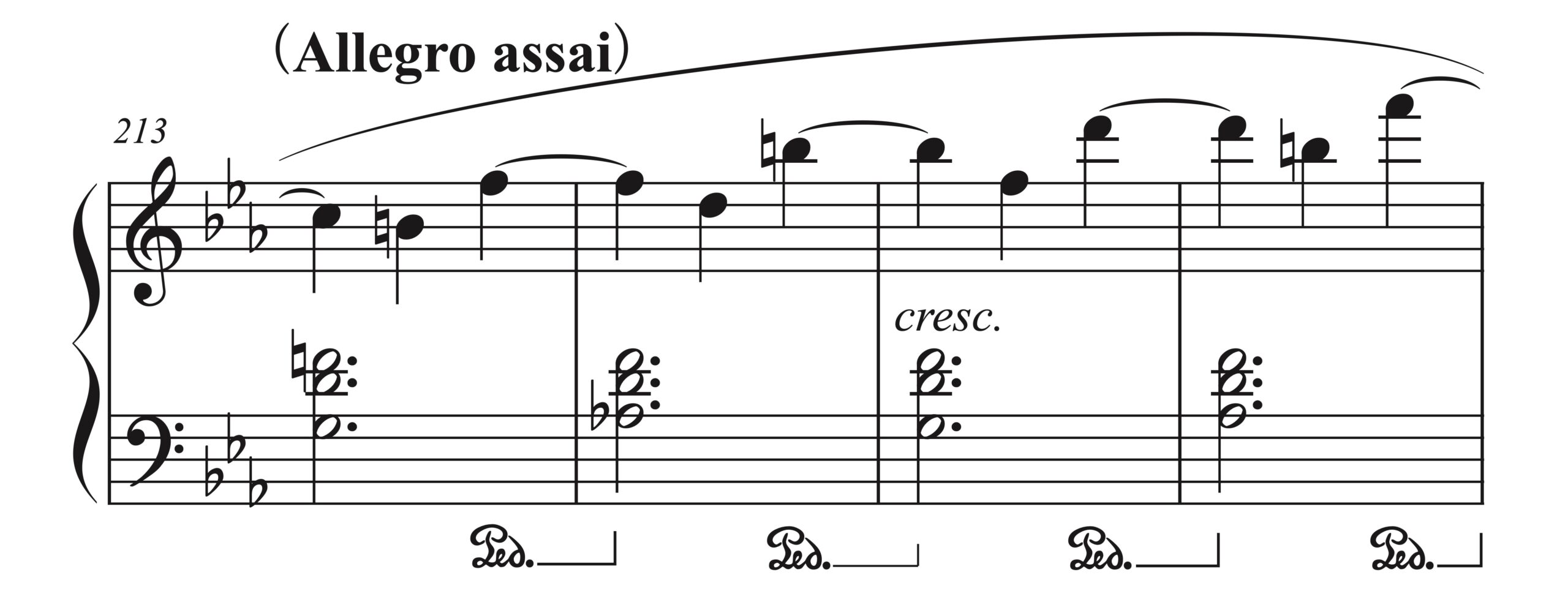

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、213-216小節)

ここでは、譜例へ書き込んだようにダンパーペダルを踏むといいでしょう。理由は、以下の3点です:

・左手で演奏する和音が、ブツブツ切れずに済むから

・メロディの分散和音を、不注意にペダル効果で和音化しないで済むから

・先取りされるタイ始まりの音に、ペダルによる音響の厚みを加えることができて音楽的だから

ペダリングは成立すれば何でもいいというわけではなく、成立する何パターンかのやり方の中から上記のような音楽的なことを考慮したうえで決定するようにしましょう。

‣ ピアノソナタ ハ長調 K.545

· 第1楽章

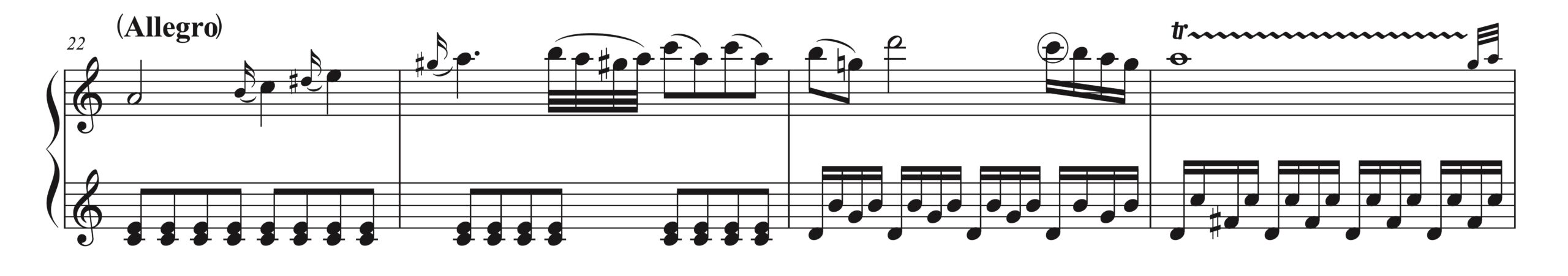

譜例(PD作品、Finaleで作成、22-25小節)

24小節目のメロディの丸印で示したC音にアクセントがついてしまっている演奏は多いのですが、ここでのアクセントは、基本的に不要です。その直前の2分音符D音から順次進行でつながっている音なので、一連の流れの中で弾かれるべき音なのは一目瞭然です。

丸印で示した部分のような勢いよく次の小節へ向かう音群では、その頭にアクセントをつけてしまっても気づかずに演奏してしまいがちです。直前の2分音符D音を発音したら音をしっかりと聴き続けて、その響きの中からこぼれてくるようなイメージで丸印で示した音からの一連の音群を弾きましょう。

アクセントというのは音楽表現上、重要なものですが、流れの中で不自然なところに入れてしまうと「目の上のたんこぶ」になってしまいます。

· 第2楽章

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この譜例は、原曲のバスをフィンガーペダルで残すと仮定して声部分けしたものです。

このような、ほとんど同じ音に留まっていたりと旋律的でないバスに対して強調をしてしまうと、ただ単にうるさいだけになってしまいます。

ここでフィンガーペダルを使うことで和声の響きに厚みが出るので、使うこと自体は問題ありません。しかし、バスを旋律的に強調するのは望ましくないでしょう。やや深めに響かせて、左手パートの他の音と弾き分ける程度で十分です。

· 第3楽章

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

右手で演奏している音型を左手でも模倣して「追っかけ」ています。

こういった場合の基本事項:

①「主役(先行句)」よりも「追っかけ(追行句)」が目立ってしまわないようにする

② 先行句のニュアンスに追行句のニュアンスを合わせる

①については、役割分担の考え方です。どちらが主役なのかを考えて、もう一方は主役よりも主張しないようにする。人間社会やお芝居でも一緒です。

②については、「先行句の切り方の長さに追行句も合わせて演奏する」ということです。そうすると、追行句が「エコー」のように感じられて立体的な演奏になります。

‣ ピアノソナタ 変ロ長調 K.570

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570」の全楽章の演奏法を詳しく解説。運指の工夫、フレージング、声部バランスなど実践的なアドバイスを譜例付きで紹介。ツェルニー40番入門程度から挑戦できる名曲の演奏ガイドです。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 全楽章」演奏完全ガイド

‣ ピアノソナタ ニ長調 K.576

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-19小節)

ここでの左手パートは、フィンガーペダルでバス音を保って演奏するやり方も広く行われています。しかし、特に16小節目や18小節目はバス音のD音が同音連打になるので、どのタイミングで鍵盤を上げるのかがコントロールしにくく、ギクシャクしてしまうことでしょう。

おすすめのやり方は、16-19小節までのすべてのバスを、付点4分音符でいっぱいに伸ばすのではなく「4分音符+8分休符」にしてしまうというものです。

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節)

丸印で示したメロディのEis音を見てください。

この音は、直後に出てくるメロディのFis音へ解決する音です。つまり、Fis音が目立って大きく出てきてしまうと音楽的に不自然です。Eis音の減衰をよく聴いていて、その響きの中から顔を出すようにFis音を弾いてください。

曲頭からの大楽節の8小節間において一番のヤマになるのは、もちろん7小節目です。先ほど話題にしたFis音からの3つのメロディ音を使って少しふくらませて7小節目へ繋げましょう。

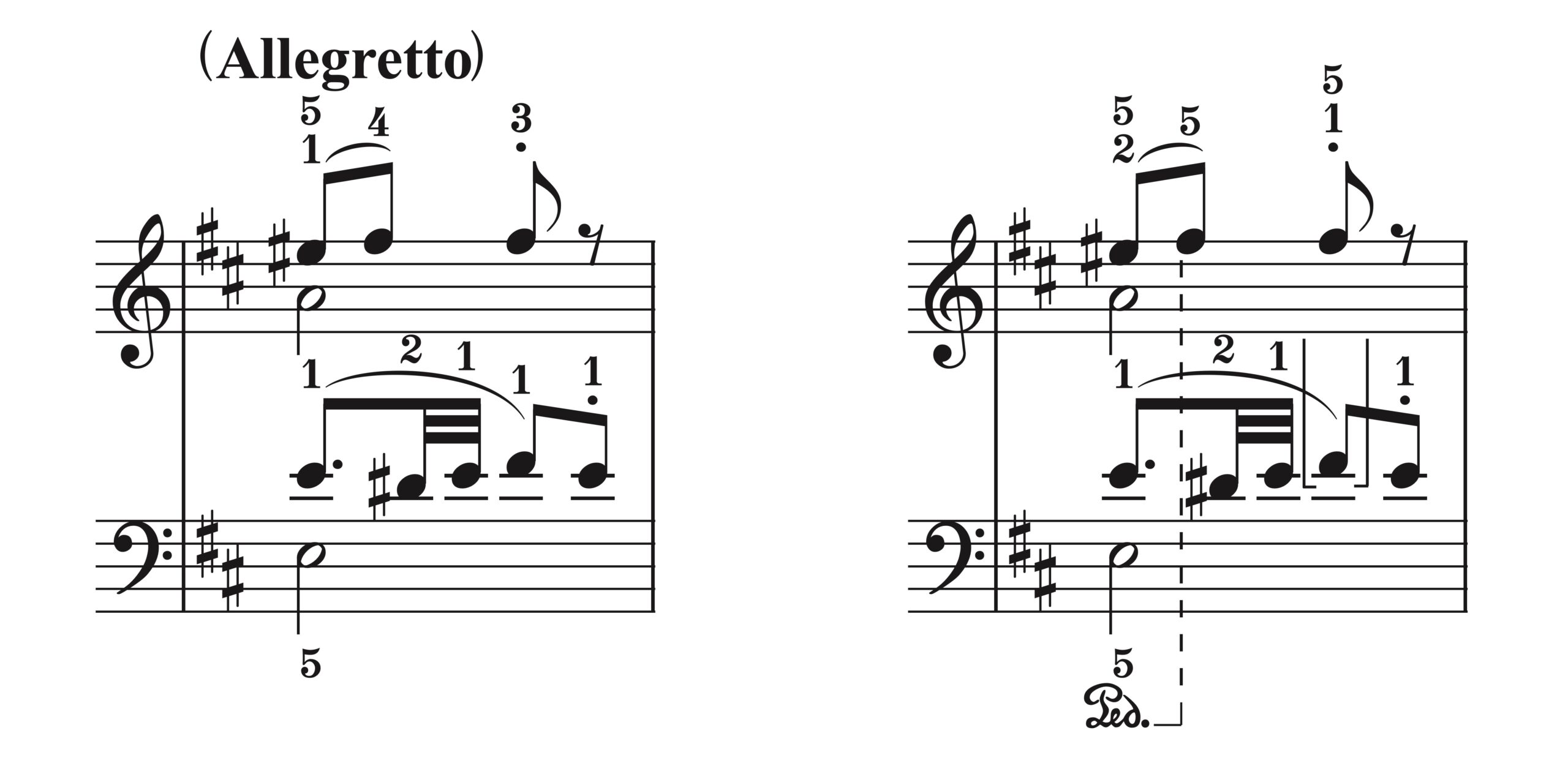

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35小節目)

左の譜例へ書き込んだ運指は割と多くの版でとられている運指ですが、手の大きさが必要な弾き方です。左の譜例の運指だと難しい場合は、右の譜例のように弾くといいでしょう。

5の指の連続だとメロディのレガートを表現できないので、ダンパーペダルでサポートしています。また、下段のFis音を右手で弾いてしまうのがポイントです。

譜例の35小節目と対応する126小節目でも、調性は変化しているものの同様のやり方が可能となっています。

► 変奏曲

‣ きらきら星変奏曲 [ああ、お母さん、あなたに申しましょう] による12の変奏曲

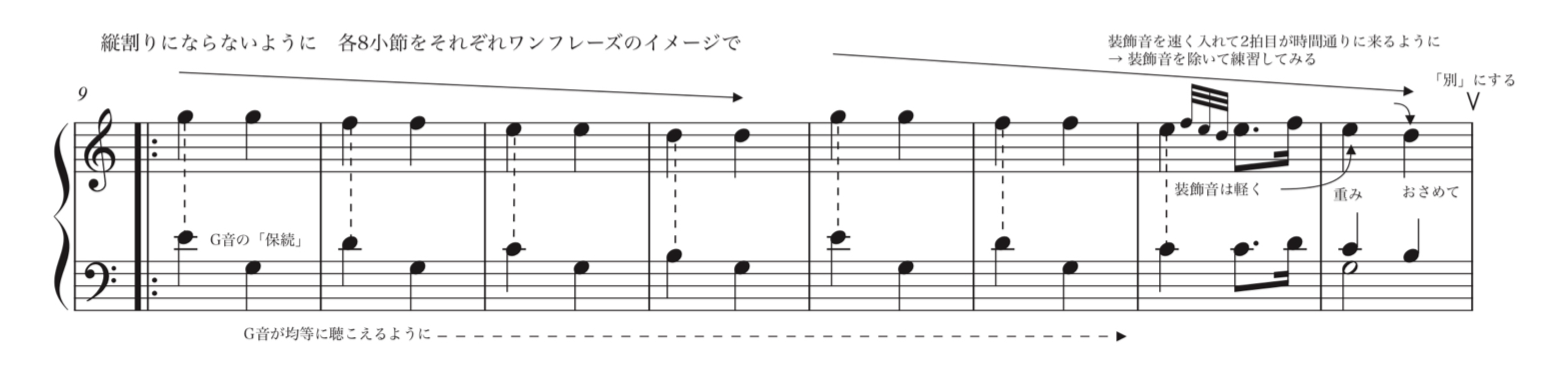

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、9-16小節)

15小節目は注意が必要です。

装飾音が3音もありますが、素早く演奏し、2拍目はきちんと「時間通り」にくるようにする必要があります。装飾音符以外の音は楽曲の骨格なので、装飾音を取り除いて練習してみるのもいいでしょう。

装飾音を入れる際には、極めて軽く演奏して、骨格の音より強くならないように注意しましょう。

► 終わりに

モーツァルトの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント