【ピアノ】アルペッジョの音楽的解釈と演奏表現:分析的アプローチによる解釈法

► はじめに

アルペッジョは、ピアノ演奏における重要な表現技法の一つです。多くの演奏者がアルペッジョを「分散して弾く技術」として捉えがちですが、その背景にある作曲家の音楽的意図を読み解くことで、演奏表現は劇的に深まります。

本記事では、アルペッジョの音楽的解釈と演奏表現について、分析的アプローチから具体的な奏法まで詳しく解説します。アルペッジョをただ「正確に弾く」のではなく、なぜその箇所にアルペッジョが書かれているのか、どのような音楽的効果を狙っているのか。こうした作曲家の意図を読み解く分析力こそが、説得力のある演奏表現への鍵となります。

アルペッジョ記号の楽典的な演奏法についてまだ理解できていない方は、まずは以下の記事からご覧ください。

【ピアノ】アルペッジョ記号の正しい弾き方:基本から応用的な記譜まで

► A. アルペッジョの基本技術と重要ポイント

‣ 1. アルペッジョのダイナミクスと表現法

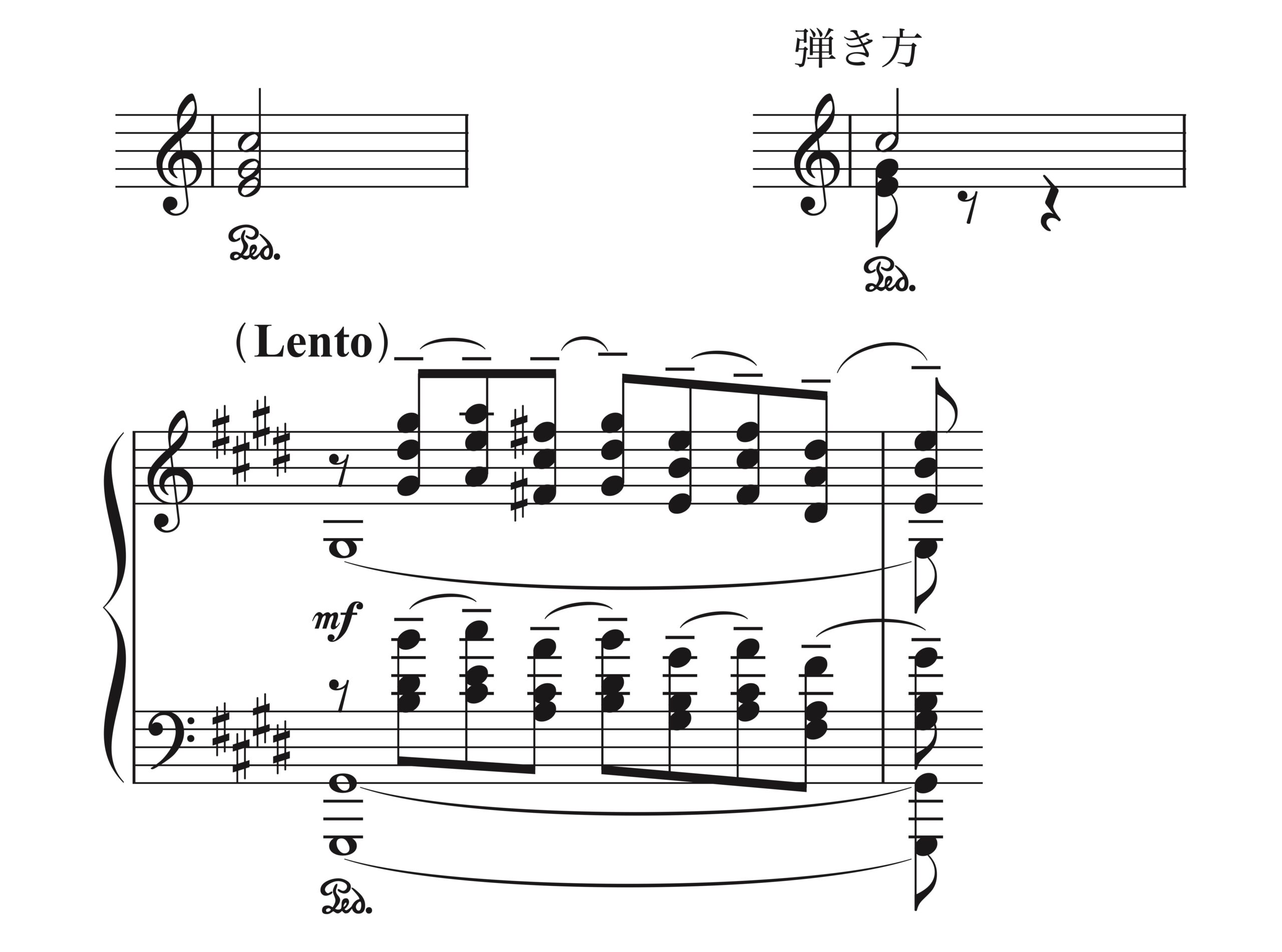

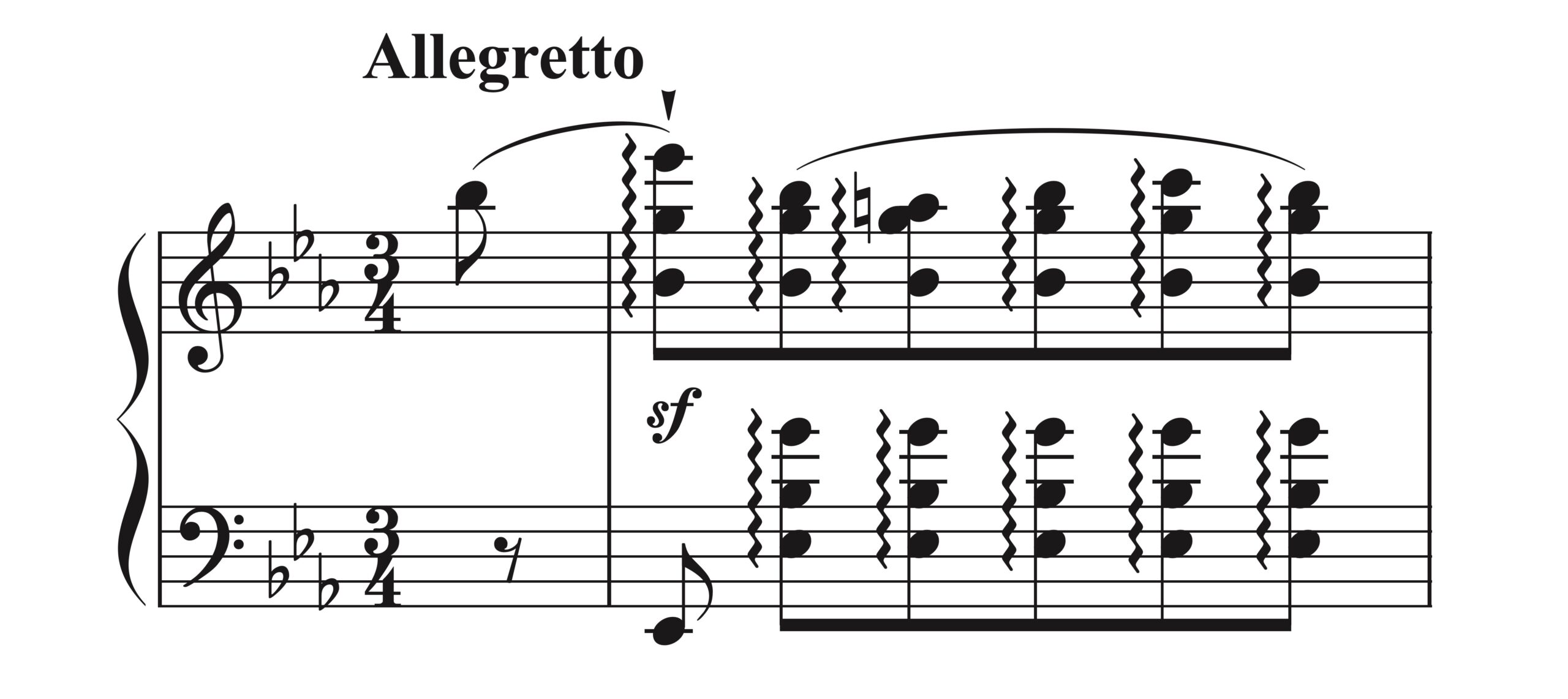

ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、71-76小節)

75小節目の右手で演奏するアルペッジョを見てください。

上向き松葉のクレッシェンドで補足したように、多くのアルペッジョでは一番上のトップノートに最もエネルギーがかかるように演奏すると音楽的になります。

カタマリとして f のエネルギーが伝わってくればいいのであって、すべての音をガツガツ弾く必要はありません。アルペッジョの各音を同じ強さでベタッと弾いたり、トップノートのメロディよりも下の音のほうが出しゃばってしまってはバランスに欠いてしまいます。

これは、演奏スタイルによって:

・アルペッジョを拍頭から始める場合

・そのトップノートを拍頭に合わせる場合

いずれにおいても同様なので、同奏法を見かけるたびに意識してみましょう。

‣ 2. 伴奏部のアルペッジョ:10度音程の注意点

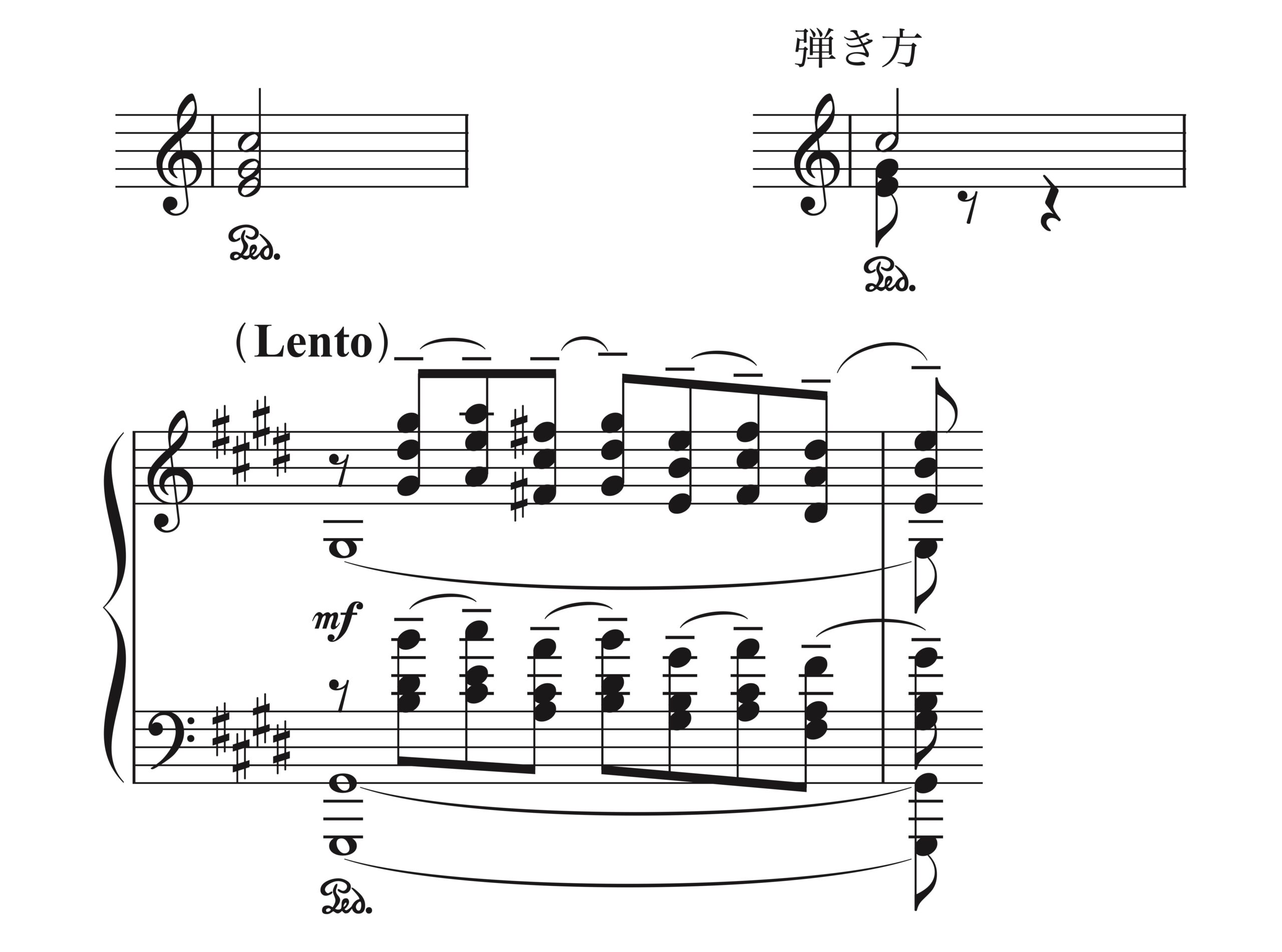

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11-12小節)

11小節1拍目の左手部分で○印をつけた音を見てください。

こういった親指で演奏する音で大きく飛び出てしまっているケースが多い印象です。

10度音程をアルペッジョで演奏するとなると、結構忙しく打鍵する必要があるので、うっかり親指の音が大きくなってしまうのでしょう。少なくともこの譜例のケースであれば、親指の音は触れるだけで大丈夫です。それでも十分に響きます。

もちろん、こういった10度音程のアルペッジョが右手で演奏するメロディ部分に来ていたり、左手の場合でもトップノートがメロディ音になっている場合は、その音を多めに出して問題ありません。あくまで、今回の譜例のように「伴奏の一部になっている場合」の注意点です。

「音が大きく飛び出てしまっている」のは、音自体を間違えているわけではないので、注意深く自分の演奏する音を聴かない限り気づきにくいものなのです。

► B. アルペッジョの応用的解釈と演奏表現

‣ 3. アルペッジョを使った、重要音の強調法

この内容に関しては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

【ピアノ】トップノートにきていない重要音を確実にピックアップする方法

‣ 4. 分散せずに、和音の中から特定の音を浮き立たせる方法

「レシェティツキー・ピアノ奏法の原理」 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍の中に、以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

ラフマニノフ「幻想的小品集 前奏曲 鐘 Op.3-2 嬰ハ短調」

譜例(PD作品、Finaleで作成、7-8小節)

和音では、主題は通例、最高音部にあるものである。

和音がアルペッジョに分散されてはならない場合にそれを浮き出させるには、主題を受け持つ指を他の指より長くおさえておく。

(中略)

もし、その和音にペダルが使えるならば、主題を受け持つ以外の指は全部、和音を打ったあとですぐに離す。

(抜粋終わり)

この内容について補足します。

なぜこのようにすることが主題を際立たせることになるのかというと、簡潔に言えば、声部ごとの音色が変わることで聴き取りやすくなるからです。

(譜例再掲)

ではなぜ、声部ごとの音色が変わるのでしょうか。

譜例のように、ある声部は伸ばして別の声部は切って弾く場合、無意識に何をやっているのかというと、大抵、切る声部のほうが打鍵速度を速くしているのです。そうしないと切って弾きにくいからです。すべてを同じように打鍵してから切る声部の指だけを上げているわけではなく、打鍵する前の段階で差はついていることに着目してください。

つまり、声部ごとの音色が変わる理由は、声部ごとの打鍵速度が異なるからです。

打鍵をすると、ハンマーが動いて弦を打つことで音が出ます。このときにポイントとなるのは、「ハンマーが弦に接している時間が短いほどきらびやかな音になり、長いほど柔らかい音になる」ということ。

打鍵速度が速いと、ハンマーが弦にあたるスピードも速くなります。「力が強くなる」ではなく、「スピードが速くなる」という部分に注意してください。ある程度の反発があるので、当然、ハンマーが弦に接している時間も短くなるため、きらびやかな音になります。

一方、打鍵速度が遅いとハンマーが弦にあたるスピードも遅くなります。「力が弱くなる」ではなく、「スピードが遅くなる」という部分に注意してください。反発が弱いので、当然、ハンマーが弦に接している時間も長くなるため、柔らかい音になります。

アクションの構造上、鍵盤を下ろしたままにしている状態でもハンマーは弦から離れます。したがって、ハンマーが弦に接している時間に関しては「長くなる」「短くなる」と言っても時間的に言えばわずかなもの。しかし、そのわずかの違いが、ピアノの音色へ与える影響としては「わずかではないもの」なのです。それを、打鍵速度でコントロールできるということです。

・レシェティツキー・ピアノ奏法の原理 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

‣ 5.「すぐ音にならないで」の感覚をつかむ方法

「フォルテのときに、すぐに音にならないで」

このように各種参考書に書いてあったり、習いに行っている方は指導者から言われることもあるのではないでしょうか。「すぐに音になる」というのは何となく分かると思いますが、この感覚をつかむのは難しく、中級以上の考え方になってきます。

要するに、タテにカツンと打鍵せずに、打鍵速度と打鍵角度をコントロールしてフォルテの音を出して欲しい、ということです。

筆者は、このイメージを伝えるときに「ンパ」という言葉を使っています。「パ」と発音せずに「ンパ」。音になるまで一瞬の時間があるイメージです。

この感覚をさらにつかむため、

「レシェティツキー・ピアノ奏法の原理」 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍より、以下の抜粋を見てください。

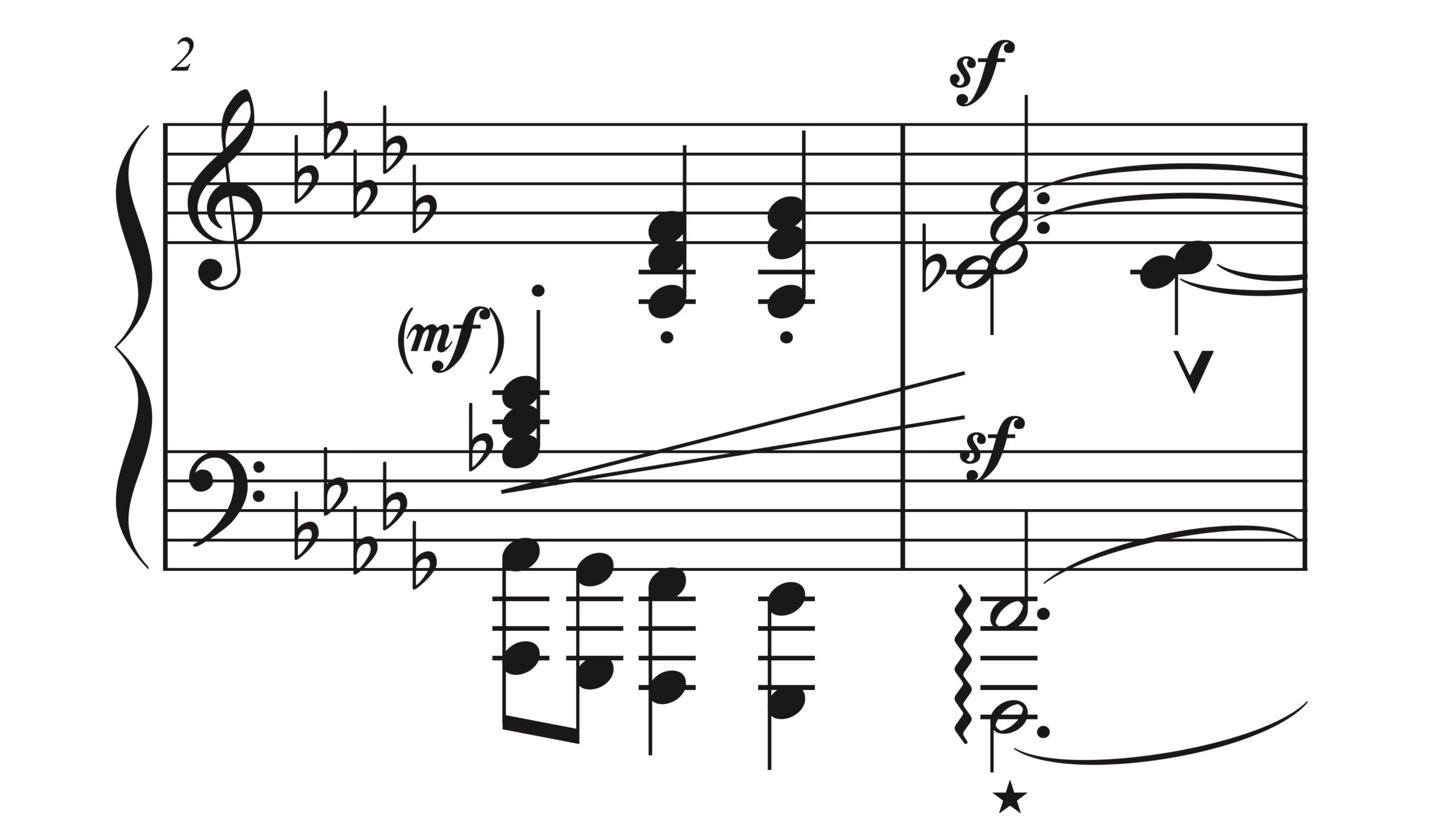

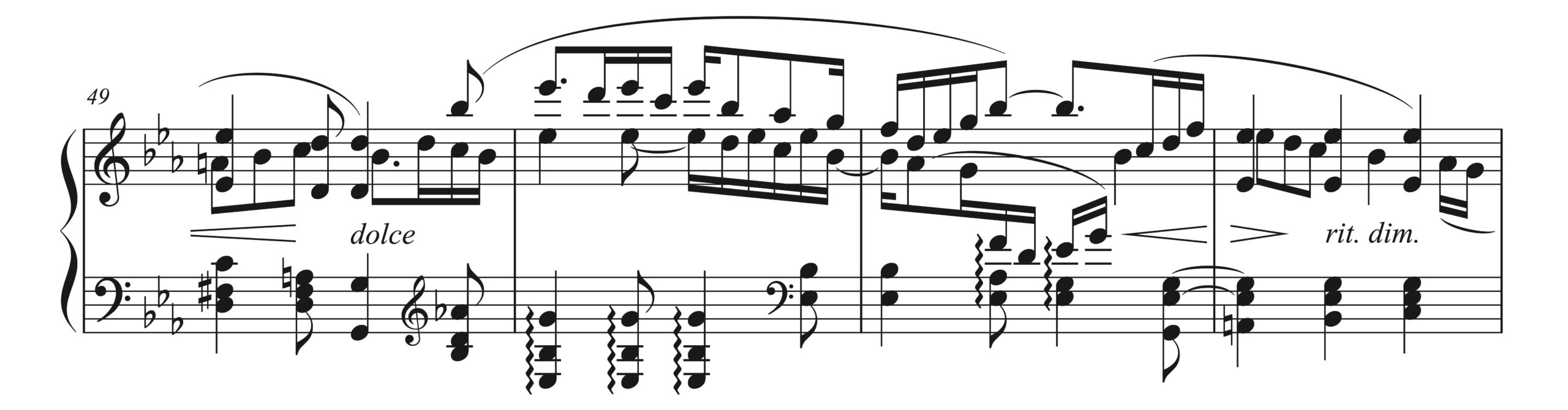

シューマン「幻想小曲集 気まぐれ Op.12-4」

譜例(PD作品、Finaleで作成、2-3小節)

(以下、抜粋)

★印を付けられたオクターヴは、アルペッジョにして、しかも下の方の低音音符は、1拍めとちょうどいっちするようにひかれ、また一方、上の方の低音音符は、右手の和音と同時に打たれ、そこに非常にわずかな遅延ができるわけである。

(抜粋終わり)

この文章は「リズム」に関しての話題の中で書かれたものなのですが、本記事で取り上げている「ンパ」の感覚を理解するためにも役に立つので取り上げました。

この右手和音の鳴り方、つまり、拍頭との間にある一瞬の時間こそ「ンパ」の感覚に近いものです。譜例のようなもので感覚をつかんでおくと、少しハードルが下がるでしょう。

ここに上記「打鍵時のコントロール」が加わると、「すぐ音にならないで」を克服することができます。

・レシェティツキー・ピアノ奏法の原理 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

‣ 6. アルペッジョにおけるトップノート同士のつながり

アルペッジョのトップノートに「メロディ」がきている場合、トップノート同士のつながりに意識を向けることが重要です。

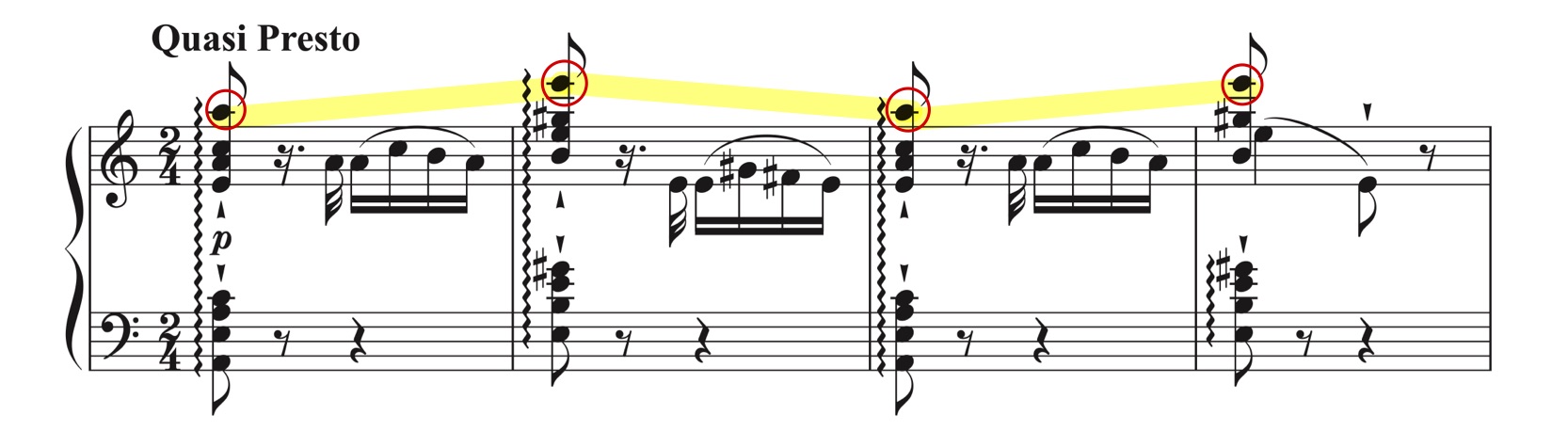

リスト「パガニーニ大練習曲集 第6曲 S.141 R.3b」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

アルペッジョのトップノートに「メロディ」がきていますが、このような場合、カラーで示したようにトップノート同士のつながりを意識して、一つの線としてバランスを作るようにしましょう。16分音符や32分音符などたくさんの音符が挟まっていますが、カラーのラインをずっと意識し続けることで音楽の流れが分断されずに演奏できます。

こういったところがいい加減になるとすべての素材がとってつけたように聴こえてしまい、耳がいい聴衆には必ず気づかれてしまいます。

アルペッジョ演奏では打鍵したら鍵盤から手を離してしまうケースが多いために、「打鍵後の音のつながり」から意識が離れてしまいがちなのです。

もう一例を見てみましょう。

ショパン「エチュード集(練習曲集)Op.10-11」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

このようにアルペッジョが連続する場合でも、遅れずに弾くことばかりに一生懸命にならず、メロディを線としてつなげていくことを忘れないでください。

時々、メロディラインだけを単音で弾きながら音楽的に歌ってみる練習を取り入れることで、骨格のラインを自分の中で整理し直すようにしましょう。

‣ 7. アルペッジョの表現意図を考える①

アルペッジョが出てきたら必ず、その文脈における意味を考えることが大切です。少なくとも優れた作曲家であれば、何となくでアルペッジョを書くことはありません。

楽曲理解のヒントは、「”練習として” アルペッジョを取り除いて音を出してみる」という実験にあります。

ショパン「エチュード集(練習曲集)Op.10-11」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

アルペッジョをすべて取り除いた状態で弾いてみてください。

この楽曲の場合は、上下段両方にアルペッジョが書かれているので、ピアノが弾ける家族や友人に片方の段を弾いてもらいましょう。そして、アルペッジョがない場合との響き違いを感じてください。

どんなに丁寧に音を出しても、どんなに心を込めて弾いても、アルペッジョで弾いたときのような優雅さは出せません。これがポイントです。

一般的に、手が届かないような音程に書かれていると思いがちなアルペッジョですが、そんなことは、はっきり言ってどうでもいいのです。書かれていなくても、届かなければ分けて弾くかアルペッジョにせざるを得ないので。「手が届かないから」ではなく、「表現」としてアルペッジョが書かれている可能性を疑ってみてください。

‣ 8. アルペッジョの表現意図を考える②

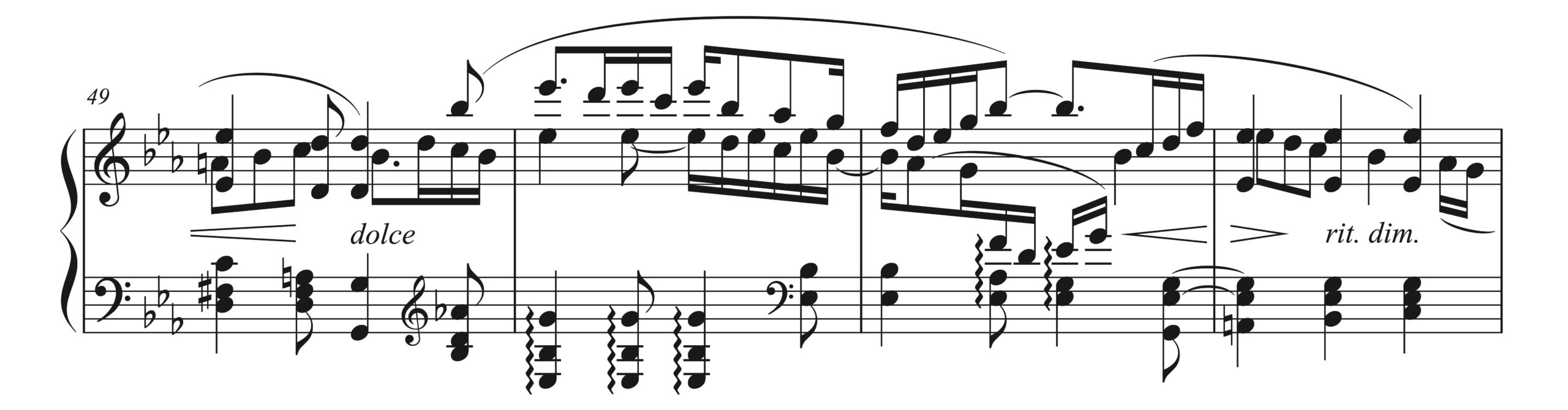

ブラームス「3つの間奏曲 Op.117 より 第1曲」

譜例(PD作品、Finaleで作成、49-52小節)

50小節目にも51小節目にもアルペッジョが出てきます。先に51小節目のほうを見てください。

アルペッジョが書かれているところは、直前に右手で演奏したメロディの模倣としての対旋律です。ブラームスがこのアルペッジョが書いた意図は、大きく次の2つでしょう:

・親指で弾く、上の音を際立たせるため

・柔らかいサウンドを得るため

ここでは右手で弾いている別の音符も上の音域にいることですし、左手では対旋律と伴奏の両方を弾かないといけないので、どうしても埋もれがち。しかし、アルペッジョにすることで:

・親指で演奏する上の音を際立たせることができる

・単純に発音タイミングがズレるので、上の音がよく聴こえるようになる

このような効果があります。

加えて、対旋律という重要だけれども脇役の要素を柔らかいサウンドで得るためには、和音でカツンと弾くよりもアルペッジョで分散にするほうが望ましかったのでしょう。

このように、アルペッジョには音楽面に与える大きな影響があるからこそ、手が届くからといって勝手にアルペッジョを取り払ってはいけないのです。

(再掲)

次に50小節目のほうを見てください。

こちらはどう見ても伴奏であり、リズムとハーモニーが欲しいだけだと分かります。したがって、「柔らかい音色を得るためのアルペッジョ」と考えていいでしょう。親指で弾く音を特別に際立たせる必要はありません。

こういった観点でアルペッジョを捉えると、音楽を読み取っていく大きなヒントになります。

他にも、楽曲によっては「ハープのサウンドを模してつけられたアルペッジョ」が出てきたりと、その発想や表現幅は多彩です。学習用教材でもない限り、アルペッジョは手が届かない演奏者のために書かれているわけではありません。もっと音楽的な着眼点を探しましょう。

► 終わりに

アルペッジョの演奏において最も重要なのは、楽譜に書かれた記号の背景にある作曲家の音楽的意図を読み解くことです。本記事で紹介した分析的アプローチを通じて、アルペッジョが豊かな音楽表現を生み出すための重要な手段であることを理解していただけたと思います。

ダイナミクスの設計、声部の際立たせ方、音色のコントロール、そして楽曲全体の文脈における役割—これらすべてを総合的に捉えることで、アルペッジョ演奏は聴き手の心に深く響く表現力を獲得します。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント