【ピアノ】オクターヴユニゾンの応用分析:古典から近代までの作曲技法と音色的効果

► はじめに:オクターヴユニゾンの音楽的意義

オクターヴユニゾンの技法は、音量の増幅だけでなく、音色の変化、テクスチャーの変化、さらには楽曲の構造的な強調にまで及ぶ多様な効果をもたらします。様々な作曲家による使用例を分析しながら、この技法の持つ可能性を探っていきましょう。

本記事の内容を学習すると、耳が開いてきて、他の楽曲でも似たような響きを「自分一人で」発見できるようになります。それが使われている新しい作品を耳にしたときに取れる情報が増えますし、ピアノアレンジの可能性も広げることができます。

本記事ではオクターヴユニゾンの応用的な分析を扱っています。基礎的な内容から学びたい方は、以下の記事をご覧ください。

► 5パターンの例

‣ 1. 基本的なオクターヴユニゾン:意図的な色彩の変化

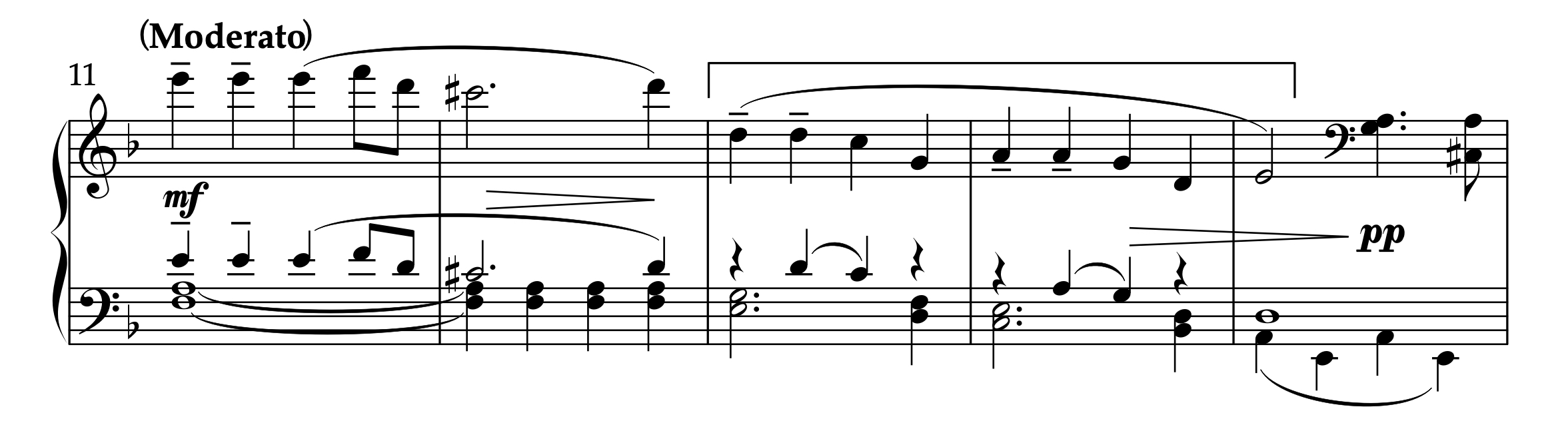

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

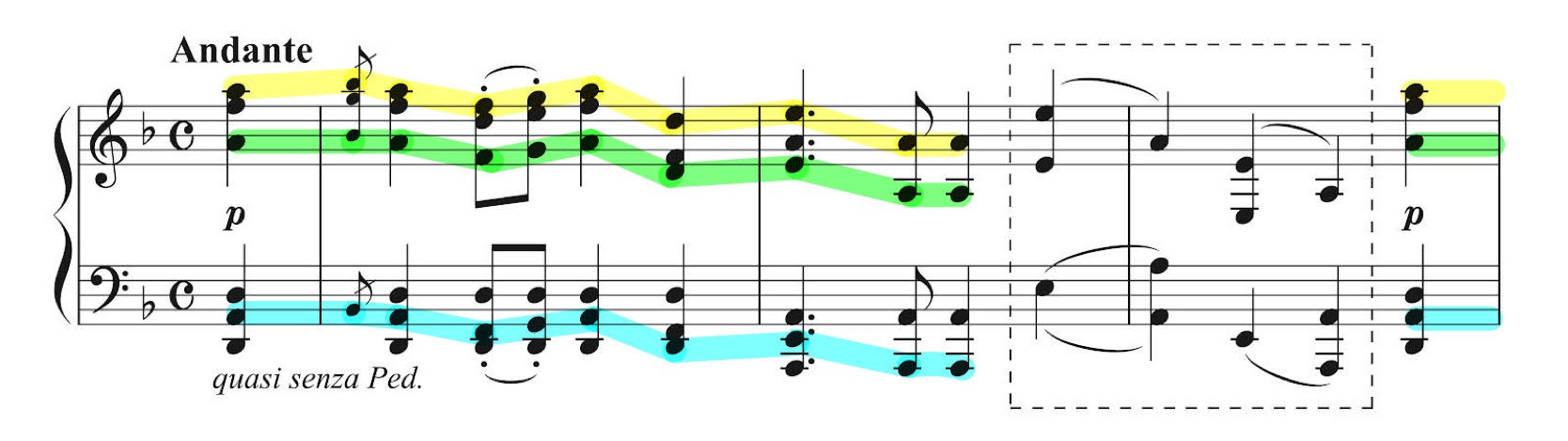

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、143-150小節)

この部分でモーツァルトが行っているのは、ただのオクターヴの重ね合わせに留まらない繊細な音楽的操作です。以下の点に注目してください:

・音色的効果:瞬間的なオクターヴユニゾンによる音色の変化が、楽曲の流れに色彩変化をもたらす

・テクスチャーの変化:通常の二声部から一時的なユニゾンへの移行が、音楽的な強調を生む

丸印で示した部分のみ、左手で演奏する上声がメロディをオクターヴユニゾンでなぞっています。これはモーツァルトによる確信犯的書法であり、明らかに意図的です。

オクターヴの響きというのは一種のかたさがあり、それが不意に出てくると音色の色彩が変わります。必要に応じて、作曲家はそのささいな色彩の変化を使い分けていくのです。

まずはゆるやかなテンポでもいいので、譜例の部分を弾き通してみてオクターヴになったところの色彩の変化を感じ取ってみましょう。

‣ 2. 発展的なオクターヴユニゾン:複数オクターヴの使用

プロコフィエフ「子供の音楽-12のやさしい小品 後悔 Op.65-5」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、11-15小節)

プロコフィエフは、メロディにおけるオクターヴユニゾンの使用法を、以下のように段階的に変化させています:

2オクターヴ下でのユニゾン(11-12小節)

・効果:深みのある豊かな響きを生む

・目的:メロディの存在感を強調

1オクターヴ下での「部分的」ユニゾン(13-14小節)

・効果:音色の変化

・目的:テクスチャーの軽量化

カギマークで示した13-14小節では、右手パートのメロディの「1オクターヴ下」で、しかも「要所のみ」オクターヴユニゾンになっています。直前の2小節間とはオクターヴ関係が変わったことと、なぞり方も要所のみになったことで、得られるサウンドに差が生まれていることに着目しましょう。

‣ 3. 高度な技法:多重オクターヴユニゾン

【シューマンの試み:2オクターヴユニゾンと内声の関係】

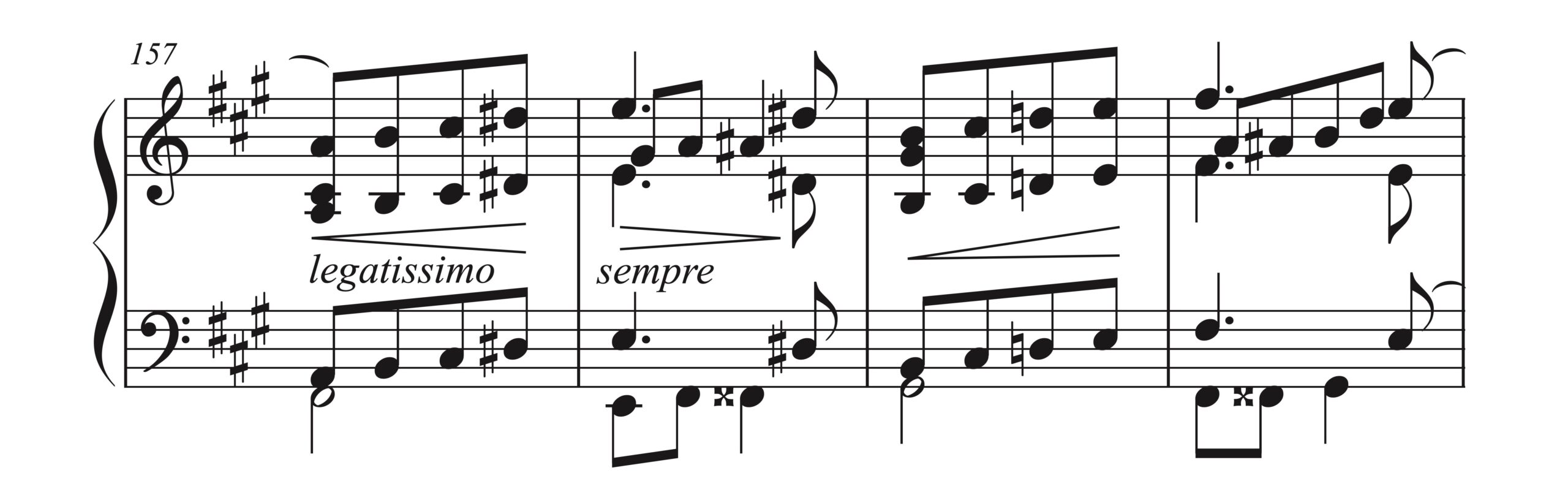

シューマン「ピアノソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、157-160小節)

・音響効果:中間域の充実感を実現

・ピアニスティックな効果:両手の配置による演奏効果も考慮された書法

ここではメロディを両手合わせて3つの線で演奏しており、2オクターヴユニゾンになっています。バスや内声も弾きながらこのように2オクターヴでメロディをとる例は、ありそうで意外と少ない印象です。

この楽曲では、他にも数箇所でこの書法がとられているので、併せて着目しましょう。

【ラフマニノフの展開:オクターブ関係の変化による劇的効果】

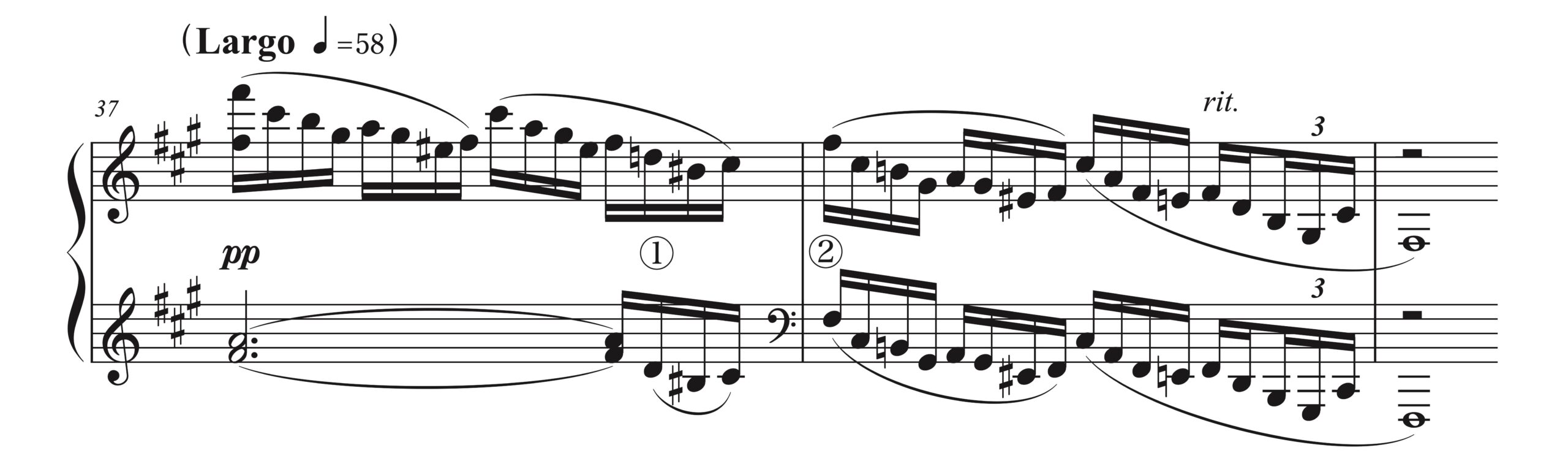

ラフマニノフ「前奏曲 嬰ヘ短調 Op.23-1」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、37-39小節)

・段階的な音色変化: 1オクターヴから2オクターヴへの移行による音響効果

①の部分では、上段に対して1オクターブ下でオクターヴユニゾンされていますが、②の部分からは下段が下がるので、2オクターヴユニゾンに変わります。

ラフマニノフは、1オクターヴユニゾンのままで行かずにあえて変更したということなので、その微妙な色彩の変化を求めたわけです。単に手の動きの問題のみによる処理ではありません。

【ブラームスの提示:バスや内声を伴わない3オクターヴユニゾン】

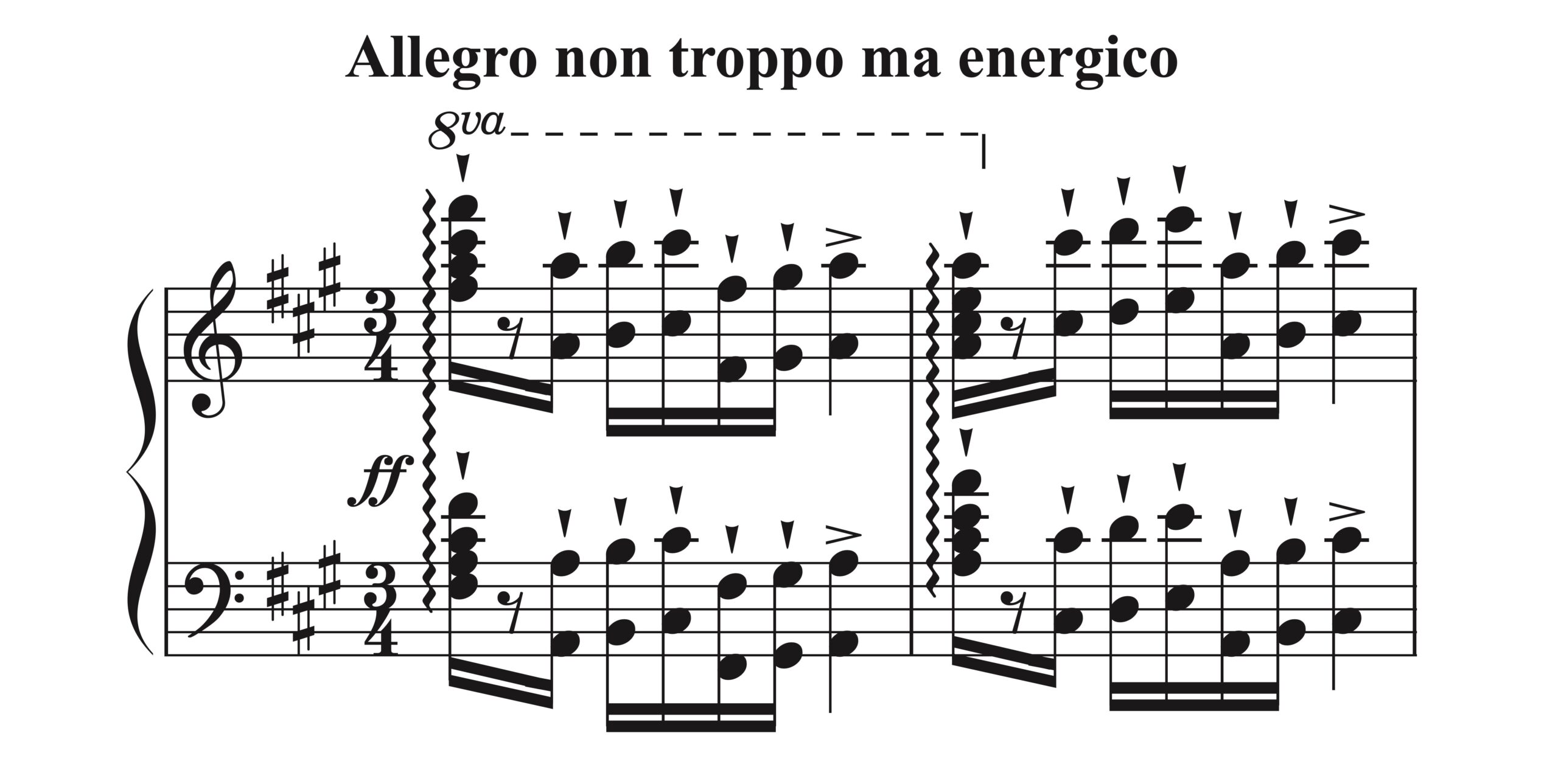

「バスや内声を伴わない3オクターヴユニゾン」は比較的多くの作品で見られる書法で、音響効果の充実度のみならず、演奏時の視覚的効果も強いものです。

例を一つ挙げておきましょう。1拍目の頭のみ、バスや内声を伴っています。

ブラームス「ピアノソナタ 第2番 嬰ヘ短調 Op.2 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

‣ 4. 下から2声目が抜かれている3オクターヴユニゾン

ブラームス「4つのバラード 第1番 エドワード Op.10-1 ニ短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

右手パートではオクターヴユニゾンでメロディが演奏されますが、それと同時に左手パートにもメロディが埋め込まれています。

ここで注目すべきなのが、左手パートのメロディと右手パートの下のメロディのあいだにもう1オクターヴぶんのメロディの音域があるのにも関わらず、それは省略されていることです。黄緑マーカーと水色マーカーが2オクターヴ離れていることに着目しましょう。つまりここでのメロディは、単なる3オクターヴユニゾンではなく、下から2声目が抜かれている3オクターヴユニゾンです。

譜例の点線で示した部分は2オクターヴユニゾンです。前後と比べて音色がどのように変化するのか、弾き比べ聴き比べしてみてください。

‣ 5. 特殊な技法:シアリングスタイルとその応用

ラヴェル「前奏曲(1913)」

譜例(PD作品、Finaleで作成、10-15小節)

・和声的効果:オクターヴ間に挿入される和音とそれらの並行移動がもたらすサウンドの豊かさ

・印象主義的な響き:独特の音響効果がもたらす色彩的な効果

上段にオクターブのメロディが書かれており、さらにそのオクターヴのあいだに下段の和声音が挟まっています。これは、ラヴェルがピアノ曲「ソナチネ」をはじめ多くの楽曲で用いた楽器法で、オクターヴの響きの中に和声音が挟まることで、ゴージャスな響きが生まれます。

ラヴェル以前の作曲家もやっていますが、彼の場合は特に、メロディの動きについていくようにハーモニーも並行移動していくのが特徴です。

ジャズピアニストのジョージ・シアリングがこのようなヴォイシングを多用したことから、「シアリングスタイル」という名称で呼ばれることもあります。

► まとめ:分析を演奏に活かすために

オクターヴユニゾンの使用は、技法的な問題のみでなく、作曲家の音楽的意図を実現する重要な要素です。以下の点に注目してみましょう:

・構造的な役割:楽曲形式における位置づけ

・音響効果:意図された音色変化の把握

・表現的効果:強調やコントラストの手段としての使用

このように分析的に捉えることで、演奏時の音色コントロールや強調の付け方に関するアイディアが得られます。

オクターヴユニゾンは、以下の内容によっても聴こえ方が変わります:

・使われる音域

・どのオクターヴがどれくらい強調されるのか(オクターヴ同士のバランス)

前者は作曲家が決めることであり、後者は作曲家と演奏者が決めることですね。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント