【ピアノ】ハーフペダリングの基本と実践:音響原理から具体的な演奏技法まで

► はじめに

ハーフペダリングは、ピアノという楽器の可能性を広げ、より豊かな音楽表現を可能にする重要な手段です。

本記事では、このテクニックの基本的な技術から実践的な応用まで、包括的に解説していきます。

以下の点について理解を深めましょう:

・ハーフペダリングの3つの基本概念とその使い分け

・音響学的な原理に基づく効果的な使用法

・具体的な楽曲での実践方法

・楽譜における表記の解釈と実践への応用

► ハーフペダリングの基本概念

3つの基本的な意味

ハーフペダリングという用語は、以下の3つの意味で使用されます:

1. 完全に踏みこんでいるダンパーペダルを半分だけ戻し、再び完全に踏み込むこと

2. 踏んでいないダンパーペダルを、半分だけ踏みこむこと

3. 低音域の音を強打し、その余韻のみをダンパーペダルで拾うこと

‣ 1. 完全に踏みこんでいるダンパーペダルを半分だけ戻し、再び完全に踏み込むこと

このペダリングは、中級以上の作品を演奏する際に必須となるテクニック。

本質的には、「全ダンパーが全弦に少しだけ触れてすぐに戻る」という動作です。

主な用途:

・和声が変わるときに、指で残せないバス音を残して和声は濁らせたくないとき

・伸びる音などで、デクレッシェンド効果を出したいとき

・半音階の連続で、響きをサポートしたいけども、濁らせたくないとき

これらの組み合わせも考えられます。

· 1-1. 和声が変わる際に、指で残せないバス音を残して和声は濁らせたくないとき

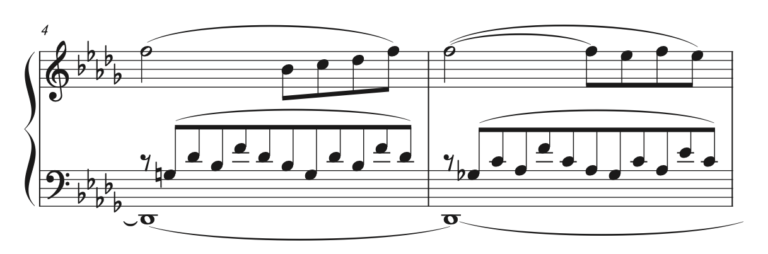

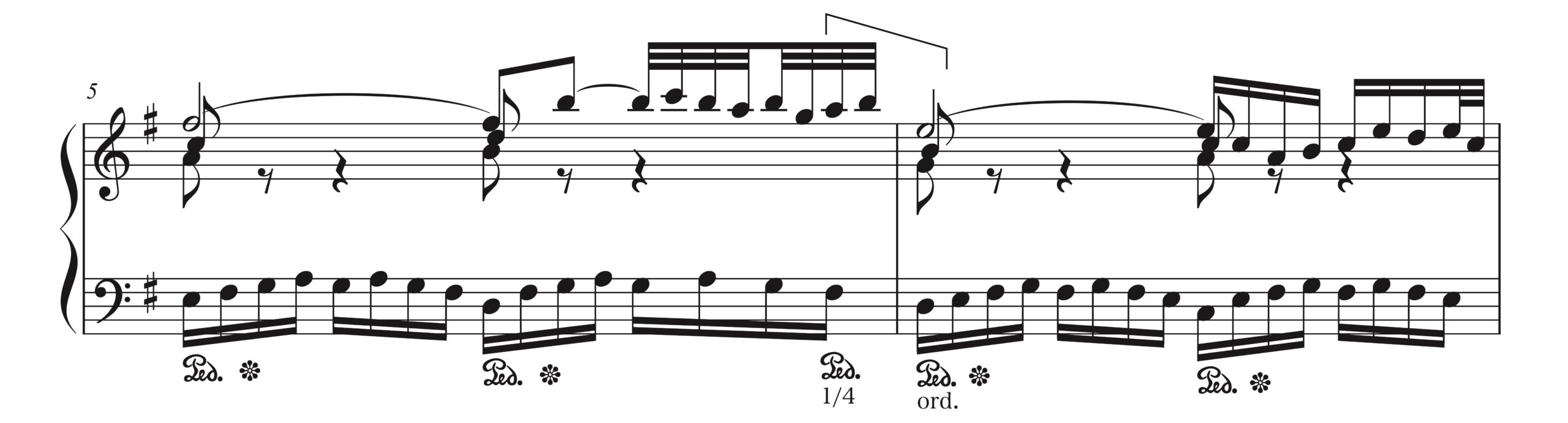

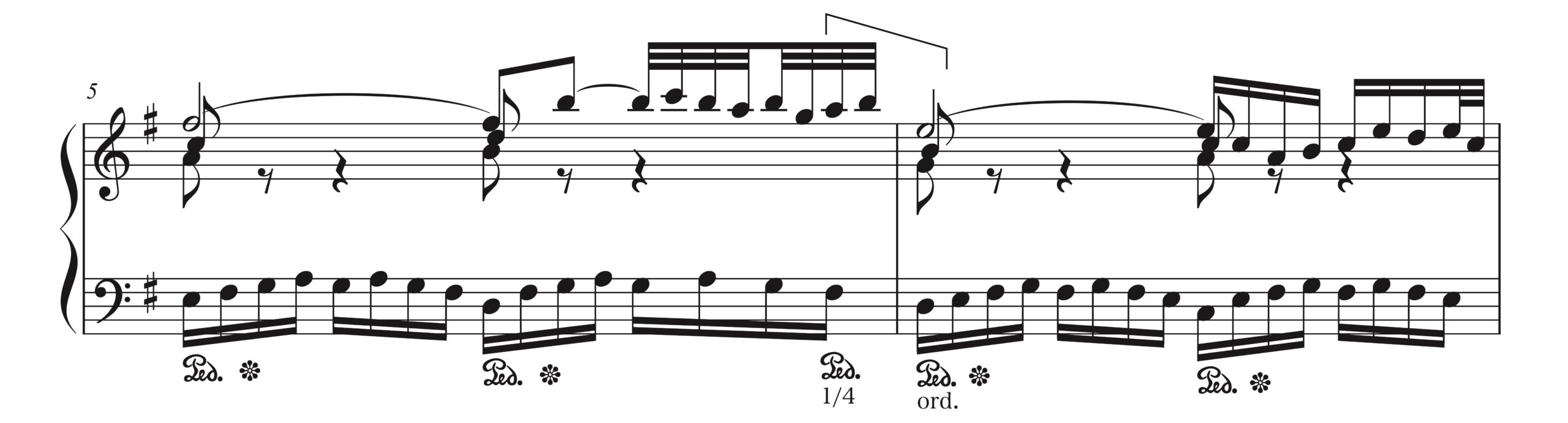

リスト「コンソレーション 第3番」

譜例(PD作品、Finaleで作成、4-5小節)

4小節目と5小節目はバス音が「タイ」になっているにも関わらず、和声は変化しているので、ダンパーペダルを踏み変えなければいけません。しかし、踏み変えると「バス音」は途切れてしまいます。

グランドピアノの真ん中の「ソステヌートペダル」を使用することでこの問題は解決できますが、ハーフペダリングであれば、アップライトピアノで練習している方にも使えるテクニックとなります。うまくペダリング調整すれば「バス音は残ったままハーモニーは濁らない音響状態」を作り出せます。

· 1-2. 伸びる音などで、デクレッシェンド効果を出したいとき

次項目と共通の考え方なので、以下をご覧ください。

· 1-3. 半音階の連続で、響きをサポートしたいけれど濁らせたくないとき

ペダルを踏んだままだと音響が厚過ぎると感じるときに、半分だけ踏みかえて音響を薄くする方法。

バスを残しつつも音響を薄くできるという便利なペダリングテクニックです。

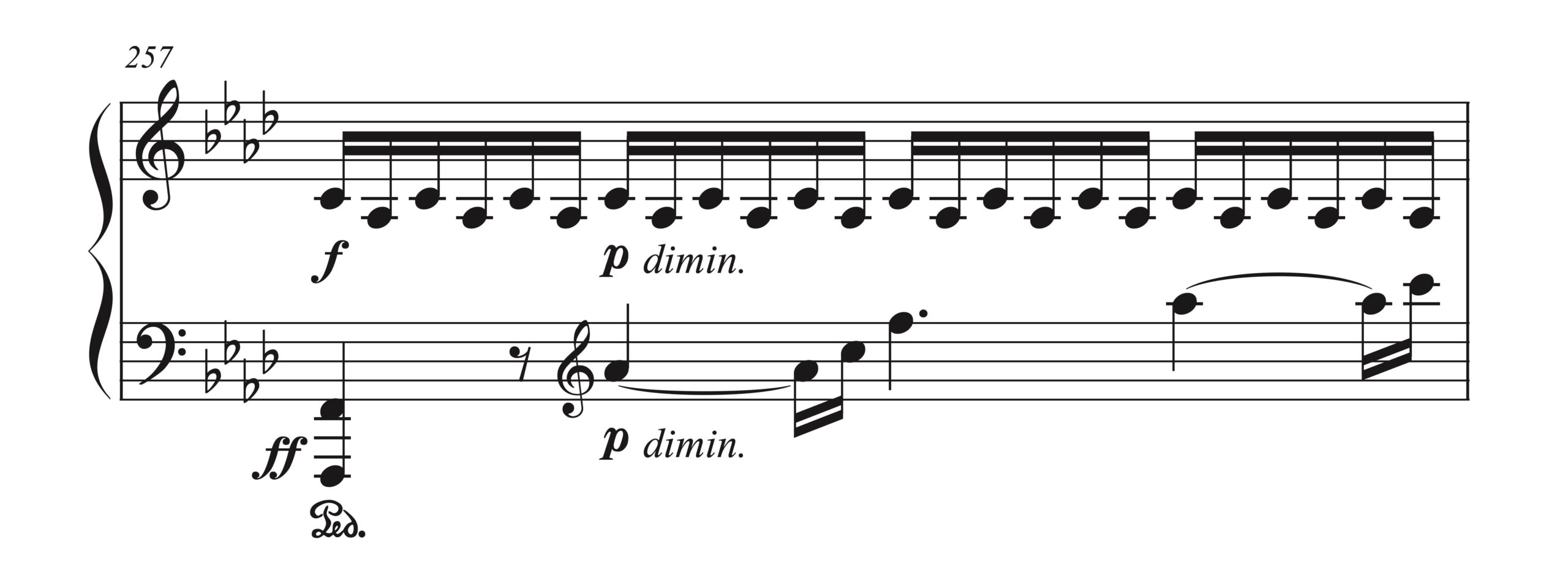

ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、257小節目)

小節頭を見ると、左手に ff が書かれています。直後の p のところではダイナミクスを落としたいのですが、ペダルで ff の音響が残っていると、p で出てくるメロディやトレモロが埋もれてしまいます。だからといってペダルを踏み変えてしまうと、バスがいなくなってしまいますし、いきなり音響が変わり過ぎてしまいます。

こういった場面で半分だけ踏みかえるペダリングが有効に使えます。

この譜例の場合は、p になるところで踏み変えるのですが、完全には上げてしまわずに半分程度戻したらまた深く踏み込みましょう。そうすることで、ペダルで伸びていた音響は残るにも関わらず、その音響の厚みを減らすことができます。

繰り返すとデクレッシェンド効果を出せます。

小刻みに連続して用いることを「トレモロペダリング」と呼び、半音階の連続で響きをサポートしたいけれど濁らせたくないときなどにも効果的に使えます。

これも、現代音楽以外ではほとんど作曲家による指示はないので、奏者の判断で取り入れることになります。

‣ 2. 踏んでいないダンパーペダルを、半分だけ踏みこむこと

主な用途:

・運指ではどうしてもつながげられないところのサポートをしたいとき

・ウェットなサウンドよりは、ノンペダル寄りのドライなサウンドが欲しいとき

・完全に踏み込むと濁ってしまうけども、少しペダルを使いたいとき

「ペダルを薄く」などという言い方でおおづかみに言語表現することもありますが、完全に踏み込んだ場合とのサウンドの違いをしっかりと耳でも把握しておくことが重要です。

「ノンペダル寄りのドライなサウンドが欲しいとき」とは?

例えば、ある速いパッセージを演奏する際にダンパーペダルを用いることで、「パッセージが和音化する」という特徴があります。音が伸びて重なり合うため、和音としての音響になります。もう少しドライなサウンドにしたいときに、ノンペダルにしてしまうとバス音も残りません。

そこで「半分だけ踏み込む方法(ハーフペダリング)」を用いるのです。

‣ 3. 低音域の音を強打し、その余韻のみをダンパーペダルで拾うこと

このテクニックは主に近現代作品で要求され、ある意味では「特殊な効果を狙ったもの」と言えます。

低音域の方が高音域よりも強打した後の余韻が長いので、その効果はより明確に分かるでしょう。

主な用途:

・強烈な音に対して「背景」をつけたい場合

・長い余韻をさらに長く聴かせたい場合

・急激に音が弱くなったような、通常では表現が難しいダイナミクス効果が欲しいとき

どちらかというと、演奏解釈で決めるというよりは、作曲家が作曲の過程で決めてしまうことが多い部分でもあります。

► 音響学的な理解:なぜ、バスだけを残せるのか

ハーフペダルというのは、以下の3つの意味があると解説しました:

1. 完全に踏みこんでいるダンパーペダルを半分だけ戻し、再び完全に踏み込むこと

2. 踏んでいないダンパーペダルを、半分だけ踏みこむこと

3. 低音域の音を強打し、その余韻のみをダンパーペダルで拾うこと

本項目で取り上げるのは①を使ったものです。

上記、リストの作品例のように、バスは途切れさせたくないけれどもウワモノの濁りを解消させたいときなどに、完全に踏みこんでいるダンパーペダルを半分だけ戻して再び完全に踏み込むテクニックが有効となります。

ではなぜ、半分だけ踏み替えるとバスのみを残せるのでしょうか。厳密にはバス”のみ”ではありませんが、バス以外の響きは相当減衰します。

ピアノの通常の状態では、各弦に各ダンパーが密着しており、ダンパーが弦の響きを止めているので、弾いてもすぐに音が消えていきます。一方、ダンパーペダルを踏むことで、すべての弦からすべてのダンパーが離れ、弦の響きを止めるものがなくなるので、弾いた音が響きます。

この状態からさらに、半分だけ踏み替えることをやっているわけです。つまり、「全ダンパーが全弦に少しだけ触れてすぐに戻る」ということ。

ペダルを踏まずに低音の鍵盤をスタッカートで弾いた音と、高音の鍵盤をスタッカートで弾いた音を聴き比べると分かりますが、低音の響きのほうがずっと長く残ります。つまり、ダンパーが弦に少しだけ触れると、ただでさえ減衰が速い高音のほうの音が急激に薄くなり、低音は残るのです。

弦の振動特性の違い

低音域の弦は:

・より長く太い弦を使用

・振動の減衰が遅い

・豊かな倍音を持つ

これに対し高音域の弦は:

・より短く細い弦を使用

・振動の減衰が速い

・倍音が比較的少ない

この物理的な特性の違いが、ハーフペダリングでの効果の違いを生み出します。

► 実践的応用

‣ モーツァルトの定番ロングトリルにおけるハーフペダリング

「モーツァルトがしょっちゅう使う、定番のロングトリル」と言って、思い出すものはありませんか。

以下の譜例のようなトリルは、お決まりと言っていいほど出てきます。

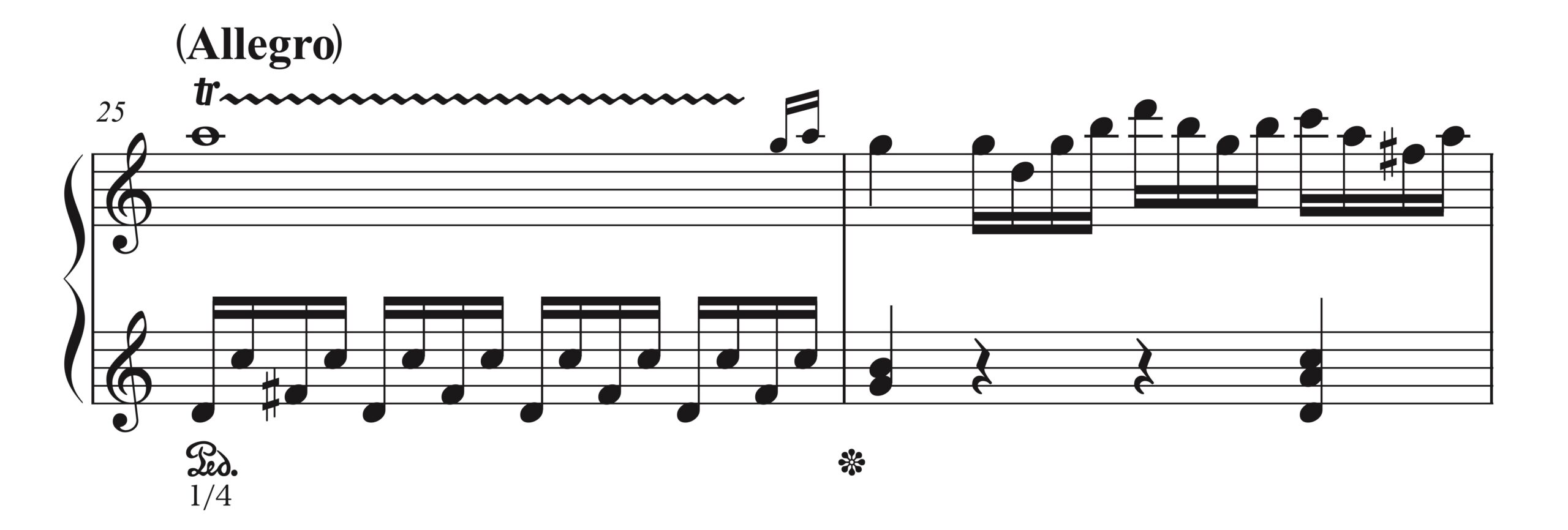

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、25-26小節)

このように1小節まるまるトリルをしてコーダやコデッタへ入っていくのは、このソナタだけでなく、モーツァルトの鍵盤音楽では定番中の定番。

ハーフと言うと1/2ペダルのことのみを指す場合もありますが、3/4、1/2、1/4などのあらゆるものの総称としてハーフペダルと呼ぶ分類もあることを覚えておきましょう。

譜例のような定番の「ロングトリル + アルベルティ・バス」のところでは、ノンペダル、もしくは、1/4ペダルを使うといいでしょう。

フルペダルだと響きがグワングワンになってしまい、軽快さも失われてしまいます。そこで、ノンペダルか1/2か1/4のハーフペダルを検討するわけですが、ノンペダルよりもややウェットになる1/4ペダルをおすすめしたいと思います。

・その楽曲の仕上げるテンポをどうするか

・前後でどのようにペダルを使っているのか

などといった条件によっては、定番のロングトリルでもペダリングの工夫や変更が必要になる可能性があります。

‣ 1/4ペダルの実践的活用法

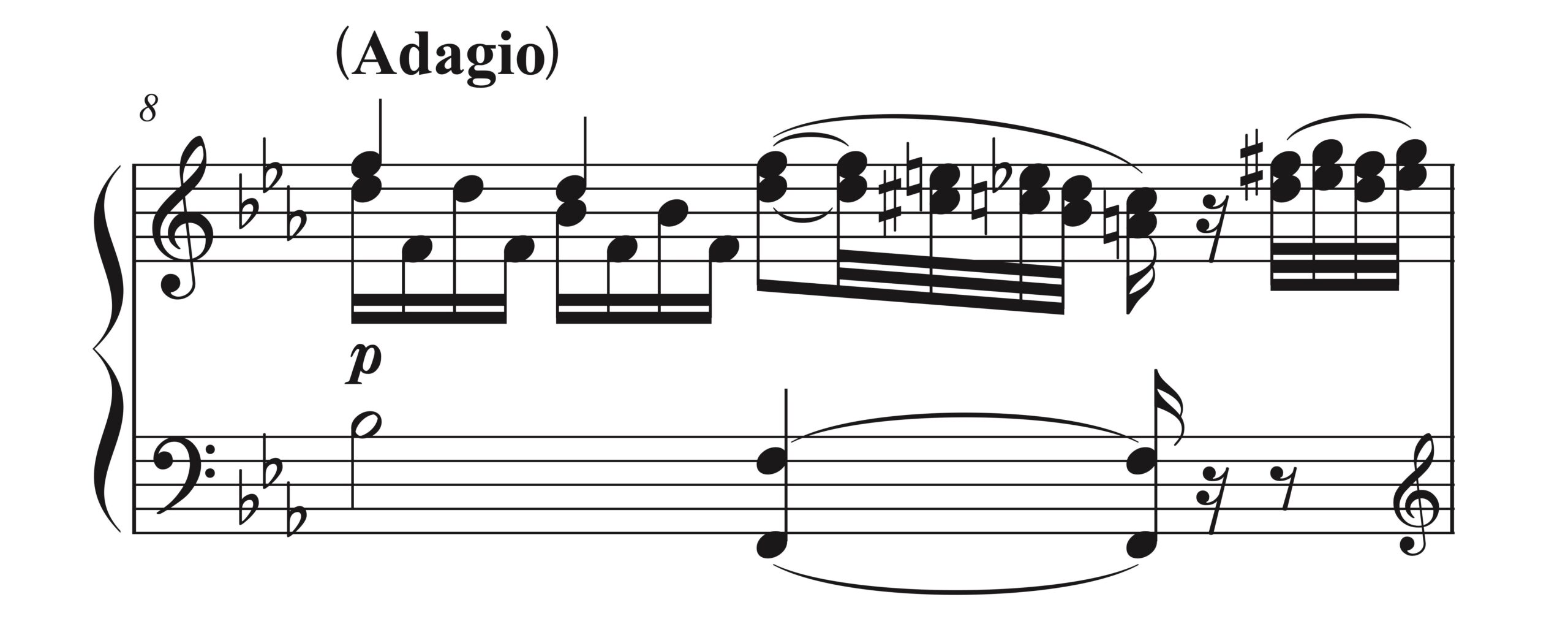

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」の例

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8小節目)

3拍目に「3度音程の連続によるレガート」が出てきます。

3度音程の連続というのは、運指を工夫したとしてもどうしてもレガートにできない部分が上声または下声に出てきてしまいます。ノンペダルだとそれが露呈されて問題に。だからと言って、フルペダルだと響きがグワングワンになってしまいます。Adagioとはいえ、32分音符なので、発音ごとにペダルを踏み替えるのも現実的ではありません。

そこで、1/2か1/4のハーフペダルを検討するわけですが、ここでもやはり、ノンペダルよりもややウェットになる程度の1/4ペダルをおすすめしたいと思います。

このように:

・ノンペダルだと、運指の都合上、どうしても響きが切れてしまう

・フルペダルだと、濁り過ぎる

・発音ごとにペダルを踏み替えるのが現実的ではない

これらの3点もしくは数点に当てはまる場合は、1/4のハーフペダルを検討してみてください。

少し響きをつけて音響が切れるのを防いでくれるうえ、フルペダルのときのような濁りも起きないので、非常に使い勝手の良いペダリングテクニックとなります。

‣ J.S.バッハの作品における「つなぎペダル」の実践

1/4のハーフペダルを使用する具体例を追加で学習しましょう。

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第10番 BWV 855 ホ短調 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

上段のカギマークで示したところを見てください。

ここではメロディに跳躍があるうえに跳躍後に和音をつかまないといけないので、指でつなげるのは困難です。しかし、上段も下段も細かく音が動いているので、ダンパーペダルを使うと濁ってしまいます。

解決策は、浅く踏む「つなぎペダル」を使用すること。

テンポがゆるやかなので、譜例へ書き込んだように、必要な部分でつなぎとして1/4ペダルを使うといいでしょう。

この楽曲は後半で Presto になりますが、それまでは作曲家自身によるテンポ指示はありません。J.S.バッハ研究の第一人者であるヘルマン・ケラーは、この譜例の部分、つまり楽曲の前半部分は♩=63 程度を提案しています。※

※

「バッハのクラヴィーア作品」

著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 東川 清一、中西 和枝 / 音楽之友社 より

(再掲)

筆者の感覚では、譜例の部分のつなぎペダルとして1/2ペダルだと、濁りが少し気になる印象。当然、フルペダルは論外です。

濁ってしまうけど使うべき「つなぎペダル」を成立させる方法は、ハーフペダルを使うこと。その中でも、1/4ペダルで薄く踏むこと。

・どのように音が動いているのか

・テンポはどれくらいなのか

など他の要素も考慮しながらペダリングを考えてみましょう。

・バッハのクラヴィーア作品 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 東川 清一、中西 和枝 / 音楽之友社

► 楽譜における表記方法

どこでハーフペダリングのテクニックを使うかは、多くの楽曲の場合は「演奏者」が決定していくことになります。

一方、問題となるのは、現代作品などで「作曲家」が指定している場合。いまだに表記が統一されていないのです。

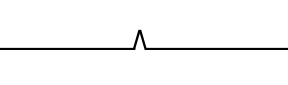

例えば、次の図の場合。

このような山型のペダル踏みかえサインを「半分だけ “踏みかえる” ハーフペダリング」と解説している参考書もあります。しかし、この書き方は「単なる、ペダルの踏みかえ」として使用する作曲家も多いので、「ノーテーション」と言われる楽譜への書き込みや前後関係などから、どちらにするのかを解釈しなければいけないことになります。

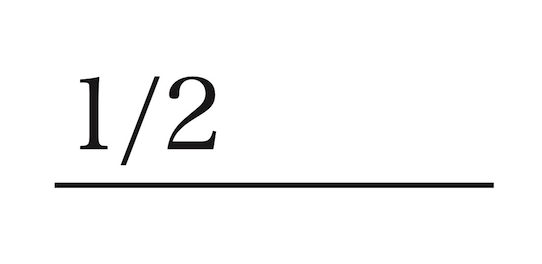

次のような表記は問題なく理解できます。

「1/2と書かれているところからは、半分だけ ”踏み込む”」と解釈すればOKです。

様々な作曲家にヒアリングしてみましたが、「1/2と書かれているところで、半分だけ “踏み変える”」という意図で使うことはほとんどないようです。

通常の踏み込みに戻すサインは、「 normal 」と書かれて示されている楽譜が多く見られます。

![]()

作曲家によって言葉や表記の仕方に違いはあるので、譜読みの段階でどこで戻すのかをきちんと把握するようにしましょう。

これら以外の記譜については、書き方の決まりがあってないようなものです。作曲家が独自に書き方を作ったりしているからです。したがって、楽曲ごとに「ここでは、余韻のみをダンパーペダルで拾うのだろうな」などと推測していくしかありません。

► 終わりに

ペダルはONとOFFのスイッチではなく、微妙な加減を使いこなすことで演奏に幅を与えてくれることが理解できたと思います。ハーフペダリングの技術を習得することは、音楽表現の可能性を大きく広げることにつながります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント