【ピアノ】ピアノ曲のエコー表現4タイプ:楽曲分析の視点から

► はじめに

ピアノ曲におけるエコー表現は、楽曲構造を明確にし、音楽的なドラマを生み出す重要な要素として機能します。

本記事では、以下の4つの観点からエコー表現を分析していきます:

・同じ内容が同音域あるいは別の音域で反復される際のダイナミクス変化によるエコー

・内容的に、遠くで鳴っているイメージを喚起させるエコー

・メロディを直後に後追いするエコー

・メロディかつエコーとしての音を後出しするもの

・実像の中から出てくるエコー

これらのエコー表現は、バロック時代から現代に至るまで、様々な形で発展を遂げてきました。時代による表現の違いにも注目しながら分析を進めていきましょう。

► 4タイプの分類

‣ 1. ダイナミクス変化によるエコー表現

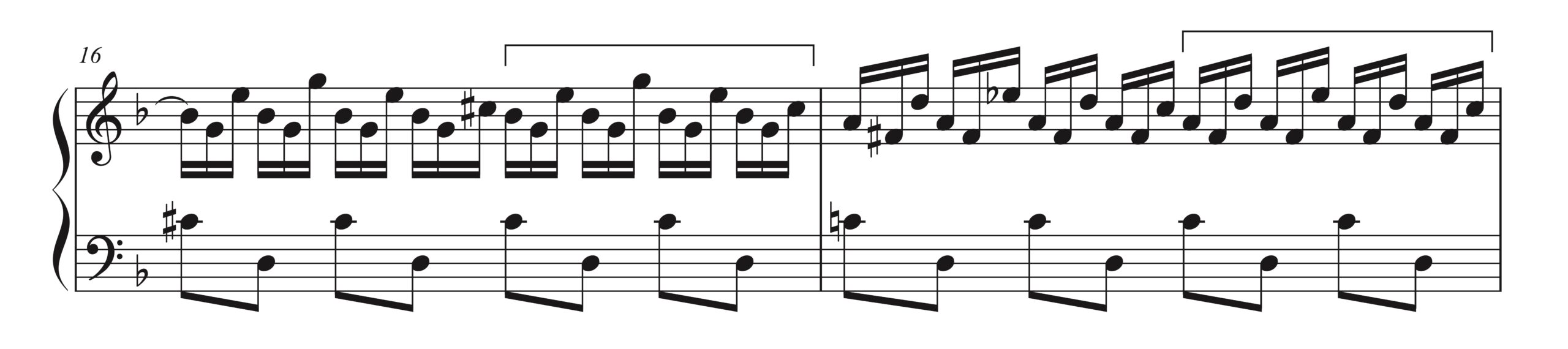

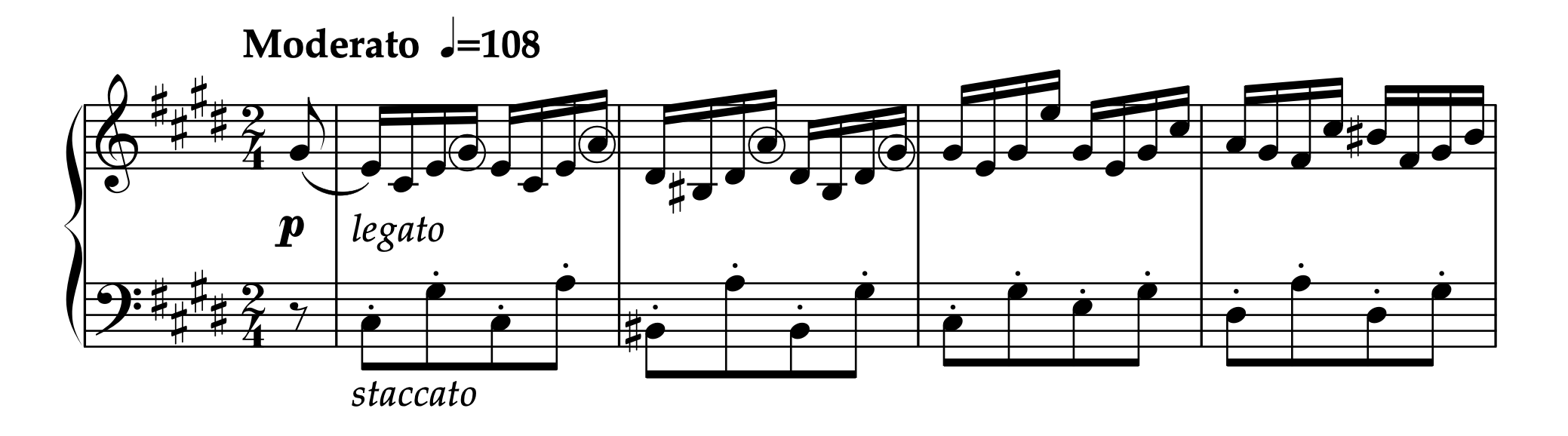

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第6番 BWV 851 ニ短調 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、 16-17小節)

カギマークで示した部分は直前の繰り返しであり、エコーと捉えることが可能。

たとえ作曲家がダイナミクスを書いていなくても2回目は落としてエコーのように演奏するのを、耳にしたことがあるはずです。

注目すべきは以下の点です:

・エコーの現れる位置が、区切りと一致

・全く同じ形で現れている

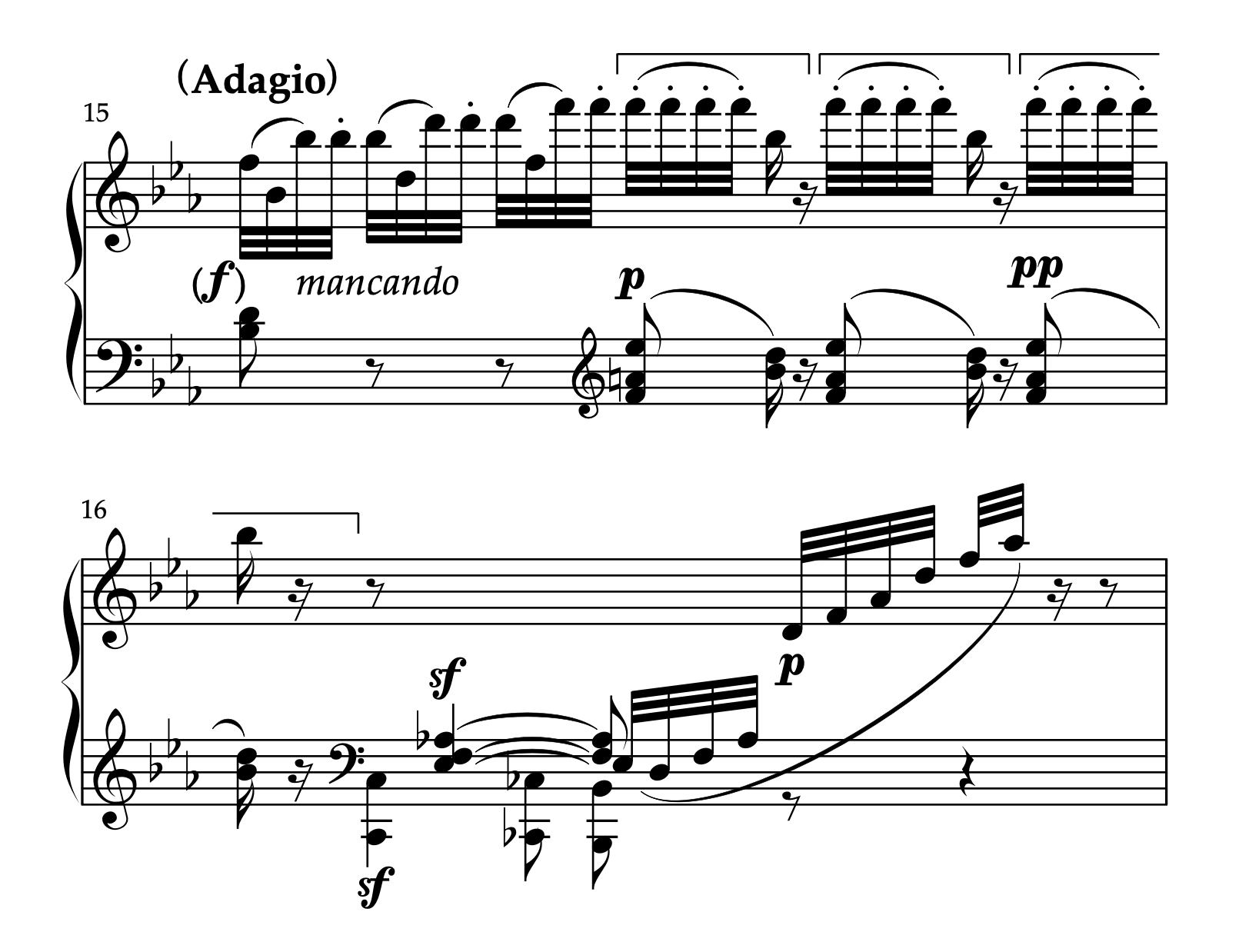

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、15-16小節)

15小節目から「mancando(だんだん弱く)」の指示により、2拍目裏の p へと向かいます。そしてカギマークで示したように、メロディの「Fa Fa Fa Fa Si」というモチーフが3回繰り返されますが、1-2回目はp 、3回目のみ pp で演奏されます。この3回目がエコー表現となっています。

注目すべき点:

・mancando は p までの表現であること

・p から pp まではmancandoではなく、pp の箇所でストンとダイナミクスが落ちる

・このような流れの中で生まれる自然なエコー効果

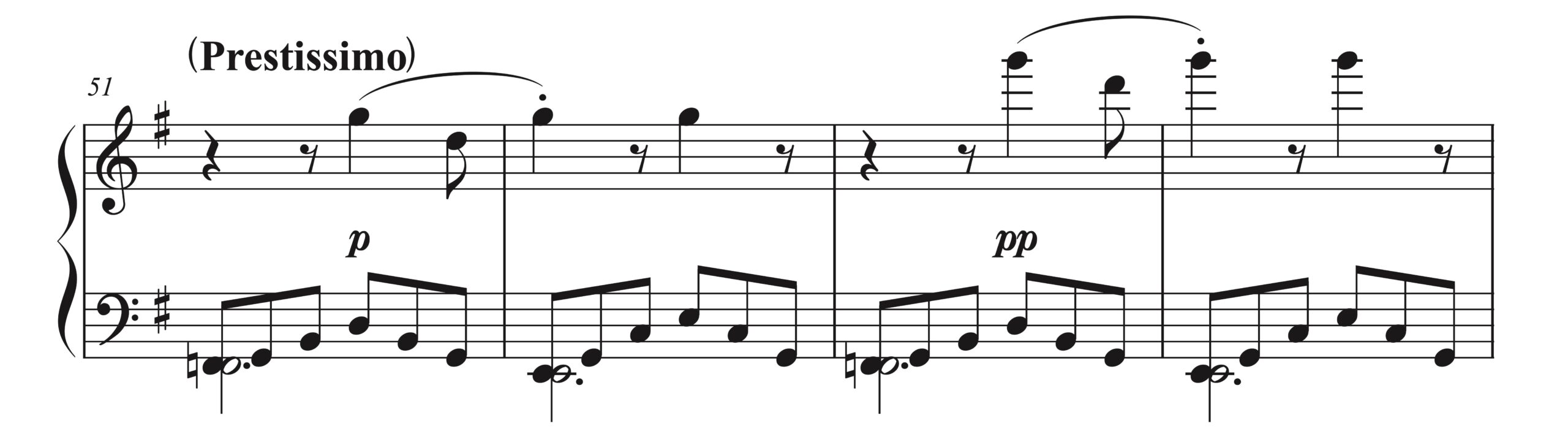

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第30番 ホ長調 op.109 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、51-54小節)

この例では、ベートーヴェン自身がダイナミクス指示を残しています。

音域の変化も考慮すると、エコーを想定していたと考えていいでしょう:

・音域の対比による空間的な広がりの創出

・明確なダイナミクス指示による意図的なエコー効果

‣ 2. 遠景を想起させるエコー表現

印象派以降、特に重要性を増した表現技法です。

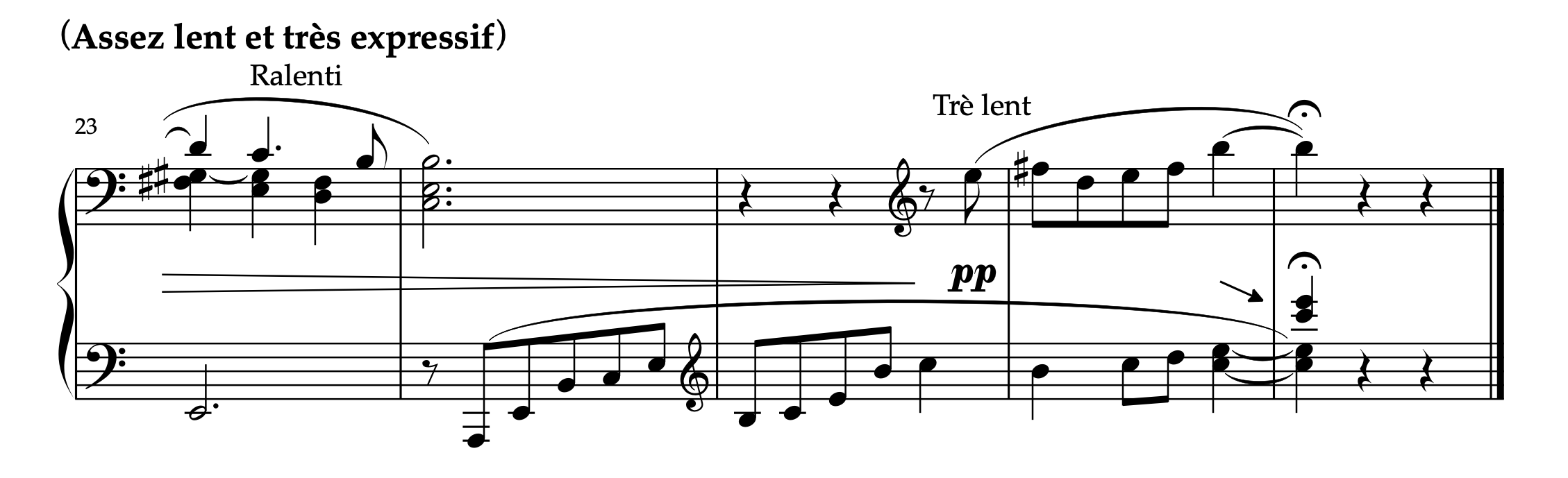

ラヴェル「前奏曲(1913)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、23-27小節)

矢印で示したエコーが音響的な遠近感を作り出しています:

1. 音響構造:

・主要な音響面と遠景の音響面の多層構造

・音域の棲み分け

2. 印象派的特徴:

・響きの層による空間表現

・音色の違いによるイメージの具現化

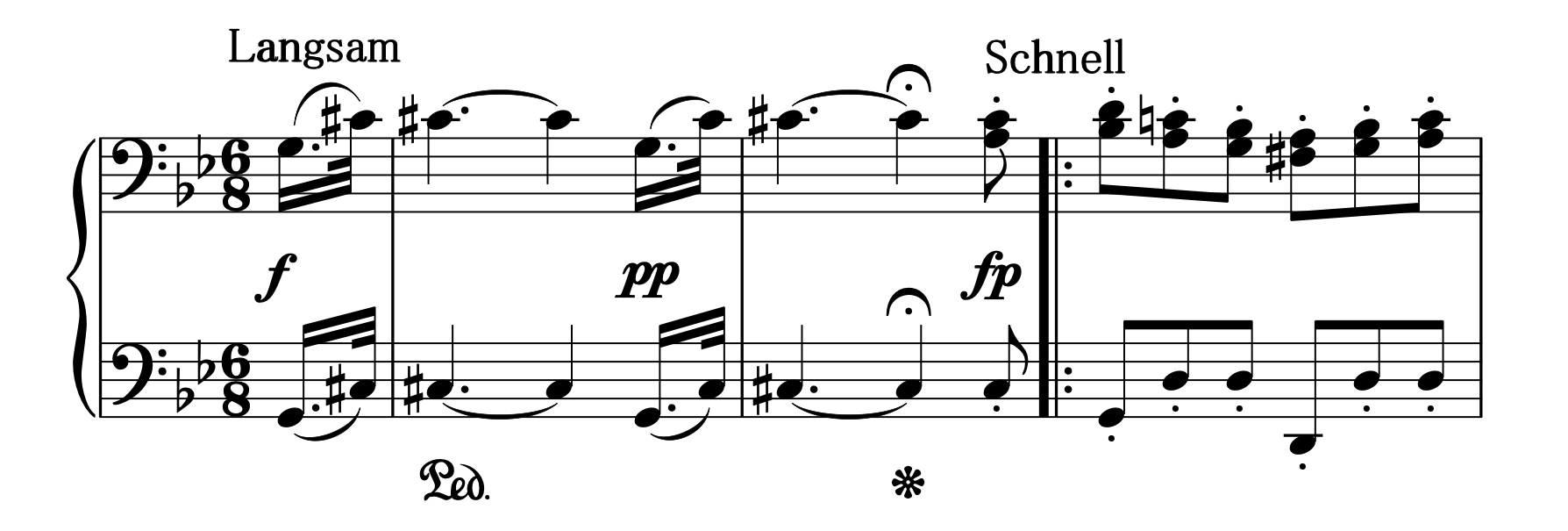

スクリャービン「ピアノソナタ 第4番 Op.30 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-36小節)

最上段の弱奏による和音連打がエコー表現です。

テクスチュアの特徴:

・左手の独立的な書法とエコーの融合

・多層的な音響構造の構築

表現的効果:

・神秘主義的な響きの創出

・空間的な広がりの表現

‣ 3. メロディ後追い型エコー・メロディ後出し型エコー

ロマン派以降、特に発展した技法です。

ラヴェル「クープランの墓 より リゴードン」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、85-86小節)

注目すべきは以下の点です:

・メロディで演奏している音を1拍遅れでなぞっているエコー表現

・それぞれ、1拍目のウラではその音を出していない

仮に1拍目のウラでもメロディをなぞると、エコーではなく、ただの和音の刻みによる伴奏になってしまいます。

シューマン「幻想曲 Op.17 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、5-6小節)

内声にメインのメロディが浮かび上がってきますが、それを追っかけるように、丸印で示した音がエコーしています。ただなぞっているだけでなく、“オクターブ上” でエコーしているので、それがまた良い味を出していると言えるでしょう。

モーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331(トルコ行進曲付き) 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、88-89小節の上段)

メインのメロディは親指で演奏する音。この例でもやはり、1オクターブ上で遅れて鳴らされている音がメインのメロディをエコーしています。

ブラームス「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.5 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ここでのメインメロディは段に出てきている8分音符の動きですが、下段の丸印で示した音が、16分音符分遅れて、メロディを1オクターヴ下、部分的に2オクターヴ下でなぞっています。

時間差到達の味わいと、オクターヴユニゾンによる独特の音色が、メロディを効果的に演出。

ラフマニノフ「前奏曲 変イ長調 Op.23-8」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

下段の4分音符も重要ですが、丸印で示した高い音がより重要なメロディ。メロディ後追い型エコーというよりも、エコー的な表現そのものが主メロディになっています。

シューベルト「楽興の時 第4番 D 780/4 Op.94-4」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

丸印で示した4つの音は、左手で演奏される1オクターヴ下の同音よりも16分音符一つ分遅れてエコーのように発音されます。この例が特徴的なのは:

・主役は右手パートだが、遅れて出てくるのも右手パート(メロディ後出し型エコー)

・すでに3小節目からは変化し、ごく短い間の表現

ちなみにエルヴィン・シュタインは、「作品構造と演奏」という書籍の中で、1-2小節に関して「実質的に(オクターヴ)ユニゾン」だと表現しています。

・作品構造と演奏 著:エルヴィン・シュタイン 訳:黒川武 / 全音楽譜出版社

本項目の作品における、時代による特徴の違い:

・古典派:構造的な明確さ

・ロマン派:表現的な自由さ

‣ 4. 実像の中から出てくるエコー

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より イタリア水夫の歌 Op.68-36」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

音響構造:

・ペダリングによる響きの重層化

・実像とエコーの共存

表現技法の革新:

・従来のエコー概念の拡張

・新しい音響効果の創出

多くの楽曲に出てくる通常のエコーでは、ダイナミクスで対比を作るだけのケースが多いのですが、この譜例の部分では事情が異なります。

作曲者のシューマン自身によるダンパーペダルの指示があり、f によるはっきりとした響きの実像の中から、pp のエコーが生まれてくる効果が演出されています。

通常のエコーでは、強奏の響きが消えてから弱奏が出てくるので、ある意味、強奏の響きが聴衆の記憶残像として残っていて、そこから出てくるエコーということになりますね。

実像の中から出てくるエコーと記憶残像の中から出てくるそれとの表現の違いを、区別して捉えるようにしましょう。

► 作曲家自身による明確なエコー指示

エコー表現の分析において重要なのは、作曲家が明示的に「Echo」等の指示を残しているケースの存在です。これらの実例は、上記4タイプの理論的分類を裏付ける貴重な実例となります。

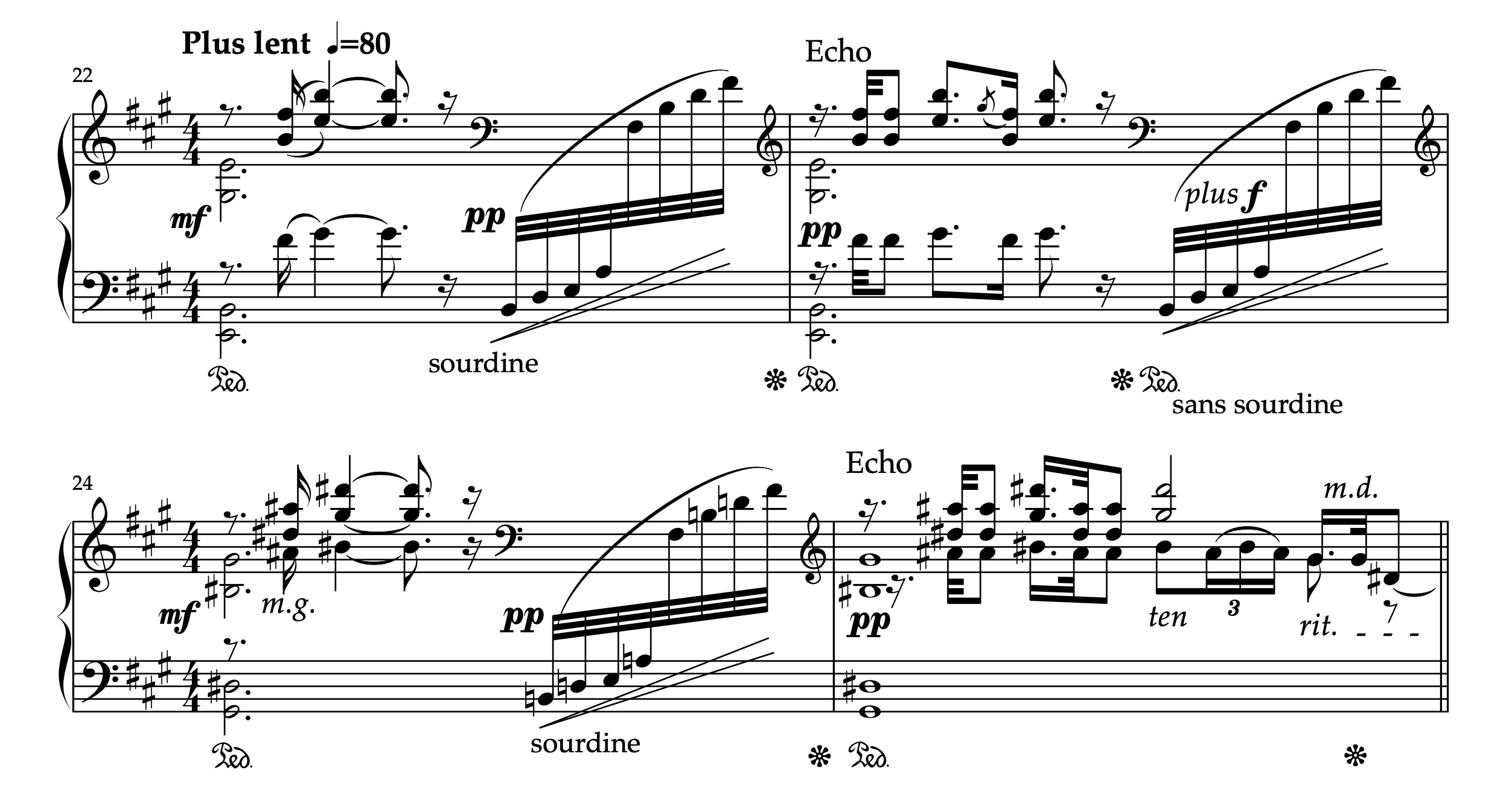

セヴラック「ひなたで水浴びする女たち(バニュルス=シュル=メルの思い出)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、22-25小節)

様々な指示が書かれていますが、これらはすべて作曲家自身による書き込みです。

この譜例で注目すべき点:

作曲家による明示的指示:

・「Echo」の文字による明確な表示

・sourdine(ソフトペダル使用)とsans sourdine(ソフトペダル不使用)の対比指示

・細かなダイナミクス変化(mf → pp → plus f )

複合的エコー技法の実現:

・メロディ後追い型とダイナミクス変化型の融合

・音色変化による空間的表現効果

・強弱変化による立体的構造

23小節目のエコー分析:

・22小節目に対する明確な呼応関係

・音型にも差がつけられ、pp の箇所では軽い音遣いに変化している

・plus f の部分はダイナミクスが上がっているため、エコーの仲間というよりは、次の小節に属するつなぎ

演奏解釈上の意義

このような明示的指示は、演奏者にとって以下の点で役に立ちます:

・解釈の方向性の明確化

・作曲家の音響的意図の確実な把握

・他の楽曲でのエコー判断の参考指標

歴史的文脈

特に近現代作品において、このような明示的エコー指示は散見されます。発見した際は:

・どのタイプのエコー表現が用いられているか

・時代様式や作曲家固有の表現技法との関連

これらの視点から眺めることで、より深い楽曲理解が可能となります。

► 分析的考察

各エコー表現の歴史的発展と構造的特徴を踏まえ、以下の観点から考察を深めてみましょう:

音楽表現としての意義:

・時代様式における位置づけ

・作曲家個人様式との関連

・音響的効果の革新性

► 演奏の注意点

分析的理解に基づく演奏解釈の方向性:

1. ダイナミクス変化型:

・やたら何でもかんでもエコーにしない

・作曲家がダイナミクス指示をしていない場合は、控えめに用いる

2. 遠景型:

・イメージを持って、極めて軽く演奏する

・オーケストラで演奏するとしたら、メロディとは ”別の楽器” で演奏するはず

3. メロディ後追い型・メロディ後出し型:

・存在感の優先順位を考える

・あくまでメインは主のメロディであるということを忘れずに

4. 実像中のエコー:

作曲家がペダル指示をしていないケースで、なおかつ、ペダルを使っても使わなくても成立するところでは、

演奏者の解釈でどのようなエコー表現にするのかを考えて、使い分ける

► 終わりに

エコー表現は、楽曲構造や音楽表現の重要な要素として機能してきました。時代とともに発展を遂げ、新たな表現可能性を開拓してきたこの技法の理解は、楽曲分析の重要な視点です。

本記事で示した分析例を参考に、他の楽曲でもエコー表現を見つけて、その構造的・表現的意味を考えてみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント