【ピアノ】暗譜の攻略テクニック大全:確実な記憶から本番対策まで

► はじめに

暗譜の攻略は、ピアノ演奏における大きなテーマの一つと言えるでしょう。単純な丸暗記ではなく、音楽的理解に基づいた確実な暗譜を実現するためには、複数の視点からのアプローチが必要です。

本記事では、暗譜を攻略するためのテクニックを、4つの観点から体系的にまとめました。自身の演奏レベルや曲の難易度に応じて、必要なものを選んで活用してください。

► A. 音楽的理解を深めるテクニック

‣ 1. 目の前の楽曲にもっと興味と理解を持つ

目の前の楽曲にもっと興味と理解を持つことが結局、暗譜の攻略にもつながります。「勉強が苦手でも、興味があることを語らせたら何時間でも喋っている」という知人は一人だけではないはずです。

「学習効果が上がらない」というのは、「覚えにくい」ということに加えて「覚えた(と思った)ことをじきに忘れてしまう」という部分も含まれています。内容を理解していないまま暗記したことは、引っ張り出しのきっかけもないですし、記憶への残しようがなく、あっという間に頭からいなくなってしまう。だからこそテスト勉強の一夜漬けは、その場しのぎにしかならないのですね。

勉強と演奏における暗譜では異なる部分もあるわけですが、「興味をもっていて、なおかつ内容を理解していたほうが、覚えやすいし忘れにくい」という部分は共通しているでしょう。

もっと楽曲に興味を持つと、もっと調べたり分析したくなり、もっと音楽的理解が深まっていく。そこまでの理解に「弾き込み」がプラスされると、暗譜は一気に進んでいきます。

‣ 2. 暗譜のための和声分析は、軸の和声に目をつける

暗譜の確実性を上げるために和声を理解したほうがいいのは確かです。

このWebメディアでは「楽曲分析において和声分析は重要視しなくてもいい」と書いてきました。しかしそれは、楽曲の全てのところにシンボル化された和声記号を書き込んでも分析した気になってしまうだけだということを言っているのであって、分析入門段階が終わっても和声が全く不要だと言っているわけではありません。

暗譜のために和声を分析するのであれば「軸の和声」に目をつけてみるのがいいでしょう。「軸の和声」とは、下側の譜例で抜き出した和声のこと。

グリーグ「ピアノソナタ ホ短調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、206-208小節)

譜例(上)を見ると一見音が多くあるようですが、作曲の発想自体はシンプル。譜例(下)で示した軸になっている和声が根幹としてあり、他の和声へはそこからアプローチしているだけです。

譜例(下)で、なぜ、それぞれの2拍目裏の音を抜き出したのかというと、次の小節の和音へ経過としてつながっているからです。それぞれの1拍目ウラの音は、ただ単に1拍目表と同じ和音である2拍目表の和音へ刺繍的に戻ってくるだけのものなので、軸の和声には含めませんでした。

このように根幹さえ理解できていれば、弾いている最中にちょっと忘れても大づかみの和声から復帰できるのでリスク回避につながります。

‣ 3. 口で歌えないところは暗譜が危ない

メロディがはっきりとある楽曲の場合は、楽器を使わずに最初から最後までメロディラインを歌ってみて下さい。

易しい楽曲であれば無理なく歌えると思いますが、和声進行が複雑になってくるとメロディも思わぬ音程で移動したりして、「理解しているつもりになっていたけれど、楽器で音程をとらないと歌えない」というところが出てくる方もいるはずです。

ピアノという楽器は「増音程」や「複音程」などであってもキーを順番に下ろせばその音が出てしまうので、楽譜を見ながら十分に弾けていても意外と音楽を理解できていなかったりするのです。

理解不足で歌うときに音程をとれない部分は、暗譜でつまづく危険箇所だと思っておいてください。

► B. 基本的な練習アプローチ

‣ 4. 勢い暗譜を脱する

速いテンポの楽曲で陥りがちな「勢い暗譜」から脱却することが、確実な暗譜への第一歩です。

勢い暗譜とは何か

「勢い暗譜」とは正式な用語ではありませんが、速いテンポでは弾けるのに、ゆっくりのテンポで弾くと暗譜が飛んでしまう現象を指しています。これは手の動きが自動化されており、音楽の内容を本当の意味で理解できていない状態。勢いで手が動いているだけなので、本番で緊張したり、予期せぬ状況が起きたりすると、突然暗譜が飛んでしまうリスクを抱えています。

勢い暗譜の典型的なパターン

テンポを落とすと弾けない:

・速いテンポ:問題なく演奏できる

・ゆっくりのテンポ:音が分からなくなる、止まってしまう

片手で弾けない:

・両手では弾けるのに、右手のみ・左手のみでは演奏できない

・これも勢い暗譜の一種

勢い暗譜を脱する具体的な対策

1. 複数テンポでの暗譜チェック

速いテンポの楽曲では、最低3パターンのテンポで暗譜チェックを徹底してください。音楽をきちんと理解していれば、どのテンポでも安定して暗譜で演奏できるはずです。

・超ゆっくり(本来のテンポの30-40%)

・中程度(本来のテンポの70-80%)

・本番テンポ(100%)

2. 片手練習の徹底

両手で弾ける箇所も、必ず片手ずつで確実に弾けるようにします:

・右手のみで完璧に暗譜チェック

・左手のみで完璧に暗譜チェック

・再び両手で統合チェック

これらのチェックでは、ICレコーダーなどで録音しておいて、どこがどうできていないのかを記録しておくといいでしょう。

自動化への依存を減らす

「できる限り、あらゆる自動化に頼らない状態を作る」ことが重要です。常に音楽的な理解に基づいて演奏する意識を持ちましょう。

勢い暗譜は一見問題なく弾けているように見えますが、本番での安定性に欠けます。複数テンポでのチェックと片手練習を通じて、質の高い暗譜を目指しましょう。

‣ 5. 暗譜にとっての一番の基本は「弾きこみをすること」

暗譜にとっての一番の基本は、弾きこみをすること。

弾きこみの目安としては「弾いている最中にヒヤヒヤしないのが目安」です。

筆者は、学生の時に初めてショパン「ピアノソナタ第3番」に取り組んだ際、本当に短い練習時間で本番を迎えなくてはいけませんでした。一応暗譜してはいましたが、弾いている最中に落ち着かない、落ち着かない。暗譜が危ないところだけでなく、最初から最後までヒヤヒヤしていました。こういった状態では、あらゆるところで暗譜が飛ぶことは目に見えていますし、飛んだ場合に、すぐに復帰できるかどうかも危ういでしょう。

しかし、ある一定以上の弾き込みをすると、このヒヤヒヤが無くなるタイミングがある。もちろん本番では緊張しているけれど、変なヒヤヒヤ感はない。この段階まで弾き込んで欲しいと思います。「一応、暗譜ができた」という段階では、ヒヤヒヤは残っています。まだまだ弾き込み足りません。

また、弾き込み期間というのは潜在的な危険なところに気づくためにも必要です。「潜在的な危険なところ」というのは例えば、以下のようなものです:

・普段は暗譜が飛ばないけれど、まれに飛んでしまうところ

・まれに運指を間違える、かつ、一度間違えると修正がききにくいところ

こういった部分というのは、弾き込みを長くやっているとはじめて顔を出すことも多いでしょう。弾き込みをしたことが原因で発生したというより、いずれ本番やら何かしらのタイミングで出てきてしまうものなのです。

弾き込みをしていて出てきてしまったときに肝を冷やし、対策しなければいけません。そのようにして、本番で成功できるように調整していくべき。

本番までにある時間を少しでも多く弾き込みのために使って、潜在的な盲点をケアしておきましょう。

‣ 6. とりあえず、力づくで暗譜する方法

暗譜に関するさまざまなテクニックを経なくても、とりあえず、力づくで暗譜する方法。

暗譜が飛んだところで必ず立ち止まり、覚えてから先へ進むことを徹底し、順につなげていってください。

当たり前のやり方のように感じるかもしれませんが、暗譜できていないところで対策を講じるという点で、ただ単に楽譜を見ながら弾いているだけとは異なります。

まず、ICレコーダーを回しながら、通し練習をするつもりで集中して弾きます。そして、暗譜がうまくいかなかったところが出てきたら、録音を聴き直して暗譜が飛んだ理由を追求し、前後を何度もさらって身体で暗譜します。ここまでやったら、再度、録音しながら最初から通し練習をしてください。そして、暗譜が上手くいかなかったところで同様に練習して覚えていきます。

この繰り返しで、とりあえず最後まで通せるようにします。

最後まで通せるようになってからもこのやり方を繰り返して、今まで出来ていたつもりになっていた落とし穴を埋めていってください。

また、暗譜出来ていないところが多過ぎる場合は、一段ずつ暗譜し、それが出来てから先へ進むのも一案。

「一段ずつ」というのは目安なので、4小節ずつでも8小節ずつでも構いません。「今さっき弾いた内容を忘れないうちに再度そのところを弾く」ことを何度でも行うことで、記憶に定着させましょう。

‣ 7. 暗譜を少しでもラクにしたければ、譜読みを重視する

【構造や、その他の音楽的な内容を読み取っておく】

譜読みの前に簡単なアナリーゼをするのがおすすめですが、譜読みの最中にも、構造やその他の音楽的な内容を少しでも深く読み取れるよう、目を光らせるようにしましょう。音の高さとリズムを読み取って弾くだけでは十分ではありません。

音楽的な理解が足りていないことが原因で暗譜で行き詰まったりパッセージが上手く弾けないということは、頻繁に起きます。

【読み間違いをひとつでもなくす努力をすること】

譜読み間違いがあることにある程度弾き込んでから気づくと、修正に時間がかかる可能性があるうえ、暗譜をする時にも思い出してふと頭をよぎる恐れがあります。

・小節内有効臨時記号

・リズム

・クレッシェンドやデクレッシェンドの始める位置

これらは読み間違いが多い典型例。その他、あらゆることに注意して譜読みしていきましょう。

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍より、暗譜と譜読みについて書かれた文章を抜粋紹介します。意識をすることの重要性が語られている点に注目してください。

暗譜に要する時間は、譜読みに払われる注意力によって、劇的なまでに変化することが知られている。

集中せずに、内容に注意を払わず、機械的に楽譜を読むだけなら、いつまで経っても暗譜は出来ないかもしれない。

だが、与えられた楽譜をその意味について極度に集中しながら読むなら、ほんの数回読んだだけで暗譜が出来てしまうこともあるだろう。

機械的なアプローチと意識的なそれとの違いは非常に大きい。

(抜粋終わり)

・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

► C. 技術的なポイント

‣ 8. アルペジオでは運指が重要

アルペジオでつまづいて暗譜が飛んでしまうと非常にもったいないわけですが、これは、ある程度予防できます。方法はいたってシンプル。

練習のときから、3の指と4の指のどちらを使っているのかを整理して把握してください。

ハノンにも基本のアルペジオは出てきますが、実際の楽曲でも「123 123 …」「124 124 …」などで弾くアルペジオが多く出てきます。3の指と4の指というのが肝。3の指でいつも弾いていたところで4の指を使ってしまったり、その逆をやってしまったり。このようにしてヒヤッとなり暗譜が危なくなったことは、筆者自身にも経験があります。どちらでも弾けてしまうからこそ危ないということ。

どちらの運指を使うのかをしっかりと決めてしまって、その運指を意識しながら練習を重ねるに限ります。

‣ 9. 繰り返しでは、出来る限り共通した運指を使う

暗譜で失敗しないためには、「繰り返しでは、出来る限り共通した運指を使う」ということが重要です。

「音楽の内容は似ている、もしくは同じだけれども、運指は整合性がとれていない」

これでは、間違えてもう一方の運指を使ってしまい、そこでアクシデントが起こる可能性も。動揺して暗譜にも影響が出てきてしまうでしょう。

例えば、ソナタ形式における提示部の第2主題と再現部の第2主題は別々の調になることが多いのですが、このときに「音型はほぼ同じだけれども、調が異なる繰り返し」に出会うことになります。

以下の3ステップで運指を決めるといいでしょう。

1. まず、提示部の第2主題の運指をかためる

2. その運指を、いったん再現部の第2主題へ丸写しする

3. 再現部の第2主題をさらい、運指変更が必要な部分のみ変更する

このようにすると、本当に変えざるを得ない部分を除き、それぞれのセクションの運指に共通点を持たせることができます。

繰り返しであれば、他の形態にも広く応用ができる決め方です。以下の具体例で学習してみましょう。

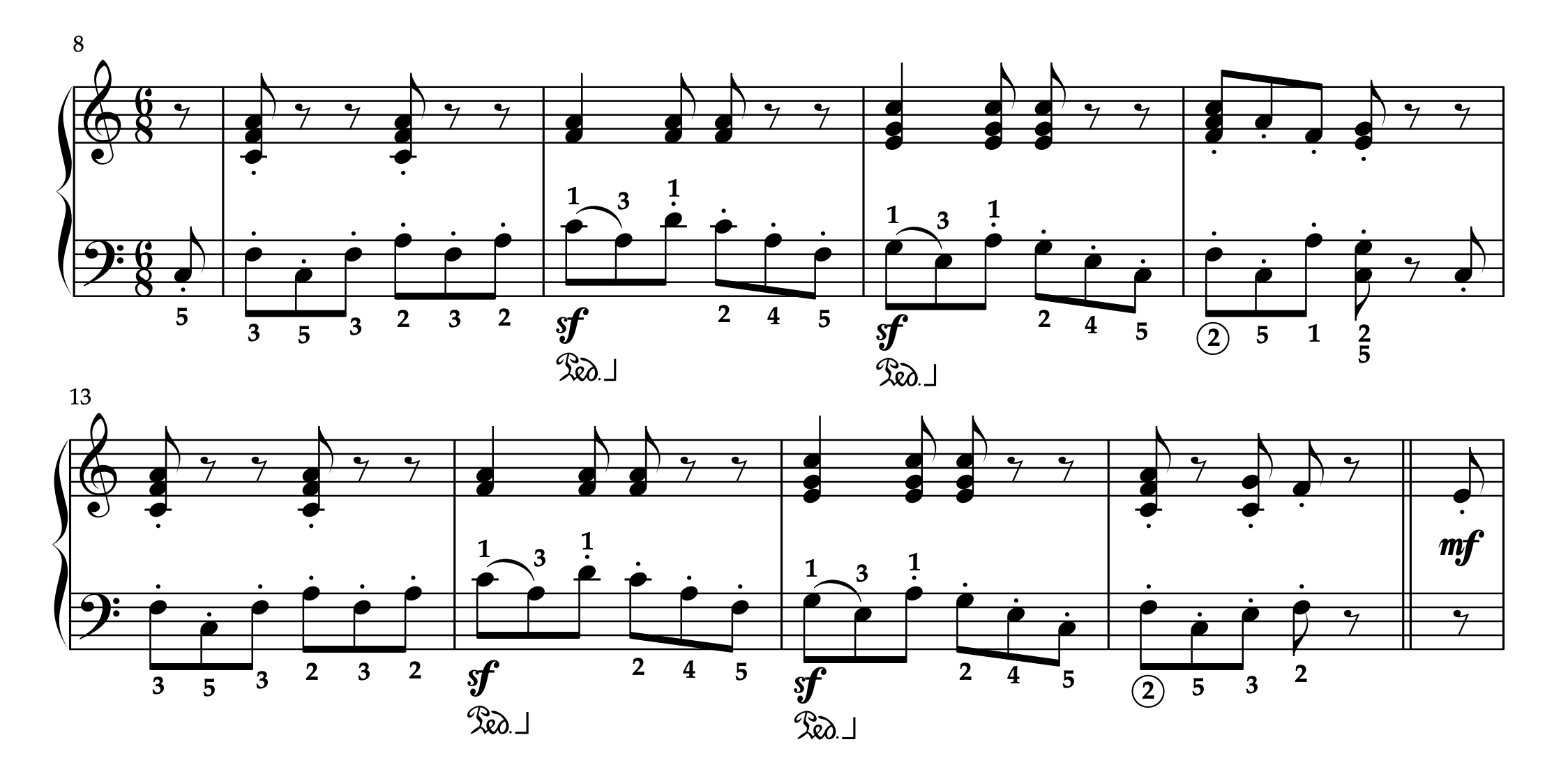

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-8 勇敢な騎手」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-16小節)

譜例は9小節目のアウフタクトから始まっています。

9-11小節と13-15小節は同様の繰り返しなので、当然、同じ運指で弾くことで頭を整理すべき。

そして、さらなるポイントは、「12小節目の丸印で示した2の運指」と「16小節目の丸印で示した2の運指」の統一です。

両小節は似ていながらも、少し異なることが分かるでしょう。一部の楽譜版では「前者を3の指で、後者を2の指で」と指示しているものもありますが、それだと、混乱して失敗する可能性が高くなります。前者が3の指で弾きにくいのであればそれもアリなのですが、ここではそうではありません。後者は2の指で弾かないと直後がつながらないので、前者の運指を後者に合わせます。

特別演奏技術上の問題が生じないのであれば、原則、運指は統一させられるところまでさせ切ってください。

‣ 10. 繰り返しでは、明確な意図がなければ共通したペダリングを使う

ダンパーペダルを感覚で踏んでいる学習者に多いのですが、ほぼ同じ形、あるいは、全く同じ形の音楽の繰り返しが出てきたときに、ペダリングが統一されていないことがあります。

「繰り返しでは表現をこのように変えたいから、ここの部分はペダリングを新たに設定した」などと説明出来るくらい固まっていればいいのですが、そうでない場合は、原則統一してください。かなりよく似た繰り返しでペダリングが不統一だと、暗譜で足を引っ張る可能性があるからです。

「暗譜のために整合性をとる」という考え方の重要性は、運指など他の要素にも言えることですが、特にペダリングは、感覚でやっていたりと楽譜に書き込まない方も多く不統一になりやすいので、重要性をより強く感じるべきでしょう。

‣ 11. 全く同じ音型の繰り返しでは「繰り返しの勘定」をする

シャンドールは、

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍の中で、暗譜のプロセスの四つの要素として以下のものを挙げています。

(1)視覚的な暗譜

(2)聴覚による暗譜

(3)筋肉の運動感覚による暗譜

(4)頭脳的ないし分析的な暗譜

この4番の解説の中で、以下のような文章があります。

音楽の中には、拍子や繰り返しや休止符を勘定する必要がある箇所がある。これは特に現代音楽や協奏曲ないし室内楽について言えることだ。これらは知的な活動であり、他の三つの暗譜手段を効果的に補ってくれる。

(抜粋終わり)

この中の「繰り返しの勘定」という内容にピンとくるでしょうか。具体例を見てみましょう。

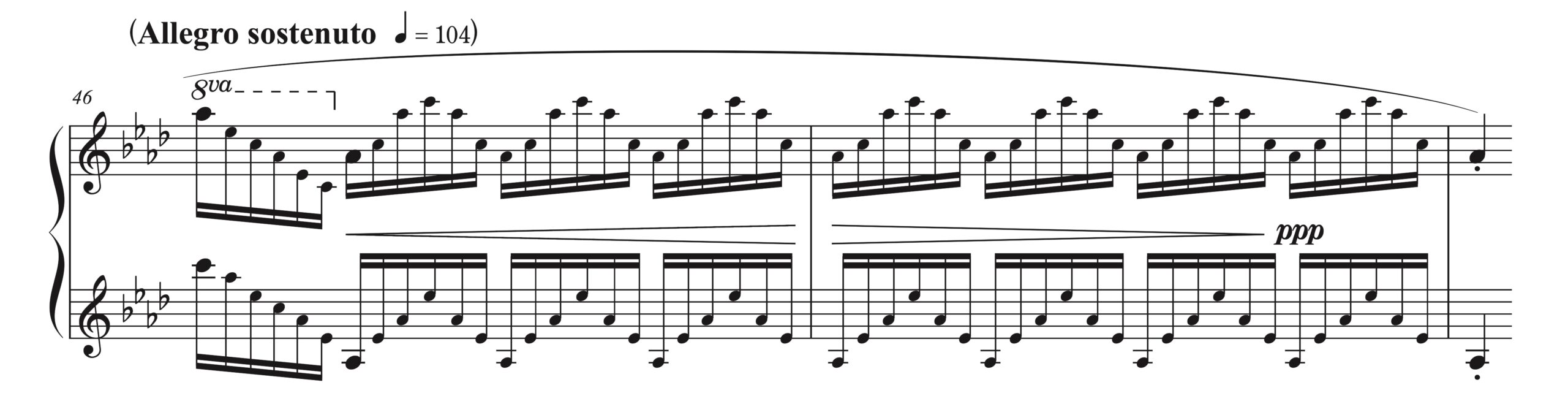

ショパン「エチュード(練習曲)op.25-1 エオリアンハープ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、46-48小節)

46小節2拍目から同じ音型が繰り返されていますが、一回多くなってしまったり、一回少なくなってしまったり、という暗譜のミスが目立ちます。多少でも音型に変化があれば間違えにくいのですが、全く同じ音型の繰り返しというのは、かえって暗譜しにくい一面も。

少なくともこの譜例の場合の対策方法はシンプル。「繰り返しの勘定」をすればいいのです。繰り返しは「7回」なので、「1回、2回、3回・・・」などと、心の中でカウントします。

小節線に頼って「46小節の2拍目から繰り返し始めて…」などと考えることは必要ですが、それだけでは高確率で回数を間違えます。特に今回のような小節頭から繰り返しが始まらないケースではなおさらです。

しっかりと、数えないといけません。

「回数を数える」というとなんだか音楽的ではないように感じるかもしれませんが、1回ごとに無意味なアクセントをつけたり頭を振ったりしなければ、何の問題もありません。

・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

‣ 12.「書き写し」で暗譜がはかどるのか

暗譜をするための方法として「楽譜を手書きで書き写す」というやり方を耳にすることがあります。

書くことで頭の中が整理されるので、その過程でいくつもの発見があることは事実。一方、「正しく書き写す」ということに頭が行きがちで「指の動きも伴ったうえで正しく暗譜する」ということとは離れている学習方法です。

第一、時間がかかり過ぎます。それならむしろ、暗譜が怪しいところを強く意識しながらピアノへ向かったり、せめて楽譜を丁寧に読んだりするほうが、「暗譜する」という観点ではプラスになるでしょう。

「すでに完全に暗譜している楽曲を、正しく楽譜へおこしてみよ」と言われたら出来るでしょうか。おおむねそれらしいことは書けるはずですが、細部に至っては正直分からないはず。「記譜する」と言う行為は、やや別の記憶能力を必要とするのです。

ただし、例外があります。「暗譜をする」という意図と同時に別の意図も持たせるのであれば、やってみる意味はあると思います。

例えば、ベテラン俳優の仲代達矢さんは、舞台の稽古前のセリフを覚える時期になると全てのセリフを書道筆で紙へ書き写して家中に貼るのだそうです。「覚えるため」と語っていますが、おそらくそれだけでなく精神統一の意図もあるのでしょう。一つの大事な本番へ向かっていくための儀式のような位置付けになっているのだと思います。

「あえて “手書き” で書く」というのは、それくらい自分と向き合う行為であることは、筆者も作曲をする際に実感しています。

ピアノ演奏に関しても、もしこのような意図があるのであれば、暗譜へのある程度の影響も期待しつつ「楽譜の書き写し」をやってみるのもアリかもしれません。

► D. トラブル対策と管理

‣ 13. 各段の一番左の小節から、演奏を始められるようにしておく

J.S.バッハのフーガなどの一度止まってしまったら復活するのが難しい楽曲でこそ使える技としては、「自分が使用している楽譜における、各段の一番左の小節から、演奏を始められるようにしておく」というものがあります。

各段の一番左の小節が必ずしも音楽的に区切りのいいところとは限りません。しかし、声部が入り組んでいる楽曲こそ、どこからでも弾き始められるようにしておかなければなりません。その一つの基準として、各段の一番左の小節というのは目のつけどころ。

少なくとも、復活できずに曲頭からもう一度弾き始めてしまうという状況は回避出来ます。

‣ 14. ページの変わり目に注意

暗譜が飛んでしまうところは割と共通していて、以下の二点です:

・段の変わり目

・ページの変わり目

特に「ページの変わり目」は、つまづきポイントの代表箇所と言えるでしょう。

ではなぜ、こういったことが起きるのでしょうか。おそらくですが、練習の仕方に原因があるはずです。

譜面を見て練習している時、ページの変わり目では譜めくりをしますね。この際、さっとめくったつもりでも、やはり演奏以外のことに気を取られていることになります。つまり、「譜めくりのことを考えずに通り過ぎる」という経験を暗譜するまで一度もしていない。これが、大きな原因だと思われます。

対策は、以下の二点です:

・早い段階で、ページのまたぎだけでも楽譜を見ずに弾けるようにしておく

・ページの変わり目ジャストから弾き始められるようにしておく

楽譜によって多少のレイアウト差はあるので、「自分が使っている楽譜で」のことを言っています。

前者はもちろん、後者の練習も取り入れましょう。ページの変わり目が危ないのであれば、そこから弾き始められるようにしておけばいいのです。「ページが変わった後の、いちばん最初の小節から」ということ。仮にそこが音楽的にキリのいいところでなかったとしても、その場所から弾き始められるようにしておく。特にJ.S.バッハのフーガなどの暗譜では有効な練習方法です。

これら二点さえこなしておけば、とりあえずページの変わり目については心配ないでしょう。

‣ 15. 練習中に暗譜でつまづいたら、思い出すまで30秒探ってみる

練習中に暗譜でつまづいたら、すぐに「楽譜」という答えを見ずに、手探りでもいいので30秒程度探ってみてください。ソルフェージュ能力により一応思い出せる場合もあるでしょうし、全く思い出せない場合もあるでしょう。

この過程の中で、どういった部分のつなぎで何が分からなくて次へ進めないのかを自覚出来るようになります。

この30秒を経てから楽譜を見ると、分からなかったところの景色や見れることの喜びが全く異なることを実感できるでしょう。何となくつまづいたあたりから弾きまくるよりも、暗譜にとっては有効なアプローチです。

探る中で間違えて弾いても変なクセが付くことはないので、とりあえず、答えを見る前に30秒探ってみてください。

‣ 16. 自分にとって暗譜が飛びやすいところの傾向を知っておく

「とりあえず、力づくで暗譜する方法」の項目で書いたような方法も一案なのですが、真の上達のためには、飛んでしまった経験を次の楽曲でも活かせるようにすることが重要です。

まず、あらゆる楽曲で暗譜が飛ぶたびに、以下のような点を詳しく分析してみてください:

・どのような場面で暗譜が飛んだのか

・その時の心理状態はどうだったか

・技術的な難所との関連はあるか

・普段の練習でも不安を感じるところだったか

これらの分析を重ねることで、自分にとって暗譜が飛びやすいところの傾向が見えてきます。

著名なピアニストであり教育者のセイモア・バーンスタインは、

「心で弾くピアノ―音楽による自己発見」著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社

の中で次のように述べています。

度忘れの多くは、指や手が大きな音程を移る時に起こるので、5度あるいはそれ以上の音程は、すべて必ず覚えるように。

(抜粋終わり)

実はこの傾向は、筆者には当てはまりません。暗譜が飛びやすいところの傾向には大きな個人差があるため、自分特有のパターンを見つけることが重要です。そうすることで、新しい楽曲を学習するときにも要注意ポイントを事前に把握して、重点的に暗譜の確認ができるようになります。

「いざ暗譜が飛んだら、そこだけを覚えればいいのでは?」と思うかもしれませんが、前述のように、暗譜というのは、「普段は飛ばないけれど、まれに飛んでしまうところ」などといった「潜在的な危険なところ」がヤバイのです。こういった部分というのは、弾き込みを長くやっているとはじめて顔を出すことも多い。だからこそ、自分の傾向を把握して適切な対策を立てたうえで次の本番に臨む必要があります。

・心で弾くピアノ―音楽による自己発見 著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社

‣ 17. 暗譜対策における正しい時間のかけ方

一夜漬けで本番に臨むケースはよほどの場合以外はないと思います。一方、ある程度の期間練習していても「結局、うまく弾けないところが残った」なんて状態で本番間近になってしまうのは、筆者自身、経験があります。

純粋に難しいところがうまく弾けないのは、言ってしまえば仕方ありません。その箇所の練習に加えて基本的な能力も上げなくてはクリアできないので。

しかし、「暗譜が全然間に合っていない」というのは時間のかけ方のミスです。どうしても暗譜しにくいところはあるものですが、正しく時間をかけて暗譜の対策をすれば、全然間に合っていないということになるのはほぼあり得ません。

暗譜対策における正しい時間のかけ方のコツはいたってシンプル。

決して「あと1週間くらいで本番か」などといい加減に数えないことです。本番までの日数は、必ず指を折って数えてください。そして、毎日指を折ってカウントダウンしてください。追い込み期間では1本ずつ折れる指が減っていくので、本番へ向けた意識と期待が強くなっていくことが分かるはずです。

いい加減な残日計算をしていると数日ぶん余裕を削られる恐れがあるために、リスクとなります。これは意外とあるあるなのです。

逆算した正しい時間のかけ方で暗譜対策をする。そして、指を折りながら本番へ向けての楽しみも倍にしましょう。

► 終わりに

暗譜は、ただの記憶作業ではありません。音楽への深い理解と、確実な技術の裏付けがあってこそ、本番でも安定した演奏が可能になります。

本記事で紹介した数々のテクニックは、全てを一度に実践する必要はありません。まずは自分の課題に最も関係の深いものから取り組んでみてください。

そして最も大切なのは、暗譜を通じて作品への理解を深め、音楽表現の可能性を広げていくこと。確実な暗譜は、より自由な音楽表現への第一歩となるはずです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント