【ピアノ】小節途中からのセクション変化を読み取る

► はじめに

楽曲分析において、セクションの変化を正確に把握することは演奏の方向性を決める重要な要素です。特に、小節頭ではなく小節途中から始まるセクション変化は、楽曲の構造理解に大きな影響を与えます。

本記事では、具体的な楽曲例を通じて、この重要な分析技術を習得していきましょう。

► 具体例による分析

‣ 小節途中からのエンディングの開始

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第2楽章」

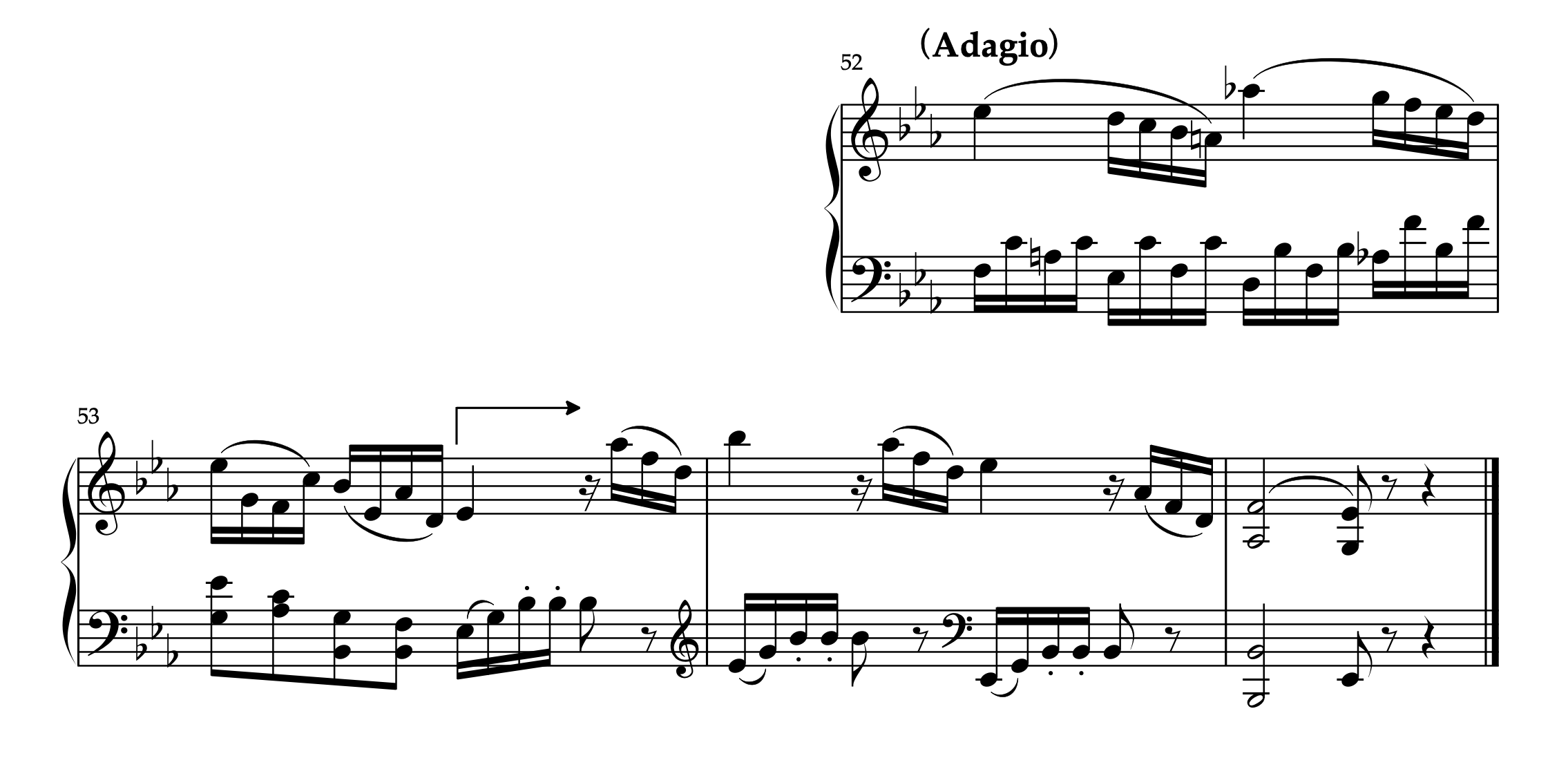

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

分析ポイント

この楽曲では、53小節目の3拍目(矢印部分)からエンディングが始まります。一般的には小節頭からセクションが変化することが多いため、この点は特に注意深く観察する必要があります。

なお、48小節目からをコーダ(終結部)とする解釈も妥当であり、演奏者の解釈によって表現方法が変わる興味深い例でもあります。

構造的特徴で着目すべきなのは、以下の3点です:

セクション開始位置

小節頭ではなく、3拍目という小節途中からの変化

動機の再利用

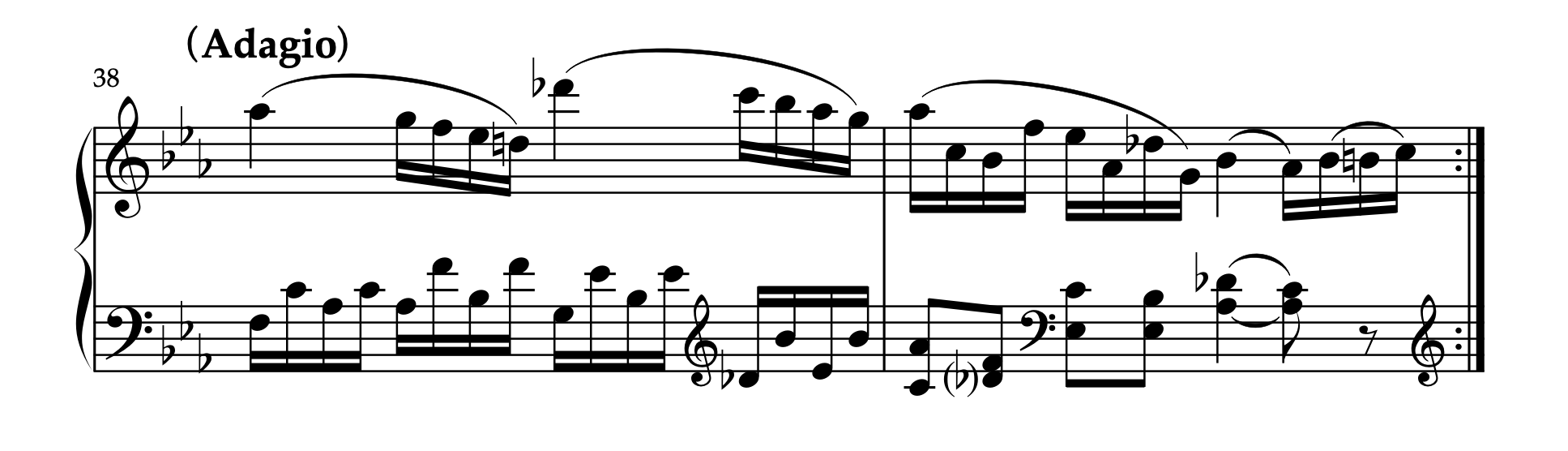

53小節のカギマーク部分は、39小節1-2拍目の素材を再利用しており、音楽的な統一感を保ちながらエンディングへの移行を図っている

拍節の調整

エンディングは小節途中から始まっているが、1小節半という長さで自然に最終小節に接続され、拍節感が整えられている

譜例(38-39小節)

‣ 小節途中からの次セクションの開始

シューマン「献呈(クララによる編曲版)」

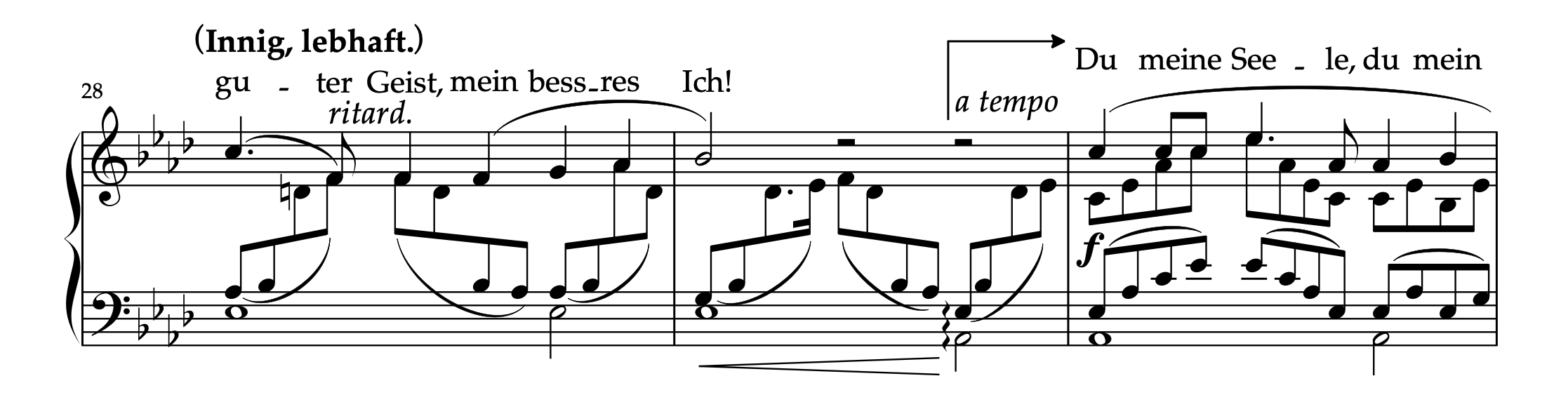

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、28-30小節)

分析ポイント

30小節目から曲頭のテーマが回帰しますが、a tempo の配置位置が重要な分析の手がかりとなります。

テンポ指示の意味

この a tempo は29小節3拍目(3/2拍子)に配置されており、速度変更に留まらない構造的意味を持っています。この配置により、29小節3拍目は:

・前セクションの終結部分ではなく

・30小節目のテーマ回帰への「アウフタクト的な役割」として機能

・新しいセクションの始まりとして解釈される

重要な観点

作曲家が配置する a tempo のテンポ指示は、しばしば音楽的な転換点を示す重要なマーカーとして機能します。

► 重要な分析観点

「小節途中からのセクション変化の読み取り」において、上記の分析より、以下の2点の重要性が分かりました:

作曲家による指示の位置:テンポ指示、強弱記号などの配置位置に注目

素材の追跡:既出の音楽素材がどのように再利用されているかを分析

► 終わりに

小節途中からのセクション変化は、クラシック音楽において頻繁に用いられる重要な作曲技法です。この変化を正確に読み取ることで、楽曲の構造をより深く理解し、音楽的により説得力のある演奏が可能になります。

構成の把握により、「どこまでを大きな一つのまとまりとして捉えるか」という演奏の方向性が決まるため、常に注意深く楽譜を読み、これらの変化点を見抜く力を磨いていきましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント