【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-15 春の歌」の詳細分析

► はじめに

本記事では、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」を例に、楽曲全体で数箇所にしか現れない「限られた書法」に着目し、その構造的意味を探ります。また、音域の使い方やタイを介した役割移行などの重要な要素を詳しく分析していきます。

この分析を通じて、「春の歌」の魅力を再発見し、他の楽曲分析にも応用できる実践的な手法を身につけていきましょう。

► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-15 春の歌」

‣ 1. 限られた書法とその構造的関連性の分析

· 限られた書法とは何か

ここで言う「限られた書法」とは、楽曲全体を通して数箇所にしか現れない書法のことを指します。これは通常、楽曲の中で特別な意味を持つ箇所や、構造的に重要な部分を強調するために意図的に用いられます。

限られた書法を見つけ出し、その意味を考察することで、楽曲理解を深めるヒントにすることができるでしょう。

·「春の歌」における限られた書法の発見

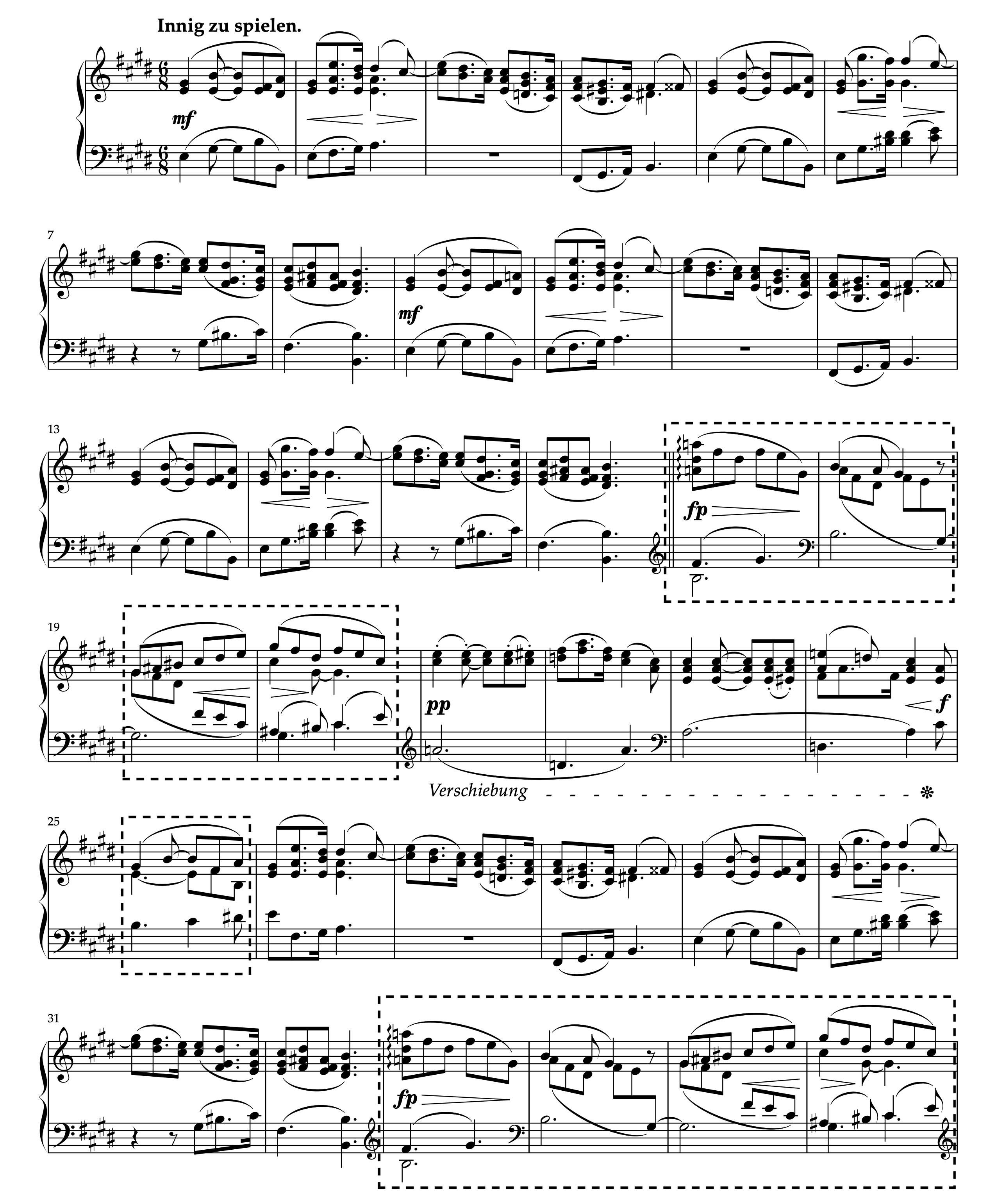

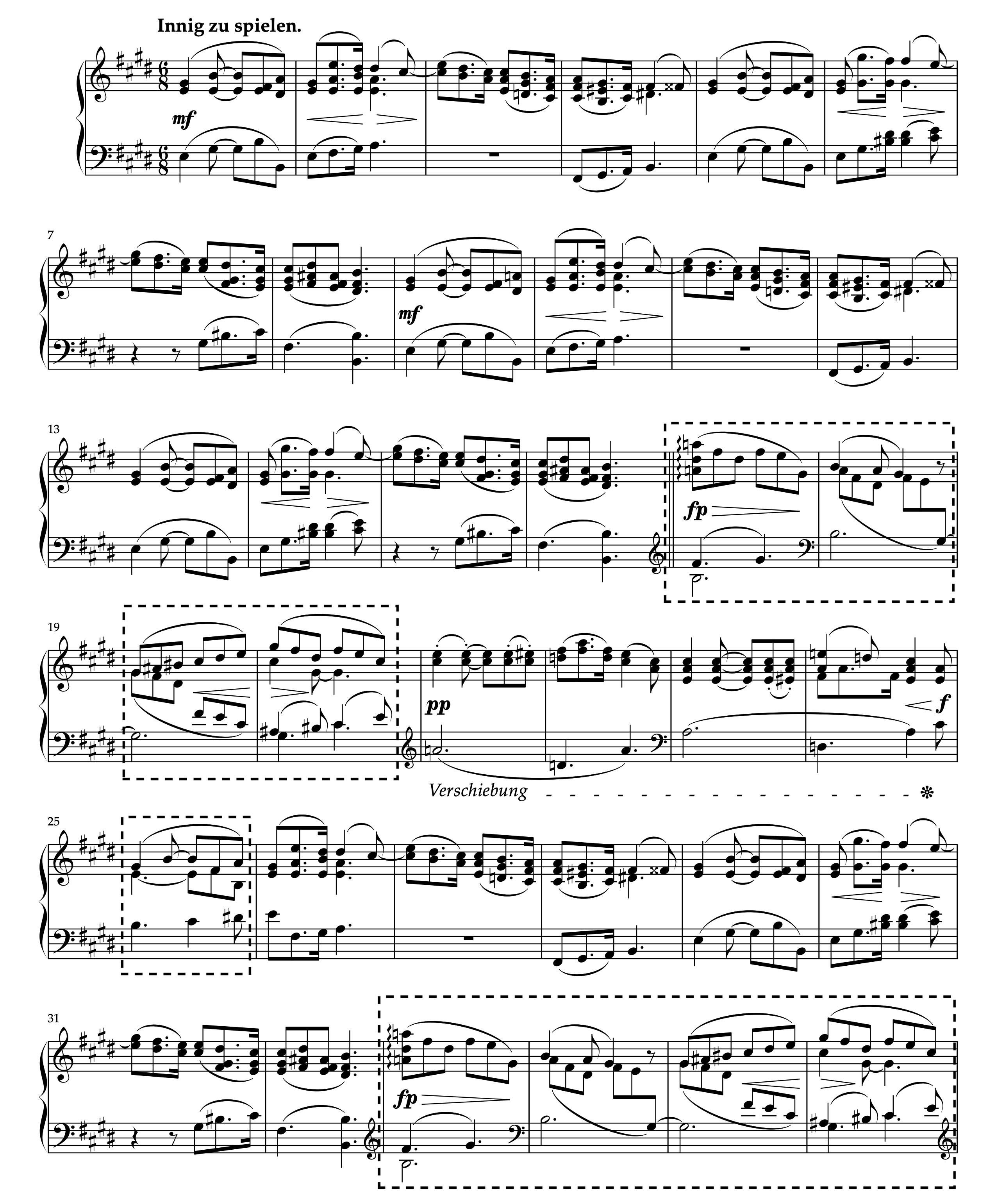

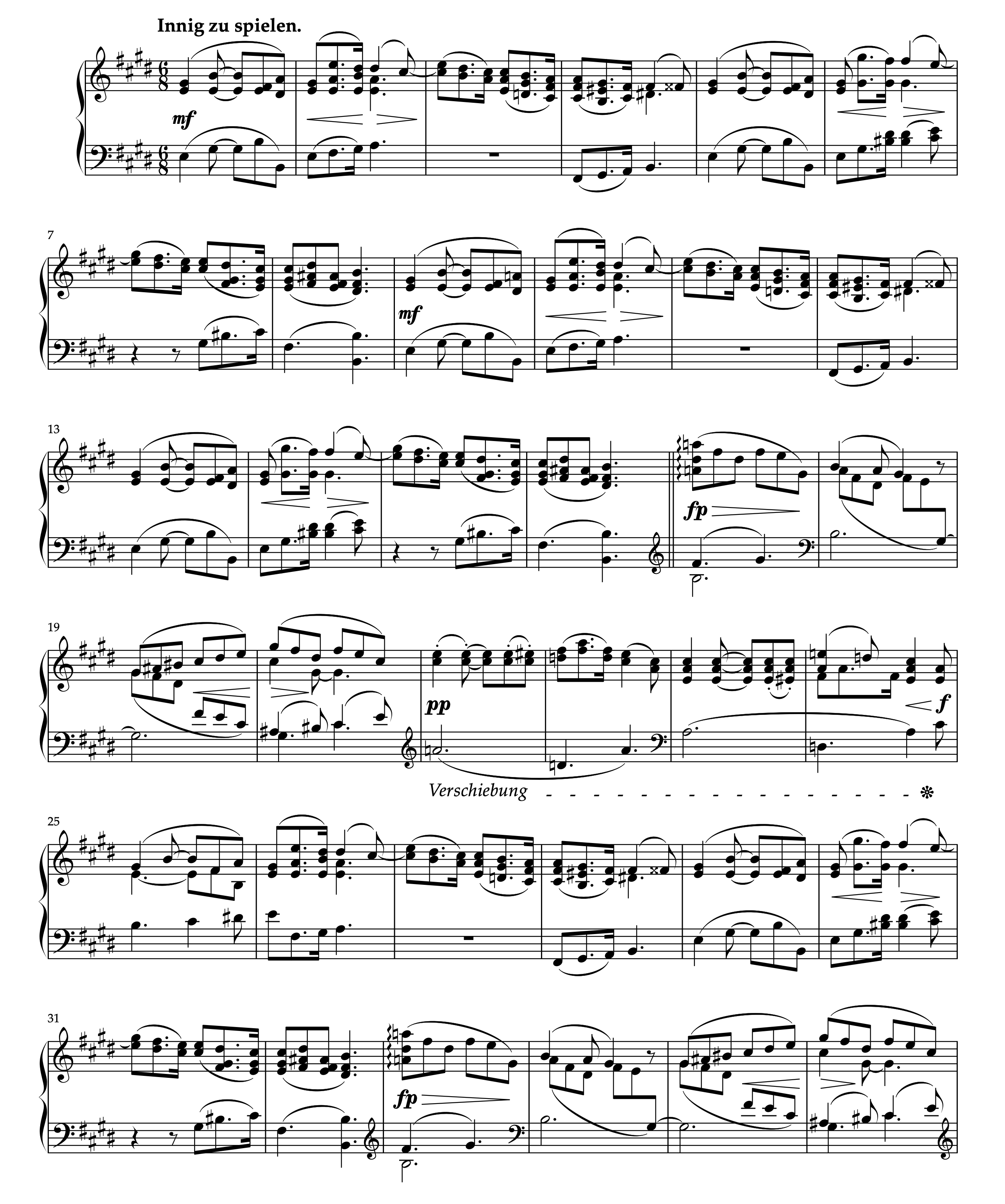

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

この楽曲の大部分では、メロディに対して下ぶら下げの団子和音が付き、左手パートも右手パートと同じリズム(リズミックユニゾン)で動くという書法が支配的です。つまり、全てのパートが同じリズムで動き、垂直的な和音の連続として音楽が進行します。

楽譜を詳しく見ていくと、一部の小節において上述の主要な書法とは異なる特殊な書き方がされていることが分かります。点線で囲んだ部分であり、具体的には:

・17-20小節

・25小節目

・33-36小節

・41小節目

・43小節目

これらの箇所では、各声部が独立的に動いており、複数の独立した動きが組み合わさった結果として和音を形成しているという特徴があります。これは主要な書法(全声部が同じリズムで動く垂直的な和音進行)とは異なるアプローチです。

· 限られた書法と楽曲構造の関連性

譜例(楽曲全体)

この限られた書法が現れる箇所を詳しく分析すると、楽曲の構造との密接な関連が見えてきます:

1. セクションの開始点としての機能

・17-20小節:楽曲の最初のAセクション(1-16小節)に続く新しいBセクションの開始点

・25小節目:Aセクション再現の開始点

・33-36小節:Bセクション再現の開始点

・41小節目:最終セクションの開始点

各声部が独立した動きをする書法が、常に新しいセクションの開始点に配置されているのは偶然ではありません。シューマンは意図的にこの書法を用いて、楽曲の構造的転換点を強調していると考えられます。

2. エンディングの予告としての機能

43小節目:この箇所は17小節目や33小節目と似た音楽的内容を持ちますが、ここから楽曲の締めくくりのためのエンディング部分が始まると解釈することもできるでしょう。26-27小節の繋ぎ部分と比較すると43小節目から変化が始まっており、この変化の起点を示しています。

· 他の楽曲への応用

この「限られた書法に着目する」という分析手法は、シューマンの「春の歌」だけでなく、あらゆる楽曲の分析に応用できます:

1. まず楽曲全体で最も多く使われている書法(主要な書法)を特定する

2. 主要な書法とは異なる、限られた箇所でのみ使用される書法を見つける

3. その限られた書法が楽曲のどのような構造的ポイントに配置されているかを分析する

4. 構造面以外にもその書法が示している内容があるかどうかを分析する

5. その結果から作曲家の意図を推測する

· まとめ

シューマンの「春の歌」を分析することで、「限られた書法」が楽曲の構造と密接に関連していることが明らかになりました。

「限られた書法に目をつける」という分析アプローチは、楽曲理解を深めるための有効なツールです。主要な書法から逸脱する箇所を見つけ、その意味を考察することで、作曲家の意図をより深く理解することができるでしょう。楽曲分析においては、「何が多いか」だけでなく「何が少ないか」にも注目するのがポイントです。

‣ 2.「音域」に着目した分析

· 音域の離れ具合と独立性

譜例(楽曲全体)

この楽曲の特徴として、両手の音域の「離れ具合」と「近づき具合」のコントラストが挙げられます。冒頭から見ていきましょう。

1-8小節目では、右手パートは中音域から高音域にかけて和音を奏で、左手パートは中音域から低音域にかけてリズミックユニゾン(右手パートと同じリズム)で動きます。ここでは両手の音域がはっきりと分離している部分と、近づいて一緒になる印象の部分が混在しており、そのことによって以下の効果が生まれています:

・全ての音が一体となった「カタマリ」として機能

・右手パートから独立した低音部ラインによる、独自の歌唱的な表現

例えば4小節目のような両手の音域が離れている部分では、左手パートの特徴的なリズム(8分音符、付点8分音符、16分音符、付点4分音符)がメロディックに響くことに着目しましょう。

ちなみに、楽曲全体を通して左手パートにこのリズムが出てくる時には、必ず右手パートと同時にリズミックユニゾンで使われる作りになっています。

· 音域が近づく箇所の分析

特に音域が近づく箇所 25小節・41小節:

曲の中でも最も両手の音域が接近する瞬間。あたかも両手で一つの音楽を紡ぎ出しているかのような効果があります。一方、ただの団子状の密集和音ではなく、3パート(メロディ、内声、バス)の線の密集であることに注目しましょう。

· 演奏のヒント

この音域の使い方から、演奏時に考慮すべき点として:

・両手の音域が離れている箇所では、左右の手の独立性を意識し、特に左手の歌唱性を大切に

・25小節、41小節などの両手が接近する箇所では、両手が一体となっていることを意識する

・ただし、一番重要なメロディラインが埋もれないように注意する

· まとめ

シューマンの「春の歌」において、両手の音域の離れ具合と近づき具合のコントラストは、音楽的表現手段として効果的に使われています。演奏する際には、この音域の変化に意識を向け、各パートの独立性と一体感の移り変わりを意識することが大切です。

‣ 3. タイを介した役割移行の書法分析

譜例(1-24小節)

· メロディから内声への役割移行

「春の歌」の冒頭から見られるこの書法は、シューマンがいかに楽曲の繊細さを大切にしていたかを示しています。

2-3小節目の移行部分(カギマーク参照)

2小節目でメロディとして登場するCis音は、タイによって3小節目まで保持されます。ここで注目すべきは、3小節目ではこのCis音の役割が「メロディ」から「内声(和声を構成する中間の声部)」へと変化していることです。

この手法によって得られる効果:

1. 音の連続性の確保:タイを使用することで、Cis音が同音連打するのを避け、滑らかな音楽の流れを作り出している

2. 新しいメロディの明確化:3小節目で新たに登場するE音(新しいメロディ)が、より明瞭に聴こえるようになる

3. 音色の自然な移行:メロディとしての役割から内声としての役割へ、音色が自然に変化する

同様の技法は、譜例内の他の箇所でも見られます(カギマーク参照):

・6-7小節目の移行部分

・10-11小節目の移行部分

・14-15小節目の移行部分

これらの箇所では、いずれもタイを介して「メロディ→内声」という役割移行がなされています。

· 内声からバスへの役割移行

18-19小節目の移行部分では、さらに異なる役割移行が見られます。

18-19小節目の移行部分(カギマーク参照)

ここでは、18小節目の内声Gis音がタイで19小節目まで保持され、19小節目ではバス(最低音)としての役割を担っています。この「内声→バス」という役割変化は、先ほどの「メロディ→内声」と「タイを介して役割を移行させる書法」という点では共通していますが、意味合いは異なる点に着目しましょう。

· タイによる役割移行の音楽的意義

この書法がもたらす効果は、単に技術的なものだけではありません。音楽的な意義も大きいと言えます:

1. 音楽の連続性:タイを使用することで、楽曲の流れが途切れることなく、自然に進行する

2. 声部間の有機的な関係:ある声部から別の声部へ音が移行することで、各声部間に有機的な関係が生まれる

3. ピアノという楽器の特性の活用:

・タイを使用した役割移行は、ピアノという楽器の特性(同時に複数の声部を演奏可)を活かした書法と言える

・ピアノは打楽器的な特性を持っているので、繊細な部分での同音連打は意外と耳についてしまう

· 演奏上の注意点

この書法を効果的に表現するためには、以下の点に注意して演奏することが重要です:

1. タイで結ばれた音の意識:物理的には同じ音であっても、役割が変わることを意識する

2. 新しい声部の明確化:役割移行後に新しく登場する声部(例:3小節目のE音)を明確に表現する

3. 指使いの工夫:タイで結ばれた音を適切に保持しながら、新しい声部を演奏するための指使いを工夫する

4. ペダリングの考慮:タイで結ばれた音を保持しながらも、新しい和声が濁らないようにペダリングを行う

· まとめ

シューマンの「春の歌」に見られる「タイを介して役割を移行させる書法」は、些細な技法のように思えますが、音楽の流れを滑らかにし、表現力を高める重要な要素です。

このような細部への配慮と工夫が、音楽の豊かさと深みを生み出していることを把握し、楽曲理解を深めていきましょう。また、ピアノ音楽の作曲や編曲を行う際にも、この書法を適切に取り入れることで、より自然で魅力的な音楽を生み出すことができます。

‣ 4. さらなる分析視点:意外性を持つ転調

この楽曲におけるさらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

【ピアノ】ピアノ曲の意外性テクニック:名曲に見る作曲家たちの工夫

► 終わりに

シューマンの「春の歌」Op.68-15の詳細分析を通じて、楽曲の表面的な美しさの背後にある、作曲家の緻密な設計を明らかにしました。

楽曲分析は、音楽をより深く理解し、演奏や創作に活かすための重要なスキルです。今回学んだ分析手法を他の楽曲にも応用し、音楽理解の幅を広げてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント