【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-11 シチリアーナ」の詳細分析

► はじめに

シューマンの「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)」は、ピアノ学習者にとって重要な教材であるとともに、音楽形式を 学ぶうえでも価値のある作品集です。

本記事では、その中から第11曲「シチリアーナ」を取り上げて、多視点から詳しく分析していきます。

► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-11 シチリアーナ」

‣ 1. 構成分析:複合三部形式を理解する

· 楽曲の基本情報

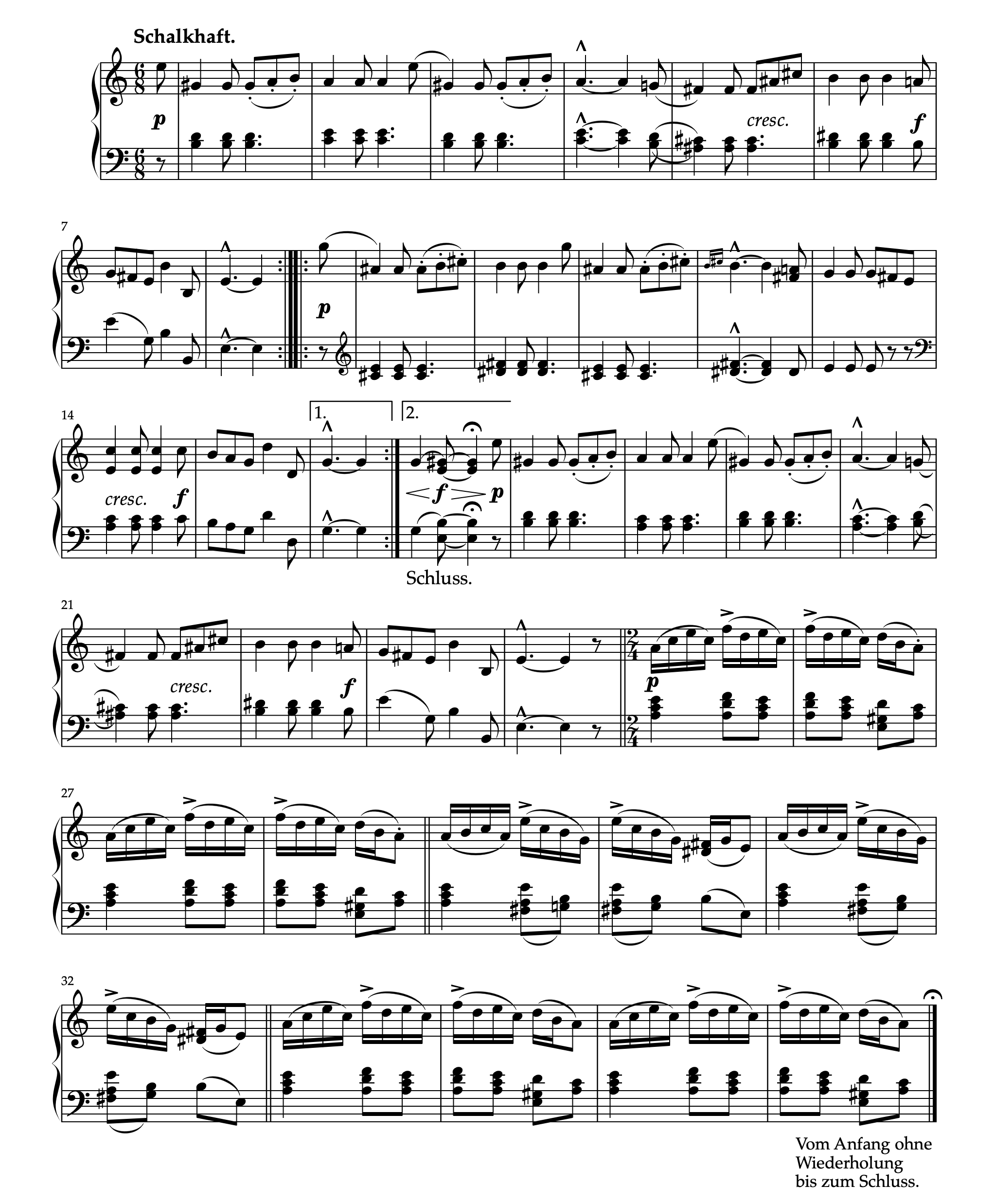

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-11 シチリアーナ」

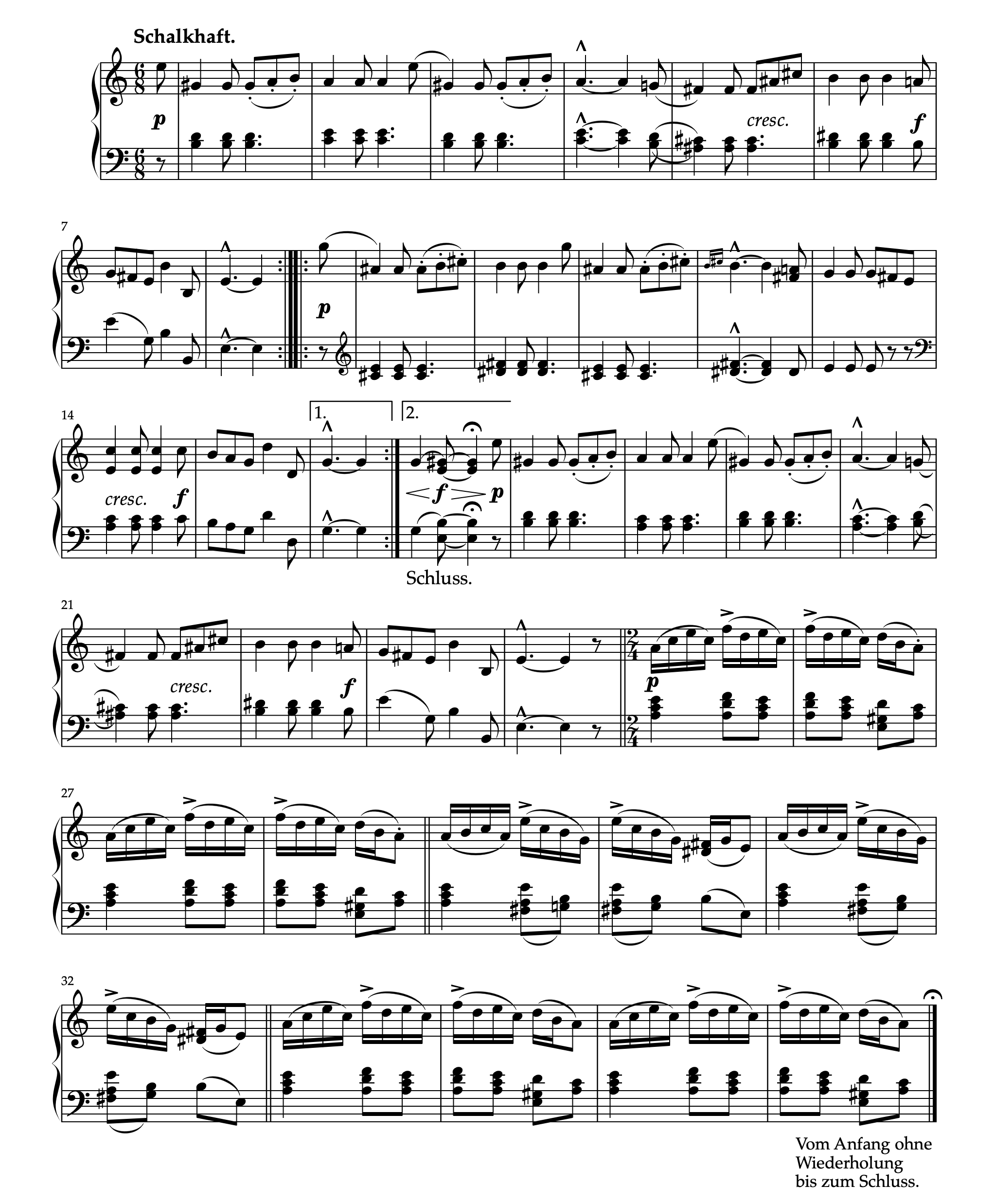

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

作品:ユーゲントアルバム Op.68 より 第11曲「シチリアーナ」

調性:イ短調

拍子:6/8拍子 → 2/4拍子 → 6/8拍子

形式:複合三部形式

· 構造分析

1. 全体構造

この楽曲は以下のような3つの大きなセクションで構成されています:

・A(1-24小節):主楽節群

・B(25-36小節):中間楽節群

・A’:ダ・カーポによる主楽節群の再現

2. 各セクションの詳細

A部分(主楽節群)

・a(1-8小節):主題提示

・b(9-16小節):中間部

・a(17-24小節):主題再現

特徴:

・穏やかな旋律線

・リズムの規則的な使用

・8小節単位の整然とした構造

B部分(中間楽節群)

・a(25-28小節):新しい主題

・b(29-32小節):中間部

・a(33-36小節):主題回帰

特徴:

・より活発な動きを持つ

・主楽節群との明確な対比

・4小節単位の凝縮された構造

A’部分

・ダ・カーポによるA部分の完全な再現

・楽曲全体の統一感を強化

A(aba) B(aba) A’(aba)

A(1-24小節)

├─ a(1-8小節)

├─ b(9-16小節)

└─ a(17-24小節)

B(25-36小節)

├─ a(25-28小節)

├─ b(29-32小節)

└─ a(33-36小節)

A’

└─ ダ・カーポによる繰り返し

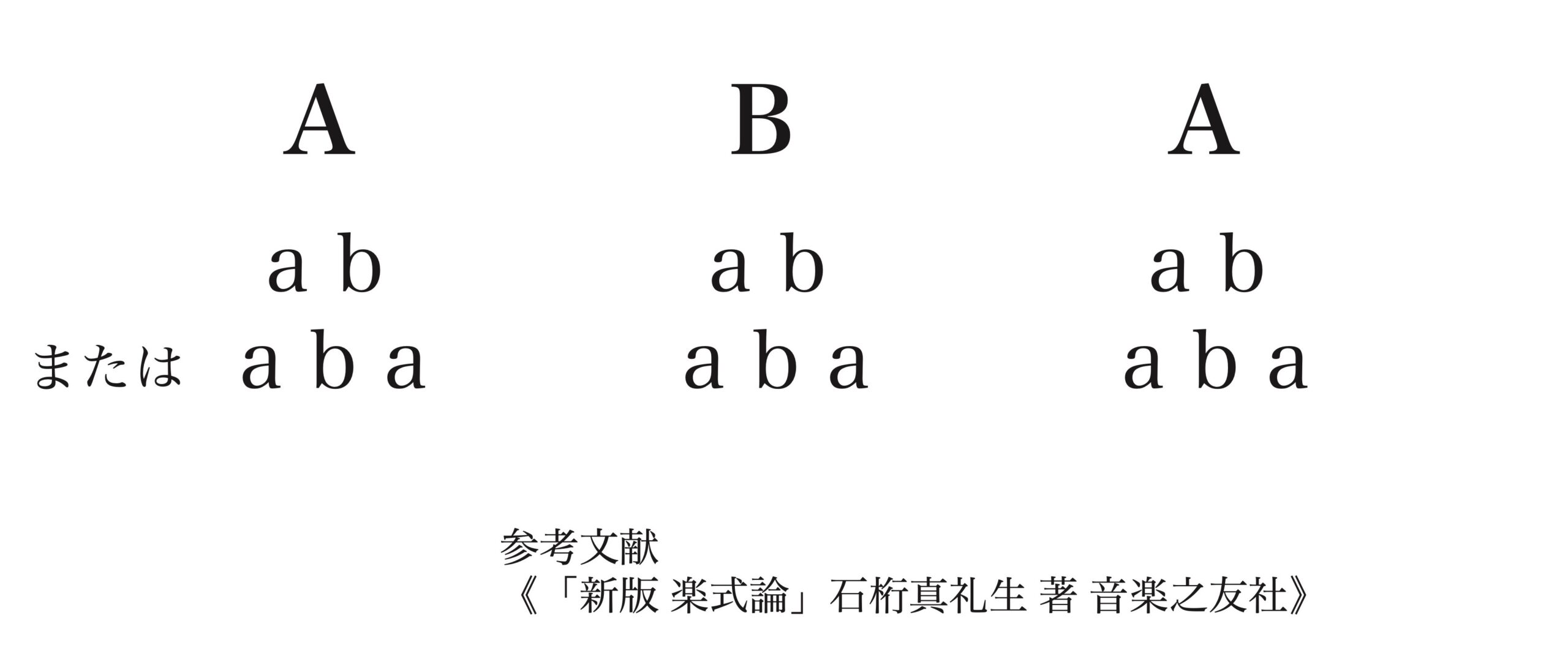

· 複合三部形式の理解

(図)

形式の特徴:

1. 階層構造

・大きな三部形式(A-B-A)の中に

・小さな二部形式(a-b)か三部形式(a-b-a)が含まれる(aとbはそれぞれ大楽節)

・この入れ子構造が「複合」の由来

2. 楽節構造の基本単位

・小節(1小節)×2=動機(2小節)

・動機(2小節)×2=小楽節(4小節)

・小楽節(4小節)×2=大楽節(8小節)

これは基本の形であり、小節数などは楽曲によっては変更になることもあります。本楽曲のB部分(中間楽節群)も、4小節単位の構造になっています。

この楽曲における工夫:

1. 対比の効果

・A部分:優美で落ち着いた性格

・B部分:運動的で活発な性格

・これにより聴き手の興味を維持

2. 構造の明確さ

・規則的な小節構造

・明確な調性感

・分かりやすい主題回帰

· まとめ

シューマンの「シチリアーナ」は、複合三部形式の典型例として、以下の点で特に優れています:

・古典的な複合三部形式に当てはまる明確な構造

・効果的な対比

・教育的価値の高さ

この楽曲の分析を通じて、複合三部形式の基本的な特徴を理解し、他の同形式の楽曲理解にも応用できる視点を得ることができます。

・楽式論 著:石桁真礼生 音楽之友社

‣ 2. メロディ分析:規則性に着目して

※一般的にアウフタクト(弱起)は、楽曲が第1拍目以外から始まる形式を指しますが、本分析では、楽曲冒頭に限らず、同様の音型による開始部分を広義のアウフタクトとして扱います。

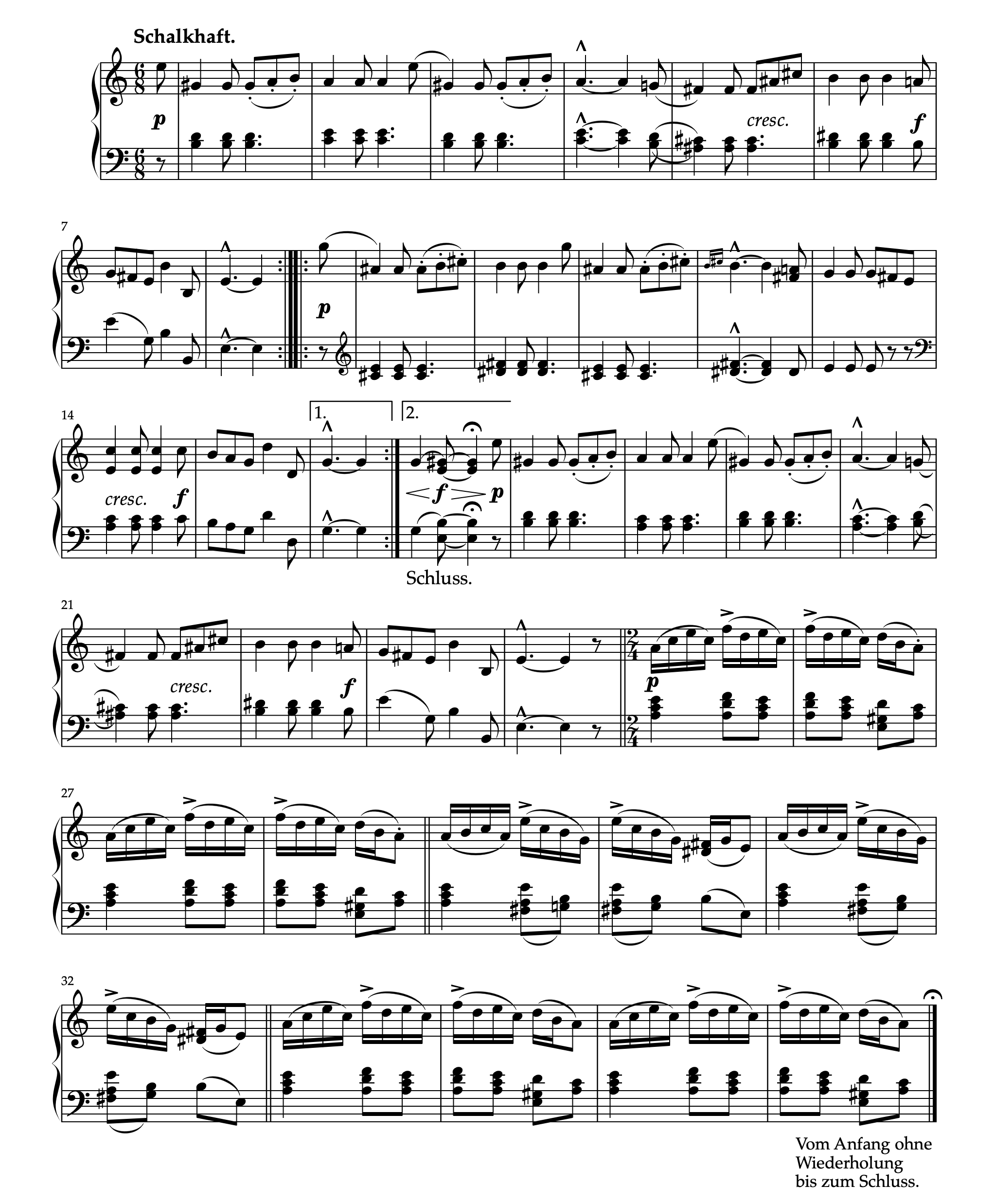

· 楽曲の全体像の再掲

譜例(楽曲全体)

作品:ユーゲントアルバム Op.68 より 第11曲「シチリアーナ」

調性:イ短調

拍子:6/8拍子 → 2/4拍子 → 6/8拍子

形式:複合三部形式(A-B-A’)

楽曲構成:

A(aba) B(aba) A’(aba)

A(1-24小節)

├─ a(1-8小節)

├─ b(9-16小節)

└─ a(17-24小節)

B(25-36小節)

├─ a(25-28小節)

├─ b(29-32小節)

└─ a(33-36小節)

A’

└─ ダ・カーポによる繰り返し

· Aセクションにおけるメロディの規則性分析

譜例(曲頭)

1. アウフタクトと後続メロディの関係性

この楽曲には、アウフタクトと後続のメロディの間に興味深い規則性が存在します。

発見された規則性その1:

・アウフタクトが跳躍進行の場合:後続の2小節は順次進行のみ(a,b)

・アウフタクトが順次進行の場合:後続の2小節に跳躍進行を含む(c,d)

この規則性により、メロディ全体に自然な「緊張と緩和」のバランスが生まれています。

単に、順次進行している、跳躍している、ということを把握するのでも分析にはなりますが、このように、もう一歩踏み込んだところまで観点を広げてみましょう。

2. リズムパターンと強弱記号の関係

発見された規則性その2:Aセクション(1-24小節)全体を通して、基本的に1-2小節のリズムパターンが継続されますが、フォルテ(f)の箇所でのみリズムパターンが変化します。

この特徴により:

・曲の統一感が保たれる

・フォルテ部分が効果的に強調される

・演奏者・聴衆の両方に分かりやすい構造が形成される

· まとめ

本楽曲において、メロディの進行パターンやリズムの変化に見られる規則性は、楽曲に統一感を与えながらも、適度な変化による音楽的な興味も維持しています。

同様の視点で他の楽曲を分析することで、音楽への理解をさらに深めることができるでしょう。

‣ 3. 構造的なメリハリの分析

· 楽曲の全体像の再掲

譜例(楽曲全体)

楽曲の構成:

A(aba) B(aba) A’(aba)

全体構造

A(1-24小節)

├─ a(1-8小節)

├─ b(9-16小節)

└─ a(17-24小節)

B(25-36小節)

├─ a(25-28小節)

├─ b(29-32小節)

└─ a(33-36小節)

A’

└─ ダ・カーポによる繰り返し

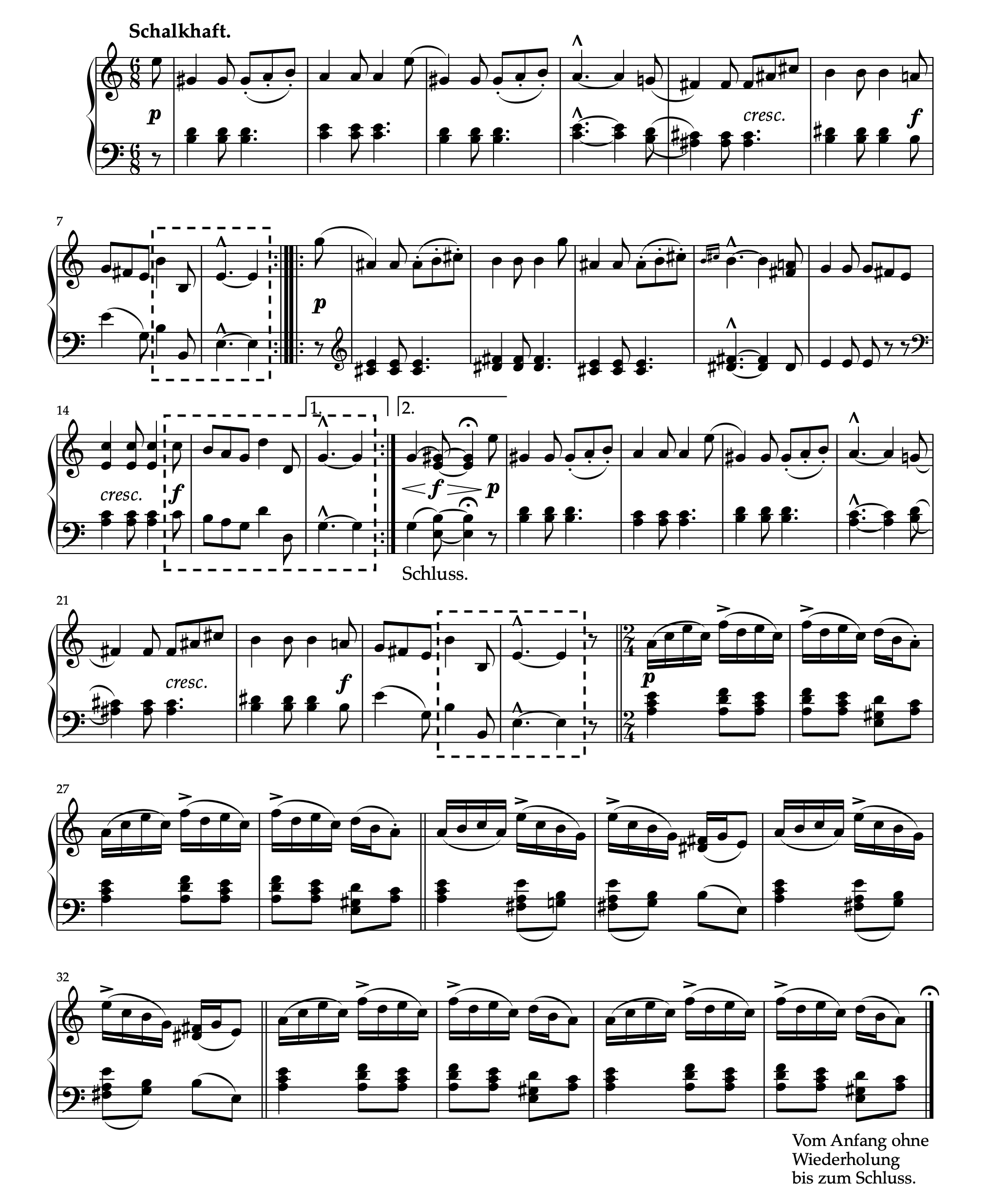

· Aセクションにおける構造的特徴

本分析では、特にAセクション(1-24小節)に着目し、以下の3つの観点からメリハリの付け方を考察します。

1. 強弱によるコントラスト

・各区分(a, b, a)の終わりに向かって f が配置されている

・それまでの p との対比により、明確な区切りを形成

2. 音域の拡大による強調

・各区分の終結部で左手の音域が下方に拡大

・低音の厚みにより、フレーズの終わりを強調

・音響的な充実感の創出と構造の明確化に貢献

3. オクターヴユニゾンの使用

・各区分の終結部で、譜例の点線部のようにメロディがオクターヴユニゾン(同じ音を1オクターヴ離れて演奏)となる

・音色の変化により、それまでの単音メロディとの違いを際立たせる

・A-bセクションでは、A-aよりもより長いオクターヴユニゾン区間を持つことで、中間部としての重要性を強調

· 分析から見える作曲技法

これらの特徴から、以下のような作曲技法上の工夫が見て取れます:

1. 構造の明確化

・強弱、音域、音色の変化を組み合わせることで、楽曲構造を聴覚的に明確にしている

・各セクションの終結感を複数の要素で強調することで、形式の理解を促進

2. バランスの取れた変化

・急激な変化を避け、段階的にメリハリを作り出している

・複数の要素を同時に変化させることで、自然な流れを保ちながら効果的な強調を実現

· まとめと発展的考察

この分析手法が特に有効な楽曲:

・明確な形式を持つ小品

・教育的目的で書かれた作品

発展的な学習方向:

1. 和声分析との組み合わせ

・メリハリの付け方と和声進行の関係性の考察

・和声の変化が構造にもたらす影響の分析

2. 様式研究への応用

・同時代の他の作曲家による作品との比較

・シューマンの他の作品における同様の分析

3. 他の時代・作曲家での実践

・バロック期の舞曲における構造分析

・近代以降の作品における伝統的手法の応用例の分析

‣ 4. 似ている文脈下での差異の発見と構成把握

· 楽曲の全体像の再掲

譜例(楽曲全体)

作品:ユーゲントアルバム Op.68 より 第11曲「シチリアーナ」

調性:イ短調

拍子:6/8拍子 → 2/4拍子 → 6/8拍子

形式:複合三部形式(A-B-A’)

楽曲構成:

A(aba) B(aba) A’(aba)

A(1-24小節)

├─ a(1-8小節)

├─ b(9-16小節)

└─ a(17-24小節)

B(25-36小節)

├─ a(25-28小節)

├─ b(29-32小節)

└─ a(33-36小節)

A’

└─ ダ・カーポによる繰り返し

特筆すべきは、A-aとA-bが、またB-aとB-bが非常によく似た形をしていることです。各部分において「似て非なる」要素が随所に配置されており、この「微妙な差異」こそが、楽曲に生命感を与える重要な要素となっています。

· A部分(1-24小節)における差異

装飾音の効果的な使用:

・A-a部分(1-8小節、17-24小節)では装飾音が存在しない

・A-b部分(9-16小節)の12小節目にのみ装飾音が登場

・この装飾音は「くさび形アクセント」へ向かうエネルギーとして機能

・「はじめての装飾音」という特別感がaとbの差を強調

· B部分(25-36小節)における差異

バス進行の変化:

・B-a部分(25-28小節、33-36小節):A音中心の安定したバス

・B-b部分(29-32小節):動きのあるバス進行

・この対比が中間部に別の表情を与える

先ほどの例もそうですが、「文脈は似ているのに内容に差がある」というのがポイントで、それに目をつけることで構成についての楽曲理解が進みます。

· 演奏者へのアドバイス

1. 構造の把握

・似ているフレーズこそ、その微妙な違いに注目する

・違いを意識することで、楽曲の構造が聴き手に伝わりやすくなる

2. 表現の工夫

・装飾音やバス進行の変化は、作曲者からの「変化のヒント」

・これらの要素を活かし、あえて演奏表現にも変化をつけても良い

· まとめ

シューマンは、シンプルな作品であっても、細部まで計算された作曲技法を用いています。「似て非なる」要素の発見は、楽曲理解の重要な鍵となります。

‣ 5. さらなる分析視点:鏡像形・アウフタクト

この楽曲におけるさらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

・【ピアノ】鏡像形を探る:ピアノ曲における対称性

・【ピアノ】アウフタクト(弱起)とは?ピアノ演奏での意味と具体例を徹底解説

► 終わりに

複合三部形式の基本構造から、メロディの規則性、構造的なメリハリの付け方、似た文脈での微妙な差異まで、この楽曲には学ぶべき要素が豊富に含まれていることが分かりました。これらの分析視点は、他の作品を理解する際にも応用できる重要なスキルです。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「Op.68-11 シチリアーナ」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン シチリアーナ】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント