【ピアノ】先生からの評価にモヤモヤする…20代後半女性の悩みに回答:ピアノの悩みQ&A

► はじめに

今回のQ&Aコーナーでは、20代後半のピアノ奏者の女性から寄せられた、繊細で深い悩みについて考えていきます。同じような経験をされた方もいるのではないでしょうか。

プライバシーを配慮し、相談内容を要約して個人情報に関わる部分は伏せさせていただきます。

► 相談内容の概要

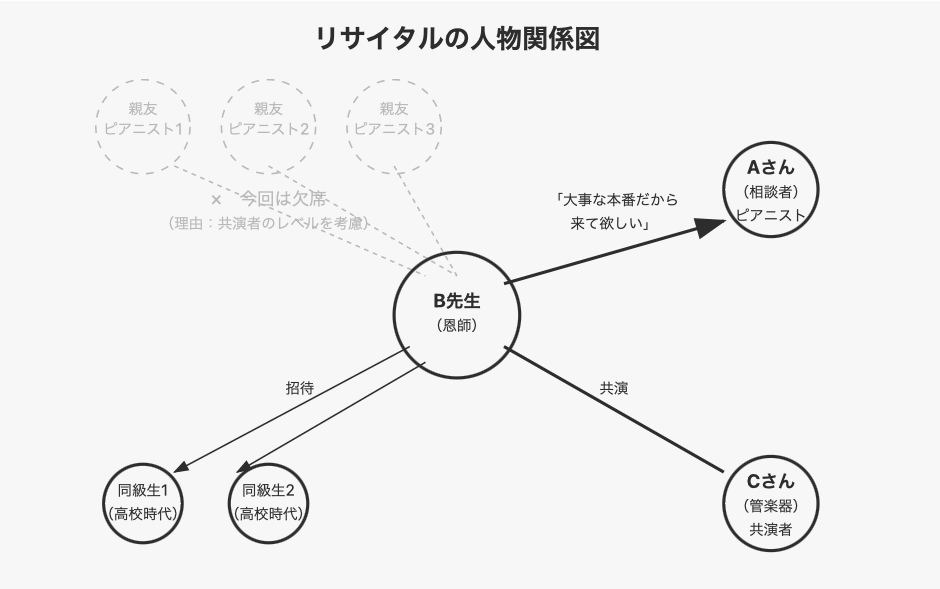

相談者:20代後半ピアノ奏者の女性(Aさん)

状況:高校時代に個人的に習っていた恩師B先生の演奏会に声をかけられる

何が起こったのか

高校時代にお世話になり、今でも交流のあるB先生から、演奏会に声をかけられました。「大事な本番だから、あなたにも来て欲しい」という言葉に、Aさんは特別感を感じて嬉しく思いました。

しかし当日、いくつかの「違和感」を感じることになります。

・B先生の演奏会にいつも「必ず」いる先生の親友のピアニストが一人もいない

・代わりに同門だったAさんの高校時代の同級生がいる

・管楽器の共演者(Cさん)の演奏レベルが未熟

ここでAさんは、B先生は共演者のレベルを考慮して、普段の親友ピアニスト達には声をかけなかったと推測しました。

Aさんの複雑な気持ち

この状況を理解したAさんは、複雑な気持ちになりました。

嬉しい気持ち:

・声をかけてもらえたこと自体への感謝

・先生との継続的な関係性

切ない気持ち:

・プロとしてキャリアを積んでいるのに、このメンバー構成に含まれたこと

・「客を埋めるためだけに利用されたのか」という疑問

・自分が先生にとってどのような存在なのかへの戸惑い

前提として、Aさんは一般のお客さんのことを低く見ているわけではありません。しかし、B先生の演奏会にいつも「必ず」いる先生の親友のピアニスト全員がいなかったことで、自分の存在についてモヤモヤしてしまいました。

► 回答

※本回答は、筆者の音楽経験から判断した提案であり、人間関係の専門的なカウンセリングではありません。

‣ 問題の核心:アイデンティティの揺らぎ

この相談の核心は、「愛される生徒」と「着実にキャリアを積み始めているプロ」のアイデンティティの間で揺れていることです。Aさんが感じた感情を整理すると:

「B先生に大切にされている」嬉しさと誇り

・門下を卒業してからも、信頼関係を築いてきた

・「大事な本番だから、あなたにも来て欲しい」という言葉は、特別で、胸に響くもの

「でも、なぜこの本番に?」という疑問

・共演者のレベルが「未熟」と感じた

・いつも必ずいるピアニスト達がいないことで、「今回は“特別”というより“例外”なのではないか」と思った

「自分はどのラインに見られているのか?」という不安や戸惑い

・自分はプロとしてキャリアを積んでいる

・なのに、このメンバー構成の中で声をかけられたことに、アイデンティティの揺らぎを感じた

‣ Aさんが感じた「切なさ」の正体

この「切なさ」は、とても自然な感情です。

「先生に大切に思われている」ことと、「プロとして認められているか」ということが、今回の場面で微妙にずれたから起きたのでしょう。

B先生は、Aさんを「信頼し、大切に思う相手」として選んだ可能性はあります。そうでなければ、どんな本番でも声をかけないからです。しかし、「音楽的に高い完成度を保証できる演奏会の共有者」として選んだわけではなかった。その微妙な差を感じ取ったからこそ、傷つき、複雑な気持ちになったのです。

‣ どう向き合えばいいのか

自分のキャリアとどう切り分けるか

今回の経験は、Aさんのキャリアの価値を傷つけるものではありません。むしろ、プロとしての視点で違和感を感じたのは当然のことです。そして、それはAさんの成長や現在のポジションを裏付ける証でもあります。

「私は、先生にとって” 生徒” かもしれないけど、もうプロであり、選ばれる人でもあるはずだ」

そう感じるのは自然で健全なことであり、成長している証拠です。

すぐにできること:

・感情を整理し、事実と解釈を分ける

・感謝の気持ちは保ちつつ、適度な距離を保つ

事実:声をかけられた、お馴染みのメンバーが全くいなかった、共演者のレベルが明らかに低く感じた

解釈:「軽く見られている」「客埋めに使われた」←これは推測

モヤモヤを処理するおすすめの方法:先生をウィナーにする

一度師弟関係を経験してしまうと、弟子がどんなに成長しても「先生と弟子」という関係を維持したいと思う指導者もいます。これは、現在実際に習っているかどうかは関係なく、人間関係としてです。いただいた情報のみでの判断にはなりますが、B先生はこの傾向がある方でしょう。

こういった場合は、先生をウィナーにしてあげてください。今回の件に限らず、今後会話をする場合には、「はい、そうですよね」と肯定しながら話を聞くようにしてください。そうすることで、Aさんの気持ちはむしろスッキリするでしょう。

‣ 先生に直接触れるべきか

この件について先生に直接触れるかどうかは、慎重に考える必要があります:

伝えることのメリット:

・気持ちが整理される可能性

・関係性について話し合う機会

伝えることのリスク:

・かえってモヤモヤが増す可能性

・関係性が複雑になる可能性

・B先生の判断を批判することになる可能性

結論:筆者であれば、この件には触れない

相談者さんの気持ちは理解できますが、B先生の立場や判断を尊重することが大切だと考えます。仮に1%でも仮説が勘違いの可能性も考えると、失礼になるリスクもあるのです。もし距離をおきたいのであれば、何も言わずにそっと距離を置いてください。付き合う場面が出てきたときには、上記のように勝たせてあげればいいのです。

► Q&Aコーナーへの相談募集

同じような悩みを抱えている方、音楽を続ける中での様々な疑問をお持ちの方からの相談をお待ちしています。

応募条件など:

• X(Twitter)でフォロー済みの方

• XのDMでのみ受付(リプライ・ブログコメント・ブログコンタクトは不可)

• 匿名での相談可能

• DMでの直接の回答はせず、本ブログ記事内での回答

• 個人情報は適切に匿名化して掲載

• すべての相談にはお答えできない場合あり

• 掲載後の記事削除依頼には対応不可

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント