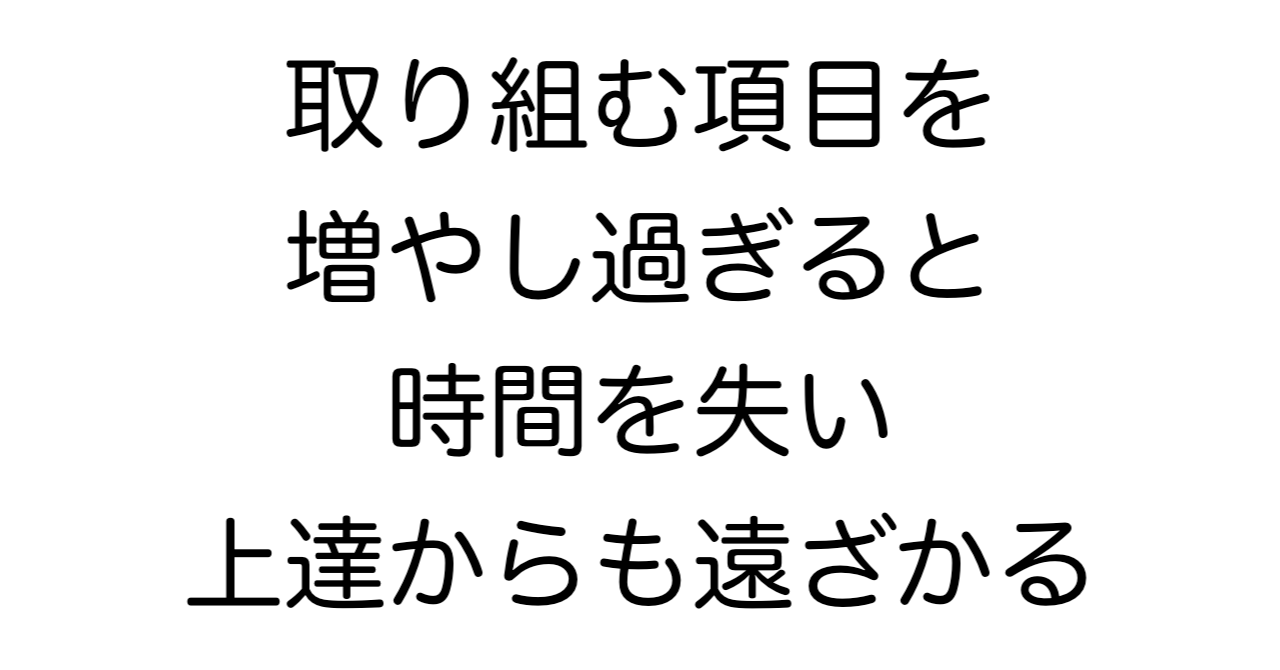

【ピアノ】取り組む項目を増やし過ぎると、時間を失い上達からも遠ざかる

► はじめに

・「中々練習の時間がとれない」

・「毎日練習しているのに、中々上達を実感できない」

といった悩みを抱えている方は、やることを増やし過ぎていないかを確認してみましょう。音楽のために日常的なことを減らすのはもちろんですが、「音楽の中でも」増やし過ぎないように気をつける必要があります。

► やることを増やし過ぎない

‣ 典型例

特に真面目な方に多い傾向ですが、以下のように考えてしまうことがあります:

・基礎練習の時間を増やさないといけない

・和声もやっておかないといけない

・対位法もやっておかないといけない

・ソルフェージュもやっておかないといけない

・先生を増やさないといけない

・難しい曲をやらないといけない

・手のストレッチもしないといけない

・すでに終わったツェルニー30番をやり直さないといけない

このように、何かに取り憑かれたかのようにやることを増やし過ぎてしまう方がいます。本Webメディアでもこれらの各項目を解説する記事は出していますが、「すべてを同時に詰め込んでください」という意味ではありません。

‣ 決断する

初めのうちは難しいかもしれませんが、上達した結果どうしたいのかを整理し、今の自分が何をしておくべきなのかを考えるといいでしょう。そして、一旦やめることを決断する必要があります。「決断」は文字通り、「断」つことを「決」めることです。

多くの場合、やることを増やし過ぎてしまう原因はコンプレックスから来ています。しかし、ピアノで憧れの曲を弾けるようになりたい方が、ピアノを弾く時間を削ってまで厳格対位法をやる必要はあるのでしょうか。知的好奇心からやってみたいのであれば止めませんが、それを「今」やる必要があるのでしょうか。

減らすものを減らさずに増やしていくと、学習が本当にぼやけますし、時間も足りず、身につきもしません。

‣ 推奨する学習方針

· レベル別:推奨する学習の組み合わせ

入門〜初級段階

基本方針:ピアノ練習+楽典

・楽譜を読むために楽典は必須

・迷った場合は、それ以外は原則として追加しない

初中級〜中級段階

基本方針:ピアノ練習+基本的な楽曲分析の学習

・演奏表現と楽曲理解を深めるための最低限の学習

・項目は絞られているが、その代わりに深く学習する

・迷った場合はこの組み合わせに戻る

創作に興味がある方

基本方針:上記+アレンジ学習

・作曲をやりたい場合も、アレンジ学習から入る

・まずはピアノ関係の枠をはみ出ないようにする

和声・ソルフェージュなどを学ぶ場合

重要な条件:明確な目的と計画

・なぜその学習が必要かを言語化できること

・経験者からの具体的なアドバイスを得ること

・学習期間と到達目標を設定すること

和声・ソルフェージュを学ぶ場合の「目的を持ってやる」というのは本当に重要です。そうでなければ、どんな有益な学習でもやる必要はありません。

筆者自身は、音楽はもちろんそれ以外の分野でも、「いつか使うかもしれないからやっておこう」などといった考えで新しいことを取り入れないようにしています。一方、明確に必要だと感じた内容については、一点集中で全力で取り組みます。

· ピアノ練習内での集中戦略

同じような性質の基礎練習教材を複数並行することは、最も避けるべき学習パターンです。

避けるべきパターン:

ハノン、ピッシュナ、ツェルニー、ベレンス、コルトーなどを同時進行し、どの教材も中途半端な習得度で終わる状態。

集中するための方法:

・基礎練習は1つに絞る(最大2つまで)

・「1in 1out」の原則:新しいことを始めるときは、必ず何かをやめる

► 集中学習を成功させるための3つのステップ

Step 1:目標の明確化

・半年後に何ができるようになりたいか

・その目標達成に本当に必要な学習は何か

・1年以上先の目標は環境に左右されやすいので持たなくていい

Step 2: 現在の学習の棚卸し

・今取り組んでいる学習項目をすべてリストアップ

・それぞれの学習時間と効果を客観視

Step 3: 優先順位の決定と実行

・目標達成に直結する学習項目に絞る

・それ以外は「一旦保留」として明確に区別する

► 終わりに

効率的な上達には、「あれもこれも」ではなく「これだけは」という集中的な取り組みが不可欠です。学習項目を減らすことは決して手抜きではありません。限られた時間の中で最大の成果を上げるための、戦略的な決断です。

本当に必要なものを見極め、集中して取り組む。このシンプルな原則が、今後の音楽ライフを大きく変えることでしょう。

推奨記事:

・【ピアノ】音楽生活を最適化する「減らす」テクニック:「シンプルにする力」を味方に

・【ピアノ】楽譜管理で音楽生活を快適にする方法

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント