【ピアノ】マイナー作曲家の作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、重要でありながらもややマイナーな作曲家の作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。

現在取り上げている作曲家は:

・C.P.E.バッハ

・ダカン

・パーセル

・ベーム

各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

その他の著名な作曲家の作品については、サイト内検索で「演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド」と検索してご覧ください。

► C.P.E.バッハ

一部、J.S.バッハによる作曲ではないかという研究がある作品も含まれています。

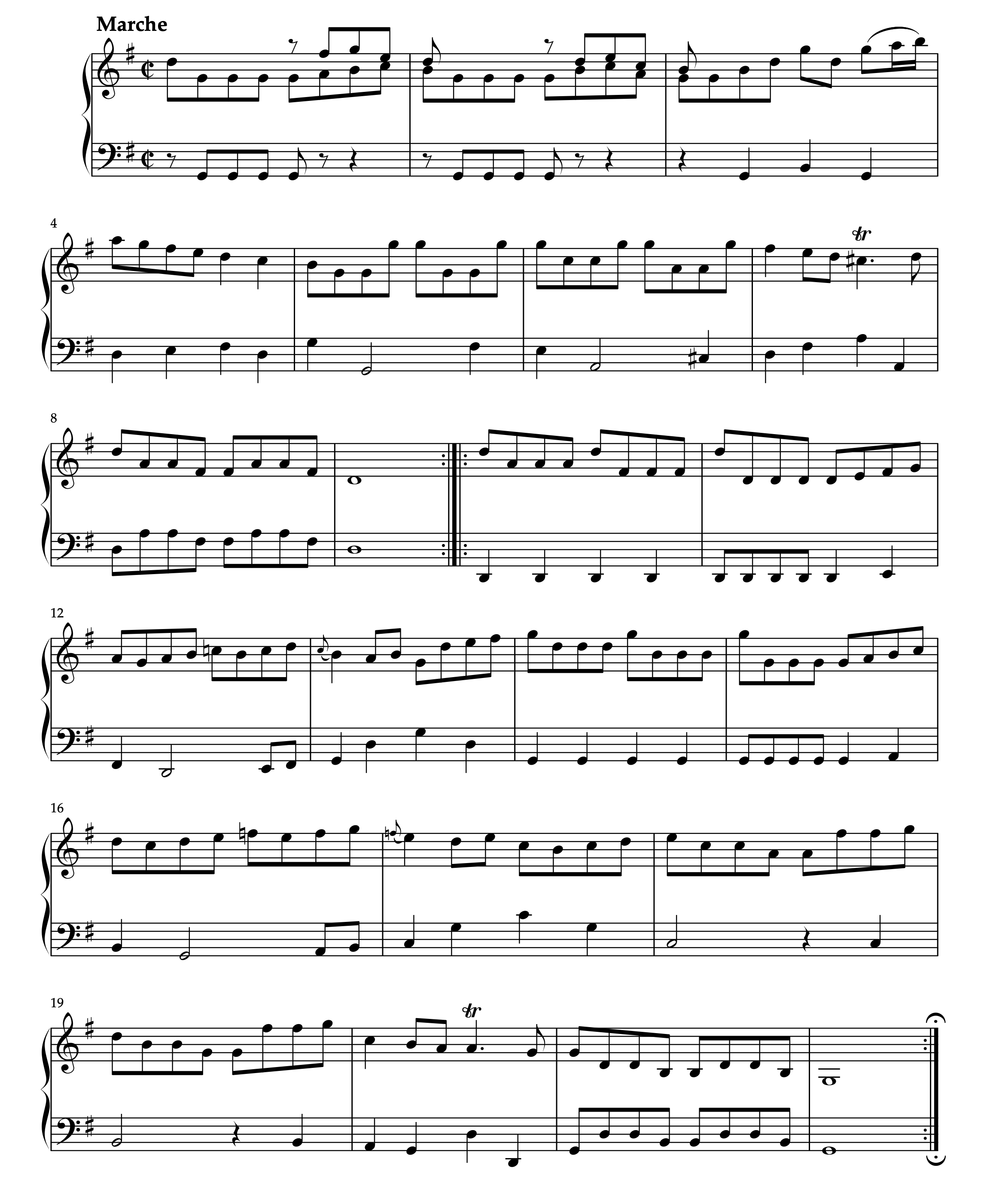

‣ 行進曲 BWV Anh.122

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、10-17小節)

「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」収録作品。「見せかけの模倣」という効果的な技法を学べます。わずかなメロディの断片が左手パートでも引用される部分に注目です。

演奏のポイント:

・譜例で示したように、「Fa Re」というメロディ断片が右手から左手へ部分的に引用される

・見せかけの模倣は散発的な使用だからこそ活きる(多過ぎると魅力が無い)

・見せかけの模倣部分を特別に強調する必要はないが、理解しておく

・主役である直前のメロディの「Fa Re」よりも目立たないように弾く

・それぞれの「Fa Re」のニュアンスを揃える

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.122」の詳細分析

‣ ポロネーズ BWV Anh.123

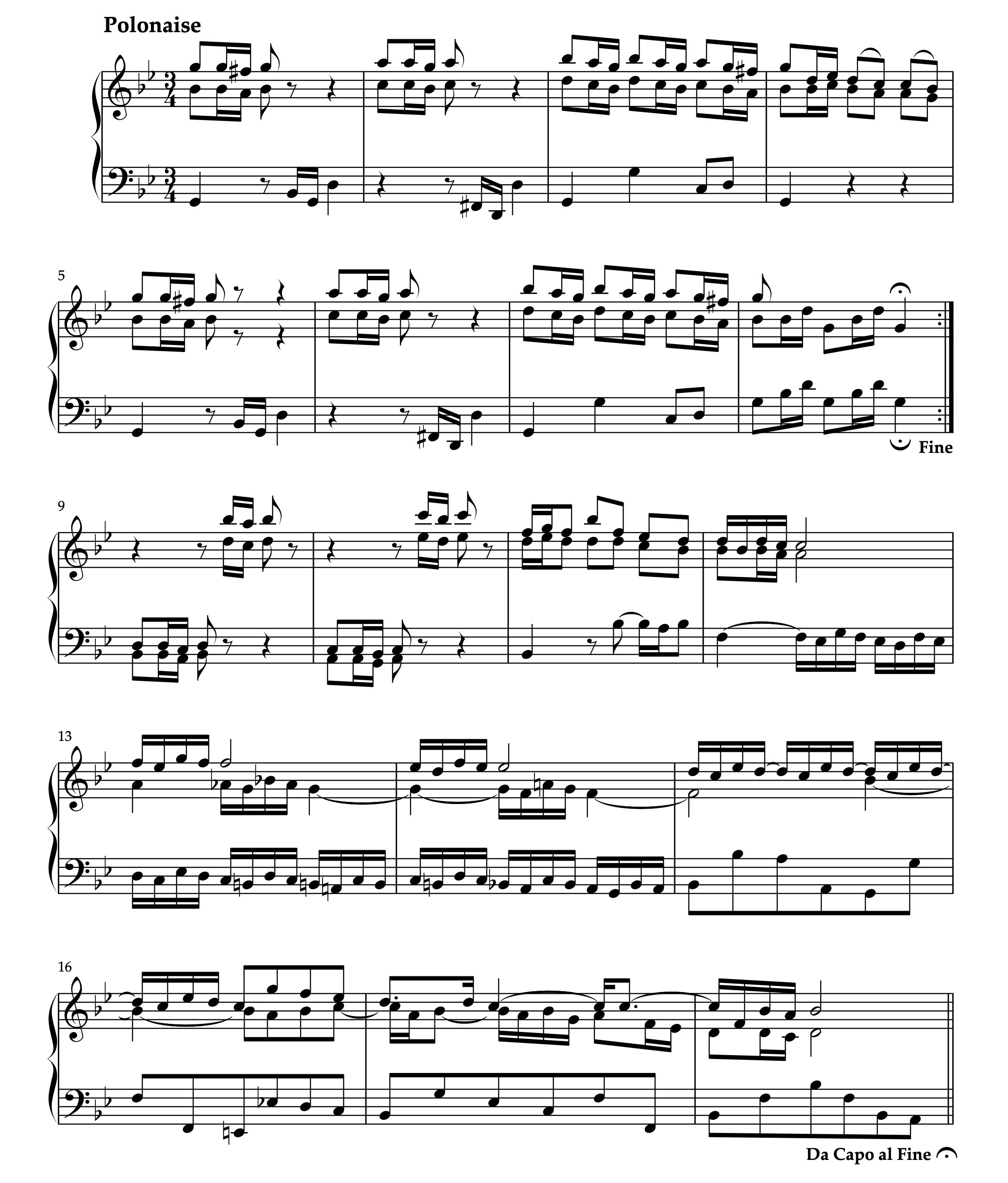

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」収録の魅力的な作品。音域と音程による構造設計、右手と左手の対話的表現が特徴です。

作品の特徴:

・両手の音域が意図的に離され、各声部の独立性が高まる設計

・8小節目と18小節目でのみ音域が接近し、セクションの切れ目を強調

・13小節目以降では右手パート内でも二重の旋律線による対話が実現

・15-16小節の左手は表面的にはオクターヴ跳躍だが、実際には順次進行による下行線が基本構造

演奏のポイント:

・冒頭の対話:右手6度重音(8分音符で終わる)と左手単音(4分音符で終わる)の差をつける

・9小節目からの似た音型では、どちらも8分音符で終わる

・9小節目からは役割逆転(左手が先に問いかけ、右手が応答)

・重音では上声部をやや強調する

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】C.P.E.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.123」の詳細分析

‣ 行進曲 BWV Anh.124

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

曲の特徴と学習価値

全22小節の短い行進曲ながら、音色・リズム・並置表現、同音連打の構造的活用など、多層的な分析が可能な作品です。

主な分析ポイント:

・音色設計の分析:単音、オクターブユニゾン、6度の響き、3度の響きという4種類の音色

・リズム素材の活用:1小節目に主要リズムを提示し、楽曲全体を構成

・リズムとウタの並置:半小節ごとに「リズム」と「ウタ」の要素が交替

・同音連打の構造的機能:全22小節中、右手12小節・左手8小節で使用

・「閉じ」の分析:フレーズの切れ目における声部の動き

・リズムの間引き:構成の切れ目の最終小節に位置

学習価値:

・曲頭で提示された要素がその後どのように展開されるかという観点

・小品でありながら豊かな音楽的内容を実現する作曲技法

・分析結果を使ってさらに分析するアプローチの実践

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.124」の詳細分析

► ダカン

‣ クラヴサン曲集 第1巻 第3組曲 かっこう ホ短調

曲の特徴と学習価値

バロック時代の描写的な音楽として広く知られる作品。鳥の鳴き声の模倣に留まらず、ロンド形式による構成、多声的表現、規則的でありながら変化に富んだメロディ構造など、ダカンの工夫が随所に散りばめられています。

楽曲構成:

・ABACA(単純ロンド)

・A(1-23小節)、B(24-42小節)、C(43-69小節)

主な分析ポイント:

・「音の形」の分析:和音は構成上の重要な区切りにのみ配置、単音進行における多声的表現

・声部主従関係:同じ音型でも場所によって声部の重要度が変化

・メロディの規則性:3度下降×3回 + 5度下降×1回のパターン

・両手の音域関係:Aセクションでは常に音域が近い、B・Cセクションでは規則性が崩れる

演奏のポイント:

・無窮動の作品で一本調子にならないよう注意

・多声的な書法を意識したバランス

・クラヴサンの特性を理解しつつ極端な強弱差は避ける

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ダカン「かっこう」の詳細分析

► パーセル

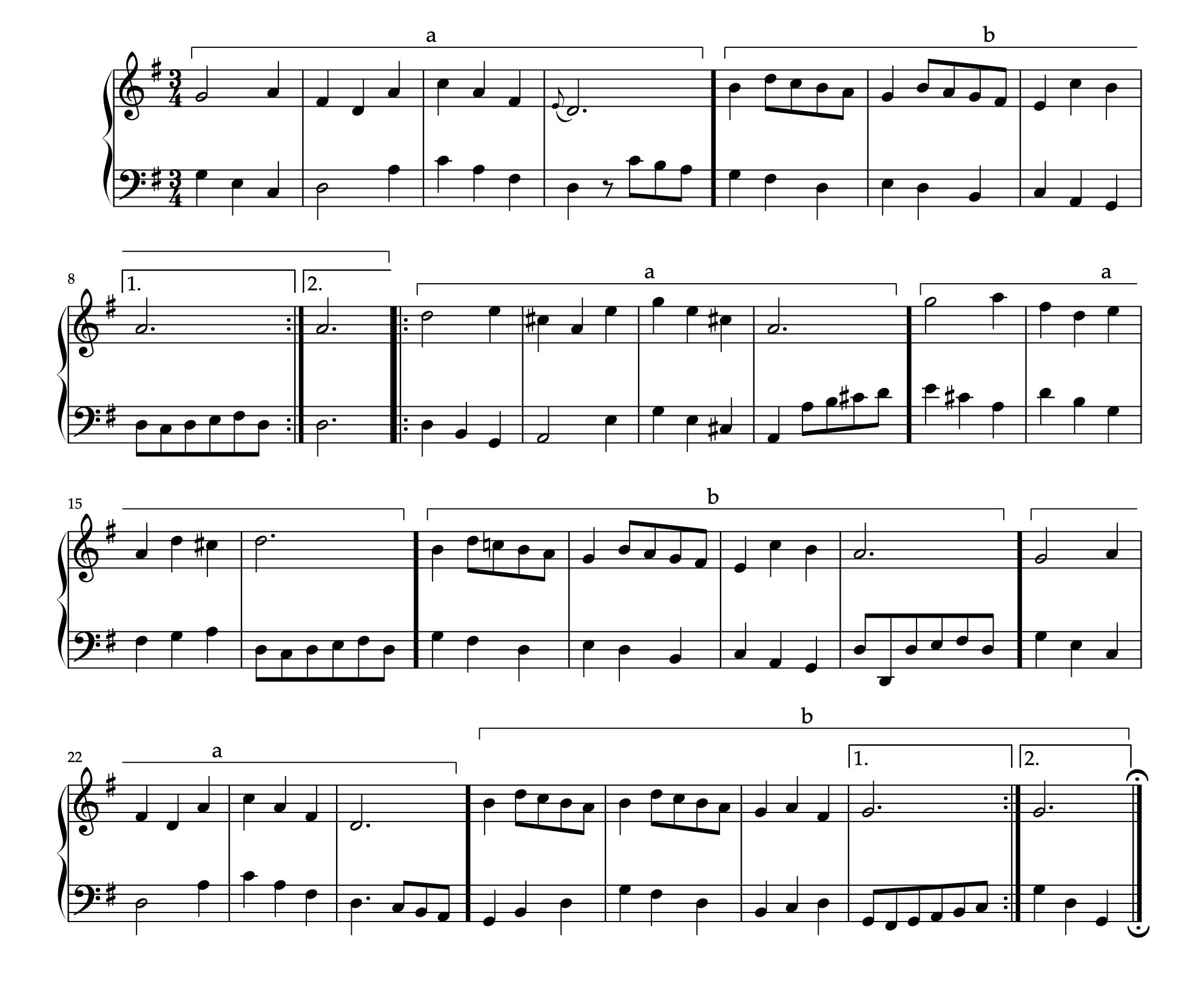

‣ メヌエット ZD 225

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

曲の特徴と学習価値

バロック時代の小品で、メロディの別声部への分担書法、拡大形・縮小形による動機展開、見せかけの模倣といった「隠れた形」の技法が使用されています。

主な分析ポイント:

・メロディの別声部分担:再現(14-16小節)で右手と左手に分担される

・隠れた拡大形:5小節3拍目の「Si Do Re」が6小節2拍目で「SI Do Si Do Re」に拡大

・隠れた縮小形:15小節の「So(Fa)Mi Fa」が16小節で「So Mi Fa」に縮小

・見せかけの模倣:声部をまたぐ形で拡大形や縮小形を配置

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】パーセル「メヌエット ZD 225」の詳細分析

► ベーム

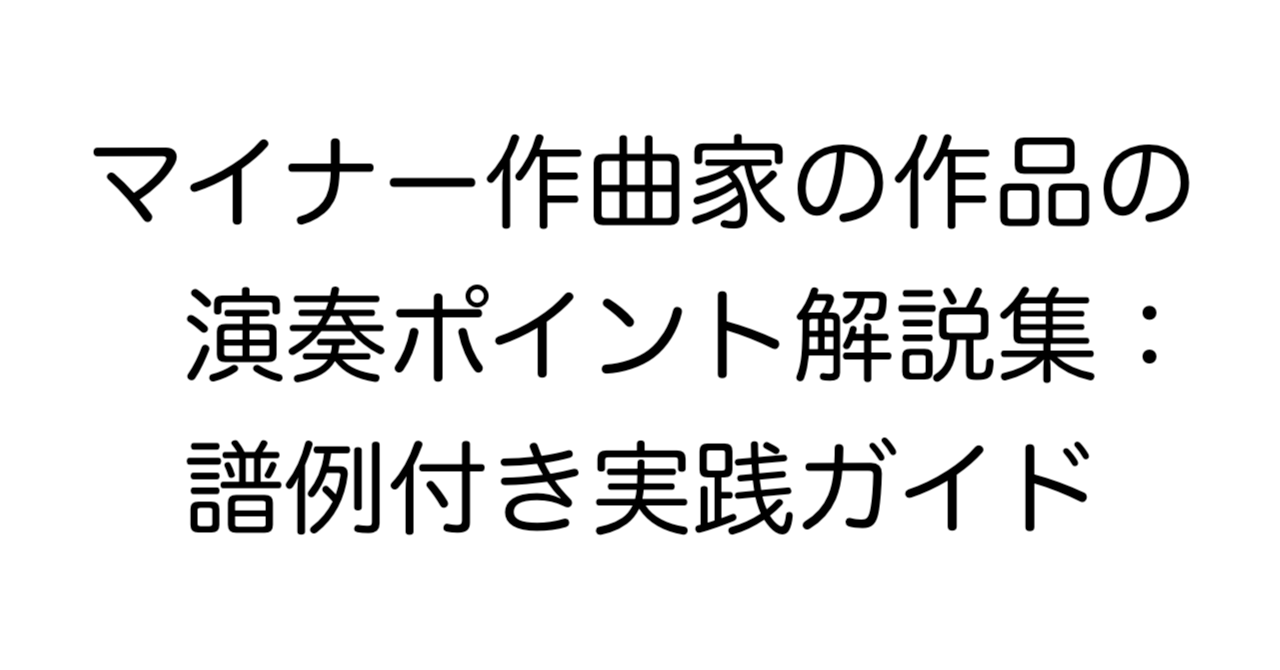

‣ メヌエット ト長調

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体) ※素材aとbの境目は小節線を太線にしています

曲の特徴と学習価値

全28小節の小品。2つの基本素材(跳躍進行の素材aと順次進行の素材b)の使用により構成されています。

主な分析ポイント:主に2つの素材で作られた曲として、素材aとbの特定と全体構造の把握

学習価値:

・限られた素材の反復による形式理解

・同じ素材の反復時の表現の工夫

・スラーに頼らず素材を切り出す分析手法

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベーム「メヌエット ト長調」の詳細分析

► 終わりに

本記事で取り上げた作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント