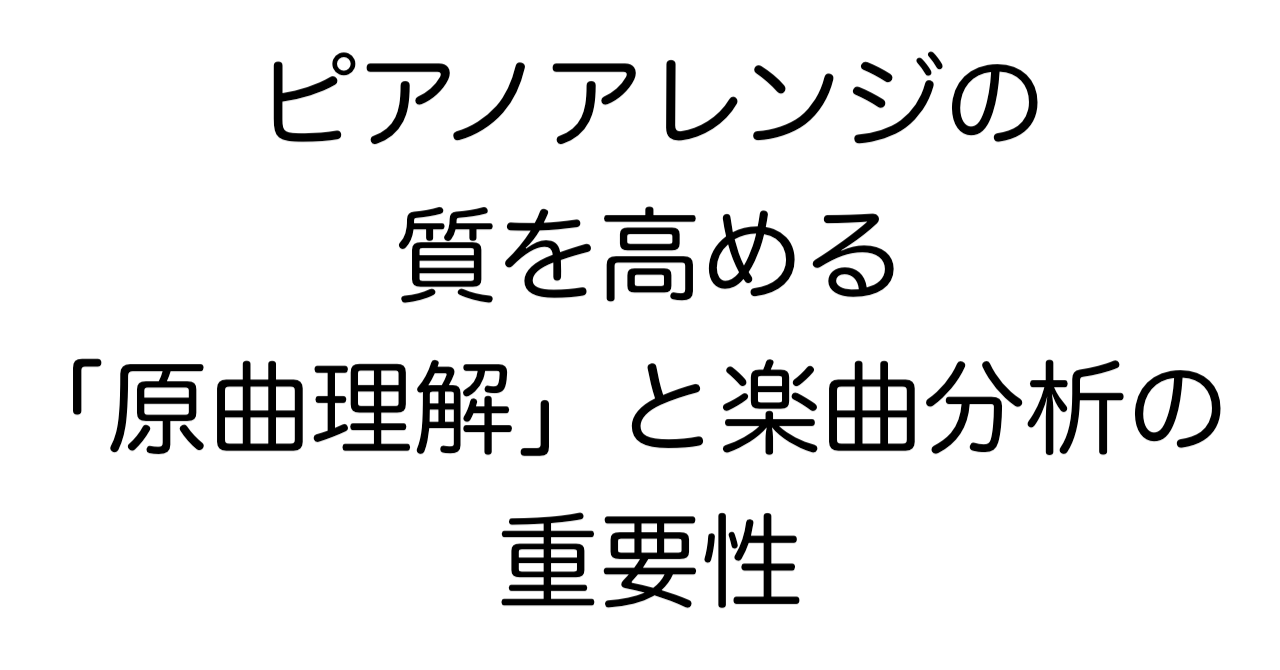

【ピアノ】ピアノアレンジの質を高める「原曲理解」と楽曲分析の重要性

► はじめに

ピアノアレンジを作る際、オリジナル作品の全ての要素を再現することは物理的に不可能なケースが多いですし、仮にそんなことが出来ても、ピアノという楽器でそれをする意味がありません。そのため、「何を残し、何を省略するか」さらに「何を新規創作的に付け足すか」という選択が、アレンジの質を大きく左右します。しかしそのためには、とにかく原曲理解を深める必要があります。

本記事は、「アレンジ中級者向け」の内容です。少し読み進めていただき、もし本記事よりも易しい内容を希望する場合は、以下の記事を参考にしてください:

・【ピアノ】初心者からステップアップできるアレンジテクニック集

・【ピアノ】ピアノアレンジの手順:全体ざっくり作成 vs 細部集中 どちらを先行させるのが得策か

► 本記事から得られること

・アレンジの題材となる原曲の本質的な要素を見抜く分析力

・アレンジにおける音楽的要素の優先順位の付け方

・ピアノという楽器の特性を活かしたアレンジ表現方法

・少し慣れてきた方向け、より高度なピアノアレンジのための実践的なステップ

► 楽曲分析の重要性

アレンジを作る際に以下のような基本的なアプローチに留まりがちではないでしょうか:

1. メロディラインを右手で弾く

2. 左手で和音やアルペジオによる伴奏を付ける

一番の基本としてはこれでいいのですが、もし、原曲を重視した質の高いアレンジを目指す場合は、原曲の構造や音楽的要素をより深く理解しておく必要があります。楽曲分析は、表面的には見えにくい音楽的パターンや関連性を発見するための重要なアプローチです。

良いアレンジと単なるアレンジの違い

| 単なるアレンジ | 良質なアレンジ |

|---|---|

| 原曲の重要な特徴が、単なる不注意で消滅している | 原曲の特徴的要素を理解している |

| 楽器の特性を考慮しない | ピアノの特性を活かした、無理なく効果があがる書法 |

| 音を詰め込み過ぎ、鳴りっぱなし、sempre mf | 音楽的バランスを考慮して適切に省略 |

| 技術的な制約のみを考慮 | 音楽的な内容とのバランスを考慮 |

► 事例分析:モーツァルト「交響曲 第40番 K.550 第1楽章」

‣ 分析のポイント

仮に、以下の譜例の部分をピアノアレンジすると仮定しましょう。

モーツァルト「交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章」

譜例1(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

この有名な作品の導入部には、アレンジの際に見落としがちな重要な要素があります。

主題の構造分析

曲の冒頭では、二つのカギマーク部分(aとb)が組み合わさって一つのメロディのカタマリを形成しています:

・カギマークa:連打混じり、ブルー音符部分の6度跳躍で小さなクライマックスを形成

・カギマークb:連打混じり、下行する音型で6度跳躍のエネルギーをおさめる

伴奏部分の分析

レッド音符で示したように、伴奏部分にも同様の6度跳躍が含まれています。この跳躍は、一見すると単なる和音の分散形のように見えますが、メロディ部分における6度跳躍が極めて重要であることを踏まえると、主題と伴奏を有機的に関連付ける重要な共通音程関係と考えていいでしょう。

‣ アレンジへの応用

この分析から、ピアノアレンジを作る際には以下の点に注意すべきことが分かります:

・6度跳躍の保持:単に「g-mollの主和音を鳴らせばいい」という考えではなく、特徴的な音程関係を保持する

・主題と伴奏の関連性の理解:連打など、主題と伴奏部分に共通する要素を見つけ、それを活かすべきか考える

・ピアノで弾ければOK

・原曲と同じ和声が鳴っていればOK

というところを超えるためには、「楽曲分析の視点で原曲をよく理解すること」および「それで見つけた特徴を重要だと思えること」が必須となります。

► 楽曲分析を通じた「外すべきでない要素」の見つけ方(特に、原曲重視の場合)

もし原曲重視のアレンジに仕上げたい場合は、原曲で現れる「外すべきでない要素」は、アレンジでも保持を検討しましょう。ただし、ピアノという楽器は「同音連打」をはじめとして苦手なテクニックがありますし、仕上がりのテンポや難易度なども考慮しつつ、最適の音選びをしていくことになります。

‣ 1. 繰り返しと変形を見つける

(再掲)

作曲家は、しばしば短い特徴を変形させながら繰り返し使用します。この譜例で言えば:

・メロディや伴奏形に含まれる同音連打

・メロディや伴奏形に含まれる6度跳躍

などが該当します。これらの特徴は曲全体の統一感を生み出す重要な要素です。

原曲分析のポイント:

・同じ、または相当類似したパターンの繰り返し

・音程関係は変えつつも、同じ輪郭を持つ要素

・転回や逆行などの技法で変形された素材

アレンジへの応用:

原曲で繰り返し現れる特徴的な素材は、アレンジでも保持を検討しましょう。これにより、原曲の統一感や一貫性が維持されます。

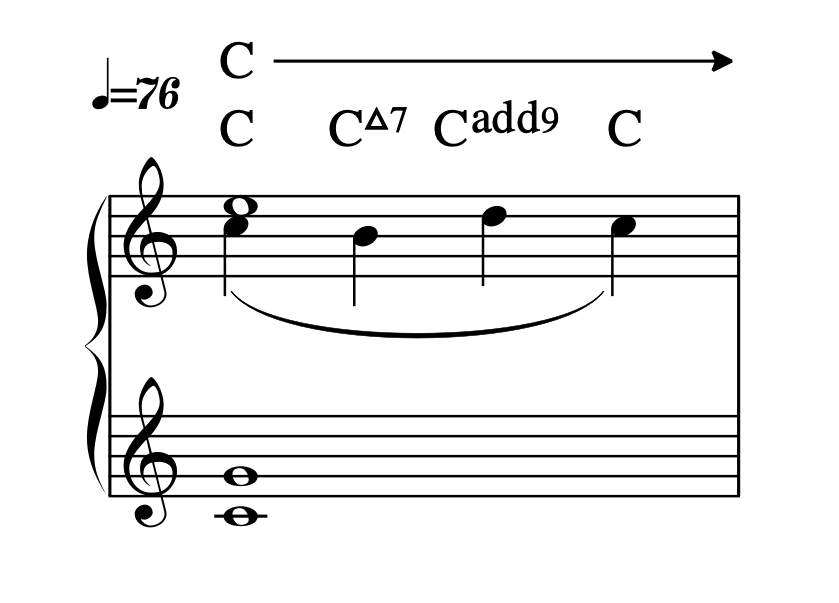

‣ 2. 和音の中の特徴的な動きを見つける

和音の中には、特徴的な動きが含まれていることがあります。

譜例2(Sibeliusで作成)

コードネームで示しました。この譜例の箇所は上段で示したように「一つの和音」と見做しても良さそうですが、和音の内声が装飾されているので、下段で示したように「三種類の和音」が発生していることになります。このように和声に大きな影響のある特徴的な動きはアレンジでも保持を検討するといいでしょう。

原曲分析のポイント:

・特徴的な声部進行

・臨時記号による色彩的な効果

アレンジへの応用:

単に和音の種類を同じにするだけでなく、声部進行や特徴的な動きを保持することで、原曲の音楽的個性を維持できます。経過音や掛留音などの非和声音で内声が装飾されている和音というのは、ある意味、そこにウタが発生しているのであり、その動きは重要なものとなります。

‣ 3. 対位法的な関係やエコー表現を見つける

原曲に、複数の声部が互いに独立しながらも関連性を持って動く対位法的な書法やエコー表現が用いられている場合は、大きな特徴なので、残すことを検討するといいでしょう。

原曲分析のポイント:

・異なる声部間の掛け合い(参考記事:【ピアノ】C.P.E.バッハ「BWV Anh.123」の対話的表現分析)

・主題の模倣や反復(参考記事:【ピアノ】模倣技法の楽曲分析入門:見せかけの模倣の見つけ方)

・エコー表現(参考記事:【ピアノ】ピアノ曲のエコー表現4タイプ:楽曲分析の視点から)

アレンジへの応用:

特に原曲を重視する場合は、全ての声部を再現できなくても、重要な関係は維持するようにしましょう。原曲を知っている聴衆の満足感に大きく影響する部分です。

‣ 4. リズム的特徴に注目する

リズムパターンは、曲の個性を決定づける重要な要素です。

原曲分析のポイント:

・特徴的なリズムパターンの繰り返し

・リズムの変化による緊張感の創出

・シンコペーションやヘミオラなどのやや特殊なリズム技法

アレンジへの応用:

原曲の特徴的なリズムパターンは、保持を検討しましょう。特に、曲の推進力や緊張感を生み出すリズム要素は重要です。

‣ 5. 音色的な特徴をピアノで表現する方法を考える

オーケストラ曲などでは、特定の楽器の音色が重要な役割を果たしていることがあります。原曲重視で仕上げる場合は、そういった楽器のイメージをどのようにピアノで表現するかを考えて楽譜を書くのも一つの案でしょう。

原曲分析のポイント:

・特定の楽器に与えられた特徴的なパッセージ

・楽器の組み合わせによる音色効果

・強弱記号や演奏指示による表現の変化

アレンジへの応用:

ピアノでは元の音色を完全に再現することはできませんが、ペダリングや音域の選択などによって、原曲の音色的特徴を暗示することができます。

例えば分散和音を弾く時に、指ではスタッカートでポンポン弾きするよう指示しながらも、長く踏むダンパーペダルも指示することで、減衰楽器のイメージに近いサウンドが得られます。また、単旋律楽器のイメージを強調したいのであれば、ダンパーペダルを指示してしまうと、フレーズが和音化されて単旋律しか出せない楽器ののイメージから離れてしまいます。

また、ピアニストのブレンデルは「Musical Thoughts and Afterthoughts」という著作の中で、以下のように解説しています(「ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から」著:ボリス ベルマン より):

(ピアノで)ホルンの高貴で豊かな、幾分ベールがかかったような『ロマンティックな』音を出すには、腕を緩めて手首をしなやかにしておく必要がある。

ホルンのダイナミクスの幅は pp から f に及ぶが、常にソフトペダルを使用すること。

(抜粋終わり)

最後の「常にソフトペダルを使用すること」というのは、ソフトペダルを「音を小さくする弱音器」としてではなく、「音色作りの一要素」として捉えているからこそ出てくる発想です。

・ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から ボリス ベルマン (著), 阿部 美由紀 (翻訳) 音楽之友社

► 実践的なアレンジ手順

ステップ1:アレンジの方向性の検討

まず、どのようなアレンジにしたいのかを明確にします:

・原曲重視型:原曲の特徴をできるだけ保持

・創造的解釈型:原曲のエッセンスを活かしつつも独自の解釈を加える

・実用重視型:演奏難易度や特定の目的(依頼者の具体的な要請など)を優先

ステップ2:原曲の全体構造の把握

クライマックスの位置などを正確に把握しておくことで、アレンジ全体のバランスに好影響があります。クライマックスを3つも4つも作ってしまってはアンバランスですし、真のクライマックスが活きません。

ステップ3:外すべきでない重要な要素のリスト化

分析を通じて見つけた「外すべきでない要素」をリスト化します(特に、原曲重視アレンジの場合):

・特徴的な音程関係

・重要な和声進行や声部進行

・特徴的なリズムパターン

・対位法的関係やエコー表現

・音色的特徴 等

ステップ4:優先順位の決定

全ての要素を完全に再現することは難しいため、優先順位を決めます。

ステップ5:アレンジの具体化

ここまでの内容を踏まえて、実際のアレンジを作成します。

リスト化した要素や、その他表現したい内容について、ピアノで実現できるかを試していきましょう。実現困難な場合は、その本質を保ちつつも、ピアノで演奏可能な形に翻訳変換することを検討します。実際のアレンジを作成する際、ピアノの楽器としての特性を活かした表現方法を工夫しましょう。また、必ずしも常に10本の指を全て使っている必要はないということを前提とし、ピアノアレンジの中級者にありがちな「詰め込み過ぎ、鳴りっぱなし」を避ける必要があります。

具体的なアレンジの手順をみてきました。アレンジの中級者以上の方は、「音にし始めるまでにきちんと時間をかける」ことをやってみてください。

► アレンジにおける「創造的な解釈」と「原曲への忠実さ」のバランス

そのアレンジの方向性をどうするかにもよりますが、一般的に質の高いアレンジを創るにあたっては、原曲への忠実さと創造的な解釈のバランスを取ることが重要です。原曲分析は「何を残すべきか」を教えてくれますが、それをどのように表現するかは、アレンジャーの創造性が問われる部分です。

バランスの取り方:

・原曲の本質を理解する:楽曲分析を通じて、他楽器を通して作曲家が伝えようとしていた内容を理解する

・ピアノの特性を活かす:原曲の楽器では表現できない、ピアノの特徴が活かされる表現方法に翻訳する

・聴き手の期待を考慮する:聴き手が原曲から期待する要素(重要なフレーズなど)は保持する

・原則、頑張り過ぎない:アレンジでは、少し慣れてくるとすぐに「詰め込み過ぎ」になる傾向がある

► 終わりに

ピアノアレンジでは、原曲のコピーではなく、ピアノという楽器の特性を活かした創造的な解釈が必要です。しかし、本記事で強調したように、とにかくまずは「原曲をどれだけ理解しているか」が何よりも重要です。原曲重視のアレンジであろうとそうでなかろうと、元々の素材が要求しているものを知っておいたうえでアレンジに着手するようにしましょう。自分で作った曲を自分でピアノアレンジするのであれば、それこそ、自分の曲を分析的視点でもう一度理解し直す必要があります。

楽曲分析を通じて原曲の本質を見極め、それをピアノで効果的に表現することで、良質のピアノアレンジを作り上げることができるでしょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント