【ピアノ】C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.122」の詳細分析

► はじめに

C.P.E.バッハ(カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ)の「行進曲 BWV Anh.122」は、「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」に収録されている作品です。この楽曲は、バロック期の2声書法の基礎を学ぶうえで優れた教材となっています。

本記事では、この楽曲の構成分析から始まり、「単音×2」による線的書法の音楽的効果、さらには和声進行の注目点まで、ピアノ学習者が楽曲をより深く理解できるよう段階的に解説していきます。

► 分析:C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.122」

‣ 1. 構成の見抜き方

· 分析対象と基本情報

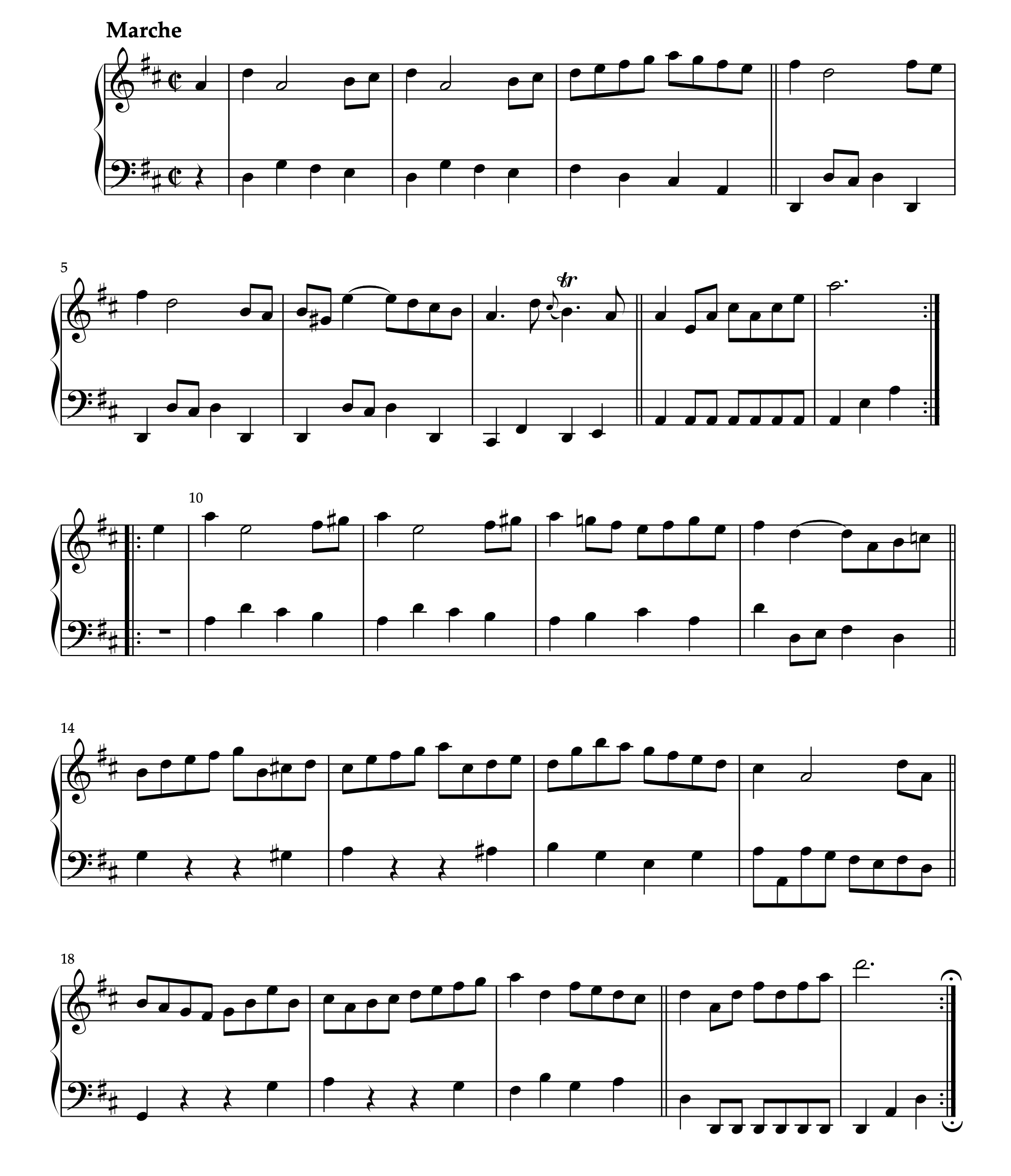

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」

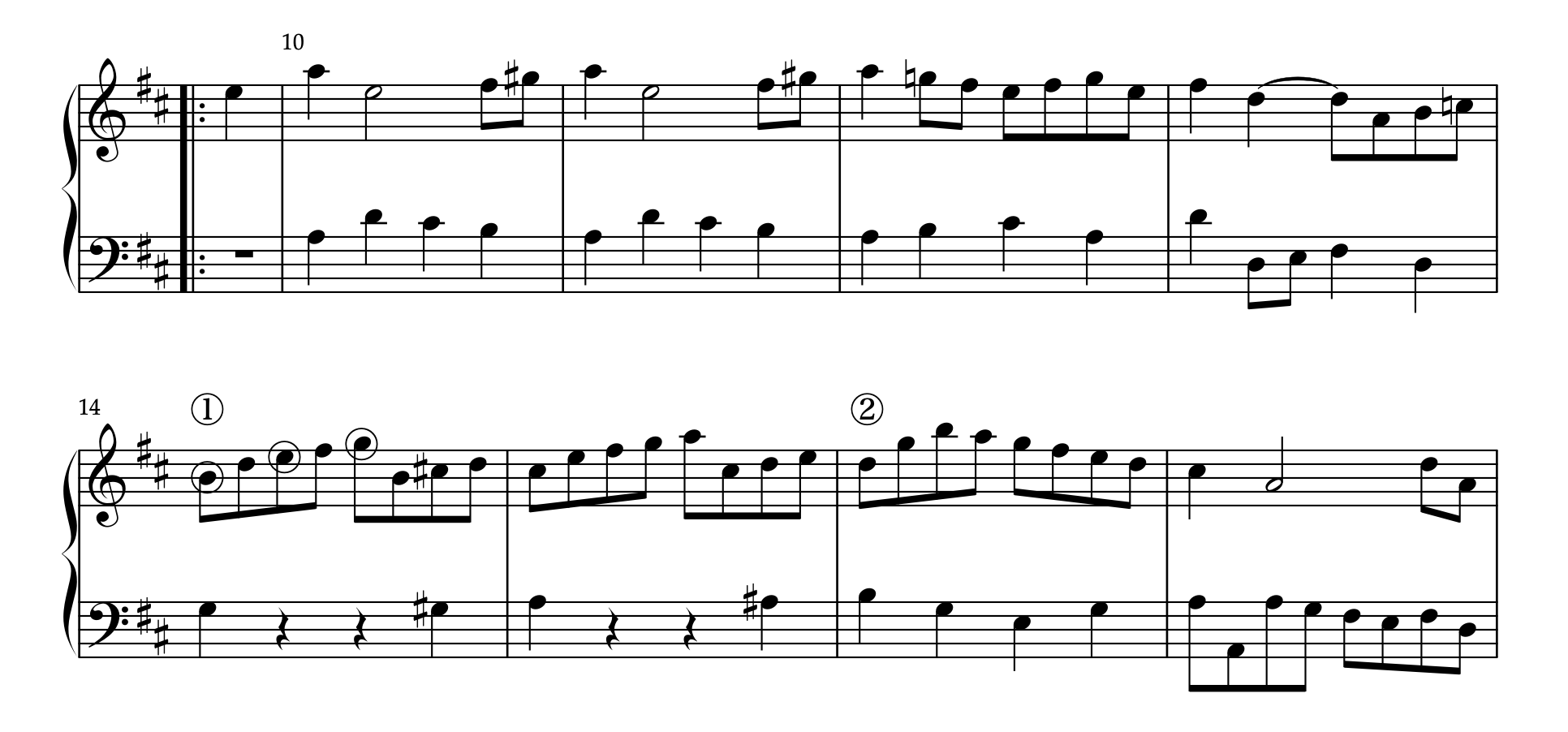

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

基本的な楽曲構成:

大きな区分:

・A 1-9小節

・B 10-22小節

詳細な区分:

・A部分

– 1-3小節(第1フレーズ)

– 4-7小節(第2フレーズ)

– 8-9小節(エンディング)

・B部分

– 10-13小節(第1フレーズ)

– 14-17小節(第2フレーズ)

– 18-20小節(第3フレーズ)

– 21-22小節(エンディング)

譜例では、構成の切れ目に副縦線を補足しています。

今回の着目点は、構成の細分化の仕方について。

8-9小節および、21-22小節は各セクションのエンディング的役割であり、延長部分です。ここまでのたどり着き方に相違点があります:

・A 1-3小節+4-7小節 「3+4」

・B 10-13小節+14-17小節+18-20小節 「4+4+3」

各セクションの始まり方(1小節目および10小節目の始まり方)は調性以外は同様ですが、なぜ、Aセクションでは3で、Bセクションでは4なのでしょうか。

判断ポイントは、以下の2点です:

・伴奏形のパターン

・和声進行のパターン

· 伴奏形からの分析

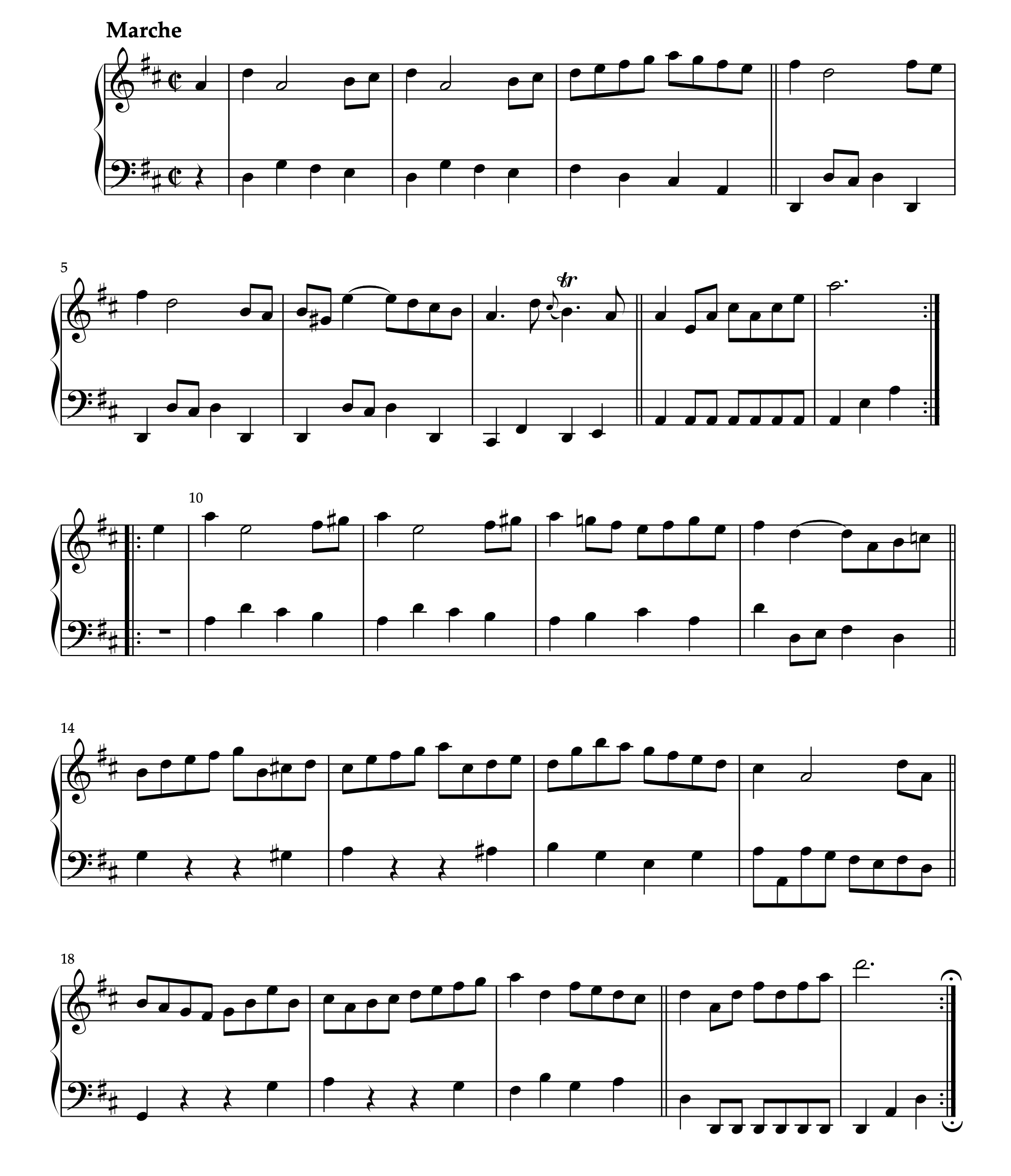

譜例(楽曲全体)

4小節目と13小節目を比較すると、メロディは似ていますが、前後の伴奏形の在り方に違いがあります。

A部分の特徴:

・4-6小節では同じ伴奏パターンが継続

・この継続性から、3小節目と4小節目の間に区切りがあると推測できる

B部分の特徴:

・14小節目から休符を含む新しい伴奏形が出現

・この変化から、13小節目と14小節目の間に区切りがあると判断できる

· 和声進行からの分析

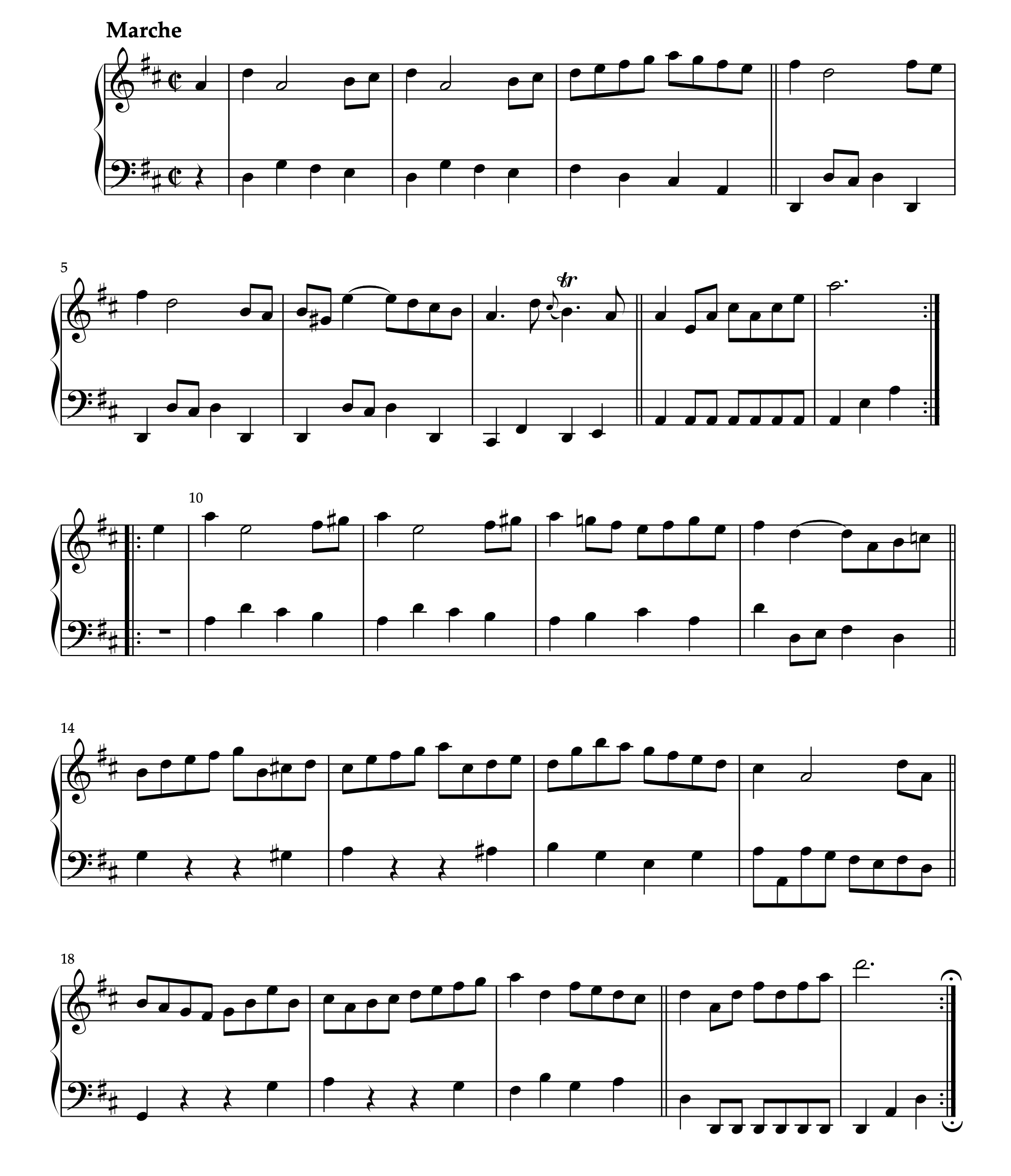

譜例(楽曲全体)

細かな和声記号をつける必要はありませんが、構成分析において多少の和声知識が助けてくれることもあります。

前項目で伴奏形に着目して立てた疑いを、さらに確信に変えるための手がかりを見つけましょう。

主要な和音記号の意味:

Ⅰ:主和音(曲の中心となる和音)

Ⅴ:属和音(主和音に進みたがる性質を持つ和音)

Ⅴ7:属七の和音(より強く主和音に進みたがる性質を持つ)

A部分の和声進行:

・3小節目後半:D-durのⅤ

・4小節目以降しばらく:D-durのⅠ → 明確な終止感を形成

B部分の和声進行:

・13小節目:D-durのⅠ → すぐに変化

・13小節目後半:G-durのⅤ7(C音の追加による)

・14小節目:G-durのⅠ → 新しい調性への移行を示唆、その後、部分転調の連続

Bセクションでは、Aセクションの時とは異なり、D-durのⅠがすぐに反れ始めてしまい、新たなⅤ→Ⅰを形成しています。その後、部分転調(調性の拡大)の連続。したがって、部分転調が始まる13小節目と14小節目の間に構成の切れ目があると考えることができます。

13小節目の前半では、D-durのⅠだった和声が、C音というたった1音が加わることで、G-durのⅤ7へ変換されていることに着目しましょう。

· まとめ

楽曲構成を見抜くためのポイントを整理すると:

1. メロディによる直感的な判断

・フレーズを実際に歌ってみる

・自然な区切りを感じ取る

2. 伴奏形による分析

・パターンの継続性と変化を観察

・新しい要素の出現に注目

3. 和声進行による確認

・Ⅴ→Ⅰの位置とその継続性を確認

・調性の変化を把握

これらの要素を総合的に判断することで、より確実な構成分析が可能になります。

構成・構造についてさらに学びを深めたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【ピアノ】実例で学ぶ楽曲構造分析入門 〜シューマン「ユーゲントアルバム」を題材に〜

‣ 2.「単音×2」の線的書法の分析

·「単音×2」の書法とは

バロック期の作品において頻出する「単音からなるパート×2」による線的書法。音楽を水平方向に扱うこの書法は、垂直方向に和音の構成音を全て同時に鳴らすのではなく、時間的に分散させて提示する手法です。

本記事では、この書法がもたらす和声的な多義性と、その音楽的効果について分析していきます。

「単音×2」書法の特徴:

・和音構成音の時間的分散提示

・線的な音楽展開の実現

・和声解釈の多義性の創出

· ①部分の分析(14小節目)

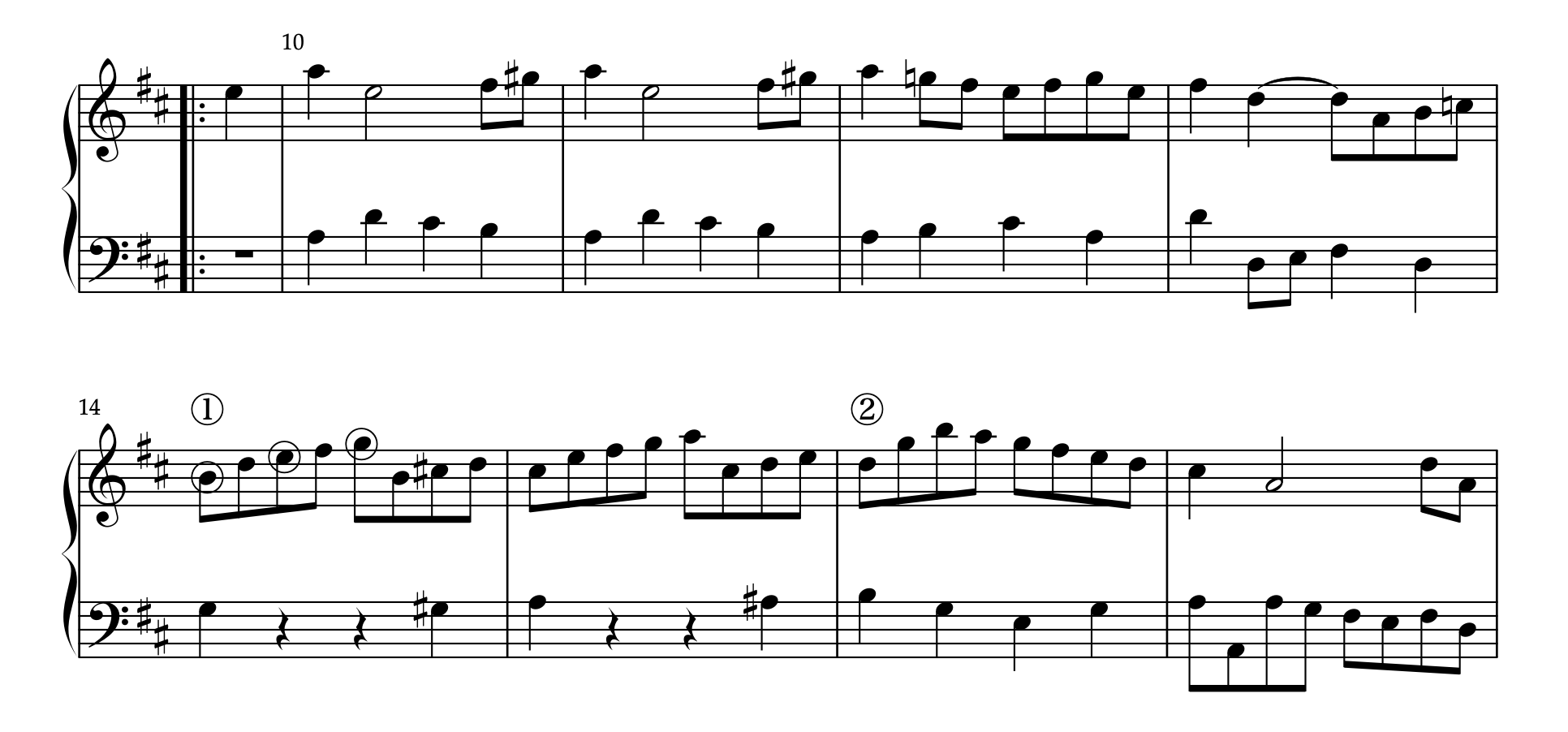

譜例(10-17小節)

和声解釈の二重性:ⅠとⅥの可能性

・G-durのトニック領域での展開

– Ⅰの和音として

– Ⅵの和音の第一転回形として

①の部分では、部分転調(調性の拡大)で、G-durのトニックに来ています。Ⅰに聴こえるという方が多いと思いますが、中にはⅥの第一転回形に聴こえるという方もいるのではないでしょうか。

この作品は2/2拍子ですが、4/4の拍子の4分音符単位で考えると、丸印で示したような4分音符毎の音というのは、拍頭の音。拍頭の音というのは聴き手に認識されやすいので、和音構成音として聴く傾向があります。したがって、「Si Mi So」を認識し、Ⅵの第一転回形に聴こえる可能性があるのです。

和音チェンジした瞬間に和音構成音のすべてを鳴らすことができない「単音×2」の書法だからこそ、このような数パターンの聴き方の面白みを感じることができます。

· ②部分の分析(16小節目)

譜例(10-17小節)

和声進行の時間的展開:後出の音による和声解釈の変更

・h-mollへの部分転調

・和声解釈の変遷過程

– 初聴時:h-mollのⅠとして知覚

– G音出現後:Ⅵとしての知覚

①と似ているようで異なる表現がとられているのが、②の部分。この部分では、部分転調(調性の拡大)で、h-mollのトニックに来ています。

少し前から弾き進めて来て、16小節目のはじめの音(②の部分)を弾いたら止まってみてください。h-mollのⅠに聴こえるはず。しかし、次のG音が出てくることで、実はⅥだったことが後から説明されるわけです。

やはり、「単音×2」の書法だからこそ、このような数パターンの聴き方の面白みを感じることができます。

· まとめ

「単音×2」の書法がもたらす主な音楽的効果:

・和声的な多義性の創出による聴取体験の深化

・線的な音楽展開による声部進行の明確化

・時間軸に沿った和声解釈の変容可能性

本分析で得られた知見は、以下の作品群の分析にも応用可能です:

・「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」所収の他の作品

・J.S.バッハ「2声のインヴェンション」全曲

・他のバロック期の2声書法による作品群

‣ 3. さらなる分析視点:低音保続・クライマックス・見せかけの模倣

この楽曲におけるさらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

・【ピアノ】音型単位による低音保続の基礎と実例:C.P.E.バッハとモーツァルトを例に

・【ピアノ】楽曲のクライマックス構造とパターン分析

・【ピアノ】模倣技法の楽曲分析入門:見せかけの模倣の見つけ方

► 終わりに

本記事で紹介した分析手法は、バロック期の他の作品にも応用することができます。J.S.バッハの「2声のインヴェンション」や「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳」所収の他の作品を学習する際にも、今回の分析視点を活用してみてください。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【C.P.E.バッハ 行進曲 BWV Anh.122】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント