【ピアノ】指を速く動かすための混乱学習法

► はじめに

「指を速く動かすためには筋力を鍛える必要がある」——多くの方がそう考えがちですが、実は根本的に違います。

確かに、力任せに練習を重ねても、ある程度のスピードは身につくかもしれません。しかし、より美しく正確な高速演奏を実現するためには、「脳からの指令の精度と速度」こそが鍵となります。

本記事で紹介する「混乱学習法」では、意図的に脳を混乱させることで、複雑な状況下でも正確に指をコントロールできる能力を養えます。コルトーのメソッドやコチェヴィッキーの理論を参考に、科学的根拠に基づいた効果的な練習法を解説していきます。

筆者自身が取り入れて効果を感じてきた方法なので、読者の方にとっても、これまでとは異なる視点からピアノテクニックを見直すきっかけになるかもしれません。

►「混乱」の重要性

‣ 指が速く動くのは筋力だけの問題か

酔っ払って帰宅した夜、ピアノを弾こうとして驚いた経験はありませんか。普段なら簡単に動くはずの指が、全く思い通りに動かない…。

不思議なことに、酔っていても手は冷えていません。指の筋力が急に落ちたわけでもありません。 ただ、頭からの指令が上手く働かなくなっただけなのです。

この経験が意味するのは、指を速く動かすために最も重要なのは「頭からの指令」だということです。

すごく腕や指が細いのに、驚くほど指が速く動く小学生のピアノ弾きを見たことはありませんか。それを可能にしているのは、まさに「頭からの指令」の正確さと速さです。

‣「混乱」から生まれる上達

筆者は、通常の練習に「頭を混乱させるトレーニング」を取り入れることを推奨しています。なぜなら、実際の演奏では、単純な動きの繰り返しだけでなく、複雑な状況下での正確な指の制御が求められるからです。

‣ コルトーのメソッドに見る「混乱」の効果

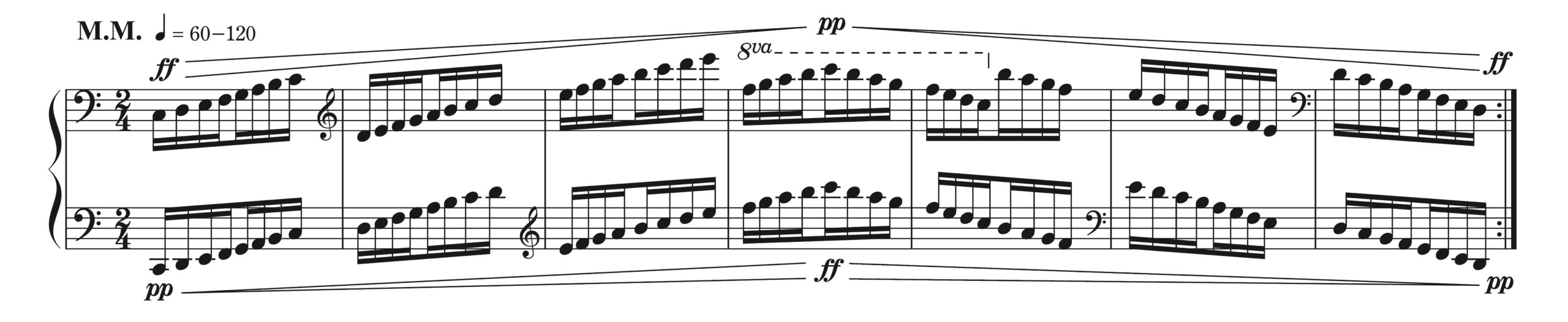

最も効果的な練習方法の一つが、「コルトーのピアノメトード」の「4本の指の練習-1本の指を持続(指の均一と独立)No.2a-2e」です。

この練習法には、革新的な特徴があります:

1. 高度な指の独立性トレーニング

・1本の指を押さえたまま、他の指を自由に動かす

・各指の独立した制御能力を養う

2. 認知的負荷による脳の処理能力向上

・「似て非なるパッセージ」を高速で繰り返すことによる意図的な混乱

・通常のハノンなどには見られない、高度な集中力の要求

‣ なぜ「混乱」が重要なのか

一般的なハノンの練習は、ある意味で「考えながら」でも弾けてしまいます。しかし、実際の演奏では、そのような単純な状況はほとんどありません。

ジョージ・コチェヴィッキーは、著書「ピアノ演奏技法」で次のように述べています:

問題は動き自体にあるのではなく、指の運動のタイミングをどのようにするかにかかっている。

タイミングは認知と意志の産物であるから、テクニックの原点が中枢神経にあることは明白である。

(抜粋終わり)

・ピアノ演奏技法 著:ジョージ・コチェヴィッキー 訳:黒川武 / サミーミュージック

► 実践的なトレーニング方法

‣ スケールにおける「混乱」の導入

スケールの効果的な練習方法の一つとして、以下のような工夫が考えられます:

1. 両手でダイナミクスを逆にする練習

・右手がデクレッシェンドのとき、左手はクレッシェンド

・異なるニュアンスの同時制御による認知的負荷の向上

2. 応用バリエーション

・両手で異なる位置にアクセントを置く

・右手と左手を16分音符分ずらしてスタート

「ハノン 第39番 ハ長調」をもとに、ダイナミクスを補足したもの

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

‣ 練習の到達目標

この種の練習で重要なのは、以下の状態に達するまで継続することです:

・混乱を感じなくなるまで

・極めて高速での演奏が可能になるまで

それまでの過程で、より複雑な指の動きをコントロールできるようになっていきます。

► 終わりに

段階的なアプローチ:

・まずはゆっくりとしたテンポから始める

・混乱に慣れてから徐々にテンポを上げる

指を速く動かすために必要なのは、指の筋力ではありません。脳が複雑な状況下でも正確に指を制御できる能力を養うことが重要です。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント