【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「フィリーネの歌」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「フィリーネの歌(Singet nicht in Trauertönen)Op.98-7」には、妻クララ・シューマンによるピアノ独奏版が存在します。19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家であるクララ・シューマンは、夫ロベルトの歌曲を深い愛情と音楽的理解をもって、ピアノ一台で奏でられる作品へと編曲しました。歌声とピアノ伴奏による二層構造を、ピアノソロへと凝縮しながらも、原曲の詩的情感と音楽的深みを保持している点が、本編曲の魅力と言えるでしょう。

本記事では、クララ・シューマン編曲「フィリーネの歌」の音楽的特徴と演奏テクニック、表現のポイントを詳しく解説します。

※「フィリーネの歌(Singet nicht in Trauertönen)」は「フィリーネの歌」「悲しい響きで歌ったりしないで」など、様々な日本語訳で親しまれています。

► 前提知識

‣ 原曲「フィリーネの歌」の基本情報

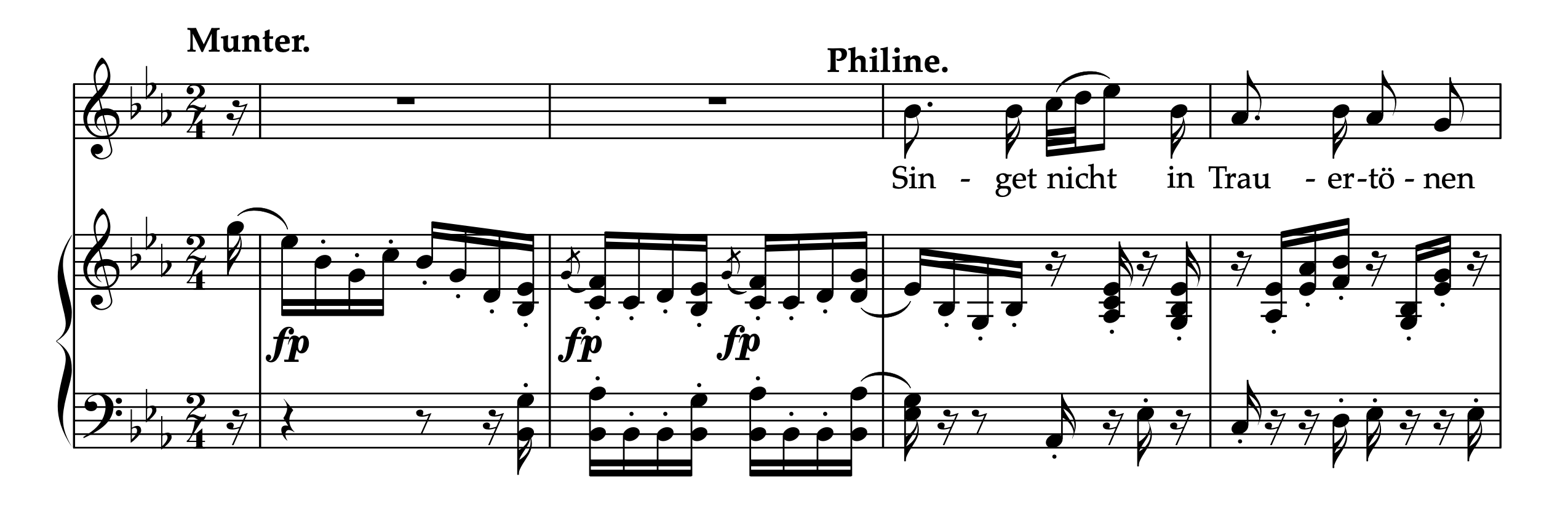

シューマン「ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』に基づくリートと歌 Op.98a より 第7曲 フィリーネの歌」(原曲の歌曲)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1849年

演奏時間:約2分10秒

歌詞:ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの詩

内容:夜を人生の最高のパートナーと呼び、昼間の苦悩を忘れさせる愛と歓喜の時間を享受するよう勧める、享楽的で陽気な歌

構成:「ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』に基づくリートと歌 Op.98a」の第7曲

「ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』に基づくリートと歌 Op.98a」は全9曲で構成される歌曲集です。この中でクララがピアノ独奏版へと編曲したのは、本楽曲のみとなっています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

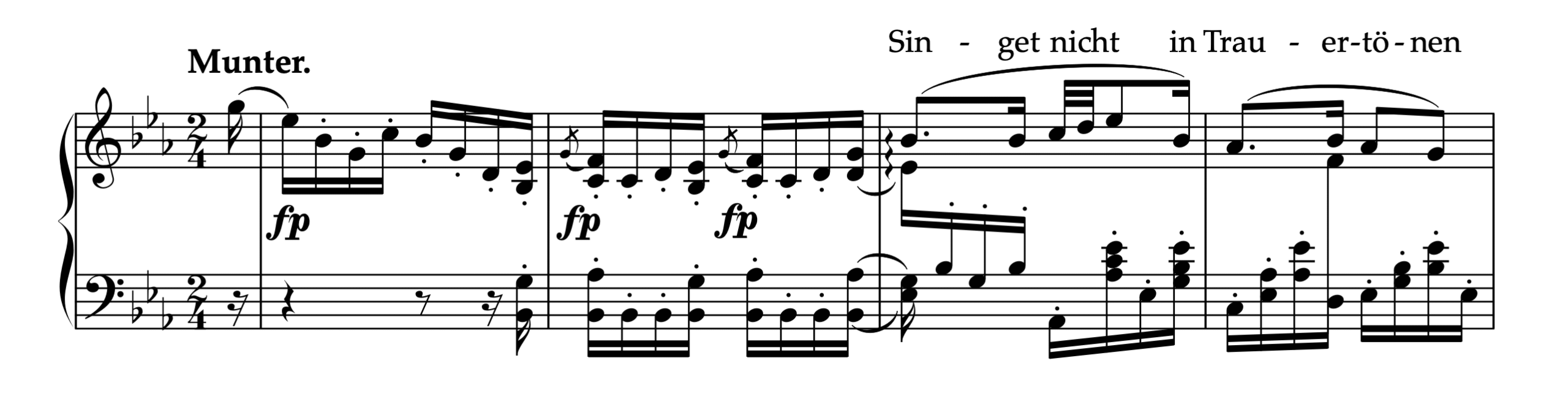

シューマン「フィリーネの歌(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

クララ・シューマンの編曲アプローチで最も注目すべき点は、原曲に対する深い敬意と忠実な再現姿勢です。ロベルト・シューマンが歌曲に込めた音楽的メッセージを、ピアノでいかに忠実に表現するか——この編曲哲学が作品全体を貫いています。

編曲の音楽的特徴

伴奏部の丁寧な継承:

・原曲のピアノ伴奏パートを基礎構造として活用

・和声進行や音楽の流れを尊重し、作品の雰囲気を損なわない

・不必要な変更を避け、作曲者ロベルトの意図を最優先

声部構成の繊細な工夫:

・歌のメロディーラインをピアノの音響空間へ自然に統合

・音域設定や声部バランスの調整により、旋律の明瞭性を確保

・各声部が相互に干渉しない、計算された音の配置設計

これらの編曲技法により、原曲歌曲の抒情性とピアノ独奏曲としての完成度を両立した作品となっています。

技術的難易度

ツェルニー40番入門程度から挑戦可能

演奏技術的には、クララが編曲した「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」の30曲中、比較的難易度の高い部類に入ります。求められる主な技術として、急速なテンポの中でのスタッカートの連続、急激なダイナミクス変化への対応、跳躍の正確な制御などが挙げられます。

技術的な課題は多いものの、音楽的には明快で親しみやすい作品のため、中級レベルの学習者にとって良い挑戦課題となるでしょう。

► 演奏上の注意点

‣ メロディ導入部の隠された対照

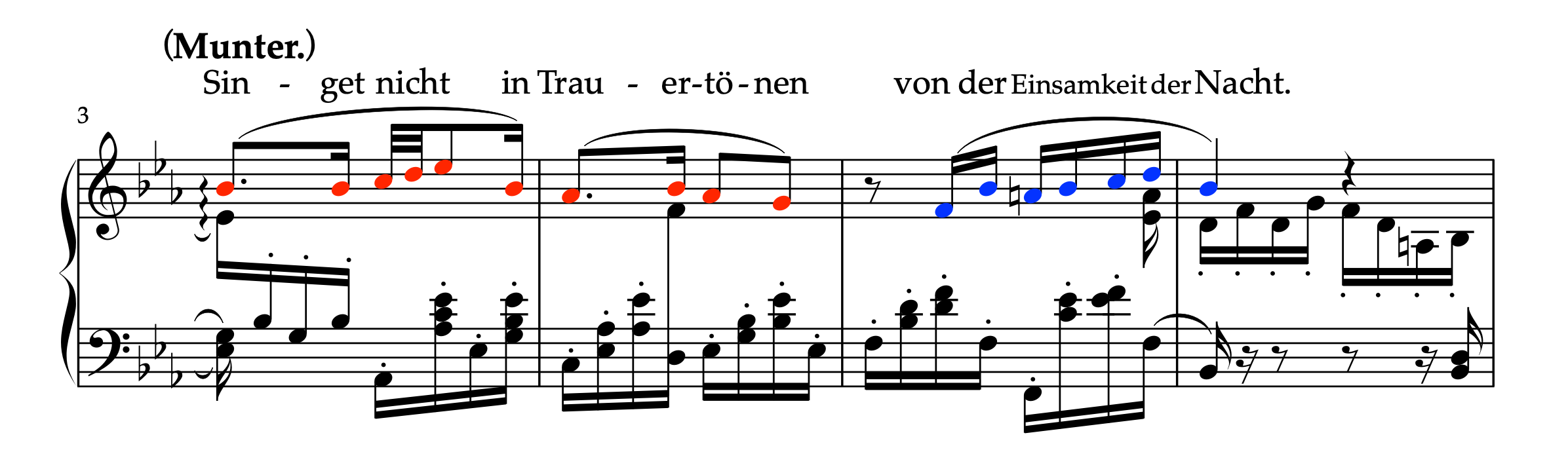

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、3-6小節)

3-6小節のメロディ導入部には、対照的な2つの素材が並んでいます。前半(レッド音符)はリズミックな性格を持ち、後半(ブルー音符)は歌唱的な性格を持っています。

この対比を意識することで、音楽に変化と生命力が生まれます。前半は軽くリズムを正確に、後半はよりレガートでしっかりと歌うように弾き分けましょう。

‣ 左手の和音をアルペッジョにする解釈(44小節目)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、44-45小節)

44小節目のトリルでは、レッドで示したように左手の和音をアルペッジョにする解釈もおすすめです。これにより、回転して宙を舞うような華やかな効果を出すことができます。

この解釈は、ジャン=マルク・ルイサダ氏が2005年にNHK教育テレビジョンで放送された「スーパーピアノレッスン」の中で、ショパンのワルツを例に指導していた方法です。このような軽やかなタッチの作品では、効果的に取り入れることができる表現法です。

ただし、あらゆる楽曲のすべての和音でこの技法を使用する必要はありません。音楽的な効果を考えて、要所で使用することをおすすめします。

‣ 最後の2小節の処理(70-71小節)

最後の2小節にはペダリングの指示がありますが(原曲にも書かれているロベルト自身による指示)、70小節頭で短く踏むのみにしてスタッカートを活かしたほうが、曲想に適したニュアンスが得られます。

テンポの扱い方

テンポはほとんどゆるめず、サラリと弾き終えることで、フィリーネの軽やかで自由な性格が最後まで保たれます。大げさな終結を避け、あくまで軽妙に締めくくることが、この作品らしい終わり方と言えるでしょう。

► 楽譜情報

クララ・シューマンによるロベルト・シューマン歌曲の編曲集はいくつかの出版社から刊行されていますが、以下のRies & Erler出版の楽譜をおすすめします。

推奨楽譜

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

特徴:

入手性:国内外で広く流通

網羅性:クララが編曲したロベルト歌曲30曲を収録

実用性:原曲の歌詞が掲載されている(デュラン版などとの大きな違い)

資料価値:歴史的価値と実用性を兼ね備える

投資価値:他の編曲作品も学べるため、長期的な投資価値が高い

音楽学習者、研究者、演奏家に広く愛用されている定番楽譜です。

► 終わりに

クララ・シューマンがロベルトへの愛と深い音楽理解をもとに創り上げた編曲版「フィリーネの歌」は、声楽作品の本質をピアノという単一楽器で表現し尽くした仕上がりです。演奏において技術的正確さは不可欠ですが、それ以上に重要なのは、原曲の歌詞に込められた詩的メッセージを理解し、それをピアノの音色で「語る」意識を持つことです。この表現姿勢こそが、作品の美しさを引き出す鍵となるでしょう。

本記事で紹介した演奏テクニックや表現のヒントを参考に、クララ・シューマン編曲「フィリーネの歌」の演奏に取り組んでみてください。この作品を通じて、シューマン夫妻が紡いだ音楽の世界を楽しみましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント