【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「この上なくすばらしいこと」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

19世紀ロマン派を代表するピアニスト、クララ・シューマン。彼女が夫ロベルト・シューマンの歌曲をピアノ独奏用に編曲した作品群をご存知でしょうか。

その中の一曲「この上なくすばらしいこと(Nichts Schöneres)」は、ロベルトが二人の結婚の年(1840年)に作曲した愛の歌を、クララがピアノ曲として再構築した作品です。妻が夫の愛の歌をピアノに編曲するという、これ以上ないロマンティックな背景を持つこの楽曲には、原曲の魅力を保ちながら、作曲家と作品への深い理解と愛情が込められています。

本記事では、クララ・シューマン編曲版「この上なくすばらしいこと」の音楽的特徴と、実践的な演奏のヒントを解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「この上なくすばらしいこと」の基本情報

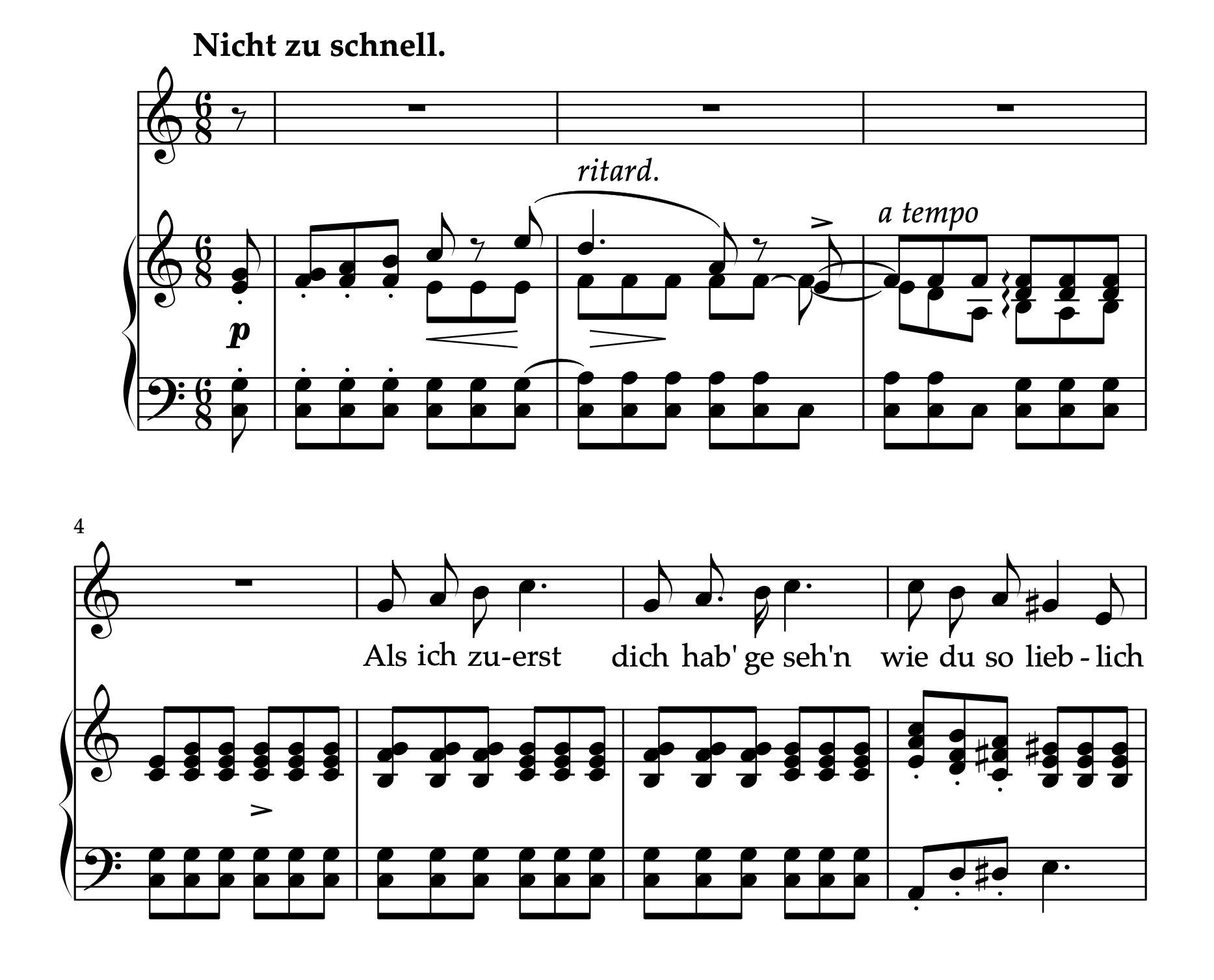

シューマン「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第3曲 この上なくすばらしいこと」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分50秒

歌詞:ロベルト・ライニック

内容:恋人との関係が発展する段階ごとに、「これ以上すばらしいことはない」と確信する、幸福を歌った曲

構成:「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36」の第3曲

1840年は、ロベルトとクララにとって人生の転機となった年でした。クララの父フリードリヒ・ヴィークからの激しい反対と、それに伴う法廷闘争を経て、二人はついに結婚を果たします。Op.36はまさにこの記念すべき年に生み出された作品です。

歌曲集「ある画家の歌の本からの6つの詩」は決して有名とは言えない作品群ですが、各曲が独自の魅力を持つ作品揃いです。クララは第1曲から第4曲までをピアノ独奏版に編曲しており、夫の音楽への深い共感と理解が窺えます。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

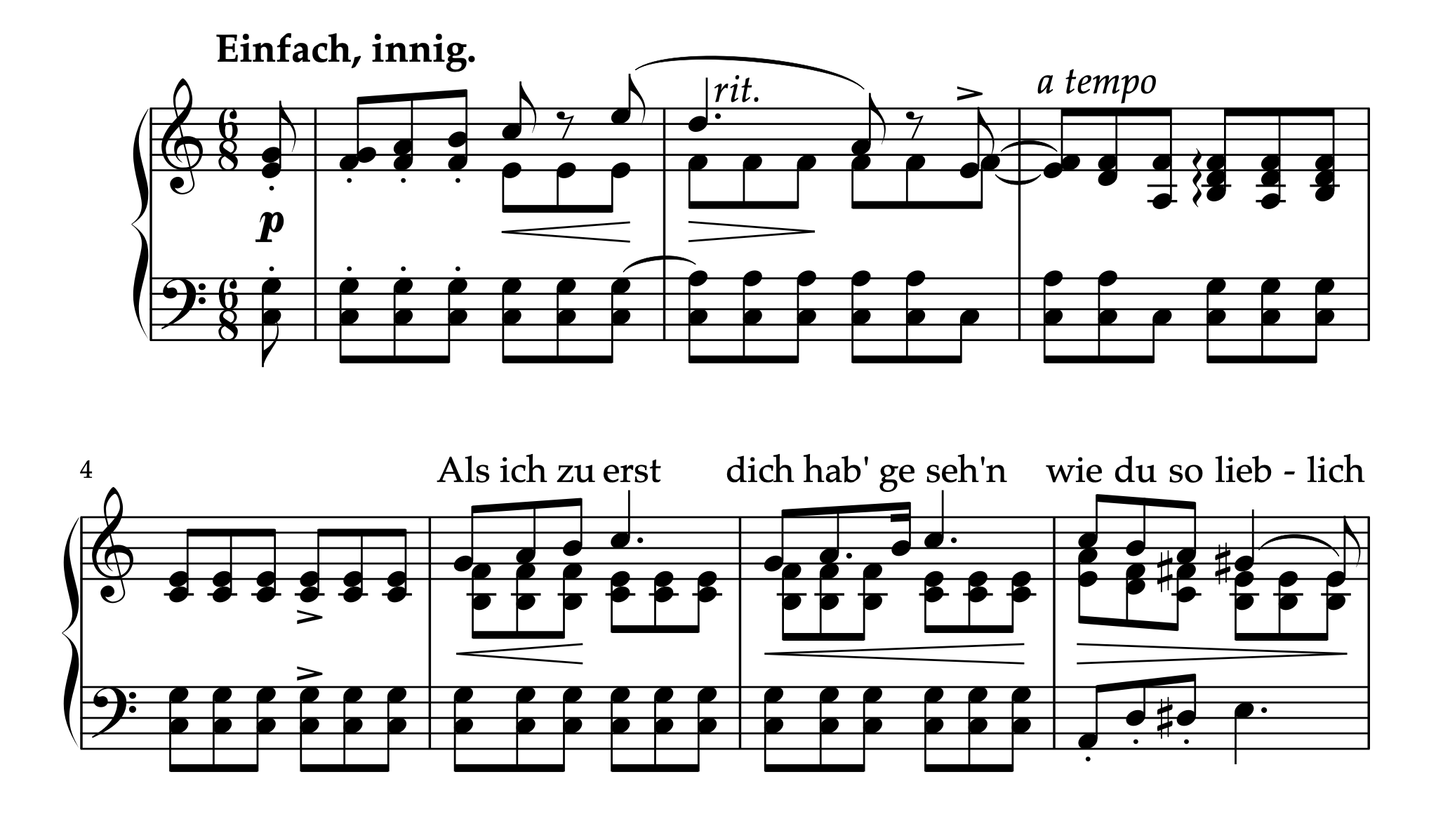

シューマン「この上なくすばらしいこと(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ・シューマンの編曲技法で注目すべきは、原作曲者ロベルトへの深い敬意を貫いた姿勢です。歌詞は不在ながらも、原曲の本質的な魅力を損なうことなく、ピアノ独奏曲として完成させました。

編曲技法の特徴:

・伴奏部の有機的活用:原曲のピアノ伴奏を土台とし、声楽パートの旋律を自然に融合させている

・原曲への忠実性:音遣いの変更を最小限に抑え、シューマンの音楽語法を尊重している

この編曲アプローチにより、歌曲の詩的な雰囲気とピアノ音楽としての質が両立されています。

技術的難易度

ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

極端に難しい箇所はありませんが、以下の点に注意が必要です:

・同音連打の持続:曲全体が同音連打の書法で書かれているため、単調にならないよう表情の変化が重要

・細かな指示の読み取り:アクセント、スラー、アルペッジョなど断片的に書かれた記号を見落とさない

・バランス感覚:メロディと伴奏のバランスを常に意識する

► 演奏上の注意点

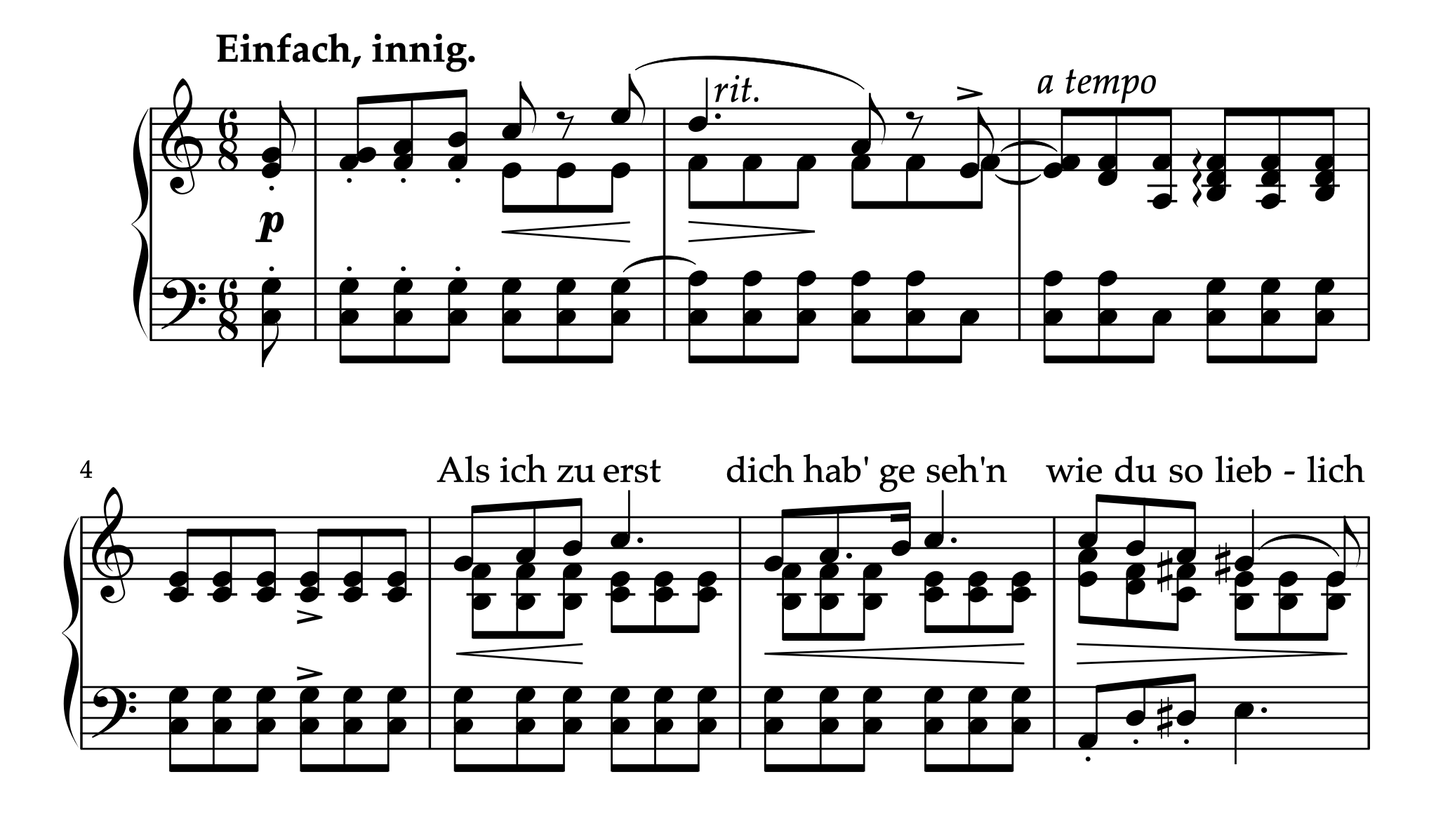

‣ ダイナミクスの松葉(< >)を効果的に使う

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽譜には、ダイナミクスの松葉(< >)や部分的なアクセント、部分的なアルペッジョなど、様々な記号が書かれています。曲全体を通して、このような細かな指示が断片的に配置されているので、一つ一つを明確に表現することが大切です。

注意すべき重要なポイント

この楽曲の松葉には到達点のダイナミクスが書かれていません。つまり、すべて同じように大きく小さくすると、かえって単調な表現になってしまいます。

実践的なアプローチ:

・各松葉の「程度」を場所ごとに設計する

・前後の文脈から適切な変化幅を判断する

‣ 揺らぎ表現(rit. → a tempo)の自然な処理

この楽曲には「rit. → a tempo」の指示が頻繁に登場します。これは楽曲の構造として、自然な揺らぎが組み込まれていることを意味します。

よくある失敗

毎回の rit. をやり過ぎると、いちいち段落感が強調され過ぎて不自然な印象になります。

効果的な演奏のために:

・各 rit. の「程度」を場所ごとに慎重に設計する

・基本方針は控えめなテンポ変化

・a tempo で戻すときに変な間(ま)を空けず、自然な呼吸で

・曲全体で見たときの「大きな流れ」を意識する

楽譜の指示を守りつつも、機械的にならないことが鍵です。

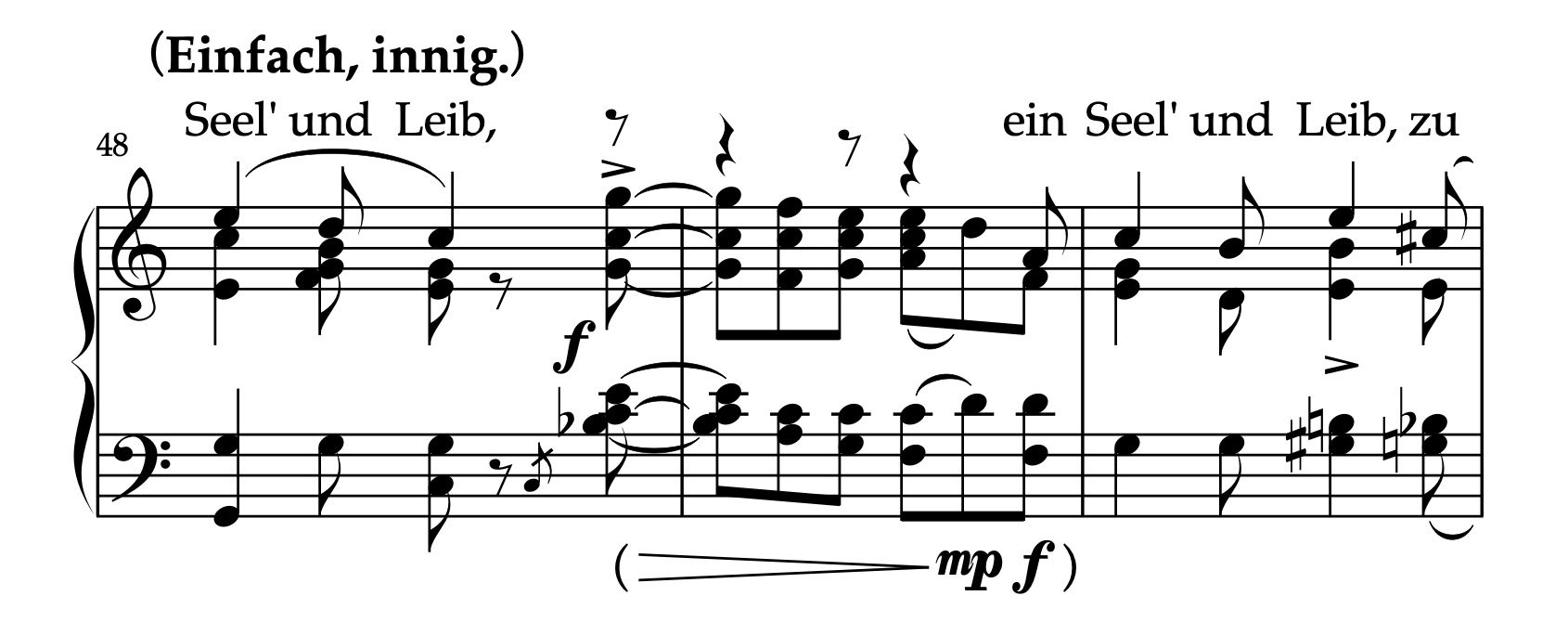

‣ メロディの明瞭さを確保する(48-50小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、48-50小節)

この箇所は、編曲版ならではの工夫が必要な部分です。

問題点:

・f から始まる部分は、原曲では歌詞のない間奏部分

・49小節目の最後のA音(”ein” という歌詞の箇所)から歌のメロディが戻ってくる

・しかし、その前からすでに f なので、「歌が戻ってきた」ことを表現しにくい

解決策

49小節目にさりげなくつけられたスラーに着目しましょう。

・スラー終わりの音まで、デクレッシェンド

・歌のメロディが戻ってくる箇所(49小節最後の音)から、改めて f に戻す

参考に、下段の下へカッコで補足し書き込みました。こうすることで、楽譜に書かれた表現も活かしつつ、「歌の戻り」をピアノソロでも明確に示すことができます。細かな工夫ですが、このような配慮が演奏の説得力を大きく高めます。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「この上なくすばらしいこと」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「この上なくすばらしいこと」のピアノ編曲は、作曲家への愛と音楽的理解が結実した仕上がりです。

演奏する際は、原曲の歌詞の意味を理解しておくようにしましょう。シューマン夫妻の音楽的・人間的絆を感じながら、この編曲作品に取り組んでみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント