【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「月の夜」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマン作曲の歌曲集「リーダークライス Op.39」の第5曲「月の夜(Mondnacht)」は、ロマン派の名作歌曲として知られています。この作品には、作曲家の妻であるクララ・シューマンが手がけた貴重なピアノソロ編曲版が存在するのをご存知でしょうか。

作曲者の創作意図を誰よりも深く理解していたクララによる編曲は、原曲が持つ詩的な世界観を忠実に守りながら、ピアノ独奏作品として新たな魅力を引き出しています。

本記事では、クララ・シューマン編曲版「月の夜」の音楽的特徴を解説するとともに、演奏者が実践できる具体的な演奏アドバイスを紹介します。

► 前提知識

‣ 原曲「月の夜」の基本情報

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第5曲 月の夜」(原曲の歌曲)

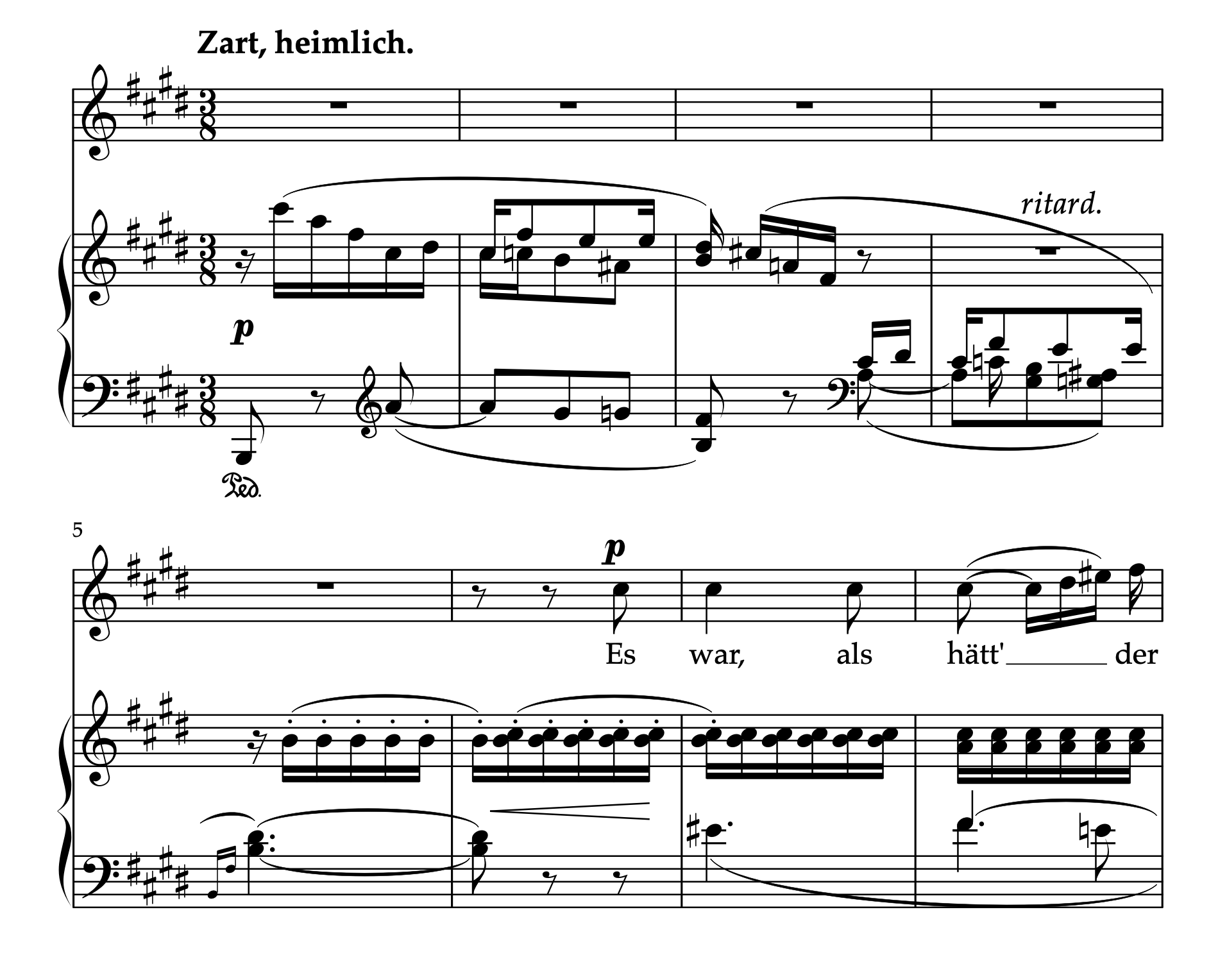

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約3分30秒

歌詞:ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフの詩

内容:自然と魂が溶け合う、静寂な月の夜の情景と、魂が故郷(天国)へ帰っていく恍惚とした感覚を歌った曲

構成:「リーダークライス Op.39」の第5曲

ロベルト・シューマンの歌曲集には「リーダークライス」が2作品(Op.24とOp.39)存在し、「月の夜」はOp.39の第5曲として知られています。「月の夜」が作曲された1840年は、シューマンにとって特別な年でした。父の反対を乗り越え、ようやくクララとの結婚を果たしたこの年、シューマンは150曲近い歌曲を作曲します。この「歌の年」に生まれた作品群は、愛の喜びと芸術的成熟が結実したものと言えるでしょう。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

シューマン「月の夜(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララによるピアノ編曲版「月の夜」の最大の特徴は、原曲への徹底したリスペクトです。

多くのピアノ編曲が編曲者の個性を前面に出すのに対し、クララの編曲は極めて謙虚です。歌曲のピアノ伴奏部分を基礎としながら、そこに歌のメロディラインをシンプルに組み込むという手法を取っています。

原曲からの変更は最小限に抑えられ、ロベルト・シューマン特有の音遣いなどが忠実に保存されています。これは「ロベルトの音楽をピアノで再現する」という明確な意図の表れと言えるでしょう。

技術的難易度

難易度:ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

テンポはゆるやかですが、片手での多声部の弾き分け、メロディとそれよりも上の音域をいく音の同時処理など、やや高度な表現と技術が求められます。

► 演奏上の注意点

‣ フレーズの切れ目を明確に

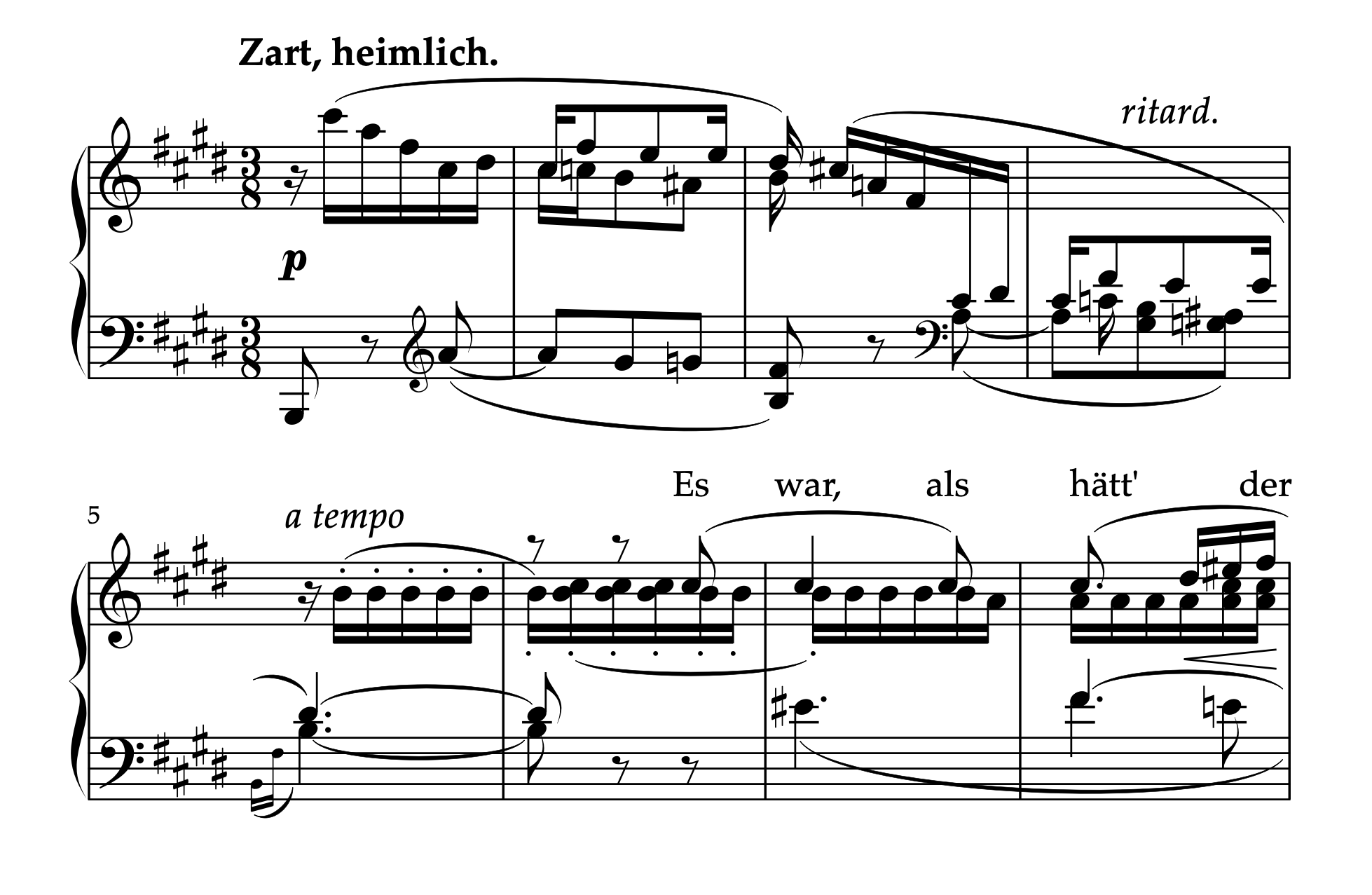

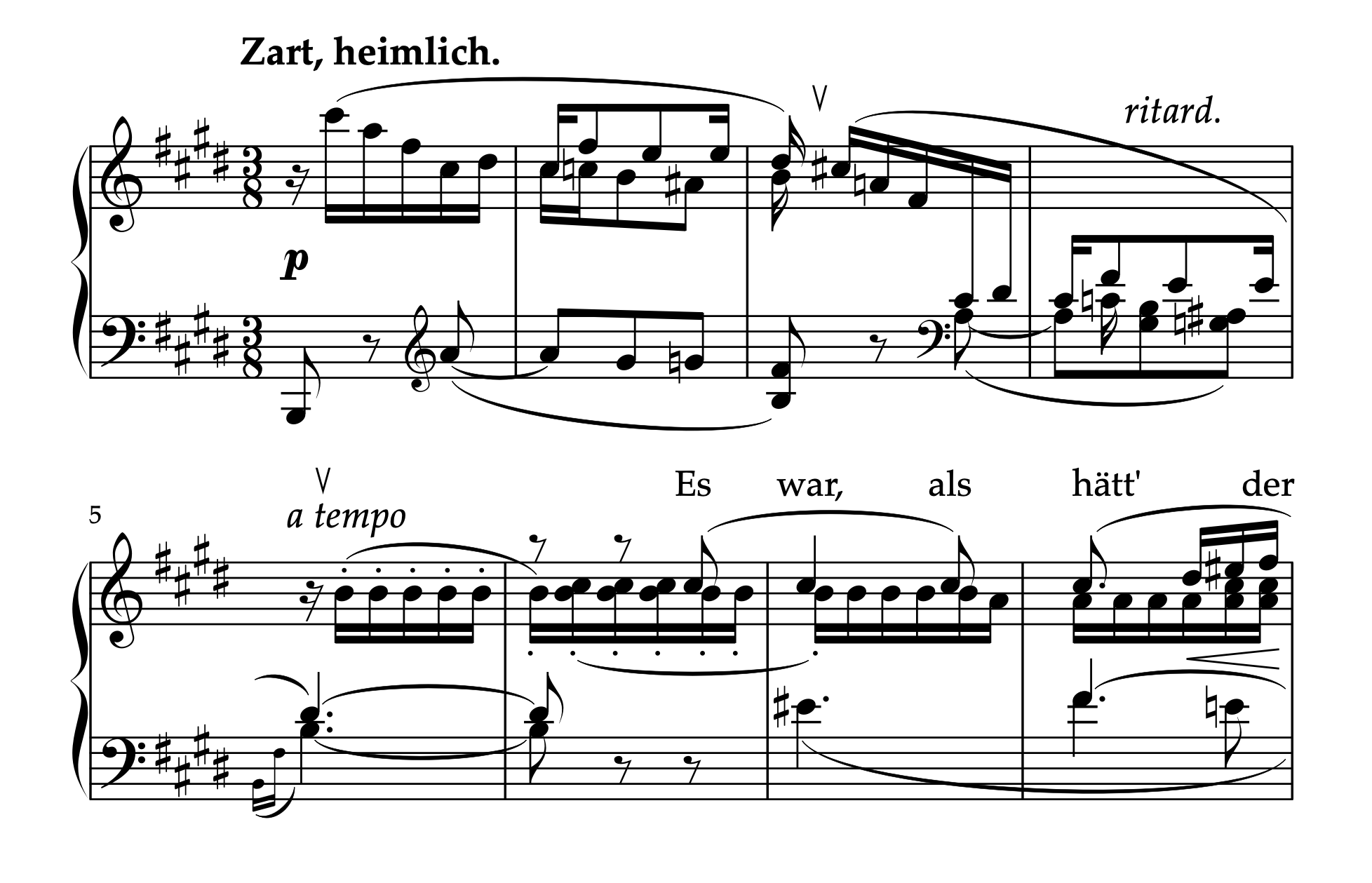

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

vマークで示した2箇所では、フレーズを明確に切り替える必要があります。

演奏のポイント:

・フレーズの最後の音を丁寧に処理し、次のフレーズとの間に自然な「息継ぎ」の時間を設ける

・テンポを急がず、フレーズの切れ目で音楽が「呼吸」することを許す

注意点

この「間」はただの休止ではなく、音楽的な意味を持つ時間です。機械的にならず、詩の朗読のように自然な呼吸感を意識しましょう。楽曲全体を通して、同様のフレーズの切れ目が何度も現れます。それぞれの箇所でも同様の処理を心がけてください。

‣ クレッシェンドにおけるメロディの棲み分け(47小節)

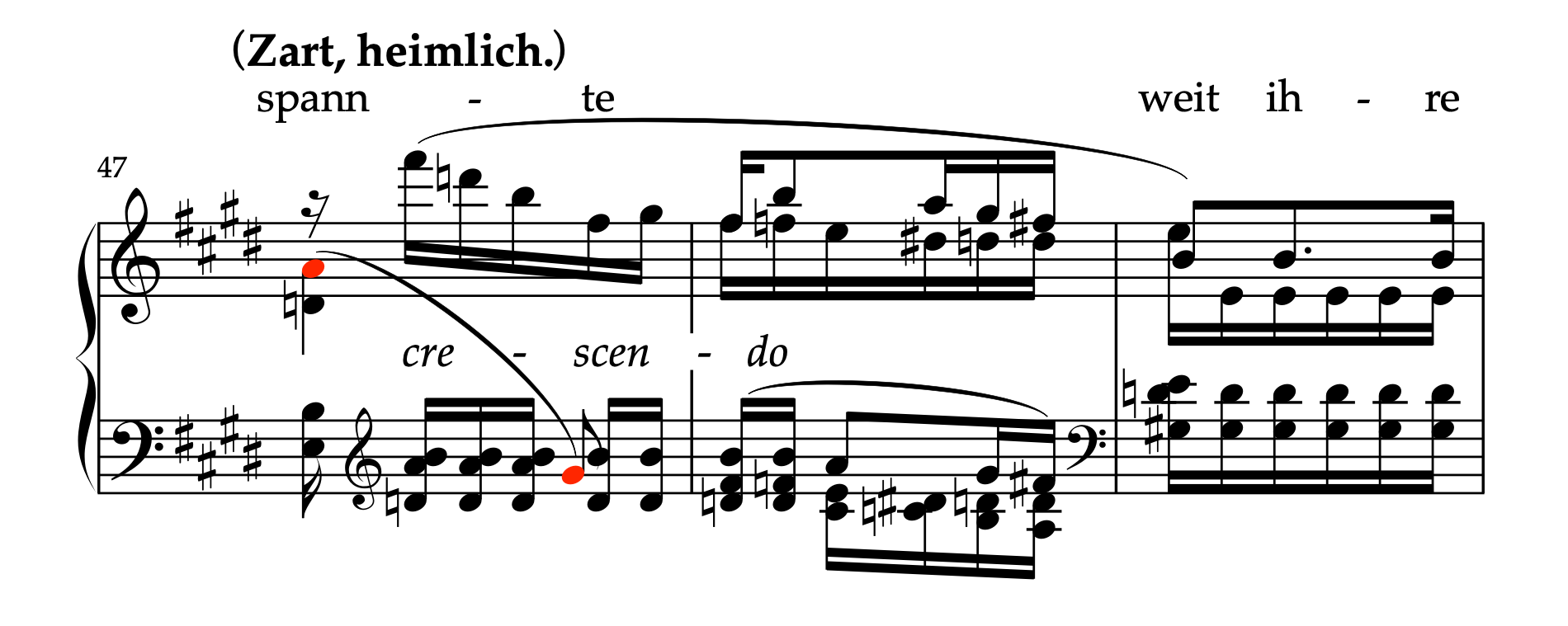

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、47-49小節)

問題点

47小節目からクレッシェンドが指示されています。レッド音符で示したメロディが埋め込まれていますが、通常通りクレッシェンドすると、このメロディが伴奏に隠蔽されてしまいます。

解決策:

・クレッシェンドの開始をやや後ろ寄りにする

・メロディのGis音を発音してから、その後にクレッシェンドを開始する

この方法により、メロディとそれ以外の要素との役割分担が明確になり、自然な音楽表現が可能になります。

‣ 到達点のないクレッシェンド

この楽曲には、到達点の強弱記号が記されていないクレッシェンドが多数出現します。

解釈のポイント

これらは「 p の世界の中での微妙な起伏」を表現するためのクレッシェンドです。決して大きな音量変化を求めているわけではありません。

演奏上の注意:

・クレッシェンドしても、記号でいう1段階程度の変化に留める

・楽曲全体の静謐な性格を損なわない範囲での表現を心がける

・「感情の高まりを表現する」という意識を持つ

‣ クライマックスの扱い方(53小節〜)

53小節目から f の指示があり、この曲のクライマックスとなります。

演奏の工夫

「月の夜」という題材と、詩の内容を考えると、この f は決して鋭く攻撃的な音であってはいけません。複数の録音を聴き比べ、「この楽曲に適した f の性格」について自分なりの解釈を持つことが重要です。特に歌曲の原曲を聴くことで、ピアノ編曲版でも声楽的な表現を目指すことができます。

‣ 同音連打とメロディの分離

この楽曲の難しい課題の一つが、メロディと同音域・近接音域で繰り返される伴奏音型の処理です。

問題の所在

歌の出始め(6小節目)から、メロディラインのすぐ近くで同音連打の伴奏が続きます。これらを同じ音量・音色で演奏すると、メロディが埋もれるか、伴奏がメロディの一部に聴こえてしまいます。

解決のための考え方

同音連打は「一種の持続音」として機能しています。長く伸ばされる和音を、減衰楽器であるピアノで実現するための技法です。したがって、1音1音を明確に発音する必要はありません。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「月の夜」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「月の夜」編曲版は、原曲への深い理解と愛情に基づいた作品です。演奏にあたっては、以下の点を常に意識しましょう:

・原曲の詩的世界観の理解

・声楽的アプローチ

・楽曲の性格を加味した音色とダイナミクス解釈

・原曲への敬意

この美しい作品を通じて、19世紀ロマン派の詩的世界と、クララ・シューマンの編曲家としての成果に触れてみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント