【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「私は旅立ったりはしない」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「私は旅立ったりはしない(Ich wand’re nicht)Op.51-3」——この作品にはピアノ独奏版が存在します。編曲者は、夫ロベルトの最大の理解者であり、19世紀ヨーロッパ楽壇を席巻した女流ピアニスト、クララ・シューマンです。

クララは、夫の歌曲作品に対する愛情と音楽的洞察力を持って、声楽とピアノ伴奏という二層構造の繊細なバランスを、ピアノ一台という限られた音響世界へと見事に昇華させました。原曲の詩的情感と音楽的な深みは損なわれることなく、むしろピアノ独奏曲としての新たな魅力を獲得しています。

本記事では、クララ・シューマンによる「私は旅立ったりはしない」ピアノ編曲版の音楽的特徴を分析するとともに、作品の魅力を引き出す表現のポイントまで具体的に解説していきます。

► 前提知識

‣ 原曲「私は旅立ったりはしない」の基本情報

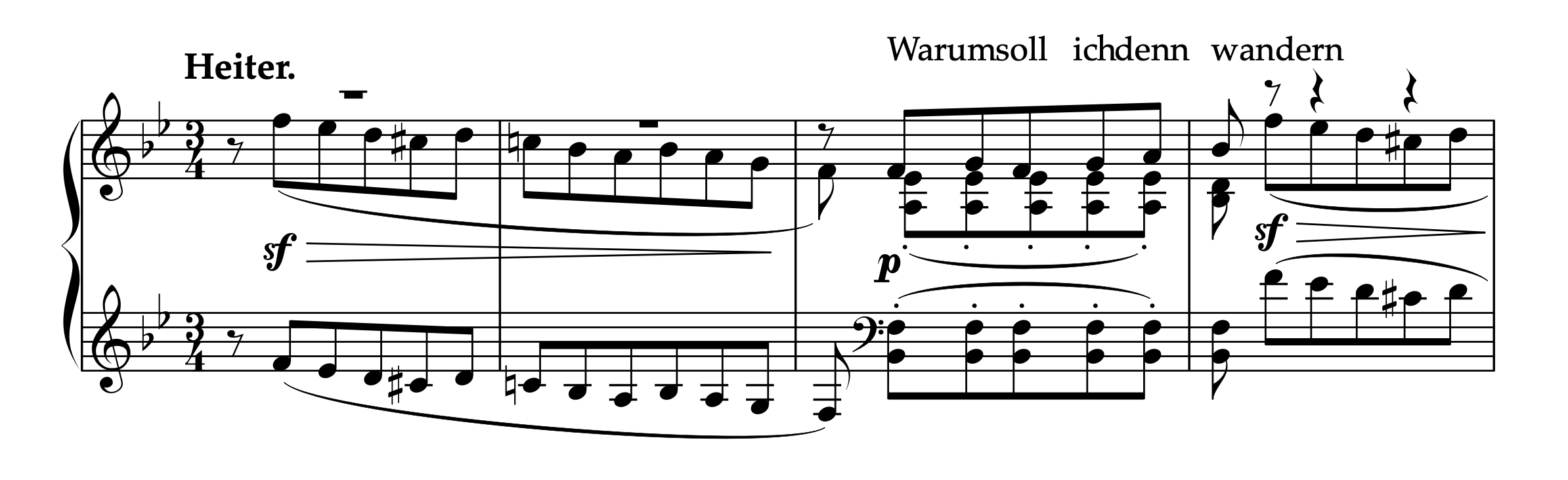

シューマン「リートと歌 第2集 Op.51 より 第3曲 私は旅立ったりはしない」(原曲の歌曲)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年代

演奏時間:約1分20秒

歌詞:カール・クリステルンの詩

内容:旅や異国への憧れを捨て、愛する人がいる故郷の美しさと安らぎに留まる決意を歌った曲

構成:「リートと歌 第2集 Op.51」の第3曲

ロベルトの歌曲集「リートと歌 第2集 Op.51」は全5曲で構成されていますが、クララがピアノ独奏用に編曲したのは第1曲、第2曲、第3曲の3曲です。いずれの編曲も原曲の歌詞内容を深く理解したうえで、ピアノで「語る」ことを意識した音楽表現が特徴となっています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

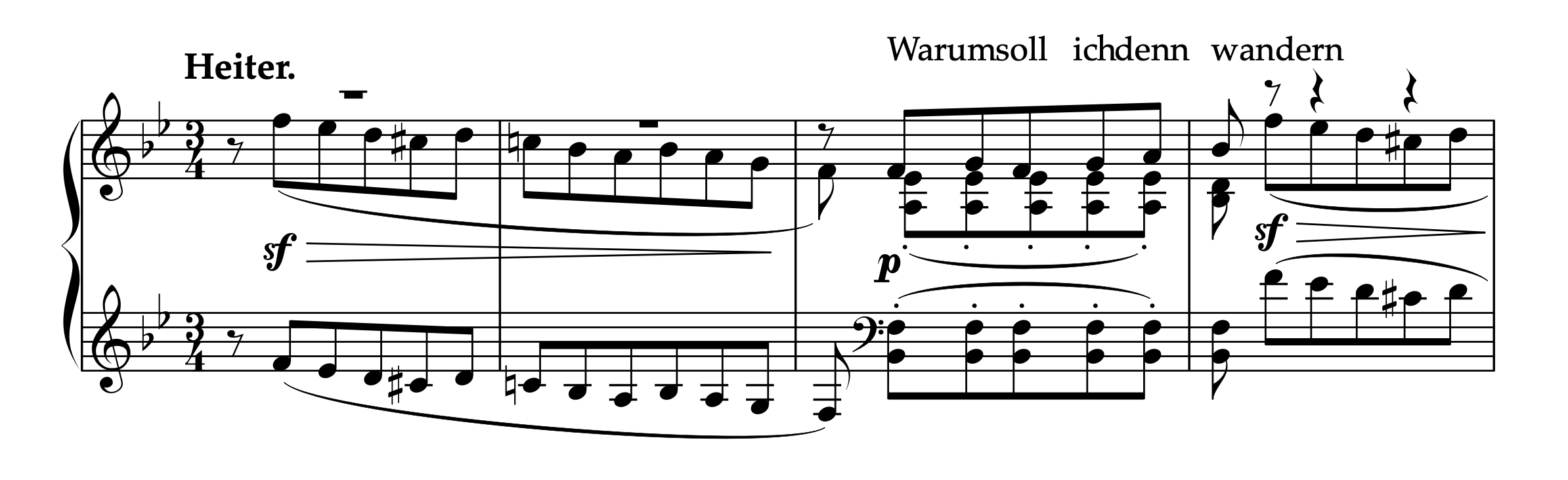

シューマン「私は旅立ったりはしない(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

クララ・シューマンの編曲において最も注目すべき点は、原曲への深い敬意と誠実な編曲姿勢です。ロベルトが歌曲に込めた音楽的メッセージを、いかに忠実にピアノで再現するか——この編曲理念が作品全体を一貫して支えています。

編曲の音楽的特徴

伴奏部の丁寧な継承:

・原曲のピアノ伴奏パートを基礎として活用

・和声進行や音楽の流れを尊重し、作品の雰囲気を保持

・過度な変更を避け、作曲者ロベルトの意図を最優先

声部構成の繊細な工夫:

・歌のメロディーラインをピアノの音響空間に自然に融合

・音域設定や声部バランスの調整により、旋律の明瞭さを確保

・各声部が相互に干渉しない、計算された音の配置

このような編曲技法により、原曲である歌曲の抒情性とピアノ独奏曲としての音楽的完成度が両立した作品に仕上がっています。

技術的難易度

ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

極端に難しい箇所は出てきませんが、音程の広いアルペッジョ、掛け合い要素の音楽的な表現など、いくつかの課題点が含まれています。

► 演奏上の注意点

‣ 冒頭の8分休符を意識した演奏開始(1小節目)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽曲は両手ともに8分休符から始まります。曖昧な印象で始まらないよう、8分休符の位置で拍の「1拍目」の感覚をしっかりと持ち、明確なリズム感を持って演奏を開始しましょう。

休符をただの「空白」ではなく、音楽的な意味を持つ要素として捉えることが重要です。

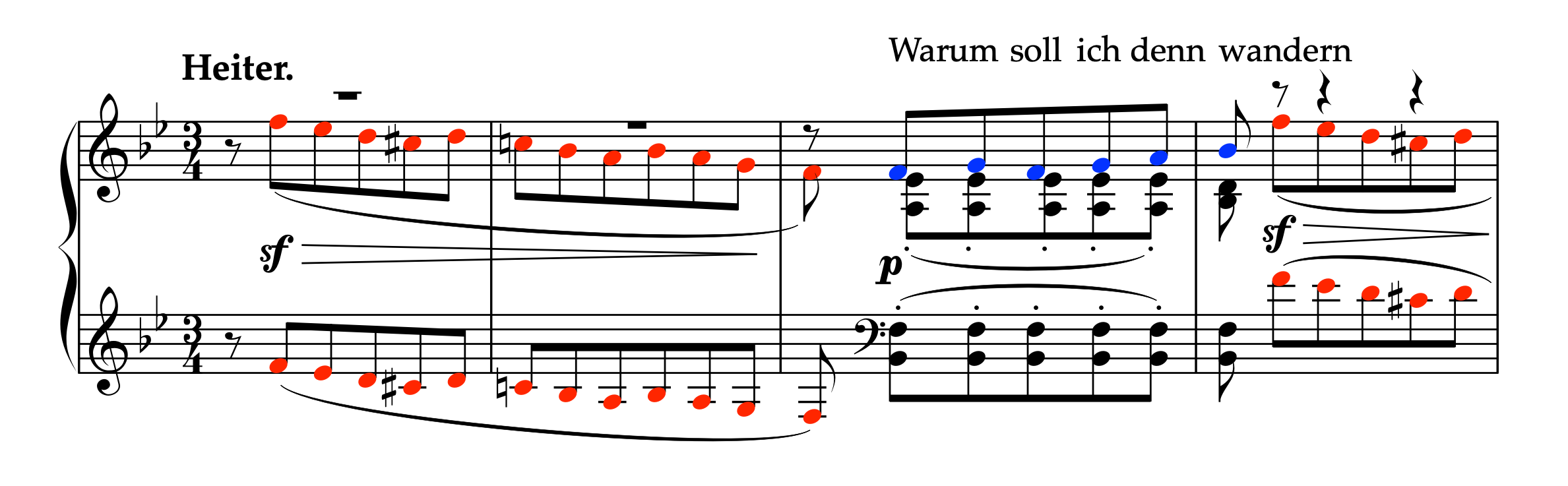

‣ 導入部の対照的な性格(1-4小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

曲頭から対照的な2つの素材が並んでいます:

レッド音符部分:歌唱的な性格、レガートで表現

ブルー音符部分:リズミカルな性格、軽快に表現

演奏のポイント:

・歌唱的部分はより深いタッチで、フレーズを大きく歌う

・リズミカル部分は軽めのタッチで、リズムを明確に

・両者の対比を意識して弾き分けることで、音楽に変化と生命力が生まれる

‣ 2度出てくるクライマックスの扱い方(20-21小節、41-42小節)

この楽曲では音楽的・音量的クライマックスが2回出てきます:

・第1クライマックス:20小節目から21小節目へのつなぎ部分

・第2クライマックス:41小節目から42小節目へのつなぎ部分

演奏のポイント

書かれている音も指示記号も両方とも全く同じですが、2回目をより大きく弾くと全体の構成上バランスが整います。

| 箇所 | 演奏の方向性 |

|---|---|

| 第1クライマックス | 情熱的に、しかし余力を残す |

| 第2クライマックス | さらに大きく、曲全体の頂点として |

このクライマックスにおけるメロディラインは、シューマン「リーダークライス Op.39 より 第12曲 春の夜」のクライマックスと共通しています。聴き比べることで、シューマン特有の感情表現の方法が理解できるでしょう。

► 楽譜情報

クララ・シューマンによるロベルト・シューマン歌曲の編曲集はいくつかの出版社から刊行されていますが、以下のRies & Erler出版の楽譜をおすすめします。

推奨楽譜

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

特徴:

入手性:国内外で広く流通

網羅性:クララが編曲したロベルト歌曲30曲を収録

実用性:原曲の歌詞が掲載されている(デュラン版などとの大きな違い)

資料価値:歴史的価値と実用性を兼ね備える

投資価値:他の編曲作品も学べるため、長期的な投資価値が高い

音楽学習者、研究者、演奏家に広く愛用されている定番楽譜です。

► 終わりに

この作品の演奏において、テクニックの正確さはもちろん不可欠です。しかし、それ以上に決定的に重要なのは、原曲の歌詞に織り込まれた詩的なメッセージを深く理解し、それをピアノの多彩な音色で「歌い、語る」という演奏意識を持つことです。

本記事で解説した演奏のコツや音楽的解釈のポイントを活用しながら、クララ・シューマン編曲「私は旅立ったりはしない」の演奏に挑戦してみましょう。

演奏のためのポイント:

・原曲の歌を聴き、歌詞の内容を理解する

・休符を音楽の一部として大切に扱う

・対照的な性格の部分を明確に弾き分ける

・2度のクライマックスに変化をつける

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント