【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「くるみの木」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「くるみの木(Der Nussbaum)」を、妻のクララ・シューマンがピアノ独奏用に編曲した作品を知っていますか。この編曲は、原曲の詩的な美しさを損なうことなく、ピアノ独奏として自然に響くよう細やかに配慮された作品です。

本記事では、クララ編「くるみの木」の特徴と演奏のポイントを、原曲との比較を交えながら解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「くるみの木」の基本情報

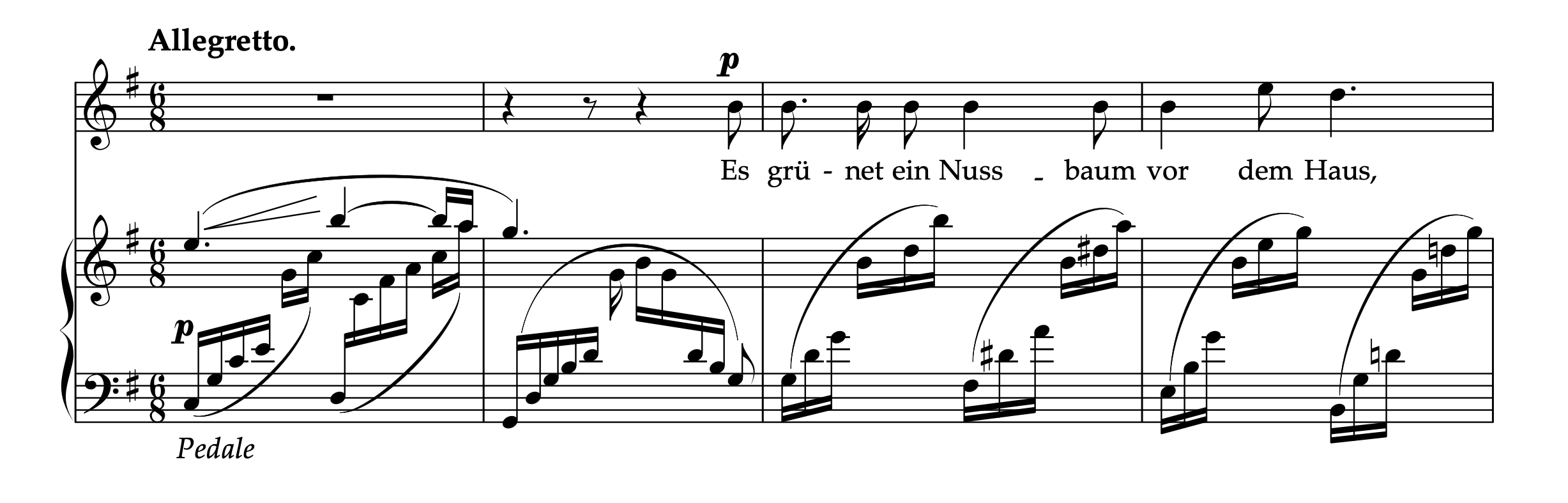

シューマン「ミルテの花 Op.25 より 第3曲 くるみの木」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約4分

歌詞:ユリウス・モーゼンの詩

内容:家の前のくるみの木に咲く花のささやきを通じて、愛と結婚を夢見る乙女の、無垢で憧れに満ちた心境を歌った曲

ロベルト・シューマンが作曲した歌曲集「ミルテの花」は、シューマンがクララとの結婚時に彼女に捧げた26曲からなる歌曲集です。この作品群には、困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語が込められており、「くるみの木」はその中でも愛される作品の一つです。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編「くるみの木」の特徴

‣ 編曲の基本方針と難易度

編曲の基本方針

クララ編の最大の特徴は、原曲への絶対的な尊重と愛情です。彼女は夫の作品を単なる素材として扱うのではなく、歌曲の本質的な美しさを別の形で表現する手段として編曲に取り組みました。

具体的には、シューマンの歌曲のピアノ伴奏部分を基盤とし、そこに歌のメロディラインを統合する際に、必要最小限の調整のみを施しています。この抑制的なアプローチにより、原曲の詩的な雰囲気と音楽的な流れが見事に保持されています。

技術的難易度

ツェルニー30番入門程度から挑戦可能

‣ 原曲からの主な変更点

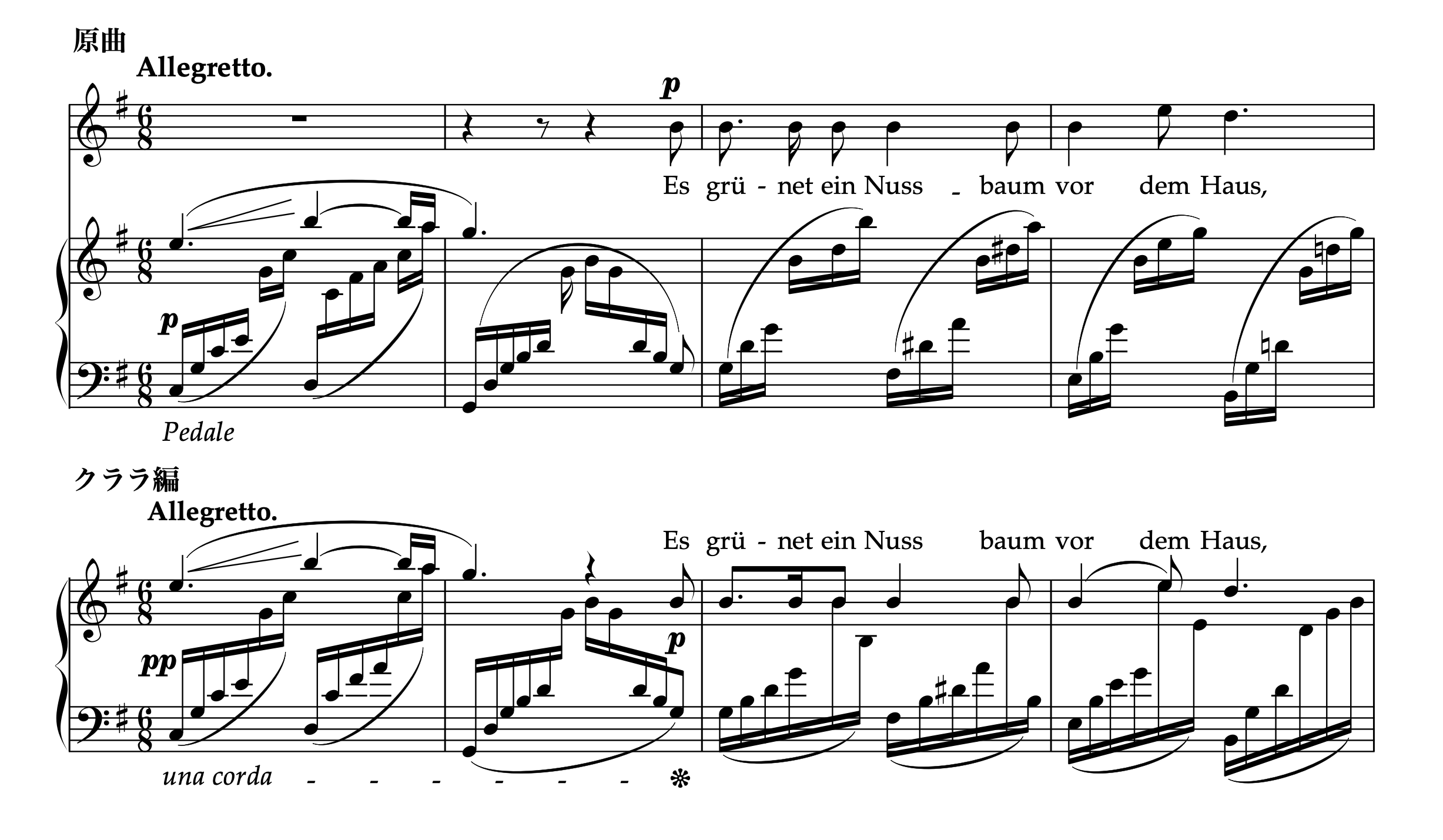

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

クララ編にも歌詞が書き込まれていることが分かります。これはクララが実際に楽譜に添えたもので、原曲のサイズやリズムを尊重することを前提として編曲に取り組んでいることが明らかです。

デュラン版など一部の楽譜では省略されています。

【1-4小節の主な変更点】

原曲の歌曲では、歌声とピアノという異なる音色によって、主旋律と伴奏が自然に区別されます。しかし、ピアノ独奏では同一楽器内での表現となるため、以下の工夫が施されています:

ダイナミクスの細分化:

・歌の不在部分:pp(pianissimo)

・歌唱部分:p(piano)

・この対比により、歌声部の浮き立ちを表現

ソフトペダルの指示の追加:

・歌の不在部分:una corda(ソフトペダル)の指示

・歌唱部分:ソフトペダルなし

・音色の変化による歌声部との差別化

構造的な工夫

楽曲は歌の不在部分と歌唱部分の交替によって構成されており、その度にこのような処理がされています。

► 演奏上の注意点

‣ 繰り返しにおける微妙な変化を整理する

この楽曲は循環的な構造を持ちますが、各反復において微妙な変化が施されています。「全く同じ繰り返し」と「少し変わった繰り返し」をしっかりと区別して演奏しましょう。特に注意すべき箇所は、以下の小節です:

26小節目・30小節目・48小節目:

・26小節目と比較すべきなのは、2,6,12,16,22,42小節目

・30小節目と比較すべきなのは、20小節目

・48小節目と比較すべきなのは、8,18,28小節目

楽譜を見ているときには、こういったことを意識していなくても弾けてしまいます。しかし、これらの変化を事前に整理し、その音楽的必然性を理解することで:

・暗譜がより確実になる

・楽曲の詩的内容への理解が深まる

‣ 曲尾のG音保続のニュアンス

51-54小節、56-66小節の技術的課題

バス声部のG音保続は、この楽曲の締めくくりにおける和声的基盤を形成する重要な要素です:

演奏上の注意点:

・一つの音だけが大きく飛び出たりしないよう、各G音の響きの統一性を保つ

・拍頭のG音と16分休符後のG音が混在しているので、余計に注意が必要

・上声部の旋律を阻害しない音量コントロール

‣ 終止線上のフェルマータの解釈

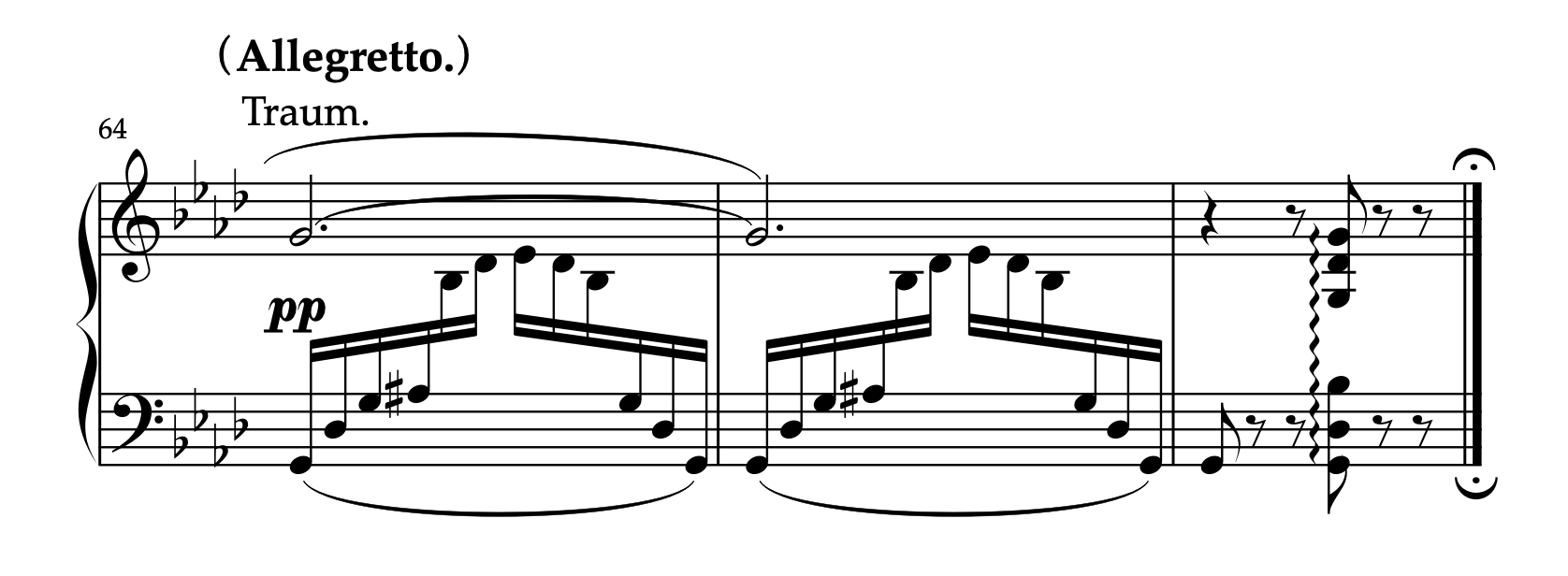

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、64-66小節)

楽曲最終部の終止線上のフェルマータは、原曲にはないクララの創意による追加です。

音楽学的解釈

ヘルマン・ケラーの「フレージングとアーティキュレーション」によると:

(以下、抜粋)

[終止線上のフェルマータの場合には]

音楽が聞えないながら響き続けているようにせよというのであって終止和音が延ばされるのではない。

(抜粋終わり)

この記述は、クララの音楽的感性を理解する重要な手がかりを提供しています。「クララ自身がその音楽をどう聴いていたのか」というのが読み取れる記譜法になっているわけです。

実際の演奏表現:

・終止和音を物理的に延ばすのではない

・音楽の「残響」や「余韻」を大切にする

・最終和音を弾き終わってもすぐに音楽をやめない

・フレージングとアーティキュレーション―生きた演奏のための基礎文法 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 植村耕三、福田達夫 / 音楽之友社

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「くるみの木」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「くるみの木」の編曲は、原作者である夫への敬愛が前面に出た仕上がりになっています。学習する際には、技術的な処理だけでなく、モーゼンの詩の内容を理解することで、より深い楽曲理解が可能になります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント