【ピアノ】見落とされがちな楽曲分析の視点

► はじめに

本記事では、見落とされがちな楽曲分析の重要な視点を紹介します。楽曲分析において、テクニックだけでなく、より深い楽曲理解が必要です。

► 意識すべき5つの視点

‣ 1. 自分の感情と結びつけて楽譜を読み解く

本Webメディアでは「構成への線入れの方法」などといった手軽な楽曲分析方法の記事を公開していますが、これらは言ってみればテクニックの一つに過ぎません。

楽曲分析(アナリーゼ)では、分析のテクニックを使うだけでなく、自分の感情と結びつけて楽譜を読み解くことが必要です。譜読みの領域とも共通するのですが、「楽曲に対する自分のイメージを作っている要素は何だろう」という視点で楽譜を読んでみることです。

例えば、楽曲の中に「怖さ」を感じるところが出てきたときに、なぜそう感じるのかを考えてみましょう。

・「音型が下降しているからかな」

・「低音域に音が密集しているからかな」

・「リズムが重い足取りのようになっているからかな」

・「和声の影響かな」

などといったように、楽譜を読みながら自分にその感情を感じさせるきっかけになっている要素を見つけてください。

‣ 2. 成り立ちの理由を考える

「楽曲分析で何を見るべきか」というのは数多くの項目に渡りますが、表面的なことだけではなく「成り立ちの理由」という視点は外せません。

他分野の例を挙げると、人間の身体や目の前の風景も、様々な歴史や要素が重なり合って今の状態が作られています。今の状態には成り立ちの理由があるわけです。

音楽ではもう少し感覚的な部分も含まれてくるので、全く同じ考え方ができるとは言えませんが、「どうして、この状態があるのか」という成り立ちの理由を強く意識することで、楽曲の理解を深めることができます。

前項目と共通することですが、例えば「美しい」と思うところがある場合は、どうしてその美しさを感じるのかを分析してみましょう。例えば:

・「その直前がこうなっているから、美しく聴こえるのかな」

・「和声で美しく聴こえるのかな」

・「音の積み重なり方で美しく聴こえるのかな」

・「音型で美しく聴こえるのかな」

などといったように。

自分なりの考えでも構いません。成り立ちの理由を解明していこうという視点を持つことは大切なことです。

‣ 3. 何の和音なのかを理解したその先

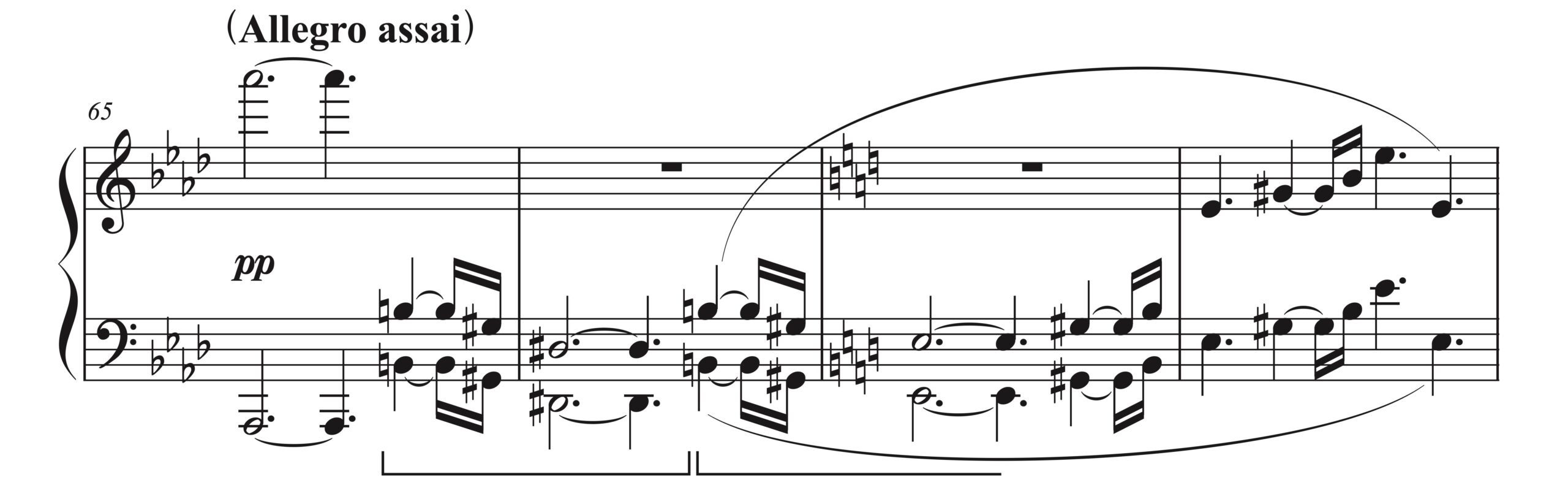

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 熱情 第1楽章」の例から考えてみましょう。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、65-68小節)

カギマークで示した2箇所では、同じ音型のまま、短和音から長和音の明るい響きへ移行しています。

このような場合、何の調の何の和音なのかを調べてそれだけで満足して終わらせないようにしましょう。記号化してシンボルとして書いたりすると分析した気になってしまうのが落とし穴です。その代わりに:

・どんな音色を使ってその明暗のコントラストを表現すべきか

・その和声変化の瞬間が自分の感覚に対してどう訴えかけてくるのか

を意識的に感じてみましょう。

1曲を学習するのは、一般的に思われているよりもずっと大変で、時間がかかり、しかし、奥深いことなのです。

‣ 4. フェルマータが書かれている理由を考えるべき

「どうしてそこにフェルマータが書かれているのか」を考えてみましょう。

「フェルマータが書いてあるから、とりあえずそこの音価を延長して…」というのも間違いではありませんが、それだけでは書いてあることを作業としてやっているだけで、他の楽曲に活かせる力はつきません。

楽曲ごとにフェルマータの理由を考えてみましょう:

「フェルマータ直後の表現を印象的に聴かせたいため?」

→ それなら、フェルマータの直後に少し音響の切れ目を入れてみようかな

「フェルマータ箇所の和声をしっかり聴かせたいため?」

→ それなら、フェルマータを少し長めにとってみようかな

「フェルマータまではノンストップで突入してほしい、というサイン?」

→ それなら、rit. をしたり揺らしたりせずに弾き進めてこようかな

ここで重要なのは、「フェルマータの解釈によって、その前後の表現にまで影響が及ぶ」ということです。

‣ 5. 楽曲分析では、基礎を踏まえたら続きは実際の楽曲中心で

基礎を学ぶと、分析をするときの引き出しが圧倒的に増えていきます。しかし、一通りの基礎を踏まえたら続きは実際の楽曲中心で学習していくのが得策です。

例えば「なぜ、ショパンのここが美しいのか」などと思って、ショパンの楽曲解説書籍を読んでも、そこに美しい理由は書かれていません。

ここが何調に転調して、構成はざっくりこうなっていて…という分析の入り口であれば、分析本に書かれていますが、そこより先の部分を掘りたい場合や、自分の感覚へ訴えかけてくる要素を知りたい場合は、自分で手を動かして分析するしかないのです。

具体的にやるべきことは、以下のような項目です:

・楽譜への書き込み

・ピアノで音を出して確認

・理論と実践の往復

書籍でひととおり基礎をやったからといって、すぐに立派な分析ができるわけではありません。それでもいいので、実際の楽曲から拾い出せる部分をすべて拾い出してみましょう。そして、必要に応じて理論書に戻る、という循環が大切です。

► 終わりに

本記事では、見落としがちな楽曲分析の重要な視点について解説しました。楽譜に書かれた情報を追うだけでなく、「なぜそのように書かれているのか」という理由を深く掘り下げることが、深い楽曲理解につながります。

今回紹介した5つの視点(自分の感情と結びつける、成り立ちの理由を考える、和音のその先を意識する、フェルマータの意図を考える、実践中心で学ぶ)は、テクニックを超えた音楽的な表現力を養ううえで不可欠です。

これらの視点を取り入れて、楽曲分析をより深く、そして楽しく探求してみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント