【ピアノ】サティ作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、サティのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 小品

‣ 3つのジムノペディ 第1番

サティの代表作「3つのジムノペディ 第1番」の演奏法を詳しく解説。気だるい響きを生み出すハーモニーの秘密、伴奏とメロディのバランス、フレージングの注意点など、この曲ならではの演奏ポイントを譜例付きで詳しく紹介しています。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】サティ「3つのジムノペディ 第1番」演奏完全ガイド

‣ 子供の曲集、新・子供の曲集

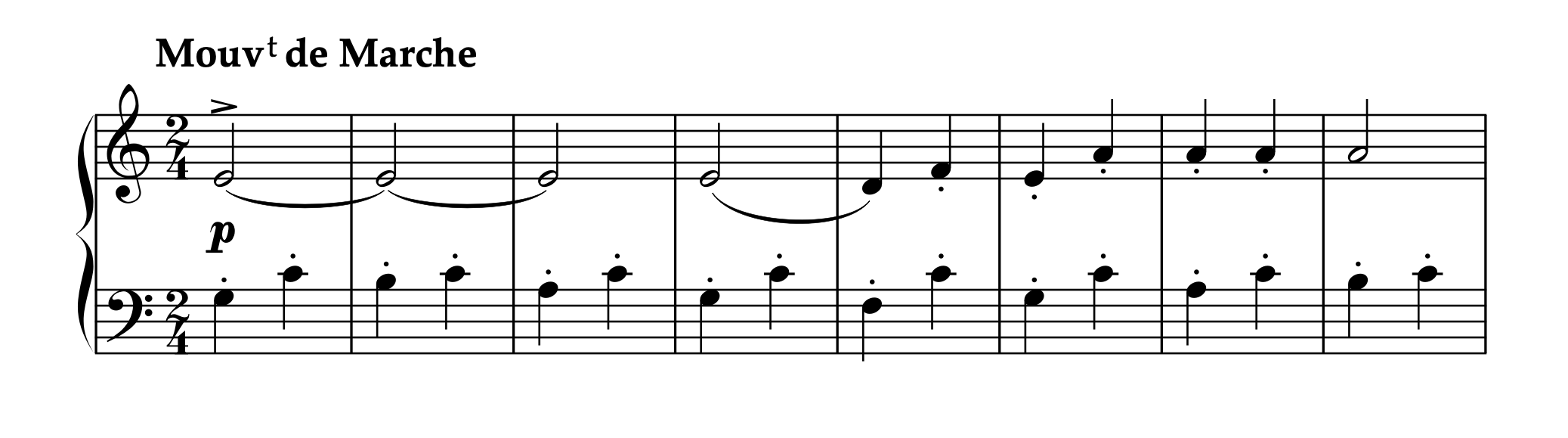

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、「いんげん豆の王様の戦争の歌」曲頭)

曲の特徴と学習価値

1913年作曲。初級者がサティの音楽世界に触れるのに適した入門作品集です。バイエル後半~ブルクミュラー25の練習曲入門程度から挑戦できます。

作品の構成:

・子供の曲集 第1-3集(各3曲):計9曲

・新・子供の曲集 1集(3曲):計3曲

・各曲1-2分程度、コンパクトで取り組みやすい

主な学習ポイント:

・タイトルや楽譜中の文章から作品の背景を自由に想像する

・何か日常的なことに置き換えてイメージする

・言葉遊び的な要素を取り入れる

・古典的な扱い方でも取り入れることができる初級作品なので、意図を持って取り組む

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】サティ「子供の曲集、新・子供の曲集」特徴と学習のヒント:初級者向け

‣ 官僚的なソナチネ

比較譜例

サティ「官僚的なソナチネ 第1楽章」

クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

曲の特徴と演奏のポイント

1917年作曲。クレメンティ「ソナチネ Op.36-1」のパロディ作品として、知的なユーモアと批評精神を込めた作品です。技術的にはツェルニー30番中盤程度ですが、解釈がやや高度です。

作品に込められた物語:

・官吏である男がいつものように役所に出かける

・月給が上がったらもっといいアパートに引っ越すのだが、と呟く

・白昼夢に耽る様子

・近所からクレメンティの曲を練習しているピアノの音が聴こえてくる

「官僚的」という曲名の意味:

・物語的意味:主人公の職業を表す

・音楽批評的意味:形式主義的で画一的なクレメンティ作品への皮肉

演奏上の課題:

・表層の美しさを損なわない演奏(技術的正確性と美しさ)

・批評精神を伝える演奏(文脈の理解とプログラム構成の工夫)

・パロディ作品を演奏する意味を考える

・楽譜に書かれたことを忠実に再現することをまず第一とする

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】サティ「官僚的なソナチネ」:パロディ作品演奏の音楽的意味を探る

► 終わりに

サティの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント