【ピアノ】コードネームで学ぶ「増6の和音」

► はじめに

増6の和音は、和声学ではドッペルドミナント(二重属和音)を学ぶ過程で登場する、やや高度な和音です。しかし、実際の楽曲で増6の和音に気づけるようになったり、ピアノ曲の作曲・編曲で活用したい場合、必ずしも古典和声を体系的に学んでいなくても、コードネームの知識があれば基本を理解できます。

本記事では、コードネームを軸に増6の和音について解説していきます。

►「増6の和音」の基礎

‣ 基本的な音組織

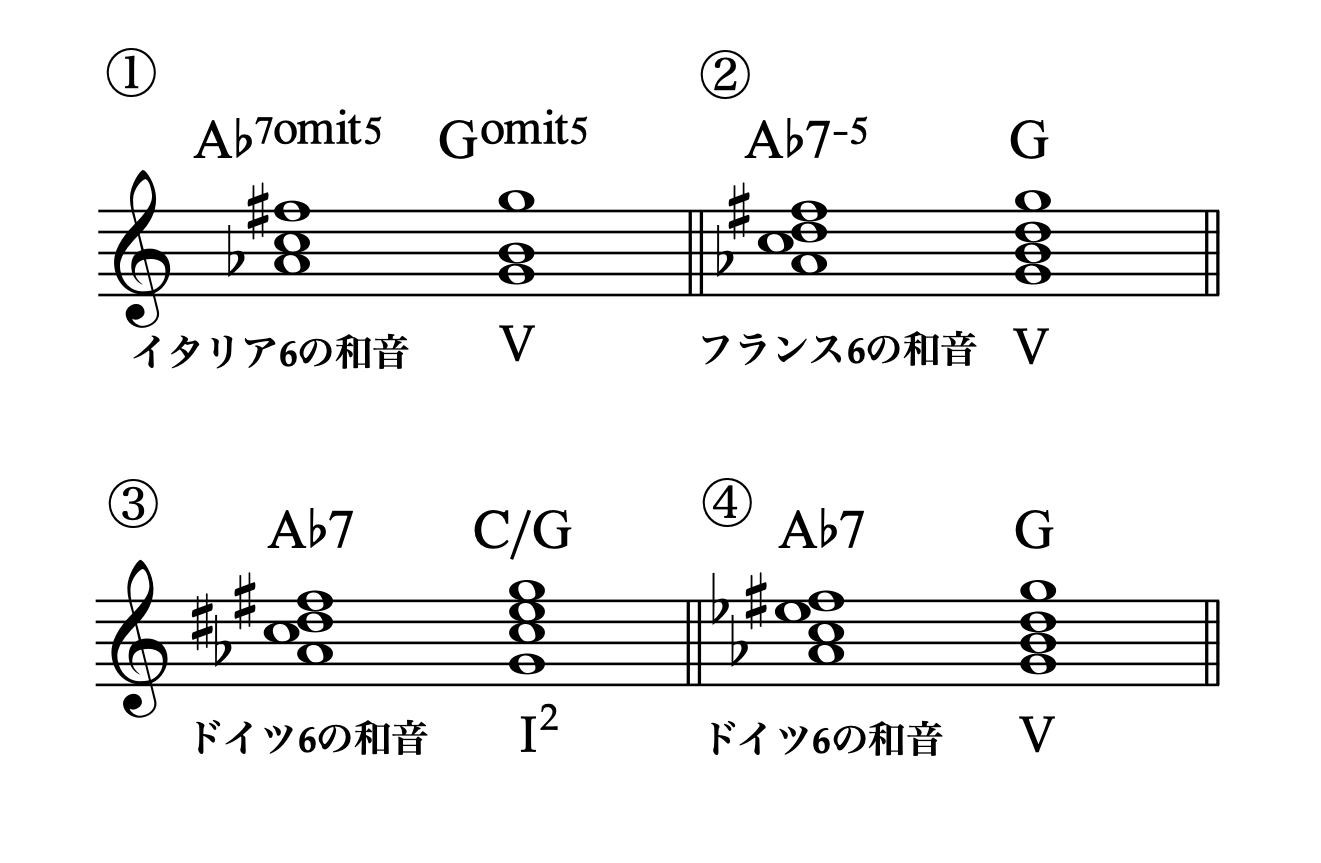

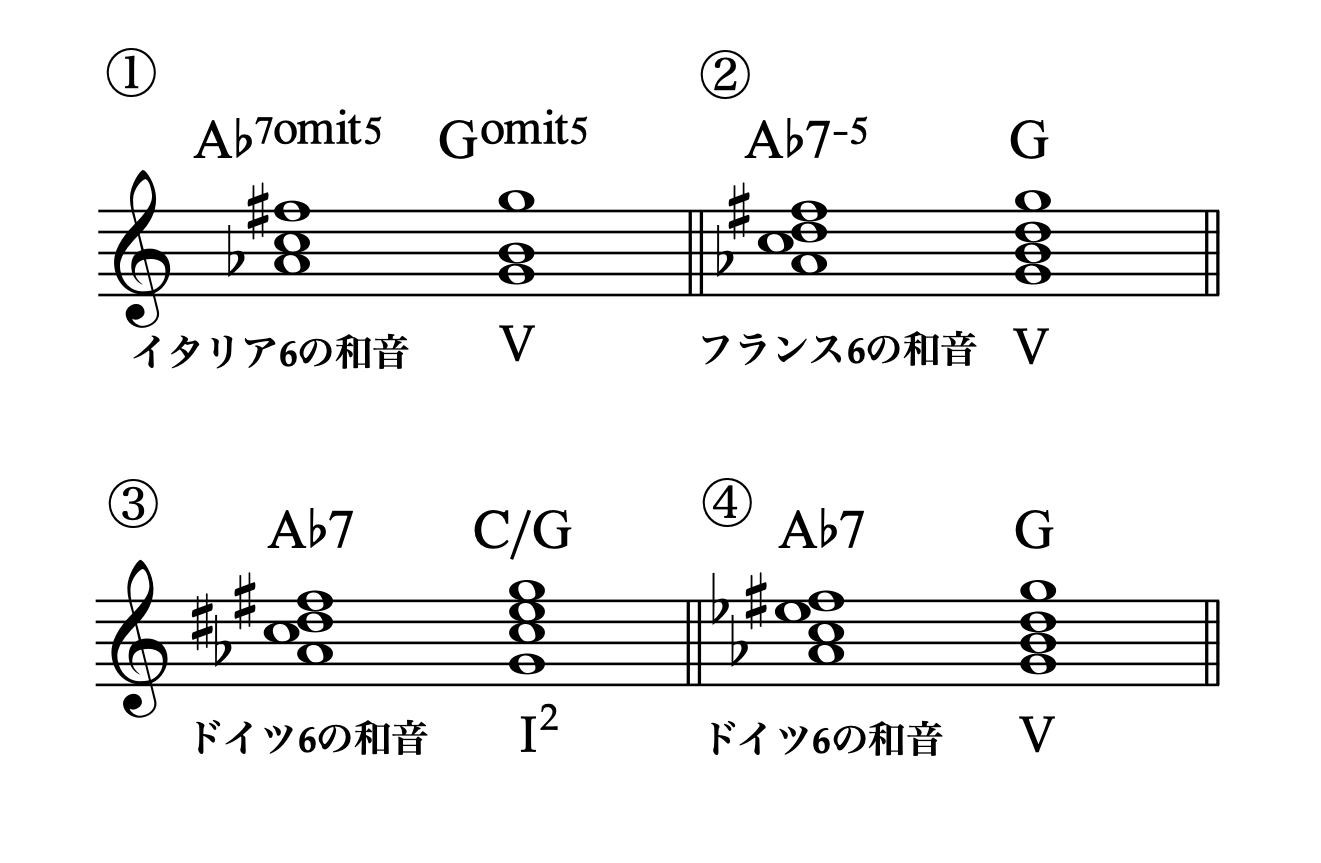

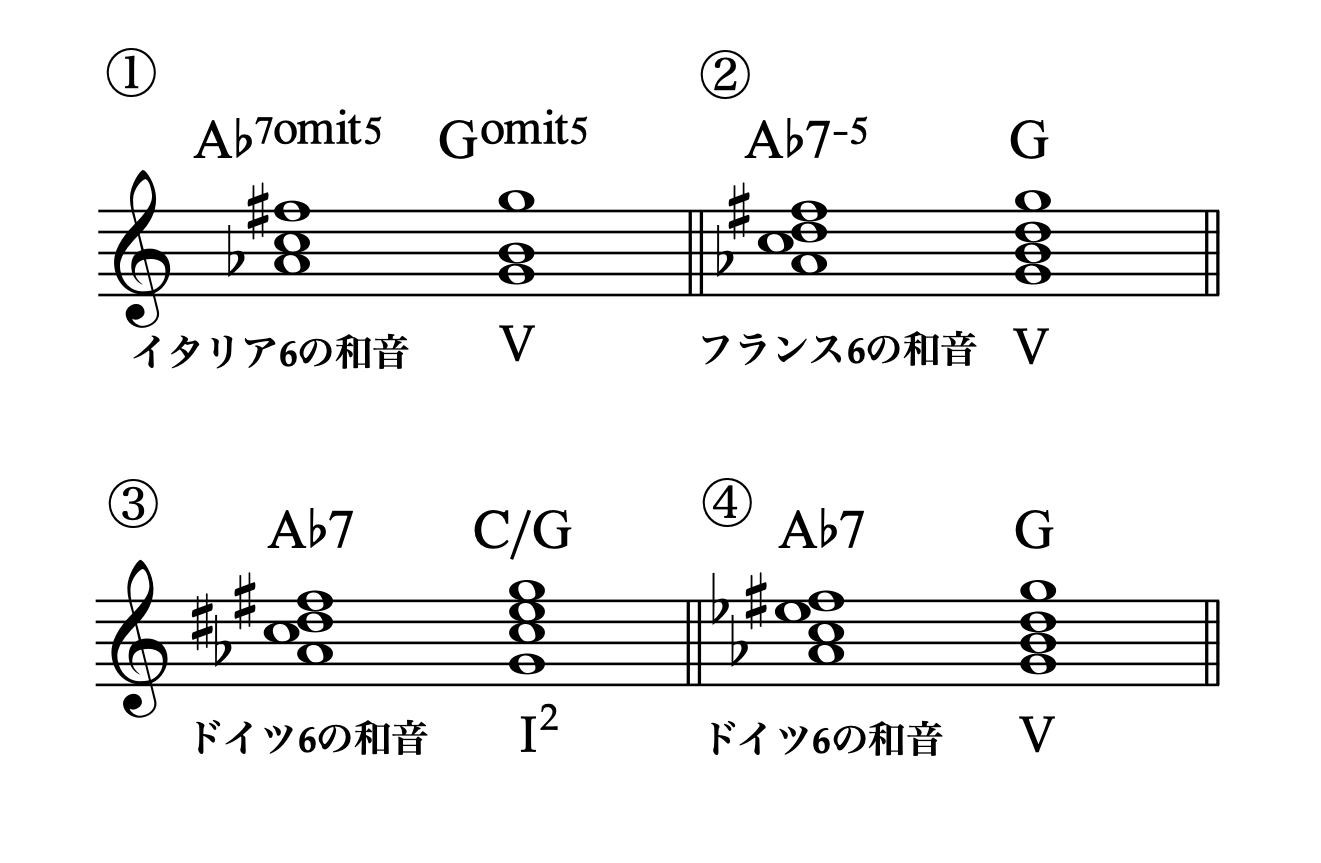

譜例(Sibeliusで作成)

増6の和音のルート音は、「下方変位された下中音(かちゅうおん)」です。下中音とは、主音と“下”属音の“中”間に位置する“音”、つまり「Ⅵ度音」。それが半音下方変位されるので、C major キーの場合は「A♭音(ドイツ音名:As音)」です。

その上に「”下方変位された下中音から見て” 増6度上の音」を加えます。C major キーの場合は「F#音(Fis音)」です。増6の和音には、増6の和音には複数の種類がありますが、すべてこの2音が含まれていることが共通の特徴です。

音源で確認する

なぜ「増6」なのか

この和音の名前は、♭Ⅵ度音(A♭)と#Ⅳ度音(F#)の間に形成される「増6度」の音程に由来します。この2音は、次の和音へ向かって反進行する「限定進行音」として機能し、強力なドミナントへの推進力を生み出します。

‣ 増6の和音の種類

(再掲)

増6の和音には、以下の3タイプが存在します。

イタリア6の和音:

・構成音:♭Ⅵ – Ⅰ – #Ⅳ(A♭ – C – F#)

・コードネーム:A♭7omit5

・特徴:最もシンプルで明快な響き。3音のみで構成される

フランス6の和音:

・構成音:♭Ⅵ – Ⅰ – Ⅱ – #Ⅳ(A♭ – C – D – F#)

・コードネーム:A♭7-5

・特徴:全音音階的な浮遊感のある響き。

ドイツ6の和音:

・構成音:♭Ⅵ – Ⅰ – ♭Ⅲ – #Ⅳ(A♭ – C – E♭ – F#)

・コードネーム:A♭7

・特徴:完全な属七の響きを持つ。Ⅰ64(Ⅰの第二転回形)にも進行可能

これらの名称の由来については、音楽学的に明確な根拠はないとされています(「ニューグローヴ世界音楽大事典」より)。

コードネームまとめ(C major キーの場合)

| 和音名 | コードネーム | 構成音 |

|---|---|---|

| イタリア6の和音 | A♭7omit5 | A♭-C-F# |

| フランス6の和音 | A♭7-5 | A♭-C-D-F# |

| ドイツ6の和音 | A♭7 | A♭-C-E♭-F# |

「モーツァルトの5度」について

ドイツ6の和音が直接Ⅴに進行する場合(譜例④)、E♭→D、A♭→Gという連続5度が生じます。古典和声では連続5度は原則的に避けるべき声部進行ですが、この特定のパターンは「モーツァルトの5度」と呼ばれ、彼の作品に頻繁に見られるものです。

‣ 進行について

(再掲)

増6の和音は、次に「Ⅴ」または「Ⅰ64(Ⅰの第二転回形)」へ進行するのが原則です。2つの限定進行音(♭Ⅵ度と#Ⅳ度)は、それぞれ反対方向へ半音進行し、次の和音でオクターヴ状態を形成します。

・A♭ → G(下行)

・F# → G(上行)

この強力な収束感が、増6の和音の特徴と言えます。

► クラシックピアノ曲における実例

増6の和音の中でも「ドイツ6の和音」は、属七の和音と同じ響きを持つため、実作品でも特に多用されています。

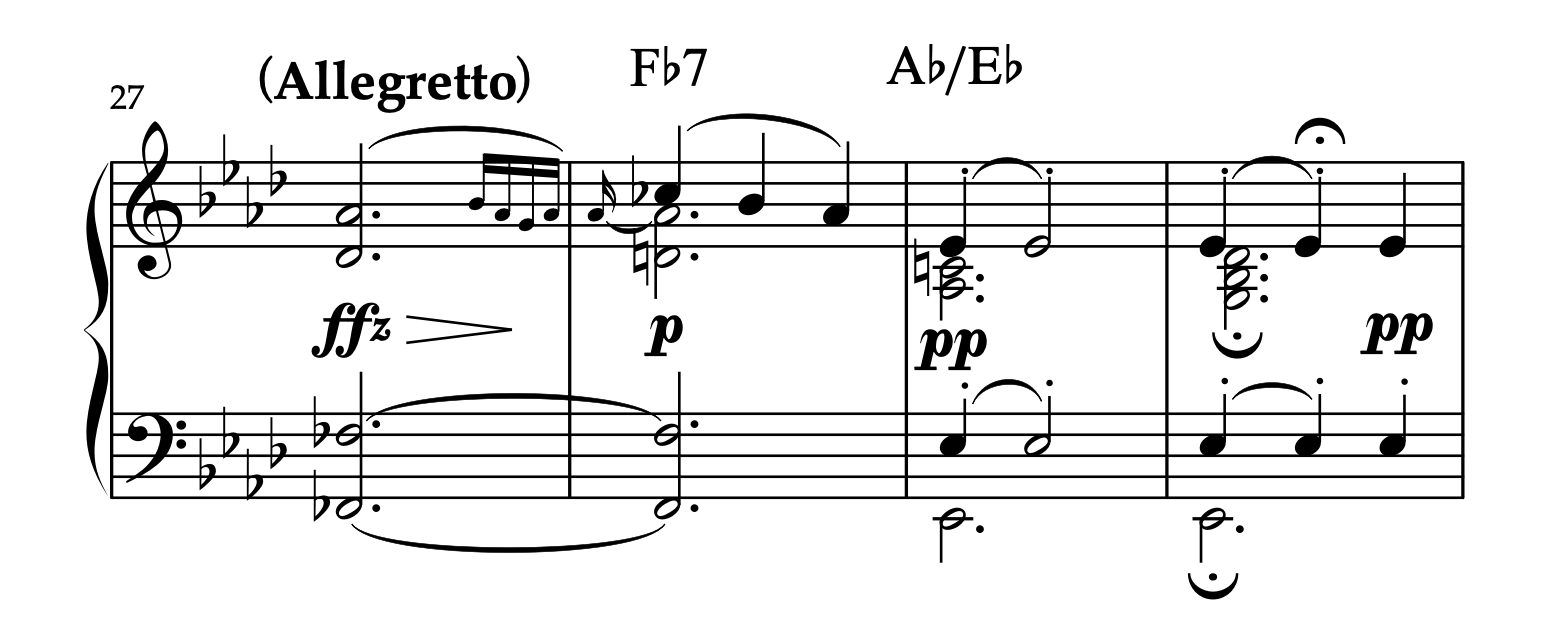

シューベルト「即興曲集 D 935 Op.142 より 第2曲」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、27-30小節)

28小節目は、A♭ major キーにおける「F♭7」、すなわちドイツ6の和音。次の29小節目で「A♭/E♭(Ⅰ64)」へ進行しており、上記の進行パターン③に該当します。

このドイツ6の和音により、解決の瞬間が印象的になっています。

その他の実例

・モーツァルト「ピアノソナタ ヘ長調 K. 332 (300k) 第1楽章」:35-36小節に、ドイツ6の和音 他

・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1 第3楽章」:4小節目に、イタリア6の和音 他

・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第3楽章」:46小節目に、フランス6の和音 他

► 終わりに

増6の和音は、ロマン派の作品では頻繁に登場し、モーツァルトやベートーヴェンなど古典派の作曲家の作品にも多く見られます。

本記事で学んだ内容を理解しておくことで、楽曲分析の際に増6の和音を発見できるようになるでしょう。また、ピアノ曲の作曲や編曲に挑戦する方にとっても、和声的な表現の幅を広げる強力な手法となります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント