- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.18

- ► はじめに

- ► 質問集

- ‣ Q1. 電子ピアノを購入する際、特にチェックすべき項目は?

- ‣ Q2. 弾く曲に合わせて椅子の高さや位置を微調整すべき?

- ‣ Q3. 古書で手に入れた音楽書籍の書き込みを消すべきか、残すべきか?

- ‣ Q4. 手や腕の張りのケアはどうやる?

- ‣ Q5. 何年も前に習った曲を改めて上達させる効果的な方法は?

- ‣ Q6. 楽曲分析の「分析し過ぎる」弊害はある?

- ‣ Q7. 単発レッスンの生徒と定期レッスンの生徒で、先生の指導内容は変わる?

- ‣ Q8. レッスン後の感想メールやLINEは、どれくらいの頻度で送るのが適切?

- ‣ Q9. 連弾のパートナーを選ぶ際、何を基準にすれば成功しやすい?

- ‣ Q10. ピアノを辞めたいと時々思うことを、先生に話してもいい?

- ► 終わりに

【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.18

► はじめに

・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」

・「ググっても明確な答えが出てこない…」

こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。

関連記事:

► 質問集

‣ Q1. 電子ピアノを購入する際、特にチェックすべき項目は?

結論:以下の12項目を参考に

通常のピアノ練習ができればいいという方が特にチェックすべき項目:

・鍵盤数:スペースが許すのであれば、迷わず88鍵を選ぶ

・打鍵音が静かさ

・キータッチの重さ

・ヘッドフォン対応かどうか

・ソフトペダルに対応しているかどうか

・最新版の有無:見つけた機種に新モデルが出ていないか確認

その他、確認しておくのが望ましい項目:

・音色の種類

・同時発音数

・スピーカー出力

・録音機能やメトロノーム機能の有無(特にヘッドフォン使用必須の環境の方)

・PC接続やMIDI対応の有無(必要であれば)

・エスケープメント・ポイントの再現(鍵底手前で一度抵抗を感じる機構)

これらの項目は、一つでも外れたら買うべきでないというわけではありません。自身の希望と、サイズや予算などを総合的に考慮して選びましょう。

推奨記事:【ピアノ】大人の初心者の88鍵電子ピアノ選び:数万円で買える定番機種2種の比較レビュー

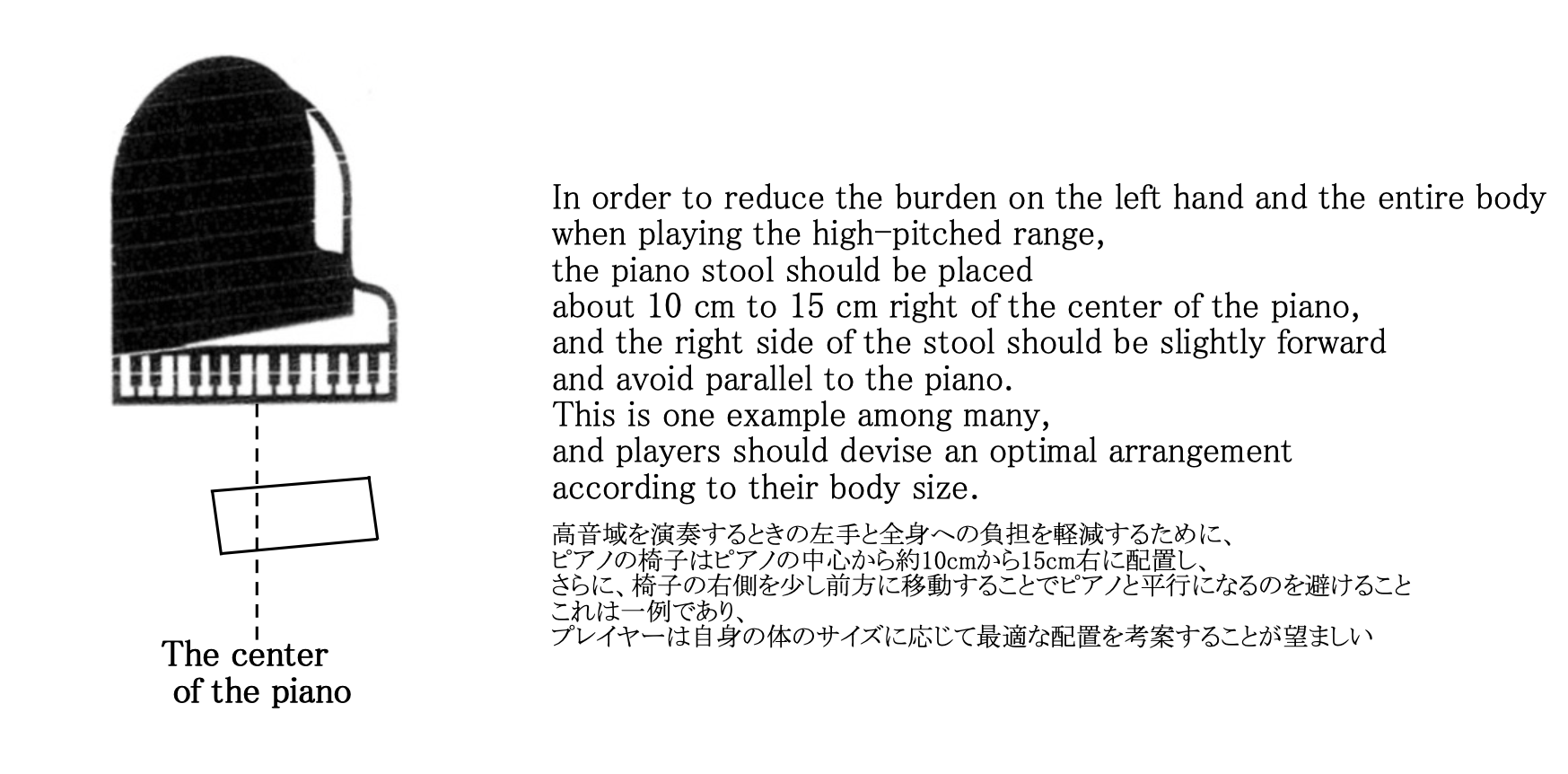

‣ Q2. 弾く曲に合わせて椅子の高さや位置を微調整すべき?

結論:高さの変更は不要だが、椅子の位置は楽曲によって要調整

椅子の高さは演奏者の体格に合わせて調整するもので、楽曲ごとの変更は原則不要です。

ただし、椅子の位置については変更が必要なケースがあります。それは、左手のみで演奏する作品を弾く場合です。左手のみで演奏する際は、通常とは異なる座り方が重要になります。

図(Sibeliusで作成)

より詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

【ピアノ】左手のみで演奏するピアノ曲:魅力と実践の入門ガイド

‣ Q3. 古書で手に入れた音楽書籍の書き込みを消すべきか、残すべきか?

結論:すぐに消さず、まずは「学習の補助教材」として活用する

中古の音楽書に前の所有者の書き込みがあると、つい消したくなるものです。しかし、急いで消してしまうのはもったいない選択かもしれません。

前所有者の書き込みを活用する3つの視点:

比較してみる

自分が初見で「ここは重要だ」と感じた箇所と、前の所有者がマークした箇所を比べてみましょう。一致する部分もあれば、全く異なる部分もあるはずです。この「着目点の違い」こそが学びのチャンスです。

推理してみる

前の所有者の立場を想像してみます。なぜその箇所にマーカーを引いたのか、どんな目的で読んでいたのか、どんなレベルの学習者だったのか——こうした推理は、自分にはない観点を発見するトレーニングになります。

取り入れるか判断する

前所有者の視点が自分の学習に役立ちそうであれば積極的に参考にし、そうでなければスルーします。大切なのは、「自動的に影響される」のではなく「意識的に選択する」ことです。

書き込みがある楽譜の場合の注意点

音楽書籍と違い、楽譜は演奏の度に見るものです。一通り学習を終えて、前所有者の解釈も学んだ後は、自分だけの楽譜として使うために書き込みを消すのも良い選択でしょう。

‣ Q4. 手や腕の張りのケアはどうやる?

結論:自分でマッサージするのは厳禁

筆者自身、音楽家の専門外来で同様の質問をしたことがあります。しかし、様々な神経が通っているため、特にマッサージは避けるよう指導されました。

もし自分で何かしたいのであれば、以下の3つに留めるよう指導されました:

揉むのではなく:前腕をもう片方の手で軽く圧迫した状態で、手をグーパーするのみにする

湿布の適度な使用:使用可能

温泉や入浴:手や腕だけでなく、精神的にリラックスする

‣ Q5. 何年も前に習った曲を改めて上達させる効果的な方法は?

結論:新しい楽譜を用意して、過去の書き込みを意識せず学習を始める

書き込みを読むことで復習が早まりますが、もし前回かなり仕上がっていたのであれば、いっそのこと書き込みのないまっさらな楽譜を新たに用意して学習を始めると、解釈的に新たな視点が得られることがあります。

また、前回学習していたときに解釈版を使っていなかったのであれば、そういった教材や楽曲解釈の書籍なども併用するといいでしょう。

ポイント

意識的に、前回弾き込んでいたときと多少でも異なる視点を取り入れることです。

‣ Q6. 楽曲分析の「分析し過ぎる」弊害はある?

結論:強いて言えば、時間を使うことのみ

「分析をし過ぎると演奏が頭でっかちになる」といった懸念を持つ方もいますが、実際のところ、深く分析すること自体に大きな弊害はありません。

なぜ「分析し過ぎ」が問題にならないのか

分析の成果は演奏への「直接的な指示書」ではなく、「作品を深く知るための探究活動」です。例えば:

・構造的な特徴を知ることで、作品全体の見通しが良くなる

・同じ作曲家の他作品との共通点を見つける楽しみがある

・時代様式や作曲技法への理解が自然に深まる

分析を楽しむための心構え

細部まで分析したからといって、そのすべてを演奏表現に落とし込まなければいけないわけではありません。むしろ、分析を通じて作品への愛着が増し、「この曲のここが面白い」という発見を積み重ねていくプロセス自体に価値があります。

注意点

学術論文レベルの極めて専門的な分析手法まで習得する必要はありませんが、基礎的な楽曲分析の知識と技術で自分なりに探究できる範囲であれば、どれだけ深掘りしても損はありません。分析を「義務」ではなく「楽しみ」として捉えましょう。

推奨記事:ピアノ学習者向け体系的学習パス完全ガイド(楽曲分析学習パス 初級・中級)

‣ Q7. 単発レッスンの生徒と定期レッスンの生徒で、先生の指導内容は変わる?

結論:指導者によっては変える可能性がある

筆者自身は指導に行っている音楽学校でのみ定期レッスンをしており、学外では必要に応じて単発レッスンのみ受け持つことがあります。多少やり方を変えています。具体的には:

単発レッスンの場合:学習計画まで一緒に考えることはしない

定期レッスンの場合:生徒の状態によっては学習計画まで一緒に考える可能性がある

理由

単発レッスンの場合、再受講の可能性はありますが、原則としてその単発での成果を生徒も求めています。したがって、比較的具体的なテクニック寄りのアドバイスを伝えることが多くなります。また、そのような理由で学習計画まで一緒に考えることはしません。それを実行するかどうかまで見守れない生徒に提案できないからです。

一方、定期レッスンで何度も会う生徒には、もし学習習慣ができていない場合などにそこまで一緒に相談に乗ることがあります。ただし、これもある程度筋を通してくれる生徒だと理解できてからになります。

‣ Q8. レッスン後の感想メールやLINEは、どれくらいの頻度で送るのが適切?

結論:定期レッスンの場合は、送らなくて構わない

レッスンの終わりにきちんと挨拶をしているはずなので、先生に報告を求められていない限り、感想メールやLINEは一切不要です。レッスンの度にそれが行われると、先方も負担に感じるでしょう。

例外:単発レッスン後

単発レッスンが終わったときなど、当面レッスンを受けない場合に限り、送っても構いません。ただしその場合も:

・シンプルにまとめる

・読む相手のことを考えて送る

・返信が来なくても腹を立てない

避けるべき例:レッスン内容の詳細な振り返りや、長文の感想、返信を期待する質問

‣ Q9. 連弾のパートナーを選ぶ際、何を基準にすれば成功しやすい?

結論:演奏内容よりも、一番は筋を通す人物かどうか

以下のような2つの条件が整っていると望ましいでしょう:

・自分と極端に音楽能力が離れ過ぎていない(上手い方向でも下手な方向でも)

・「自分は絶対セコンドがいい」などと一方的な主張をせず、相談ができる人柄

一方、一番大事なのは、見極めるのが難しいのですが「筋を通す人物かどうか」です。例えば:

・練習の約束や合わせの期限をきちんと守れるか

・いきなり連絡をブッチしたり飛んだりしないか

・問題が起きたときに誠実に対応できるか

いきなり見知らぬ演奏者と連弾をすることになるケースもありますが、基本的には本番まで時間があると思うので、相手の人となりを知れる期間を設けられるとベストです。

重要な視点

連弾は「2人で1つの音楽を作る」時間です。演奏面でもそれ以外の面でも、お互いを信頼し、安心して任せられる関係が大切です。

もしピアノが上手な友人がいる場合、知人など信頼できるルートで紹介してもらうと、ある程度の演奏レベルと人柄の保証がある場合が多いでしょう。

‣ Q10. ピアノを辞めたいと時々思うことを、先生に話してもいい?

結論:まずは「辞めたいと思う」理由を自己分析する

辞めることを決めたり、本格的に考えているときにそれを相談するのは理解できます。一方、そもそも「辞めたいと時々思う」ということを何のために先生に話すのでしょうか。

それであれば、シリアスムードになるような「辞めたいと思うことがある」という伝え方ではなく、そう思う理由についてまずは自分なりに分析してまとめておき、その内容について先生に相談しましょう。「辞めたいと思うことがある」ということには触れずに。

具体的なアプローチ:

・練習時間が取れないのが悩み → 「練習時間の確保について相談したい」

・上達が感じられない → 「今の練習方法で効果的か確認していただきたい」

・曲が難し過ぎる → 「今の曲のレベルについて相談したい」

自己分析をせずに「辞めたいと時々思う」とだけ伝えると、甘えていると思われる可能性があります。

► 終わりに

先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。

関連記事:

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント