【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「ラインのほとりの日曜日」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンが作曲した歌曲「ラインのほとりの日曜日(Sonntags am Rhein)」は、彼の妻であるクララ・シューマンの手によってピアノ独奏版に編曲されています。このピアノ編曲版は、原曲の持つ音楽性を保持しながら、ピアノの表現力を引き出した仕上がりとなっています。

本記事では、クララによる編曲版の音楽的魅力と、演奏者が実践できる表現上のポイントについて解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「ラインのほとりの日曜日」の基本情報

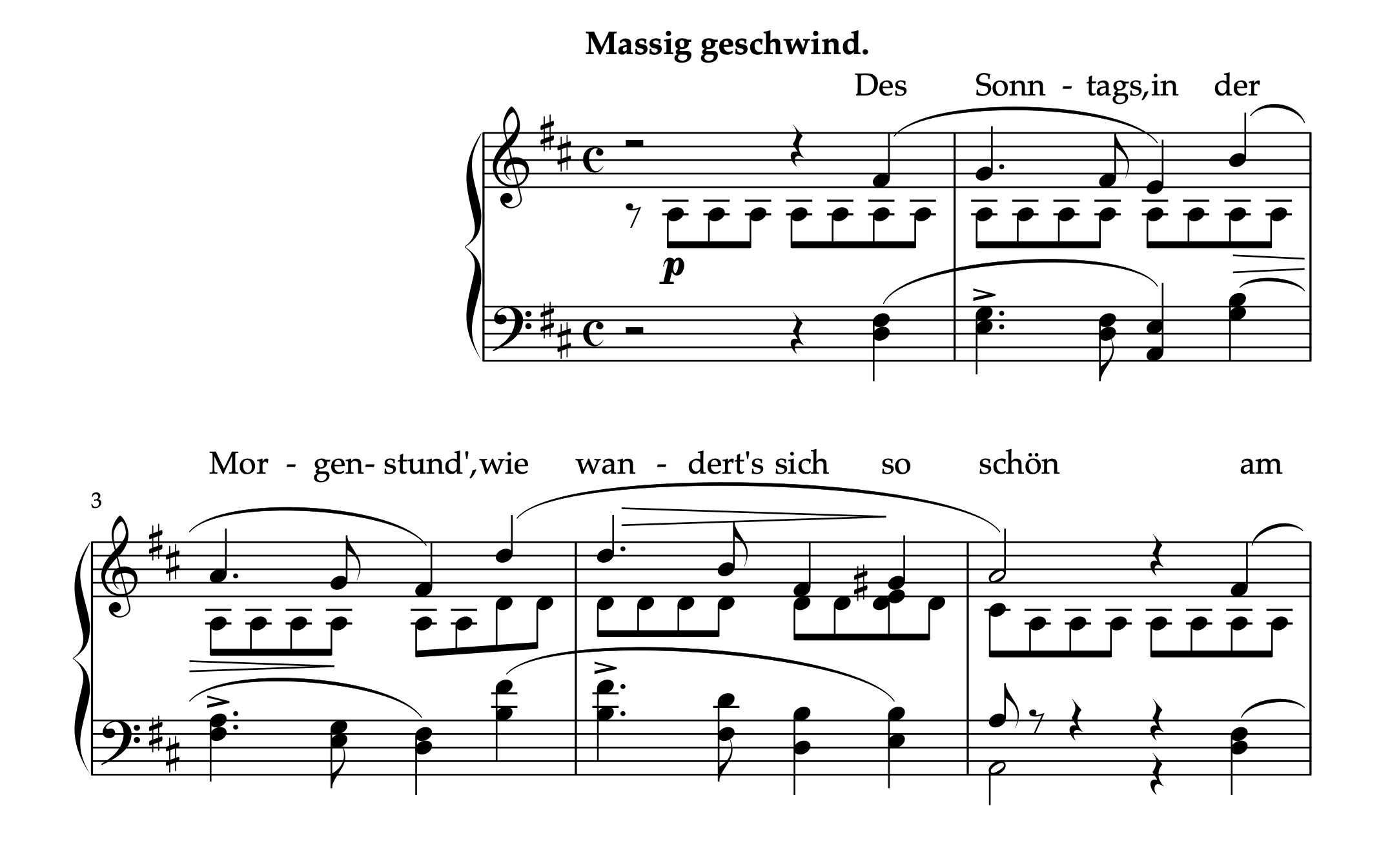

シューマン「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第1曲 ラインのほとりの日曜日」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約2分30秒

歌詞:ロベルト・ライニック

内容:ライン川のほとりの穏やかな情景と、祖国への敬虔な愛と誇りを歌い上げた賛歌

構成:「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36」の第1曲

1840年という年は、ロベルトとクララにとって特別な意味を持つ年でした。クララの父フリードリヒ・ヴィークからの強い反対と法廷での争いを経て、二人が晴れて夫婦となった年だからです。Op.36はこの記念すべき年に生み出された作品です。全6曲で構成されるこの歌曲集は広く知られた作品ではないものの、各曲がそれぞれに魅力的な個性を備えた秀作揃いです。

クララは第1曲から第4曲までをピアノ独奏曲として編曲しており、そこには夫の音楽に対する共感が表れています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

シューマン「ラインのほとりの日曜日(クララによる編曲版)」

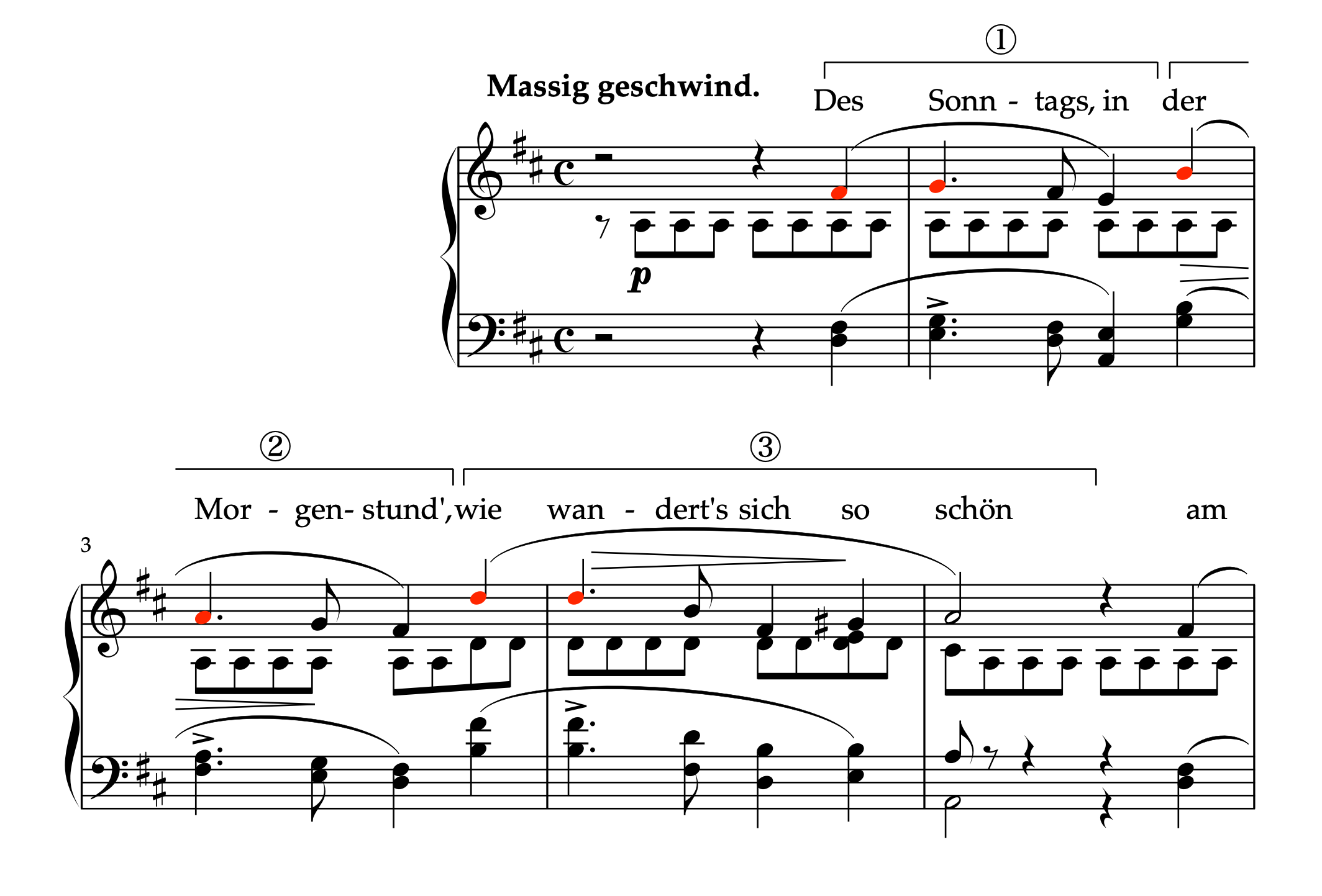

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ編曲版の最大の特徴は、原作曲者に対する敬意を貫いた編曲姿勢にあります。声楽作品としての核となる魅力は保ちつつ、ピアノ曲としての完成度を追求した方針が採られています。

編曲技法の特徴:

・原曲の伴奏パートを基礎として活用

・歌の旋律をピアノの声部構造に自然に組み込む

・原曲の音遣いや音楽構造を尊重し、変更は必要最小限に留める

技術的難易度

ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

► 演奏上の注意点

‣ メロディの段階的な反復とその表現

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

この冒頭部分では、メロディの素材が3回反復されています。譜例に示したように①〜③まで、以下の特徴があります:

音楽的構造の理解:

・3回に渡って音域が段階的に上昇

・最後の3回目ではフレーズが長くなる

・3回目に向けて徐々に盛り上がる構造

演奏上の注意点:

・3回目が最も表現豊かであるべき

・3回目が前の2回よりも小さくなると、音楽の方向性を損なう

各反復の入りの特徴(レッド音符で表示):

・① Fis → G(上行)

・② H → A(下行)

・③ D → D(同音連打)

これらの入りの違いをよく聴きながら演奏するようにしましょう。

‣ 追っかけ的な低音の動き

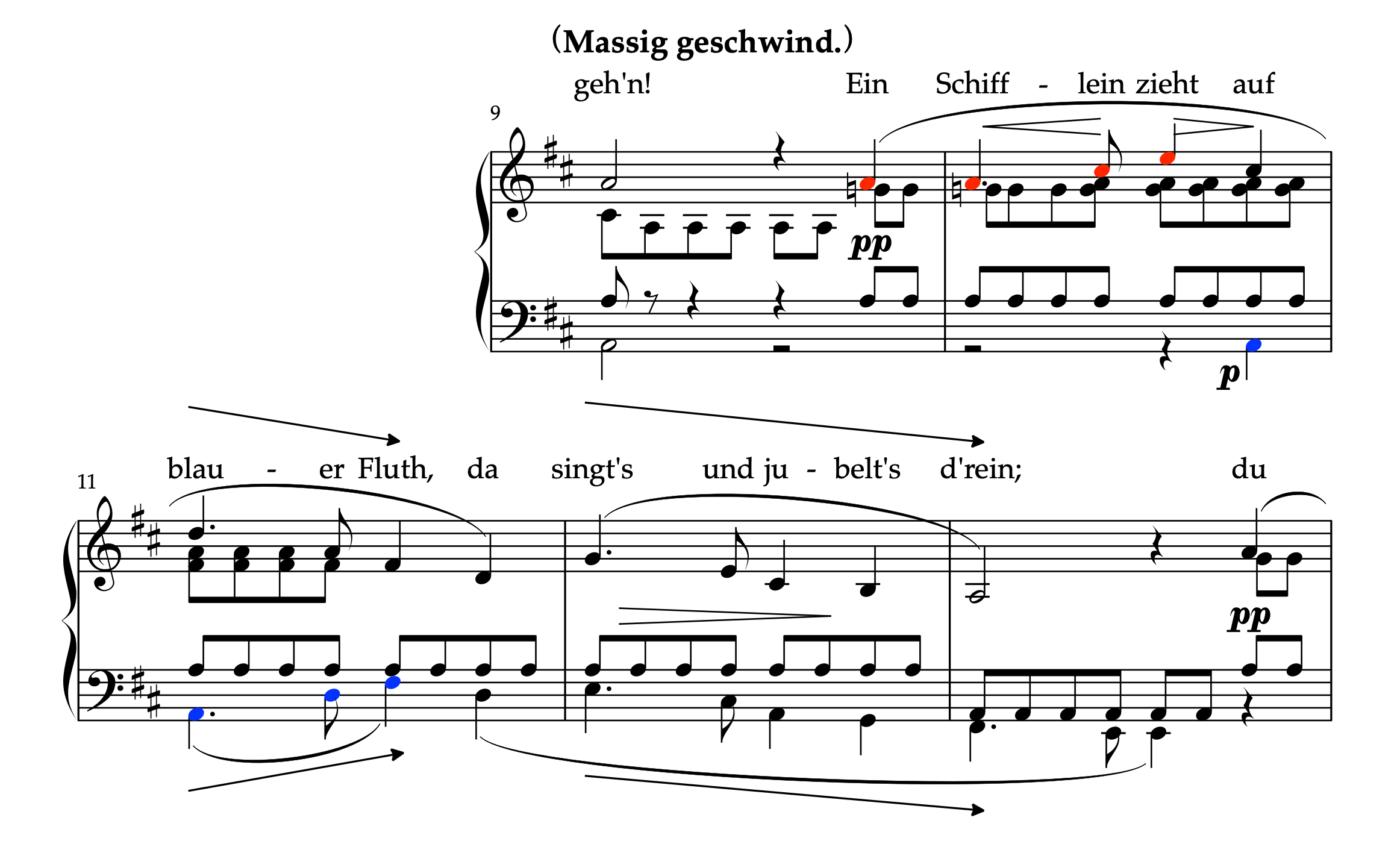

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、9-13小節)

見落としてしまいがちですが、レッド音符のメロディに対してブルー音符の低音が追っかけのように呼応しています。

演奏のポイント:

・ブルー音符を同時に出てきているメロディより目立たせる必要はない

・しかし、レッド音符を弾いたときのニュアンスと揃えると呼応感が出るので音楽的

・低音も「歌う」意識を持つ

声部間の関係に注目

楽曲全体を通して、矢印で示したように、メロディと低音の動きは以下の表現が交替されています:

・反行(逆方向に進む)

・並行(同じ方向に進む)

・斜行(片方が動き、片方が留まる)

これらの関係性をその箇所ごとに意識するようにしましょう。表現ニュアンスを考える参考になります。

‣ クライマックスを活かすために

楽曲の頂点:47-48小節

注意すべきポイント:

・43-44小節辺りには低音に響く5度音程が出現

・しかし、ここではまだ最大音量にしない

・クライマックスに向けてダイナミクスを「とっておく」

‣ エンディングの表現

音価による rit. 効果

・58-59小節:8分音符の規則的な刻みが消失

・60-61小節:4分音符の動きにさらに整理される

この構造により、楽譜上の文字による rit. は控えめに処理するのが適切です。音価自体が rit. の効果を生み出すため、実際のテンポ変化はそれをサポートする程度にとどめましょう。やり過ぎると、曲の規模に対してアンバランスなエンディングになってしまいます。

エンディングの構造理解

60-61小節は、エンディングの中にさらに付け足された部分です。60小節目の頭で全音符により終止しても音楽的に成立する箇所を、あえて2小節延長する作りになっています。この「余韻」の部分を意識して演奏しましょう。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「ラインのほとりの日曜日」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「ラインのほとりの日曜日」の編曲は、原作への深い愛と理解から生まれた作品です。夫ロベルトの音楽を最もよく理解していた音楽家による編曲だからこそ、原曲の精神が損なわれることなく、ピアノ独奏作品として見事に完成されています。

演奏にあたっては、技術的な課題をクリアするだけでなく、原曲の歌詞の内容にも目を向けることで、より深い楽曲理解が可能になります。1840年という特別な年に思いを馳せながら、この美しい作品と向き合ってみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント