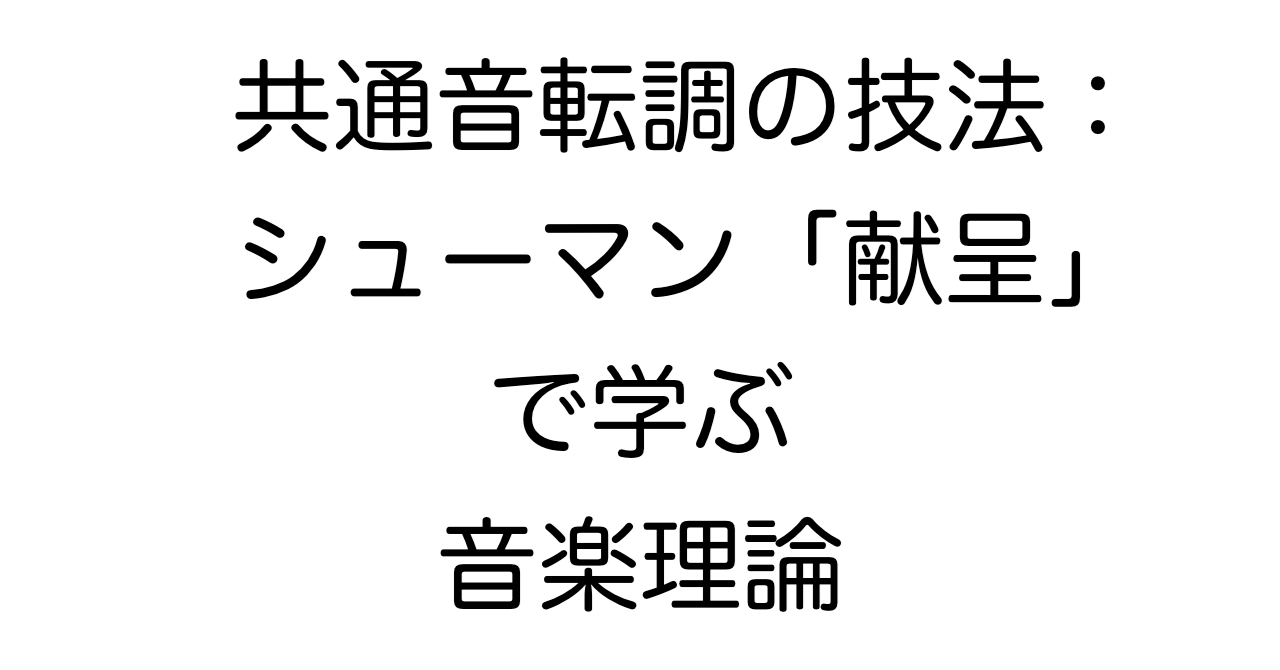

【ピアノ】共通音転調の技法:シューマン「献呈」で学ぶ音楽理論

► はじめに

音楽の転調技法の中でも美しく効果的な「共通音転調」。この技法を、シューマンの名曲「ミルテの花 Op.25 より 第1曲 献呈」を通して詳しく解説します。

共通音転調とは、転調前後の和声で共通する音(共通音)を橋渡しとして、自然で滑らかな転調を実現する技法です。「献呈」には、この技法を使った見事な転調が登場しています。

本記事では、クララ・シューマンによるピアノソロ編曲版を元に解説しますが、原曲やリスト編曲版の分析にもそのまま応用してください。ドイツ音名と合わせてコードネーム(英語)も使用し、より深い理解を目指します。

► 共通音転調とは

共通音転調は、異なる調の和音同士が共通の音を持つことを利用した転調技法です。この共通音が「つなぎ」の役割を果たすため、聴感上も自然な流れを作り出せます。

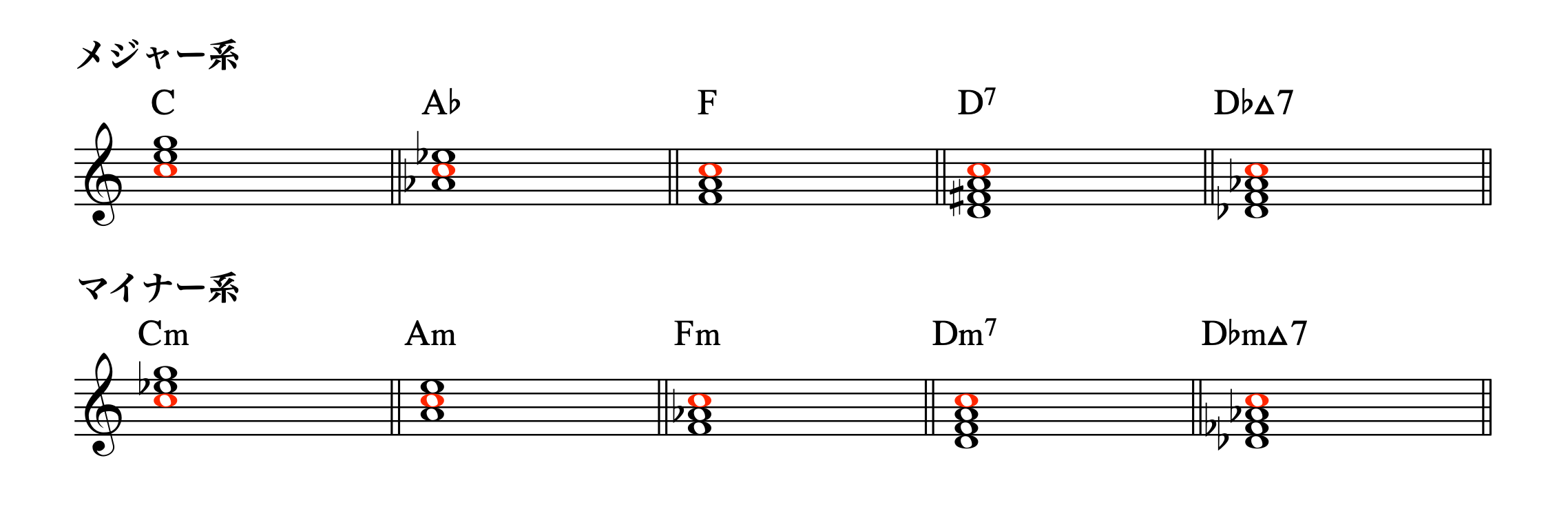

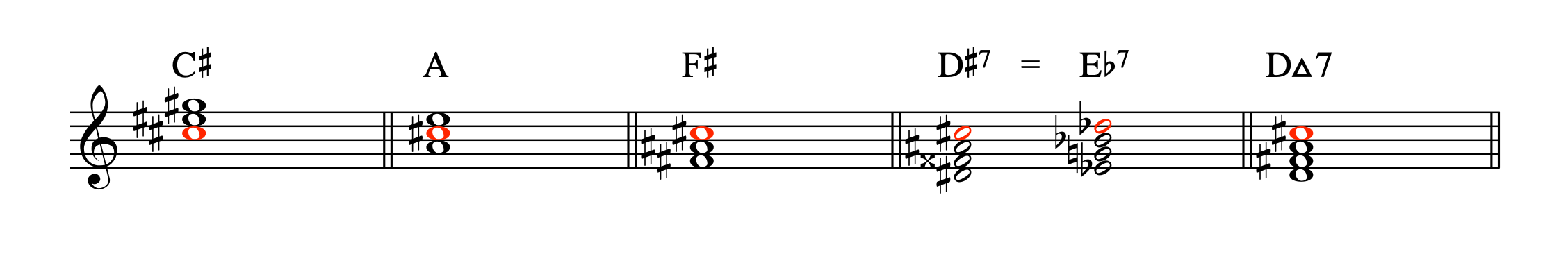

共通音和音の体系

まず、一つの音(例:C音)を共通音として持つ和音の体系を理解しましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

メジャー系和音:

C – C音を根音に持つ長三和音

A♭ – C音を第3音に持つ長三和音

F – C音を第5音に持つ長三和音

D7 – C音を第7音(短7度)に持つ長和音

D♭△7 – C音を第7音(長7度)に持つ長和音

マイナー系和音:

Cm – C音を根音に持つ短三和音

Am – C音を第3音に持つ短三和音

Fm – C音を第5音に持つ短三和音

Dm7 – C音を第7音(短7度)に持つ短和音

D♭m△7 – C音を第7音(長7度)に持つ短和音

この体系を理解することで、任意の音を共通音とした転調の可能性が見えてきます。

音源で確認する

►「献呈」における共通音転調の実例

「献呈」には、調号が変わる大きな転調と、一時的に他の調を借りてくる部分転調(調性の拡大)の両方が出てきます。本記事では、調号が変わる大きな転調に絞って、そこで使われている共通音転調の仕組みを解説します。

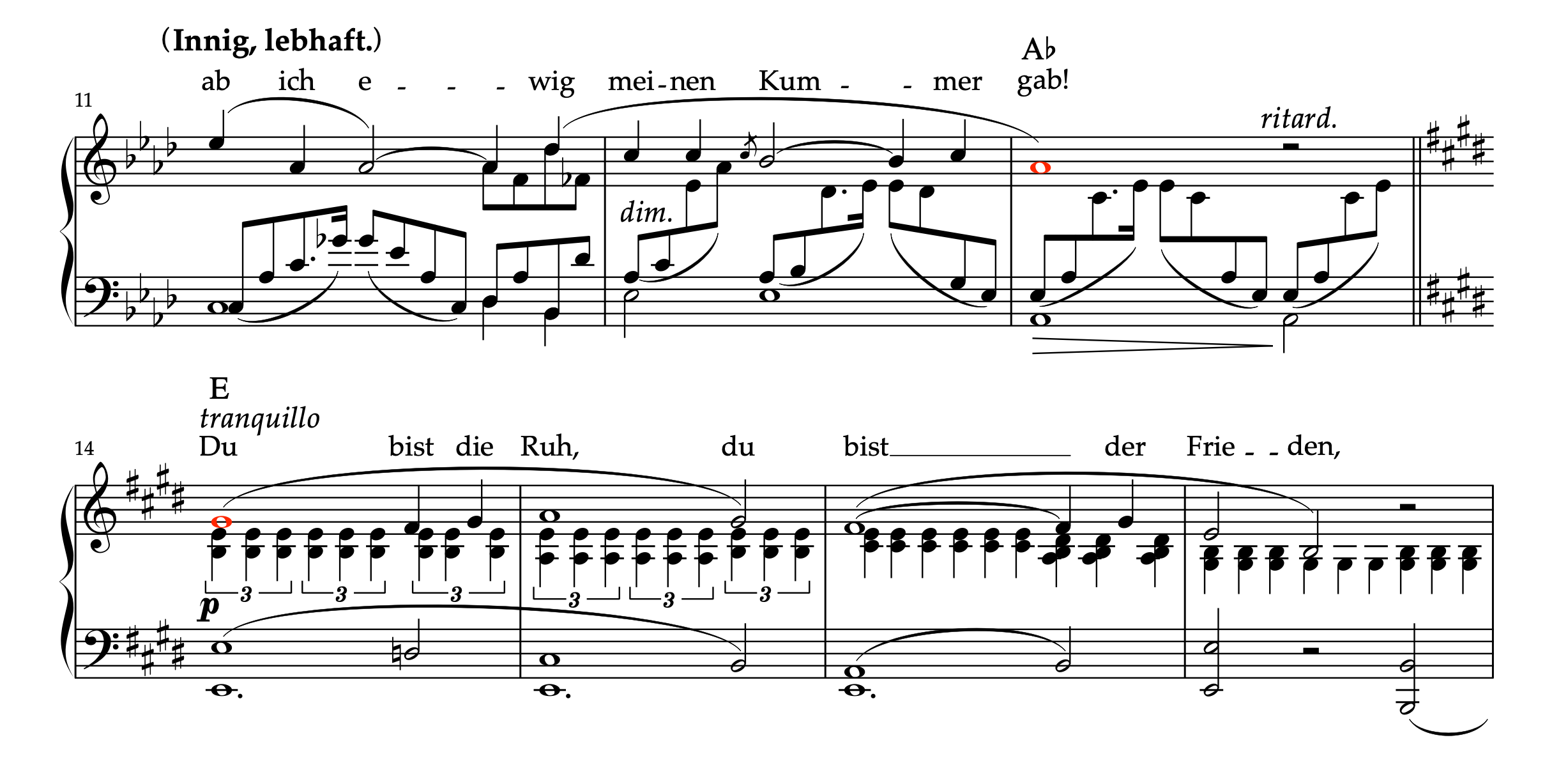

‣ 転調:13-14小節(As-dur → E-dur)

シューマン「献呈(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、11-17小節)

13小節目でAs-durのⅠ(コードネーム:A♭)で終止した直後、14小節目から調号が変わりE-dur(転入和音はⅠ※)に転調します。この転調を印象的にしているのが共通音転調です。

※ 転入和音:後続調の最初の和音のこと

転調の仕組み

共通音転調では、真っ先にメロディの共通音に着目してください:

・13小節目:As音(As-durのⅠの根音)

・14小節目の入り:Gis音(E-durのⅠの第3音)

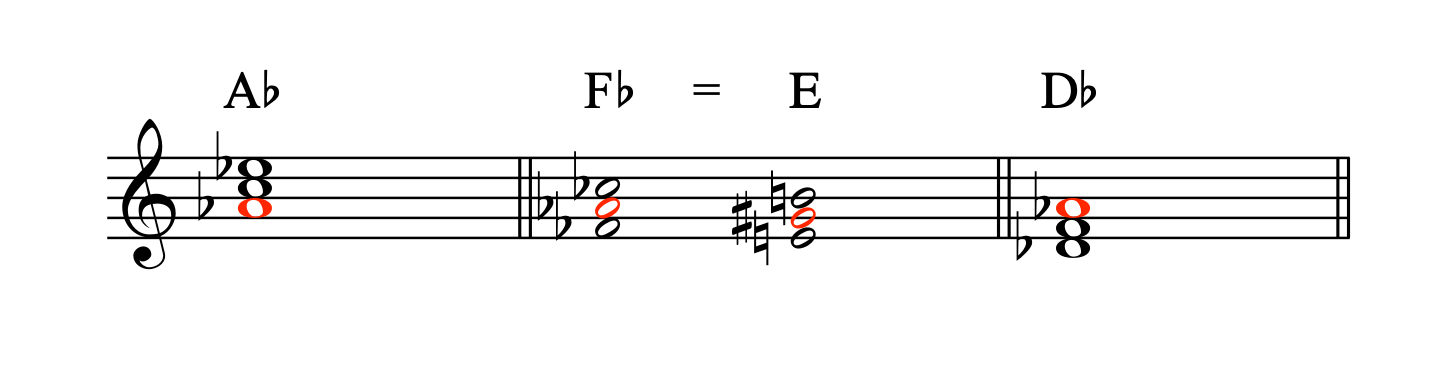

上記の共通音和音の体系表はC音を元に作りましたが、ここでは「As音→Gis音(異名同音)」になっているので、移高したものを見てみましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

・13小節目はコードネームでいうA♭なので、メロディ音を根音に持つ長三和音

・14小節目の入りはコードネームでいうEなので、メロディ音を第3音に持つ長三和音

異名同音ではありますが、このように共通音を使って転調しています。この音の「役割変化」により、滑らかな転調が実現されています。

なぜ、As-durのⅠからE-durのⅠへつないでもいいのか:

・Ⅰで終止した後の和音は、理論上どの和音でも連結可能

・共通音があり響きが似ているため、聴感上も違和感なく連結できる

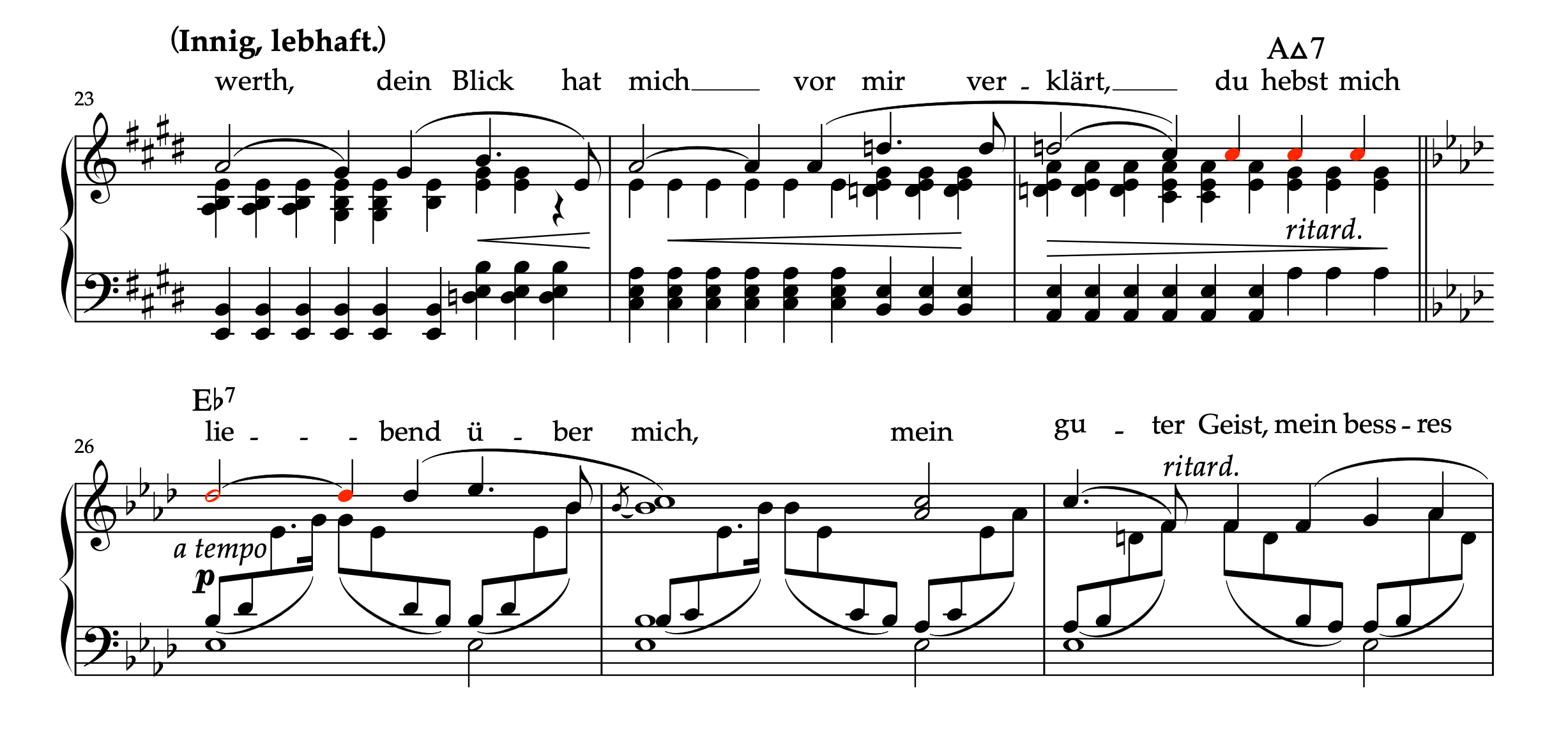

‣ 転調:25-26小節(A-dur → As-dur)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、23-28小節)

E-durで開始された中間部は、23小節目の後半からA-durへと推移し、25小節目でA-durのⅠとなります。26小節目からは再びAs-dur(転入和音はⅤ7)に戻りますが、ここでも共通音転調が使われています。

転調の仕組み

今度はより複雑な和音間の転調です:

・25小節目の後半:Cis音(A△7の第3音)

・26小節目の入り:Des音(E♭7の第7音)

ここでは「Cis音→Des音(異名同音)」になっています。上記の共通音和音の体系表を移高したものを見てみましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

・25小節目の後半はコードネームでいうA△7なので、メロディ音を第3音に持つ長和音

・25小節目の後半はコードネームでいうA△7なので、メロディ音を第3音に持つ長和音

・26小節目の入りはコードネームでいうE♭7なので、メロディ音を第7音(短7度)に持つ長和音

13-14小節の転調とは異なり、第7音をうまく介していることに着目してください。この技法により、A-durからAs-durへの比較的遠い転調が自然に実現されています。

A-durのⅠからAs-durのⅤ7へつなぐことができる理由は、13-14小節のときと同様です:

・Ⅰで終止した後の和音は、理論上どの和音でも連結可能

・共通音があり響きが似ているため、聴感上も違和感なく連結できる

► この技法を活用するには

演奏者の方へ:

・転調部分では共通音を意識し、「わずかに時間をとる」など表現を検討(その箇所による)

・転調部分における音色の変化を熟考

・暗譜の際も、転調の構造理解が記憶の助けとなる

作曲・編曲者の方へ:

共通音転調を作品に取り入れる際のコツ:

・遠い調へ行きつつも唐突感を避けたい場合に特に有効

・調号が変わるほど大きな転調でなくても活用可能

・上記の「共通音和音の体系表」をすぐに頭に浮かべられるようにしておくと応用が利く

実例:ポピュラースタイルでの応用

筆者のオリジナル楽曲でも共通音転調を活用しています。5分54秒付近で共通音「Des音→Cis音」の読み替えを使用しています。

► 終わりに

共通音転調は、一見複雑に見える転調も、理論的背景を理解すれば明快な仕組みに基づいていることが分かります。

演奏における楽曲理解はもちろん、作曲や編曲において、より表現豊かな転調を目指す際には、ぜひこの共通音転調の技法を活用してみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント